原文刊登于

《周末画报》杂志

2021年9月4日

谢丽·利文:不只挪用

文 / Sapphire

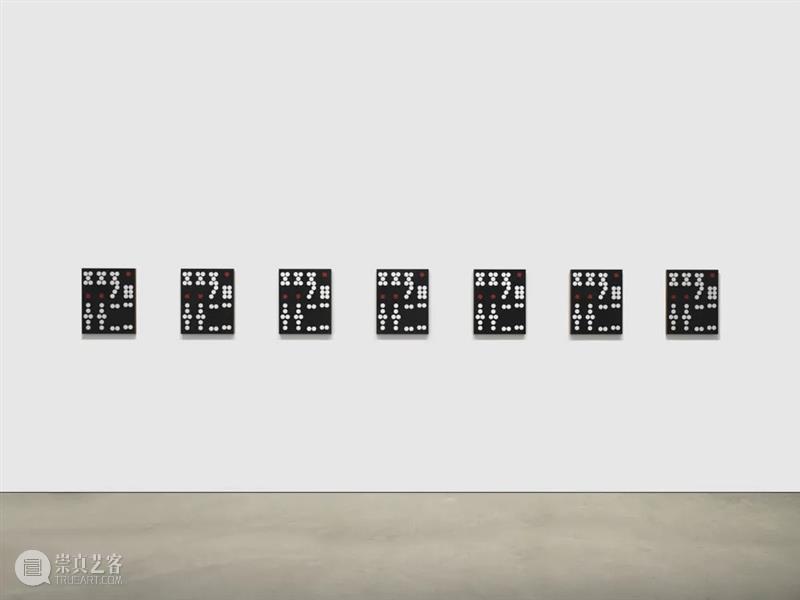

以上动图为《谢丽·利文:香港多米诺》展览现场

卓纳香港,2021年

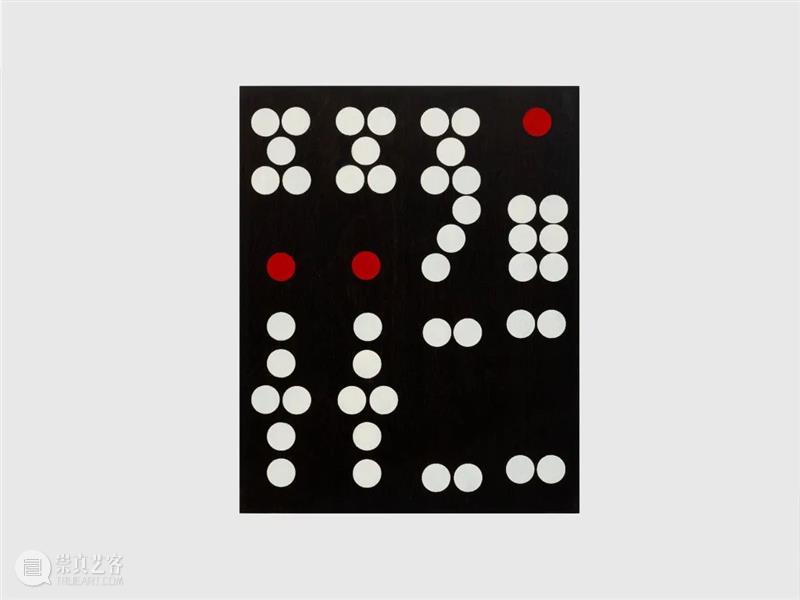

香港多米诺

2012年,利文在香港旅行,途中购得一副多米诺骨牌。现已无从知晓她的购买意图,但它们真切地出现在她的作品中。那是一组红木板上的蛋彩画,共计十二幅,画面几乎真实地复刻牌面上的点数和布阵。现成物一直是利文的灵感来源和创作材料。1977年,举办首场个展的她将从货店里收的75双童鞋从加利福尼亚一路搬去纽约。展览现场竖了一张广告牌,“两双鞋卖2美元” —— 像自己的销售员父亲那样,利文大胆标价。很快,作品一售而空,首展告捷。

谢丽·利文在默瑟街3号画廊的展览现场

1977年,纽约

此次展出的《香港多米诺:1-12》不仅连接利文的旅途记忆,也串联起她几十年来的创作体验。1980年代中期,利文也曾将颜料绘至木板,这便是早期的代表作“通用抽象”。画中,那些条纹、网格和 V 形图案让人联想起活跃于1960年代的极简主义绘画,可她志不在此。和其他“图像一代”艺术家一样,利文认为绘画或拍摄的对象不是核心问题,图像“本身”应该有更多值得探寻的部分。故而,此次展出的“多米诺骨牌”虽为现成物的创作和转换,却并非强调它的物质属性。

> 向左滑动,查看更多

【1】《香港多米诺:1-12》(局部),2017年;

【2】《香港多米诺:1-12》,2017年,十二件红木板上蛋彩画,

50.8 × 40.6cm(单幅);

【3-4】《谢丽·利文:香港多米诺》展览现场,卓纳香港,2021年。

谢丽·利文(Sherrie Levine)

《仿雷诺阿裸像的单色画:1-4》,2016年

四件红木板上油彩

71.1 x 274.3 厘米

“中国观众对观念摄影的了解还很有限。”卓纳画廊香港空间总监许宇说道,“大家可能知道辛迪·舍曼,知道那些在置景下由演员重新演绎的观念作品,但这远不是观念摄影的全部。”许宇期望,通过此展,更多人能够了解利文,了解观念艺术家的另一种可能。

艺术家的起点

利文出生于1947年,坐标宾夕法尼亚州的煤炭开采之城哈泽尔顿。她在圣路易斯的郊野长大。热爱绘画的母亲,钟爱杰瑞·李·刘易斯影片的父亲,利文在他们的影响下汲取着最初的视觉美学。她回忆,小时候,圣路易斯艺术博物馆是她和母亲最爱逗留的去处,8岁那年看到莫奈睡莲的那一刻至今记忆犹新:“那太震撼了,我和很多小孩一样一直画画。”与此同时,刘易斯的影片对她日后的创作奠定了“重要位置”:“这些影片的意义是内爆的,而且它们有强烈而丰富的图像学,既扁平又超定,这些特质在我的作品中都有明确的体现。”在一次访谈中,利文回忆道。

谢丽·利文(Sherrie Levine)

谢丽·利文(Sherrie Levine)在威斯康星大学麦迪逊分校,利文度过了青涩的学生时代。那几年,她尝试过偏向极简主义的绘画,这些习作曾被教授褒奖,但她并不满足。画面里那些无法道明的似曾相识让她第一次思考图象本身的意义和属性。是那一刻,她选择了摄影—当时,谁也无法预料,几年后的利文,会因为一组“重新拍摄”的系列被誉为后现代主义代表艺术家之一。

事实上,她的艺术生涯开启得不算顺遂,若用现在的眼光,甚至有些晚——1972年,研究生毕业后,利文一头扎进更容易挣钱的商业艺术领域;次年,她搬到加利福尼亚伯克利,在湾区任教艺术课程,一教就是两年。1975年,她搬去纽约,拍过短片,做过小作品,但依然沉寂。大卫·萨利是她艺术生涯的第一个转折点。他为利文引荐了一拨加州艺术学院的朋友,其中包括了反绘画运动的代表人物杰克·戈德斯坦。

谢丽·利文(Sherrie Levine)

《仿沃克·埃文斯:1-22》,1981年

一组22幅明胶银盐印相

尺寸可变

科隆路德维希博物馆与巴塞尔美术馆收藏

另有相关的单件作品分别被纽约大都会博物馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)、波士顿美术馆、洛杉矶布洛德博物馆、

旧金山现代艺术博物馆、休斯顿门尼尔收藏馆等机构收藏

1977年,利文迎来创作初期的高光时刻,她不仅举办了首场个展,更参加了进入艺术史册的展览“图象”。此后,她与罗伯特·朗格、特雷·布拉特、菲利普·史密斯等艺术家被称为“图像一代”。

30岁的利文,艺术生涯就此启动。

“挪用这个标签让我尴尬。”

大多数人认识利文,是从《仿沃克·埃文斯》开始。事实上,另一件“仿作”更早:《仿爱德华·韦斯顿》。

“原作”一组共六件,拍摄于1925年,主角是韦斯顿拍摄儿子尼尔。据悉,1977年,纽约画廊The Witkin从尼尔手中购得原始底片,并委托摄影师乔治·泰斯冲印。泰斯按原始的冲印方式洗出新片后,将其制作成海报和画册,而这正是利文的拍摄对象。也就是说,利文从未直接将镜头对准原作,其所拍之物是它的印刷物。这种方式也延续至一年后的《仿沃克·埃文斯》中。

谢丽·利文(Sherrie Levine)

《仿爱德华·韦斯顿》,1981年

明胶银盐印相

38 x 30 厘米

瑞士温特图尔摄影博物馆收藏

不过,她依然先后遭到两位艺术家财产委托方的律师的起诉。可争议点来了:其一,作为“原作”,韦斯顿的构图和视觉路径也是从他者——希腊雕塑家普拉克西特列斯显然给他带来创作灵感;其二,作为拍摄对象本身,所摄之物都已多次影印,每一版一模一样,而非具备艺术作品稀缺性价值的原作。所以,“图象”本身的作者是谁?原作的边界如何定义?作品在翻印的过程中,它真正的艺术性在哪里?

在图象泛滥的当下,原始图片或信息的稀释和再利用已稀松平常。可在电视还是主流媒体的1980年代,这里的每一道问题都变得更尖锐。

事实上,利文的前辈,另一位“挪用大师”、1965年就曾制作过同辈艺术家安迪·沃霍尔的《花朵》的伊莲·斯图尔特文,几乎一生都在声誉的两极中度过。挪用、复制、盗取、侵权……

这些争议从未离开。为此,斯图尔特文曾中断过创作,也曾断然长叹:“我不知道多少年了,我的作品总是被定义为复制品,无论我如何说明我的作品,它仍然被归为复制。”1973年,纽约伊弗森美术馆为其举办个展,相似的评论卷土重来。“等弱智们跟得上的时候,我再回来吧。” 斯图尔特文忿忿。

九年后,当利文完成《仿爱德华·韦斯顿》与《仿沃克·埃文斯》后,她曾引用罗兰·巴特的《作者的死亡》之观点:“一件绘画的意义不在于它的来源,而在于它的终点。观众的诞生必定是绘画的价值。”对于如海水翻腾的“挪用论”,她亦直言:“‘挪用’是一个标签,让我很尴尬,因为它总会引发争论:作为一位艺术家,我不喜欢自己被称为善辩者。”

所以,2021年,我们如何观看利文?

或许可以回溯她最早的创作:那是一组美国总统的侧身剪影像,剪影成了背景,其中填充着一对母子,一位模特。男与女、权贵和民众、传统的束缚与现代力量的挣脱,它的解读不止一面。

所以,利文,显然,她,不只挪用。

对话卓纳画廊香港空间

资深总监许宇

为何卓纳香港会选择在此刻举办利文的个展?

我们始终在关注不同流派的摄影艺术家——当然,利文的创作不仅只是摄影这一种媒介,她是非常重要的观念艺术家。今年我们已经为“图像一代”的另一位代表人物詹姆斯·威灵举办过展览,此次承接利文的个展,是希望为观众梳理观念摄影与“图像一代”的创作脉络。

卓纳香港,2021年

这是个很恰当的时机。疫情起伏不定,人们被迫保持社交距离,认识世界的通道是一个个社交平台,图像、短片、影片充斥着每个人的生活。图片有真有假,有复制,有盗用,这一切在这个时代已经稀松平常,但在利文开始进行挪用的1980年代,还没有网络,没有数码相机。所以她的创作是具有前瞻性的,甚至抢占了关于原创性,即“作者是谁”的概念。因此,我们期待观众能站在当下重读她的作品。

展览中的确有一组1985年的挪用之作,怎么说服艺术家拿来做展的?

这组《仿马蒂斯》一直在她的手边,是她的珍藏,她的挚爱。这次有机会给卓纳香港,我们也觉得很幸运。其实如果不从马蒂斯原作的角度考虑,这件作品所反映的美学形态和古代传统绘画中的白描异曲同工,也和新中国成立后的连环画遥相呼应。仅看它的勾线,它的轮廓和笔触,会发现更多的可能性。

利文很少做采访,你个人见过她吗?你眼中的她是怎样的?

因为疫情,我还没去过她的工作室。但从和她的交流中可以看到,她是一位有卓越洞察力的艺术家。无论是整个时代的发展、个人所处的空间还是地缘文化的改变,她都很敏感。或许正是这种敏感,她始终保持沉默。但我们可以在她的作品中看到她对世界的反馈:多米诺骨牌、拉丁美洲祭祀文化的图腾、日本民俗的工艺品的图像,她都曾引用过。应该这么说,她对图像代表的阶级性、文化冲突和空间的张力是极其敏感的。

“挪用”似乎是解读利文的主要入口,除此之外,还有什么层面可以更了解她的创作?

如果我们用“Before and After”来表达,利文的“挪用”只是“Before”。我认为她挪用的终极意义在于语境的转换,而非图像本身的变化。通过挪用,她表达了个人对自我、对社会、对世界的审视。她的每一件作品都是一个认知世界的坐标。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享