策展手札 | “艺术笔记”的记忆书写

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

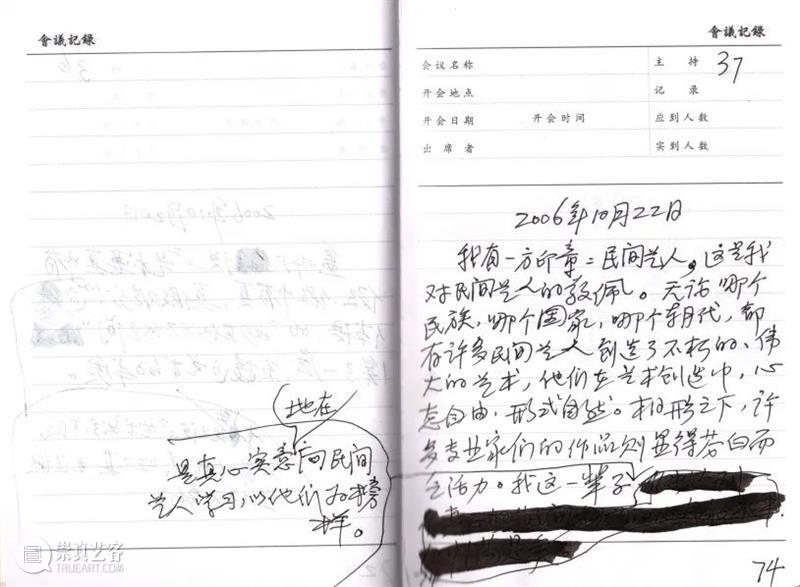

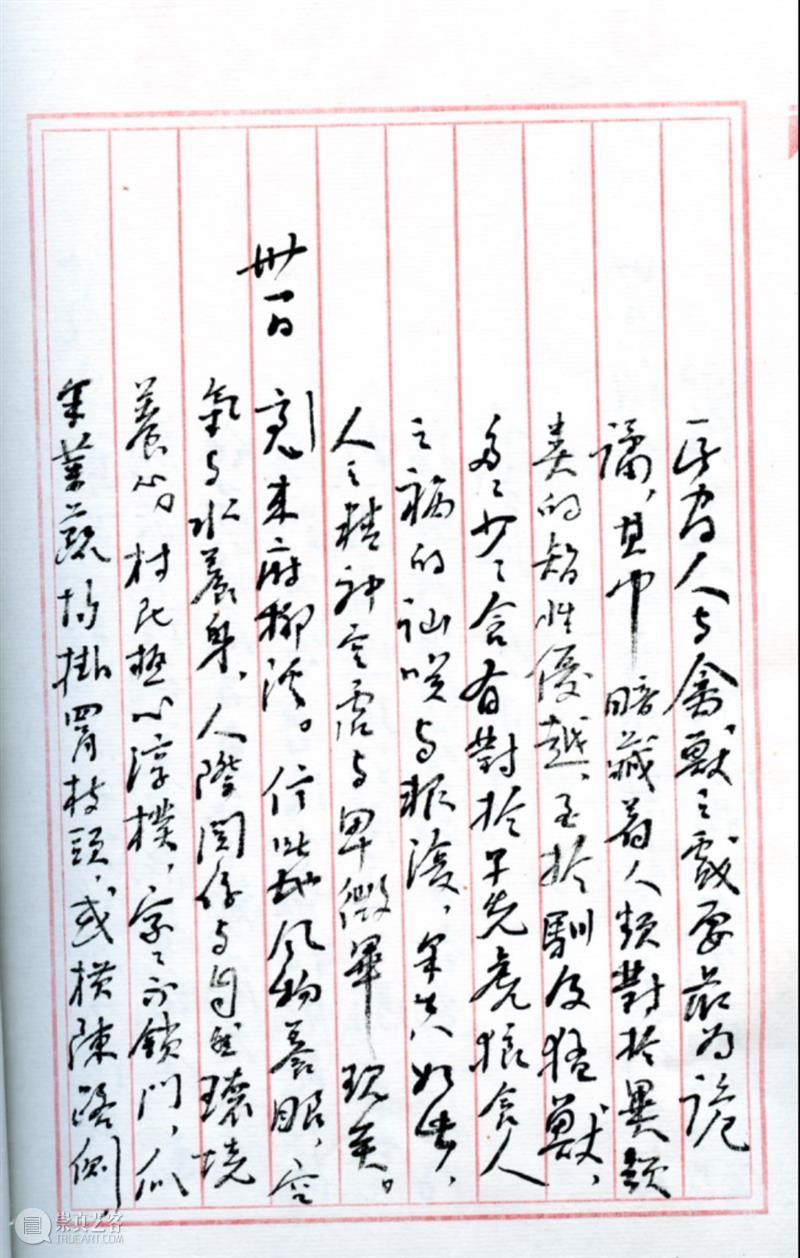

展览时间 | 2021年9月8日 至 2021年10月7日 展览组委会 | 王佳 冯晶 刘永茜 刘雄 陈勇劲 宋文翔 张文博我有一方印章:“民间艺人”,这是我对民间艺人的敬佩。无论哪个民族,哪个国家,哪个朝代,都有许多民间艺人创造了不朽的、伟大的艺术,他们在艺术创作中,心态自由,形式自然。我这一辈子是真心实意地在向民间艺人学习,以他们为榜样。

——聂干因

我喜欢画速写,如果说“过好快乐的每一天”对我来说就是过好速写的每一天。有时我会把文具店所有的白纸小本本全部买下来,像得了宝贝一样拎回家里,放在案头上,心里像孩子一样乐。

——朱振庚

面对日新月异、姹紫嫣红的当代物质文化,我选择了通俗娱乐和消费文化的舞台,借着赋比兴的古老文法和信手拈来的词语,写出我对现世醉眼相看的感怀。我希望绘画真正成为有负载的心灵的自由之翼,它有表达我所觉所悟的无限可能性。

——钟孺乾

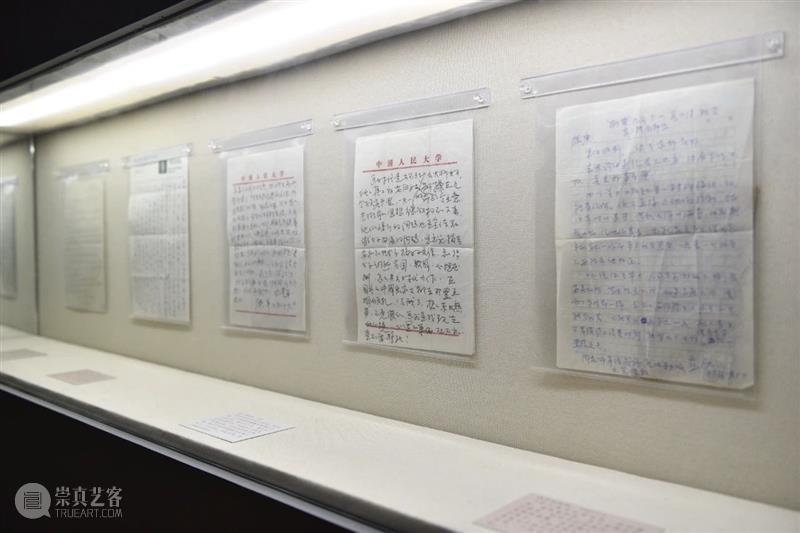

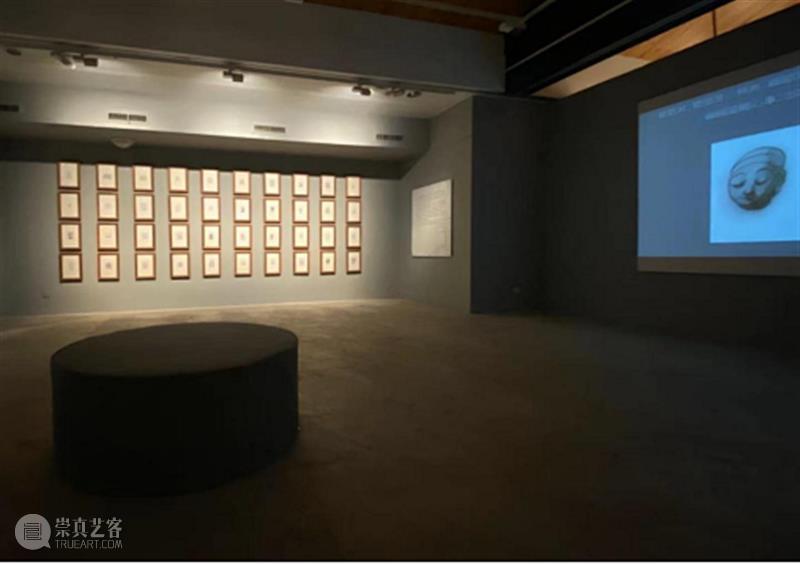

我曾有幸去华师朱振庚先生的旧居拜访他,先生的画室不大,但作品却有很多,墙上挂的满满当当,印象最深刻的是墙角有个藤编的书架,摆满了各式各样的书,我正望着这些书出神,先生笑着问我平时都在读什么,忘记当时是如何作答的了,只记得那天窗外的太阳很大很暖。今日想来十余年前先生的这个问题仿佛冥冥之中成为了本次展览的一个起因。自2009年武汉美术馆相继举办了聂干因、朱振庚、钟孺乾三位先生的展览,因在此工作的缘故,这十余年来,总会在展览中观看到他们的作品、阅读他们的文字、聆听他们的教诲,仿佛是家人一般一直陪伴着我。2009年朱振庚先生作品研讨会在馆内举办,那时我还是一个在校学生,并不能完全听懂先生的发言,若干年后再回放那段影像,看到了一个真正热爱艺术热爱生活的真心人。2010年作为钟孺乾老师的展览助理得以认识钟老师,实际上那时候我还没有能力去理解老师的作品,只记得老师非常和蔼可亲,喜欢穿黄色T恤,在展厅导览时总是非常地耐心地回答观众们的提问。后来因为其他展览的筹备一直与钟老师保持联系,还去了老师的工作室“瓜庐”,冬日里坐在洒满阳光的“瓜庐”喝茶是我觉得最幸福的事了。聂干因先生的作品因为个展或群展的举办在馆里展出过多次,但先生深居简出我们也鲜有交集和沟通,更多的时候是我自己在展厅里相遇先生的作品,最初的几年中,我看不太懂这些戏曲脸谱,有时作品是色块的组合,有时是一些线条的律动,我看着他们,他们也看着我,相互对望。然而就在前两年我仿佛看懂了这些作品,我迫不及待地找来《干因画册》想与先生“对话”,竟无意间发现了《艺术笔记》,蓝色的封面薄薄的一本,内页左边是作品,右边则是先生自05年至08年间写下的一些随笔,关于个人创作、美术史、民间艺术等方方面面,在那时我仿佛看到了此次展览的一个雏形。这十余年我与三位先生相遇相知,一直在看先生们的作品,一直在阅读他们的书籍,我知道他们的水墨人物创作是极具代表性的,我知道他们的文字是难得的珍贵,会成为我们热爱艺术、热爱生活的一把钥匙,我想把这把钥匙打磨出来,送给每一位前来相遇的观众们。今年恰逢全国美术馆馆藏精品展出季,我想是时候了。通过“艺术笔记”这样一种策展形式,让大家看到三位真性情的艺术家和他们的“真文字”,留下一些多年后还仍旧十分珍藏的回忆,是我视为艺术所带给我们最珍贵的部分。筹备此次展览期间再次阅读《卢沉论水墨画》,当我读到“艺术最怕重复,每一张画、每一只手、甚至这半个脸和那半个脸都不会一样”,我简直要惊呼朱振庚老师做到了,作为卢沉的学生,朱振庚老师的创作仿佛是一直在实现卢沉所未能完成的艺术理想。2018年“生为变法”展览上见到朱先生多幅速写,我一直念念不忘,想找一个机会把这些速写像纪念碑一般树立在展厅中,希望更多的人可以看到这些珍贵与可爱的作品。本次展览中40幅速写的呈现算是对这一记忆的重塑。“当代科班出身的水墨人物画家,几乎没有不经过‘徐氏体系’训练的,习惯上叫做写实基本功,就像书法必从正楷起步一样。把这种基本功贯彻始终的大都有可能成为体制内功用型画家,另有一拨人带着这种基本功去作‘当代艺术’探索,不过,要使两者顺利整合,须作‘你死我活’的选择,要么丢弃观念性表现而立足现实,发挥人道关切和写实功力;要么忘掉过硬的基本功而专注自由表现,可惜许多画家长期处于左右滑动的状态中。”这段文字出自于钟孺乾老师2013年出版的《水墨变象》,书中还就从古至今的水墨人物代表作品,做了详细而又精彩的评论,每每阅读到精彩部分我都会坐立不安,站起来走半天,问自己“为什么很多问题早在书中给出了答案我却不曾知晓”。文字永远要你奉献自己最珍贵的东西给她——时间。同时,她回报给你的也是别处无法给予的——真知。有时我们跑到天涯海角去寻找,蓦然回首她却在书中安静地等待你去发现。如果说作品给我们展示的是一朵美丽的鲜花,而你想要了解这朵花往往要在阅读的土壤中去探究。展览筹备期间有幸阅读钟老师的《老孺随笔》,我无法描述阅读时的心情,可爱的艺术家总会让人觉得艺术更可爱了。阅读最难的部分是时间,我们仿佛越来越没有办法给自己一些时间来阅读了。本次展览相对常规展览而言,展厅中给出了许多文字,我真的不确定观众会不会耐心地阅读,但我仍然想尝试,哪怕大家一眼而过记住了一句话,而这一句话给予了他或她一些生活的温暖与希望呢!如何同作品一般展示文字之美,是我们一直在展览筹备中所思考的,文字自有她的出场要求和不同于绘画的特点,打开的、闭合的、字里行间的所显所隐,作为文字的作品如何优雅而美好地呈现给大家,并让大家获取文字中的温度与力量,我们不断在探索。希望大家通过这一句、一篇的“艺术笔记”可以更深入地了解作品、看到艺术之美。聂干因老师在随笔《阴差阳错画戏画》中曾坦白道:“我对中国古典戏曲本来一无所知,却走上了画戏画的道路,这与我的一段难忘的经历有着密切的关系。我从美术学院毕业后,有20年泡在戏曲界,对戏曲的耳濡目染不仅打下了深厚的生活基础,更重要的是中国传统戏曲的创作美学体系、审美理想对我的整个美学思想产生了深远的影响。”可见,对艺术对传统文化的理解与认识并不是一蹴而就的,或许与聂老师一样,我们需要慢慢地浸泡20年才会有一番收获。王羲之的《兰亭序》不仅是一件旷世的书法精品,同时也是一篇极其动人的文学佳作。我一直坚信与优秀艺术作品的相遇,犹如一个几近失明的人看到光亮,油然而生的幸福感将无以言表。希望每一位“后之览者”可以在“俯察品类之盛”时“有感于斯文”。感谢三位先生的绘画与笔记,让我们看到这个世界有趣的一面。虽然三位先生的艺术面貌各不相同,但作品中体现的艺术精神则是相通的——水墨人物与中国文化是独具魅力的。希望观者可以由三位先生的“艺术笔记”为切入点,从而去了解水墨人物创作,了解传统文化及作品所体现出的时代情愫。优秀的艺术同哲学一样,终极的价值体现在它对当下生活的指导意义,让这些作品与文字滋养每一颗正在为未来奔波的人心。正如林语堂在《人生哲学》中所写:“艺术、诗歌和宗教的存在,其目的,是维持我们道德上的良知,好比拿一面镜子来照我们已经迟钝了的想象,使枯竭的神经兴奋起来,教我们在骄躁的世界里保持着朴实真挚”。希望大家在这里可以看到我们特有而又珍贵的水墨精神,可以让更多的人爱上艺术、爱上阅读、爱上书写,使我们得以平和地工作、旷达地忍让、幸福地生活。如果一切都没有了,但还可以阅读和书写就不会那么绝望,千万不要放弃。如果太寂寞、太难过、太绝望,请务必阅读与书写。空间不大,安静就好,时间不多,随时就好。将自己安置于纸张之上,人就踏实了、平静了。如果心上有一些伤痛的褶皱,我们通过书写去抚平,让心再次跳动起来。写了很多根本不会拿给谁看的文字,没有人物也没有故事,可是还是要写下去,用文字来表达一种进行下去的勇气。我常常想,要是可以像醉汉饮酒一般去阅读该多好啊,把自己灌醉,可能是一种最快乐的麻痹,幸福的“读药”。如同艺术家依靠绘画一般,我们依靠阅读来获取更多的勇气,因为阅读是最容易获取的方式,同时也是认识艺术的绝佳方式,图文相辅相成,成为属于自己的智慧。“如果此刻坐在东湖边上喝一罐啤酒,那真是天下一等幸事。”仅仅是写下这一句话,就很快乐了,或许这就是文字的魅力吧!没有什么地方比一张可以伏案的桌子更让人感到安心的了。留下你的文字,或者若干年后你会发现,曾经那一句,影响了你一生的方向。期待你与自己的相遇。最后感谢三位先生及家属的大力支持,感谢各位同仁的鼎力相助,感谢携手走过的小伙伴们,一并鞠躬致谢!展览名称 | 艺术笔记:聂干因 朱振庚 钟孺乾水墨人物的画语文心展览时间 | 2021年9月8日 至 2021年10月7日1、在“武汉美术馆”官方微信公众号提前预约看展时间段;2、测量体温异常(≥37.3℃),或有咳嗽、气促等症状者,谢绝入馆;4、携带本人身份证、护照等相关证件原件,现场查验入馆;6、入馆观众排队和观展时请保持1.5米以上距离,工作人员将加强馆内巡查,发现有观众密集的情况,会及时劝导疏散,严控人员聚集。防控疫情、人人有责!为确保您和身边人的身体健康和生命安全,请您自觉遵守疫情防控有关规定,感谢您的理解和支持。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享