“呼吸”是陈栋帆于2021年2月26日至3月24日在天目里游牧画廊进行的大型个展,展览出版物《陈栋帆:呼吸》以另一种方式记录和解读了陈栋帆近年来在艺术上的身体力行和不断探索。本书特邀独立策展人王将撰文,他以“绘画有灵”为切入点,深入剖析了陈栋帆的创作理路。

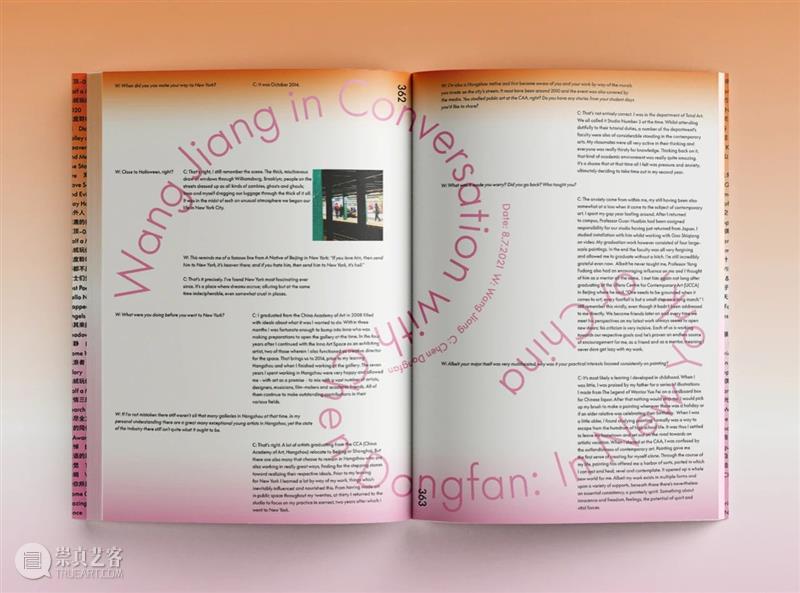

《陈栋帆:呼吸》书籍内页

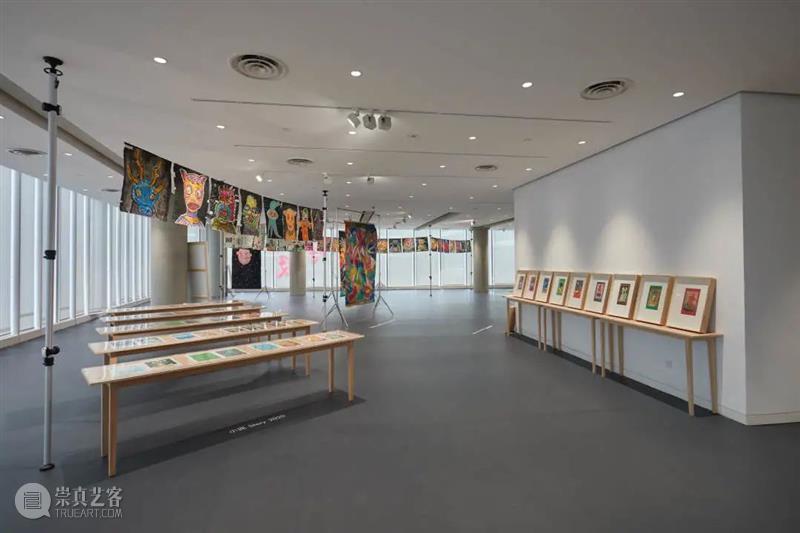

2021年早春,蔓延全球的新冠疫情在中国境内得到了有效控制。社会恐慌情绪逐渐平复,日常生活秩序亦开始回归常态。长居于纽约的中国艺术家陈栋帆在此时回到杭州。经历了短期的隔离后,他于2月底在天目里举办了首个阶段性的回顾展《呼吸》,这成为了新年之中最先进入业界视野的艺术家个展——中文标题“呼吸”,作为一种隐喻修辞,向观众表露了展览的多重寓意——呼吸,是气的运行。在古老的哲学观中,它是灵魂统御躯体并和世界沟通的方式;呼吸,亦是一种修行。如佛陀所说的安般守意(anapanasati),指明了修行者可以通过练习呼吸而使自身抵达完满之境;呼吸,还是对社会语境的提示,它让人深思,艺术是否能够于此刻成为一种维护与修复心灵的力量。《呼吸》展览中有一组意义特殊作品,其显示出陈栋帆和天目里之间的历史渊缘。2014年夏,天目里刚由意大利建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)完成了设计并开始建设,陈栋帆则受邀为天目里创作一件壁画。当他在施工现场勘查时,这位建筑师的设计图纸激发了他的灵感。他取用了其中的屋顶构形,创作了一系列几何色块的绘画,并设想在施工区域的沙地上展出这个项目。陈栋帆曾如此描述这组作品的灵感:“我想以浪漫的方式来回应对天目里的感受,我幻想自己化作了一只青鸟飞入了未来的天空,当我俯瞰建筑完成后的风景,无数的彩色屋顶吸引住了我的目光”。遗憾的是,陈栋帆完成了《屋顶》(2014),那个展示的计划却没有实现。天目里建筑群的完工日也不断延后,直至近期方才落成。缘于其个展《呼吸》带来的机缘,《屋顶》得以重新在此呈现。这样迂回曲折的故事,成为了作品自身的一部分。需要注意的是,它们不是极简艺术,因为极简主义主张消弭作者意识对观众理解作品的指引性。相反,陈栋帆在《屋顶》中强化了个人意志的表达。这些画作在极简风格的表皮下,蕴含了画家的观念、诗意和故事,它们也代表了陈栋帆一个创作时期的结束。2014年的万圣节前夕,他去了纽约,有了新的开始。

(2014年于清影艺术空间,陈栋帆赴纽约前最后一次展览)

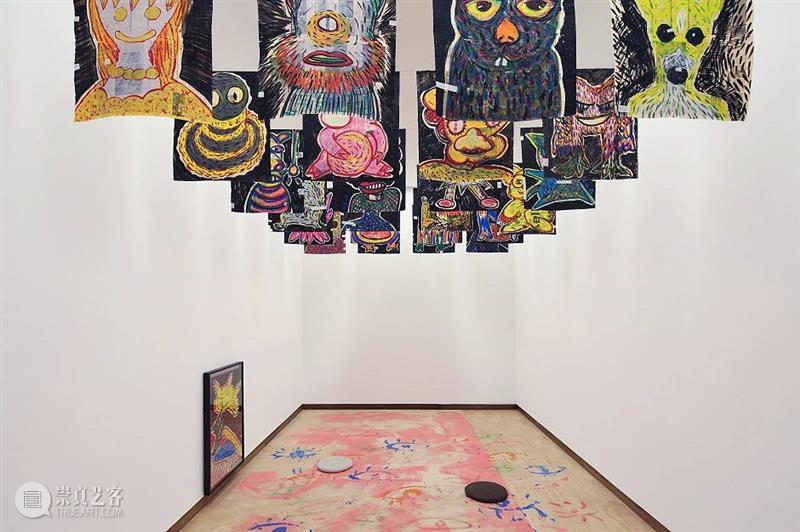

纽约的魅力让陈栋帆着迷。2011年,短暂的赴美访问让他有了定居纽约的决心。三年后,他成为了纽约艺术界的一份子。回溯几十年,华人在纽约来来往往,其中也不乏中国当代艺术的传奇人物:袁运生、艾未未、徐冰、谢德庆、陈丹青、马可鲁……但在那个场域中,客场劣势的确影响了华人艺术家的发展,而新一代依旧没有改变这种尴尬局面。就现状来看,代际之间偶有互动,个体之间联系松散,更没有形成具有影响力的艺术群体。相对而言,陈栋帆是个活跃分子。因其外向而友善的性格,他的身边围绕了很多友人,这使他逐渐成为了各个朋友圈之间的联动者。他喜欢自己成为这样的角色,这为他在纽约的创作生活带来不少乐趣与回忆。与此同时,纽约自由开放的氛围激发了他的创作,也推动了他的职业生涯。2018年8月,《龙与花之歌》成为了他个人创作的小高潮。陈栋帆走上曼哈顿中国城的街头,沿着整条宰也街路面(Doyers Street)创作了一件长度61米,面积4800平方英尺的地景绘画。色彩、笔触、符号在日常空间中自由交织,透露着诗意的自然灵性,成为了一时惊现的城市奇观。公共艺术是陈栋帆创作系统中一直持续的部分,也是他作为画家获得广泛关注的重要起点。而在纽约生活的这些年,他的架上绘画发展出多样的风格面貌。我们能够在展览《呼吸》中,看到其中的一些成果。《地板》,2017-2021,木工板 、丙烯(于“陈栋帆:呼吸”展览现场)陈栋帆不拘一格的实验,拓展了其创作系统的广度,同时也带来了作品研究与阐释的难度。虽然任何分类方法都会减损客观存在的复杂性,但为了向观众讲述《呼吸》所呈现的作品,梳理出明确的创作线索成为了一种必需。本文试以绘画的演化观来介绍陈栋帆的创作系统,以此凸显其双线索、项目制与自洽式的特征。另外,文中以“灵”作为串联陈栋帆绘画作品的基点,其在这里具有多重所指。灵,首先强调的是他的绘画创作的生命力,反映在作品的演化过程中,表明了绘画的生长性与宿命性。其次,灵揭示了其作品具有的灵学特质,他在创作过程中通过冥想与仪式将自身能量转化为绘画的精神。以下要讲述陈栋帆创作中的两条线索,一条线索强调描绘对象的形象感与表现内容的叙事性,创作动因和生成逻辑能够体现出绘画语言所富含的观念性与行动性。另一条线索从造型出发,强调绘画的平面性特质,追求画面的表现张力,风格游移在表现与抽象之间。

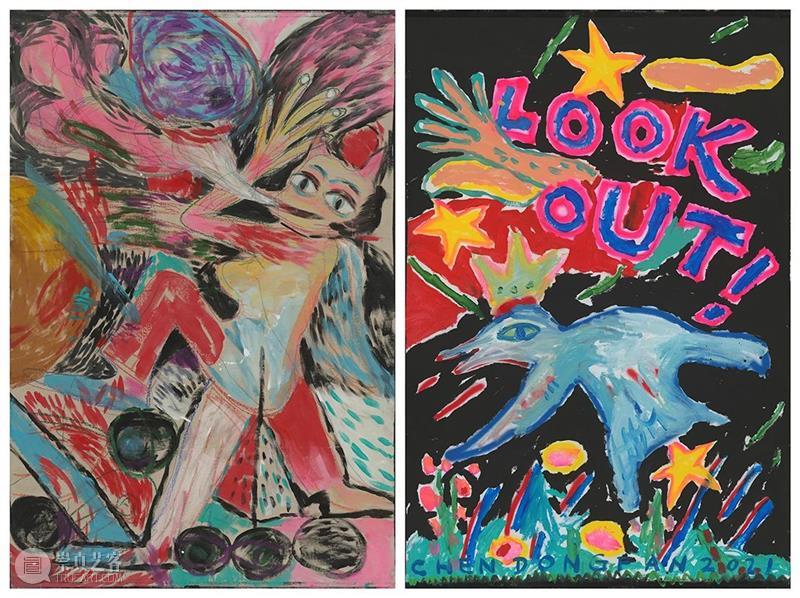

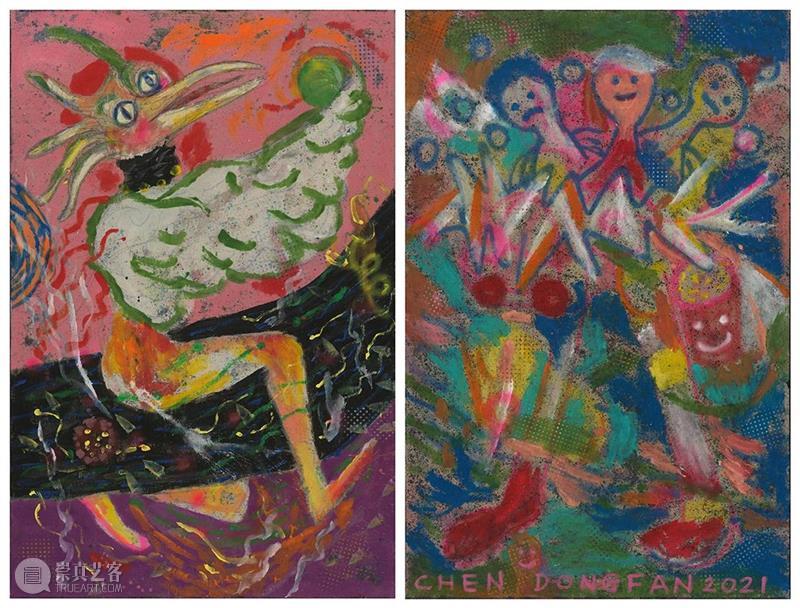

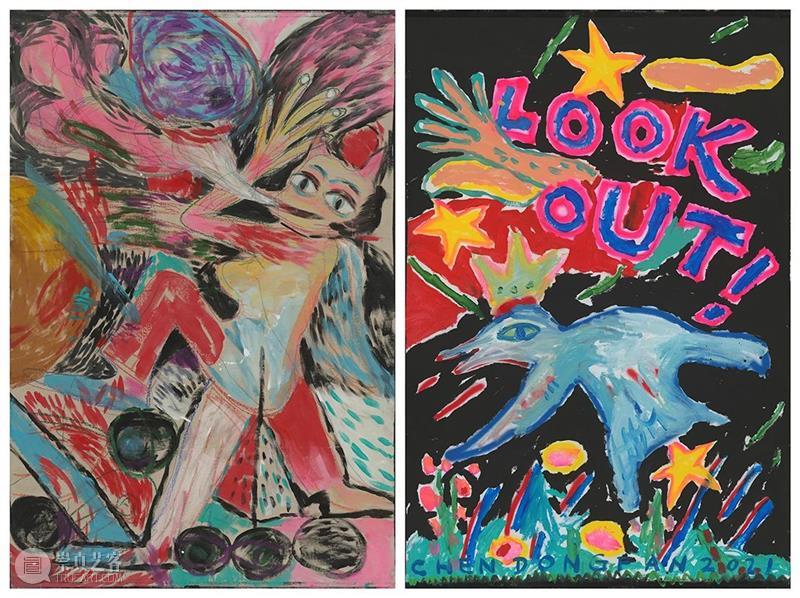

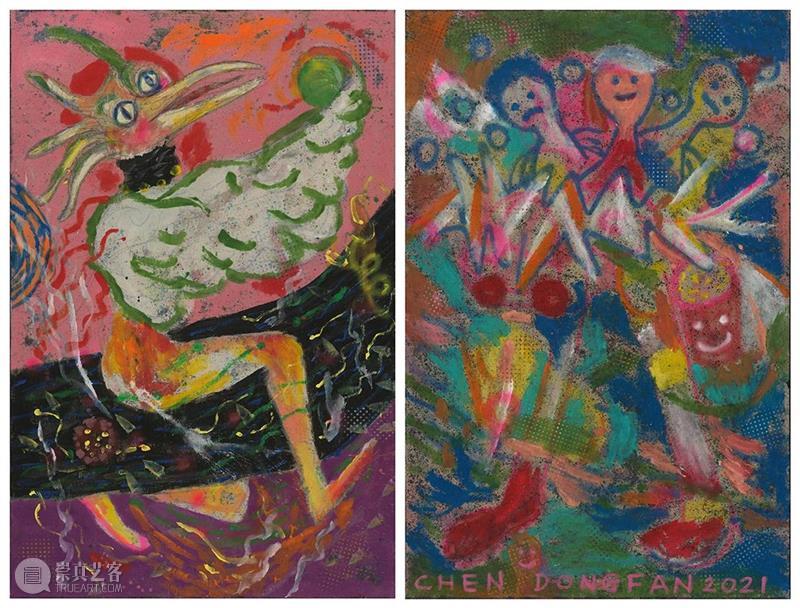

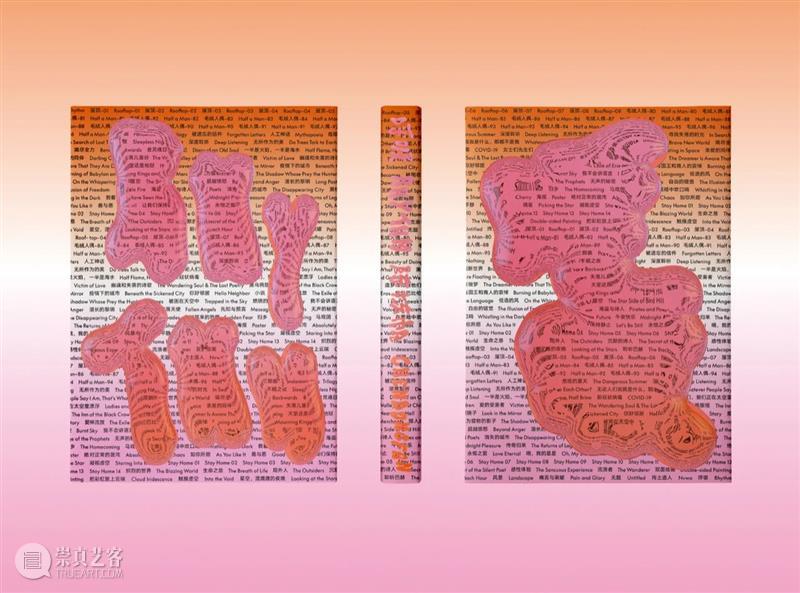

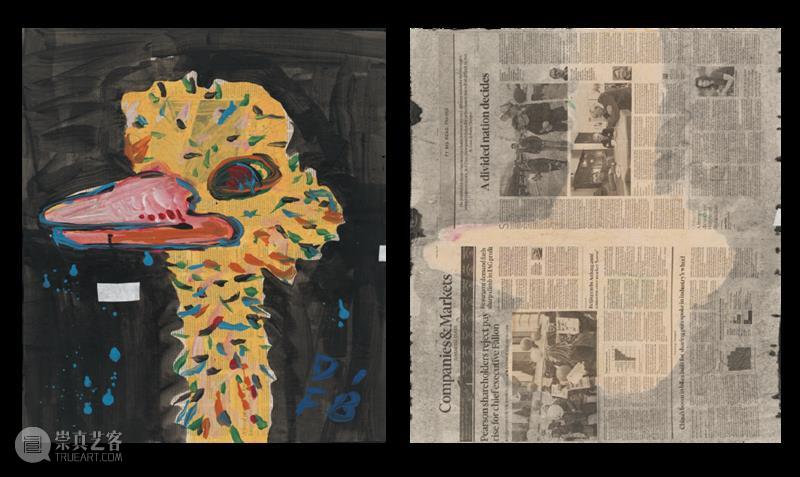

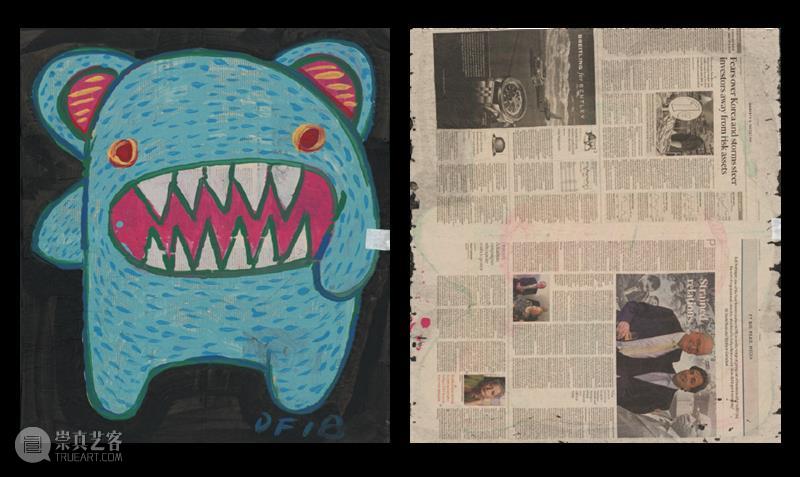

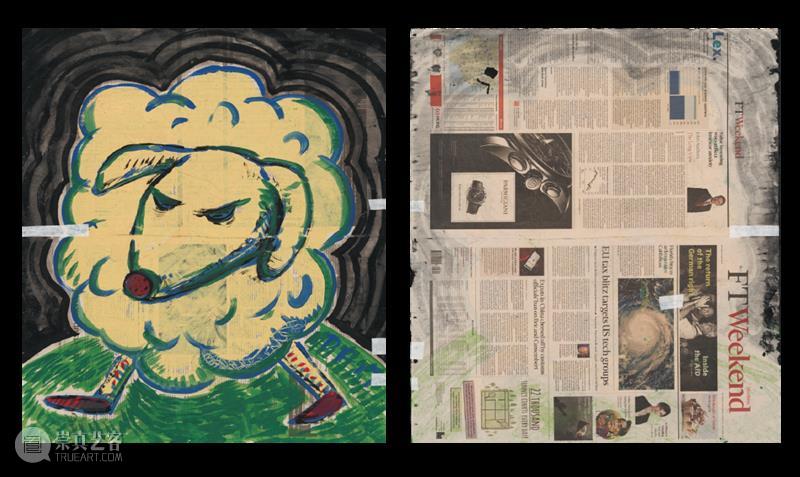

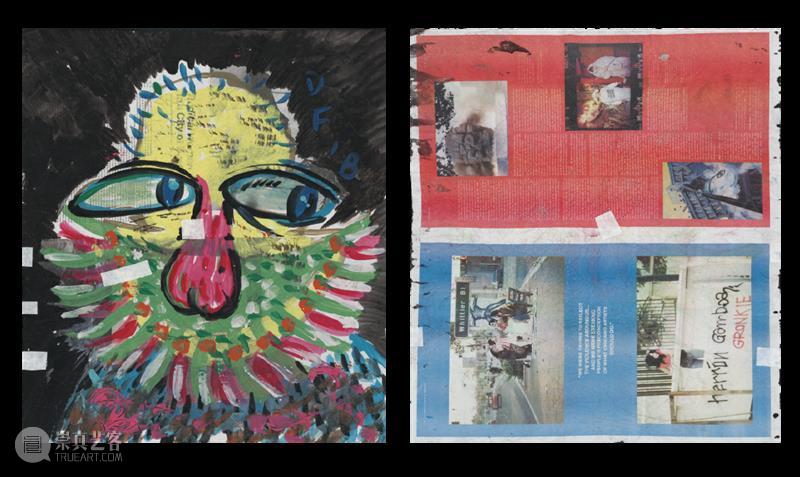

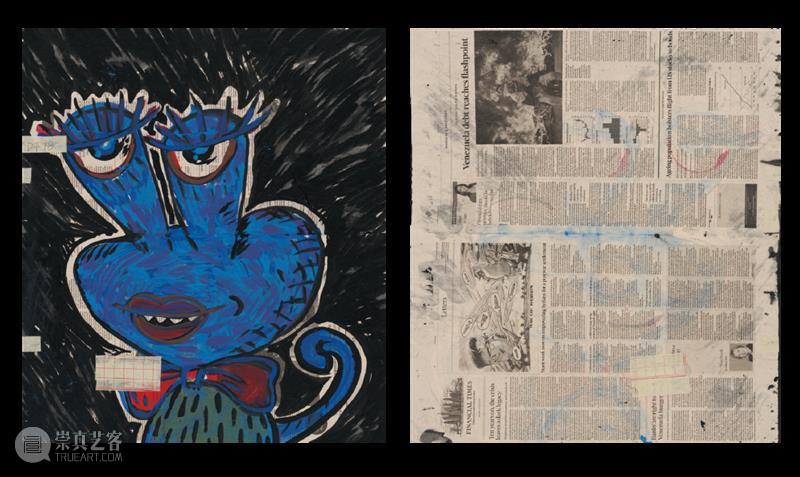

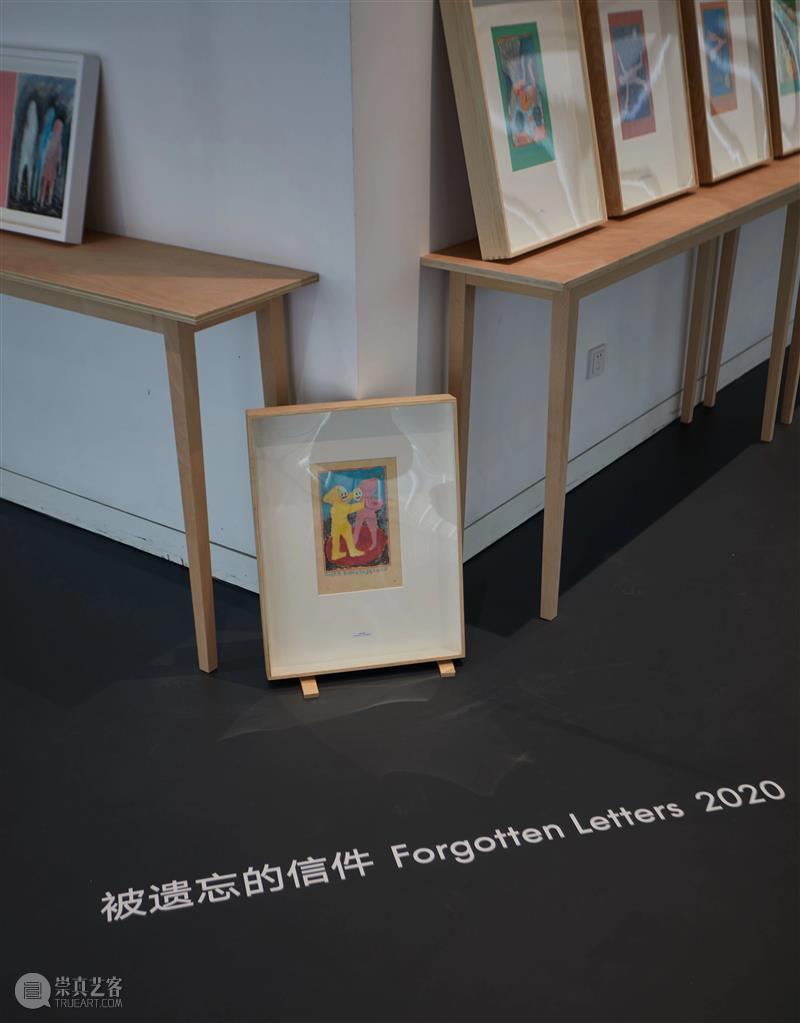

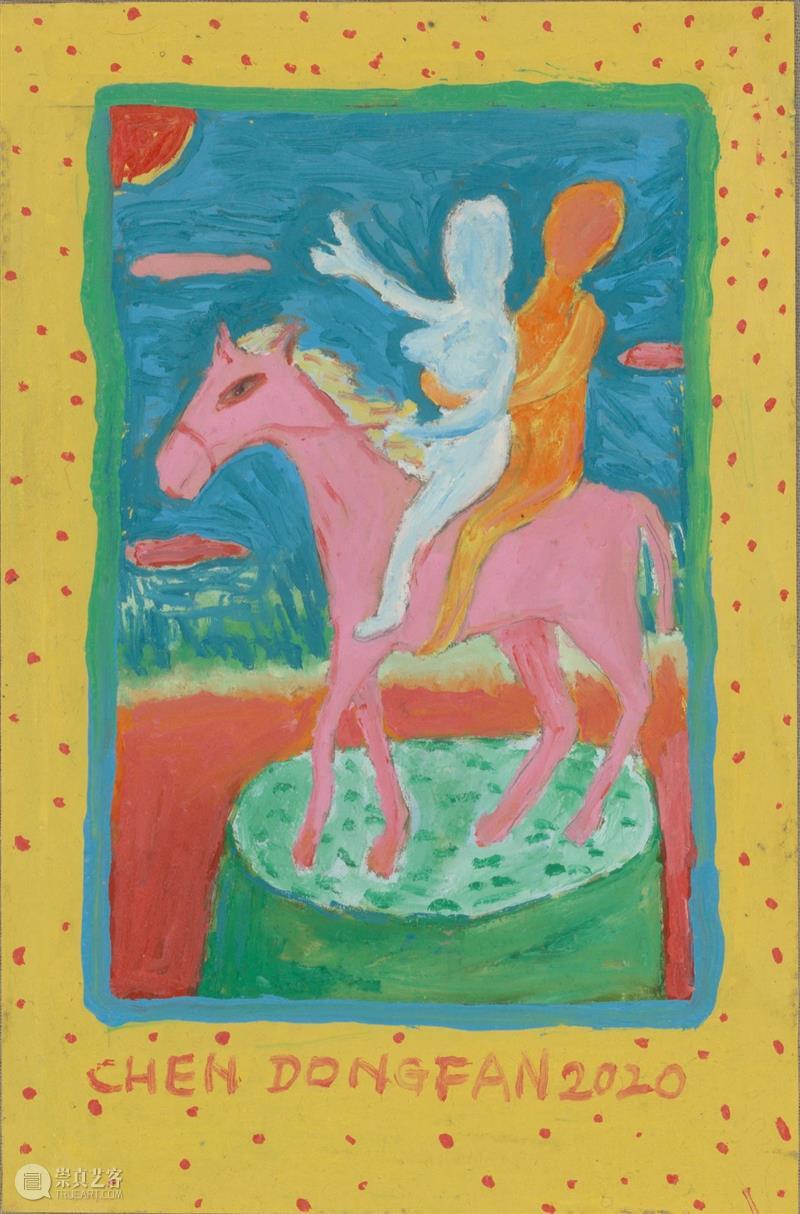

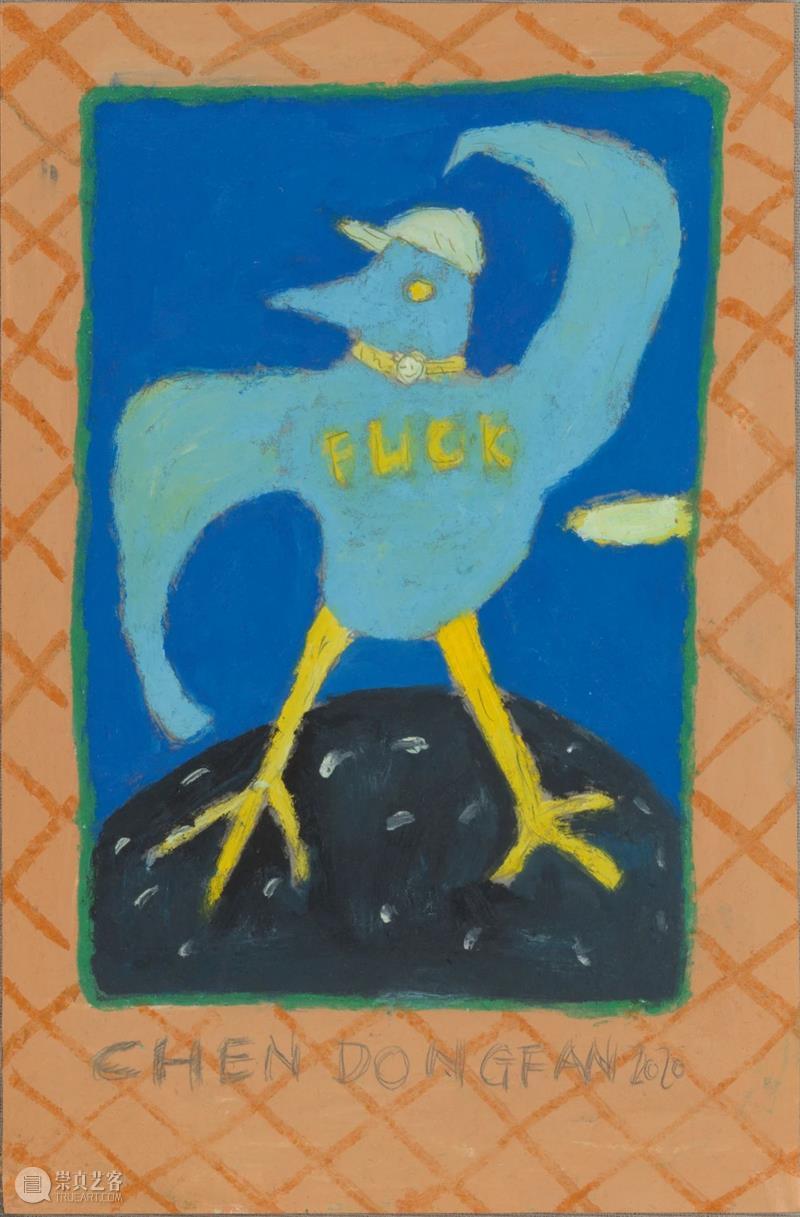

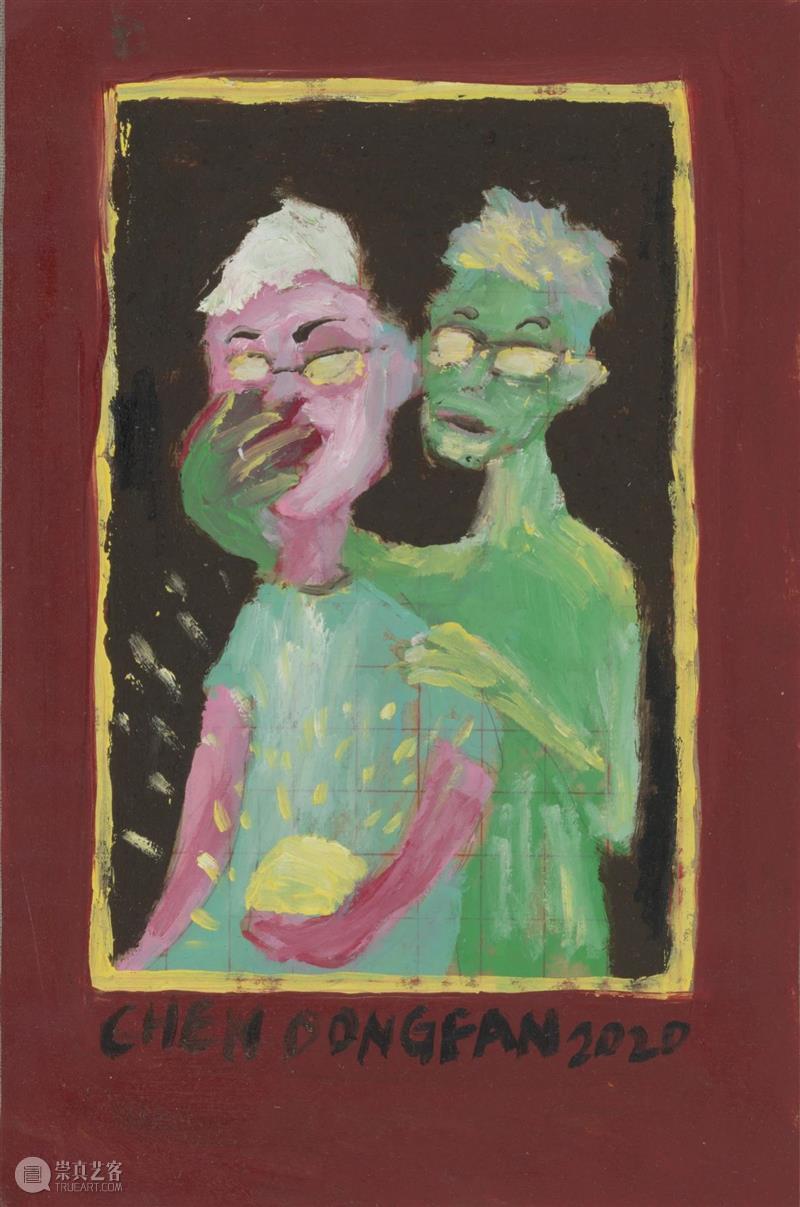

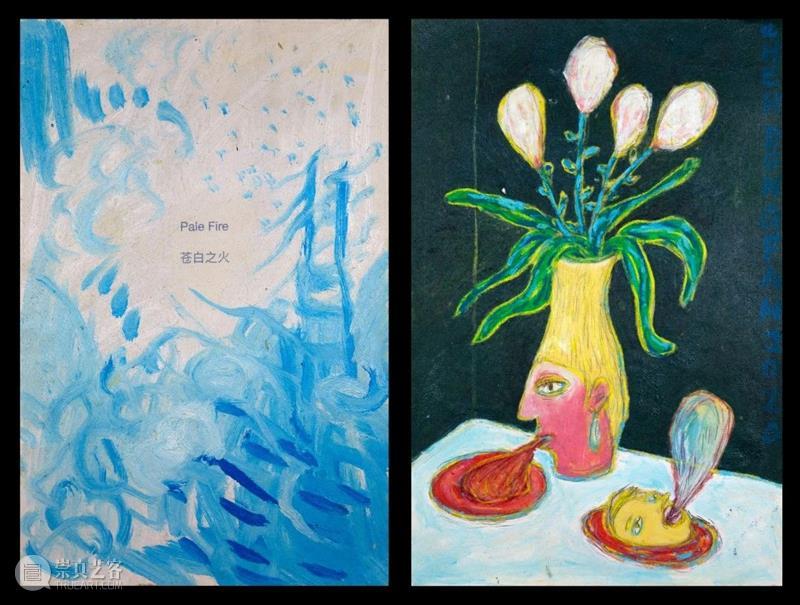

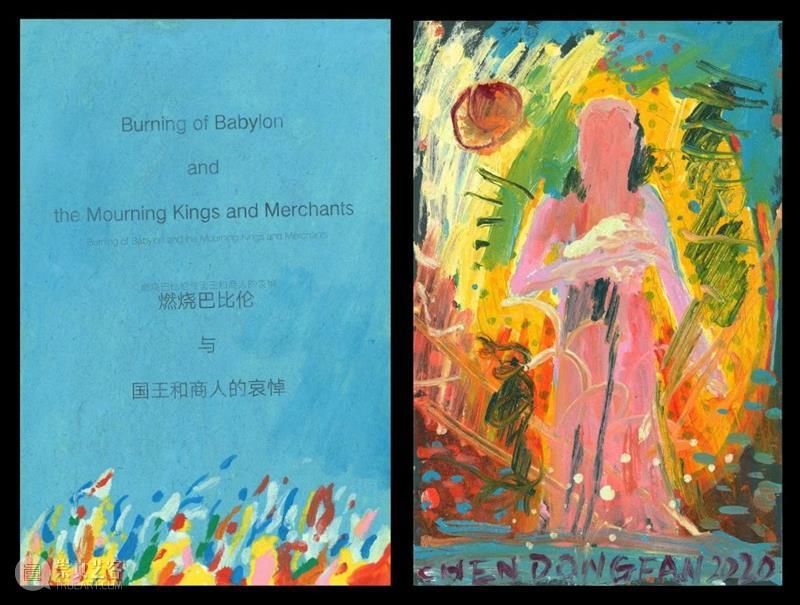

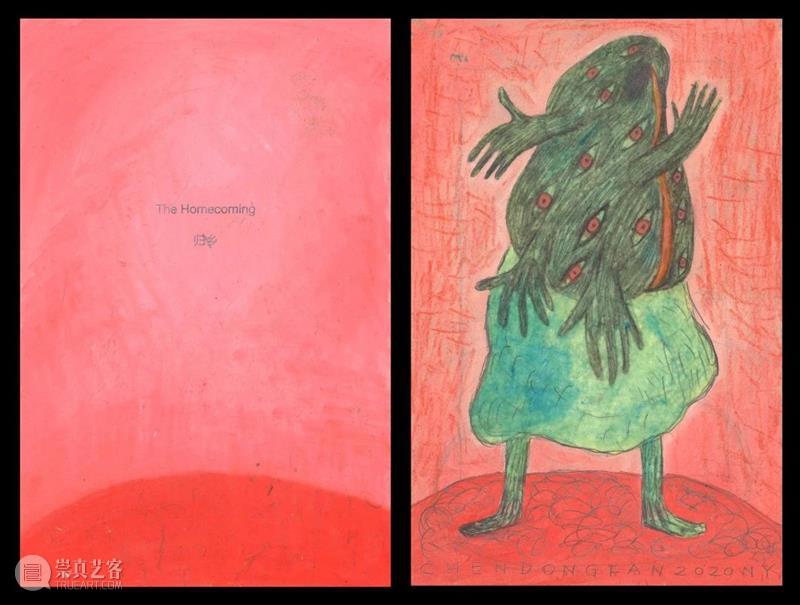

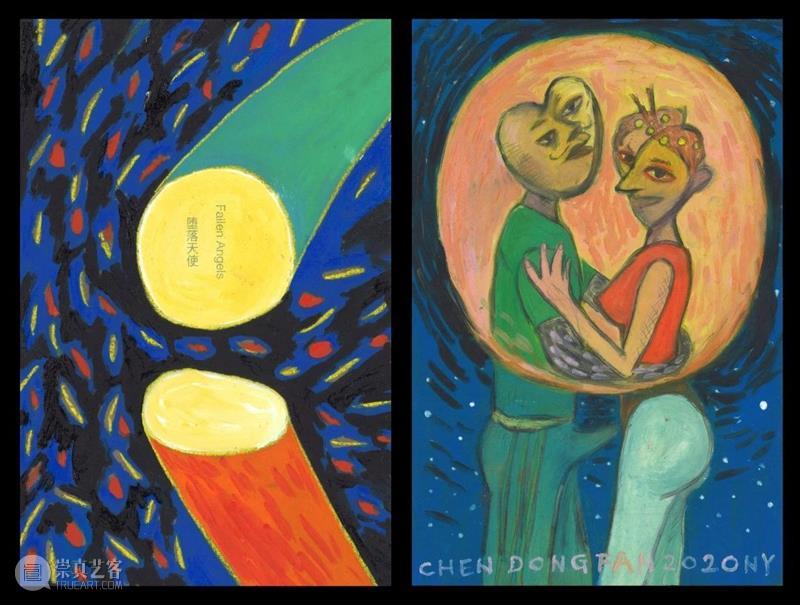

《毛绒人偶》(2017),对研究陈栋帆的创作轨迹而言是一个极为重要的案例。回看其近年来的历程,这个系列因其自身潜在的多种可能性,使它成为了画家第一条创作线索的发轫点。《毛绒人偶》2017年于清影艺术空间“陈栋帆:锻炼” 展览现场《毛绒人偶》在题材和媒材的选择上,都有它自身的因缘。这些画作所采用的依托物成为了视觉上的鲜明特征。据陈栋帆所说。他非常喜爱以三文鱼红为底色的Financial Times(金融时报)。他在公寓的大堂角落里发现了它们,其因无人认领而被弃置。随着时间的推移,报纸越积越多,陈栋帆将其带回了画室,试想某天可以用它们画出一些作品。缘由某种机缘,他找到了毛绒人偶这个题材,而这要归于麦克·凯利(Mike Kelley)对他的启发。他对这位美国人的艺术生涯产生了极大共情。麦克·凯利在创作中常常借用毛绒玩具来评论阶级、性别、流行文化的相关问题。他的自杀事件给陈栋帆带来很大触动,因此,画家以《毛绒人偶》致敬了麦克·凯利的摄影《啊……青年》,后者以证件照形式记录下大量废旧布偶的肖像。当然,在陈栋帆的创作中,这一题材以其个人化的绘画方式被重新演绎了。玩具肖像和金融时报的有机结合,产生了特殊的效果和隐晦的观念。这些画作的深色背景暗示出眼前事物更像一个心理景观。画中的形象邪魅可爱,十分具有吸引力。它们源于画家的想象,而非对客观物象的描摹。这种想象本身体现了陈栋帆的潜意识,隐含了他对亲和关系的心理需求。这个系列包含了不同的动物面孔,它们带有强烈的拟人性。通常在人的视角中,动物形象有着天然的异质性格。善与恶、天真与邪魅、机巧与愚蠢似乎都流露于神貌之中。而当这些动物/异兽被绘成玩偶模样,玩偶本身所激发出的心理效应自然会增加形象的亲和感,从而博得观者的共情(empathy)。对各种角色的童稚化处理,传达出画家对于人性本身的宽怀与接纳,人偶式的造型也成为了其画作中的常见形象。再者,因为报纸被用作绘画基底,观者可以在笔触的间隙和色彩的透明层中看到隐约的图文。这些不明的信息,不但丰富了绘画的层次与质感,也使画面的神秘氛围愈发强烈。当报纸作为偶拾物被纳入绘画的结构时,陈栋帆有意识地选取了有趣的版面,精彩的旧闻能让观者在作品背后窥看到那个生动的社会语境,比如一些属于川普时代的美国故事。因此,画家以悬挂的方式呈现它们,这使其看上去更像绘画装置,强化出作品的物质性。颇为巧妙的是,一些类似白色补丁的画面元素,提示了这些画作在质地上的脆弱性,其缘于画家用白宣来修补创作时出现的纸张裂痕。而这种脆弱性也回应了画作的人性主题。此外,从《毛绒人偶》开始,陈栋帆的绘画开始呈现出一种规模化的趋势,系列作品为数繁多。这需要长时间的持续创作,他将其称之为“日课”,如此持续的执念与行动隐含着一种仪式性,这在他后期的项目中愈发鲜明。综上所述,《毛绒人偶》呈现出三个具有发展性的特质,即画面形象的童稚化、图像结构的双面化 、绘画行为的仪式化。《毛绒人偶》系列,2017-2018,报纸、丙烯、宣纸,65.5x57cm《海报》《信件》和《小说》是陈栋帆在纽约家中创作的《疫情三部曲》。2020年初,COVID-19席卷了全球,病毒引发的恐慌不断蔓延。与此同时,美国社会爆发了严重的政治与人权危机。特朗普政府沉陷于舆论沼泽,乔治·弗洛伊德事件所引发的黑人抗议游行造成了社会秩序的极度混乱,种族矛盾和更深层的阶级矛盾亦不断升级。陈栋帆与家人选择居家防疫,家也就成为了他的工作室。从这年的3月到8月,陈栋帆一直保持着极佳的创作状态。活动空间的局限反而带给他更多思考和创作的时间。在这段漫长时光中,陈栋帆将创作的关注点转移到个人、社会和艺术的联系上,并以富有叙事性的绘画语言表现个人情感和社会现实。从《海报》(2020)开始,陈栋帆的作品面貌有了一些新变化。这个系列响应了疫情期间纽约政府对市民的号召 “STAY HOME”。画面沿用了宣传海报的图文形式,边框成为了作品的视觉元素。题材呈现出强烈的叙事性与象征性。童稚化的形象与平面化的色彩带来了视觉上的愉悦感,《海报》是陈栋帆居家创作期间用时跨度最长的系列。从春分到立秋,他陆续地画着这组作品。因此,它也受到了其它系列的影响,后期的海报主题更丰富,形式更自由。作品标题具有鲜明的文学性,词和图的间离关系成为了画作意趣。《海报》的这些特征也自然地延续到了《被遗忘的信件》中。鉴于后者充分地发展了它的特点,在此对其不再赘述。《信件》(2020),之所以被称为信件,是因为这些油画取用了中式笺纸作为依托物。在《毛绒人偶》中,画家用报纸联接了社会语境,而在《信件》中,他用笺纸作为个人身份的喻示物,传达出人在异国的困境。陈栋帆如此描述这些作品:“这是我用绘画语言书写的信件,不知寄向何处,亦不知何人将收到。这些被遗忘的信件,是我对自己无能为力的抵抗。是不得不要诉说又想隐藏的情感。”《信件》是一个由上百件绘画组成的系列,其所叙述的话题非常丰富,总的来说有几个方向:疫情、种族、政治,以及画家的个人情感。画面中的角色也延续了童稚化的造型趣味。创作的过程中,一切可能的形象依循着画家的潜意识而苏醒,人类、野兽、天使、魔鬼, 从感性的颜色与笔触中自动化生,想象力和判断力最终会协商出它们的完形。其刻画方式常常是平面化的,光影被绝对性地简化,形状和色彩则担负起造型的职责。尤为显著的是,《信件》发展了《海报》标语的形式,作品中的画家签名变得图形化了,成为了画面视觉结构的重要部分。从这一点看,与其说陈栋帆使用了波谱语汇来凸显个人标示,不如说此种形式意味着这些信笺绘画是一种自传式的图像。同时,文字和图像的组合关系在《信件》中显化出来。陈栋帆将把画作命名视为创作过程的重要部分,他常常将电影、文学或是音乐的名字挪为己用。这些词句与画面的关系往往有种间离感,而非准确的意指。其所携带的特定意义与固有印象,便与画面形成了一种深层的互文关系。观者可以通过对标题的阅读,或是对其来源的勘察,体会其更内在而复杂的意义。超现实主义者马格利特(Rene Magritte)曾提到他对绘画命名的看法:“绘画的标题不是解释,绘画本身也不仅仅是标题的说明。它们应该具有一种诗意的关系。”陈栋帆在这点上与马格利特达成了共识。他用一种超链接的方式获得了后者所说的诗意,其所形成的图词结构为画作带来巨大的阐释空间。当“题目”被做成标签置于画框内的显著位置,它必然会引导观众对画作的意义进行品读与猜想,而非仅仅停留于视觉愉悦的享受上。《被遗忘的信件》系列,2020,纸本油画,28.5x19cm《小说》(2020),回应了文学史上的一个传奇。上世纪20年代,美国作家海明威(Ernest Hemingway)在和朋友的一次打赌中写下了6个词:待售:童鞋,崭新(For sale: baby shoes, never worn),这成为了他写作生涯中的最短小说,却给读者留下了无限悬念。陈栋帆声称这给他带来了启示,《小说》由此而生。《小说》与《信件》相比,是图词关系的明确化。画面展现出一种双幅面的并置结构。从创作过程来看,它们与其说是双联画,不如说是子母篇。作品的两个部分是一种孕生关系,并且时常合二为一。词句在其中成为了重要的视觉结构,尽管它依然像标题一样简练。在画面图像的生成中,词是一个中途介入的角色。命名软件接收了画家的简略指令后便随机生成出诸多选项。画家根据自己的心意,为作品选择了其中最具吸引力的词语。对他来说,这种吸引力是难以言明的,词句并不能作为绘画内容的能指,却引导他完成了一个不在预设之中的结果。宛如形与色被词受孕,新意便应运而生,这是作品自身的命运。很多时候,画家也只是顺势而为,他必须善于利用那些超出其控制且超出其理解的部分,以此来激发自身的创造力。基于代码编程所生成的命名结果对其使用者来说有着一定的神秘性。所以,当陈栋帆为创作设定规则,借助命名软件提供的词语来完成绘画时,其作画过程就具有了一种神秘逻辑,犹如画家与艺术之间的 “通灵”。这暗合了巫术化的艺术创造论,其在一些人心中被奉为真理,即艺术的创造力本身是一种神秘的灵性召唤。同时,我们可以看到,“日课”在禁闭空间里持续了半年,画家在沉浸状态中完成了大量绘画,这种过程本身使绘画行为具有了高度的仪式性。

《小说》系列,2020,纸本油画,28.7x37.8cm《双面绘画系列》(2019-2021),如同它的名字,其图像组合的形式改变了观众欣赏一件双联画的惯性方式。观看这些原作和观看它的复制图像截然不同,我们永远无法同时观看正反两面的图像。因此,观者需要围绕作品移动才能读取原作的画面信息,这便涉及了观看的时序性。从某种意义上说,它更像一件雕塑,或者一个只有两帧画面且需要人工播放的影像。当然,这种人工播放的功能依赖于观者的自主行动。双面图像来自于迥异的生成机制,从画家创作方式上去思考这些作品,是理解它们的入口。画布的一面上,展示着画家笔下自动主义式(Automatism)的涂鸦,其诉诸于意识被抑制下的自由联想。在创作前,画家不会准备好任何草图,也对结果毫无预设。他在“出神”的状态里开始作画,内容时常随着联想的绵延而逐渐显形,或在意识流变中被反复地盖掉重来,因此画中的形象或叙事较不明晰。而在另一面上,画家试图为前面的“梦”——潜意识下完成的画作——找到其形象和叙事的原型,并描绘出与其对应的古代神话。从中可知,《双面绘画系列》探讨的正是梦(潜意识)与神话的内在联系,其以艺术的方式回应了约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)在《神话的力量》中的观点:“梦是私人的神话,神话是公开的梦”。而这种双面化的图像结构早已在陈栋帆的《毛绒人偶》系列中显露,其正面的涂绘内容与背面的报纸图文形成了想象与现实的联接。而在双面绘画中,陈栋帆沿用了这种正反结构,并赋予这种结构以明确的观念性。

双面绘画《聆听巴赫》,2021,布面丙烯,225x150cm

双面绘画《把彩虹放上云端》,2021,布面丙烯,220x144cm

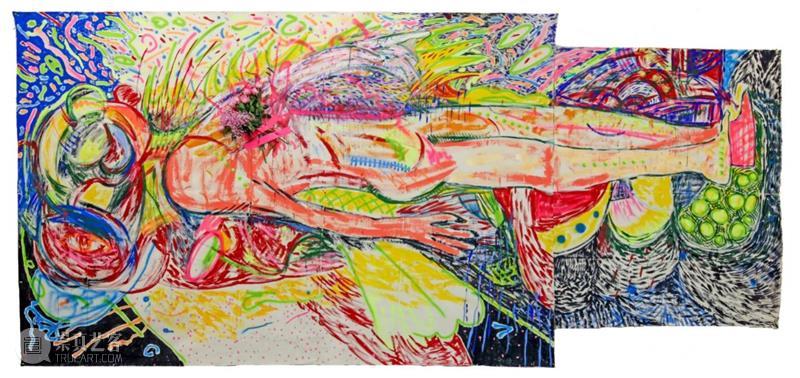

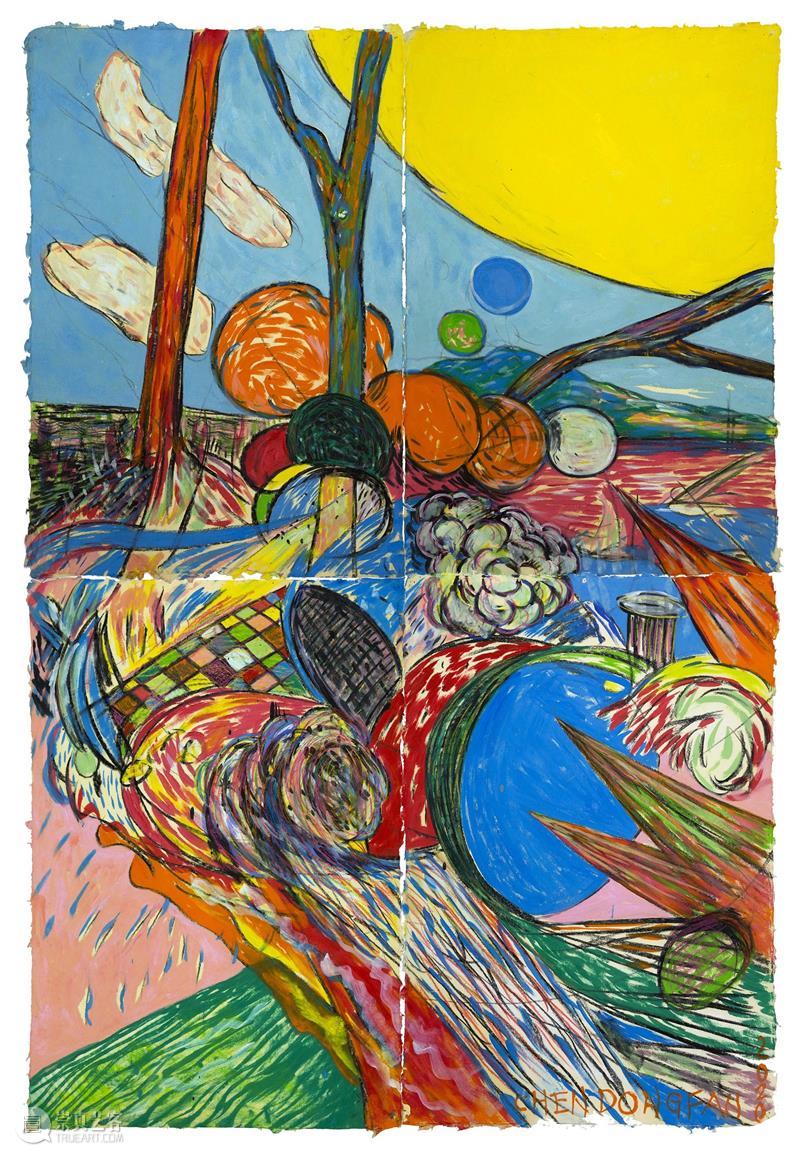

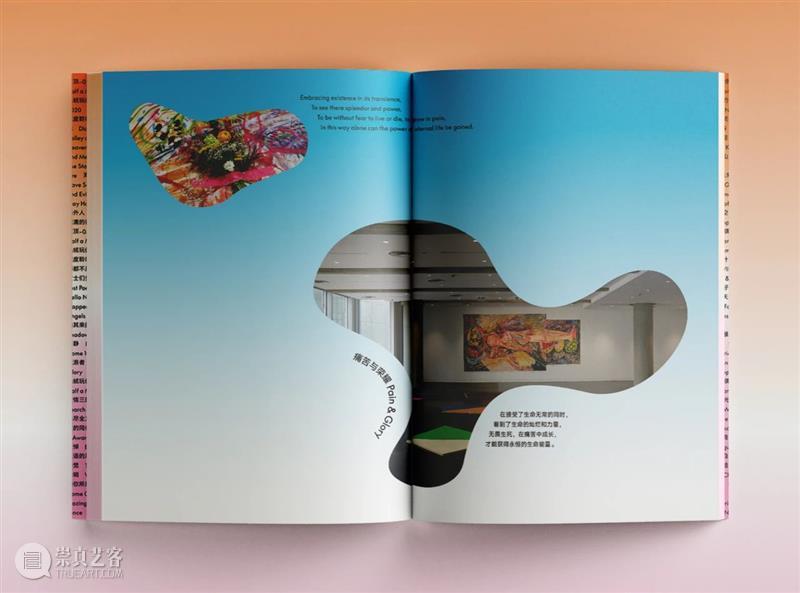

《痛苦与荣耀》(2017)将“濒死”表现为“升华”,而在这种升华中,形象的鲜明性正在被色彩与笔触消解。虽然人形仍能被清晰辨识,但其轮廓线条跟平面中驰骋的笔触相比,则非常纤弱。这件作品的尺幅很大。当观众远观它时,人物的轮廓和动态都比较明确。但当人走近,抽象性会随着距离的缩小而增强。观者能够从局部中体会到绘画的物质魅力,感受笔触和色彩所焕发出强劲力量。高度的书写性形成了笔触与色彩的同一性,即色彩即是笔触,笔触亦是色彩。对比强烈的色点互相交织,造成了视觉上的震颤感受。当绘画语言带来的生动细节吸引了观者的注意力,抽象冥思便取代了形象观察,意识被另一个迷幻、驳杂、奇诡的形而上世界牵引。而这种形式的意味非常符合画作的主题,即灵魂与肉体分离瞬间所呈现的状态。肉体损伤与衰败,灵魂冲出了肉身的囿现,洋溢而自足。画中这个躺着的人,没有具体的样貌。他悬浮在一个未明之处,观者无法从背景空间中辨识出他的生存印记。因此他可以作为一种符号,作为一个泛指的人在无限时空中拥有象征性。在他的周围,线条与色彩不断衍生出各种自由灵动的形状,仿佛众多异质能量的集合体正在交换世界的信息。这一切,可以让人联想到灵魂的绚烂与神秘,或许还会有托尔斯泰式(Lev Tolstoy)的领悟:生是一场虚空,死才是真相——死亡成为了一种升华的存在,携带着自己的使命。它是恶的中断,也是虚无的抹除,实际是为精神的复活作出的一个准备。在这个意义上,死亡并不是生命的结束,而是为人们打开了另一个窗口。一个人经历了尘世的种种苦难,那属灵的生命最终将脱离肉体的羁绊,获得了精神的解放,借此进入一个至善自由的世界。《痛苦与荣耀》,2017,布面综合材料、鲜花、胶带,524x243cm画作的非矩形平面往往会让观众认为这是画家刻意为之的形式。但事实并非如此,它是一件激情之作,而激情总是与冒进相伴。画家下笔的那一刻并没有任何腹稿。画布的边缘没有成为创造力的局限,想象的延展通过材料的拼接而完成。拼接,自然地成为了作品的形式。这似乎意味着绘画可以成为一种以想象力来占领空间的仪式,而非固定尺幅限制下填充内容的结果。在这件画作中,陈栋帆捕捉到灵魂和肉体的分离瞬间,躯体周遭的形色仿佛灵性能量的显露。在这点上,我们能从萨满画家郭凤怡的作品中看到类似形式。在她那里,那些环绕身体的形色关乎于气,关乎于能量,关乎于难以言说的奥秘。而在陈栋帆的画面中,色彩的强度被提升到颜料的极限,巨大的幅面更赋予“濒死”以恢弘气息。它成为了一种表现“升华”的形式,这使死亡主题超越了悲伤与快乐。《痛苦与荣耀》让我们清楚地看到,抽象元素在画面里生长。背景中铺展开的形状与色彩,不仅凸显了平面的装饰性,也展现出笔触的态势性。这些都喻示了陈栋帆抽象实验的正式开始。此后,绘画的平面性,即色彩、形状、笔触、表面等绘画的形式元素,成为了其创作追求的主题之一,画面逐渐出现了个人化的抽象图式。从表现到抽象,陈栋帆的绘画演化出丰富的面貌,并陆续出现了许多具有节点性的作品,例如《广阔与秘密的地方》(2018)、《龙与花之歌》(2018)、《夏天的电子乐》(2019)……而展览《庇护所》中所呈现黑色绘画,成为了这条线索中的阶段性高潮。但是,陈栋帆并不是一个抽象表现主义者,拥护抽象的纯粹性不是他的使命。他高度自主性使其实践轨迹不断游移于表现和抽象之间,并时常呈现出两条线索互相调和的现象。《风景系列》(2020)佐证了陈栋帆创作轨迹中“游移”与“调和”,也反映出某种表现性的减损。画面中的景观感受被加强了,笔触的力量也因尺幅变小而减弱,它们甚至靠近了另一条线索上的作品面貌。但就画面本身而言,它们自足而自洽。画中的抽象景观犹如超现实的风景。不明的几何形状让人想到太空风光或是细菌显影。抽象与风景一直有着密切的关联,这是绘画历史的经验。但在陈栋帆的笔下,风景不是风景,是一种心灵世界的超然景观。画中的一切疏朗而悦目,就像它所拥有的简洁标题。面对画作,我们似乎能够想到画家创作时的闲适心境。观众可以沉浸在装饰性的趣味中品味色彩、形状、笔触所带来的律动。这些绘画的气质,像是坐在安乐椅上的梵高,带给观众放松愉悦的感官享受。但是,对于勘查或呈现其“表现-抽象”的形式演化而言,《风景》并不是一个合适的案例。

“陈栋帆:庇护所”展览,于纽约圣约翰大学Yeh Art Gallery

纵观画家以往的作品,表现或表现性抽象的取向,在大尺幅的绘画上显得更加显著。巨大的幅面能够唤起画家的挑战欲,增强工作状态的沉浸感,并充分地调动身体来完成大幅度的绘画动作,画面以此获得撼人的态势力量。我们可以在陈栋帆的纽约展览《庇护所》中发现更好的演化样本。例如,《中国神话练习》(2019)在保留形象的基础上极大地发挥了笔触的表现力。《黑暗森林系列》(2019)将书写性推至自由之境,形象已经消弥,穿插的笔触构成了丛林隐喻。《赋格的艺术》(2020)则采用了超宽幅面,巨大的画布显示出平面空间的延展性。人在画前游走,可以体会到抽象元素的共振,获得聆听交响乐般的感官享受。从这些案例中可见,《庇护所》展览完美地推演了“表现-抽象”的线性逻辑,尽管那些作品几乎是在同一时期完成,而不具备关键节点上的拓展性。不言自明的是,抽象与其它绘画形式相比,已经不再具备前卫性,它早已是艺术历史中的经验。所以,对于今天的画家来说,抽象并不是目的,而是一种语言。只不过很多时候,实践和述说都需要发展观来作为参照。但事实上,画家,包括那些在过去创造了抽象艺术高潮的抽象表现主义者,都会根据自身的需求来游移其作品在抽象化路径中的位置。特别是对陈栋帆这种多条线索同时推进的画家来说,他的创作轨迹往往呈现出往返性与分叉性,从而满足创作系统的自洽。《无题系列》(2021)在陈栋帆的抽象创作中具有极性特质。巨大的画幅,丰富的层次,交错的笔触,让人感受到画家创作时的沉浸状态。在原本巨大的黑色背景空间中,艺术家倾入了充沛的精神能量,这必然需要一定的体能支持。《无题》是陈栋帆回杭后的全新开始。由于新环境激发了他的创作冲动,长期居家隔离所积压的绘画豪情才得以全面释放。他在巨大的画布上纵情地挥霍油彩。纷繁色彩交织成大片色域,这让画面处在了刺激与混沌的胶着状态。惯性的视觉经验被瓦解,经典的 “调式”趣味消失了,画面也没有出现能够统御全局的主色。这的确会给保守的观众带来不适。他们习惯了欣赏和谐的色彩,因为这种传统即使在叛逆的抽象表现主义者那里也没有断裂,它可以追溯到印象派、古典艺术,甚至古希腊罗马的壁画。而在陈栋帆的《无题》中,和谐不见了,或者说它以另一种样子出现了。矩形平面仿佛一个混战中的角斗场,各种色彩在其中展开了着势均力敌的对抗,充满了视觉张力。而从笔触形成的视觉结构来看,《无题》近似于波洛克(Jackson Pollock)的作品。我相信,陈栋帆和这位年轻的老大师有过心流联接。但他与抽象表现主义的志趣相去甚远,其在本性上就不是那种缅怀悲剧或追慕崇高的画家。相反,“坏涂鸦”的审美趣味更接近他的精神需求。陈栋帆表示,在创作的过程中,他通过不断地“破坏”来积累画面的层次和细节,试图以此获得作品在感官刺激上的丰富性与持续性。画中互相遮挡的笔触,鲜明对立的色彩,以及局部的喷绘效果,都显示了街头美学在其创作中的影响,这使他的抽象绘画更具当代性的特质。从陈栋帆的创作线索中可以发现,绘画有其自身的生命力,他的每个创作阶段都暗含着新的可能性。并且,在风格的演化中,他一贯保持了对创作的自主意识。

《无题 1》,2021,布面丙烯,300x170cm《无题 2》,2021,布面丙烯,300x170cm

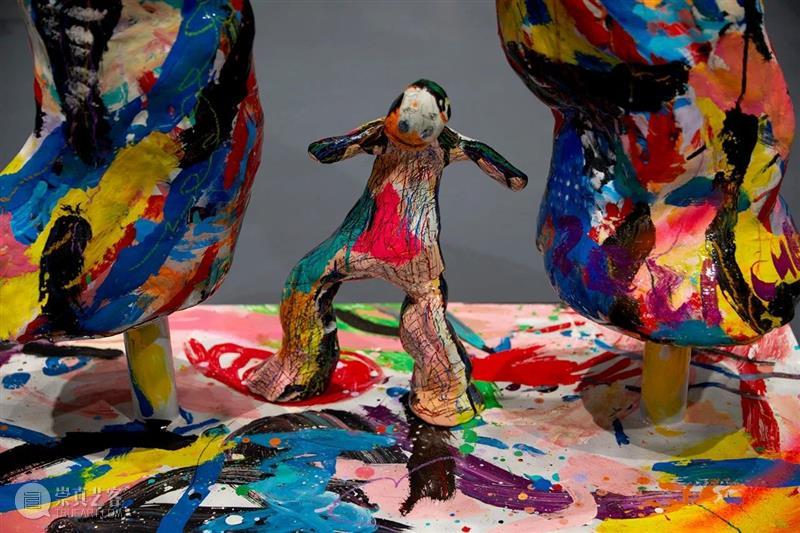

《无题 3》,2021,布面丙烯,300x170cm《无题 4》,2021,布面丙烯,170x300cm2021年1月,陈栋帆离美回国。落地上海后,他便开始了十四天的酒店隔离生活。在这段独自一人的时间中,他把玩着从纽约带回的泥塑粘土,以此来疏解芜杂的心绪。而灵感总是在不经意间降临,他在这些粘土里酝酿了新的方向,继而创作出一系列在形态上处于绘画与雕塑之间的作品。之于它的来处,陈栋帆如此解释:“绘画总是有自己的意识 ,有时被叫做经验,有时被称为灵感,而更多的时候,是经验和灵感的合谋。我认为,画家就像一个灵媒,服从于绘画的旨意,去做疯狂而份内的事情。”上帝用泥土创造了人类,这个故事以不同的版本在世界各地流传。纽西兰神话说人是天神滴奇 (TIKI) 用红土和自己的血做成;希腊神话说神从地球内部取出了土与火,他派普罗米修斯创造人类并赋予其种种个性与智慧。 而在古代中国,人们相信女娲“抟土造人”是一种历史事实。她因天地荒凉而感到寂寞,便照自己的形体捏出了泥偶。当泥偶被风吹拂,他们便有了呼吸,于是他们被命名为“人”。之于神话的意义,米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade)在《神圣的存在》中解释:“不论神话的本质是什么,对于神圣的或世俗的人类行为及其本性所处的环境而言,他总是一个先例,一个范例。我们可以说,神话是作为一个整体的实在之表达的先例。”显而易见,所有神话都揭示了超越任何经验与理性层面的实在。而陈栋帆的这件作品是对造人神话的象征性重复。通过这一仪式,他将一个神圣时间的“永恒时刻”带入了世俗的赓续,并祈愿在2021新年伊始,同时也是全球疫情还未结束的时刻,能够重启一个崭新且没有沾染罪恶与疾病的人类历史。

《抟土造人》于“陈栋帆:呼吸”展览现场

《抟土造人》(2021)呈现出生动且奇异的人类意象。画家将非现实性的造型称其为人,是大胆的意指。按照客观经验去看,塑象面貌并不似于现实之人。他们来自主观世界,仿佛想象中的灵体。当然这在现代艺术中是并不少见,譬如,布朗库西(Constantin Brancusi)、贾科梅蒂(Alberto Giacometti)、亨利·摩尔(Henry Moore)……个人经验下的人形意象是现代艺术的重要主题。不同于深思熟虑的经营,陈栋帆的雕塑技巧更像是超现实画家的方法,他们通过具有偶然性的“实验”来激发自由的想象,以此让画面内容在潜意识下逐渐现形。在创作过程中,陈栋帆从无目的性地把玩黏土开始,保留下偶然萌生的意象形态,并进一步地发展这种无预设的成果,直到每一处都留下极有手感的细节。当他将这些拳头大的泥稿以3D技术扫描并放大打印时,生动自然的雕塑就显现了,但这对陈栋帆来说只是绘画的开始。他曾如此描述这些作品的创作感想:“面对这些空洞的躯壳,我认为绘画能够赋予它们灵魂。我也坚信当画家无限接近纯粹之时,神圣的光便会降临,而我一直在追寻这束光”。可想而知,这些作品与其说是绘画性的雕塑,不如说是雕塑性的绘画。没有色彩的雕塑对他来说无异于绘画的基底。顺着这些起伏的表面,他以自由灵动的的色彩完了一件件立体的抽象画作。对他来说,这样的绘画方式,给他带来一定的难度,也激发他去迎接挑战。凭借着灵感与激情,他在创作的舒适区外完成了这些作品。《抟土造人》的生成过程颇具灵学特质,泥塑是自动主义的成果,它是激发想象力的方式。而绘画源自于冥想,其编织式的涂绘方式极具萨满化的仪式性,这使“抟土造人”的主题更具神话魅力。陈栋帆如此形容他与绘画的关系:“我和绘画的距离没有隔着身体”。通过这般唯心化的表述,画家指出了绘画与精神的共生,绘画是为精神,精神是为绘画。同时,我们可以在陈栋帆的创作历程中发现作品与生存境遇的同步性,我可以将其称之为绘画的“宿命”。回看本文提及的诸多系列,我们可以发现,这种宿命性从《屋顶》开始便萦绕在他的创作生涯中。而陈栋帆的每一件作品,都隐藏着他的生活经历和人生思考。因此,系统地体会这些画作,犹如阅读画家的个人传记。而这一切,不禁令人心中感叹……《抟土造人》,2021,光敏树脂、丙烯、油画棒、铅笔、丙烯喷漆、保护漆《陈栋帆:呼吸》新书发布会现场 长度2分51秒

视频:朱碧潇

《陈栋帆:呼吸》书籍封面与部分内页

陈栋帆2008年毕业于中国美术学院,现生活和工作于纽约和杭州。他的绘画实践在多样的主题与形式中不断实验,并纳入了概念、行动、场域等诸多要素,以此形成了一个复杂且坚固的创作体系。其架上绘画呈现出两条鲜明线索。一条线索里,他以叙事性的主题与稚拙感的造型来表现对现实生活的感悟;另一条线索内,他凭借表现或抽象的形式来发掘绘画语言本身的可能性。除此之外,公共空间的艺术,绘画-音乐-表演共构的现场艺术,都是他创作体系所覆盖的领域。一位活跃的当代艺术策划人、创作者与写作者,毕业于中央美术学院。从2016年至今,他已策划60余场机构展览与独立项目,梳理了众多不同代际和类型的艺术实践,其跨度从无名画会中的个案到新世代的潮流。他的近期研究兴趣集中在艺术社会学与神话学。在常规策划工作之外,他是一位拓展策展语法边界的冒险者,并建立出一种新范型。

清影艺术空间于2008年由徐益英女士在中国杭州成立,2014年在纽约布鲁克林开设了工作站,2019年在纽约下东区开设了新的画廊空间。

清影是一个与艺术家共同成长的艺术空间,是艺术与日常的践行者。

Inna Art Space was founded in Hangzhou, China in 2008 by Inna Xu. In 2014, the art space opened an office in Brooklyn, New York. In 2019, the story of Inna Art Space opened a new gallery space on the Lower East Side.

Inna Art Space grows with its artists and strives to practice art in daily life.

New York

371 Madison Street #303

Hangzhou

Liuhe Road No.139, Building 12

innart.org

info@innart.org

instagram: @innaartspace

分享

分享