螺旋 | 装载了中国与德国两套系统的创作者

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

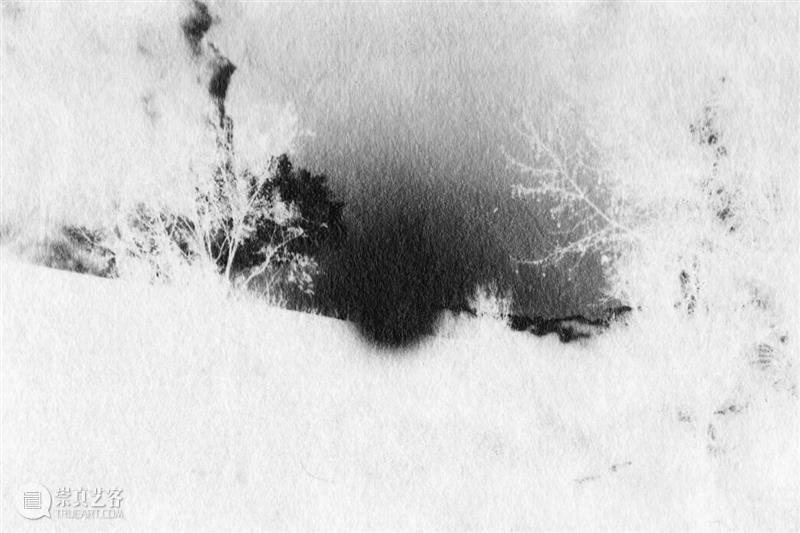

在余少龑身上,装载了两套创作系统,中国与德国在不同的哲学思考的关照下的表达方式和语言,他都有过系统的学习和了解。余少龑有着国画书法专业的背景,湖北美院的本科毕业后,他前往德国,在杜塞尔多夫和柏林陆续学习、生活了八年,这中间他取得了摄影专业的硕士学位。 自身的文化传统、更大的国际视野和不同的艺术框架等多元力量拉扯出的张力,让余少龑对 自我的认知变得清晰起来。对他而言,要找到一种在当代艺术视角下,能延续性地表达自身文化的媒介及语言,成了其创作的急迫。正如他曾写的书法般,能站在抽象与具象之间,将形而上与形而下相结合,让本体与现象并存的媒介。顶着现实光环的摄影,作为一种即自由又具时代性的语言,成了余少龑的创作选择。 于是,当这位将中国传统美学内化后的创作者,身处德国的社会环境时,便开始以摄影为媒介来凝视周遭的风景,为我们呈现出一个现实与想象并存的德国自然景观。2021年9月19日至10月10日,余少龑个展《穿越时空的迷雾》于成都“木格堂艺术空间”展出。策展人傅尔得(傅)与艺术家余少龑(余)借此进行了访谈: 傅尔得:德国的艺术学院和你在湖北美院时的教学方式和理念等,对你的创作产生了哪些不同的影响?余少龑:我在国内学的是传统艺术国画和书法,所以临摹和创作都是走的学院派路线。到了德国之后读的是摄影,他们采取的是项目制教学,本科期间我学会了要系统性地完成拍摄的项目,并且有机会和同学们一起展览,研究生阶段他们比较注重摄影理论的学习,这些都使我个人的艺术风格逐渐成熟起来。傅:杜塞尔多夫这座德国的艺术之都,对世界的当代摄影来说,那是一座非常重要的城市,生活在那里的经历如何?对你的艺术创作观念曾产生过哪些冲击?余:我2012年刚去德国的时候是去的杜塞尔多夫,我在那里居住和学习德语,并且认识和了解了德国。我办了张美术馆的年卡,经常去看展览,非常受益。期间看过比如Andreas Gursky,Wolfgang Tillmans的个展,还有我的偶像Gerhard Richter和一些当代、现代艺术大师们的展览等等。第一次亲眼见到原作之后才感受到原来大师们的展览有着这样强大的力量。他们的作品都经过了几十年的沉淀,在艺术史上拥有很高的地位。美术馆的策展也做得很棒,不同的空间和各种材料的运用也能体现展览的专业和细致。我后来在创作的时候,也开始考虑到作品最后要如何在展厅呈现,才能有更好的效果。还有,德国人 “将一切都做到完美”的严谨认真的态度,即使是在做艺术的过程中,这也可以用来借鉴。后来,我考上了柏林的学校,便离开了杜塞。但是,如有好的展览我还是会回去看,因为那里是“艺术家的天堂”,也是我在德国的“家乡”。傅:你在柏林生活了几年?柏林让你觉得不得不说的方面有哪些?余:从2013到2020年,我在柏林学习和生活了6年半。柏林是欧洲的“艺术之都”,也是艺术家们的“乐园”,和杜塞尔多夫不一样的是,柏林有着更多不同级别的美术馆、画廊和来自世界各国各地的艺术家,可以说英语。作为首都,柏林是德国的大城市,什么都有。但是,柏林比较有名的特点是“穷,且性感”,对于我们外国人来说,居住起来比较容易适应。余:柏林每个周末都有很多各式各样的文艺活动,看展览和生活都比较方便。我是拍自然风景的,也会去看一些关于历史的、政治的、人类学等等的绘画、装置和影像展览。比如,有的当代艺术作品,其主题也是关于自然风景的,但作者可能是从文化、地理或者是环境保护的角度去切入思考。我开阔了眼界,并且得到了很多珍贵的体验,也在日后不断丰富了我的创作。傅:这次在木格堂展览的黑白影像系列,是你的一个长期创作项目,也是你之前在厦门三影堂艺术中心个展的作品的延续。这个项目总体的创作初衷是什么?这次在木格堂的展览将会 与上次在三影堂艺术中心的个展有什么主要的不同? 余:我一直想要描绘出面对自我时的内心独白,及其光影变幻之间存在的触动与联系。手法上,我想要结合中国传统美学,用意象来表达意境,与大自然情景交融。我想以这样的方式将静谧的⻛景、悲伤的情愫,以及对于时光流逝的感叹进行展现。因此,从2016年开始,我就开始了“Bright Days” washi film(和纸胶卷)系列的长期项目,今年是第五年了。起初是2016年我意外地买到了washi film这个特殊的手工胶卷,洗出来后发现这呈现在宣纸上的黑白影像竟然是那样符合我的传统审美,于是我经过大量的实验和研究,创造出了我自己独特的艺术语言和表现手法,之后随着我对于自然风景拍摄的不断深入探索,系统地完成了“德国浪漫主义风景”的三个系列。(2016-2017 “decayed”,2018“宇宙universe”,2019“念 / Sehnsucht”)这次展览也是由这三个系列里的部分作品精选而成。2019年我去了德国中部的罗腾堡,最南部的黑森林和楚格峰,还有最北部的吕根岛和叙尔特岛,完成了“环游德国自然风景之旅”的拍摄,做了第四个系列“岛歌 Song of Island, 2020”。回国后从去年到今年我开始拍摄新的第五个washi film系列,不过现在还没有拍完。这次在木格堂的个展,与上次在三影堂的个展,在布展设计上有明显的不同。上次的作品是同样尺寸的照片,按照从光影渐入到森林的节奏依次悬挂于墙上,形成了一个“环游自然” 的观看方式。而这次木格堂的一楼有三个展厅,第三展厅我用了以我的作品而制作出的“墙布”和“纱帘”,将整个展厅“包裹”,形成了一个沉浸式的密闭空间,从而达到“人在画中游”的体验效果。傅:就作品创作的处理手法而言,与你曾经在湖北美院国画系书法专业的积累有什么联系吗?而德国的学习、生活又在哪些方面影响了你对这一项目的创作? 余:我的作品和传统艺术是有很强的关联的,比如“构图”,“留白”等等会参考国画,摄影作品的画面上也是有“虚实关系”的。还有一些对于大自然中“意象”的描述,“云”、 “水”、“日月星辰”、“江河湖海”,“花草树木”等等,有时候我会拍得比较抽象,比较写意,也都是结合了一些我国的传统哲学思想,来做出我对于这个世界的主观感受的回应和表达。当然,在书法里面,日本书法家井上有一的“少字数派”和西方的抽象表现主义绘画等等,也深深地影响了我的创作。去到德国之后,我看了很多很棒的展览,开始喜欢上了当代艺术,起初也学着拍了一些很主流的作品。后来,自从开始了washi film项目后,便全身心地投入其中。拍出来的照片和德国的同学们一起展览,我发现也并没有什么违和感,反而他们可以从“黑白自然风景”和 “画意摄影”的角度来理解我的作品。我醒悟到了我的审美来自我曾经对于中国传统艺术的学习,而西方的摄影史提供了我在视觉和理论上的另一种审美,我找到了一种平衡点。那是一种在精神上的“契合”,一种对于“人”与“自然”在“时间”和“空间”上的对话和关联。在快毕业的时候,我的教授给我的建议是:继续做一名“艺术家”,而不是“摄影师”。他知道我擅长书法,也在德国学会了一些西方的当代艺术语言,他希望我不仅仅只是局限在拍胶卷照片,而是创作出更成熟而新颖的艺术风格。这也影响了接下来我对于新的系列的创作方式的思考。傅:你一般怎么开始一个新的项目?这个过程中你需要做哪些的准备? 余:我会先想一个主题,形成一个概念,准备一下拍摄计划,德国学校是要求写Proposal(提案)的。首先,我会去随意地拍摄一些样张,没有太多拘束地拍几个系列, 然后再选择一个最合适的方向。接着,我会去看很多相关主题的,和我的创作内容完全不相关的展览,也看看别人的摄影集,这过程中我会接收新的想法和灵感。再就是埋头实验了,我会有一些手稿,做一些只有我自己才能看懂的潦草的标注之类,以此修改和完善。最终,等我确定了大部分的框架,以及有了几张满意的范例照片之后,我就开始正式进行接下来的内容和按照计划拍摄了。 傅:在德国生活了近十年,这对你人生产生了哪些影响? 余:可以说是一定程度地改变了我的人生吧。原本我只是想来学点新的东西,可是到了德国读书和生活了之后,我决定了,这辈子我还是想当一名自由艺术家,追求无止尽的艺术和哲学。傅:你是去年在疫情期间搬回国内的,生活在上海跟在柏林有什么不一样?上海这座城市又激发了你哪些创作的想法? 余:我是疫情之前在年初回的宜昌,后来因为封城和一些不确定的因素,在家里待了七个月,之后回武汉住了三个月,然后在去年十二月正式搬到了上海。前几年的暑假我都来了上海,参加艺术书展顺便看看展览,认识了一些志同道合的艺术家和艺术从业人员。我在柏林住习惯了,感觉那里很像武汉,每天都差不多一样。2019年读完研究生毕业之后,我决定回国发展。德国艺术市场比较成熟和饱和,而国内仍在飞速发展,像上海这样的大城市,就有很多优秀的艺术家汇聚于此,还有很多很有创意的年轻人,我希望在国内的语境之下,用我的国际经验去做一些具有挑战的事。傅:你已经将自己的不同作品做成了约20本摄影书,说说让你非要将作品做成书的理由?在做书方面,你有哪些方面一定要考虑进去的地方?余:起初,是因为我自己很喜欢看摄影书。我们学校有很多设计课程,我也因此学会了 设计摄影书。但是,给我启发最大的,是2017年我参加了维也纳摄影书展,见到了全欧洲最棒的摄影出版社和画廊。加上我去看了卡塞尔摄影书展和阿尔勒摄影节,但感觉其中很少有中国摄影师的身影。当时,我给了自己一个目标,就是用五年的时间,做十本书,然后将来自己去那些地方摆一桌。疫情期间,我在家把以前拍摄的各种系列作品进行了整理和归纳,陆陆续续编辑出来几本新书。终于,在参加2020年的上海艺术书展时,我真的做到了。于是,我以“余少龑艺术工作室”的名义,参加了很多艺术书展和艺术节等活动。所以,直到现在,我每年除了washi film固定拍摄一个系列并且做成书以外,其他一些日常拍摄的系列,我都会做成不同形式的书或者摄影集来展示。我认为,“摄影书”其实就是摄影师的“作品集”,是mini的“摄影个展”,如果该摄影师能够完整而系统地编辑一套作品,并且很好地呈现出来,那么他一定很有能力。而我坚持做自己的摄影书,是为了编写我“个 人的艺术史”,做一些整理和文献,记录我自己阶段性的改变。总体上说,在做书方面,我觉得一定要考虑进去的地方有三点:一是主题要鲜明,突出想要表达的内容;二是纸张的材质,要找到合适照片风格的触感;三是排版和装帧,这就跟策展一样,会很大程度地影响读者的观看方式。傅:你的个人工作室常常参加国内外的各大艺术书展,对于书展你有哪些看法?最近欣赏哪些好的摄影书? 余:现在全国各地一二线城市都开始举办艺术书展,但是专业的不多,因为国情不同,我们这里大部分全是周边产品,很热闹,但是认真做书、安静看书的人也越来越少,很可惜。在国外的艺术书展,大多都是专业的机构来参展,而且,有的艺术家本人也会在现场,自己摆摊卖自己做的书。我想,“分享与交流艺术”才是单纯的艺术书展所举办的初衷。我上周买了两本摄影书,一本是Ron Jude的《12HZ》,很喜欢。还有一本是 《Photographers Sketchbooks》,一本收录了很多摄影大师手稿的书,也很棒,我用来参考一下,希望今年年底能做一本收录我手稿原作的书。傅:可有艺术家曾给过你不可撼动的影响?而你又偏爱哪些艺术家,为什么?余:在书法上,井上有一对我的影响比较深。本科时的毕业创作,我写了一个两米四的 “觉”字。但我希望自己能在传统艺术的瓶颈上有所革命性的突破,于是放下了毛笔,去德国读书。在绘画上,Gerhard Richter用木板一遍又一遍地刮抹和覆盖的创作,给了我很大的震撼,还有他所探讨的关于“图像的真实性”的观点,等等。在摄影方面,杉本博司的 “海景”给了我很多思考,还有他对于“时间”这个“永恒”的主题的讨论,也使我受益良多。希望有一天,我也能成为像以上三位这样的大师。我崇拜他们,也说明我从他们身上看到了让我触动的地方,而这些“共鸣”,也或多或少地体现在了我的作品和思考里面。1989年生,湖北宜昌人,艺术家、摄影师、书法家、诗人,现居上海。作品以独特的语言及表现方式,长期致力于中国传统文化的研究与西方当代艺术的创新与结合。2011年毕业于湖北美术学院国画系首届书法专业,2012到2020年间,留学并旅居德国的杜塞尔多夫和柏林。2019年毕业于德国柏林University of Applied Sciences Europe摄影专业研究生MA Photography。2021年于上海成立“余少龑艺术工作室”。 2019年6月,个展《独白 A Monologue》于厦门“三影堂厦门摄影艺术中心”展出。2021年9月,个展《穿越时空的迷雾》于成都“木格堂艺术空间”展出。专栏作家、策展人,华中科技大学新闻与信息传播学院硕士。近年工作、生活于上海,频繁往返于伦敦、纽约等国际文化交汇之都。多年来⼀直深耕国内外影像领域的专栏与专题书写,已出版专著:《⼀个人的文艺复兴》(2016年)、《肌理之下》(2018年)、《对话:21位重塑当代摄影的艺术家》(2021年)、《在场:亲历11个重要美术馆摄影展》(2021年)。曾两度获得大理国际影会的年度最高策展人奖(2015、2019年)。 开放时间

2021年09月25日-10月13日

周三-周日

13:00—18:00PM

开放时间

2021年09月19日-10月10日

周三-周日

13:00—18:00PM

·疫情防护期间请扫描场所码头观展,入馆观众请自行佩戴口罩,出示健康码。·本次展览中有易碎品,如带上小孩,请监护人一定照顾好孩子。·空间内有猫咪常驻,请宠物过敏者提前告知并做好保护措施。由艺术家木格创办于2015年,是一个复合型艺术实践空间,具有艺术创作,青年艺术家孵化、艺术项目策划和组织、艺术家书出版及收藏功能,致力于呈现当代文化表达的多样化艺术项目。2012年成立木格工作室,2015年成立木格堂艺术教育(MIA),2018年建立画廊展览空间,2020年发起螺旋艺术家展览支持计划。Email⎥mugetang@foxmail.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享