OCT-LOFT“一人一世界”第21季讲座回顾①|李杰:给孩子赋能,是一种对未来的“投资”

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

主讲人:李杰

对谈人:唐烨

讲稿编辑:劳秀汶

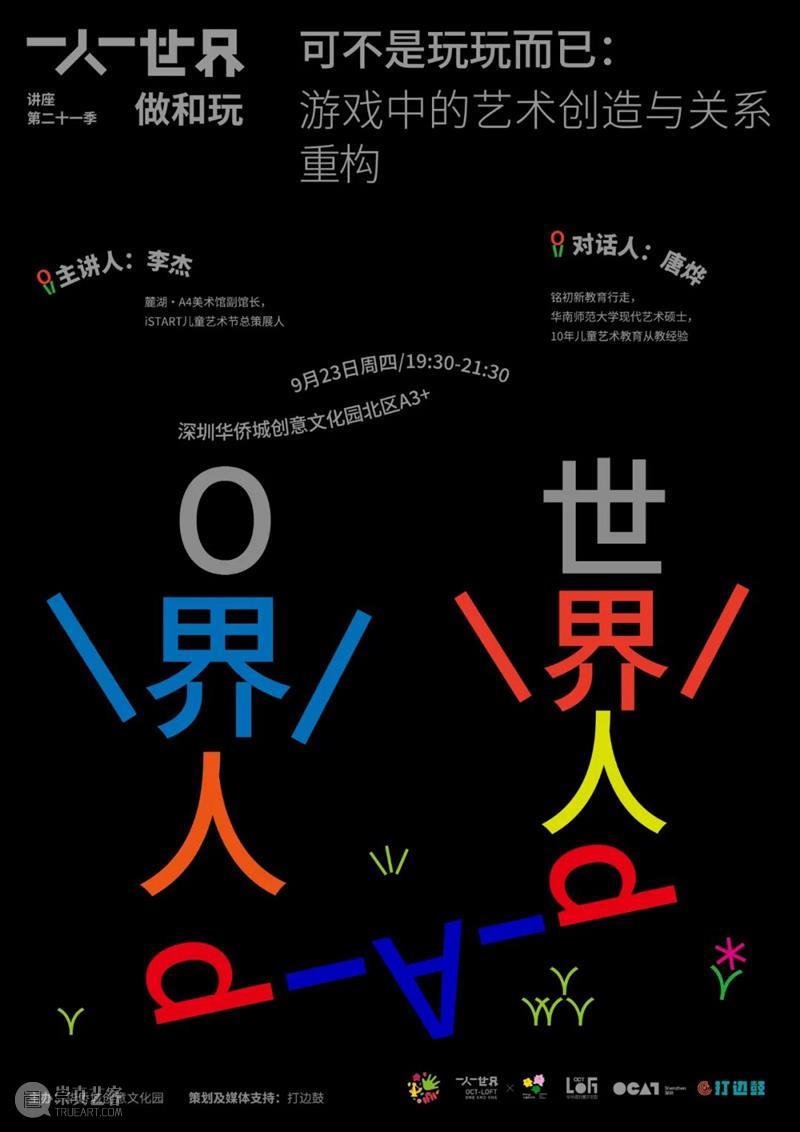

9月23日晚上,由华侨城创意文化园主办、打边鼓策划的OCT-LOFT“一人一世界”第21季讲座——做和玩的首场活动,在深圳华侨城创意文化园举行。

第一场活动的主题为“可不是玩玩而已:游戏中的艺术创造与关系重构”,主讲人是成都麓湖·A4美术馆副馆长、iSTART儿童艺术节总策展人李杰,对谈人是有着10年儿童艺术教育从教经验、铭初新教育行走唐烨。

李杰从美术馆的视角切入儿童艺术教育,在多年的儿童艺术项目实践中,他总结出一套工作方法,即以儿童为核心,以艺术赋能的方式,激发教育生态的改变。

讲座现场,不论是观众频频举手提问,还是活动结束后,观众迟迟不肯散去、围绕主讲人热切交流,我们都能发现,面对具体的儿童,面对具体的教学实践、家庭生活,当下家长及老师对艺术教育有着诸多焦虑与困惑。这些困惑无疑都是鲜活而迫切的。

讲座结束后,观众一拥而上,与主讲人积极交流©华侨城创意文化园

作为回应,在演讲与互动当中,李杰探讨了目前艺术教育困境、代际关系等切实问题。他亦从日常生活经验出发,分享了他在两个孩子面前,如何做一个享受失败的爸爸。

讲座及对谈回放录像已于深圳华侨城创意文化园B站主页上线,欢迎点击【阅读原文】收看。以下为讲座及对谈实录,由打边鼓编辑整理,有删节,按照惯例,发表前经主讲人审校。

我认为今天艺术教育的困境主要有三个层面。第一个困境是关于个体的:成人在开发孩子能力的时候,尤其强调逻辑、推理思维和知识积淀,但过早压制了儿童的整体性思维。比如孩子爱问哲学问题:“我为什么会来到这个世界上”,家长听了就郁闷,因为回答不出来。孩子不在意细碎的知识,他们看到的是一个更整体的角度,维度跟成人不一样。这种整体性视角是他们创造性思维活跃的表现,属于孩子成长早期需要保护的核心部分。第二个困境来自社会层面。早期教育中,成人把儿童的艺术教育变成孩子的某项素质特长、能力认证或教育产品的研发。例如各地的艺术评级、艺术人才选拔赛,帮助孩子美化“简历”,方便择校。可怕的一点在于,这些事背后的弯弯绕绕孩子都是看在眼里的,他会发现,本来自然而然的对于创造的热爱变成了一种谈资、一种让他背负的压力。第三个困境是学校的艺术教育比较单一。最近很多老师都在讨论steam、如何赋能不同学科、美国的教育怎么做。但其实在美国的steam或K12教育里,没有具体教程,而是讲大原则,具体的教程来自于一线老师对具体学生群体的调研和实践。我们不能拿出一个不知具体对象背景的案例,而去谈这种教育形式的正确性,快速挪移很多教育理念和案例,把它们变成教案。甚至前一个星期,课程老师还做着背调,下一个星期就在课上应用,这是非常可怕的。因为这么做,只是一个不断传递信息和形式的传话筒,并没有太多沉淀。由此,很多艺术教育项目不是从自身的土壤中长出来,就会出现形式化、表面化的现象。所以近年来,艺术教育在某种情况下,成为了一种过度技能化或过度拼贴化的教育方式。“双减”政策以前,我国艺术教育很早就退场了——到了初中、甚至小学五六年级的时候,很多艺术课堂已经变成其他课抢占的阵地。而且一些艺术院校已经把所谓的素描提前到小学阶段,这是本末倒置。素描、白描、线描等都是很好地发展孩子观察世界能力的方式,但当我们把它变成某种考试标准的时候,就会完全曲解审美教育的意义。而近年所谓的加大审美修养的艺术鉴赏知识学习,也是流于课程表面,忽视了与创造实践结合的重要性。

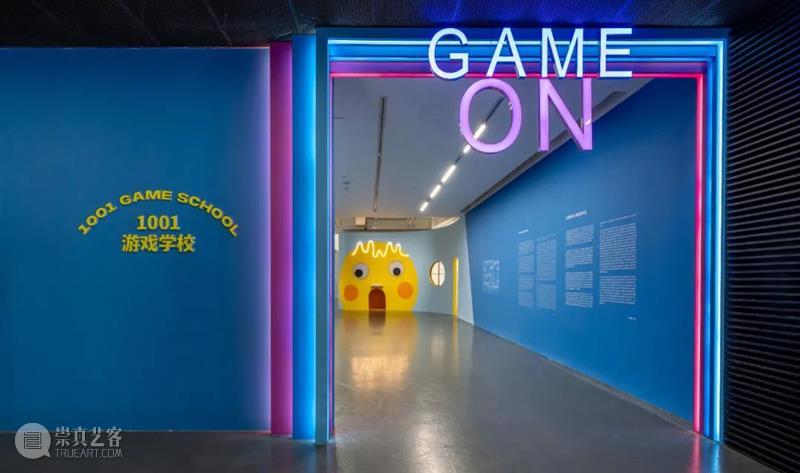

在10年前,我们做儿童展览的挫折很多,主要面对的,不是儿童的不理解。儿童其实不“挑食”,他们在不断分科的学习中其实没什么多元或综合的表达方式,比起枯燥地练习钢琴或参加美术考级比赛,在美术馆里不限形式地创作,他们肯定会觉得这种活动更好玩。面对儿童项目最大的不理解,一开始来自于当代艺术系统,不少同行会质疑我们美术馆的研究方向走偏了,认为搞不定艺术系统就去搞儿童,试图“降维打击”。但我不太在乎艺术系统怎么看,因为当代艺术有时候就是一个“纸老虎”。今天中国的当代艺术价值认证机制还不够成熟,经常艺术作品说不通,就找一个诠释话语,再不通,我们就说这套话语来自西方,是转译的问题,常常避重就轻,远离真问题。其次面临的是家长的不理解,他们特别想获得某种权威认证。家长问我最多的是:“李老师,你给推荐一个补习班呗,你好像很懂孩子,都在美术馆工作了,附近哪个美术老师最好?”我相信,最初很多艺术机构参与iSTART,也是奔着“镀金”来的,证明自己的合法性。我们很警惕这点,这跟美术馆过往认证物品是一个逻辑。判断艺术的价值的过程,非常主观,但需要时间的印证。而儿童的成长更需要时间,至少要拿出25年来判定。今天中国的创新教育,哪个能经得起25年的影响?当下家长要解决的,是要站在自己孩子终生发展的角度去看。家长已经陷在“比较”的系统里,觉得自己孩子的成长,就是通过竞争、升级来体现,所以小学生怎么进好的初中、好的高中,和大人怎么从科长到处长、再到局长的成长过程,是一样的逻辑。但我认为儿童所在的未来社会的选择和自身发展方式,会和今天截然不同。第三,是面对被困在学校内的管理者的不信任。他们最大的疑问在于,为什么不是官方的而是一个民营的美术馆找他们,有什么商业目的,质疑我们与他们合作的正当性。这很正常,因为今天中国社会共识中最通用的价值就是金钱。所以在摆明我们作为非营利美术馆来做社会共创的公益性项目之后,我们还需要花很长时间,建立广泛的社会信任。可能第一年和某个学校的老师互加微信,默默关注;第二年彼此见个面,我们到学校做公益讲座;第三年他们才愿意让我们到学校做工作坊,慢慢建立这些联系……当然我们算是运气挺好的了,目前我们已经和几百个公立、私立、小微学校建立了合作和共创项目。这些不理解,也从一次次美术馆的主动破冰、一次次信任的建立开始的。第七届iSTART儿童艺术节“1001游戏学校”主题展,“传球”展览现场,A4国际驻留艺术中心,成都,中国,2021©王文杰儿童艺术节对孩子有多种影响,有时甚至是不好的影响,但一定会打破某种既有的平衡,暴露出真问题,改变原来很多模式化的东西。我曾经见识过,有家长在美术馆展厅里,当着我的面把孩子痛打一顿,拉都拉不住。但几年过后,这个孩子和爸爸参与小策展人项目,感动了很多人,他的爸爸允许他在家里做很多事情。这个过程不一定是美术馆影响他们,而是他们开始通过美术馆接触更多人,了解到打孩子不一定能解决问题,相当于我们提供了更多解决的可能性、或是关系的参照。这是解除单一视角的方法。我们跟孩子的信任是双向的。比如几年前,孩子们提出想在美术馆建一个“国家”,他们自己创造了语言、宪法,历史与神话,还做了很多隐蔽性的连接共创工作。几年来他们甚至没有告诉父母、老师,而选择相信我们,因为他们认为美术馆可以接纳他们的狂想。美术馆赋能他们之后,他们招募到更多人加入他们的国籍,建立大使馆。原来我们封闭了这些言路,成人觉得这都是不靠谱的行为,是儿戏,没有价值。当一些孩子的狂想在大家的支持下生长,开出不一样的花时,我们有时又会不可思议地感叹这是“别人家的孩子”。做这么多年iSTART的项目,最受益的其实就是我们这样的人,我们收获了很多早已遗失的童年记忆,特别是相信了创造更宽广的价值。而对孩子而言,参与iSTART只是延长了其创想的时间。在这一过程中,我们看着孩子怎么成长过来,我每年都刷新对儿童的认知,iSTART打开了一扇窗,改变了我们对世界原来非常封闭的看法,获得很多能量。

第七届iSTART儿童艺术节“1001游戏学校”展览现场,麓湖·A4美术馆,成都,2021©方正我们当下面对儿童的经验非常匮乏,与其学习成人总结的经验,更需要发现和聆听儿童。很多成人要解决的是关于视差的问题。如果一味站在成人视角去看儿童,他做什么,成人都会觉得别扭、着急:这个孩子怎么那么笨呢?怎么就不能少走一点弯路?就像原始人的创作充满智趣,它一定比中国魏晋时期或者西方文艺复兴时期的创作显得低级吗?当我们站在孩子的角度给予支持时,会发现孩子不会单单凭借经验,而会用脚投票。有些家长喜欢带孩子去博物馆,当孩子看到“阴森恐怖”的博物馆,灯光昏暗,就会拉着爸爸妈妈跑。这时家长会非常严肃地说:“带你来博物馆,就是让你好好学习的,看一看标签上写了什么。”标签上的字却很小,灯光又暗,孩子看了半天有些字都不认识,会问:“妈妈,那个字念什么?”妈妈一看,自己也不认识,便非常恼怒地说:“就是要做好功课才来!”其实家长心里也虚,这是常有的情况。第七届iSTART儿童艺术节“噗噗”肢体学院 ,麓湖·A4美术馆,成都,2021©方正孩子关心的不是艺术的价值,而是能在艺术的创造和解放中获得快乐。我们往往认为,要把所谓的艺术价值传递给孩子,这不一定是他们需要的东西。在具体的艺术创作过程里,发现孩子的闪光点,并支持他们的需求,我们也会改变固有知识系统对成人自身的捆绑,这是双向交流的好处。原来老师特别需要某些体系化章程的内容,但以儿童为视角去工作,备课时就会迎刃而解。他可以很具体地根据不同班级、或不同社区之间的关系去构想课程。这一过程,老师最大的成长是开始重新学习、观察和总结,调动自己成为一个好的学习者,而不是变成教化者的角色。总想当长老,混成老资格,这些东西在今天的信息化社会里,会慢慢变得无效。就像现在常有一些老教授在台上讲课,台下学生在摸鱼。他们未必不认真学习,因为通过搜索引擎、很多的案头工作,已经清楚老师要讲什么,老师没有讲出观点和有价值的东西,他们认为可以不听。作为展览策展人,面对儿童时,我得出的经验和建议是,我们既不要扮演权威,但也不要失去自身的专业。策划儿童艺术节,大概分为两个阶段:前期尽可能多地邀请孩子们来共创,开诚布公地跟孩子探讨整个项目内容的诸多可能性;后期是共创项目的管理与落地,我们要在这一阶段找到孩子需要我们支持的角色。比如这一届iSTART中孩子们做自己的刊物“没玩没了”,其中所有的内容,排版和设计的创意,来自他们。但具体地要让孩子一个月内马上学会电子转化这些内容的技能,他们会不喜欢,觉得太痛苦了,所有在最后落地阶段只能是有限地参与执行,这个阶段孩子们仍然履行主编职责,但要学会管理时间,与设计师沟通。所以我们的工作就教他们怎么管理时间、帮他们邀约设计师。第七届iSTART儿童艺术节小策展工作坊孩子们正在针对自己团队的展览模型进行小组讨论©王文杰

第七届iSTART儿童艺术节游戏学校编辑部7岁小主编曾与之,在为观众介绍“没玩没了”创刊号的精彩内容©王文杰今天很多人去做儿童友好空间的设计方案,对于很多规划者、设计师而言,最可怕的一点在于,他们看到的不是具体的儿童,而是作为模糊群体的儿童数据。建筑师、规划师大概只知道社区里有多少儿童、年龄多大,很多情况下他们从来没有机会见到这些孩子,也不知道怎么跟他们聊天,获得更有价值的信息。我们成人站在儿童的视角去看待世界的经验其实很有限,往往是一种源自自我经验的投射。我们在不同的地方接触孩子群体,需要具体分析,这是专业性的体现。其中一定要有对话机制的产生和培育,才可能发现一些惊喜。这样的过程虽然慢、低效,但却是呈现城市温度的必要环节。真正做城市儿童友好的设计,不是要培养更多的“小规划师”,不该只是发布倡导,探讨形式,只是街区游走,然后到工作室埋头苦干,而是要让社区的孩子和家庭,也能成为社区乃至城市的创造主体而非服务对象。作为大人,其实我们也没有太多可以表达的空间,或是影响整个社会的结构、空间设计等权利。在孩子成长早期,我们便赋予他们更多的独立思想,让他们多元地看待世界的可能性,帮助他们应对未来诸多变化,是一种对未来社会的“投资”行为——为了缓解或避免未来社会巨大的社会割裂。成人不该变成一种灌输、打压的角色,不断对孩子的行为进行价值判断,高高在上。因为越是禁锢年轻一代固守自身利益的社会,永远会被年轻人颠覆,历史的潮流也是这样。我们应该创造一种协商的机制,寻求对话。成人没什么了不起的,我们不记得幼年时是怎么长大。如果将我们有限的共情能力,和儿童一起成长,我们仍有可能找到自己童年缺失的部分,也有可能让孩子找到他们未来的方向,这一过程建立在双方的智慧,以及积极的行动上。就像艺术系统里常说,不存在所谓的青年艺术家扶持计划,画廊其实从青年艺术家的项目里也获得很多,这是一种共同的成长。这种共同的成长,比我们所谓帮助孩子,或是给予他们什么,更为重要。

我对自己要求挺低的,尽量不做特别焦虑的父母就行了,这其实很难。曾经孩子还在幼儿园的时候,我很看不起那些焦虑的小学家长。现在我孩子上小学了,当开学第一天,手机上的“钉钉”软件弹出家长作业要求时,我内心很愤怒,老师怎么开始给家长布置家庭作业了?也许因为他不能给孩子布置作业。我孩子经常在家里把我“打败”,我要去做一个享受失败的爸爸。儿子会拿我的身体当沙包,女儿也学着哥哥,爬到我背上。他们最近特别喜欢把我弄成“三明治”,用两个沙发垫子,把我夹在中间,他们在那儿跳,当然是在保证安全的情况下。第二,我尽可能地让他们远离某种“比较”的视野。我们做青少年论坛时,小学的孩子最喜欢聊的话题是“别人家的孩子”。其中发现,不管是当别人家的孩子,还是被要求学习别人家孩子的孩子,他们都不开心。当第一名和永远希望追上第一名的老二们,都是很痛苦的。所以我想让孩子们当“特例”,尽量让他们接触更多的人,发现自己与他人的不同。在这个过程中,我会发现自己越来越看不懂我的孩子,他们的各种特性和能力,变得越来越多元化。当我试图走近他,他的这本“书”变得越来越厚,而我越发无知。看艺术也是这样,我试图理解艺术,越想说明白艺术,但越是说不清楚。很多人都问我:“说了这么多,你孩子是在哪儿学习艺术?是不是老参加iSTART项目?”我比较随缘,会问我的孩子:“你想不想参加?”他说不想。因为他有时觉得爸爸被美术馆的事业给绑住了。有一天,我在加班的时候,他说:“爸爸,我想跟你说一句话。我觉得你们大人都好孤独,除了工作,什么都没有。”当时我真的无地自容,找不到任何话能去反驳他。我本来还想说“爸爸容易吗?我都是为了这个家”,后来发现,面对生活,自己好像一无所知。孩子其实能洞察一切,但也知道,他不可能一辈子都这样。我认为童年是非常宝贵的,如果一个人在童年都无法用一种更自在、更多元的角度做选择,在人生没有选择的时候,就更没有力量去选择了。在iSTART小策展人工作坊上,麓湖小学一年级的孩子们正在分组阐述自己设计理念与模型,2018©王东桦做老师久了会有经验:一般来说,特别厉害和特别差的学生,都不用太担心,因为这些孩子会被老师格外“照顾”。但中间的大多数,他们未来最不可知,反而会出很多有意思的人才。因为基数大,可能性大,虽然不受关注,但有更多的自由发展空间。处于中游的孩子,是最有提升空间的。我爸妈对我的要求是——中等就是最好的,因为中等永远有上升空间,我觉得这是我们家教育最成功的一点。但今天的家长很少有这种觉悟,不是每个孩子都有相同的发展轨迹。我有过混级上课的童年经历,小时候因为喜欢画画,莫名其妙参与了艺术项目,被老师看上,结果被丢在小学五六年级的创作班。那时我只有4岁,长达四五年的时间在摸鱼。老师一直拿我没办法,只要一天不让老师崩溃,已经很感恩了。所以我特别自在,没有压力,可以默默地画自己喜欢的东西。现在回想,我很多稀奇古怪的创想,就发生在那些“走神”的时间里。但现在我们对于孩子的走神,特别不能容忍。我儿子的老师常跟我说,他喜欢走神,注意力不集中。我想走神不算什么缺点,只是他暂时进入了另外一个世界而已,还没回来,等他回来,说不定能给我们带来一些有意义的信息。我会观察儿子在什么状态下注意力集中,发现当他在没有压力的环境里,比如在家做东西,就会特别专注,而对于缺少安全感的环境,他可能不那么容易集中。我们不会因为家里有人搞艺术,就希望孩子去画画,要培养所谓的“定力”,得站在他的角度去想。这对老师来说,要有很强的敏锐性。一个班三十个孩子甚至更多,刚开始几次课,可以通过一些游戏、课程设置,尽可能地多了解孩子。越是知道这些孩子真正的需求和发展的可能性,才能真正跟家长达成信任。当下很多老师都是速成的,需要通过一些理念进行包装,快速给自己设定要求,比如孩子的视觉发展要到哪一步,小手指的运动不够怎么办,要不要报个乐高班等。大家对英国贵族教育、美国中产阶级教育的向往,也带有一种想象。老师们要溯源这种想象,找到自己和在地学生群体、家庭之间的联系,才能真正开始去认识儿童,进入他们,不然很累,一直追着潮流跑。这些潮流中的欲望都是教育产业化所造成的焦虑,大家一定要慢慢地冷静下来。今天的医美行业不就是这样吗?

关于OCT-LOFT“一人一世界”讲座

第21季——做和玩

在屏幕时代,动手,嬉戏,玩耍,都具有别样的意义。尤其是在儿童教育中,如何做,为何做,以及如何去审视“做和玩”,如何去探索和开发“做和玩”的潜能,都成为有必要去面对和深究的议题。尤其在教育的语境下,这种“无用之用”,是否能够开掘和创造出新的可能性,以及在当下现实之下,是否能够开辟出一条具有启发性的育人路径,都是家长和社会都非常关心的现实且紧迫的问题。

第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称“第十七届深圳文博会”)期间,华侨城创意文化园联手打边鼓,于2021年9月23日—26日在OCT-LOFT“一人一世界”讲座的平台上连续推出四场讲座,本季讲座活动与2021 Bàng!儿童艺术节特别联动,也是OCT-LOFT“一人一世界”讲座品牌自2019年因疫情暂停以来的首次回归及发声,计划针对当前儿童教育,尤其是儿童艺术教育过程中的焦点问题展开讨论。我们希望为关注儿童教育领域提供一些饱满而有启示性的实践个案,并针对当前的教育现象与问题作出一些坚定而有力的回应。

Bàng!儿童艺术节(Bàng! Children's Arts Festival),以儿童友好(Be-Friendly)、多元艺术(Artistic)、释放天性(Neutral)和健康成长(Growing)为活动理念,旨在通过趣味性强的艺术启蒙和丰富精彩的活动体验,激活并提升孩子们对美的观察力、感知力和创造力,让孩子们在这里相遇相识,释放天性,健康成长,同时促进人、社群、城市以及环境的友好与人文关怀,为深圳建设“儿童友好型城市”注入新活力。2021年首届Bàng!儿童艺术节(2021 Bàng! Children's Arts Festival)由深圳欢乐海岸、深圳华侨城创意文化园(OCT-LOFT)、OCAT深圳馆三方联合主办,以“你真棒”为主题口号,通过在不同场域设置各具特色、互动性强且参与度高的儿童美育相关活动板块,鼓励对话的展开,为大小朋友提供一个互相陪伴、共同成长的平台。

OCT-LOFT“一人一世界”讲座自2012年创办,至今已成功举办20季超过80场次,每一场讲座以特邀一位嘉宾主讲的方式来分享和展现他/她的创意“一世界”。致力于提供一个开放的创意交流平台,推动创意行业的互动和成长。华侨城创意文化园(OCT-LOFT)位于深圳华侨城原东部工业区内,园区占地面积15万平方米,建筑面积近20万平方米,分南北两区。园区于2004年正式启动改造,2006年正式挂牌,2011年实现了南、北区整体开园,目前园区入驻机构达300余家。园区秉承“创意设计、当代艺术、先锋音乐”三大主要文化特色,定期举办各类型文化艺术活动,打造了包括OCT-LOFT公共艺术展、T街创意市集、OCT-LOFT国际爵士音乐节、OCT-LOFT创意节等知名活动品牌。作为南中国最具特色的创意文化园,园区致力于构建创新发展的产业体系,打造以文化和创意产业为核心的”文化+艺术“、”文化+科技“、“文化+旅游”跨界融合发展的国际化生态圈。

OCAT深圳馆是OCAT成立最早的机构,也是馆群中的总馆。其前身为OCT当代艺术中心,长期致力于国内和国际当代艺术和理论的实践和研究。从2005年开创至今,OCAT深圳馆一直围绕着艺术的创作和思考而展开其策展、研究和收藏工作。打边鼓是打边炉的儿童版,2019年创立于深圳,秉持“为了儿童的艺术”的编辑方针,致力于成为粤港澳大湾区领先的艺术教育媒体平台。

推荐阅读

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享