“残酷温情”《枕头人》| “让人走出黑夜的,是内心温暖的那一点光”

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

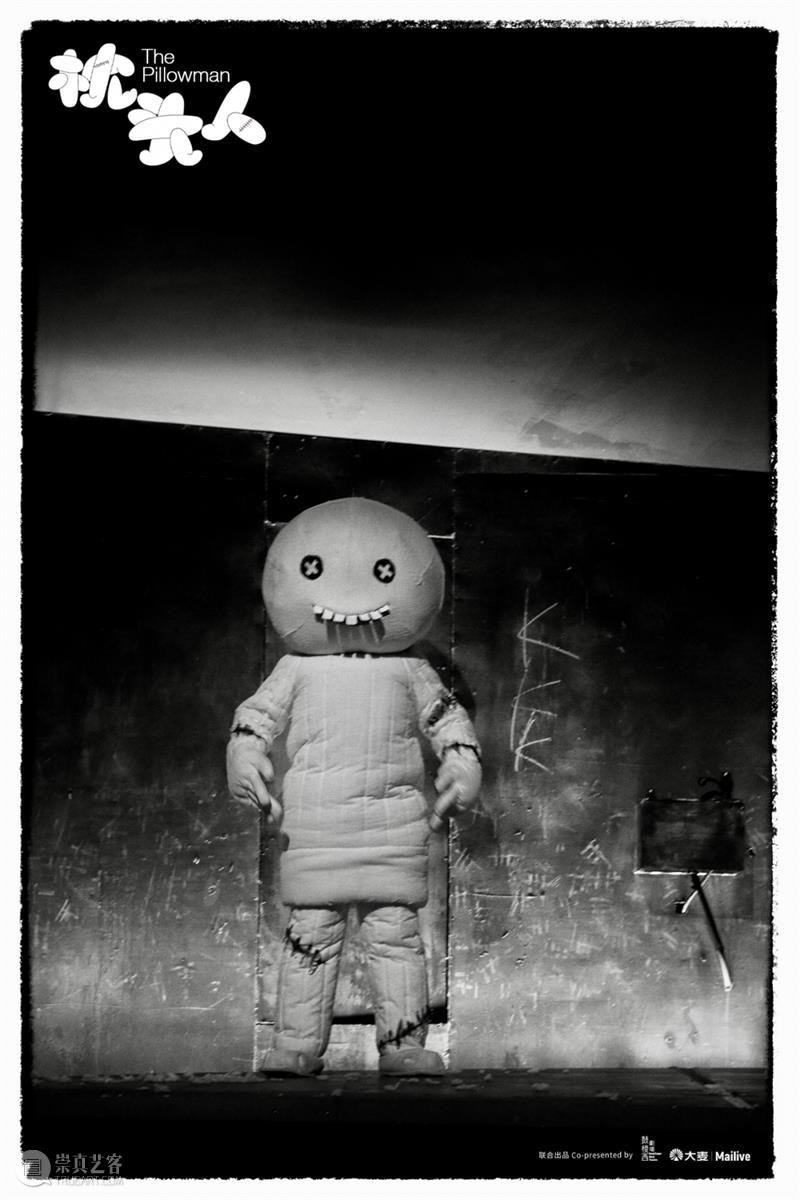

“我对《枕头人》的感觉,就像一个黑的盒子里面,一只火柴划着了,你看到了那一点点微弱但温暖的光。虽然你知道它可能会熄灭,但是就那一下,足矣。”

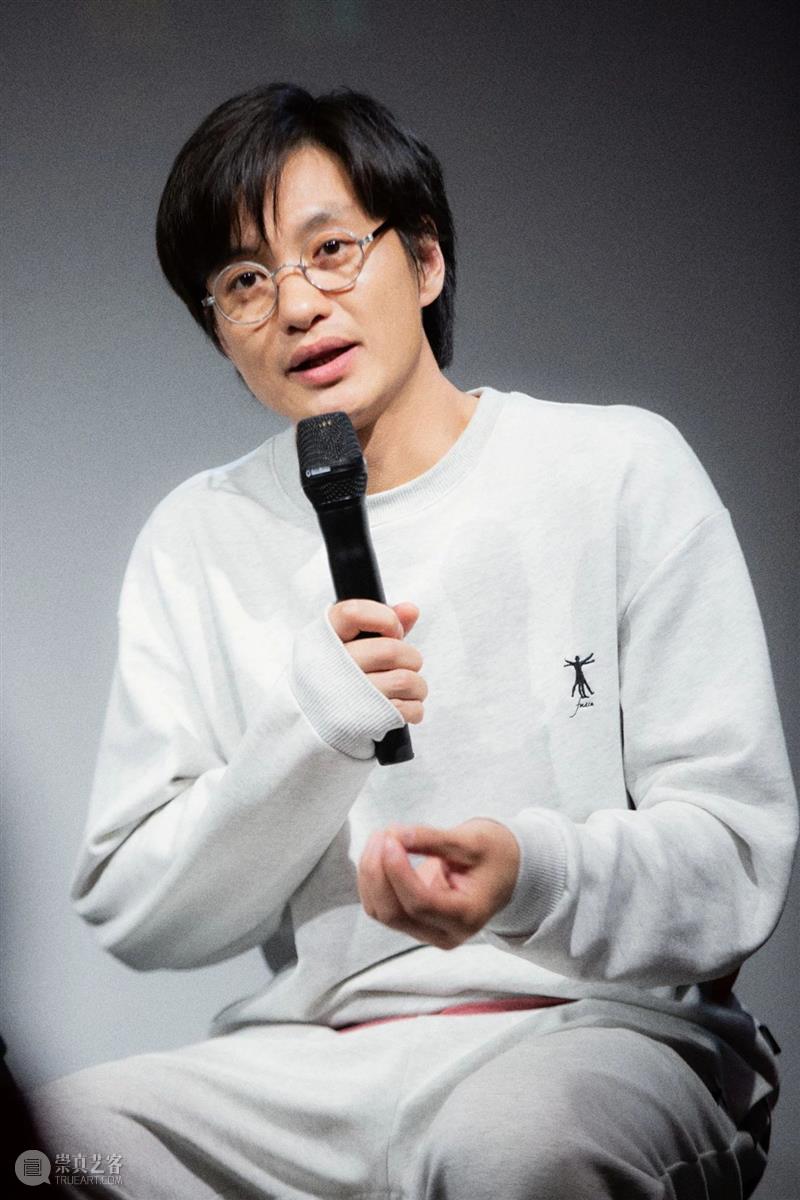

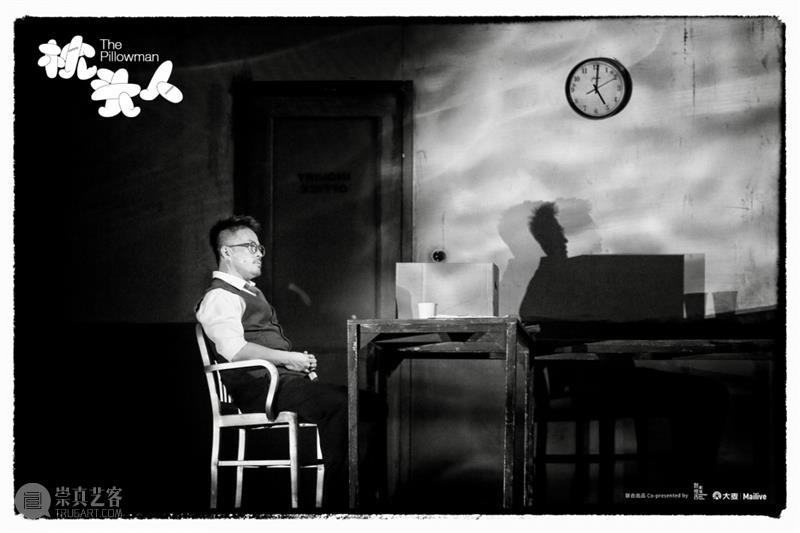

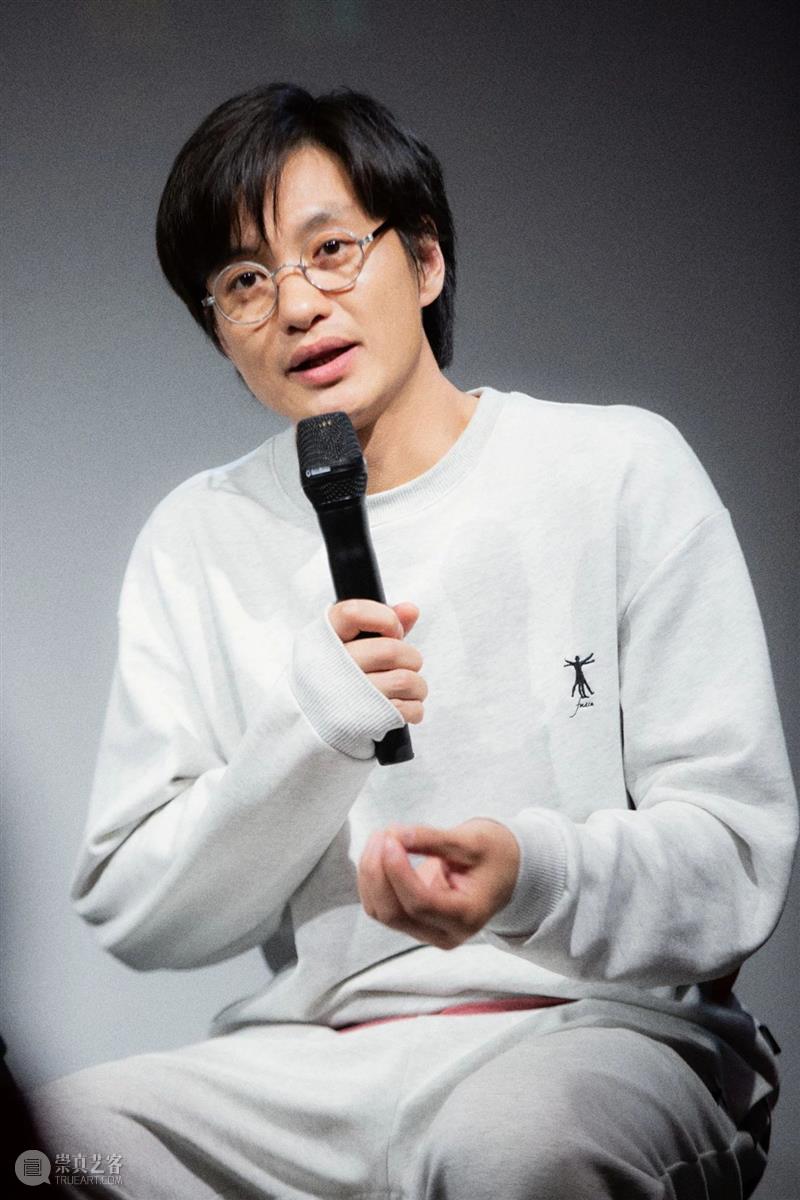

《枕头人》导演 周可

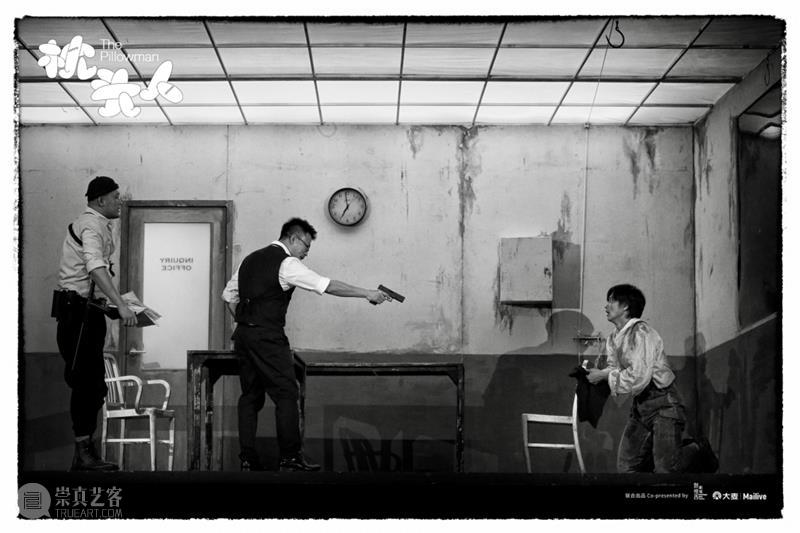

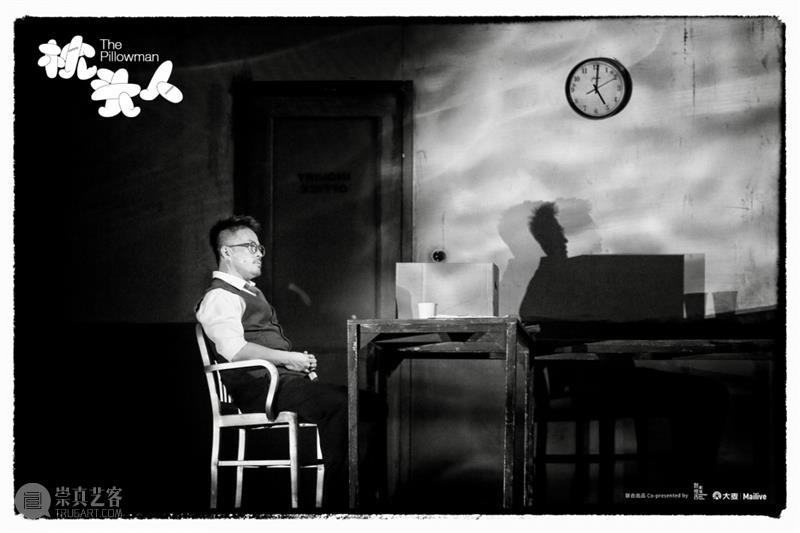

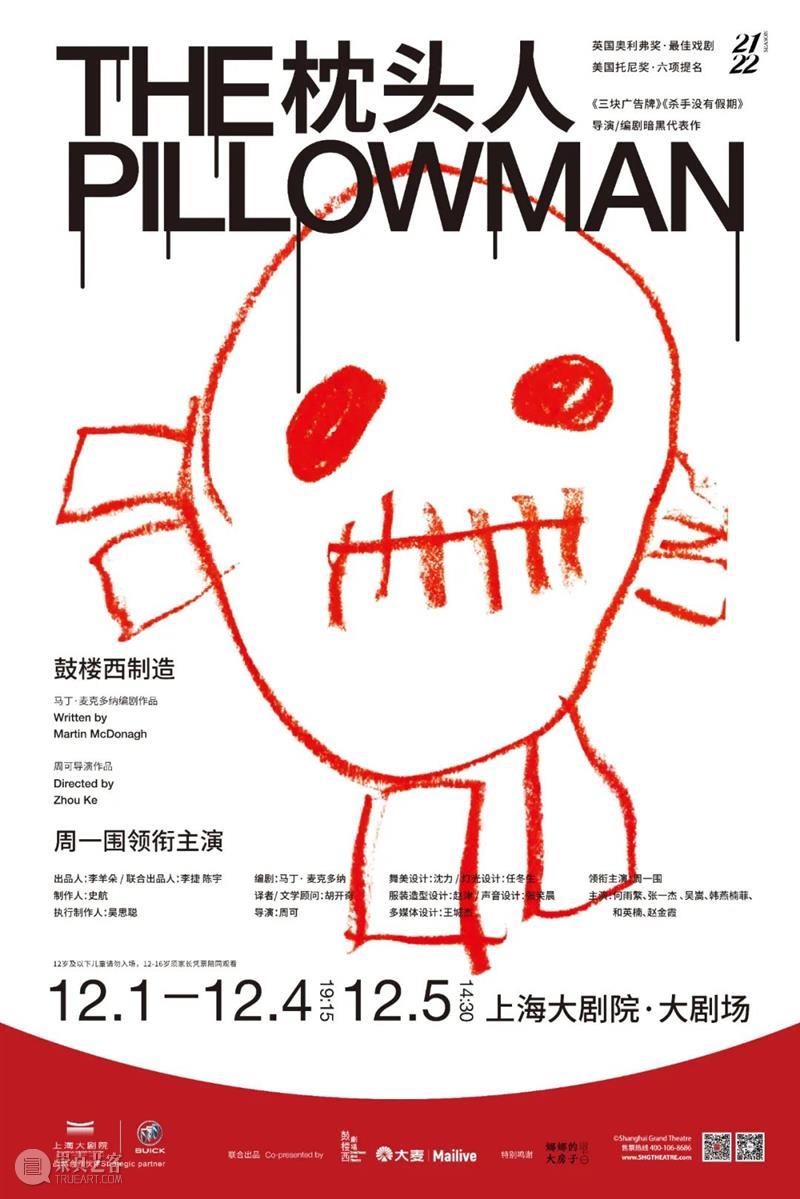

曾创作奥斯卡获奖影片《三块广告牌》的“鬼才编剧”马丁·麦克多纳的口碑佳作《枕头人》,曾获奥利弗最佳戏剧奖、托尼奖六项提名。中文版《枕头人》2014年作为北京鼓楼西剧场开幕大戏首演至今,常演不衰。12月,由周一围领衔主演的大剧场版《枕头人》,将首次来到上海大剧院。

走过7年时间,从小剧场走向大剧场,对于伴随这部作品一路走来的主创、演员和观众,马丁·麦克多纳“黑色”的故事,却能给人带来温暖和疗愈的力量。巡演排练期间,策划人史航对话《枕头人》导演周可、领衔主演周一围,探索马丁·麦克多纳的戏剧世界。

史航 日本有个作家叫夏目漱石,他有两句话说,明多之处暗亦多,欢浓之时愁亦重。有很多喜剧可能是明亮的灯光挡着的,讲欢乐,讲happy ending,但是明多之处暗亦多,这些东西由谁来呈现?由马丁·麦克多纳和他的这些中国搭档。既然说欢浓之时愁亦重,马丁的忧愁从哪里而来,这也很重要。

首先我想问一下周可老师,面对《枕头人》这7年里,面对马丁·麦克多纳的世界,你有什么样的感悟?《枕头人》从小剧场到大剧场,它哪些地方变了,哪些地方是没变的呢?

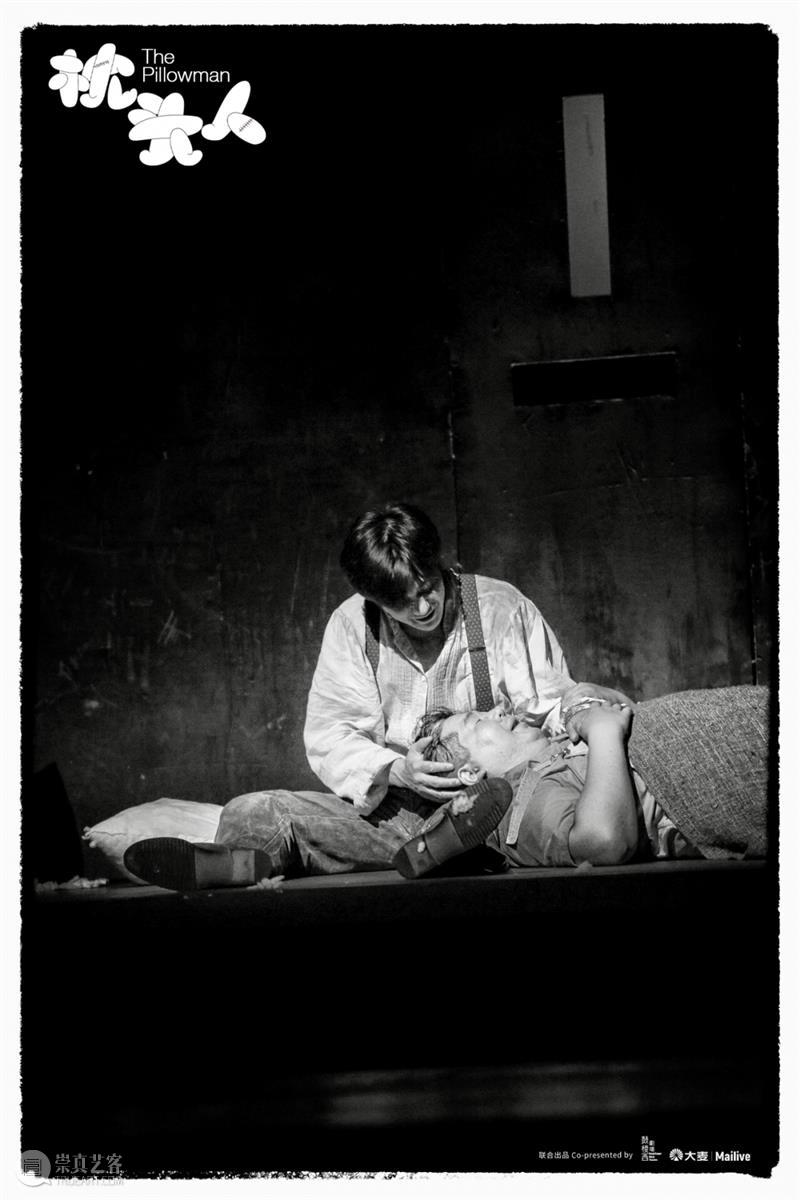

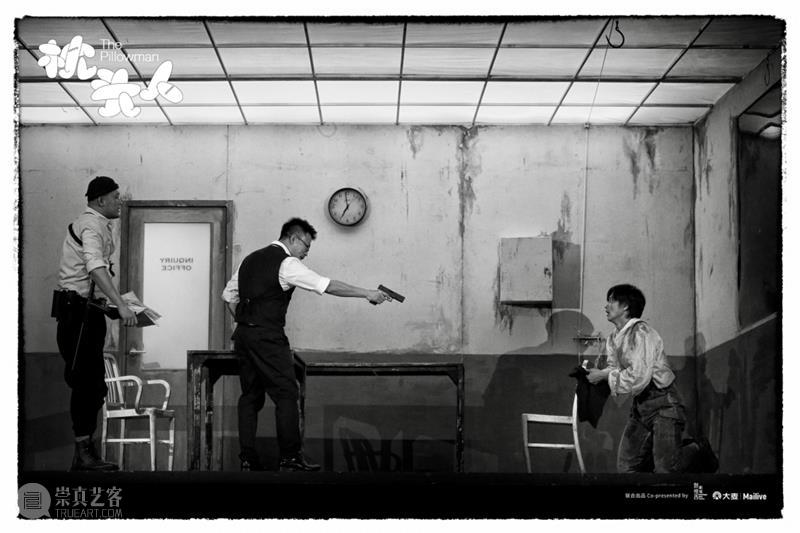

周可 这个戏真的挺“折磨”我的。每一次都是面对四个大男人,我去“虐待”他们,然后他们再反过来“虐待”我,就是在这种精神虐待当中,彼此寻找,其实这个过程非常重要。剧中的生活跟我们的生活既像又不像,“像”是说从更深的意义上,它都有某种悲哀或者是某种温暖;但是“不像”就在于我们的生活,大多数人的生活貌似没有那么黑色,但是每个人又何尝没有经历过无法度过的黑夜,那样的时刻常常会有的。而真的让你走出黑夜的,往往是因为你心里有支撑你的那点温暖的或者光亮的东西。

对演员、对我来讲也是这样,现实生活中我们往往在逃避痛苦,我们往往选择去记住欢乐的东西,然后忘掉那些烦恼和痛苦的东西,让自己变得麻木一点,这样就可以让日子好过一点。但排演这个戏的时候,就得把那些你已经忘记的,或者说深埋在内心深处的东西挤压出来,我觉得每一次排练对我都是一个折磨,对演员也是。

这个戏确实会有一种相互信任和疗愈的快感,剧中的四个人物,实际上一次偶然的审讯,四个都是“病人”,通过对彼此的这种压榨,最后榨出了那一点点真的东西,我觉得那一点点真的东西就是最值得的。

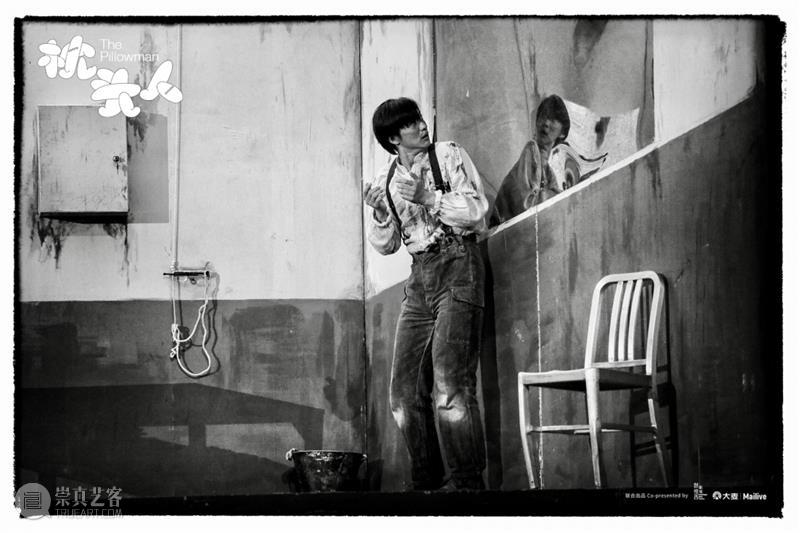

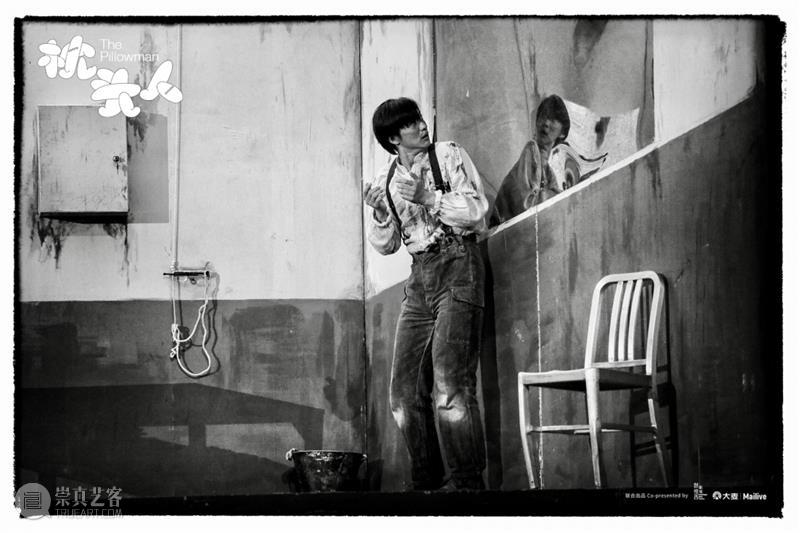

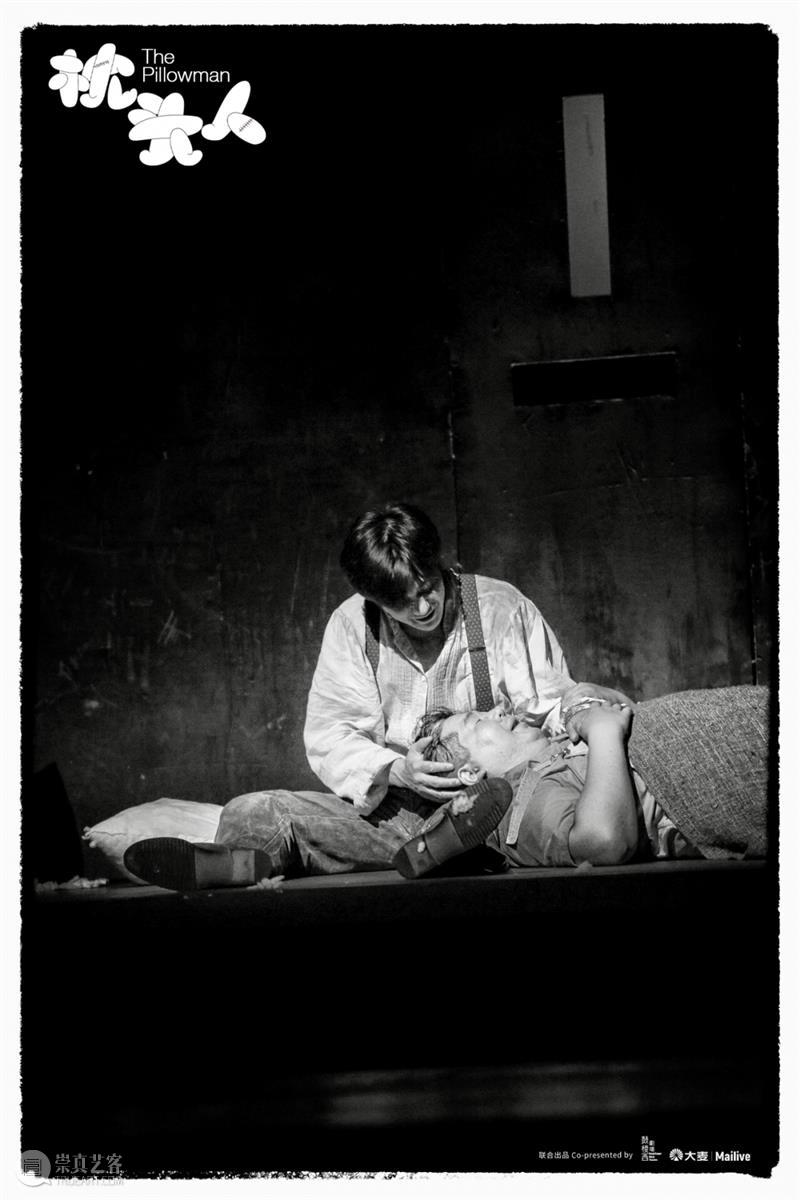

从小剧场到大剧场,我认为本质上没有太大的区别,无非是我们的剧场变大了,观众变多了,所以我们的场景,要配合演员表演的能量,要配合声光电有不同的配合,本质上来讲其实没有更大的不同。史航 我觉得读懂马丁的故事得是这样的,必须把自己人生的一部分,不想提起的东西贡献出来,有点像是我们在黑夜中生一束篝火,那么你把什么拿去燃烧?——你生活中的懊悔不堪,歉疚甚至一些罪孽的想法,这些东西扔火里,火就再支撑一会儿,要不然火一熄灭大家就完蛋。所以每一个演员,不管是新加入的还是加入很久的,每一次演出都得再掏出一些东西,要扔进火里去。这部戏对演员有那种碾压性和压榨性。一围,你演的是卡图兰这样一个作家,屠宰场里的业余作家,这个角色对你是一个什么样的挑战?周一围 其实一起理解剧本的过程很有趣。作为观众我很享受这个故事,但作为演员本身,我要进入到卡图兰的世界,这件事情对我的困扰很大。我真的喜欢这部戏,我之前并不想再重回舞台,但是为了这个戏,我愿意。排练过程中,我发现我能理解我的能量和卡图兰的能量,我也理解故事从起点到终点,但是这个过程我不能认同,至少我认同的世界和他不太一样,但是排完这个戏以后,我已经倾向于,或者说,我才发现我跟他是同一种东西的信徒。

我们剧组一起讨论,不管我们在方法上观念上等等方面有没有达到默契,但至少有一点共识,就像史航先生说的那样,我们来一起燃烧自己。这个戏真的能让我们看到一点点火光,自己未来的某一天,这火光能够在黑夜中为我们所用。我觉得这个戏是我愿意回舞台的一个原因,我渴望站在这儿和我的小伙伴们的合作,让大家在某一个剧场的夜晚,愉快或不愉快的观剧体验后,在后来漫长的人生中的某一天,有点回味。我认为这是值得的,我很享受这次经验。问 在《枕头人》的角色塑造中,和你以往影视表演工作是否有异同?还是用一以贯之的方法处理卡图兰这个角色?周一围 这是一个非常巨大的问题。首先两者肯定是不一样的,不是因为说所谓的戏剧和影视的区别,而是这两者的关系在我心中现在有了一些更新的认识。刚好在排这个戏的时候,我的想法变得很奇妙,我现在也没有完全想好,我们在哪一次演出结束之后,有时间我们可以再安安静静聊这个话题,我确实很有兴趣去探讨一下。我现在只能简单回答这两者不一样,但具体怎么不一样,是一个很大的问题,我也需要思考一个阶段。我们今天联排了一次,今天这次联排我有点胡来,但是“胡来”最后却带来了一些很奇妙的东西,让大家都有完全不同的感受。这是很有意思的,当我们在剧场、在所谓的舞台上翻来覆去,但其实“舞台”到底是指那一小块地,还是属于我们自己的一小块清新的绿草地,舞台到底是什么?我们究竟是在舞台上的人,还是坐在台下的观众,还是我们是在不停的变换着?戏剧可以让我们不停地进行这样的回答。

问 卡图兰这个人物,其实是一个心理层次非常丰富,变化比较多的一个人物。我想问一下您在演绎的过程当中是如何做到准确把握卡图兰的心理?周一围 我是学戏剧出身的,我感受到重新回到舞台后放大的感官刺激,在这个戏的排练过程中,慢慢地调适自己,从马丁这个戏中重新回看自己、回看演员这个职业。我们剧组每天不停地互相“欺负”、互相折磨,产生了很多很有意思的东西。你知道导演怎么欺负我?有一天,她想出一个新招,让我躺在最底下,其他演员一个个压在我身上,然后开始对词。我们在这样的氛围中,度过了排练的时光,非常有趣,我相信新的版本呈现出来也会非常有趣。问 周可导演跟鼓楼西合作了7年,这7年也是见证了《枕头人》的蝶变过程。7年后你再来看《枕头人》会不会有一些新发现?周可 我个人觉得《枕头人》是我从一接触到今天,对它的感觉是没有改变过的。就像一个黑的盒子里面,一只火柴划着了,你看到了那一点点光,但是因为你在黑盒子里面待了很久,所以那一点点光就非常温暖,而且虽然你知道它可能会熄灭,但是就那一下足矣。

我这次特别在意,我可能7年前会被情节和故事所感动,但是7年过去,真的这个戏每一句台词我都能背了,它已经深深地刻在脑子里的时候,会让我去思考我拿什么再打动我自己。我突然在这个作品里头看到,原来马丁他看起来是个坏小子,但实际上他是那么虔诚地相信这个世界是会有救的。这是我这次看到的最大不同。你会发现在马丁的故事、符号里面,他所暗藏的那些密码里面,得救——最后得到救赎,这件事情变得非常可爱。我觉得我很欣喜,因为所有人,包括我,后来看了他的《三块广告牌》,突然意识到,马丁的坏小子只是一个表面,他的内心是真的好相信神性的存在,这点让我很开心。所以这一次在排练过程当中,我都觉得好像神性的光都在眷顾我们一样。我一直觉得那个是我认为最有价值的,不是那个戏怎么样,而是我们在这个过程当中,我们这些人能否见到神性的那一刻,是最有价值的。这个是我这次特别深的感触。

问 因为《枕头人》这个戏里面有非常多的寓言,还有各种跳跃的东西,在你们巡演的过程中,你觉得观众有没有成长,或者他们有没有很多迷惑的问题,演出后来跟你们之间沟通交流?周可 其实我们每一场演出都会建群,跟观众一直保持特别好的互动。我记得深圳有一位观众,他每一轮都看,大概看了十几场了,每一个城市他都去,而且他已经对每一个不同的演员都有了自己的一份热爱,他爱《枕头人》,他爱这个戏,就像刚才一围说的,他爱这个戏就爱到不管是谁在演,他都会爱每一个人,然后他把他那份爱给予我们。马丁的作品看起来是黑色的悬疑的,但它实际上激发出来的是人的爱,不是恨,这很奇妙。当然,不同的城市反馈不一样,比如说有些城市它现场反应非常大,台上的演员能明确感知到下面的观众喜欢不喜欢,或者他们在哪个地方是愉悦的,哪些地方是痛苦的,但有些地方你就能看到那些观众可能还不太适应在剧场里面,所以他们会很克制。那么在剧场里的反应是比较克制的,但是克制完了以后,最终他们会在网上去发表他们的各种看法。我觉得其实这个戏对观众来讲,它其实是满足了各个层面观众的需求,比如说你只是一个普通的观众,你没有看过戏,但是你至少能够被他的情节吸引;如果你是一个比较资深的戏剧观众,你可能会为它的精巧的结构,以及它背后的那些暗喻的东西所吸引;如果你更希望在精神层面上有所追求的话,你可能会在里面去通过他的各种密码去破解你自己的一个答案。我觉得这个戏对各个层面的人都是非常享受的一件事。

已开票场次 | 2021/12/2-4(周四-六) 19:15

地点 | 上海大剧院·大剧场

票价 | ¥180/280/480/680/880

长按识别二维码或点击“阅读原文”

立即购票

演出时长约 150 分钟

(含 15 分钟中场休息)

*12岁以下儿童请勿入场*

*12-16岁须家长凭票陪同观看*

本文内容编辑自 剧有趣 相关推送

执编 艾瑞 | 剧照摄影 朱朝晖 | 责编 Lotus

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享