嘉德教育《佛教艺术与四大石窟》研学课程第三站——山西大同云冈石窟研学将于10月启程,云冈研究院专家张焯带你走进真容巨壮的昙曜五窟,课程正在报名中,快来看看有哪些精彩内容。

《佛教艺术与四大石窟》研学课程第三站

云冈石窟研学

云冈研究院学术支持

时间:10月28-31日

学费:1.2万元

正在报名中

了解云冈石窟研学详情请点击

扫码报名

课程咨询

节选自张焯,云冈石窟研学主讲专家之一,《云冈石窟的历史与艺术》,中国文物报,2008年。

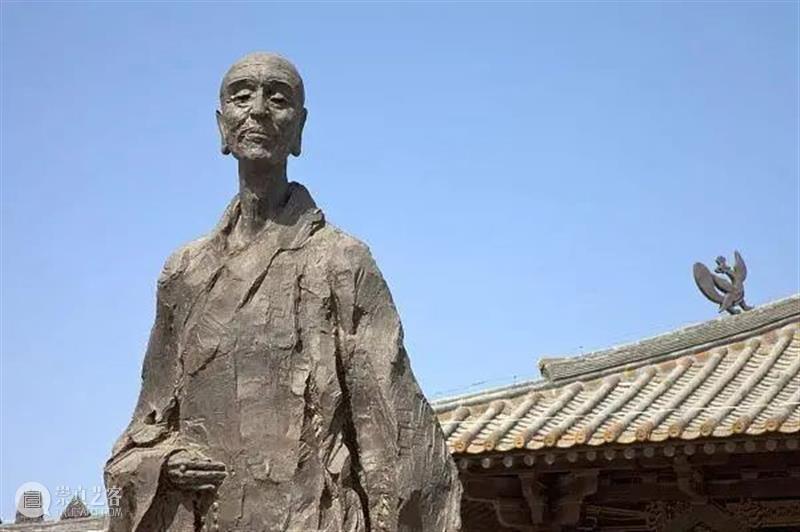

张 焯

文博研究员,现任云冈研究院党委书记,云冈学研究专家,北京大学考古学中心客座教授,享受国务院特殊津贴。主要研究方向为石窟寺考古及魏晋南北朝史研究,为云冈学研究带头人。曾发表《东方第一佛教圣地》、《云冈石窟的历史艺术》、《徐州高僧入主云冈石窟》、《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>小议》等学术论文20余篇,著有《云冈石窟编年史》、《明实录大同史料汇编》等著作,同时组织撰写《平城丝路》、《云冈石窟志》、《云冈石窟雕塑全集》、《云冈石窟分类全集》等,开启了云冈学术研究的新征程。

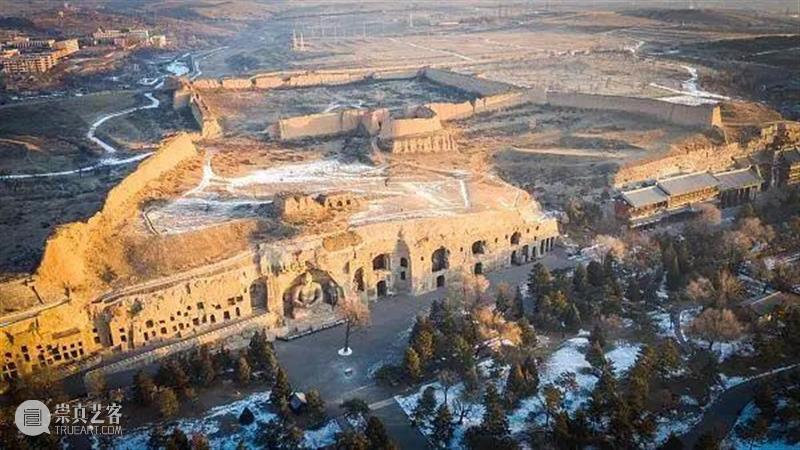

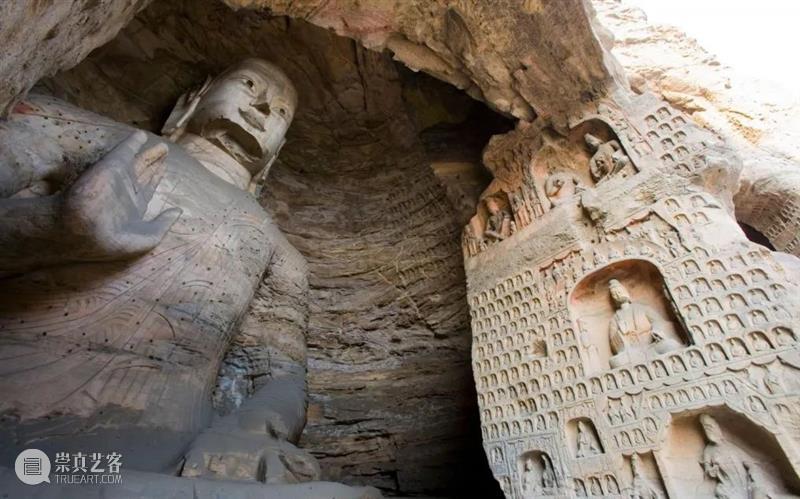

云冈石窟坐落在大同城西十六公里的武州(周)山南麓,武州(今名十里河)的北岸。石窟倚山开凿,东西绵延一公里。按自然地势划分为三个区域:东部第1窟~4窟,中部第5窟~13窟,西部第14窟~45窟。现存大小窟龛254个,主要洞窟45座,造像51000余尊,其余动植物、花纹图案不计其数。石窟规模宏大,雕刻艺术精湛,造像内容丰富,形象生动感人,堪称中国佛教艺术的颠峰之作,代表了5世纪世界美术雕刻的最高水平。

缘起

昙曜五窟的开凿,掀起了武州山石窟寺建设的高潮。从文成帝开始,经献文帝、冯太后,到孝文帝迁都,皇家经营约四十年,完成了所有大窟大像的开凿。同时,云冈附近的青磁窑石窟、鲁班窑石窟、吴官屯石窟、焦山寺石窟、鹿野苑石窟等,也相继完成。其间,广泛吸收民间资金,王公大臣、各地官吏、善男信女纷纷以个人,家族、邑社等形式参与石窟建造,或建一窟,或捐一龛,或造一壁,或施一躯,遂成就了武州山石窟寺的蔚为大观。迁都之后,武州山的小规模石窟建设并未停息,直到正光五年(524年)六镇起义的战鼓响起。

洞窟与艺术

一、帝王象征的昙曜五窟及诸窟大像

昙曜塑像

沙门礼拜皇帝,是北魏首创。《魏书.释老志》载:“皂始中,赵郡有沙门法果,诫行精至,开演法籍。太祖闻其名,诏以礼征赴京师。后以为道人统,绾摄僧徒。每与帝言,多所惬允,供施甚厚。至太宗,弥加崇敬。……初,法果每言,太祖明额好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼,遂常致拜。谓人曰:‘能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。’”法果和尚以皇帝为佛的弘法思想,确立了北魏佛教为统治者服务的基调,也奠定了北魏佛教昌盛的基础。半个世纪后,先是师贤建议文成帝“诏有司为石像,令如帝身。”然后,又“敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺”。最后,昙曜则进一步建议将这五位皇祖雕造成顶天立地的石窟巨佛,从而使武州山石窟寺升格为北魏皇室的家庙,神圣不得侵犯。

昙曜五窟

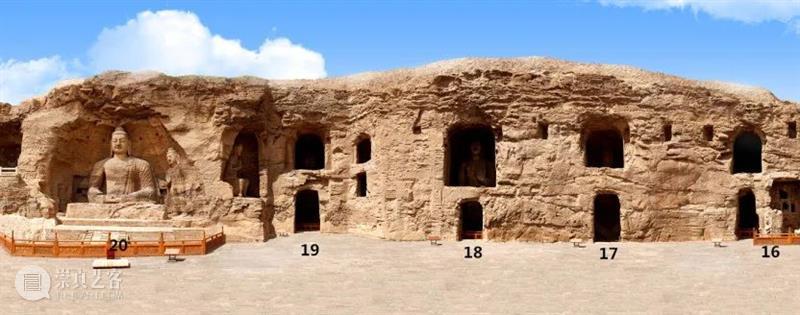

云冈第16窟~20窟,经日本学者研究确认为县曜五窟,属于云冈石窟最早开凿的洞窟。这五座洞窟形制相同,平面呈马蹄形,顶部为穹窿状;每窟一门一窗,窗在上,门在下;外壁雕满千佛。各窟造像主要是三世佛(过去、未来和现在佛),主佛居中而设,身躯高大(都在13米以上),或坐或立,姿态各异,神情有别。

根据主像和石窟布局,这五个窟可分为两组:第18、19、20窟为一组,第16、17窟为一组。这五所洞窟虽然曾经统一设计和施工,但完成的时间并不一致,前三窟较早,后二窟略晚,尤其是洞窟内的许多壁面、门洞、明窗的雕刻,大概是献文帝、孝文帝时代陆续填补完成的。

20窟

云冈石窟第20窟露天大佛

云冈石窟第20窟露天大佛面部

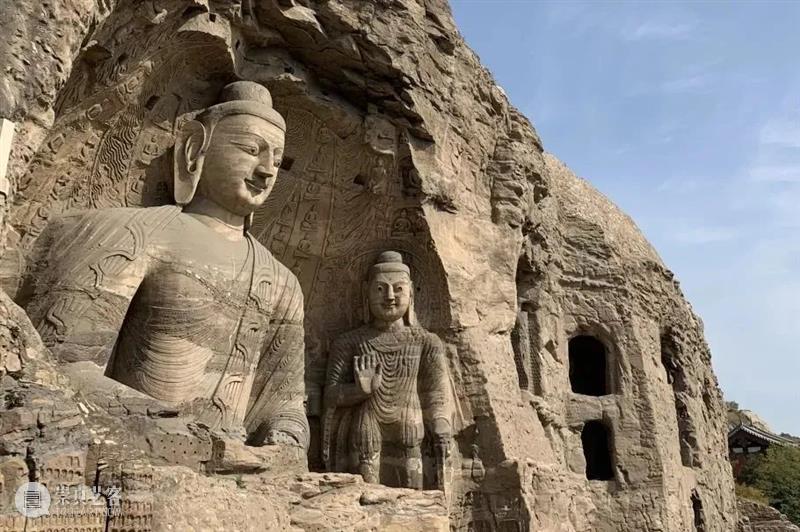

昙曜五佛是云冈石窟的典型代表,也是西域造像艺术东传的顶级作品。大佛身着的袈裟,或披或袒,农纹厚重,似乎表明是毛纺织品,这无疑是中亚葱岭山间牧区国家的服装特征。大佛高肉髻,方额丰颐,高鼻深目,眉眼细长,嘴角上翘,大耳垂肩,身躯挺拔、健硕,神情威严、睿智而又和蔼可亲,气度恢弘。与北魏晚期佛像的清瘦、谦恭,东魏北齐佛像的缺乏神俊、刚毅,唐朝佛像的夸张、柔弱,以及后世佛像的无精打采,判若两类,不可同口而语。

诚如唐代道宣大师所云:“造像梵相,宋、齐间,皆唇厚、鼻隆、日长、颐丰,挺然丈夫之相。”(宋《释氏要览》卷2)特别是第20窟的露天大佛,法相庄严,气质轩昂,充满活力,将拓跋鲜卑的剽悍与强大、粗犷与豪放、宽宏与睿智的民族精神表现的淋漓尽致、出神入化,给人以心灵的震撼。

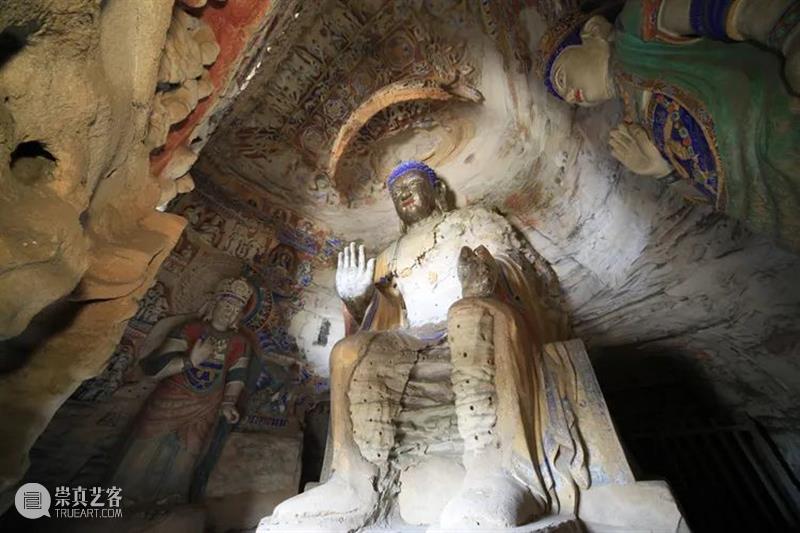

18窟

云冈石窟第18窟

云冈石窟第18窟线描图

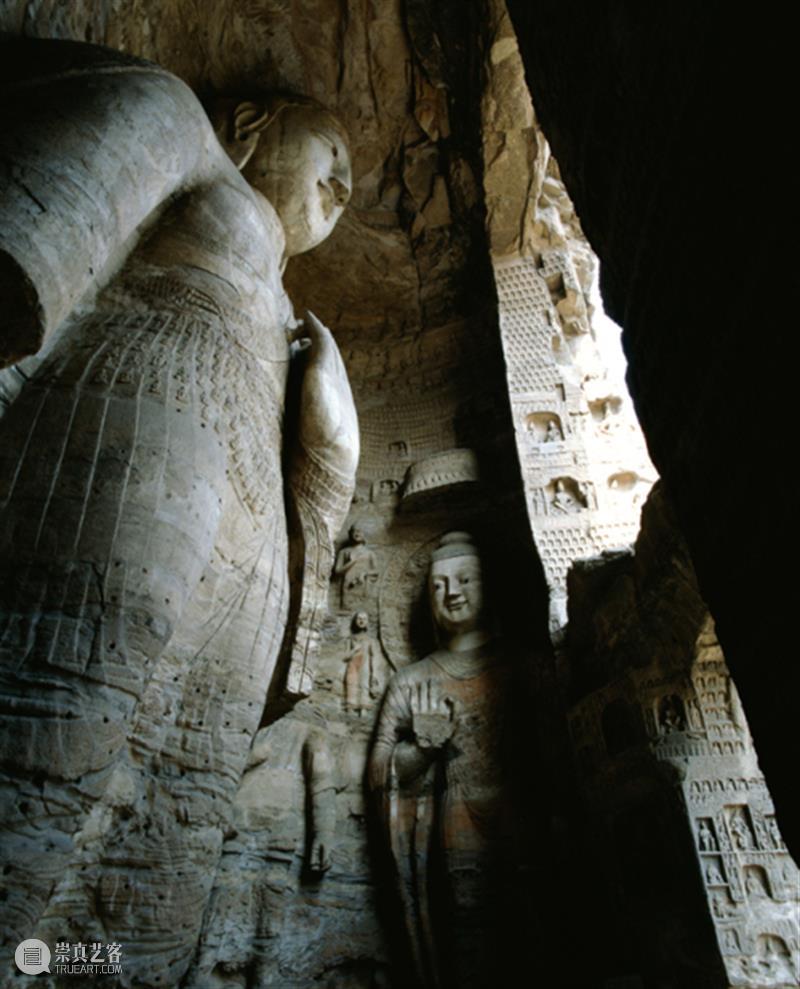

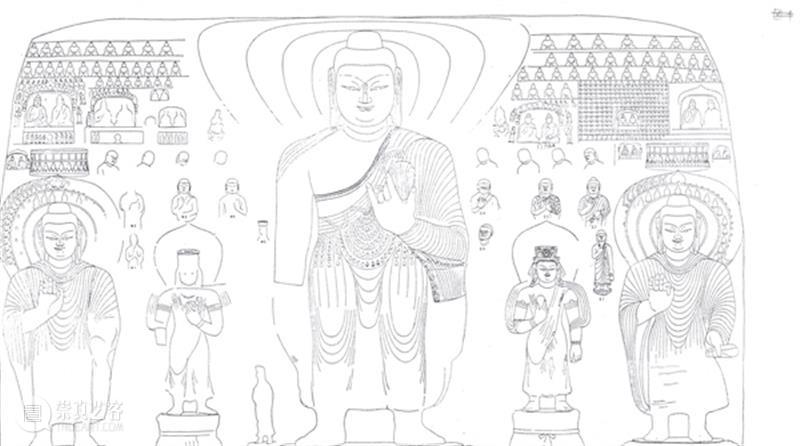

第18窟是县曜五窟中造像组合最为合理、完备的洞窟,主尊大佛身披千佛袈裟,东、西两侧对称分布着十弟子、一菩萨、一立佛。立佛脚踏莲花,头罩华盖,神清气朗,端庄慈祥;菩萨头戴宝冠,面如满月,衣饰华美,高贵典雅;十位弟子相貌各异,均为西方人种特征,神态生动、微妙,或闭目聆听,或若有所悟,或喜从心生,令人叹为观止。

云冈石窟第16窟 立佛洞-主佛

云冈石窟第17窟 弥勒三尊洞

云冈石窟第19窟 宝生佛洞

昙曜五窟,在艺术效果上突出了造像雄浑伟大、旷世无双的气势,在宗教意义上体现了佛法流传不息、世代长存的思想,从而将一个英姿勃发的民族、一种百折不挠的精神刻入山岩,化作永恒。

关于昙曜五佛雕造的是哪几位皇帝,学术界长期争论不休。一般认为,分别是道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝、文成帝的象征。但是,各种观点都忽视了一个事实,那就是文成时代的“太祖已下五帝”,其“太祖”捐的是甲文帝,而非道武帝。道武帝被尊为太祖,事在孝文帝太和十五年四月以后。由此说来,昙曜五佛象征的是平文、昭成、献明、道武、明元瓦帝。至于何窟为何帝,盖由昭穆次序或左右次序排列决定,我们今天实难臆测。

云冈石窟第9、10窟双窟

按照这样的思路,我们可以大胆地讲,云冈石窟的其他大窟大像代表的依然是皇帝,且其归属以及开凿时间,也大致可以推断:第9、10窟双窟的主像,前者为倚坐大佛,后者为交脚菩萨,应与文成帝太安元年(455年)“奉世祖、恭宗神主于太庙” (《魏书高宗纪》)的含义相同,意在补全“天子七庙”制度,是文成帝为其祖父太武帝,父亲景穆帝所建(当然,工程的完成大约经献文帝,延续到了孝文帝初期);第13窟交脚菩萨大像,当系文成帝为自己或献文帝为其父开凿;第5窟坐佛,是献文帝为自己或孝文帝为其父建造;第3窟倚坐大佛,则是孝文帝为自己雕凿。

云冈石窟第5窟 大佛洞

云冈石窟第3窟

关于第3窟大像的雕造时间,学者们的意见分歧很大,有的认为与昙曜五窟同期,有的认为在孝文帝迁都之前,有的说是隋炀帝为其父隋文帝所建,有的说是初唐作品,还有的讲是唐朝中后期产物。后三种说法,根据大同历史条件分析,基本没有可能性。我们赞成第二种观点,因为第3窟是云冈最大的洞窟,工程因某种变故而中途停止;窟外二层中央的弥勒窟,呈殿堂式,居中一尊交脚弥勒;弥勒窟两侧,各有一座三级石塔,这显然是一组弥勒天宫的完整造型,属于北魏作品无疑;窟内仅有一佛二菩萨,佛作说法态,目光直视左前方,左前方隔壁正是窟外的弥勒殿,整个第3窟造像,内外呼应,刻画的是佛说观弥勒菩萨上生兜率天经的情景,反映的是进入净土世界的神圣与庄严。

点击图片查看展览详情

点击图片查看展览详情

© 版权声明:

本文由@嘉德教育 发布,转载需授权。如需转载或媒体报道请联系:artcenter@cguardian.com

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享