正在进行的陈琇源个展“今天”,其中一个系列叫“剩余价值”,这个系列是艺术家“进一层把日常生活的另一种理性层现”。我们看到艺术家这些具有极少主义风格的作品,有着理性而克制的笔触,在色彩上以蓝色的深浅厚薄刻画形式语言,介入规则和不规则之间的状态。

▲FFA试验·无限计划NO.47:陈琇源个展“今天”展览现场。

Test· Infinite Plan NO.47:Chen Xiuyuan's solo exhibition "Today" exhibition site。© FFA

“”剩余价值“”是资本论的重要观点,同时也深入影响着计划时代的节奏,群体和个体之间的差异是微妙的。改革开放以后,人们在市场经济中学会价值创造,个体的空间也被放大。一脚在过去,一脚在现在,两者的冲突和碰撞,是每个人的内在的心理活动。显然艺术家并非仅出于表达这一问题,而是将“剩余价值”作为纯粹的一种艺术形式呈现出来,提供给观众思考的途径。

▲陈琇源个展“今天”展览现场。Chen Xiuyuan's solo exhibition "Today" exhibition site。© FFA

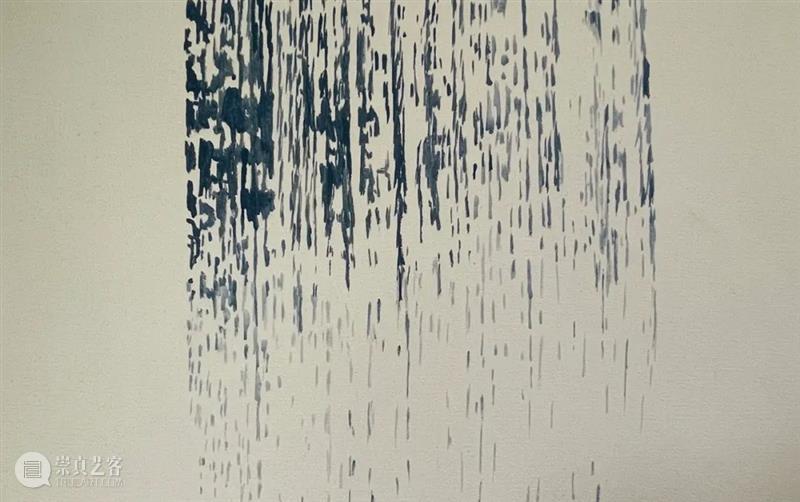

陈琇源在谈到自己的“剩余价值”系列时,认为这一系列“结合了各种边界外的笔触色块和痕迹的放大与重构。这一笔笔在边界外的没有存在价值的没有存在价值的笔触被放大,被认真对待,也是对个性的挖掘的隐喻,是一个重现再体验的过程,并且把人的在场性隐含在抽象的笔触中,这些曾是画面外多余的笔触,却可以被放大成为画面的主体,自体性的重生,成为不一样的价值存在”。

艺术家将人的在场性隐含起来,把形式语言的变化作为主体,似乎吸收了毛笔在纸上留下痕迹的惯性,但并非是感性的。当观者在展览现场看到浅黄色的画布上,重新建立起来的“蓝色疆域”与画布的底色融合在一起,构成了一个直观的理性的富有节奏的形式。

▲陈琇源,剩余价值Nr.3局部图。Chen Xiuyuan,Residual value Nr. 3 Local graph。©Artist and FFA

那些仿佛是雨季在每个不同的时刻流淌下来的痕迹,充满着力量,自然而轻松。从面到线再到由点构成的细节,如同一个个体的生命在经历着重生和灵魂的洗涤。规则而理性,构成了自由的秩序。这种秩序在她每一件作品中都呈现出了一个独特的灵魂演奏过的“音符”。那些看似不规则的有着菱角的色块,意味着矛盾的冲撞,或者是自由意识与“计划时代”的对抗。显然艺术家在消解那些过去的集体记忆,实际上从作品的形式语言我们看到了作为“剩余价值”自身的价值。

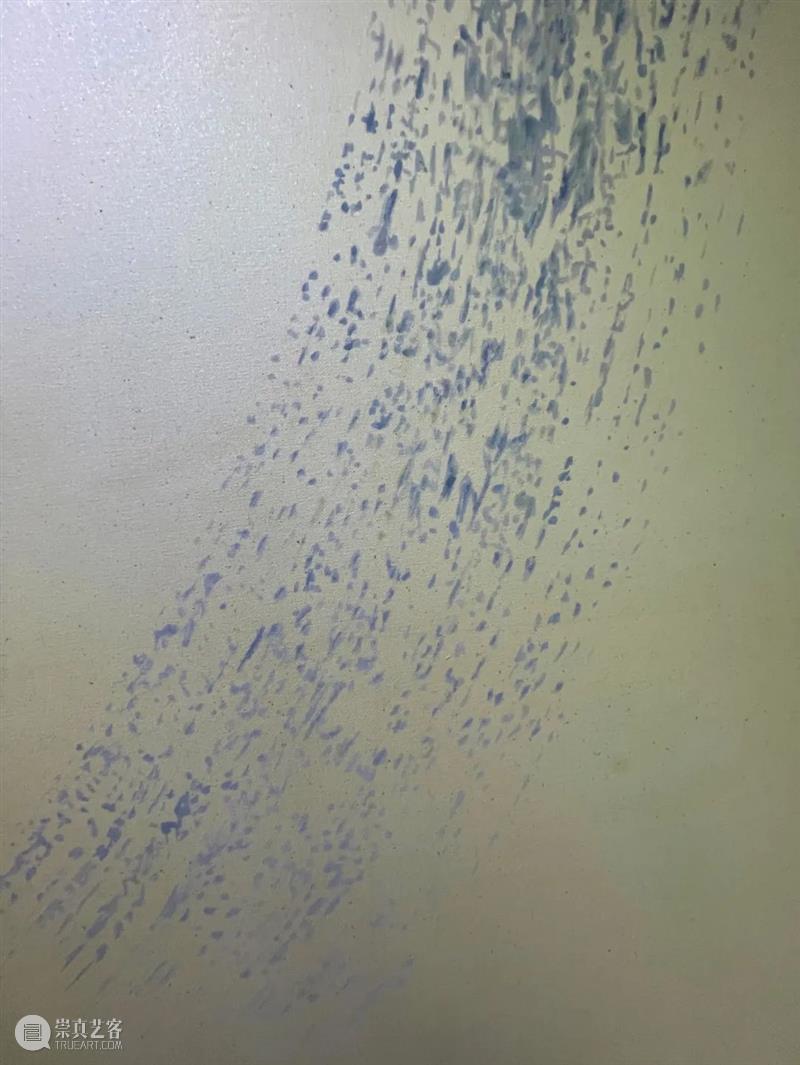

▲陈琇源,剩余价值Nr.11局部图。Chen Xiuyuan,Residual value Nr. 11 Local graph。©Artist and FFA

▲陈琇源,剩余价值Nr.12局部图。Chen Xiuyuan,Residual value Nr. 12 Local graph。©Artist and FFA

浓妆淡抹总相宜,用来比喻陈琇源的作品气质,也是恰当的。她有意识的将生命的生长状态与自身的文化“冲突”关联起来,直到和解。和解是一个文明差异消化的结果,也是尊重常识的逻辑结果。当“剩余价值”作为一种纯粹的形式存在的时候,作品背后的社会性和时代特质同时被记录在内。那么就艺术语言而言,“剩余价值”系列是艺术家众多作品中一个另类存在,但实际上又与她的“今天”日记体式的记录密切相关,在生命本体上,两者同样具有着相同的个体因素,那就是对于生命本身的广泛思考。

▲陈琇源,剩余价值Nr.16,105cm×89cm,布面丙烯,2018。Chen Xiuyuan,Residual value Nr. 16, 105cm×89cm,Acrylic on canvas,2018。图片致谢艺术家陈琇源。©Artist and FFA

▲陈琇源,剩余价值Nr.16局部图。Chen Xiuyuan,Residual value Nr. 16 Local graph。©Artist and FFA

追求形式语言的简练与概括,摒弃具体的内容和指向,将人的不在场作为隐去的探讨,赋予的色彩与形状,直击人心。当周遭宁静,聚焦于这一系列的视觉感受,是“剩余价值”系列在视觉语言上的纯粹的抽象表现。无论是日本的李禹焕,还是台湾的林寿宇,都是东方极少主义的艺术家代表,他们的作品都是“自我的说明”,之所以提及二人,是为了让观众可以进入作品的语境,从中寻找艺术内在的文化关系,从中发现差异。作为新生代的艺术家,陈琇源从四川美术学院到德国卡塞尔深造,这一路径所引起的思考,在她不同时期创作的作品中都有所回馈,与此而言,“剩余价值”也可以说是她“自我的说明”。

陈琇源个展“今天”正在进行

FFA展览现场|陈琇源个展“今天”,通过绘画向观众呈现隐匿的影像

欢迎通过新浪微博@FFA艺术中心 参与互动

▼点击“阅读原文”打开FFA艺术中心官网了解详情。

▼点击“阅读原文”打开FFA艺术中心官网了解详情。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享