传统与当代之间

王天德的艺术思考

口述/王天德 采编/王宇洋

王天德老师工作照

王天德,他是当代水墨的领军人物,从事创作三十余年始终游走在当代艺术的最前沿,他是探索者也是实践者,同时对传统文化也有着很深的造诣和独特的理解。人生刚过一甲子,对于艺术家来说,经过岁月锤炼,拥有足够的文化积淀,正是最好的时候。本期专访让我们走进王天德的工作室,聆听他的艺术感悟。

作为一个土生土长的上海人,王天德六年前将工作室选在了位于上海市西南的松江区,西临佘山,从市中心驱车过去大概需要四十多分钟。当初选择这里一方面是因为家在松江,另一方面也是被这里的人文气息所吸引。松江,古称华亭,位于黄浦江上游,远离喧嚣,历史悠久,自古经济发达,文化兴盛,人才辈出,董其昌、陈继儒等大家皆出于此。“我时常独自开车去东佘山,那边人少比较清静,可能很多人不知道,陈继儒就曾住在山脚下。”王天德说,“古时出行不便除了步行便是骑马,我想陈继儒的住处旁边应该有一条小道通向码头,也许当时的河道直接就从我工作室的位置穿过,他从这边坐船就能去到嘉兴。”

王天德老师工作室

这间工作室有上下四层,大概是旧仓库改造的,挑高非常高。一进门右手边就能看到平放在地上的石碑,都是他从无锡、苏州等地搜罗来的,平时有专业的拓工师傅帮他制作拓片。甫一进门,采访就在不经意间开始了,无需任何开场和铺垫,王天德随意的指着地上的石碑,一块块介绍它们的历史,述说他访碑的经历。他笑称“这大概是你做过的效率最高的采访吧。”再往里走地上铺着他最新创作的山水作品,画分五幅,尚未完成,一边是水墨,另一边是火蚀,中间放着他烫画的木架。据王天德介绍,这是他从去年就开始动笔的作品,一直在修改,原本是四幅,为了使主山更加丰满才加了一幅,之后又发觉画面缺少一个出口,现在他还要再加一个小岛,把水系从天上引下来,远处与云相接。“所以一放就是整整七个月。”王天德说,“我觉得像这样长时间沉浸在一件作品中,更像是跟它的一场对话。”

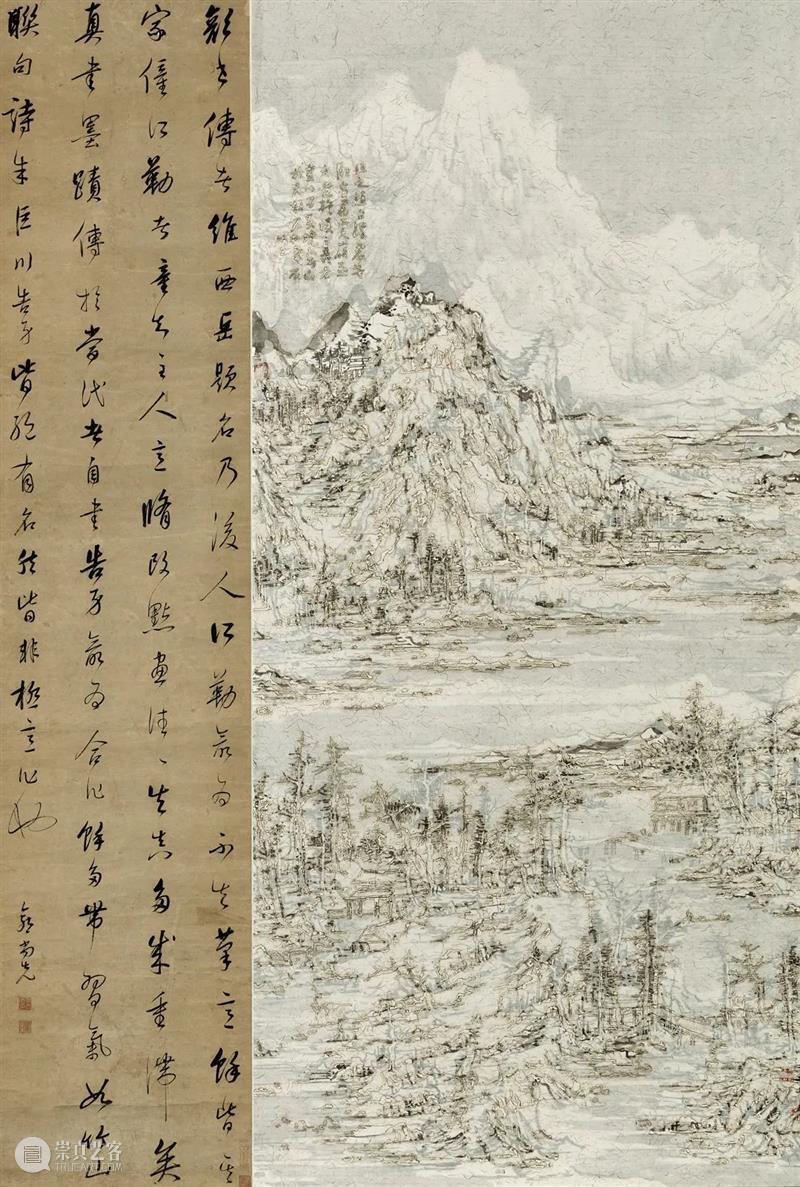

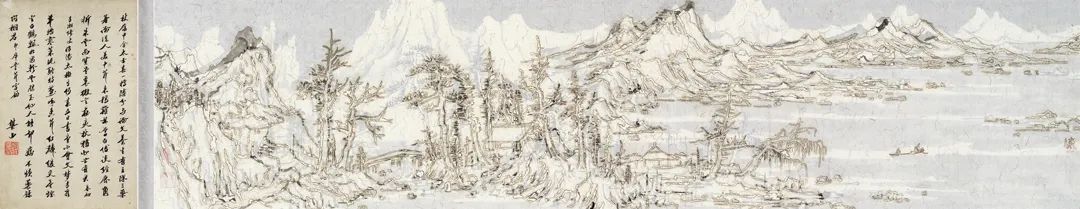

薄雪读碑图 166×80cm×4,166×49.5cm

宣纸、墨、火焰、郑簠书法 2019年

一、艺术在灰烬中重生

从浙美毕业后,王天德无比勤奋的投身创作,在一次次的探索和实践中寻求突破。“不突破就意味着前后十年、二十年都浪费了,最可怕的是你知道自己正在浪费创作最美好的时间。”王天德说。事实上早在上世纪九十年代他的水墨作品《圆》系列就已经入选全国首届中国画展,拿过全国铜奖,他也曾参加上海文化艺术节,获得优秀成果奖。那个时代能够参加全国美展甚至拿奖是一种莫大的荣耀,但王天德内心追求的不仅限于此。他期望在作品中找到未来可持续发展的艺术创作形态。

这一阶段王天德最具代表性的作品就是1996年的《水墨菜单》和1998年的《水墨灵柩》两件装置作品。“还记得第一次去欧洲参观博览会,第一次接触到西方的当代艺术,对我影响很大。”王天德回忆说,“回来之后一直在思考,我们所有的水墨作品都是平面的,很少能够在二维时空中去呈现一种更深度的文化交流。”而这两件作品不仅突破了传统水墨的维度限制,也使他成为第一个尝试用水墨媒介做装置的艺术家。《水墨菜单》在业内也引起不小的争议,他将饭局上的桌椅板凳全都裱糊上泼墨、写了书法的纸张,饭桌上盘子里毛笔充当筷子。谈及创作这件作品的初衷时他说,“我觉得在中国所有的问题好像都是在桌面上解决的,后来我又在作品基础上加入了一本民国出版的诗集,用朱批的方式把一个个字圈出来就变成了菜单。”从某种程度来看这是对文人画以及文人生活方式在当代社会的地位的直观质疑。为此,黄专先生撰文首次提出了“观念水墨”这一学术概念。

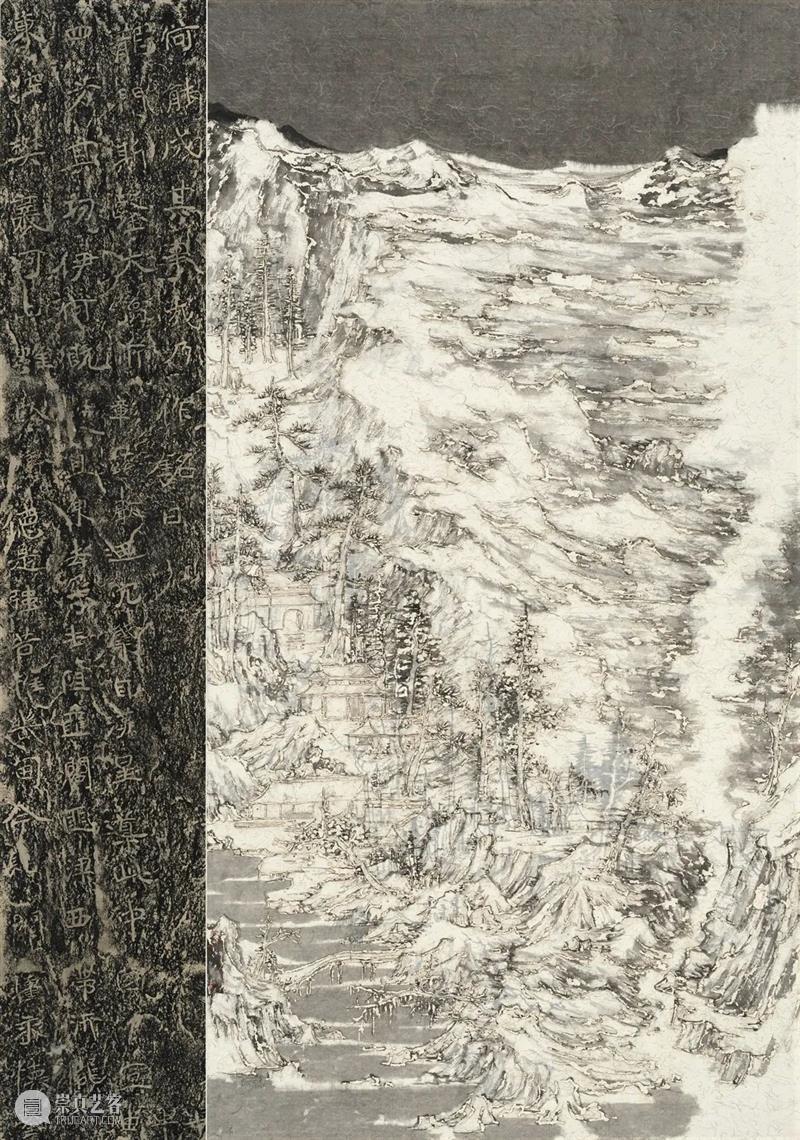

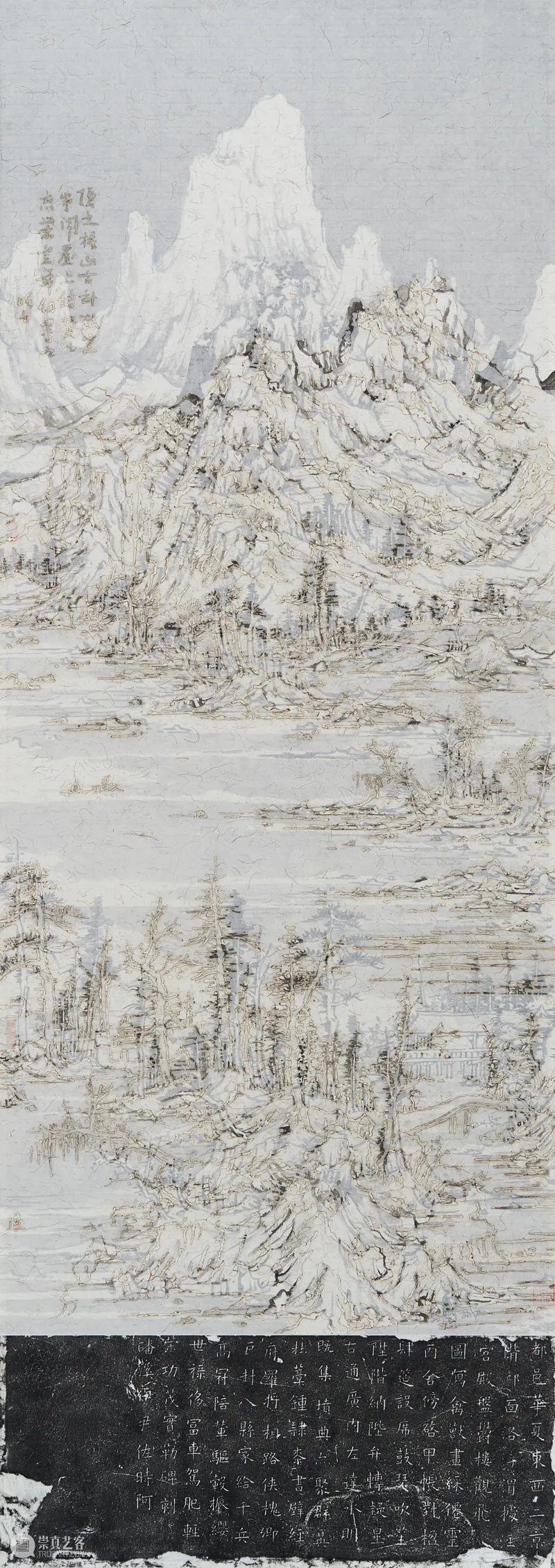

后山图——郭尚先行书书论 196.5×132.5cm

宣纸、墨、火焰、郭尚先书法 2017年

“中国当代水墨实验其实很多时候都是采用西方的抽象形式,通过水墨冲击来达到一定的视觉效果。在很长一段时间从85到现在都是这样做的。近十年大家发现可以用中国元素来转换,但实际操作起来非常困难。”王天德说。他虽然深受传统水墨影响,却从不拘泥于传统的表达方式。从2002年开始,他以火灼取代水墨进行书写绘画,并以其独创的水墨山水叠加香烫的表现形式,构成了自己独具一格的视觉语言,可以说是一次革命性的创新。他再次率先完成了这种转换,不仅是工具的转换也是观念上的转换。

大概很多人都问过他灵感来自何处,他记得特别清楚那是一个巴黎炎热的傍晚,没有空调也没有电扇,饭后他把碗洗干净奖励自己抽了一支烟。当烟灰落在地上的画稿上,纸面迅速被烫出了不规则的线条。王天德形容这是“天赐的想象力”。回国后他尝试先用水墨在宣纸上画出底稿,然后用香烟(后改为线香)在皮纸上烫出几乎相仿的画面,再上下错位相叠,被火灼线条边缘处残留着黑色的痕迹,而下面的水墨挥就的山水若隐若现,天衣无缝,宛若天成。他将这个系列命名为“数码”,并解释说因为2003年的时候数码刚刚兴起,数字新媒体带来一种技术创新的可能性,艺术也可以在灰烬中浴火重生。

“我昨天看你们《圣佳艺文志》春季特刊里有的两幅《四梅图》,扬无咎的那幅我在苏博看过原件,‘未开’、‘欲开’、‘盛开’、‘将残’,其实人生不就是这样一个过程吗。” 在王天德看来开“盛开”的状态其实是最痛苦的,“将残”虽然凄凉,却充满诗意,因为悲剧能够产生一种遗憾的美感。他只有每天伏案创作的时候,才能找到片刻的内心平和。“我们不能简单的说是艺术就是一种痛苦的过程,即使找到这种愉悦,也是短暂的,恰恰就像梅花的四季,其实每个艺术家都是在这个过程中去折磨自己。就像吴冠中说的,‘艺术创作,就是在痛苦的环境中去寻找’。我想他讲的非常的有道理。”

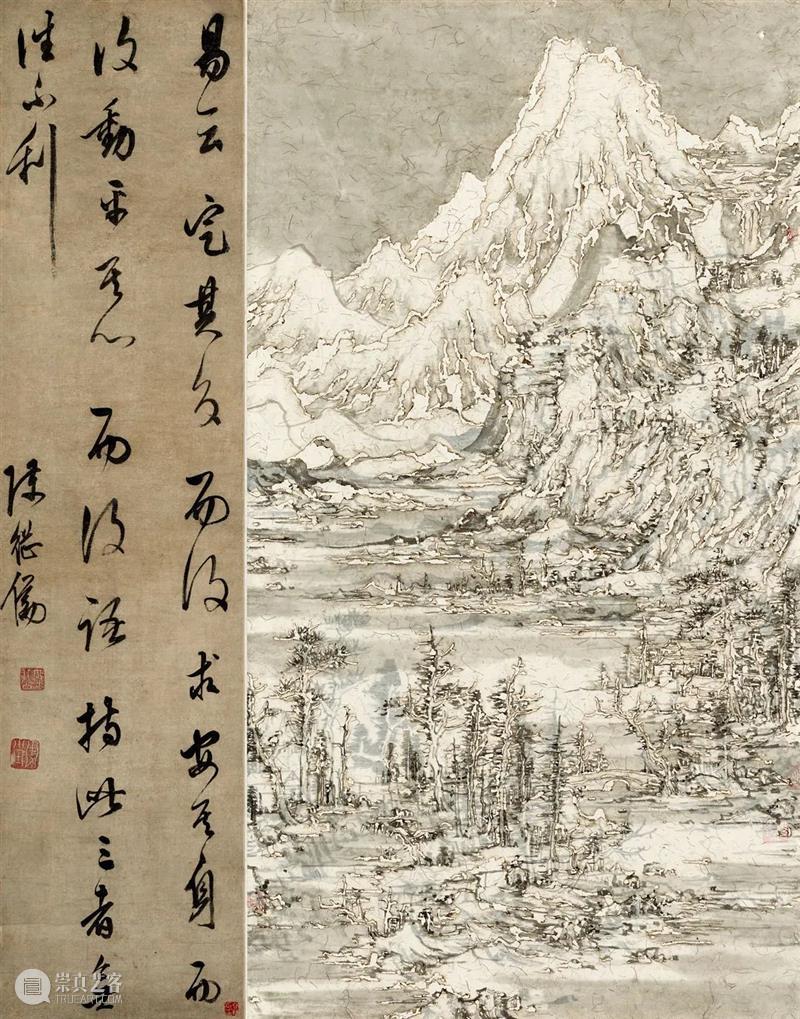

磴道寻清寂 172.7×121cm

宣纸、墨、火焰、拓片 2020年

二、寻找一种可能性

“对一个艺术家来说,痛苦都是自己找的,因为艺术家总是在寻找成功的可能性,但实际上每次寻找的时候,下面就是悬崖。”一路走来,王天德尝试过各种艺术创作,包括观念的、装置的、影像的,甚至还写了篇小说。继《数码》之后的《孤山》更是将他的艺术实践推向顶峰。他始终保持着旺盛的创作状态,不断寻找属于自己的语言。2014年王天德在今日美术馆的个展“开门”中所展示出的作品,可以看作是他继“香烫”之后的又一次重大突破。为了这次展览,从2012年开始他就在思考用怎样的观念形态来完成。“2012年一直到2013年的整个夏天对我来讲都相当折磨,几乎走路、开车、喝茶、喝咖啡、与朋友交流的时候,都在思考,停不下来。”一个偶然的契机,他走进拍卖公司的库房,看到了两开董其昌的书法册页时忽然灵光乍现。他觉得这是一个挑战,也是让他可以和某个时空作品进行对话的机会。

此后王天德成为各大拍场的常客,偶尔买一些明清书法原件和与自己的作品装裱在一起。当时艺术家直接参与竞拍的并不多,场上的买家很多也是他的藏家,有些朋友见到他参拍就表示不再介入。他也曾因为资金不足与心仪的拍品失之交臂,拍场的瞬息万变更令他欲罢不能。他还记得第一次成功竞投买到的是一件张照的书法作品,加佣金将近60万元人民币。张照也是松江人,字得天,与他的名字“天德”读起来恰好相反,他把这看作某种特殊的缘分。第二天他就迫不及待付款提货,回家后在书房里面挂起来的那一刻,他感觉整个书房都亮了起来。“我觉得它像毒品,总是会攫取你所有时间让你痛苦也愉快。”王天德说,“痛苦的是资金不足或是一念之差而错失拍品,愉快的是在查阅拍品资料的过程中增加了很多知识,同时也带来一种更深度的思考,可以说改变了我的创作和生活方式。”

孤山

从2012年到现在王天德做的最多的就是古今作品的拼接,他将拍卖会买来的古代碑拓、书法墨迹与自己的烫山水作品对裱,让传统与当代跨越时空进行对话,希望从中找到弥合文化断裂,重新对接并延续传统的途径。《孔子庙碑》、《龙藏寺碑》,都是他从拍卖场上收的好碑,至少是清中期的拓本,虽然他解释说碑文内容与作品画面不会有太多联系,但创作过程中也需要了解碑文的相关信息,比如他会认真考证历史上龙藏寺周围的水系分布。工作室二层挂着的是陈继儒《行书易经句》与他的《后山图》重新对裱组成的新作,“定其交而后求,安其身而后动,易其心而后语。”语出《周易·系辞》,短短三句道尽书者的处世之道,王天德也深以为然。陈继儒与董其昌同时,辞官归隐后,筑室东佘山,其书清健飘逸,媚而不俗,柔中带刚,自有风骨。王天德的香烫作品如雪景寒林,与陈书置于同一平面左右对峙,自然的仿佛处于同一语境,四百年时空转换,竟无丝毫违和之感。

无论碑拓,还是墨书,这些古代艺术品都具有一定的艺术价值和历史价值,重新接裱不可避免会对其原状造成些微破坏,但这是个不破不立的过程。当然有些作品王天德也舍不得动手,比如他放在四层会客室的一幅朱辉书法,经考证是为孤本,自然要好好保护。另一件让他犹豫的是刚刚入手的樊增祥书法。樊增祥并非书法大家,在历史上以诗闻名,王天德查阅资料时发现了一段有趣的秘辛。樊增祥其父曾于左宗棠帐下受辱,恨无功名傍身,夺官返乡后为二子延请名师,筑楼读书,后樊增祥于光绪三年进士及第才终雪前耻。“这是个励志故事。”王天德说,“人就是这样,你买了这件作品,就会不自觉的深挖他背后的故事。但是要想把握一切也是不可能的,艺术家一定会有遗憾。艺术创作中所有的呈现都有一个留白,他给你一种想象,也给你一种可能性。”

后山图——陈继儒易经行书 111×87cm

宣纸、墨、火焰、陈继儒书法 2017年

三、延续一生的功课

从水墨菜单到数码系列再到如今已经做了六七年的古今作品对接,王天德还在不停的在思考中自我提炼,以寻求更大的突破。他的作品先后被纽约大都会博物馆、大英博物馆、中国美术馆等海内外知名机构收藏,在市场中也有不俗的表现,可谓是得到了学术和市场的双重认可,但是他却说“艺术家其实是很难把握把控市场的。如果过于审视市场,涉入市场而分离自己,在艺术创作中内心就会扭曲,也会形成一种不正常的思维。艺术家还是需要简单一点的生活状态。”

在王天德看来艺术创作从某种角度来说是内心中对某一个阶段生活的真实反映。2019年底他在北京的墨斋画廊举办了一个名为“遣兴”的个展,这个名字出自他所藏的一枚黄士陵印章。历代诗家常作遣兴诗,有感而抒怀之意,王天德却说“看到这两个字其实内心中是有那么一点点的想家的。”他们这一代人,子女多在海外留学,父母子女之间和思念都是遣兴,他现在的很多作品上都会钤上这方印。“生活需要仪式感”王天德这样说,所以他会带着刚刚申请大学的女儿去南京夫子庙,也会因为女儿的研究课题阅读相关书籍。他觉得中国现在缺少的正是这种生活、学习中的仪式感,而这种仪式感也在无形中演变成文化传承。

云门问雪图——清樊增祥诗帖 37.3x191cm

宣纸、墨、焰、清樊增祥诗帖 2021年

中国文化的内核到底是什么?这个问题很大,似乎很难回答。“文化专指教育中所教授的内容。而历史遗存只是不同时期人类文明进步的见证,一个人拥有再多的历史遗存,也只是拥有了历史知识,不代表拥有文化。对‘人’这种高级动物而言,要想获得文化,需要按照教育所教授的行为准则做人做事,所以办好教育才是传承文化的重要保证。”王天德在夫子庙看到这段话深受启发随手拍了下来。他说“我们传承的并不是你看到的历史遗存本身,而是要通过教育转化为个人的积淀,传承文化。我现在看书就深有体会,有些内容可能三十岁的时候看了三遍都没看进去,现在自然而然就懂了,随着感悟、年龄、知识结构的增长,到了可以跟它对话的时候,就会产生化学反应。你看王原祁的作品也是花甲之后才越来越有厚度。中国的绘画、书法承载了太多文化,而文化是需要积淀的。这就是文化的内核吧,所以学习是延续一生的功课。”

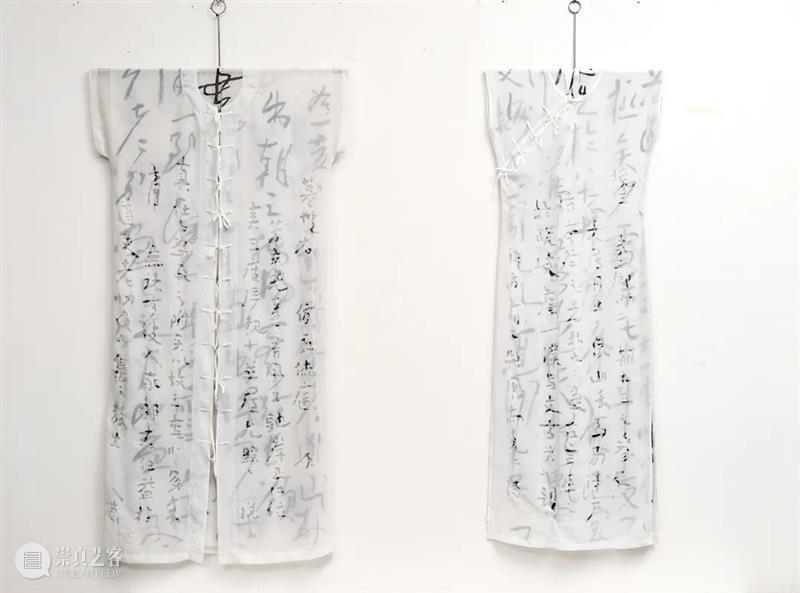

中国服装 160x85cm,160x60cm

丝绸、墨、焰 2004年

结尾

王天德是一位非常勤奋的艺术家,近十年来几乎每年都有个展面世,有时甚至一年两展,参加的联展则更多。然而现在距离上次举办个展已有一年半了,按理说每年夏天都是他最忙的时候,但今年他却想停下来,于是就把下半年的展览延期到了明年。难得两个月闲暇,他打算在家里修葺院子,上午起来能喝杯茶看会儿书,傍晚回家时还能欣赏落日余晖。“我昨天在朋友的画廊里买了一个雕塑,想用它来装点院子,再层次化的种植一些花草树木。不仅可以养心,没准对以后的创作也有帮助。”

时间虽然按下暂停,思考却没有停止。作为一个精力旺盛的狮子座大概是不会容许自己真正停下来。对王天德来说随时随地都在捕捉灵感,不久前他看到了一幅弘仁的山水,非常喜欢里面的小木屋,并由此引发了一个新的构想。在四僧包括同时代很多画家的作品中,山林往往占据了大部分画面,为了增添一些烟火气,山脚下总能见到几间小屋在山石掩映下若隐若现,院子里通常还有几株树木,一派闲适。王天德忽然记起自己也曾买过一块地,离家不远,至今闲置着。他开始不满足于修葺小院,将天马行空的想法都铺陈在这块空地上,首先要盖间房子,既要有现代风格又蕴含古典韵味,房子里安置几件家具,再挂上他的画作。他觉得这也是一种自我展示的方式。以前做展览需要一个公共空间与人交流,而现在他要把整个空间当做一件作品去设计、构建、呈现。

松岩平雪图 202.5×72cm

宣纸、墨、火焰、拓片 2019年

“我可以用一年的时间构建这样一个空间,置身其中可以与自己的画作、自己打造的家具自由无碍的进行交流,这种生活方式能让心绪更平静,顺便思考未来的五年、十年、甚至二十年的可能性。”王天德说。当然这件作品可能涉及到其他专业领域,他最近一直在关注建筑方面,想寻找一个志同道合的建筑师一起来完成这个项目。在他看来艺术创作是一个上下求索的过程,路漫漫其修远兮,与古人交流,与当下交流,与未来交流,只有通过交流才能引发思考从而突破桎梏。

文摘选自《圣佳艺文志NO.14》

▼

《圣佳艺文志》广告位招募中,欢迎来询!

▼

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享