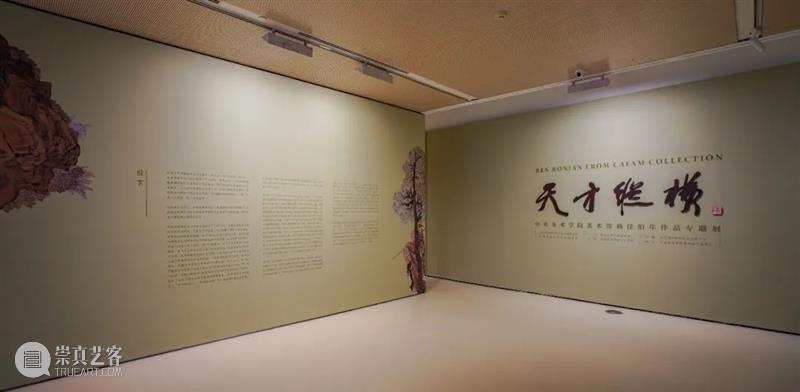

任伯年是中国近代美术史上著名的海派画家之一,与任熊、任薰并称“海上三任”。其绘画技法全面,人物、花鸟,山水等,无一不能。在研习传统的基础上,融入西方绘画中的素描、水彩技法,堪称百年难遇的全才画家。本次展览共计展出任伯年作品45套,及相关23位艺术家作品44套。此次任伯年专题推送将分别从“艺法古今”“韵胜恒蹊”和“润泽百年”三个篇章展示任伯年,这个站在古代与近代、中国与西方交融的十字路口上的艺术家的艺术滋养、艺术成就和后世影响。

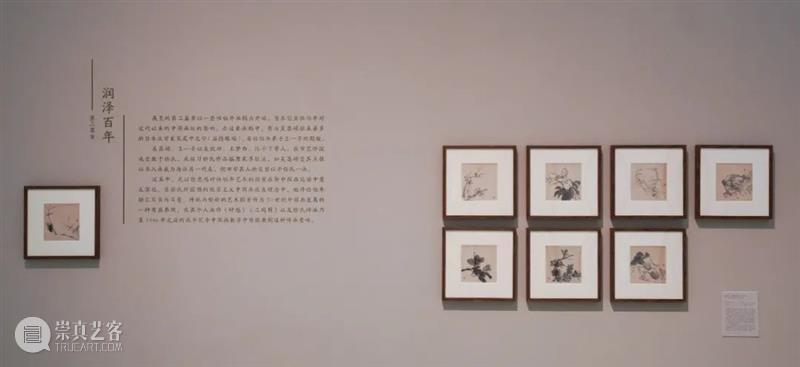

润泽百年

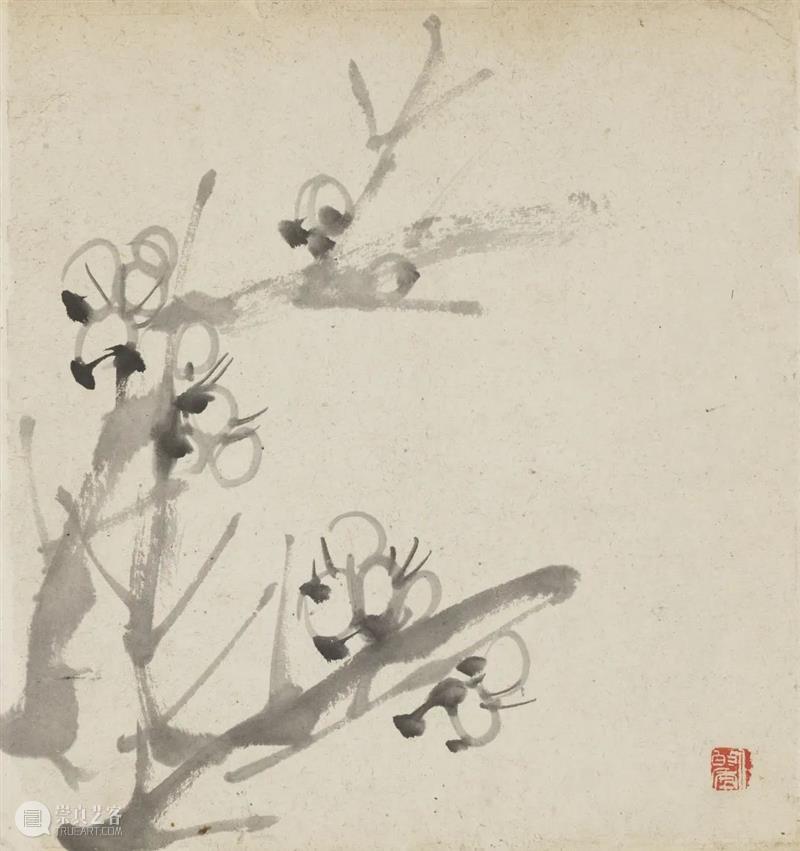

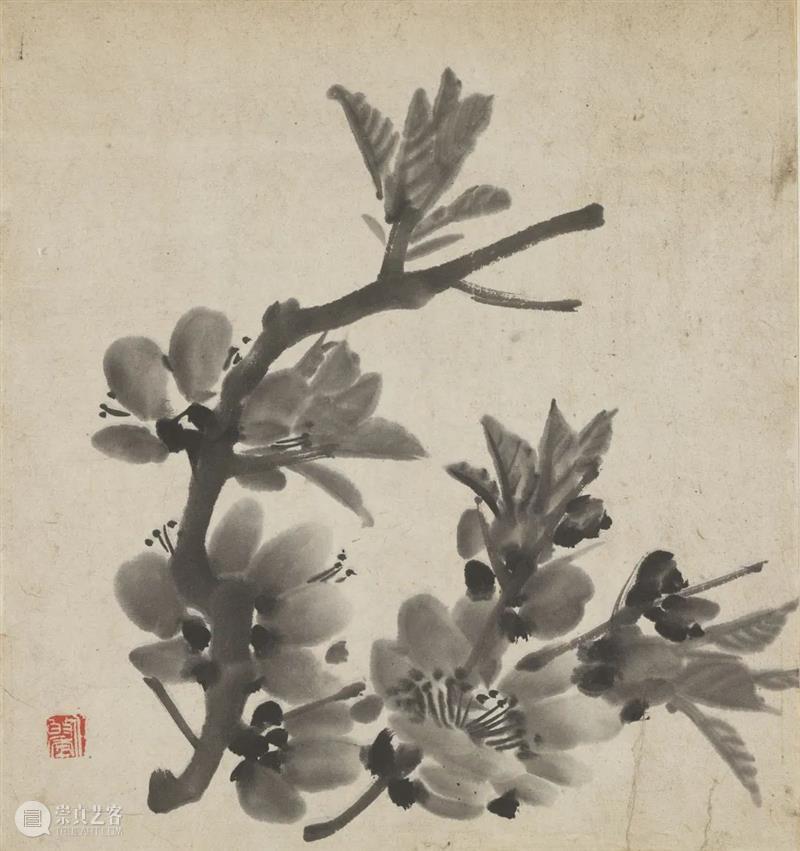

展览的第三篇章以一套任伯年画稿为开端,旨在引出任伯年对近代以来的中国画坛的影响。在这套画稿中,有与吴昌硕往来甚多的日本汉学家长尾甲之印(石隐眼福),有任伯年弟子王一亭的题跋。

吴昌硕、王一亭以及倪田、王梦白、陈半丁等人,在学艺阶段或受教于任氏,或临习任氏作品揣摩笔墨技法。如吴昌硕受其点拨以书入画成为海派另一代表,倪田学其人物造型以开任氏一派。

其中,尤以徐悲鸿对任伯年艺术的推崇在新中国画运动中意义深远。在徐氏所提倡的现实主义中国画改良理念中,他将任伯年融汇写实与写意、传统与创新的艺术探索作为 20 世纪中国画发展的一种有益参照,在其个人画作《钟馗》、《三鸡图》以及徐氏传派乃至 1946 年之后的北平艺专中国画教学中皆能看到这种传承意味。

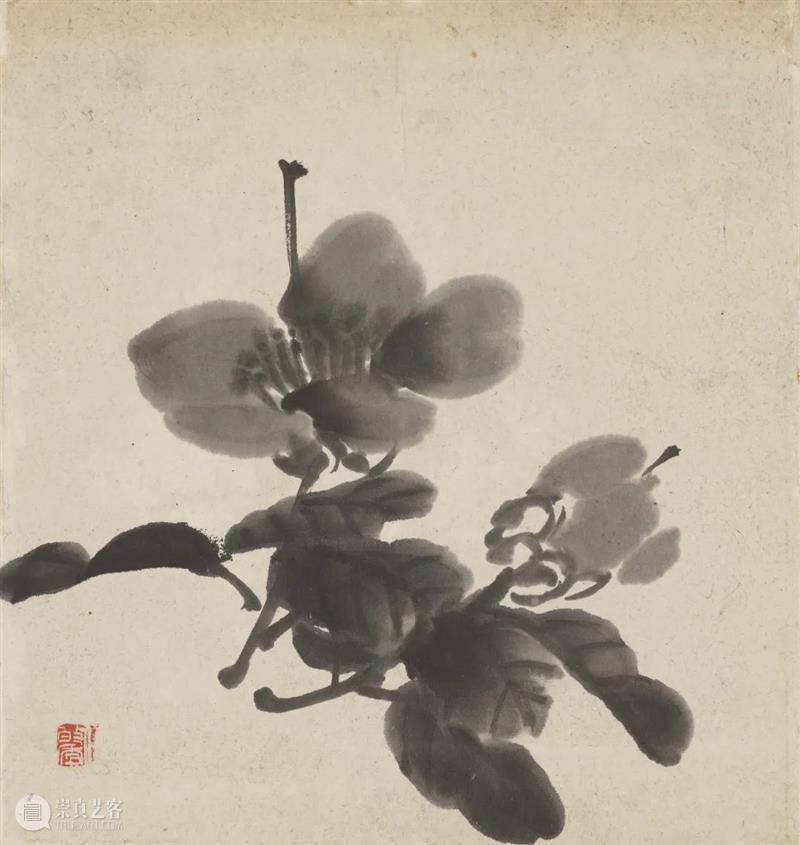

左右滑动查看任伯年《画稿》(部分)

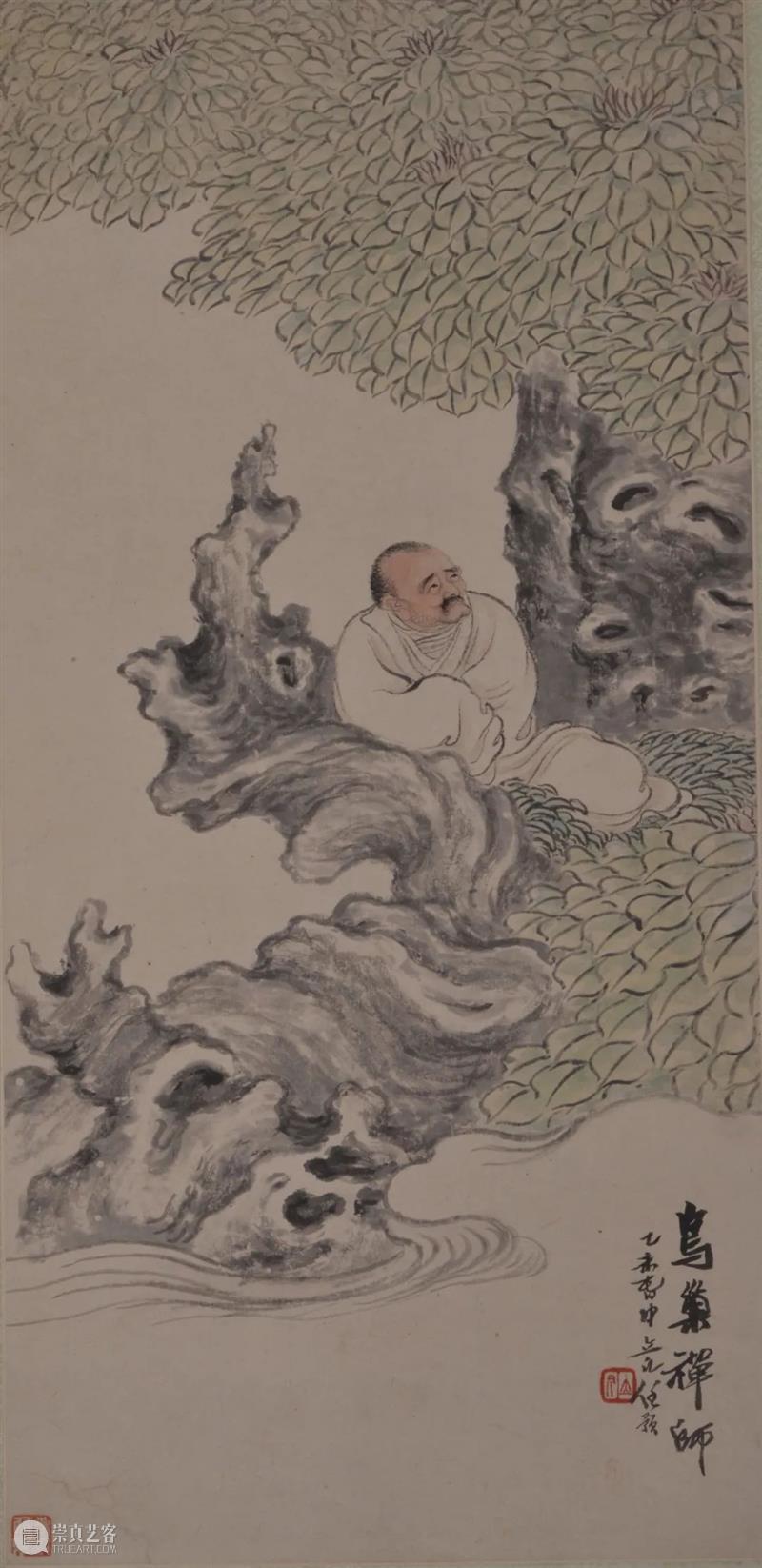

任预

任预(1853-1901),字立凡,浙江萧山人。任熊之子,任薰之侄。花鸟、人物能继父风,亦善山水,兼师任伯年和赵之谦。长期在上海、苏州一带卖画。画风秀出时流,别立疏懒风趣。

任预继承家学,但不墨守成规,是四任中完全脱去任派习气者。在山水画上,他舍弃家传的老莲造型,从小四王及张赐宁、王学浩中开展新局,全以密点组成,或圆或横,形成浑点组合的“色、墨密点法”。其山水中加人物、树石,配合出新。尤其衣纹,以传统线描笔法勾勒轮廓,行笔顿挫有力,颇具书香优雅之气。创作题材亦非常广泛,山水、肖像、道释、花鸟、畜兽无所不包。

任预 《鸟巢禅师》片 1895年 纸本设色 纵 77 厘米,横 37.5 厘米 中央美术学院美术馆藏

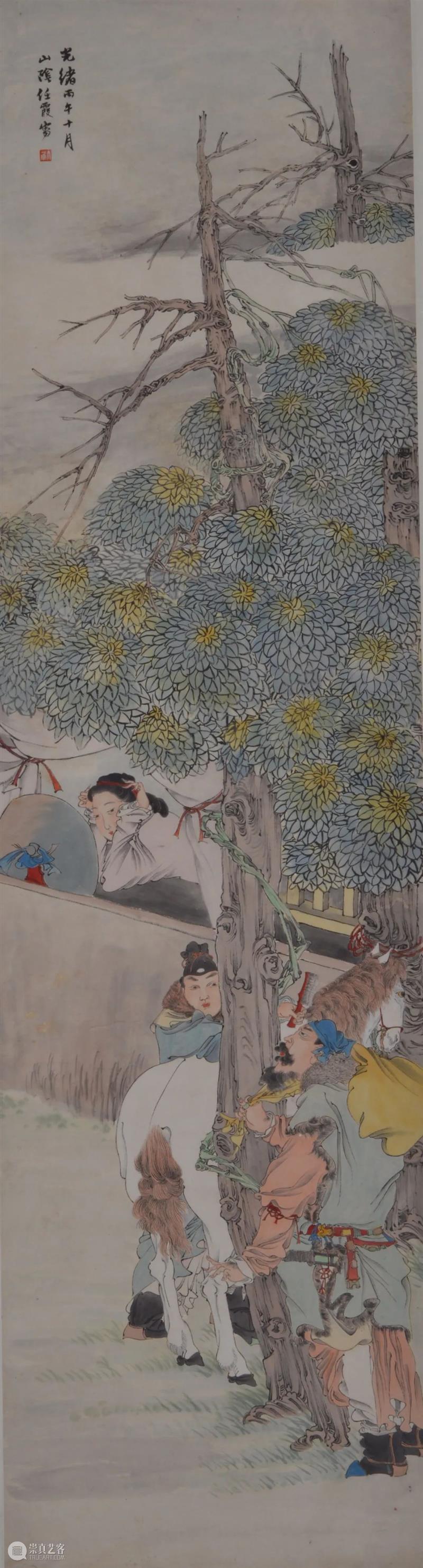

任霞

任霞(?-1920),字雨华,任伯年之女。任霞随父长期寓居上海,善绘人物、山水、花鸟。清代张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》中记载:“任雨华女史,萧山人,伯年之女,伯年画名满海内,女史耳濡目染,亦工山水。”

任霞画承家学,画风直追任伯年笔意,人物花鸟得其父真传。秦祖永《桐阴论画》中记载:“用笔用墨深得古人三昧,颇无脂粉之气。”任伯年晚年因长期嗜食烟酒,肺疾日重,健康与精力大受减损,为维持家中生计,常由任霞凭其深厚的临摹功力代笔作画,以谋画资。任伯年去世后,任霞鬻画以养母抚弟,其孝行时人多有评说,但嫁后操笔渐希。

任霞 《风尘三侠图》轴 1906年 纸本设色 纵 149 厘米,横 40.5 厘米 中央美术学院美术馆藏

吴昌硕

吴昌硕(1844-1927),初名俊,又名俊卿,字昌硕,别号仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、缶道人、石尊者等,浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人。

光绪九年(1883),吴昌硕路经上海期间在高邕的介绍下与任伯年订交,他当时为任氏刻“颐颐草堂”和“山阴任颐”二印为赠。后从任氏学画。关于吴昌硕的绘画师承,郑逸梅的《小阳秋》记载道:“吴昌硕学画于伯年,时昌硕年已五十矣。伯年为写梅竹,寥寥数笔以示之。昌硕携归,日夕临摹,积若干纸,请伯年政定。”任伯年亦对吴昌硕诗书篆刻方面的造诣甚为钦佩,二人既为师生,又是画友。相识初期,任伯年即从吴昌硕当时的画作中看到其书法、篆刻磨练的笔墨功力,任氏曾言:“子工书,不妨以篆籀写花,草书作干,变化贯通,不难其奥诀也”。从某种程度上可以说,这是任伯年对吴昌硕学画的一种“点化”,为吴昌硕指出了“以书入画”的门径。吴昌硕以篆写梅,狂草作葡萄,以“马”字点画作叶脉等等,把书法中的用笔,运用于绘画。而其画中呈现的气势、布局、韵律,是把他对书法艺术“重气尚势”的审美理念,恰到好处地也应用到绘画中。

光绪十三年(1887)吴昌硕移居沪上后,与任伯年过从甚密。这一时期,任伯年为吴昌硕作肖像画《酸寒尉像》、《蕉阴纳凉图》,吴昌硕为任伯年刻“任和尚”朱文印。任伯年绘画受吴氏书法金石韵味的影响也是从此时开始,吴氏以金石笔法入画的特点在任伯年的花鸟作品中有较多体现。

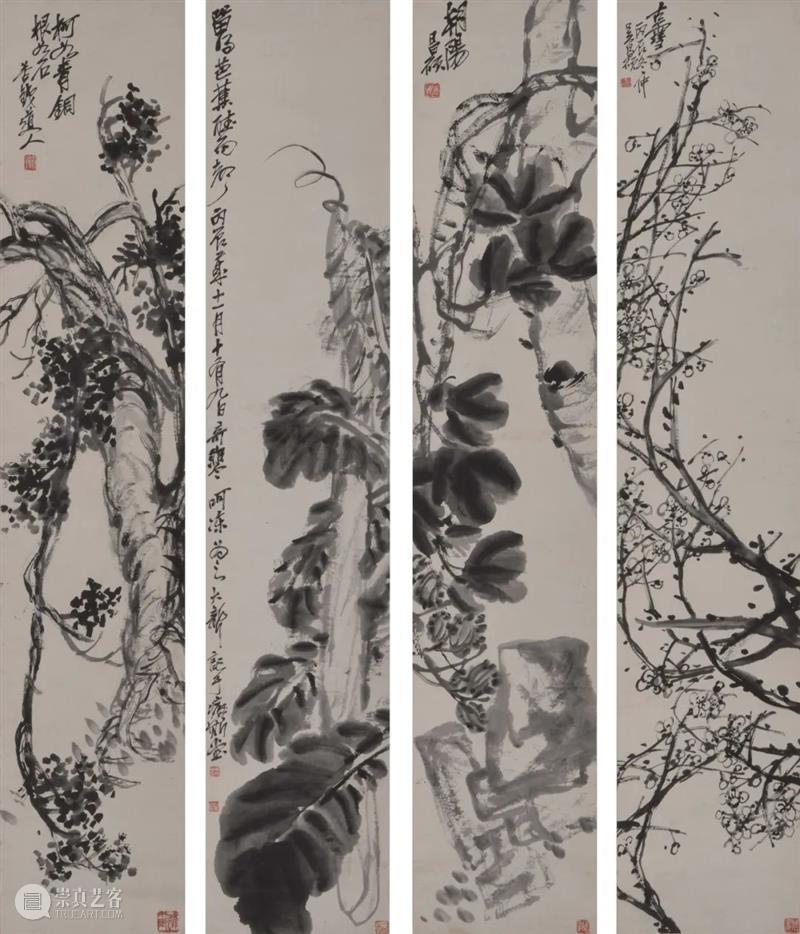

吴昌硕 《芭蕉松梅》 四条屏 1916年 纸本水墨 各纵 134.5厘米,横 27厘米 中央美术学院美术馆藏

倪田

倪田(1855-1919),初名宝田,字墨畊,别署墨畊父,号墨道人、墨翁,又号璧月盦主,江苏江都人。1910 年任上海书画研究会庶务协董。

倪田画人物仕女及佛像皆取景高远,线条流畅,尤善画马及走兽,能随手挥洒,不用巧笔起稿。早年学王素,得华嵒法,后改学任伯年。光绪中行商到上海,爱任伯年画,遂弃其业而参用任法,所作人物造型与面部细节如任伯年之奇特稚拙,富有意趣。其笔下水墨巨石,设色花卉,腴润遒劲,擅胜於时,并兼工山水。他是任派的重要传人之一,有“今之学任颐者皆倪田别派”之说。寓居上海卖画三十年,与任伯年、吴昌硕、钱慧安、徐新周等人经常往来,切磋画艺,名噪于时。

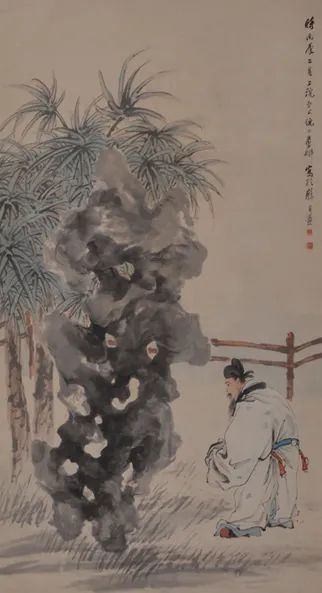

倪田 《米芾拜石》轴 1916年 纸本设色 纵 147 厘米,横 79 厘米 中央美术学院美术馆藏

王一亭

王一亭(1867-1938),名震,号白龙山人、梅花馆主、海云楼主等,法名觉器。祖籍浙江吴兴(今湖州市),生于上海。14 岁入上海怡春堂裱画店当学徒,有深厚的书画功底。早年师从任伯年,继承任派风格。

《徐悲鸿谈艺录》中记载王一亭早年在裱画店常见到任伯年的画,因十分喜爱,经常模仿。一日被任伯年见到后受到夸奖,后于 1884 年被任伯年纳为弟子。早年画人物的构图和技法多学自任伯年,造型严谨,设色淡雅。山水画师法吴镇,晚年师法吴昌硕。

王一亭 《松鹤图》轴 1913年 纸本设色 纵 151 厘米,横 75.5 厘米 中央美术学院美术馆藏

陈半丁

陈半丁(1876-1970),即陈年,浙江山阴(今绍兴)人。擅长花卉、山水,兼及书法、篆刻。曾任中国美术家协会理事、北京画院副院长、中国画研究会会长。

1894 年,陈半丁的表叔、西泠印社创始人之一的吴隐自上海回绍兴,因拓印谱缺乏人手,遂将陈半丁带至上海,这可以说是他人生的转折点。到上海后,受任伯年、吴昌硕、蒲华等名家的教诲。尤其是 1906 年,受严信厚之子——严子均邀请,到他家作画。当时严子均任宁波会馆董事,会馆中有很多任伯年的画需要复制,于是陈半丁在严家临摹任伯年的画作,为其日后的艺术发展打下了坚实的基础。金城偶然得见其画作,甚是欣赏,于是力邀其北上京城,开启了他“南风北渐”的历程。

陈半丁 《紫藤图》轴 1958年 纸本设色 纵107厘米,横55厘米 中央美术学院美术馆藏

徐悲鸿

徐悲鸿(1895-1953),原名徐寿康,江苏宜兴人,中国现代画家、美术教育家。曾留学法国习西画,归国后长期从事美术教育。擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统中尤推崇任伯年。

任伯年的“写实”风格对徐悲鸿所提倡的中国画改良具有重要的现实意义,他认为举古今真能作写意者,必推伯年为极致。在徐悲鸿看来,中国画改良一方面要重视欧洲写实主义的价值,另一方面亦注重中国本土绘画中的“写实”传统,即“建立新中国画,既非改良,亦非中西合璧,仅直接师法造化而已”。而任氏这一融贯中西(写生、西洋画、写真术)的绘画风格无疑为他的革新思想提供了重要参照。徐悲鸿曾评价任氏为“近代画之巨匠,固当推任伯年为第一”。

同时,徐悲鸿亦是 20 世纪以来研究和传播任伯年艺术理念的最为重要的人物,他不仅藏有《乞食图》(一说为《横云山民行乞图》)、《胡公寿夫人像》等多幅任氏作品,常与学界同人共同观赏学习,还撰写《任伯年评传》(1950)等研究专论。

徐悲鸿 《钟馗》轴 1939年 纸本设色 纵 112 厘米,横 55 厘米 中央美术学院美术馆藏

徐悲鸿 《三鸡图》轴 1937 年 纸本设色 纵 84 厘米,横 50.5 厘米 中央美术学院美术馆藏

文化和旅游部2021年全国美术馆馆藏精品展出季入选项目

天才纵横——中央美术学院美术馆藏任伯年作品专题展

时间:2021年9月18日-10月17日

地点:中央美术学院美术馆三层展厅

主办:中央美术学院美术馆

支持:中央美术学院人文学院

主编:何一沙

责编:吴靖

现场图:王睿莹

识别二维码,关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享