靠近珠江口的顺德自明代以来就是一个相对富庶的区域,农产和水产丰富,桑蚕业也很发达。由顺德生产的丝绸,被技术娴熟的广绣工匠织成披肩。为了适应当时的国际审美,工匠用玫瑰和康乃馨取代莲花和龙等传统的中国吉祥图案——这些繁复的花卉真丝刺绣令拉美女性着迷,源自美洲原住民服饰的流苏则为弗拉明戈舞者增色不少。在西班牙人跨越太平洋,主导美洲、亚洲和欧洲贸易的数个世纪之间,丝绸制品、陶瓷和茶叶等大宗贸易商品,由广州出发,转马尼拉,过墨西哥的阿卡普尔科,最后在西班牙南部港口塞维利亚登陆。塞维利亚是麦哲伦航线的起始点,从这里出发的西班牙大帆船,载着沉甸甸的美洲白银和热切的天主教传教士到达菲律宾群岛。这也是伊比利亚重商主义的黄金时期,不过,他们很快就会把亚洲的优势拱手让给英国和荷兰的东印度公司。

到达苏禄海并试图向南海进发的传教士们很早就认识到,将侨居于吕宋和马尼拉的中国人天主教化,可以令殖民统治更加有效。这些来自福建、广东和台湾的旅居者,在马六甲以东的“海上丝绸之路”沿岸,充当帝国贸易的中介,他们在菲律宾被称之为“生意人”(sangley)。“生意人”的原文是加禄语,该词的中文表述有好几种,其发音可能源自客家话中的“生意(seng-li)”,亦称作“常来人”或“生理人”。本尼迪克特·安德森在《想象的共同体》中指出菲律宾的民族革命英雄黎刹其实是“生理人”,以区别于从美洲新大陆移植过来的种族化称谓“梅斯蒂索人” (西班牙语:mestizo;葡萄牙语:mestiço)。

马尼拉披肩 图片来源于网络

蔡影茜现为时代美术馆学术副馆长及首席策展人。她在时代美术馆策划了一系列群展,包括时代异托邦三部曲之“一个(非)美术馆”(2011)、“不想点别的事情,简直就无法思考”(2014)、“从不扔东西的人”(2017)和“非黑/非红/非黄/非女”;个展“蒋志:如果这是一个人”(2012)、“罗曼·欧达科:脚本”(2015), “奥尔马·法斯特:看不见的手”(2018)“周滔:铜镜岭”(2019)以及“大尾象:一小时、没空间、五回展”(2016), “潘玉良:沉默的旅程”(巴黎Villa Vassilieff和广东时代美术馆,2017);她是泛策展系列和“一路向南”研究网络的发起者,电子期刊 On Our Times 的主编及“生滚粥”主播,并于2019年获得亚洲文化协会的研究奖学金。

早在美国加州、澳洲维多利亚等地出现“金山”之前,西婆罗洲的金湖已经吸引了华南劳动力出洋谋利。在此地,天朝的弃民发展出来了一个叫做“公司”的独特社会科技,这是一种集劳务合作和利润共享为一体的淘金团体,不同的公司偶尔也要为水力和沉淀物相互械斗, 甚至是挑战尚未称霸的荷兰东印度公司(“公班衙”)。

在这大清的治外之地,银才是最有权威的交换媒介和价值单位。金仅是一种商品,被塞进信封盖上公司印章(“三条沟”、“大港”、“兰芳”等)以保证纯度——这样金才可以换银或者其他的金属。公司是进口劳动力的机器,将劳动力转化成金,再交换为银。

其中一个淘金者是乾隆时期出生的梅县客家穷秀才罗芳伯,兰芳公司创始人,他后来被神化为企业家、共和主义者,殖民者等等矛盾的身份。他倒没有自我编织这些神话,但留下了一首《金山赋》。它挪用怀乡的措辞去撰写跨语言的淘金过程与跨域/语的器具:“由郎漾荡于胸中,乍分还合;刮子婆娑于水底,欲去仍留。”

“由郎” (马来语:dulang),指淘金用的浅底宽口木头或者金属器皿,站在金湖里盛满污水有节奏地旋流它可以把沙子甩出去,留下沉重的金粒。像罗芳伯这样定居于婆罗洲的客家与潮州男丁都与当地的达雅克人通婚,形成了一个由种族、性别、和籍贯分层的土生社会(他们的子孙被称为“半唐番”,不许于公司任职)。然而,在今天的西婆罗洲文化,再也找不到可以区分华人、达雅克、马来等不同民族成分的“由郎”。

印尼自媒体里每日充斥着关于中国非法移民的传闻。然而,近几年涌向全世界各地的主要不是中国劳动力而是中国资本,尤其在疫情期,抱着新时代淘金梦的华人劳工无法自由迁徙,资本却畅通无阻,这种有国家背书的扩张和清朝的南来偷渡无法相比。“由郎”的意义在于它证实了资本主义的多元和多源,它并不只有西方一个源头,而是一股由不同文化传统支流汇集而成的洪水。

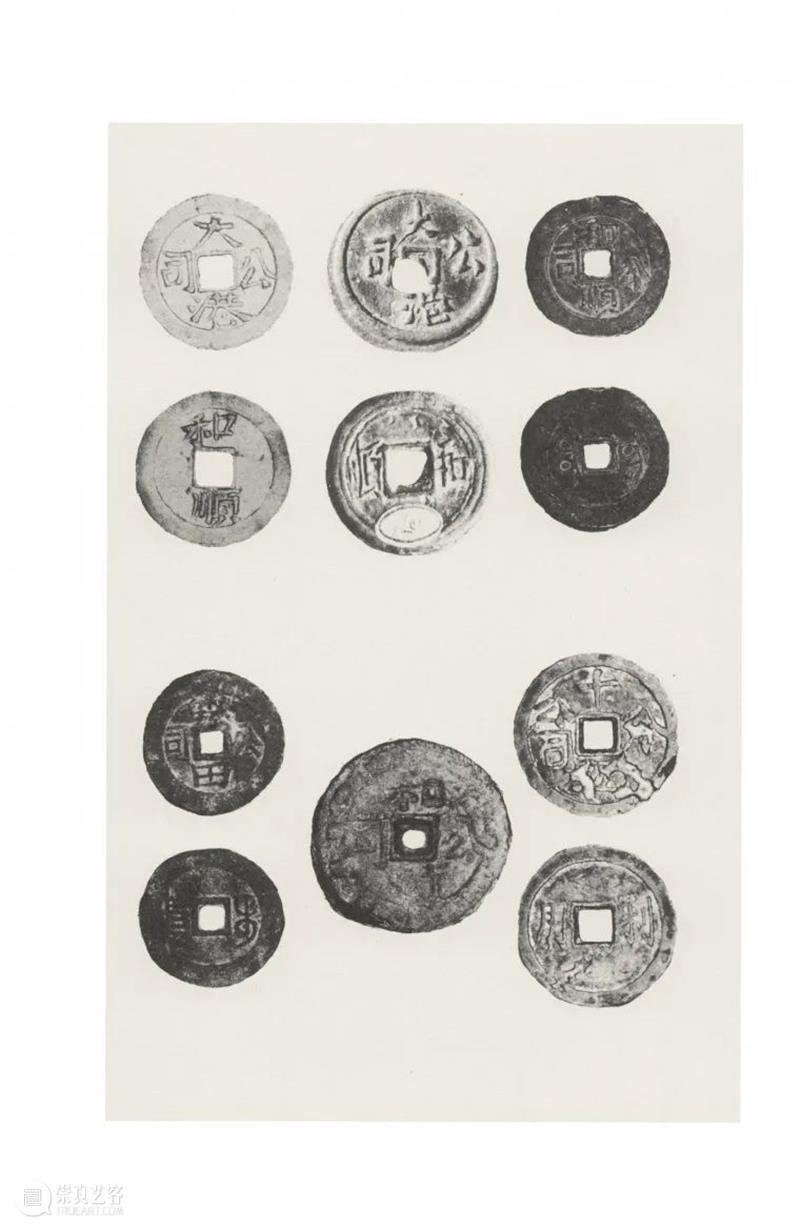

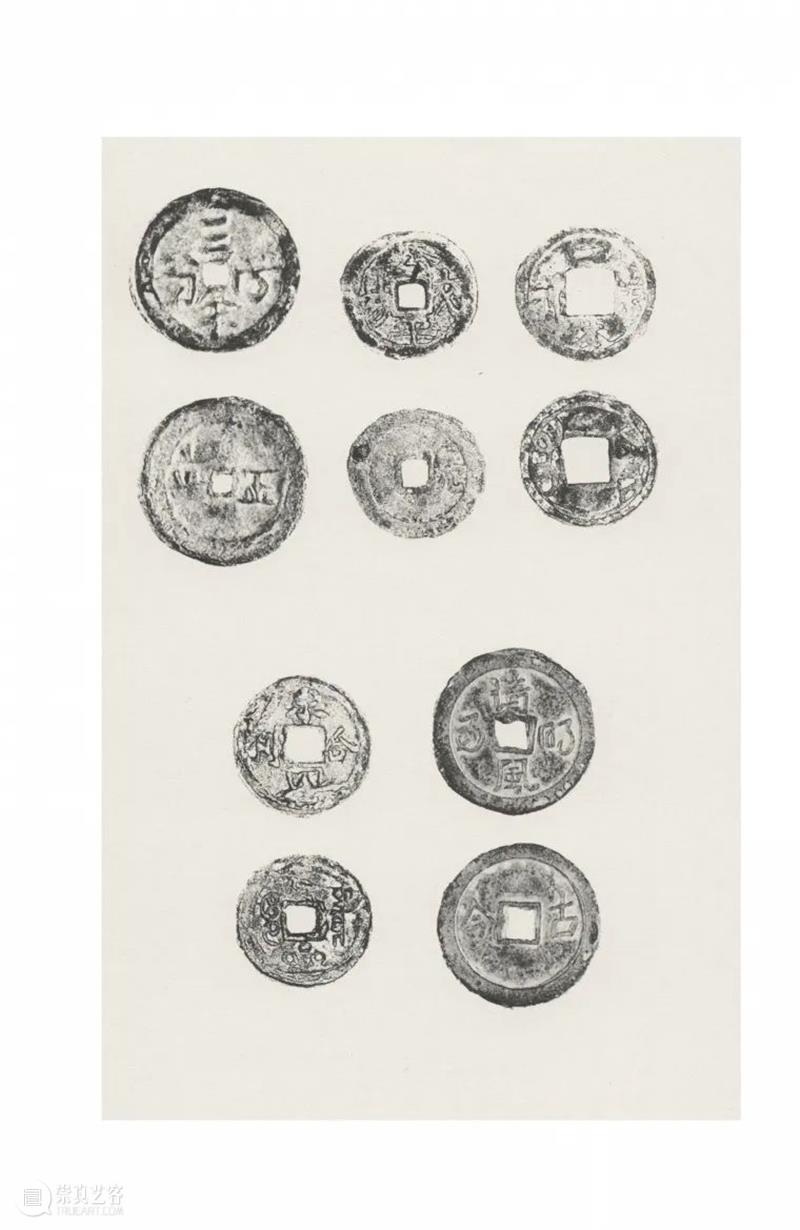

为了铸造钱币,在西婆罗洲定居的矿工需要进口铅和锡,这些原料是用装进信封的金粉出口换来的。这种情况下,钱和其他商品之间的区别变得模糊。

图片摘自Yih and Creek, "The Gongsi Cash Pieces of Western Borneo and Banka," The Numismatic Chronicle, vol.153, 1993.

许大小是哥伦比亚大学东亚语言和文化系的博士候选人。他的论文探讨印度尼西亚的后殖民时期中文媒体以及种族资本主义的全球历史。他也在罗德岛设计学院教授现当代艺术史,同时进行一些艺术写作。

“粤港澳大湾区”是一个被建构的新生事物、一种自上而下的视角和整合,也是一种以效率、速度和流动作为目标的未来城巿发展的蓝图。我们是否可以以大湾区作为一个实验,一种想像的实验来思考它?一方面是多样性,当我们谈论智慧城市、人工智能、自动化、生态危机、信息安全、虚拟现实的未来、全球贸易等话题,这种未来观从何而来,由什么来决定?另一方面,大湾区背后蕴涵着深厚的政治、空间、历史、地理的意义流变,是否可以基于“珠三角-大湾区”的话语和历史流变,发展由地方性知识生产出发的思路,与技术加速进行一种新的对话,打开艺术和不同学科的链接,以及重塑艺术和科技机构的视野?在探讨技术、思想、生态的多样性之时,将“大湾区”作为中国南方技术和文化的想象样本?

大湾区关键词项目是不断拓展的思想库,我们已经收集了来自全球各地学者们的31个关键词来展开第一轮的思考。该项目持续面向全球邀稿,我们期待作者可以围绕上述问题,打开文化、地缘与技术的批判性想象。每个词条500字中文(300英文词),欢迎來稿前与我们沟通,稿件一旦采用将会以中英文的形式发表于媒介实验室官方网站。投稿邮箱:medialab@timesmuseum.org

推荐阅读

TACB展览:远方,大海在歌唱

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享