艺术专栏|帕特·斯蒂尔的艺术人生

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

厉蔚阁代理艺术家帕特·斯蒂尔在中国的首场同名个展现正于龙美术馆(西岸馆)展出,近三十件作品横跨四十载,全面呈现艺术家投身抽象、书法态势、色彩理论与油彩特性的艺术实践。

关于斯蒂尔,她在1970年代已声名大噪,两次获美国全国艺术基金会(1976年及1973年)资助;79岁时被美国国务院授予国际艺术奖章;今年虽然已83岁,每天仍坚持创作,并认为这是她必须要做的事情,“我认为对于那些以艺术为终身事业的人来说,这是他们自身的一部分。”

帕特·斯蒂尔在其工作室内,2021年。摄影:格蕾丝·罗赛里 © 帕特·斯蒂尔

帕特·斯蒂尔 (Pat Steir) ,1938年生于美国新泽西州纽华克,在波士顿大学修读艺术和哲学,并于1962年取得普瑞特艺术学院艺术学士学位(全球排名前十的艺术与设计学校)。

25岁时,她获邀参与亚特兰大高等艺术馆联展,初显锋芒。26岁,她参与费城艺术馆和现代艺术博物馆群展,成为首批于纽约艺坛崭露头角的女性艺术家之一。

1960年代中期,斯蒂尔获纽约哈珀与罗出版公司任命为艺术总监。1970年代初,她在帕森斯设计学院和普林斯顿大学任教艺术,其后于加州艺术学院任教,罗斯·布莱克纳(Ross Bleckner)、大卫·沙尔(David Salle)和艾米·西尔曼(Amy Sillman)曾于其门下学习。斯蒂尔是Printed Matter书店、《异端》和《Semiotext(e)》的创办成员。斯蒂尔在1970年代初声名大噪,她从莎士比亚的名句“玫瑰若改其名,亦不减其芬芳”和葛楚·史坦(Gertrude Stein)的反驳“罗丝是一朵玫瑰,但玫瑰只是玫瑰”取材,在单色画布绘上以玫瑰花为主的各种意象符号,并用“X”划掉。对于这种行为,斯蒂尔解释:“我希望消灭图像的象征意义,然后使图像成为另一个符号的象征。我必须画出图像,然后划掉。”通过这个系列,艺术家首次探讨再现和语义意义的问题。她后来继续探讨这些议题,竭力寻找自己的风格与理论。她深受概念艺术、法国哲学和东亚艺术与哲学影响,在1970年代中开始创作房间大小的艺术装置。

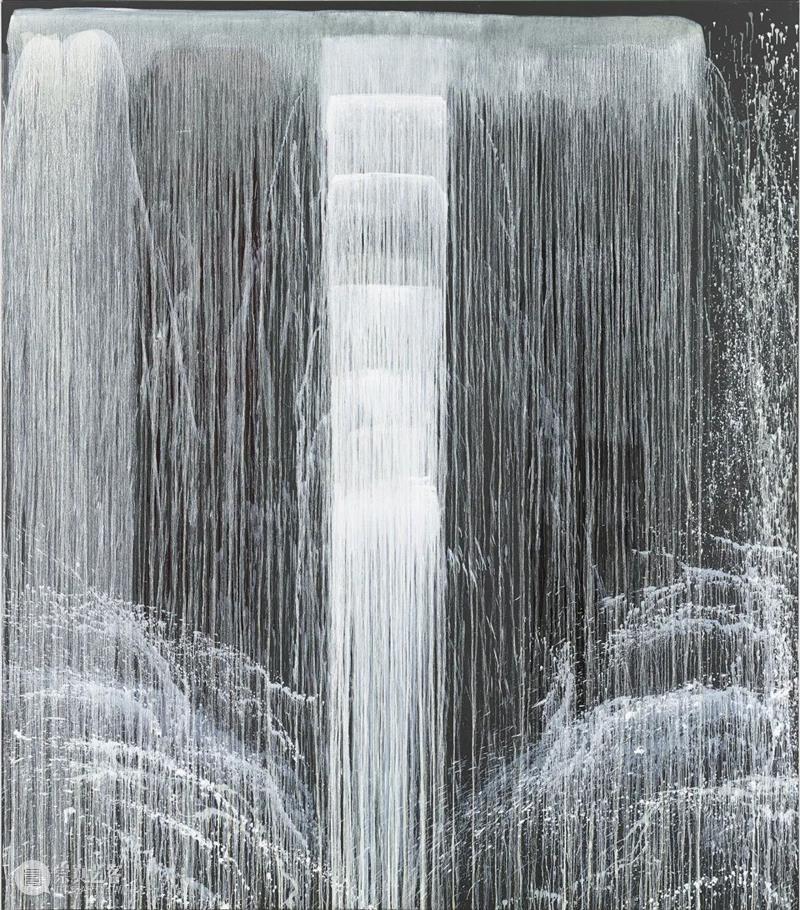

在1970年代末,斯蒂尔游历美国各地,最终定居欧洲,并在当地多家画廊定期展出作品。帕特·斯蒂尔,普里西拉瀑布,332.7 x 292.1 cm,油彩画布,1991 © 帕特·斯蒂尔,由龙美术馆提供

帕特·斯蒂尔,蓝底黄色的较小瀑布,304.8 x 213.4cm,油彩画布,1992 © 帕特·斯蒂尔,由龙美术馆提供

斯蒂尔于1988年回到纽约,开始尝试把稀薄的白色颜料倾倒或泼洒在画布上,摆脱对图像和构图的有意识思考,并让创作过程的痕迹变成图像。诗人安妮·沃尔德曼(Anne Waldman)曾言,斯蒂尔的画作提供了“一种进入天体气候‘倾泻’空间的、全然立体的体验,人们得以感受到她的实体在空间中直观而本能的冲击。”帕特·斯蒂尔工作室。摄影:格蕾丝·罗赛里 © 帕特·斯蒂尔

尽管人们把她的泼溅手法与杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)的手法比较,但她并非将画布放在地板上,而是站在梯子上,往松散地钉在工作室墙上的画布直接泼洒颜料,由重力、时间和媒介的流动性来决定最终的画面效果。这种创作手法之中被划定的偶然性,成为斯蒂尔创作手法的一大特色。然而,她严谨地控制创作技巧,而非完全任由外在元素和因素完成画作。斯蒂尔通过研究日本画和中国画,创出这种仔细控制的艺术技法。她深受道教和佛教启发,创作方式超越具象与抽象之间的分冶。她刻意偏离波洛克和其他抽象表现主义艺术家作品中简单乏味的笔触,致力探索自由感知的沉思境界。斯蒂尔从中试图刻画并唤起一种心境:她的画作并非呈现瀑布或海景的庄严气势,而是充满灵性的空间。“帕特·斯蒂尔”展览现场,观众正在参观,龙美术馆(西岸馆),2021,摄影:shaunley

斯蒂尔坦言:“我希望我的画作能被视作一种景观。它不在此处,它的边界在观者的视野框架之外。我希望观者的体验是,他们仿佛置身田野,而不是从窗户往外看。我喜欢画布上有空间的存在。”

观众在观看斯蒂尔作品的时候,看到的不仅仅是瀑布,也是田园风景,是整个和谐的自然界,是自己的宇宙。

五十年来,斯蒂尔在多家美国和欧洲的美术馆、博物馆举办个展。她于近期完成了两组尺幅巨大、严谨绘制“瀑布”项目:为费城巴恩斯基金会创作的“宁静而隐秘的瀑布”系列 (2019年) 和为华盛顿特区史密森学会的赫希洪博物馆和雕塑园创作的“色轮”系列 (2019-2021年)。Lévy Gorvy在伦敦 (2016年) 和纽约 (2017年) 举办了她的绘画个展,并在2019年主办了由斯蒂尔策展的“形迹 (空 山 水)”展览。

斯蒂尔的作品在全球数百个群展中展出,并成为各地大型博物馆的永久馆藏,包括丹佛美术馆、巴黎卡地亚基金会、华盛顿赫希洪博物馆及雕塑园、巴黎罗浮宫、纽约大都会艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、华盛顿国家艺术馆、费城美术馆、纽约惠特尼美国艺术博物馆、纽约所罗门·古根海姆博物馆和伦敦泰特美术馆等机构。

斯蒂尔获颁多项殊荣,包括古根海姆学者奖(1982年)和美国全国艺术基金会(1976及1973年) 资助。1991年,她获普瑞特艺术学院颁授美术荣誉博士,2001年更获波士顿大学艺术学院颁发“杰出校友奖”。斯蒂尔在2015年获颁摩尔艺术与设计学院“远见女性奖”,并在2016年获选美国艺术暨文学学会成员。2017年,她被美国国务院授予国际艺术奖章。“帕特·斯蒂尔”展览现场,龙美术馆(西岸馆),2021,摄影:韩小易- 相关展览 -

厉蔚阁致力于在现当代艺术领域提供顶级的鉴藏体验。画廊由多明尼克·李维 (Dominique Lévy) 与布赖特·格文 (Brett Gorvy) 创立,于纽约麦迪逊大道、伦敦梅菲尔及巴黎玛莱区均设有展览空间。2019年3月,厉蔚阁于香港开设画廊空间,占地2500平方英尺,位于中环历史悠久的圣佐治大厦首层,与第七届香港巴塞尔艺术展同期揭幕。2020年10月,魏蔚 (Rebecca Wei) 加入画廊,任亚洲区合伙人兼主席,画廊自此正式更名为「厉蔚阁」。魏蔚的加入进一步推动了画廊在亚洲地区的长远承诺,加强了与亚洲各地知名藏家、鉴赏家、艺术家、博物馆及业务伙伴的关系,为画廊的全球战略部署和亚洲市场拓展注入创新和活力。厉蔚阁聚焦现代、战后及当代艺术领域,通过展览及私人咨询,纵深拓展及深化画廊的关系网络。画廊长期致力为代理的艺术家及艺术资产管理机构举办一系列多元的展览及活动,并持续提供艺术历史研究及原创奖学金、出版展览图录、专题论文及其他重要著作。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享