设创人物|苏运升:从世博会到气膜火眼实验室

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

“城市规划”、“设计集成”、“智能建造”、“跨学科创新”是苏运升提及最多的关键词,无论是公开演讲还是小范围交流。他曾在2014年登上全球TED大会舞台,作为唯一来自中国的演讲者向全世界传达他的“未来智能城市创新”理念与探索。而这两年,尤其是疫情爆发之后,“城市生命”成为苏运升挂在嘴边和放在心里的最重要的五个字。

最近一次看到苏老师是在设创学院大厅,他刚代表“气膜版火眼实验室”设计团队从绍兴柯桥捧回“第六届中国设计智造大奖产业组金奖”的奖杯回来。

苏运升代表团队上台领奖并发表获奖感言

从去年4月建成落地,到陆续驰援全国乃至世界多地爆发的新冠疫情,诞生于危难、救民于水火的“气膜版火眼实验室”也同时被推上了全球诸多设计大奖的颁奖舞台。这项同济大学与华大基因共同完成的跨学科设计之作,在短短一年多时间里,斩获第六届中国设计智造大奖产业组金奖、IAI全球设计奖(IAI Design Award)建筑概念“最佳设计大奖”、CGD当代好设计金奖、The Great One产品设计至尊奖、2020好设计金奖、2020深圳环球特别奖——“全球抗疫产品设计奖”优秀奖、2021德国红点最佳设计奖、2021iF奖——产品设计奖、第十届“太湖奖”至尊大奖等多项大奖,并入选2021“上海设计100+”榜单。“用设计思维去带动技术的集成和创新,然后获得新的产品,去解决自然、人类和社会问题是做设计的关键。希望‘设计’为城市生命体的建构、迭代与永续发展发挥更大的作用。” 苏运升多次代表团队上台领奖,在发表获奖感言时他表达了一个城市规划师对“设计”的价值与使命的理解。

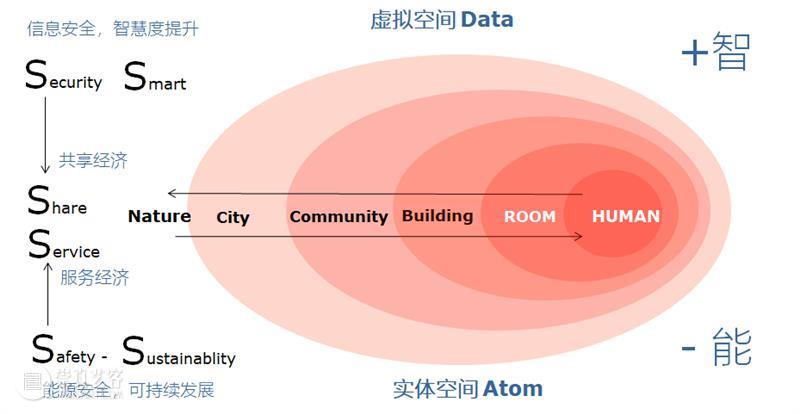

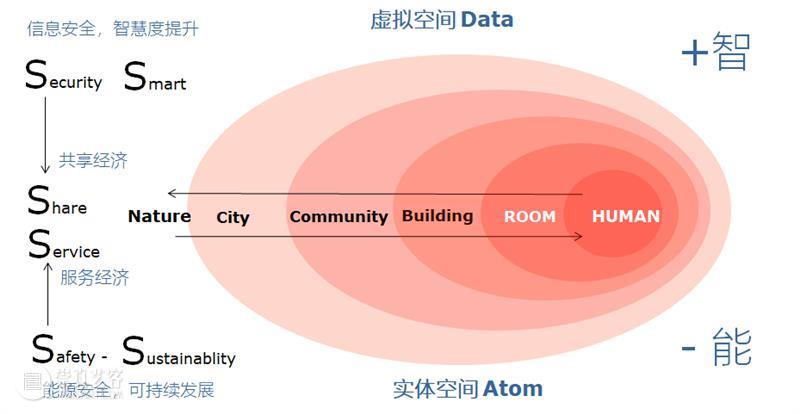

苏运升的天人合一/加智减能/6S协同的创新地图

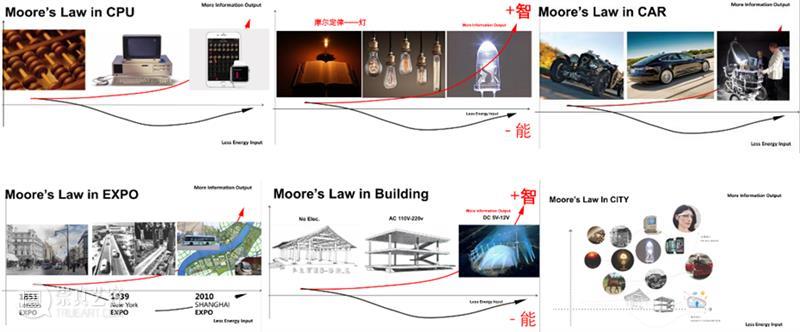

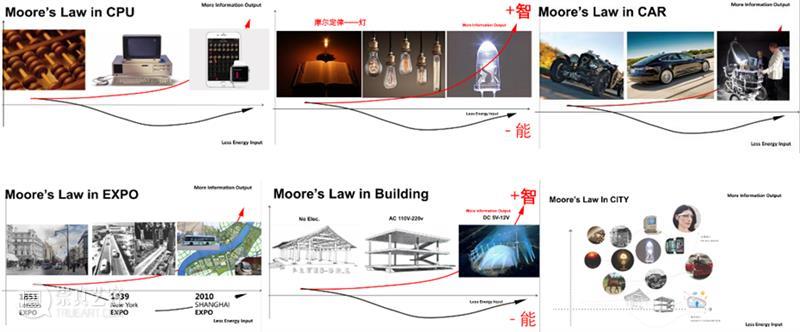

苏运升认为,和芯片上的摩尔定律一样,城市中的带电上网的智能设备都会以城市摩尔定律的逻辑,不断迭代升级

作为城市规划师,苏运升将城市发展作为生命体进化来看待

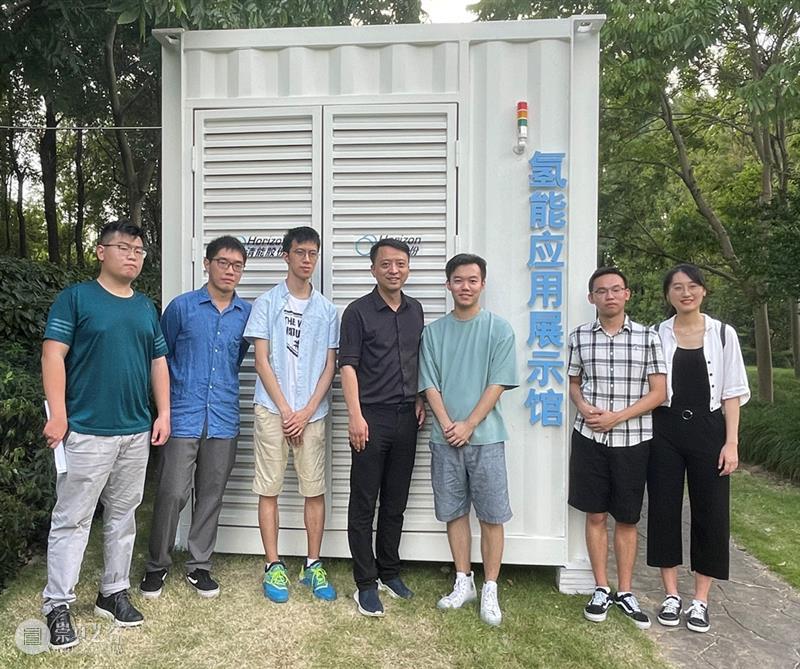

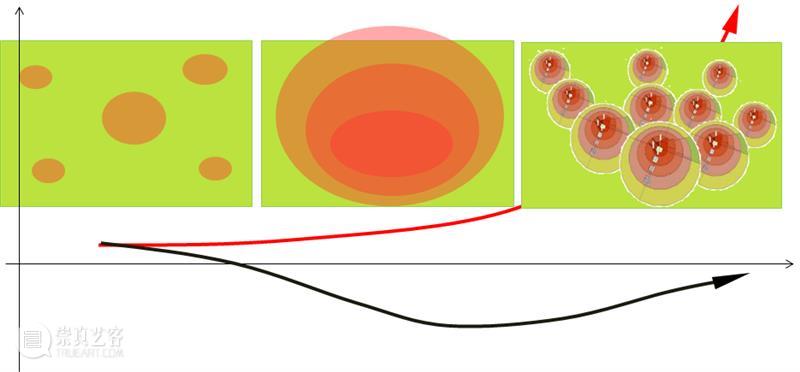

在苏运升看来,“城市生命”,就是“将生命意识植入到城市的肌理中去,把城市的诸多元素当成我们的细胞,如果有养分,城市就会自我复制,迭代,它有情感,它有决策,它有感知,还有反馈,这是很像生命现象的,就像细胞的发育、胚胎的成长以及生命的演化,设计,就是在发明一个个新的细胞,新的器官,哺育新的胚胎。然后等待一个系统由此进化出来”。 全球首个离网氢能应用展示馆落地嘉定汽车城,其主体所使用的“像生命体一样会呼吸”的气膜建筑创意来自于(气膜版)“火眼”实验室从2005年开始参与世博会规划设计,2006年怀揣梦想成立“易托邦”,到汶川地震的灾后重建,再到如今气膜版火眼实验室的惊艳亮相……16年的时间里,苏运升一直怀揣着构建“城市生命体”的梦想,坚定探索城市与建筑的未来,通过不断跨界将城市规划师的眼界从传统工业与建造方式的束缚中跳脱出来,将所学所作所感融会贯通,审视自然与人,人造物之间的关系,逐渐形成了自己的城市规划体系和设计语言。他曾参与过中国大陆 50 多个城市的城市规划项目以及安哥拉,俄罗斯,越南,赞比亚等发展中国家和城市的规划设计项目。他的一系列创作以“未来城市”和“城市生命”为核心,力求通过设计超越城市几千年来作为人类所构建的居所聚落的固有语义,使城市得以像生命体般自我革新,自动迭代,自行发展,让城市孵化出自己的未来。

全球首个离网氢能应用展示馆落地嘉定汽车城,其主体所使用的“像生命体一样会呼吸”的气膜建筑创意来自于(气膜版)“火眼”实验室从2005年开始参与世博会规划设计,2006年怀揣梦想成立“易托邦”,到汶川地震的灾后重建,再到如今气膜版火眼实验室的惊艳亮相……16年的时间里,苏运升一直怀揣着构建“城市生命体”的梦想,坚定探索城市与建筑的未来,通过不断跨界将城市规划师的眼界从传统工业与建造方式的束缚中跳脱出来,将所学所作所感融会贯通,审视自然与人,人造物之间的关系,逐渐形成了自己的城市规划体系和设计语言。他曾参与过中国大陆 50 多个城市的城市规划项目以及安哥拉,俄罗斯,越南,赞比亚等发展中国家和城市的规划设计项目。他的一系列创作以“未来城市”和“城市生命”为核心,力求通过设计超越城市几千年来作为人类所构建的居所聚落的固有语义,使城市得以像生命体般自我革新,自动迭代,自行发展,让城市孵化出自己的未来。

“城市生命”概念源自上海世博会

2021年5月,我们有了一次与苏运升面对面畅聊的机会,谈及的话题从个人经历到对建筑、设计、城市规划的理解,从相关产业到青年人创业,从学习生涯到人生的意义。

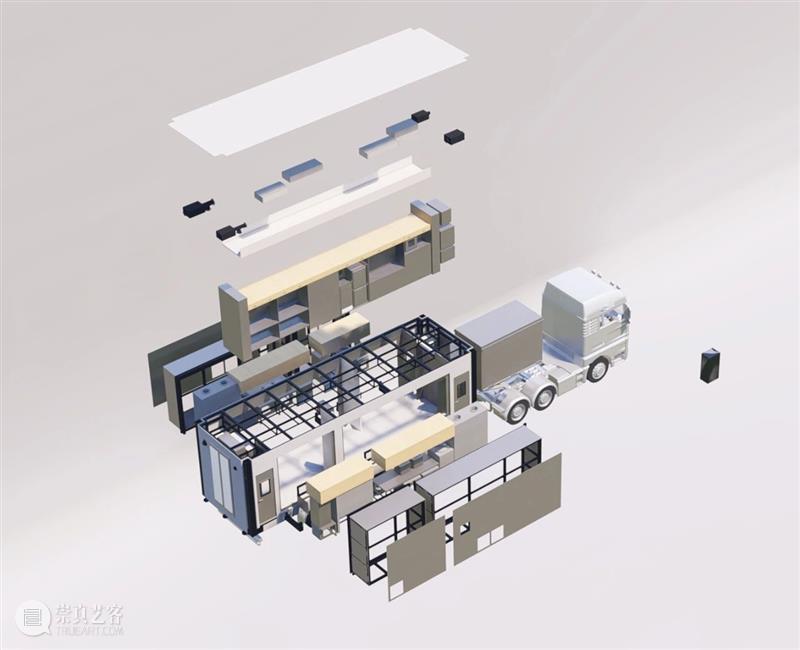

去年火眼实验室能够实现快速的研发迭代,和过去十几年我的一些专业研究和设计经历是分不开的。最早可以追溯到上海世博会的规划设计。通过2005年到2010年5年间不断地打磨、规划,团队把当时顶尖的绿色建筑,智能科技等各种各样的创新整合到了上海世博园里面,使城市能够和科技结合,提供更优质的服务。之后我参与了2008年汶川地震的灾后重建,在面对这场巨大天灾时,我们将快速建造作为第一要务,积攒了这方面的相关经验。这些年来,设计实际上一直在解决问题,设计持续在整合技术,用设计思维去带动技术的集成和创新,然后获得新的产品,去解决社会问题也好,自然问题也好,这个是我做设计的一个关键。 在2019年“你好,设计!”论坛上,苏运升提到“城市生命”这个词,它超越了原来的工业城市,指向城市的未来,把有机的人和城市星球联系在一起 疫情这样一个大的问题,很难在短时间内消除,结合疫情通过空气传播的本质,我们通过设计思维,把民用的供应链,实际上就是充气玩具制造的技术,和民用的空调,新风机,通过集成创新进行整合,最终敲定气膜这样的解决方案。之后我们持续和华大基因,和合作伙伴共同的进入到疫情实际场景中去实验、试错,再从实践中总结出经验,进一步改进。"结合智能模块的充气膜负压隔离病房"亮相第八届上交会(CSITF)“数字抗疫”展区同时,大数据的应用帮助我们确定了火眼实验室的投放位置。通过对全球疫情数据的汇总,我们找到哪里疫情在爆发,会出现增长拐点,再通过更优化的物流技术,比如空投,精准高效地为疫区提供援助。

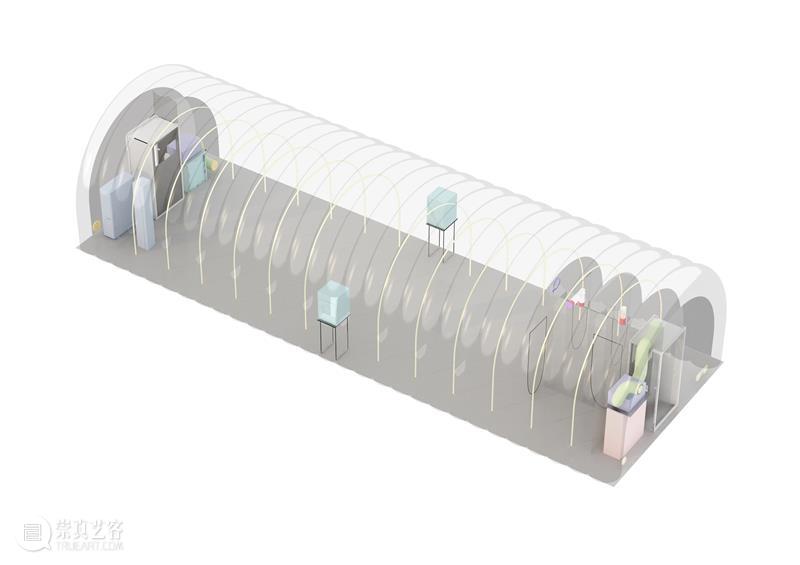

在2019年“你好,设计!”论坛上,苏运升提到“城市生命”这个词,它超越了原来的工业城市,指向城市的未来,把有机的人和城市星球联系在一起 疫情这样一个大的问题,很难在短时间内消除,结合疫情通过空气传播的本质,我们通过设计思维,把民用的供应链,实际上就是充气玩具制造的技术,和民用的空调,新风机,通过集成创新进行整合,最终敲定气膜这样的解决方案。之后我们持续和华大基因,和合作伙伴共同的进入到疫情实际场景中去实验、试错,再从实践中总结出经验,进一步改进。"结合智能模块的充气膜负压隔离病房"亮相第八届上交会(CSITF)“数字抗疫”展区同时,大数据的应用帮助我们确定了火眼实验室的投放位置。通过对全球疫情数据的汇总,我们找到哪里疫情在爆发,会出现增长拐点,再通过更优化的物流技术,比如空投,精准高效地为疫区提供援助。 火眼实验室(翼舱版) 气膜结构建筑与生俱来的高灵活性,使其非常适合用于建造下一代建筑。在建筑可用空间日益紧缩的未来,可以预见,逐渐变得更加尖锐的居民房建造和搬迁问题,商业建筑的连锁复制和拓展问题,都可能借助气膜技术得到解决。

火眼实验室(翼舱版) 气膜结构建筑与生俱来的高灵活性,使其非常适合用于建造下一代建筑。在建筑可用空间日益紧缩的未来,可以预见,逐渐变得更加尖锐的居民房建造和搬迁问题,商业建筑的连锁复制和拓展问题,都可能借助气膜技术得到解决。在同济大学附属东方医院试验搭建的气膜负压病房

同时我们正在进行机器臂喷涂的研究实验,希望借助涂料在气膜表面形成加固“镀层”这样的话能够提升气膜的材料抗性,使用寿命,使其变得既轻又坚固,使其可以在有需要的情况下长久保留。如果后期进展良好,我相信它甚至会颠覆到今天我们所处的这种以钢筋、混凝土、玻璃为主导的这样的一个工业文明时代的建筑。通过生物,自然的启迪,通过科技技术的发展,带动今天这个逐渐落后,进展缓慢的传统建筑行业,进入到一个全新的智能生命时代。

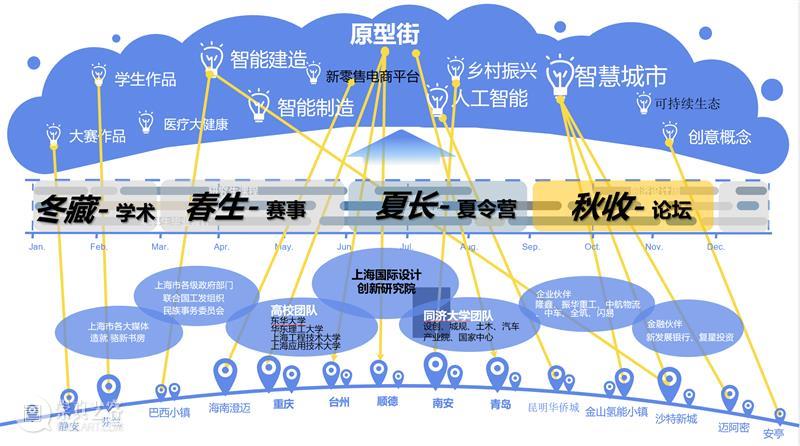

举个例子,从外观来看,“气膜版火眼实验室”就有着圆鼓鼓的、像“大白”一样的一个生命细胞的形态。我们将“基因—细胞—人”和“人—建筑—城市生命体”的关系比喻成同构的关系,最终得出“类生命建筑”的概念。建筑体与有机生命体一样,有类似生命体生长的特征,“气膜版火眼实验室”借鉴双层细胞膜的仿生构造,创新性地使用了充气拱形结构,是“像生命体一样会呼吸”的气膜建筑。这是经过严密计算和设计规划的,而且设计的逻辑和现有的“建造思维”完全不同。现在我们所处的工业时代,追求以最小的成本获得最多楼地板面积,因为我们现在的商业模式是以单价/平方米为计价单位的,而未来,我们将会追求用最小的表面积获得最大的人和自然能够舒适隔绝的的空间体积,所以这完全是两个不同的概念。思维实现了从二维到三维的提升。苏运升以《设计/进化》为主题,在2020中国国际实验室规划、建设与管理大会上阐述城市生命概念下膜结构生物形态建筑的建造逻辑城市的本质是一个生命体,如果我们用通俗易懂方法来说,交通系统就像它的大动脉,而我们的火眼实验室很像城市的免疫系统,它像一个巨噬细胞不断的去检验出病毒。城市本身具有生命,城市中的构成其实也拥有生命,或者说这些部件给予了城市生命。未来可以预见到,带芯片的、联网的、直流电驱动的产品、部件,像摩拜单车,像唱吧唱吧、像盲盒经济,这些可以快速复制,自我迭代的构成,会越来越多的出现在城市生命体中。就像细胞的发育,就像胚胎的成长,就像生命的演化。设计,就是在发明这样的一个个新的细胞,新的器官,哺育新的胚胎。然后等待一个系统就会进化出来。2018年5月苏运升在世界创新创业博览会上分享他对“智能城市”的思考城市规划是一个大的策展,也是一个大的集成。把人的价值放在最中心,很多时候,很多问题都可以迎刃而解。城市规划不是自上而下的切割,人的价值一旦放进来,就可以倒过来,人影响环境。我们正在进行以及亟待建设的是一种基于存量提升而不是大拆大建的城市规划行为,因为当你在大拆大建中,你看到的是一个机器的生产,你看不到一种生命的生长。过去我们进一个大公司去,就像一滴水融入海洋;而在未来气态的状态下,每个人都是一个自媒体,每个人都是一个网红博主,每个人都可能会带货,每个人都会在创造。因此,未来每一个个体都会是一个经济体,创业将变成无处不在的。苏运升作为活动策划人之一举办的2018年WIEE世界创新创业博览会社会和个体的存在逐渐微粒化,我们如何在时代的浪潮中精准定位,并做好相关能力储备,搭乘上时代的快车呢?其实设计思维是一个非常必要的能力,就是面向问题,找到痛点,通过头脑风暴,最后找到一个产品也好,服务也好,交互也好,顶层系统也好,总之一个适用的解决方案,然后通过团队的合作,得到成果。而这种设计思维的开发和提升,不仅仅是为了一次创业成功或者找到一份满意的工作,更为重要的是,它直接或者间接地塑造了我们自身。利用设计思维,我们既可以做产品规划,也可以做人生规划。我觉得其实设计创意学院,有点像设计商学院,也是设计科学院,这些都是融合在一起的。在设计创意学院,很重要的是发现自己和点燃自己:找到自己的passion,找到自己的目标,发现自己的能力,激发自己的潜能。在这样一个多元兼容的世界中,找到自己的passion,并得以顺利地搭乘上时代列车的同时,我们也需要时刻关注,如何保障自我内在秩序的平稳高效运转。毫无疑问,我们面对着极化的世界,我们的经济结构从原始农业社会的“大石头”,发展到工业时代的“液体海洋”,再到未来可以预见的“气态空间”,当我们回顾这个从水到液体再到蒸汽的发展过程会发现,“水的状态,流向是清晰的,而水分子如果蒸发到空中的时候,它是乱向的,每一个方向都会有分子运动,如果结合气象运动,可能会产生狂风暴雨,甚至是龙卷风,那整体的流向就是完全混乱,无法预测的。那么在这种情况下,我们每一个人更需要认识到,没有绝对的错误,只有唯一的自己。在一个没有标准答案的世界里头,学生更需要去自我肯定,需要去探索出一个恰当的标准。而这些我们要和学生共同去研究。在设计创意学院里,在面对开放的,多元的,真实的世界时,在固定标准根本不存在的情况下,往左是对,往右也是对,学生反而不知所措了,原来接受的“所有的东西都是有正确答案的”这种价值观崩塌了。这在某种程度上解释了,为何我们如此容易迷茫和绝望。苏运升在2018年我院与丹麦科灵设计学院联合工作坊中如何让原来应试型的学生,尽快地融入到有着开放性答案的世界中,最基本的路径依然要仰赖教育,设计创意学院也一直在着重培养学生的多元化价值观。我们一直在尝试将实际课程,实际的挑战,实际的问题导入到课程中间去,这样我们就能有一种更加清晰简洁的方法让学生去判断自己所做的事情是否有意义,从而获得一个对自己比较清晰的认识,并且找到自己的发展方向。苏运升担任上海国际设计创新研究院执行院长期间,结合同济大学设计创意学院的产学研联动的创新生态,根据学期中春生、夏长、秋收、冬藏的规律,将年度大赛/夏令营/论坛展览,讲座,培训/科研/咨询等活动串联起来,形成跨专业跨领域跨文化创新知识持续发酵的孵化跑道,形成的独特的由故事串联的“风生水起,腾云化雨”的师生共创机制,加强设计创意学院作为创新策源地的平台意义。

04 同济精神与人生的意义

2018上海科创嘉年华明日之城

所谓“同济精神”,一方面就是“同舟共济”,这种团队合作精神在同济的校园里尤为突出;另一方面是为大众服务的态度。习总书记到杨浦滨江视察的时候,就专门提出来人民城市人民建的理念,最近我们章明老师参与设计的杨浦滨江公共空间就设计得非常好,体现了为人民服务的设计精神。第三方面,我们同济人跟国家大事永远是紧密相连的,无论是世博会、雄安新区、灾后重建、援疆建设,还是登月、深海探测,在这些国家大事的历史薄上,到处都有同济人的身影。国家需要什么,同济人就会出现在哪里。我真切地为作为一个同济人而感到自豪。

苏运升指导的同济跨学院团队的“Aero-Space”项目获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖

而从“同济精神”衍生出来的同济大学设计创意学院的主张:为人生的意义和世界的未来而学习和创造。这句话讲得特别好,它解释了两个层面的问题:一是要努力创造个体的人生意义;二是为集体的未来而奋斗。作为一名党员,马克思主义和唯物辩证法的积极拥护者,我对此是深信不疑的——要深入认识个人和集体的关系,其实就是摆正自己的位置,如果能够理解自身的价值和群体的价值之间的一种辩证关系,你就很容易获得价值感,找到人生的意义。苏运升在庆祝建党百年主题党日活动中作为优秀党员代表发言

著名的社会学家C.赖特·米尔斯将这种理解自身价值和群体价值的心智品质概括为一种“社会学的想象力”,现如今,人们往往会觉得,自己的眼界和力量都受限于工作、家庭和邻里那一亩三分地,对于在日常生活中遭遇的种种困扰,他们或许会有所察觉,但是却感觉难以克服。而支撑着这种困境感的,正是全世界各个社会结构在发生的那些看似非个人性的变迁。只有将个体的生活和社会的历史结合起来理解,我们才能对身处其中的自我以及自我的人生意义有所体悟。 苏运升作为驻楼导师走进学五楼但是,往往很少有人会意识到,自己生活的模式与世界历史的进程之间,有着错综复杂的关联。他们通常并不知道,这种关联如何影响到自己会变成哪种人,如何影响到自己可能参与怎样的历史塑造。所以从这个层面上来看,无论是“同济精神”,还是“为人生的意义和世界的未来而学习和创造”,其本质都是意在培养一种“社会学的想象力”的可能性,给我们的学生和社会一把钥匙,在个人和集体的辩证统一中,领略生而为人的魅力,并由衷愿意为建设更美好的集体未来而奋进;在迷茫困顿之时,亦不卑不亢,有辨明烛火,自我关怀的理智之光照耀。

苏运升作为驻楼导师走进学五楼但是,往往很少有人会意识到,自己生活的模式与世界历史的进程之间,有着错综复杂的关联。他们通常并不知道,这种关联如何影响到自己会变成哪种人,如何影响到自己可能参与怎样的历史塑造。所以从这个层面上来看,无论是“同济精神”,还是“为人生的意义和世界的未来而学习和创造”,其本质都是意在培养一种“社会学的想象力”的可能性,给我们的学生和社会一把钥匙,在个人和集体的辩证统一中,领略生而为人的魅力,并由衷愿意为建设更美好的集体未来而奋进;在迷茫困顿之时,亦不卑不亢,有辨明烛火,自我关怀的理智之光照耀。我是一个典型的未来主义者、理想主义者和乐观主义者。作为城市规划师,我经常梦想如何通过设计,建构一种美而合理的结构,营造一种共赢的状态。青年的梦想不应该仅仅是个人的梦想和目标,应该关乎无穷的远方,无尽的人们。

如果我发动的创新,所有利益相关方都说yes,那将是我最开心的时候。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

全球首个离网氢能应用展示馆落地嘉定汽车城,其主体所使用的“像生命体一样会呼吸”的气膜建筑创意来自于(气膜版)“火眼”实验室

全球首个离网氢能应用展示馆落地嘉定汽车城,其主体所使用的“像生命体一样会呼吸”的气膜建筑创意来自于(气膜版)“火眼”实验室

在2019年“你好,设计!”论坛上,苏运升提到“城市生命”这个词,它超越了原来的工业城市,指向城市的未来,把有机的人和城市星球联系在一起

在2019年“你好,设计!”论坛上,苏运升提到“城市生命”这个词,它超越了原来的工业城市,指向城市的未来,把有机的人和城市星球联系在一起

火眼实验室(翼舱版)

火眼实验室(翼舱版)

苏运升作为驻楼导师走进学五楼

苏运升作为驻楼导师走进学五楼

分享

分享