良季鼎全形拓辨析

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

点击上方蓝字青铜器鉴赏|订阅本账号

点击上方蓝字青铜器鉴赏|订阅本账号

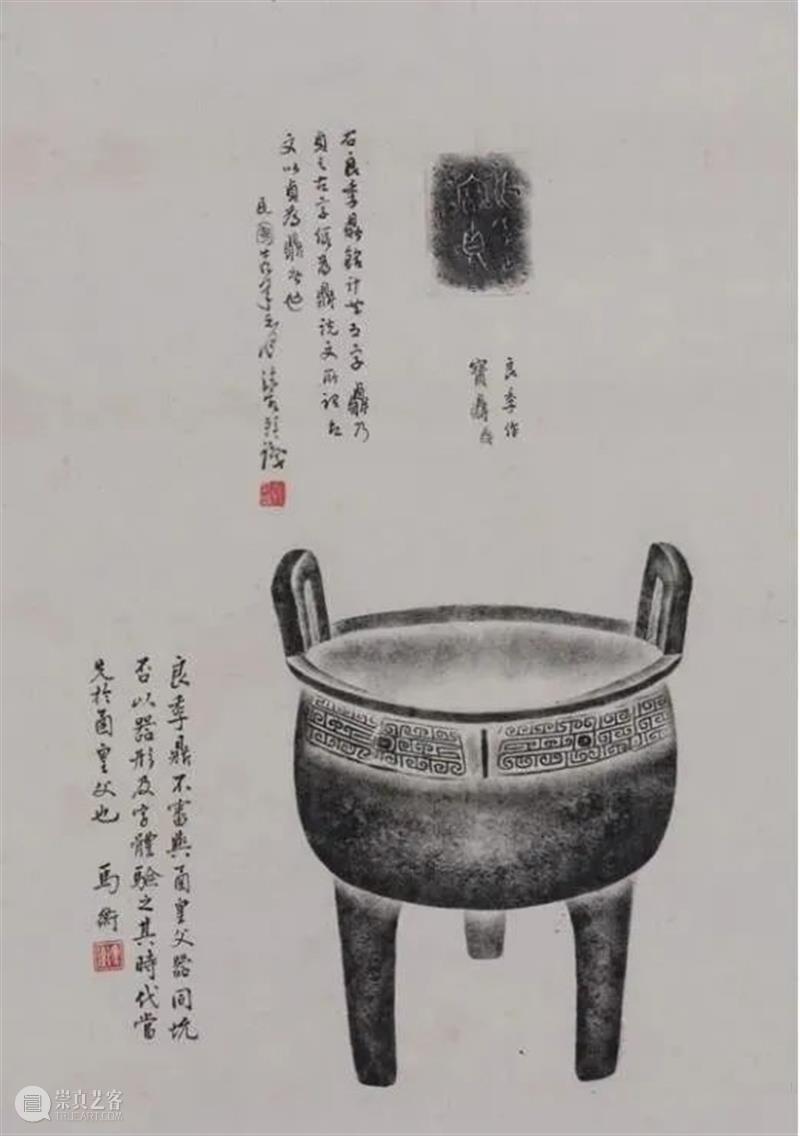

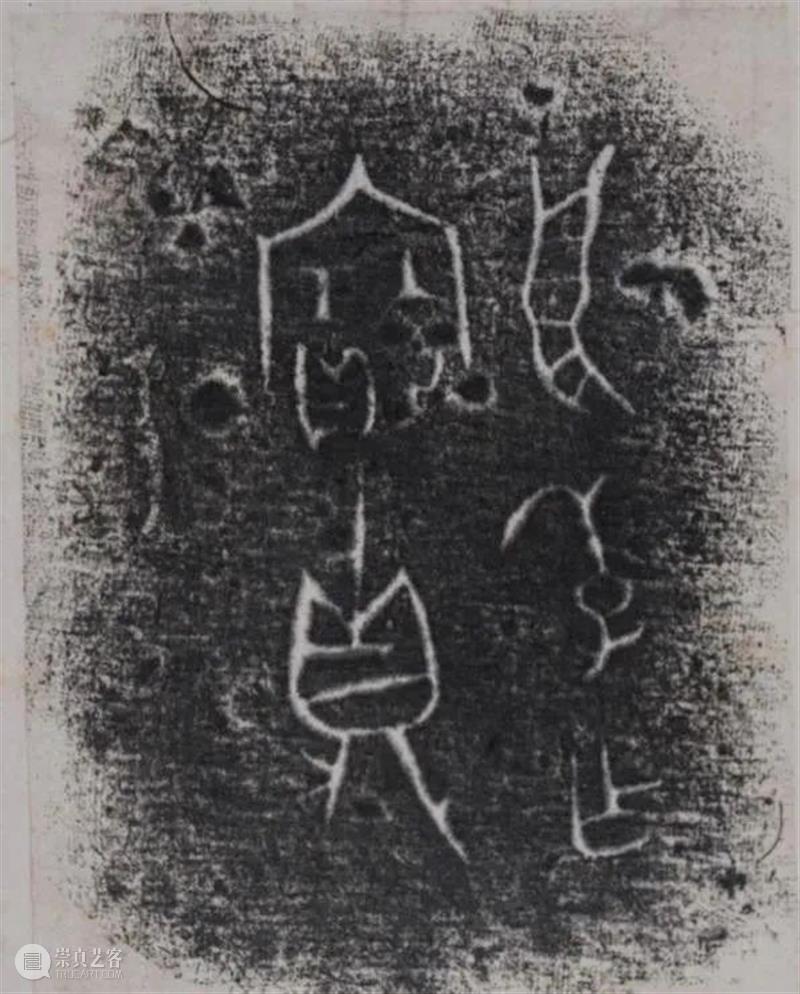

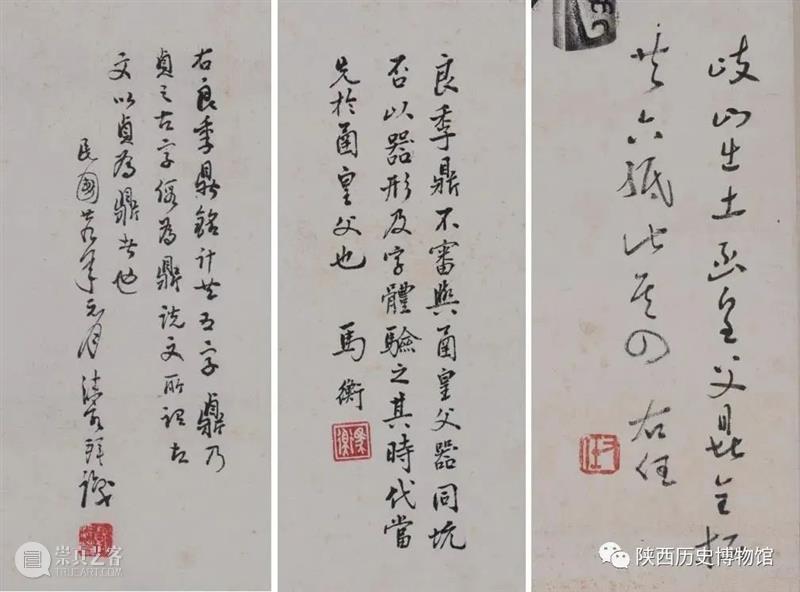

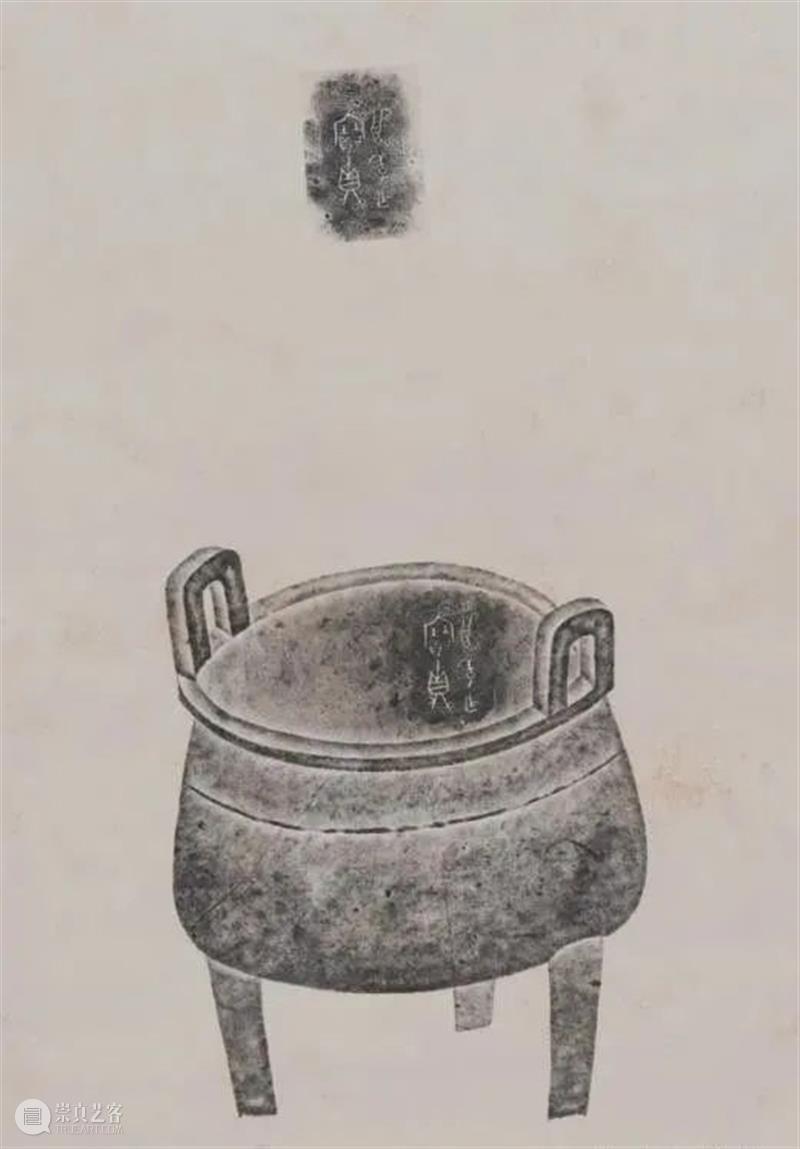

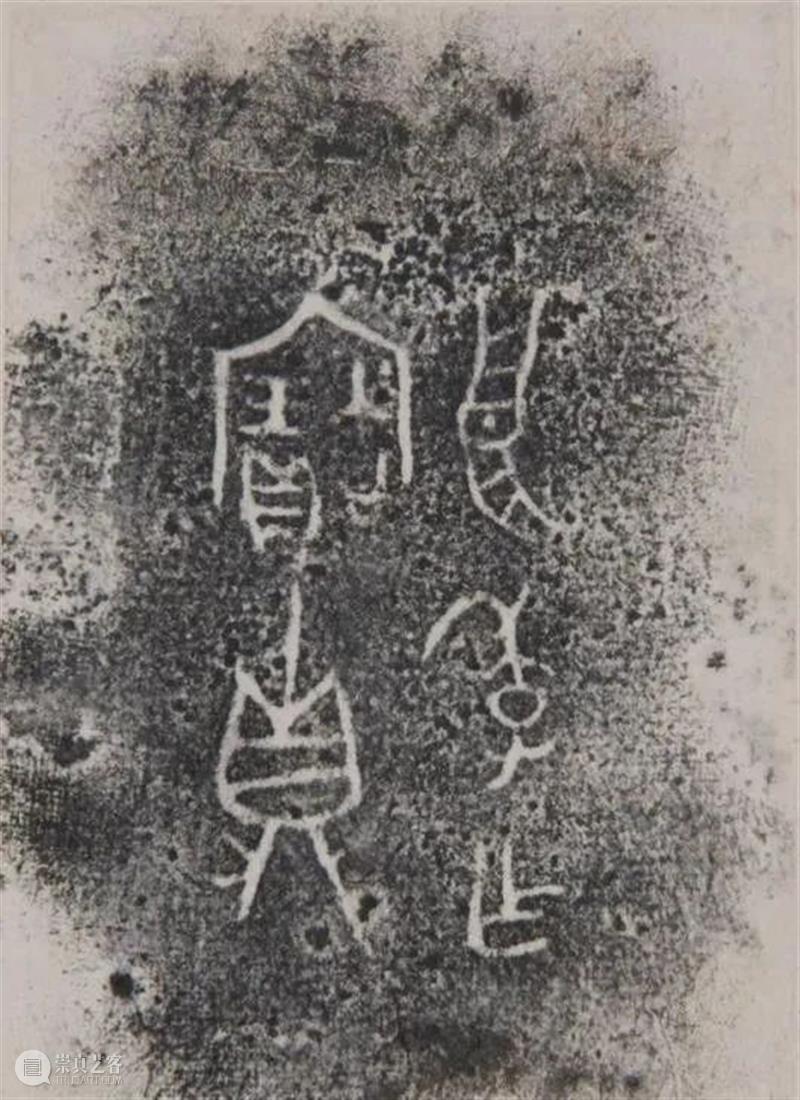

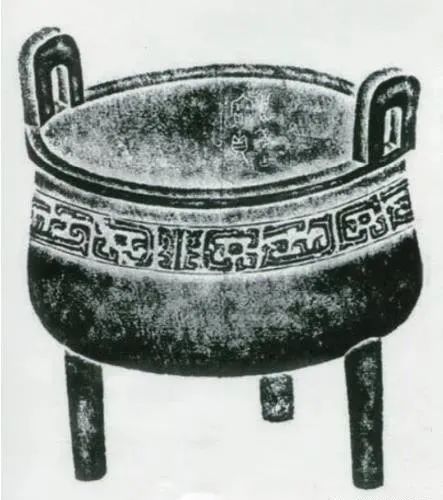

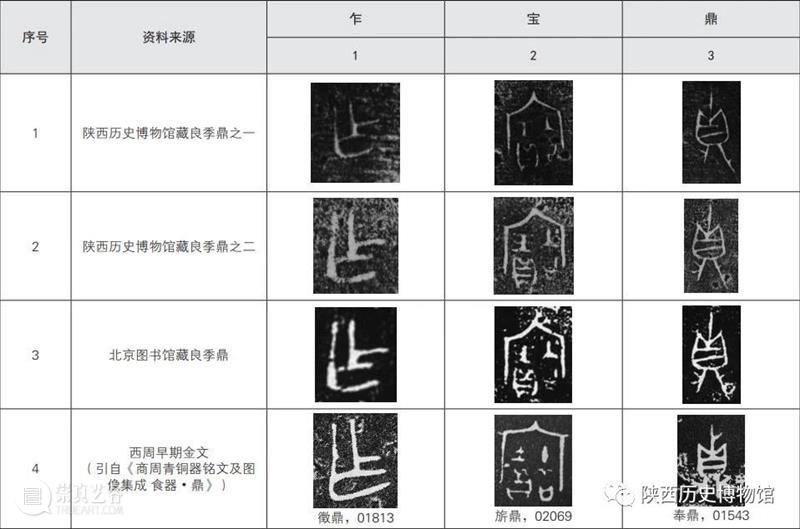

人与人的相遇,相识,相知都是缘份,缘分让我们聚在一起。但通过茶而结成的缘份,多少带了点“道”的韵味。无论相识与否,无论交往如何,凡聚在一起便坐而品茶。万 晓 (陕西历史博物馆,陕西 西安 710061)摘 要 : 良季鼎 1933 年出土于陕西扶风上康村窖藏,实物下落不明,以往学界著录的良季鼎资料均以北京图书馆所藏良季鼎全形拓为唯一依据。陕西历史博物馆现藏两件与北京图书馆不同的良季鼎 全形拓资料,通过对三件全形拓上器物形制、文字以及题跋信息的对比与分析,重新辨别良季鼎全形 拓资料内容的真伪,为这件不知所踪的西周青铜器提供了更为可靠的历史资料。 1933年,良季鼎与函皇父诸器同出于陕西扶风上康村西周青铜器窖藏,实物现下落不明,目前这件器物的资料见于《北京图书馆藏青铜器全形拓片集》[1](以下简称《北图》)《殷周金文集成》[2]《商 周青铜器铭文及图像集成》[3]以及《陕西金文集成》[4] 等书,内容相同,均来自北京图书馆收藏的良季鼎全形拓。笔者在进行《陕西历史博物馆藏全形拓金文及题跋资料综汇》的课题研究中,整理了馆藏两件良季鼎全形拓片资料,这两件全形拓中所录良季鼎的器形及纹饰均与《北图》一书著录不同。在良季鼎实物已遗失的情况下,现存这三件形制、纹饰均不相同的良季鼎全形拓片,哪一件才是良季鼎器物的真实影像?以往唯一认定的北图所藏良季鼎全形拓资料与陕西历史博物馆(以下简称陕历博)藏的这两件良季鼎全形拓资料又存在着怎样的关联?这些问题引导笔者对这件曾经出土于陕西 的西周青铜器的存世资料重新进行梳理和探讨。陕历博藏良季鼎全形拓之一(图一),拓片原收藏者为于右任,1949年后由陕西泾阳斗口农场交陕西省文管会,1955 年陕西省文管会移交原陕西省博物馆收藏。拓片中良季鼎器高 22 厘米,平沿方唇,口微敛,圆腹,三柱足。口沿上一对立耳,口沿下有扉棱,扉棱间隔饕餮纹。全形拓中有“良季作宝鼎”铭文(图二)图二 陕历博藏良季鼎全形拓之一 “良季乍(作)宝鼎”铭文另纸椎拓,装裱成轴,因铭文在全形拓器物中没有表现,故铭文位置无法确定。此全形拓上有于右任、马衡、郭沫若等史学大家所作题跋(图三)。1. 郭沫若题跋 2. 马衡题跋 3. 于右任题跋陕历博藏良季鼎全形拓之二(图四),1958 年由原陕西省博物馆收购。拓片中良季鼎器高 23.8厘米,平沿方唇立耳,斜壁垂腹,三柱足。器物除颈下一道弦纹外,其它均素面无纹饰。全形拓中有“良季作宝鼎”铭文(图五),另纸椎拓,装裱成轴。器物拓片中显示,铭文在口沿下内侧器壁上。图五 陕历博藏良季鼎全形拓之二 “良季乍(作)宝鼎”铭文北京图书馆藏良季鼎全形拓(图六),拓片原收藏者为傅大卣。拓片中良季鼎器高25.2厘米,平沿方唇,口内敛,腹壁外斜,腹部下垂,柱形三足略短,口沿上一对立耳,颈部以弦纹为界饰窃曲纹。此器亦有“良季作宝鼎”铭文(图七)在口沿下内侧器壁上。陕历博藏良季鼎全形拓之一中良季鼎的器形为《西周青铜器分期断代研究》( 以下简称《断代》)的Ⅳ型2式鼎,与其同型的有北京琉璃河西周M52出土的复鼎 [5]、M251出土的父乙鼎 [6]、陕西宝鸡竹园沟西周M13出土的父辛鼎 [7]。这一类型的鼎属西周早期器物,其共性为圆腹圜底,腹部较深,柱形三足,同时纹饰都在口沿下一周。此外,此件良季鼎口沿下的连体兽面纹也属于西周早期的典型纹样。陕历博藏良季鼎全形拓之二中良季鼎的器形特点属于《断代》Ⅳ型圆腹鼎类型。其口沿下的弦纹、整体的素面以及明显的垂腹与现藏上海博物馆的井鼎 [8] 有类似之处,其时代可以归为西周早期后段或西周中期前段。北京图书馆藏良季鼎全形拓中良季鼎的器形属于《断代》中Ⅳ型3式鼎,与其同型的鼎有传陕西关中出土、现藏上海博物馆的师父鼎 [9] 和1975年陕西岐山董家村青铜器窖藏出土的五年卫鼎 [10]。这两件鼎的时代为西周恭王前后。而这件全形拓良季鼎口沿下一周所饰的窃曲纹,亦是西周中期典型纹饰。西周早期金文的书写承袭了商代末期铜器铭文的书体风格特征,笔道首尾出锋,有明显的波磔。“乍”字在早期的书写中,横竖笔划带有明显的弧度和斜角;“宝”字的“宀”则中间出峰,两边斜行方折,能看出四笔起落笔的衔接。而到西周中期以后,金文字体横竖笔划便趋于平直,不见了首尾的出峰,书写风格变的成熟稳健。陕历博藏良季鼎全形拓之一中的铭文(图二)从拓墨痕迹和笔划风格上与其他两件有明显差异,虽拓墨有沁墨晕染现象,但金文笔势清秀,其中“乍”字(表一,1-1),首尾出峰,波磔体特征明显,笔划的弧度也很鲜明。“宝”字(表一,1-2)的“宀”中间顶部出峰,四划之间也能看出起笔与收笔的承接。其铭文书写风格与器物形制、纹饰的风格相符合,都带有西周早期特征。

陕历博藏良季鼎全形拓之二的铭文(图五)和北京图书馆所藏的良季鼎全形拓铭文(图七)从拓墨痕迹以及笔划走势上都非常接近,应为同一处拓印而得。“乍”字(表一,2-1、3-1)横笔趋于平直,上横笔与下横笔相较,笔划过长,这在西周金文 “乍”的书写中几乎看不到。“宝”(表一, 2-2、3-2)字起落笔无出峰,“宀”四笔笔势绵软。此外良季鼎铭文中的“鼎”字从“贞”,这种鼎的书写方式自西周早期到中、晚期,直至春秋时期均有出现,其中“贞”字头中的横笔右左都有书写。陕历博藏良季鼎全形拓之一中“鼎”字(表一,1-3)的 “贞”字左上的横笔虽因墨染而模糊但仍能辩识,而其它两件良季鼎铭文中的鼎字(表一, 2-3、3-3)却无“贞”字上的一横,这是一个明显的书写错误。从整体上看,拓墨相同的两幅铭文字体结构僵硬,笔画滞涩无力度,金文的书写上存在着明显的不合理和错误,故基本可以判断为伪刻。通过对三件全形拓良季鼎器形及铭文的对比分析不难看出,陕历博藏良季鼎全形拓之二与北京图书馆藏良季鼎全形拓存在诸多疑点:

二,两件形制、纹饰不同的器物,铭文却为同一拓墨,并存在着显而易见 的书写错误;

三,两件全形拓均无题记信息,使得资料来源具有很大的不确定性。基于以上三点,可以基本判定这两件良季鼎全形拓资料从器物形制到铭文拓印均非良季鼎实物的真实反映,可能为拓工根据传闻或铭文信息而做的伪拓。而于右任所藏的良季鼎全形拓,器物形制及金文字体的时代特征鲜明而统一,其上马衡、郭沫若及于右任的题跋不仅明确了良季鼎实物的来源,还对其时代和铭文做了详细的考证。与另两件全形拓相比较,这件良季鼎 全形拓能更真实的反映器物信息,为今后研究良季鼎提供了更加可信的材料。[1] 北京图书馆:《北京图书馆藏青铜器全形拓片集》第一册第70页,北京图书馆出版社,1997 年。

[2] 中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成》第四册第152页 02057,中华书局 ,1984 年。[3] 吴镇烽:《商周青铜器铭文及图像集成》第三卷第146页01464,上海古籍出版社,2012 年。[4] 张天恩:《陕西金文集成》第三卷第95页0268,三秦出版社,2016 年。 [5] 王世民等:《西周青铜器分期断代研究》第27页42,文物出版社,1999年。 [6] 王世民等:《西周青铜器分期断代研究》第28页43,文物出版,1999 年。[7] 王世民等:《西周青铜器分期断代研究》第28页45,文物出版,1999 年。 [8] 吴镇烽:《商周青铜器铭文及图像集成》第五卷第91页02328,上海古籍出版社,2012年。[9] 吴镇烽:《商周青铜器铭文及图像集成》第五卷第342页02476,上海古籍出版社,2012年。[10] 王世民等:《西周青铜器分期断代研究》第30页51,文物出版社,1991 年。人与人的相遇,相识,相知都是缘份,缘分让我们聚在一起。但通过茶而结成的缘份,多少带了点“道”的韵味。无论相识与否,无论交往如何,凡聚在一起便坐而品茶。

--------------------------

长按识别二维码关注我们

主页右上角设置加星标,就不会漏掉任何一篇文章

请右上点【···】分享!看完请在右下角 点个赞。

点个赞。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

点击上方蓝字青铜器鉴赏|订阅本账号

点击上方蓝字青铜器鉴赏|订阅本账号

点个赞。

点个赞。

分享

分享