{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

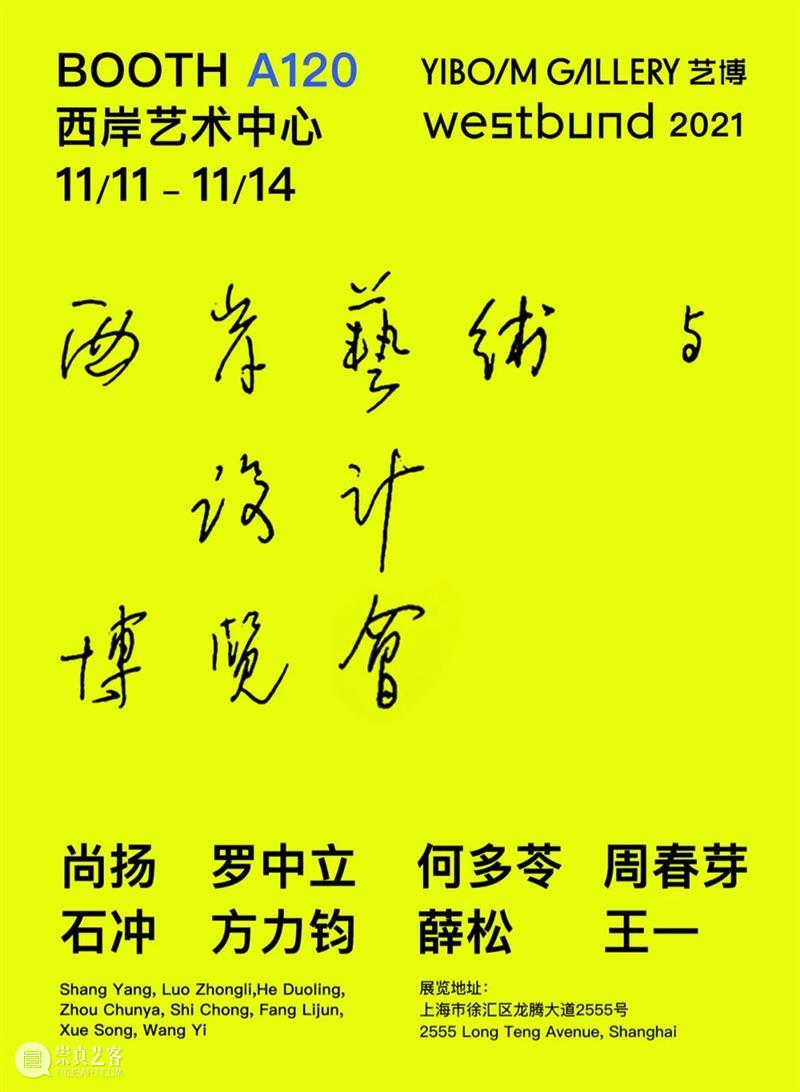

展 位 Booth

A120

参展艺术家 Artists

尚扬 Shang Yang

罗中立 Luo Zhongli

何多苓 He Duoling

周春芽 Zhou Chunya

石冲 Shi Chong

方力钧 Fang Lijun

薛松 Xue Song

王一 Wang Yi

藏家预览 Private View

公共参观 Pbulic Hours

11/14 周日 Sun. 12:00 - 18:00

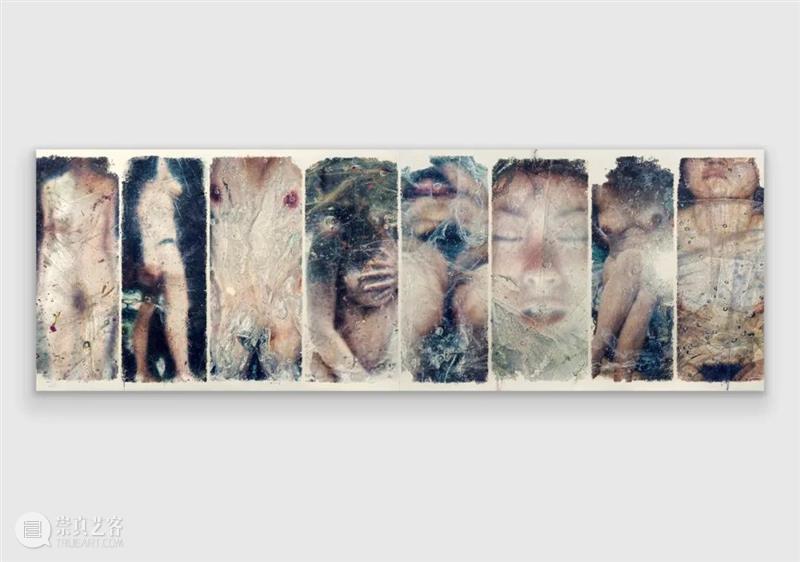

石冲| Shi Chong

“

石冲的超级写实绘画并非仅是模拟对象的外表,而是意图在本体论的层面上保留原型的基因。”

不和谐的册页(局部)

Disharmonious Album (details)

石冲的绘画(节选)

关于艺术家

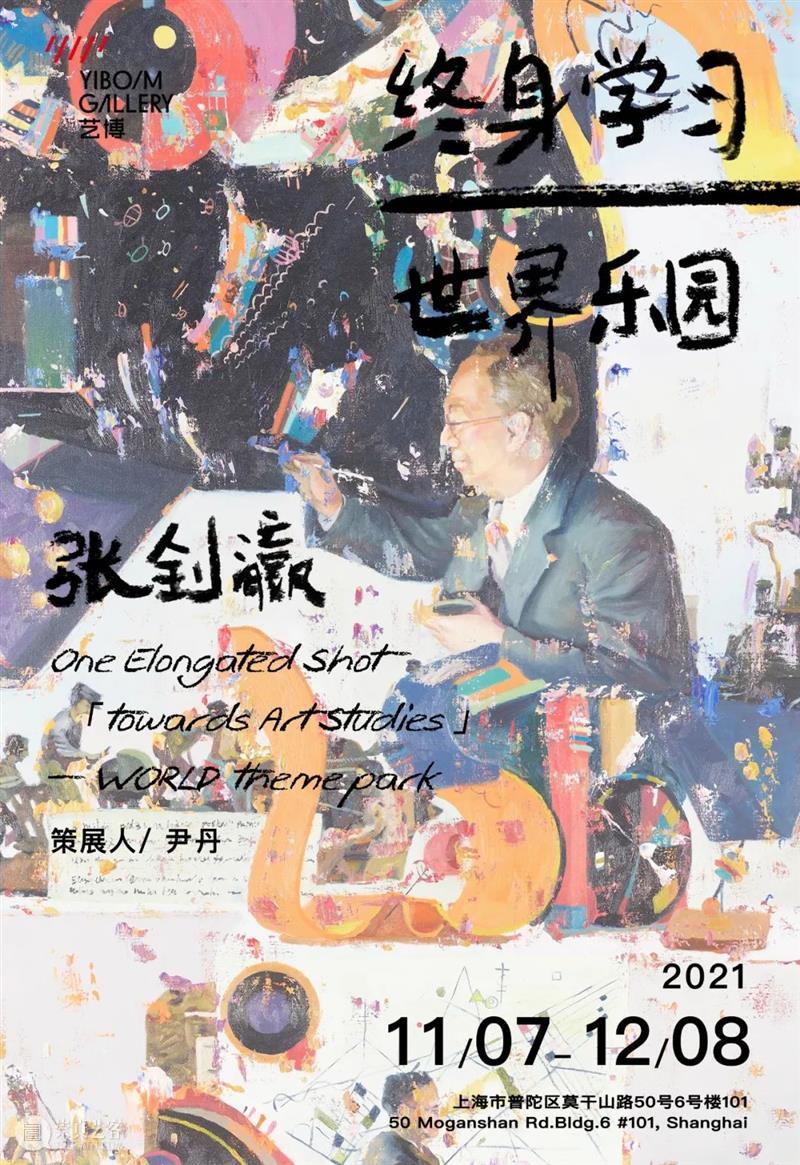

正在展出

艺博画廊

艺博画廊成立于1998年,二十多年来曾成功主办、承办展览和艺术活动100多场,主要有:

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享