在巴塞尔艺术展与M+博物馆馆长华安雅(Suhanya Raffel)以及副馆长兼主席策展人郑道炼(Doryun Chong)的采访中,他们将在这个极具历史性的时刻中,讲述博物馆未来愿景。

被称为亚洲首座全球当代视觉文化博物馆,M+将于2021年11月12日正式对公众开放。由Herzog & de Meuron联同TFP Farrells和奥雅纳工程顾问设计,其17,000平方米的展览空间中将囊括33间展厅。

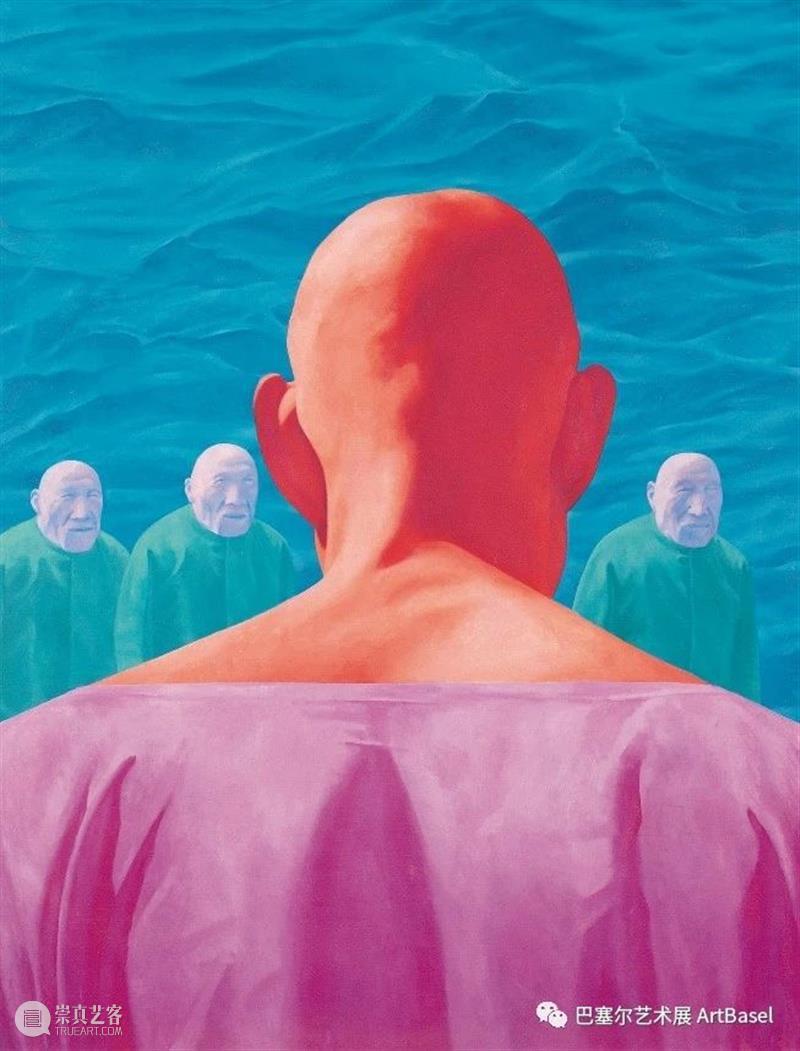

六大开幕展览将展示M+博物馆深远且广大的馆藏,包括视觉艺术、设计及建筑以及流动影像。开幕展览包括探索香港从20世纪60年代至今的香港视觉文化展览“香港:此地彼方”(Hong Kong: Hereand Beyond);展览“M+希克藏品:从大革命到全球化”(M+ Sigg Collection: From Revolution to Globalization)将展示来自该博物馆最大的获赠藏品的其中一部分。M+希克藏品汇集了350名中国当代艺术家的1,453件作品(加上47件购藏的作品),由外交官兼企业家乌利·希克(Uli Sigg)在过去30多年的时间里所收藏。1979年,他首次来到中国,并成立了迅达集团(Schindler Group)分部,首家和中国国家合资创办的西方工业品牌。此后在1995年至1998年期间,他出任瑞士驻中国、朝鲜和蒙古国大使。在M+的西展厅里,呈现由艺术家安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)在2003年创作的《亚洲土地》,与象山村的村民(现广州市花东镇)合作完成约20万件泥人雕塑,并组成了这件作品。

博物馆东展厅的“对象·空间·互动”展览将代表博物馆从亚洲和全球视角出发,对艺术与设计历史的解读,呈现70年间的全球建筑与设计史。南展厅的“个体·源流·表现”则展现了战后全球视觉艺术的发展,呈现包括艺术家张怡(Patty Chang)和谢德庆(Tehching Hsieh)的作品。在合院展厅所呈现的“博物馆之梦”将追溯艺术家如何使用亚洲文化作为作品材料之一来重新解读观念艺术的表达,展览将呈现艺术家马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)、约翰·凯奇(John Cage)、小野洋子(Yoko Ono)和白南准(Nam June Paik)的作品。

M+即将正式揭幕,有什么感想?

博物馆的6个开幕展览为观众提供了一次可以全面欣赏博物馆馆藏不同范畴的机会,你可以和我们聊一下关于展览策划的一些想法吗?

郑道炼:我们从五年前就开始讨论开幕展览,至今从未偏离轨道。开幕展览的核心就是香港的故事,而中国大陆当代艺术的发展则是一个引人注目的故事。这是两个截然不同却又相互补足的故事。我们将其定位在国际背景下,并与视觉艺术的历史、建筑和设计史相结合。另外,安东尼·葛姆雷将近20年前在中国大陆创作的《亚洲土地》(Asian Field),以及一个自我反思的展览“博物馆之梦”,也是我们关注的重点。

“博物馆之梦”让我想起华安雅曾经所说的,未来美术馆的历史将在亚洲开启,你可以更详细地和我们说下吗?

华安雅:这句话是关于视觉文化以及在全球语境下,我们与博物馆、收藏和展览之间联系得到扩展和理解。一位在博物馆界人脉很广的同行参观了M+,他带着非常谦卑的态度,因为他参观前对我们所展示的东西并不熟悉,所以这次参观变成了学习之旅。这是很重要的。我们是一个全球性机构,但我们正在讲述的故事是独一无二的,其中很多故事还没有被充分讲述,无论是当代中国艺术,还是建筑和设计如何定义亚洲城市:从德里或香港,到东京和上海,大城市的都市主义和视觉文化都是独一无二的,这一地区诞生的设计和创新也是独一无二的,比如索尼的随身听,它预示着科技带来的自我隔离。

作为一间博物馆,我们很幸运能够不被大型机构文化的庞大历史所束缚,这给了我们横向探索的空间。地下大堂展厅有关香港展览里有一件非常棒的委托作品,将香港的架空行人天桥以三维的形式呈现出来,将一项技术和学术性调查变成了有形的艺术。我觉得将这些呈现在观众眼前是非常有趣的。

这个香港架空行人天桥模型形式代表了跨领域的视野,以及M+博物馆如何拓展视觉文化的概念,并从建筑的角度,展示出香港如何反映亚洲和全球城市的发展及演变,同样类似的地方有伦敦金丝雀码头金融区和阿联酋的迪拜。

郑道炼:你一定已经看过地下大堂展厅的《悬浮城市》。华安雅刚刚提到的这个项目原本是一系列图纸组成的建筑调查,我们委托建筑师将他们转换成三维形式。在同一个展厅里,有一个剪辑过的视频素材,包括了以香港为舞台的标志性电影作品,而在拐角处则是一段从20世纪80年代一直到现在,以香港为背景的电脑游戏的历史。在江记(Kongkee)由M+最新委托的另一件作品中,香港这座城市作为未来主义灵感来源明显体现在过去几十年的文化表达中。从某种意义上说,香港长期以来一直是一个未来主义的城市,在这一点上,你甚至可以将它看做是一个复古的未来主义城市。这不仅说明了香港的独特性,而且将其定位为亚洲城市的前身或模板。

这尤其与珠江三角洲的城市产生共鸣,例如深圳和广州。接下来希望可以听你介绍一下希克藏品,及当中反映的中国当代艺术史。

华安雅:我认为重要的是要解释为什么乌利·希克会收藏这些作品,为什么他有这样的能力。回到上世纪70年代,他在辛德勒集团的工作经历,以及其后作为一名驻华外交官,让希克可以在中国各地旅行,接触到不同社群,这在当时是很难得的机会。因为这种原因,加上他通过视觉艺术了解中国文化的愿望,让希克有机会接触到当时的艺术家和他们的作品,让他建立了属于自己的收藏,这是别人做不到的。

作为一种了解各地文化的方式,M+的收藏如何反映亚洲视觉艺术历史相互交错、影响的关系?

郑道炼:我们一直在以一种广泛的方式思考跨地区主义。这一点在我们的水墨艺术收藏中表现得尤为明显,它们直接连接着香港、台湾、中国大陆和东亚其他地区。但是,尽管这为我们初期的水墨艺术收藏提供了基础,但我们很快决定重新定位,将我们的目光转向南亚和东南亚,同时关注东亚和东北亚。

另外,我们没有把水墨定义为一种媒介,而是一种美学,这让我们真正拥抱现代主义的历史。水墨不是一种前现代的媒介,而是一种现代和当代的媒介,它一直在被反复试验。水墨美学是什么?就是把它看作是解读世界其他地区艺术表达的一面透镜。

我们定位M+为全球思想网络的一个节点。这里凝聚了来自不同的地方艺术和想法,但我们也可以将这里视作一个中心点,从新的角度来看待全球艺术景观。这些事物从哪里缘起并不重要,因为你可以看到不同的艺术媒介和设计实践被采纳、自然化和变异后的融合。

“全球”这个概念吸引了博物馆的不同观众,跨越物理和地理空间,跨越领域、语言和历史。无论是翻译、手语还是物理接触,你能谈谈在触达观众方面所做的工作吗?

华安雅:我们一直说M+不仅仅是一个建筑,因为直到现在我们都没有正式的实体建筑,反而建立了一个实验和开放的管理手法。M+的团队聚集了拥有多种语言和身份的工作人员,并展现博物馆的多样性。馆藏包含移民和多个住处的状况作为主题,同时也把“这里”、“那里”和不同地点当作物质、时间和材料的因素考量。规划M+的过程里,我们获得最大的机遇就是在建造实体大楼的同时,我们也创建了“博物馆”这个想法。通过音频描述、字幕、语言、手语和触感等,我们整个团队在观众触达方面共同努力,并考量到博物馆的可持续性思考,包括如何让公众理解M+所做的工作,以及如何确保跨领域地表达我们的研究。

郑道炼:当涉及到博物馆的观众触达,我们不可能一步登天,只有邀请大家来参观并反馈,我们才能从不断尝试和实践中吸取经验。此外,我还考虑了触达方式和共融性,包括我们提供的内容范围,以及公众在将M+看作是自己的博物馆前所感受到的心理和文化障碍。经历这段孕育期的一个好处是,我们一直把不同的内容带给观众—包括通过网站,甚至直接在香港的不同角落里推广内容,最近我们也开始在M+大楼的LED幕墙展示委托动画,我们半开玩笑地说,就算你不打算亲身参观博物馆,但无论如何你都会看到它!这是另一种切入点。

华安雅:这个博物馆是对视觉文化的浓缩、提炼和深思熟虑的回应,以及我们在此时此地需要做的。我不会说只有一个亮点,我认为M+作为一个整体就是亮点。M+并不是处处完美,这不是我们的目标。我们对于M+能够在文化领域里诞生感到十分兴奋,因为我不知道什么时候才能再有一个这样的机构在世界上出现,至少在一段时间内应该比较困难。我们经历了一段艰难的时期——从经济危机、到疫情对社会的影响等——有如此多的事情需要我们去思考、消化和反思。

郑道炼:最令人感到兴奋的是看到团队策划的展览、项目和装置,在本身就是一件艺术作品的大楼里呈现。M+可以以如此丰富的视觉和物质的方式来表达文化,让大家可以不断变化视角去深入观察,对我来说这样的亲身体验就是亮点。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享