我们今天所称的(“粤港澳”)湾区建筑由三部分构成。我们姑且按其从大到小的尺度进行说明。最大的部分在人类诞生以前已经大致落成,却又在后来被历史行动者所识别、征调及利用的自然-人文地理。西江从云贵的崇山峻岭中淌出,最终在华南奔流,在入海处造就了今天被称为珠江三角洲的冲积平原。对比地图,我们清晰地看见珠江口的轮廓是怎样在千百年与人的互动中不断经历淤积和填海而逐渐收窄的。这一广义的建筑便是由江河、山地、平原、泽地与近海,直至远洋等要素交叉合围而成的空间装置。其中各要素在彼此的方位关系中创造了自身的意义,且最终构成某种稳定性。

与纽约、旧金山、东京为核心的三大湾区不同,粤港澳湾区恐怕是唯一一个呈现世界秩序断层线的空间。深圳与香港之间的边界,表面上由铁丝网、围墙、河流、岗哨、边检站、口岸等基础设施构成,背后是高耸的上层建筑:法律、条约及意识形态,至今(部分地)规定着该地区的秩序,共同构成了湾区的第二部分建筑基础。它的形态体现为过关者和贸易客选择过关策略以节省的时间与成本,体现为跨界道路和桥隧的规划,更体现为全球秩序差异得以书写的现象学认知和法学黑话。具体来说,在沉浸在科创、金融与贸易热潮的四大湾区中,这是仅有的留存着殖民主义和冷战对峙遗迹的地方。很多人一度以为资本几乎已无国界,而只需跟着资本穿插,世人终将拥抱彼此,但这一古老设想近来突然变得可疑。

至于第三种建筑,见词条“耆英号”。

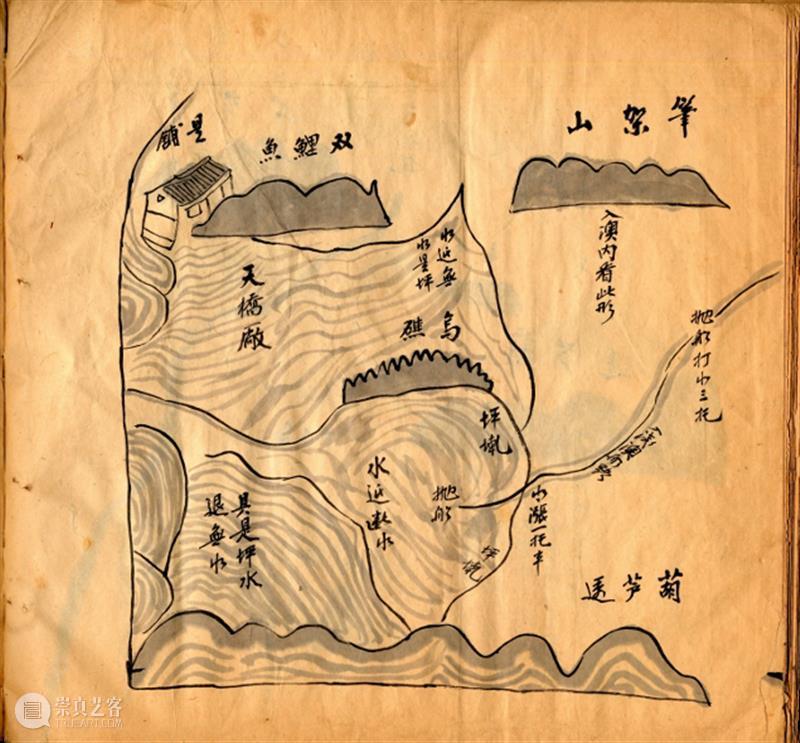

“南澳、太武、东涌往来双口、高丽、五岛”的航海参考图,该图集由1841年编纂,后世整理称为《清代东南洋航海图》,现藏于耶鲁大学。

我们把船也看成湾区建筑的一种。与前两种(见词条“湾区建筑”)相比,船舶虽然在尺度上小太多,但却由其流动性和复制性使得湾区得以成为一个历史-地理枢纽。耆英,爱新觉罗氏,满洲正蓝旗出身。终身为官,却不幸地以《南京条约》和接踵而来的一系列条约的清廷签署代表成为盖棺前最后的形象。“不平等条约”和“治外法权”等国际法概念也在后来逐渐被中国人所知,并成为中国近代史的概念基石。“耆英号” 属典型的福船样式,这种特点为三桅、尖头、“高大如楼,底尖上阔”的木帆船本是南中国海近海贸易的众多平淡无奇的船舶类型之一。但英国船长秘密地买下它后(并以“耆英”为其命名),带着12位英国水手、30位广东水手及这位满大人的名字于1846年底从香港出发,一路乘风破浪,直至数年后在英国被拆解。船于纽约和伦敦先后停靠期间,在当地均造成极大轰动,如此庞大的东方物件越洋而来尚属首次。在码头,中国木帆船成了一个临时展馆,它本身也是展品,市民花钱排队上船参观。似乎船上就是广州,船上就是中国(当时的《泰晤士报》如此评价: "one step across the entrance, and you are in the Chinese world; you have quitted the Thames for the vicinity of Canton" )。不夸张地说,如同这艘船携带的信息,珠江口洋面完全是同时期马克思讨论中国问题的重要空间依托。在他一系列涉华写作中,英国人所打造的全球资本主义网络及与中华帝国的不少冲突都围绕着有名有姓的船只开展。19世纪的船是海洋资本主义朝圣者执行其历史使命的道具,它是山形水势和人群之间关键的交换机,它的航迹是湾区最终得以收束并赋形的历史之维。

1848年3月,耆英号抵达伦敦引起全城热议。据载伦敦当地共有11款纪念币发售,这是其中一款,但在很多图鉴中可以看出,各款的设计也大同小异。

年份:1848年

货币:英国纪念章

成分:锡(白金属)

重量:24.22克

尺寸:45毫米

形状:圆形

图片由作者惠允

刘烨目前是纽约新学院(New School for Social Research)社会学系博士候选人。作为一个拥有人类学和建筑学背景的跨学科研究者,他的研究兴趣在建筑、技术、地理、解殖、第三世界、冷战/六十年代、革命政治、社会主义现代性诸领域。刘烨的博士论文将探寻1960-70年代中国在非洲的热带适应性建筑援建史,并希望以此推进关于社会主义在去殖政治中的历史位置的理论重构。他的课题获得安德鲁 W. 梅伦跨学科博士奖学金等项目的支持。

“粤港澳大湾区”是一个被建构的新生事物、一种自上而下的视角和整合,也是一种以效率、速度和流动作为目标的未来城巿发展的蓝图。我们是否可以以大湾区作为一个实验,一种想像的实验来思考它?一方面是多样性,当我们谈论智慧城市、人工智能、自动化、生态危机、信息安全、虚拟现实的未来、全球贸易等话题,这种未来观从何而来,由什么来决定?另一方面,大湾区背后蕴涵着深厚的政治、空间、历史、地理的意义流变,是否可以基于“珠三角-大湾区”的话语和历史流变,发展由地方性知识生产出发的思路,与技术加速进行一种新的对话,打开艺术和不同学科的链接,以及重塑艺术和科技机构的视野?在探讨技术、思想、生态的多样性之时,将“大湾区”作为中国南方技术和文化的想象样本?

大湾区关键词项目是不断拓展的思想库,我们已经收集了来自全球各地学者们的31个关键词来展开第一轮的思考。该项目持续面向全球邀稿,我们期待作者可以围绕上述问题,打开文化、地缘与技术的批判性想象。每个词条500字中文(300英文词),欢迎來稿前与我们沟通,稿件一旦采用将会以中英文的形式发表于媒介实验室官方网站。投稿邮箱:medialab@timesmuseum.org

11.8-12.3闭馆布展中

敬请期待

时代艺术中心(柏林)正在展出

“远方,大海在歌唱”,请点击⬇️

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享