小荷尔拜因/《大使们》/1533/207cm×209.5cm

小荷尔拜因的作品《大使们》,历史上所留下的谜团有许多。这件作品于1533年在英国完成,这年在中国是明世宗嘉靖十二年。小荷尔拜因是德国艺术家,小丢勒26岁。1532年,荷尔拜因由鹿特丹的伊拉斯谟推荐,前往英国,成为都铎王朝的宫廷画家。有人说,神秘的荷尔拜因的油画《大使们》,堪比达·芬奇密码,这是因为荷尔拜因在作品中智慧地夹带了许多的“私货”,这些不易察觉的“标记”,构成了荷尔拜因在作品背后的宏大叙事。这里,就作品中的“骷髅头”,说下我的猜测与看法。

我想从两个方面来解读这个“骷髅头”:

一是几何证明(这是我想与荷尔拜因商榷的部分);

二是关于“人之死”在作品中的沉思。

先说几何证明。

作品《大使们》下面有一个于倾斜且悬浮着的东西,据说作品被收藏到博物馆之后,很多年都没有被发现这是何物。有一天,某人不经意地从作品侧面走过,突然“看出”这是一个骷髅头,这才开始了长久以来的学者对这个极度变形的骷髅头的研究,当然答案众说纷纭,见仁见智,一种比较共同的看法是“炫技”。我觉得就技术来说,作品《大使们》已经达到了极高的境界,没有必要再在“骷髅头”上多此一举。我想,文艺复兴中的透视学,只是几何在纵深感上获得了视觉上的“错视” (伪三维),而真正逻辑意义上的几何构成,作品中是不容易体现的。恰恰荷尔拜因的“骷髅头”倒是一个难得的案例。这是我很好奇的地方。

我猜测,存在着一个纯几何的构成方式,使得《大使们》在特定的几何结构中,骷髅头能得到真实的“还原”,而且,我猜测,荷尔拜因深谙此道。

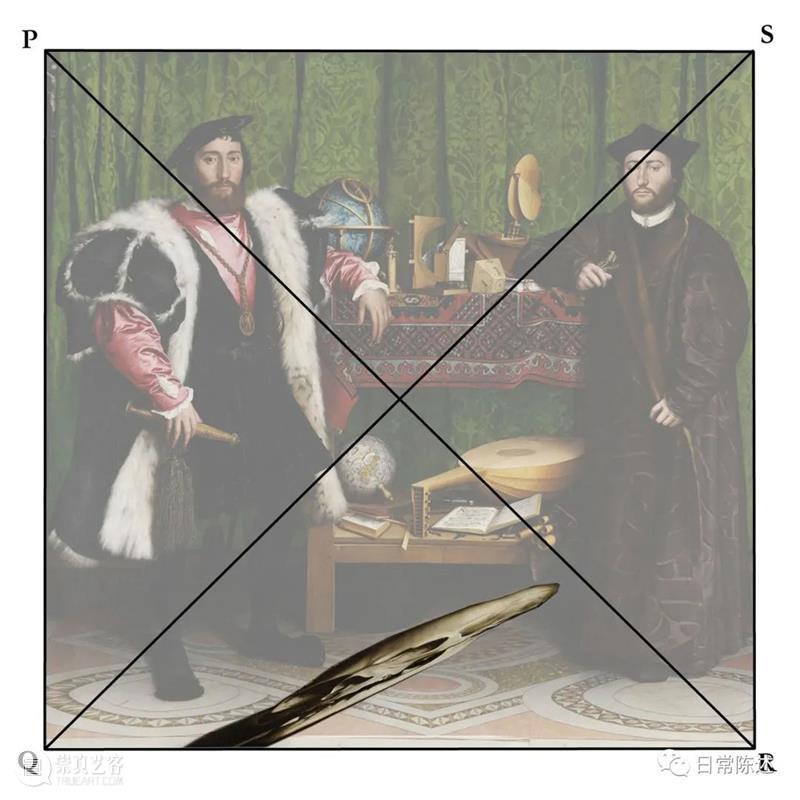

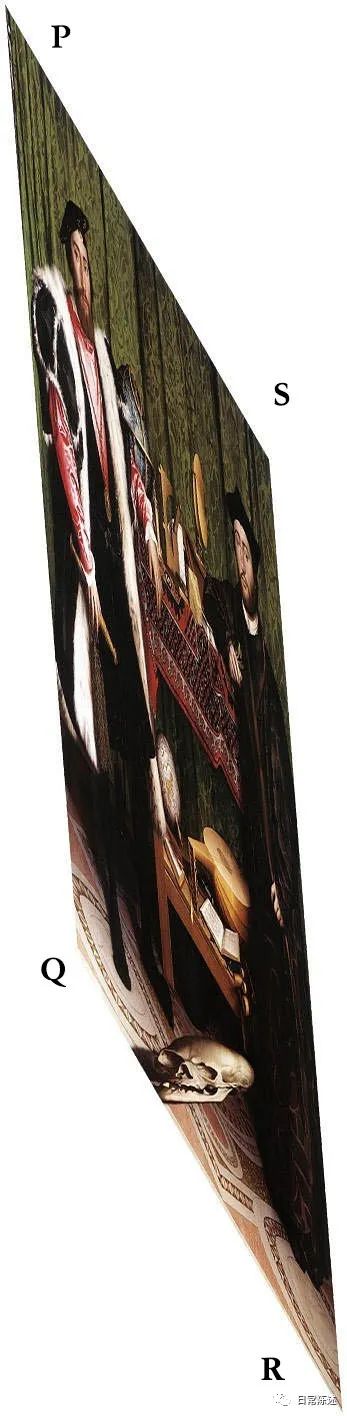

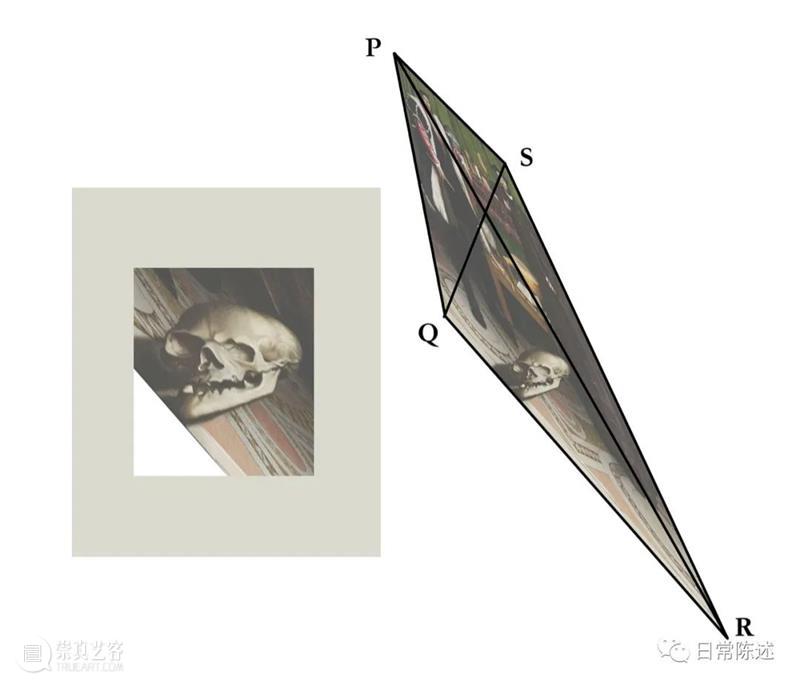

当固定PR这条对角线,而让Q、S这两点往里上下移动

我们在作品《大使们》中拉两条对角线。这件作品的尺寸为:207cm×209.5cm,在几何推导中可以暂时不管具体的数字,几何直接探究的是它的原理。我们把拉成对角线的《大使们》的四个顶点叫做:P、Q、R、S,当固定PR这条对角线,而让Q、S这两点往里上下移动,这时画面会剧烈地变形,但骷髅头却在走向“原型”。那么问题是,这样的变形是否存在着一个最佳的、被几何线条所决定的固定位置?在Q、S的移动中,线段PQ、QR、RS SP都是变量,∠PQR也是变数,如此,这些变数究竟是多少,才算是合适的呢?这是一个平面几何问题,在文艺复兴时期,在艺术家手中欧几里得的《几何原本》中,这些基本原理已经都在了。也许存在着几种迫使“骷髅头”还原这的几何图形,只是不易被推敲得到。这里,我找到的一种方式是这样的:

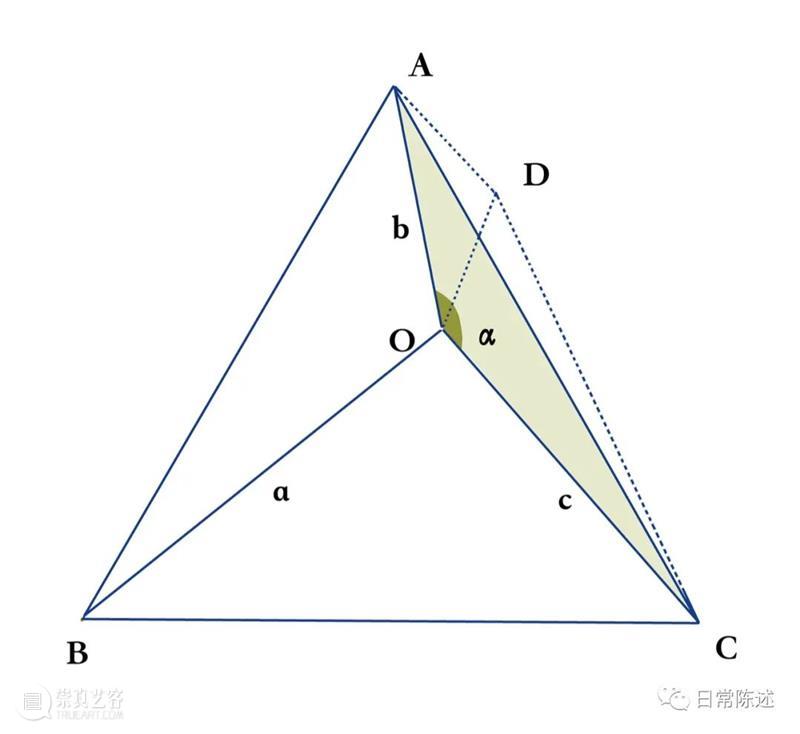

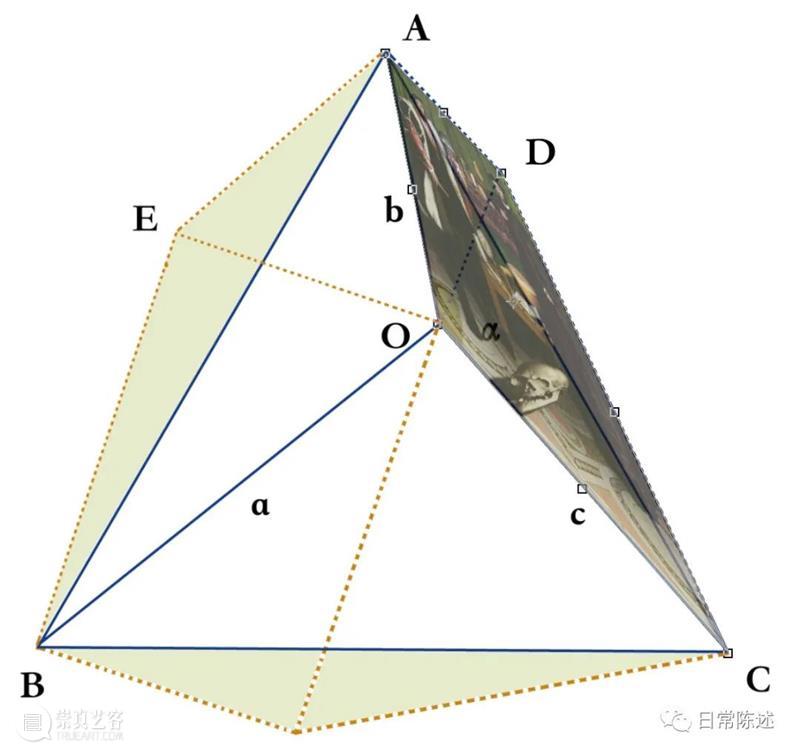

以作品《大使们》的对角线PR为一单位长度,做一个正三角形ABC(如图),

在ΔABC中有一点O,连接OB、OA、OC,分别为a、b、c,使得a²=b²+c²,为什么要符合这个关系?(后面的证明即可看出)。我们把∠AOC叫做α。

截取AO的2/3(只能用圆规与没有刻度的直尺截取,截发从略),作等腰ΔDAO,使得DA=DO=2/3AO。连接CD,构成不规则四边形AOCD,这时α=150°,为什么?下面证明。

这时不规则四边形AOCD,已经是一个被几何的规定性所固定的区域范围了,作品《大使们》的对角线PR重叠与AC,点Q重叠于点O,点S重叠于点D,这是的“骷髅头”将是最佳的“还原”位置。

为什么 α=150°?

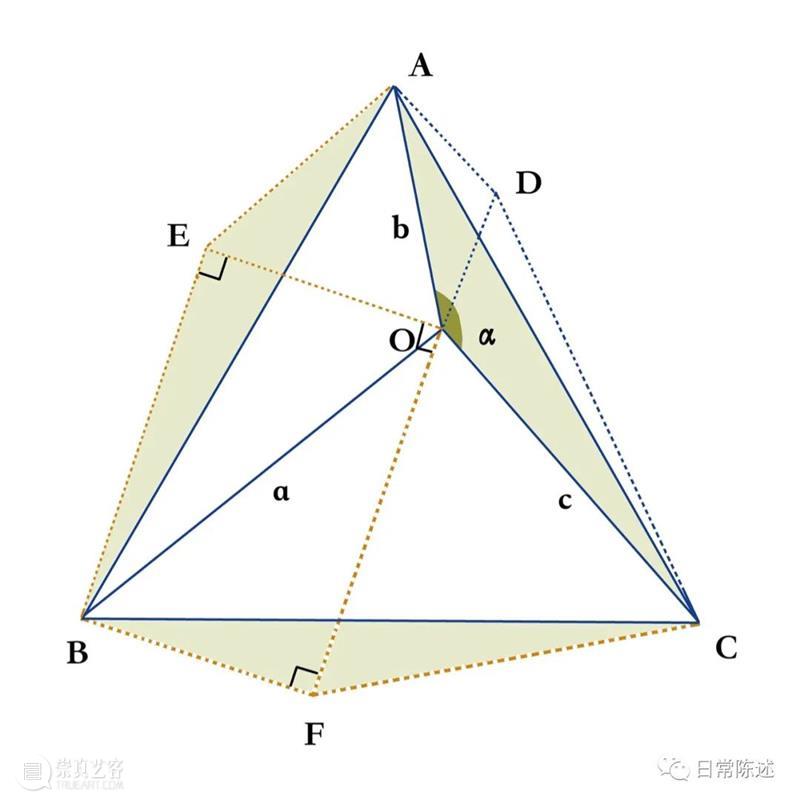

证明:将ΔAOC以A为圆点旋转至ΔAEB,显然ΔAOC≌ΔAEB, AE=AO=b,EB=OC=c。

∵ΔABC为正三角形,∴AC=AB,AC重叠于AB。

连接OE,∵AO=AE,又∠BAC=∠EAO=60°,∴ΔAEO也是正三角形,∴EO=AO=b。

∵ΔBEO符合等式a²=b²+c²(非常重要与巧妙的已知条件),

∴ΔBEO为直角三角形。

同理,ΔAOC以C为圆点旋转至ΔBFC, ΔAOC≌ΔBFC,ΔBFO也是直角三角形。

∴四边形BEOF为矩形,∠EOF=90°。

∵∠EBO=∠COF=60°, ∴α=360°-90°-60°-60°=150°

证毕。

不规则四边形AOCD,已经是一个被几何的规定性所固定的区域范围了

这时的“骷髅头”将是最佳的“还原”位置

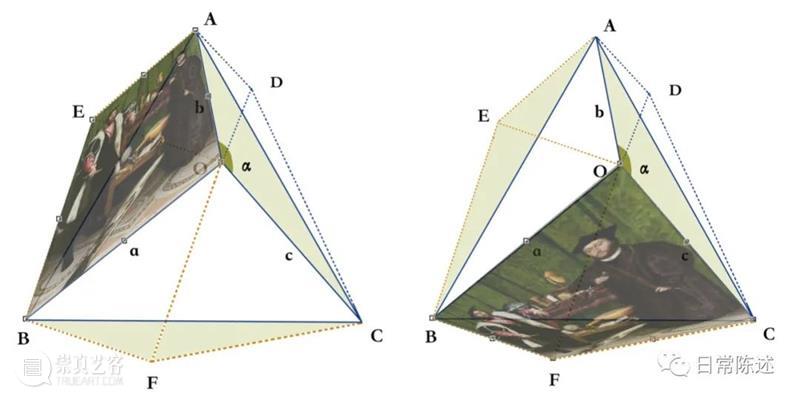

在这个几何图形中,除了不规则四边形AOCD恰巧适合于《大使们》,并凸显出骷髅头的原型。其实,另外两个四边形,当《大使们》变形放进去后,出来的变形图像也同样勾起想象的涟漪,三张图像共处在这样的几何图形中,似乎引出的话题更多,假如把不同时代的背景加以穿插、粘连,可以讨论的空间无疑是拓展的。

另外两个四边形,当《大使们》变形放进去后,出来的变形图像也同样勾起想象的涟漪

好,说说第二个问题:“人之死”。

为什么文艺复兴时期中的许多作品都出现骷髅或骷髅头,以至于西方之后的作品中也一直保留着对骷髅的反复“呈现”?我觉得,一个主要原因是承认死的确定性,通过对死的沉思继而达到对生之意义的特别领会。有人说,荷尔拜因的《大使们》,是想要向世人传达一个忠告:“这个世界上所有的荣华富贵都是虚无,一定要记住我们的终点站是死亡。”我觉得这样的理解还是表面,还没有在“趋于死的存在”中,以“生直面死”的态度获得对死亡的敬畏与迎接。假如对死的沉思是一种精神修养,那么作为忏悔的“活着”,一种独特的宗教形象才能被祈祷与显现。文艺复兴崇尚的是人的主体性的回归,人文主义的理想,是第一次用理性的智慧去探究前人未及的领域,“在自我与他者、意义与符号、知识与权力的迷宫内徘徊,在盘根错节的记忆、创伤、欲望、疯癫中艰难找寻自己的面孔。”这是“人之死”的再生。

荷尔拜因的骷髅不能离开他生活的年代,因为当时马丁·路德的宗教改革已经导致了新时代的来到,人文主义对宗教的理解发生了很大的变化,特别是荷尔拜因,他是为马丁·路德用德语翻译的《圣经》制作插图的人,他深知“人人都是教士”、“基督徒是完全自由的主人,不从属任何人”,这些马丁·路德说过的话究竟意味着什么。所以,人的生死不是掌握在罗马教廷,而是个人独立的对上帝以及死亡的宗教领会。在《大使们》中,诗琴的前方是一本赞美诗的曲谱,左面书页上是马丁·路德的赞美诗“主啊,请为我们的灵魂注入生机”。所以,脱开这样的时代背景,要解读荷尔拜因的“骷髅头”,或许是困难的。

拉康曾在解析这幅画时提出了著名的“斜视之见”:图像具有欺骗意义,我们只有通过斜视才能看清画面底部的骷髅,正如主体的真相只有通过斜视获得。这种“斜视之见”值得玩味,但我想这与荷尔拜因的真实意图还是隔了厚厚的一层,只能看成是一家之言。当然,我的论证以及对问题的理解,也不过是一家之言而已。

拥有数学天才的当代艺术家金锋

荷尔拜因的素描影响了中国美术学院学艺术的几代人,没有不知道荷的,特别是在告别苏派素描这个具体事件上。荷派素描比较本质地解决了人物结构不需要依赖光影的问题,这让素描这件事件变得比较主动。这就是通常说的结构素描。

“荷尔拜因”是个文艺复兴的家族概念,老爹老荷尔拜因,儿子小荷尔拜因。具体家族细分可以在网上摸麻到。

金锋瞄准了小的,小汉斯·荷尔拜因 (1497~1543年) ,并且从数学方程式的角度解析了在小荷尔拜因的作品《大使们》。

这是一次兼带数学普及的美术大师课,对于艺术家而已,大多数人一面对数学都显得很白痴,所以只能进行具象的、感觉绘画,无法上升到抽象层面。这也是中国艺术目前面临的困境。一是数理分析不够,二是哲学层面的深度不够,都凭感觉在表述或涂抹,所以自说自画者居多。

金锋的分析从一个角度精确地破译了“荷尔拜因密码”,很受启发。金大师他过去还像没事干似的破译过丢勒铜版画作品《忧郁》里的天文数字,那一次破译解决的问题不是几何问题,是有关忧郁的很多心理细节,比如“忧郁石”,没有人知道忧郁石的那一面是什么角度。

金锋的成功是让秦桧站起来,还有让孔子流泪等等。这也是金锋本人痛苦的地方。

(2021.11.8. 金锋:荷尔拜因《大使们》中的骷髅头/读后,井上有二)

「

方的美术馆

用“大于一”的方式

记录、整理、研究各种艺术形态

和各种类型的艺术家

The art to explore

new methodology of

DOCUMENTATION, ARCHIVE,

RESEARCH

of ART

」

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享