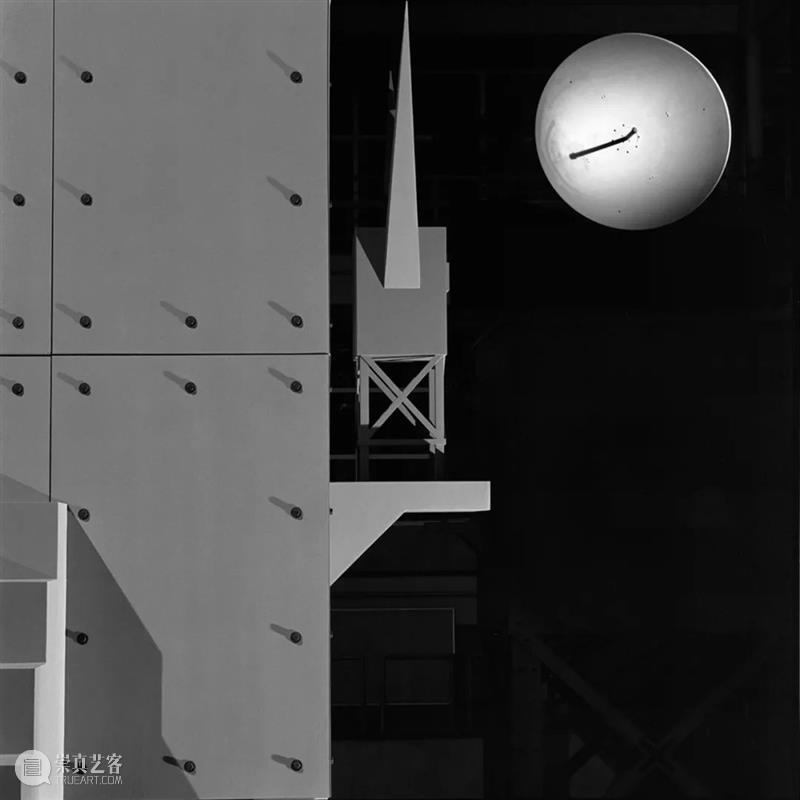

埃莱娜·比奈,《约翰·海杜克,公寓楼,德国柏林》,1988,手工黑白银盐,26×37.5cm。艺术家供图。

PSA即将举办美国建筑师约翰·海杜克的中国首展“约翰·海杜克:海上假面舞”。在展览起舞之前,“烟囱PSA”将通过分享策展人贺玮玲的文章《假面舞|面具》,以及“假面舞”系列行经过的城市,为您揭秘海杜克最具盛名的“假面舞”系列作品~

假面舞|面具

——贺玮玲

“Masque”是指一种由业余演员佩戴面具进行舞蹈和戏剧表演的形式,被称为“宫廷假面舞”,曾在十六和十七世纪的英国贵族中很受欢迎。“Masque”这个词同时还指代表演中的舞台布景。此外,“Masque”也是“Mask(面具)”的变体。面部表情隐藏于面具之下,渲染了戏剧的神秘氛围,而这种神秘感始终蕴藏于海杜克的作品之中——从他早期以形式主义手法寻求貌似的透明性,到贯穿于晚期作品中显而易见的、无法解读的不透明性。

从1970年代后期开始,海杜克致力于一系列标题中带有“假面舞”的项目。这些项目将基本几何图形与中世纪符号,综合而成编号的词汇表。伴随着粗旷的手绘图、精细的机械制图,以及有关主体和客体的直观描述,它们暗示着晦涩的叙事关系。这些项目在设计之初并没有业主,但随后逐渐在伦敦、费城和柏林等城市的公共场所被各种社群建造实现。海杜克则将此类事件称为建造艺术、结构体和社会层面的“奇异庆典”。

埃莱娜·比奈,《约翰·海杜克,里加-客体/主体,美国费城》,1987,手工黑白银盐,29x29cm。艺术家供图。

埃莱娜·比奈,《约翰·海杜克,避难所,挪威奥斯陆》,1989,手工黑白银盐,36x29cm。艺术家供图。

在与大卫·夏皮罗的采访中,海杜克提到了建筑师伊尼戈·琼斯的作品,讨论了建筑意义上的“假面舞”。他指出,在“假面舞”的背后,舞台布景才是琼斯的兴趣所在——这些机械装置在舞台上造成物理实体的幻象。除了装置之外,海杜克还强调了假面舞的参与者——不仅是演员,还包括了观众。

学界一直在从不同角度阐释海杜克的“假面舞”。通过流浪者的视角,安东尼·维德勒将这些“假面舞”视为“永恒的见证,一种记忆剧场”,以及一种浪漫的流浪和“漂泊”的政治姿态;在语言结构学的框架之下,维姆·范·登·伯格将海杜克“假面舞”中的文本归结为原创的理念;跨越建筑和诗歌的界限,詹姆斯·麦格雷戈将这些“假面舞”定义为故事,这些故事在建筑师去世之后,仍然被不断演绎。其他学者还从中世纪语境、超现实主义和现代主义建筑方法提供了研究角度。因此,“假面舞”的涵义十分丰富。

——以上文字来自策展人贺玮玲,原文为英语

我过去十年的旅程遵循了这么一条路线:从威尼斯开始,向北经过布拉格到柏林,然后向东北到里加,接着从里加向东到贝加尔湖,然后继续到符拉迪沃斯托克。这是一条漫长的旅程。

——约翰·海杜克

新英格兰假面舞

“新英格兰假面舞”(New England Masque)是最早以“假面舞”命名的作品。这一作品原为海杜克为自己设计的“新英格兰住宅”,后将其纳入“假面舞”系列中。在霍桑作品中黑暗浪漫主义与道德寓言的影响下,海杜克深受新英格兰当地殖民民宅和临海房子屋顶天台的神秘感启发,开始在构建外观之余思考建筑可以被如何定义。因此,“新英格兰假面舞”中,海杜克通过障碍、孤立、分割组件的方式传达疏离、封闭的人际关系。

柏林假面舞

“柏林假面舞”(Berlin Masque)是海杜克为1980年至1981年间的一场国际赛事而作。“迷宫”“书市”“看守所”“钟楼”“风塔”“暸望塔”“公共设施”“调解人”“长者之家”等28个形态各异的“结构体”被分别安置在两处岛屿般的空地上,组成临时的街区。这些“结构体”不服务于城市公共空间建设,将建筑从习以为常的功能性中解放。它们代表不同的社会角色,却又从空间布局上彼此呼应,仿佛在相互对话。个体性与关联性兼具的“柏林假面舞”叙述了个人在种种日常生活事件中扮演的角色,探索着现代生活中个体与共同体之间的关系。

兰开斯特/汉诺威假面舞

1983年,具有68个角色的“兰开斯特/汉诺威假面舞”(The Lancaster/Hanover Masque)完成。这场“假面舞”构筑了一个“生活/居住”的迷宫,有围墙包围,内部布置有花园和小树林,城市的中心为“教堂”“墓地”“法院”“监狱”四个结构体,四个结构体围着一个空的广场。死寂的空间需要进入其中的居住者以自己的行动诱发空间“居住”的属性与功能。这个超越时间的寂静场所使人们熟悉的公共设施变得陌生,从而让社会的构成物显形,“居住者”的行动则是对如何颠覆现有机制的启示。

符拉迪沃斯托克

“符拉迪沃斯托克”(Vladivostok)作为海杜克后期的项目,展现了海杜克重塑城市体验的娴熟技巧。在“符拉迪沃斯托克”中,有序的现代城市规划被富于变化的建筑视觉形象瓦解。步入其中的观众获得的不再是连贯的都市体验,而是一场处处是惊喜的漫游。该项目中部分“结构体”具有超现实的视觉元素,此外还包含了由过往角色演变而来的“结构体”,如“柏林假面舞”中出现的“书市”,以及曾在柏林上演的“罹难者”项目中的“避难所”。

柏林之夜

“柏林之夜”(Berlin Night)是海杜克晚年假面舞的代表作之一,也是柏林三部曲中的最后一部,它精确地捕捉了柏林特殊的氛围与精神。“柏林之夜”的灵感来自德国画家马克斯·贝克曼(Max Backman),其主题宏大,包括建筑、诗、文学、医学等,像一部巨大的交响乐作品。“柏林之夜”是一种消失的、隐匿的、现存的和想象的地方生活形式的整体呈现。

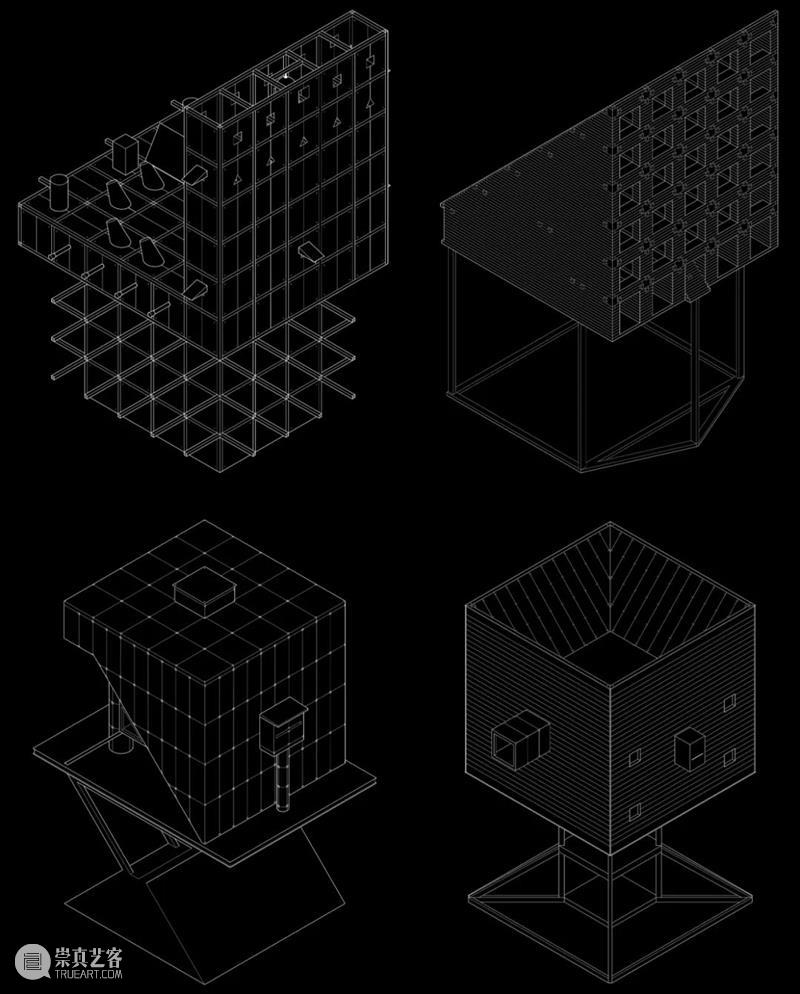

《兰开斯特/汉诺威假面舞:教堂、墓地、法院、监狱》,2021,由东南大学嘉木研学社师生制作。

海上假面舞

即将起舞

此次PSA即将揭幕的展览“海上假面舞”将结合“假面舞”的历史指涉以及海杜克作品的“假面舞式”基调,以其一系列的作品,向观众呈现海杜克深邃的建筑探索。一方面,本展将通过渐进、转瞬与回溯,揭开笼罩于海杜克作品上的神秘面具;另一方面,展览也将呈现出这些作品中令人费解的不透明性,以及面具之后无法达成的清晰性。在这环绕着面具的晦暗空间中,寻求建筑在另一种状态下的多种可能。

💃

展览揭幕倒计时

3天

// 当前入馆预约方式

根据当前新冠肺炎疫情形势及上海市文化和旅游局《关于进一步加强本市文化和旅游行业疫情防控工作的紧急通知》,为有效防范疫情传播,保障公众生命健康,上海当代艺术博物馆目前实施限流管理与入馆预约。扫描下方二维码或点击微信服务号“上海当代艺术博物馆”——“入馆预约”进行预约,预约成功后可至“入馆预约”—— “预约凭证”中获取二维码。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享