面对眼前这历史悠远之湖,

将手心里温热的卵石掷入其中,

水面惊出声响,

涟漪不断荡涤,

直至卵石沉落湖底……

展览《我们生存的立足点除了不断消逝的现实以外,别无其它》,将展出艺术家李舜十余年间创作的多件作品,它们可作为研究其艺术线索的关键坐标。在最初的摄影实验中,他便敏锐地捕捉到一种有意味的形式,这使他从特殊的角度打开了摄影与书法的视域。但他并不耽于艺术的媒介和类型,对美学和文化的反思是他的观念核心,其源于中国文人的艺术传统与当代社会的文化景观带给他的启示。从《林泉高致》到《格物致知》,李舜展现出敏锐的洞察力,他善于借用素材的价值,重构事物的意义,并能以精微而复杂的技术来完成观念的视觉转化。近年中,不断增益的网络资源为李舜的创作提供了新的主题与方法,他运用谷歌地图展开了一系列“卧游”实验,以多种创作媒介为图像建构了感官接收的不同通道。在这类创作中,他时常将虚拟世界中因数据错误所形成的奇观作为题材,隐喻心理和现实中的诸多问题。

展前访谈

W-王将/L-李舜

W: “我们生存的立足点除了不断消逝的现实之外,别无其他”,这是叔本华《论生存的痛苦与虚无》中的一个名句,你为什么想以它作为展题?

L: 这句话提示了时光的消逝和存在的虚无,我能从中体认的是,我们生存的形式从根本上就是持续的运动,我们总是梦寐以求的安宁是不可能。我的第一件摄影作品便回应了这种感受,并以此作为标题。它也是我以后所有创作的一个起点。

W: 那是你十多年前的一件老作品。在当时的背景下,它已经很有实验性。你那会儿应该正在杭州上学吧, 在研究观念摄影吗?

L: 09年在上大三,黑白胶片摄影课,矫健老师教的。我本科就读于国美新媒体系,就是今天的跨媒体学院的前身。当时的系主任张培力老师主张学生应该根据自己的创作去选择相关的课程,所以我们的课程都是套餐形式,可以自由搭配。比如学期开始第一个月你可以选动画、摄影或是装置,下个月则可以选择声音、纪录片、多媒体剧场等课程。我真正与摄影产生联系就是大三时候选修了黑白胶片摄影这门课,不得不坦承的是,当初选这个课并不是因为我对摄影有了多大的兴趣,而是因为我对另外两门备选课程更不感兴趣。当时很多同学就拿着系里借的哈苏胶片相机去拍一些小猫小狗、花瓶静物之类的。

W: 在那类技法课程中, 多数人很难找到自己想要表达的东西,而你却迅速地发现了这个能够让你持续推进的创作方向。这是巧合吗?

L: 其实是自然而然地发生。我从一开始就不想拍很具体的物象,我一直都特别关注身边一些稍纵即逝的东西,经常会在意坐高铁时窗外掠过的一切,高峰期挤公交车时紧紧挨着你的陌生人,也许仅有这一面之缘,一辈子都不会再见到。所以我用相机每天去记录些什么,但几乎从来不拍具象的东西,我觉得那些模糊不清的东西更加耐人寻味。

W: 在创作上,从0到1的过程是如何完成的?

L: 我的第一组创作是在晚上开着车,把两台哈苏相机分别对着车的前后挡风玻璃,让两个朋友在汽车快速行进的过程中同时用B门模式进行长时间曝光。我根据每次驾车行进路程的长短,分别拍摄了六组这样的摄影作品。扫描底片的时候,我故意没有对负片做反相,而是直接扫描,夜晚大面积的昏暗在底片上显示为全白,而长时间曝光的光轨则显示为黑色或灰色,效果和我预想的感觉不太一样,但是里面好像有另一种东西,感觉像中国的水墨,有书写、泼墨的意味。2015年我参加了上海当代艺术博物馆的一个展览,主题叫“时空书写”,我当时就是感受到了这个意思。

W: 最初的作品遍便显现出中国水墨的美学趣味,这成为了你创作里的一种重要取向。但我仍然犹豫它是表象的还是内在的。你如何定义自己的作品和中国传统艺术之间的关系?

L: 对于当下的创作者来说,不论是否经历过当年的文化断裂,传统都可能如阳光般透过墙体的裂缝照在我们的身上,只是挖开裂缝的行为并非每个人都会去尝试。我很多的创作都是对中国传统文人艺术在当下境遇的思考。

W: 在这些观念摄影的创作过程中,你如何将自己的文化思考转换为具体的“笔墨”实验?

L:比如《林泉高致》这个系列中,构成“笔墨”的其实是高楼大厦与车水马龙在长时间曝光中的轨迹。我在速度中通过镜头捕捉到的风景已经看不清原来的样子,它呈现出来的只是快门捕捉到的光影,它既是幻影,也是抽象,又是风景,它完全是在动态的反应中获得偶然的图像,我们习惯了静态风景的视觉经验,但这是对风景的一种全新的认识,打动我的还在于我意识到这些底片上压缩着无数稍纵即逝的光景。之后我开始习惯于随身携带相机去随手收集各种光的运动和轨迹,然后定期整理筛选拍摄的内容,我从中挑选出上万个无规则的线条,并将其仿照字典做成汉语偏旁部首的形式,再参考书法史上的名帖,组成汉字或类汉字的形象。过程是繁复的,也是有趣的。

W: 我好奇于这种实验如何链接笔墨经验,你此前有书法基础吗?

L: 现实生活中,我手写的汉字几乎谈不上任何书法的美感,以至于我在作品签名时写的都是拼音。但是这并不妨碍我用摄影制造的光轨去模拟书法名帖的效果,而且实际书写与模拟效果之间的落差,恰恰体现了书法作为传统艺术的当下境遇。以挪用的方式再现,而光轨作为笔画,书写变成了匹配与拼贴,书法原初的意义已经荡然无存。而其面貌具有“以假乱真”的效果,以陌生的形式回应了“摄影复制现实”的普遍期待,这也是戏谑与重构。

W: 我的理解是,无论是书法还是摄影,都是你表达观念的素材。书法与摄影在大众的普遍印象里都是即时而快速的创作方式,但你的作品需要足够的耐力与逻辑感才能完成。

L: 是的。一直以来,关于摄影的印象是一蹴而就的瞬间凝固,关于书法的印象是一挥而就的笔墨酣畅,而我用来糅合这两种媒介的工作方式却是繁复的,缓慢的,乏味的。作品是在一个身体劳动的密集投入过程中生长出来的,我很享受创作中这种直接的体力投入与时间堆积,这使我时刻体会到观念的实践是落实于每一笔的细节匹配。

Study on the nature of things

The Biographies of Lian Po and Lin Xiangru 2017-2018

W: 这应该是一个非常枯燥的过程,而你已经完成了不少这类作品,是什么目标激发了你的动力?

L: 我时常在这个过程中设想古人的文牍往来,吟咏酬对。书法这种传统文人艺术,在当下近乎无根之水,因为承载书写行为的语言系统、媒介传统、人际关系、文化氛围都已经不复存在。我用影像的方法造字,也并非全然解构书法,而是借助摄影这个当下的媒介去激发一种对书法传统的重新审视,在这个过程中我想做的不是抛弃,而是在当下时代找到一个与传统的契合点,从而提出一个新的可能性。之前看崔灿灿有一句话讲得特别好“艺术一定有它的历史抱负,这个抱负是要改变我们如今的文化处境,改变我们对新旧世界的认识和判断,但最终是否真的能改变其实并不重要——改变的宏愿有时候大于改变的结果。”

W: 你强调了艺术家的使命感。我也想知道,你如何认识自己,你认为自己是什么类型的艺术家?你认为怎么才算好作品?

L: 不确定你问的“类型”是指的作品形式,还是工作方法。我认为我的创作是观念性的,形式对我而言是通道,并非全部的结果。但我也不喜欢唯观念论的作品,我认为形式美学在我的作品中也是至关重要。好的作品应该“颜如玉”,大家应该都喜欢和“好看”的人亲近,如果他/她再有内涵就更棒了。那所谓的“内涵”我认为就是作品的时代性、批判性和唯一性。

W: 你近年的创作中有不少绘画,其中很多和网络图像有关。你如何评介互联网时代的视觉资源给绘画带来的影响?

L: 我认为现在的绘画分两种,第一种是用绘画去研讨绘画,第二种是把绘画作为表达观念的工具。我并不是一个画家,所以我不好评论架上绘画在这个时代受到了什么影响。即使我的近期个展都从“互联网写生”展开,但绘画对我来说只是工具。我也可以谈一下这个系列,从开始到现在已经经历了三个个展,最早2019年1月在洛杉矶的《Chinglish》,同年12月在北京的《卧游》,再到疫情大爆发后的2020年11月的集美阿尔勒发现奖提名单元中我的个人项目《二手卧游》。

W: 你可以先谈谈这种“互联网写生”的工作方式是如何开始的?

L:这个系列的源起于2019年,洛杉矶一个画廊跟我约了一个个展,它们想拿我以前的作品去展(《光》、《正负》,《海面》系列)。但我觉得拿这些东西去洛杉矶展是毫无意义的,因为它们都是很中国的图像,和洛杉矶没太大的关系。我从来都没去过洛杉矶,对美国的了解都是通过电影、书籍与歌曲。于是,我就用Google Map找到了那家画廊,想看看它周围的街景。然后我就在那儿瞎逛,逛着逛着我发现,谷歌地图是很多时间轴组成的一个巨大的地图,你在的这条街,可能这个点是2017年,转一个角就变成2007年了。这挺有意思的。我对有名的景点没什么感觉,但是路边的一些树挺吸引我的,我感觉它有一种文人的风格,于是就有了将它做成作品的冲动。

W: 谷歌地图满足了你对地理的好奇心,你可以不费力气去任何地方游荡,这是以前的画家做梦都想不到的。

L: 是的。但后来我发现,我真正感兴趣的不是具体的事物,而是图像加载过程中的错误,这可能是因为在国内使用谷歌的问题,也可能是其他原因。我对这种东西特感兴趣。但当时我还没把它当一个正经的作品,正经去做这个系列是因为去年疫情的时候,郑梓煜(2020集美·阿尔勒发现奖推荐人之一)说让我做些新东西。我一开始不知道我应该做什么,正好那时出不了门嘛,我就在家看电影,看完一部就用谷歌地图去游览一下电影里的地点,这些地方我可能一辈子都不会去。渐渐的,我就开始了“卧游”。

W: 除了新的想法,这些互联网写生和你以往作品还有哪些关联?

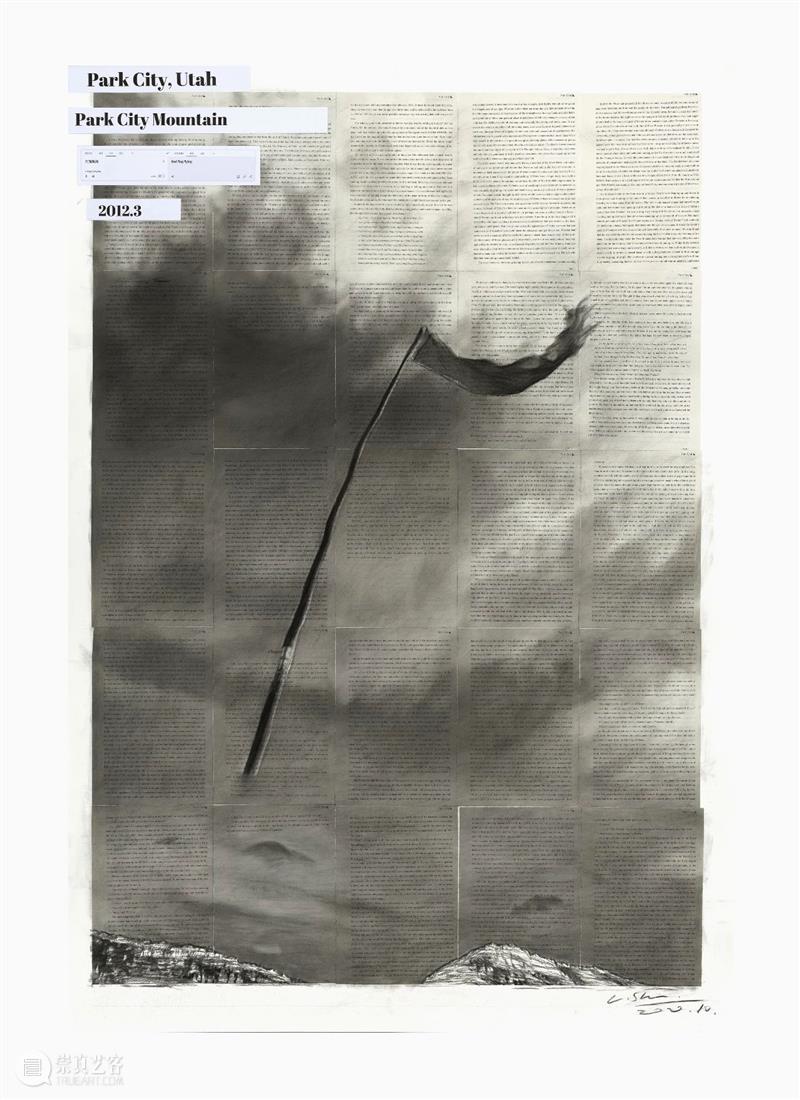

L: 当然有。比如,在这个系列创作中,绘画部分的底页我用到了大量的文学资料,这种方式其实源自于我的《海面》系列。《二手卧游》中,我基本都用了小说文本,《美丽新世界》、《1984》、《动物农场》、《反乌托邦三部曲》,我挺喜欢看小说的。

W: 关联性应该不只存在于作品使用的材料上。它们似乎都把自身的生成逻辑作为关键内容,你不妨具体地聊聊某次“卧游”的创作经历。

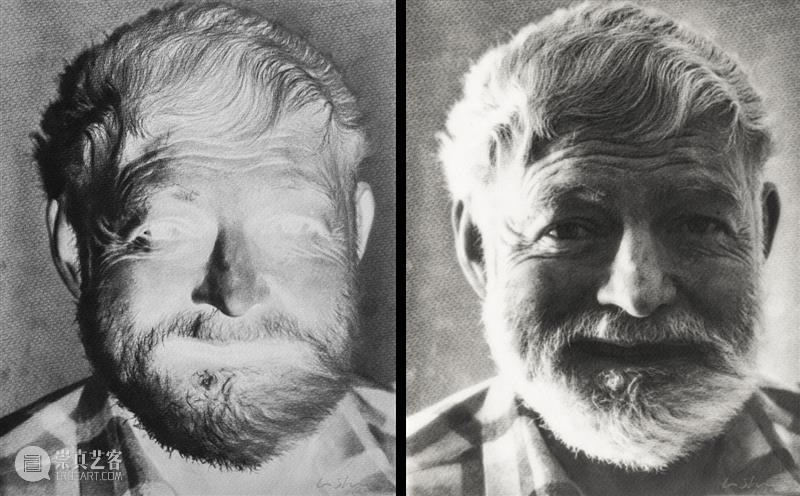

L: 嗯。就说“1984红旗飘扬”这件作品吧。我那时在Google地图上逛美国,本来想逛盐湖城,但是正好逛到犹他州的一个滑雪场,看见空中飘着一面红旗,这个红旗其实就是滑雪场的一个标志,但我正好想到了鲍勃·迪伦的《答案在风中飘荡》。正好疫情的时候,我出不了国,因为我以前每年都要出去很多回,突然出不去了,看到这个就特别有意思,一面在美国飘着的红旗。然后我就拿出相机翻拍我的电脑屏幕,这相机还是我前女友拍美妆视频的,我平时不喜欢拍照片,自己没有相机,只买过一台拍立得。后来我给它取名为“互联网写生”,其实就是我模拟了整个户外写生的过程。我先截图,然后翻拍电脑屏幕,再把拍下的图像,用负像的效果画在《1984》小说的页面上,我会选择一些文学作品与图像相结合,想让它们产生一种对话的隐喻的关系。然后再用8*10大画幅底片翻拍,用铂金工艺把底片做出来。其实在创作手法上又贯穿了我之前《肖像》、《海面》、《森林》等系列的作品。

W: 从开始到现在,你的创作线索非常清晰,同时内容与形式又很丰富。不同时期作品间的内在关联,或许能在展厅空间中会更加明确。关于展览,你是否将作品与作品、作品与空间所形成的剧场性也作为你创作的一部分?

L:当然。但是我在这方面从来没做好过。当局者迷,旁观者清。所以我认为在展览中,一个好的策展人是至关重要的,我一直期待和优秀的策展人合作,让作品在合适的空间在合适的位置经过合适的组合从而得到升华,让作品的力量最大化。

W: 我和你同样期待。

李舜,1988年出生于江苏徐州,先后获得中国美术学院跨媒体艺术学院学士及硕士学位,现工作生活于杭州。李舜的创作灵感来源于摄影,光,是其中的绝对主角,而正负像画面之间的转换,又成为他作品的逻辑根源。他的创作呈现出多样性的状态,尤其注重各种媒材的表现力。其作品内涵密集,对他而言,摄影艺术的目的,始终是如何专注于作为某种体验或感受的图像,为此应该去进行意念的生成和领悟的喻示,由接受性视觉印象走向积极性视觉表现。主要个展包括:卧游,北京现在画廊,(北京,2019);Chinglish,MakeRoom,(洛杉矶,2019);海面,北京现在画廊,(北京,2018);巴塞尔艺术博览会(香港)李舜-个人项目,香港会议展览中心,(香港,2018);“李舜”同名个展,北京现在画廊,(北京,2016)。群展:过去的未来主义,北京展览馆,(北京,2021);后笔墨时代:中国式风景,广东美术馆、浙江美术馆,(广州,杭州,2018);“时空书写:抽象艺术在中国”,上海当代艺术博物馆,(上海,2015)等。机构收藏:白兔美术馆,澳大利亚;昊美术馆,上海;知美术馆,成都;广东美术馆,广州;丽水摄影博物馆,丽水;Foundation Tichy Ocean,瑞士;HL Art Collection,美国等。

371 Madison Street #303

Hangzhou

Liuhe Road No.139, Building 12

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享