金影村︱当代美学与艺术中的新感性

——马尔库塞、桑塔格与朗西埃的解放路径

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

当代美学与艺术中的新感性

——马尔库塞、桑塔格与朗西埃的解放路径

金影村

摘要:当代艺术在媒介的拓展、手法的多样化以及不断挑战艺术惯例的野心中发展壮大,成为一股持续冲击欧美文化领域的强大力量。传统艺术欣赏要求我们具备的那种审美能力,在当代艺术中发生了重大转变。有别于传统美学强调的感性,当代艺术推崇的是新感性。新感性旨在重塑审美经验,既非简单回归审美经验,也非完全抛弃审美经验。本文希望通过分析马尔库塞、桑塔格、朗西埃的代表观点,力图揭示新感性的实质以及它与当代艺术实践的关联。关键词:当代艺术、新感性、马尔库塞、桑塔格、朗西埃美学通常被界定为感性认识的学科,也被界定为艺术哲学。在经典美学中,感性与艺术关系密切。然而,当代艺术颠覆了经典美学津津乐道的美和形式,走向观念性的智性探索。这是否意味着欣赏当代艺术就不需要感性了呢?答案当然是否定的。当代艺术塑造了一种新的审美经验,需要我们调用新感性来应对。对于这种新感性,马尔库塞、桑塔格和朗西埃从不同的角度做出了颇有代表性的解读。一般看来,三者都以开放的视角将新感性视为审美解放的力量,但是,如果仔细分析三者论述新感性的文本,就会发现他们之间存在诸多本质上的不同。本文将从三人的基本观点出发,阐明当代艺术的新感性所包含的复杂内涵,着重甄别新感性与传统审美经验的区别,最终阐释当代艺术如何通过新感性的力量实现人性的解放。马尔库塞作为法兰克福学派理论家,桑塔格作为一名自由派知识分子,朗西埃作为法国当代思想家,这三者看似领域跨度较大,但他们对“新感性”的见解,却殊途同归地与当代艺术的感性演变密切相关。之所以按照马尔库塞-桑塔格-朗西埃的顺序来叙述,也并非依照三种观点发表的历史顺序,而是依照它们与当代艺术现实处境的关系。马尔库塞《论新感性》(1969年)的发表虽然晚于桑塔格《一种文化与新感受力》(1965年),但桑塔格的论述更接近当代艺术的现实处境,即在20世纪60年代艺术的观念转向中培养起来的新的审美鉴赏能力。就与当代艺术的关联度来说,朗西埃的可感性的分配明显胜过马尔库塞的新感性。马尔库塞的新感性主要用来解决资本主义社会劳动分工与人的异化问题,其思维路径更多停留在法兰克福学派批判理论体系中,没有深入到当代艺术演变的内在逻辑中去。朗西埃面对的是全球资本主义时代,为当代艺术提供了完全开放的解放途径,直接影响到当下的艺术甚至未来的艺术。按照马尔库塞在《论新感性》一文中的论述,新感性的本意是指艺术在审美之维上对人性的解放力量。从《爱欲与文明》(1955年)到《单向度的人》(1964年),马尔库塞都强调资本主义社会对人性的过度压抑,导致人的生命本能难以释放,因而形成了社会的单向度发展。在1969年出版的《论解放》中,马尔库塞提出新感性作为恢复人性的力量,它能让生命本能重新得以释放,以此重建合理社会的新秩序。马尔库塞写道:新感性,表现着生命本能对攻击性和罪恶的超升,它将在社会范围内,孕育出充满生命的需求,以消除不公正和苦难;它将构织“生活标准”向更高水平的进化。[1]

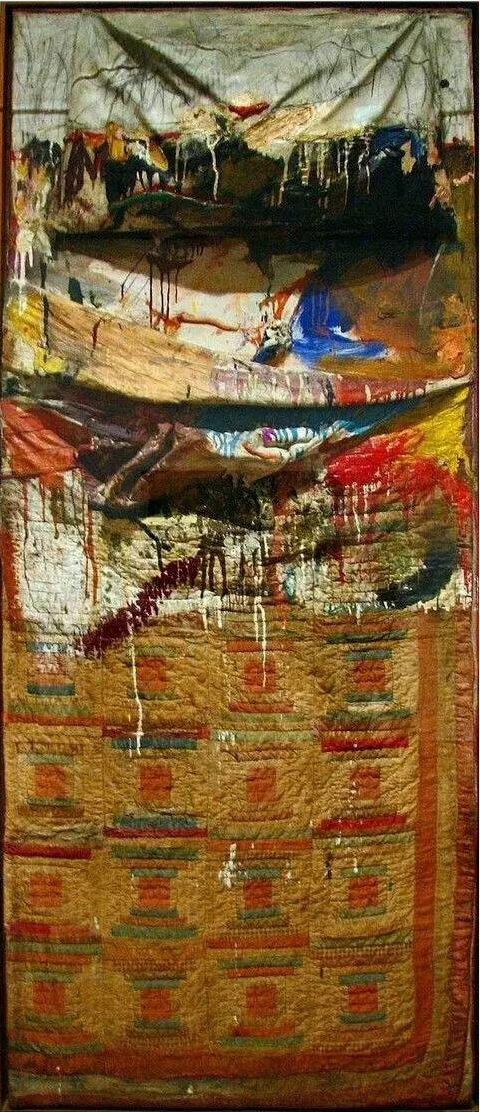

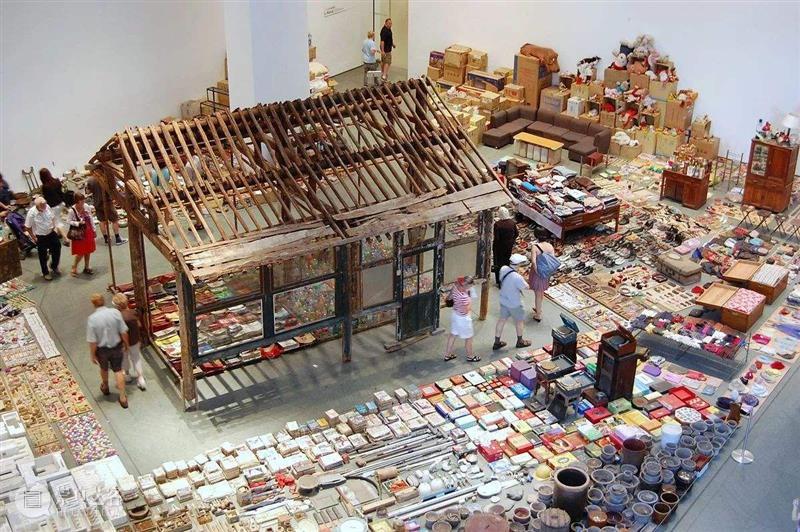

马尔库塞:《审美之维》,李小兵译,广西师范大学出版社根据马尔库塞,新感性即新审美,它之所以区别于旧审美,是基于他对艺术与现实关系的独特理解:在传统的艺术中,无论我们模仿现实还是创造“现实的幻象”,最终都是排除“人之本性”的。原因在于,“作为‘现实主义’对象的那个‘现实’,是尚未被给定的……现实必定是由人去发现和设计的,人的诸种感官必须学会不要再以构成事物的那些秩序和法则为中介,去看待事物。必须打碎那种欲图左右我们感性的恶劣的机能主义。” [2]换言之,不是现实塑造了感性,而是感性塑造了现实。传统的艺术,实质是对虚假现实的模仿和再现,当代艺术要想摆脱这种虚幻的现实,就必须重新调用感性,使之成为一股自由的力量。以新感性来塑造现实的艺术不是传统艺术,而是当代艺术。马尔库塞指出,当代艺术通过抽象、意识流和反客观性等新手法消解了传统艺术以模仿为基础的感性秩序。同时,以艺术自律为核心的形式主义,被调换成了艺术对于外部世界的介入:我谈及形式主义,是因为这个学派的特点是强调艺术中能够变换形式的东西,在于艺术感受是以其自身为目的;坚信形式就是内容。艺术正是借助形式,才超越了现存的现实,才成为了现存现实中,与现存现实相对的作品。[3]由此,我们不难推断,马尔库塞所提出的承载新感性的新艺术,就是20世纪崛起的先锋派艺术。马尔库塞特别强调反艺术仍旧是艺术,反形式最终转化成了新的艺术形式,由此重建了艺术与现实之间新的关系:由于艺术和现实的关系已经改变了,它必定不再是幻觉了。现实已经感受到,并依赖着艺术的变革功能。由战争唤起的革命和失败,以及对革命的背弃,都鄙弃把艺术变成虚幻的那个现实;而且,正因为艺术曾是一种虚幻,新艺术于是就宣告自己是反艺术。[4]

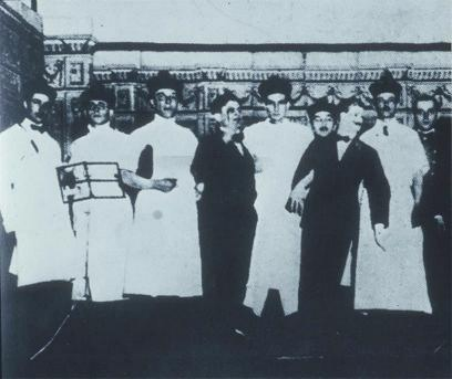

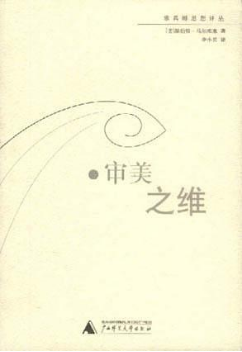

安德烈·布雷东等:《对莫里斯·巴莱斯的模拟审判照片》,1921年,照片中的巴莱斯是个人偶形象,与其他几位超现实主义艺术家排列在一起从马尔库塞的视角看,既然现存现实压抑了人的本能,那么,只有反抗现实的艺术,才能发挥新感性的作用。由此可见,马尔库塞的新感性,实质上是审美活动在反抗中改造社会现实的一种理想化“框架”。他假设那些具有明确反抗意识的当代艺术,都具有某种作用于现实的力量,由此形成的新主体与新艺术之间的审美张力,就是新感性。先锋派艺术反抗现存现实的核心,就是它的否定性,包括对艺术自身的否定,对艺术体制的否定,对现存审美秩序中想要升华艺术的旧感性的否定。然而,先锋派艺术真的能够通过直接介入现实来取代现实,从而实现新的感性秩序吗?历史似乎已经证明,这个问题的答案依旧是否定的。就连马尔库塞自己也不得不承认:“艺术的野性反抗,总是一种短命的冲击,它很快就被收罗在画廊的四壁中,或通过市场卖进音乐厅,或装饰着繁华商业设施的大厅和门廊。艺术意图的不断变形是一种自弃。”[5]先锋派艺术之所以是一种“自杀式”的艺术,根本原因就在于资本主义社会的强大力量永远可以将边缘化的反抗力量收编到现有体制之中,而一旦被收编,先锋派艺术也就失去了它的先锋性,其原本的否定力量也就遭到瓦解。由此,马尔库塞提出的新感性虽然很有吸引力,但它本质上并不能取代现实中的感性秩序,只能说打开了当代艺术创作的某种可能,建立了一种艺术与现实的理想框架,但并不能改变这一观点的乌托邦属性。此外,马尔库塞在论述新感性时,虽然强调艺术的审美力量,但先锋派艺术对现实的否定,究竟在多大程度上是在审美之维上运作呢?事实上,这种新感性不仅是一个乌托邦,而且它的最终指向还是政治之维而非审美之维,正如李小兵在译序中指出的那样: 艺术不仅仅展现理想,而且是作为人们超越理想、走向现实斗争的绝对命令……这就使人们不要把马尔库塞的观念误解为“为艺术而艺术”,而应始终把他的美学看成是一种中介,在根本上是以政治为本体的解放的美学。[6]总之,马尔库塞的新感性包含的更多是政治内容而非真正意义上的审美革命。但他提出的这一设想,却启示了当代艺术对新感受力的发掘。桑塔格对于1960年以后出现的艺术形式与风格富有敏锐的直觉与颇具创造力的洞见。发表于1965年的《一种文化与新感受力》,直接地体现了她对高级艺术之外的实验性艺术的声援。新感受力相对于新感性,强调的是某种新的审美经验及对此经验的理解能力,更加突出了审美主体的能动作用。桑塔格希望通过拓展审美经验,为新艺术、新风格、新实践在美学领域争得合法性。

桑塔格力图用新感受力来消解高级文化与大众文化之间根深蒂固的二元对立,让这两种文化的区分变得没有意义。在《关于“坎普”的札记》中,桑塔格提出了三种感受力:第一种感受力,即高级文化的感受力,基本是道德性的。第二种感受力,即体现当代众多“先锋派”艺术中的那种情感极端状态的感受力,依靠道德与审美激情之间的一种张力来获得感染力。第三种感受力,即坎普,纯粹是审美的。[7]新感受力是高级文化之外的感受力,因而一定不是上述第一种感受力。桑塔格认为,对于高级文化的感受力,基本上是道德性的,它通过真、善、美、庄重、严肃等形式,对人的心灵和思想起到教化作用。[8] 严格说来,对应到艺术史中,这种高级文化可以理解为古典主义艺术。然而,新感受力仅仅是古典主义艺术之外的审美经验吗?这种分割显然还不够明确。我们必须注意到桑塔格是如何在大文化的框架下来理解当代艺术:当代艺术中对非个人(以及超个人)的探索,已经成为一种新古典主义;至少,与那种被认为是浪漫主义精神的东西背道而驰的做法,主导着当今大多数有趣的艺术。当今的艺术更接近于科学的精神,而不是传统意义上的艺术精神,它强调冷静,拒绝它所认为的那种多愁善感的东西,提倡精确的精神,具有“探索”和“问题”的意识。通常,这些艺术家的作品只是他们的思想,他们的观念。[9]只有理解了这段话的含义,我们才能廓清桑塔格的新感受力在当代艺术领域中对应的对象。这段话既排除了代表高级文化的古典主义艺术,也排除了为艺术而艺术的早期现代艺术。科学精神、冷静、思想、观念等词汇,对应的正是新兴的观念艺术。但在桑塔格的文本中,观念艺术并非等同于以否定艺术自律、将艺术融于生活为核心的先锋派艺术,而具备了更广阔的外延,它还包括:1、二战后激进的实验性艺术(激浪派);2、后现代文化与商业的结合(波普艺术);3、对媒介本身不断自省、探索与批判的艺术(现代主义绘画);4、盛期现代主义到观念艺术的转折点(极简主义);5、坎普文化下的各种大众艺术,等等。[10]可见,桑塔格作为一名非艺术史学者,用多元的眼光详尽描述了当代艺术在1960年后总体文化氛围下的种种面貌,但并没有对某种具体艺术风格做出分析。尽管如此,只要我们能够意会以上种种艺术风格的共性,就会承认她所提出的新感受力对当代艺术仍然极具启发性。

约瑟夫·科苏斯:《一把椅子和三把椅子》,1965年首先,桑塔格对当代科技与艺术的结合秉持开放的态度。在《机械复制时代的艺术》中,本雅明宣称复制技术导致古典艺术“灵光”(aura)的丧失。[11]桑塔格认为,这种灵光的逝去并不代表艺术丧失了自身的力量而走向终结。因为在技术发展的同时,艺术也在不断的自我更新,对艺术自身及外界事物做出反应。[12] 由此,桑塔格主张艺术媒介的拓展,只是为变化中的艺术自我表达提供了更加恰当的载体。而艺术在其中的变化,可以说和现代科学的发展一样“玄妙深奥”。由此,新感受力也必须随之更新,具体表现便是它首先要具备一种特别的知性:艺术的进步,并不是科学技术意义上的那种进步。然而艺术的确在发展,在变化。例如,在我们这个时代,艺术越来越变成了专家们的领域。我们时代最令人感兴趣、也最具创造性的艺术,并不面向那些受过一般教育的人;它要求特别的才具;它说着一种特别的语言。[13]这种“特别的才具”“特别的语言”,并不能依靠传统的审美教育获得,而应该理解为当代艺术观念转向中的知性要素。值得一提的是,这里的知性并不等同于西方马克思主义学者在建构理想社会秩序中所提倡的理性,而是一种面向艺术内部的理解能力与鉴赏辨别的悟性。例如,一位观众如果不能领悟现成品的发明在艺术史上的重大意义,又如何能理解艺术家“还可以采用头发、图片、胶水、沙子、自行车论坛以及他们自己的牙刷和袜子”[14],如果不了解抽象表现主义绘画走向极简主义绘画的内在逻辑,又如何理解当代绘画中出现的条纹画、格子画、单色画呢?[15] 换言之,新感受力已不是康德意义上的审美与感性(超越概念、目的、功利性的单纯感知),而是对当代艺术抛却内容和形式主义之后的复杂分析机制,它要求观者对当代艺术的观念转向有所认知,对艺术作品的创造力进行分类和归纳,从而去理解另外一门语言。

艾格尼斯·马丁:《白色花朵》,1960年,布上油画

知性如同当代艺术语言的语法,但它也仅仅是进入新感受力的一把钥匙。在打开了新艺术大门之后,我们仍然需要去体察艺术作品创造力的爆发点在何处,这一爆发点是情感上的,形式上的,还是纯观念上的?基于此,我们仍然需要去感受、去体验。[16] 只不过这种体验区别于传统意义上的审美,在桑塔格笔下,这种区别具体表现为:1、调动多重感官体验;2、将反快感转化为新的艺术快感。首先,对于当代艺术的多重感官体验,桑塔格的出发点在于将新感受力理解为对生活的拓展,这就意味着“看”的形式变得多种多样,包括去听、去尝、去嗅、去感觉。[17]在这点上,桑塔格可以说极富前瞻性。她在60年代就预见了我们今天称之为综合艺术或总体艺术的形式,即突破视觉界限,将听觉、嗅觉、触觉等多重感官纳入到艺术审美中来。正如王端廷指出:“美术已经不能再称之为视觉艺术,通过声光电等多手段的同时运用,当代艺术意境变成了集视觉、听觉、嗅觉等各种感知媒介为一体的综合艺术。”[18]

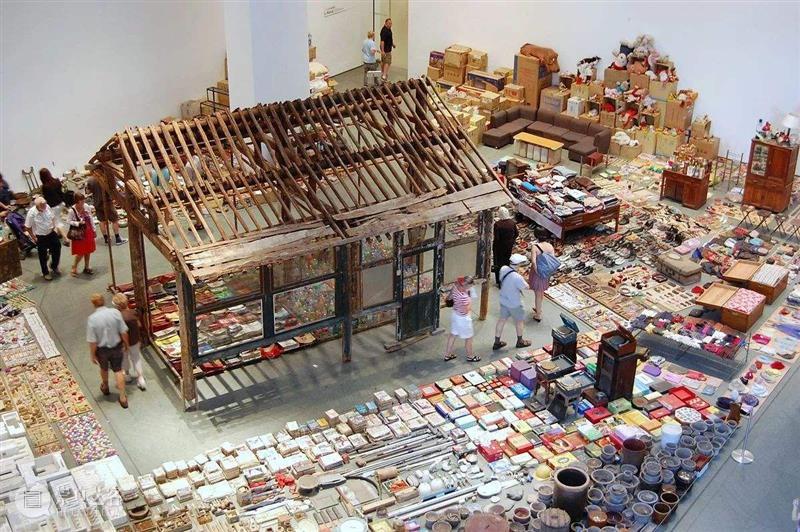

白南准:《越多越好》,1988年,三频道彩色电视装置其次,桑塔格敏锐地指出新艺术是反享乐主义的。“它使人们的感觉受到挑战,或给感觉造成痛苦。新的严肃音乐刺痛人们的耳朵,新绘画也不娱人耳目……” [19]的确,当代艺术的反美学特质,使审美经验脱离了感官愉悦,走向一种更加恼人的痛苦经验。[20] 但是,这种更开放的体验,正是当代审美趣味走向多元、包容及去标准化的标识。正如思维的乐趣之于玩耍的乐趣是一种更高级的享乐主义,当代艺术中的反快感实则是一种更为深刻的体验当代世界的方式。当艺术在尽可能排除内容上的美以及对形式的解构时,其自身对传统的断裂往往能带来更多的震撼和思考。正如桑塔格所言:“艺术的目的终究总是提供快感——尽管我们的感受力要花一些时间才能赶得上艺术在某个既定的时间提供的那种快感的形式……新感受力要求艺术具有更少的‘内容’,更加关注‘形式’和风格的快感,它也不那么势利,不那么道学气……”[21]综上,桑塔格提出的新感受力,实质上是在高雅艺术之外,维护当代艺术的多元发展,并实现感性的拓展。其中,桑塔格用的高级艺术(high art)一词,在中文语境中理解为高雅艺术更加贴切 ,因为“雅”的内涵既包括了古典艺术中的秩序与理性,也包含了现代艺术中审美高度自律的精英化趋势,这两者被桑塔格并称为道德说教式的艺术,是新感受力要抛弃的对象。事实上,60年代发展起来的新前卫艺术或观念艺术,在今天看来也称得上高级艺术,毕竟流行文化的门槛随着时代的发展已经愈降愈低,最终变成了娱乐,以至于当代艺术想要回头追赶流行文化、融入日常生活,反而成了难度极大的事。其次,新感受力亦是对感知主题提出更高的要求,对当代艺术的欣赏不再停留于直观感受,而是知性基础上更高的感性。由此,新感受力同时也在解释当代艺术观念性中蕴含的感性元素,而不是沿着黑格尔至丹托的脉络,将艺术全然奉送给哲学,从而终结其自身。最后,桑塔格的新感受力是否也像马尔库塞的新感性那样具备政治属性呢?作为多元文化向单一文化(或主流文化)发出的挑战,新感受力当然也是一种反抗的力量。但是,这种反抗的力量总体而言发生在艺术的内部,而不是对现实政治的反抗,从这点上,桑塔格的言论也应与马尔库塞有所区分。朗西埃的美学-政治理论体系与马尔库塞有着非常相似的地方,他们都持有感性与政治互相容纳的基本观点。但是,朗西埃认为,美学与政治的关系不是相互干预、彼此介入的两个维度,而是说审美本身就是政治的,这种政治通过重建感性秩序也就重建了美学中的政治秩序,从而能够干预现存政治中的秩序。由此我们可以看出马尔库塞和朗西埃的区别。在马尔库塞的体系里,感性似乎只有介入到现存政治中,才有可能改变现实社会对人性的种种压制。在朗西埃的体系中,感性根本不需要直接介入现存政治,只需在一种与现实“悬置”的关系中实现可感性的平等,就可以潜移默化地影响现实、改造现实(朗西埃称之为“动员”mobilization)[22]。 朗西埃的这一论断,得益于他区分了三种艺术的识别体制,即影像的伦理体制(the ethical regime of image)、艺术的诗学\再现体制(the poetic-or-representive-regime of arts)和艺术的美学体制(the aesthetic regime of art),前两种分别根据柏拉图和亚里士多德的哲学思想沿袭而来,在艺术中注入了明确的等级秩序,并且这种秩序依附于现存的社会-政治秩序。只有第三种艺术的美学体制,才能打破艺术的等级秩序,在审美中实现政治,从而将原本束缚的感性(不可见、不可闻、不可感)充分解放出来。[23]正如朗西埃从1848年法国革命期间的一份工人报纸上挑选的一篇文章片段所言:只要铺地板的工作没有完工,他就相信这是自己的家,他热爱房间的布置。如果窗户向着花园打开、或者眺望如画的美景,他就会将手中的活计停一会,任由自己的想象向着广阔的风景翱翔。他比周遭房产的拥有者更加享受这一切。[24]这一段文字充分说明,朗西埃之所以否定影像的伦理体制和艺术的诗学\再现体制,而肯定艺术的美学体制,是因为只有在第三种体制中,我们才可以将美理解为“去伦理化”的超然性,亦即可感性在不参与伦理共同体建构时,所呈现出的本来的样子。那么,如何让这些解放出来的可感性,根据平等的原则显现出来呢?朗西埃就此提出了又一大突破性的方案:可感性的重新分配。可感性的分配,法语原文为“partage du sensible”,译成英文则为“the distribution of the sensible”。这当中存在细微的差异,原因是“partage”一词在法语中有“分割”和“分享”之意,而“distribution”仅指“分配”。其实,如果我们把“partage”理解为分享,则会发现可感性不光作用于主体,还作用于主体所在的时空——它们不再如同现代主义时期那样高度分离,而是一个我们可以共享的世界。[25] 可感性包括一切可见的、可听的、可说的、可想的、可做的等等。在朗西埃笔下的艺术的影像和伦理体系中,统治阶级为了维护社会的稳定,将可感性进行了划分与区隔,亦即朗西埃所致的“partage”。在这个过程中,根据社会阶级的属性、区域的秩序等,一些人被排除在“可感性的分配”体系之外,因而变成了“不可感者”。由此造成了审美中感性体系的不平等。而朗西埃要做的,是要将那些原本的“不可感者”也纳入到“可感性分配”的体系中。所以严格来说,这个过程是“可感性的重新分配”,即打破原有的可感性秩序,重建新的可感性体系,从而让所有人性中的感性成分,都在美学-政治场域中释放出来,从这种平等的审美政治学中,实现真正的自由和解放。

在去除等级制度的独立审美王国中,感觉与感觉之间的交互往来。这种感性间的相互碰撞所形成的偶然性、不确定性、看似不可捉摸又实际存在的真理性,就是一个与真实社会保持悬置的感性世界——或朗西埃所称的“歧感”世界。[26]由此,假如艺术营造了一个“可感的”时空,我们即可在可感性的分配中,将艺术作为一种政治实践。具体到当代艺术实践中,我们会发现朗西埃的这一审美理论,对本文所提出的新感性具有极大的启迪甚至颠覆性的作用。首先,这一观点区分出了当代艺术中的新感性与新崇高。根据利奥塔在《纽曼:瞬间》、《崇高与先锋派》、《再现、呈现、不可呈现的》等文论中的观点,当代先锋派艺术的一大特征就是呈现“不可呈现之物”,让感受在“此时此地”的瞬间终结,正如琼斯在分析利奥塔崇高理论与先锋派艺术的关系时所言:崇高与美迥异,它并不是单纯地基于一些人的共同感受而形成的团体,而是在对象的线性时间感中引入一种休止的存在,因而是一种(自我的)共同的丧失。说它是共同体,只是因为艺术作品接收者的社会和意识形态结构已经分崩离析了,这是一种消极的共和,其特征并不在于审美的一致,而是一种剥夺或废止的共同感,利奥塔称之为“缺乏的感受力”……[27]利奥塔在此固然描述了部分先锋派艺术的特征,它们杜绝感性与感性的共享,给人带来的是崇高的体验。但是,这样的结果只会让艺术变得越来越隐晦,遮蔽了历史的阴暗面,扼杀艺术之于主体的感受力。[28]而朗西埃则从积极的审美民主出发,恢复了艺术的可再现性与可感性,从而重新建立起了艺术原本可以给人带来的和而不同的“感性共同体”(community of sense)。更为重要的是,朗西埃还原了感性的本来面目。在“歧感”秩序下,感性重新回到了无目的(去工具化)、无门槛(无需特别的知性来支撑)的本来状态。这时,对于当代艺术的欣赏就打破了媒介的限制:无论是传统的绘画、雕塑,还是当代发展出的装置、影像、表演、行为、互联网等新的艺术媒介,都被纳入到了可感性的范围之内。媒介本身是平等的,欣赏各媒介艺术的人群也是平等的,由此引发的不同感性更是平等的。这就让当代艺术跳出了难以欣赏、感受力匮乏的怪圈。尤其需要指出的是,朗西埃可感性的分配的观点,特别适用于当代影像艺术和总体艺术。因为这类艺术的媒介属性便是探索重塑时空的可能性,而朗西埃的理论恰恰可以将这些重塑的时空转变成可感的实验性客体。[29]

综上所述,当代艺术的新感性在战后复杂的政治环境中经历了漫长的自我更新过程。在马尔库塞那里,它曾经被当作解放人性的工具。在桑塔格笔下,它成为了实验性艺术对媒介、风格拓展的“语法”支撑。最终,在朗西埃这里,感性终于回到了它最初的模样,并成为了一股审美解放的力量。伴随着当代艺术的演变,感性或许还会被赋予更多内容、形式、观念上的意义。但无论如何,我们都希冀感性在艺术中始终充当一个积极的角色,让它自在自为的同时,潜移默化地去优化当代艺术的审美秩序。

原文刊载于《美术研究》2021年第5期,公众号推文略有修改。

注释:

[1]赫伯特·马尔库塞:《审美之维》,李小兵译,桂林:广西师大出版社,2001年,第98页。

[7]苏珊·桑塔格:《反对阐释》,程巍译,上海:上海译文出版社,2011年,第315页。[10]这些艺术门类零散的分布在桑塔格的论述语境中,作为一种与强调道德说教的传统精英艺术相抗衡的新艺术的表达载体。事实上,这也体现出了桑塔格主张的新感受力对当代艺术多元性的包容及对高级与大众分化的传统文化等级秩序的反抗。[11]具体论述见瓦尔特·本雅明:《机械复制时代的艺术》,李伟、郭东编译,重庆:重庆出版社,2006年,第2-11页。[12]对此,桑塔格论述道:“‘两种文化’这一问题假定科学和技术是变化的,是变动不居的,而艺术则是静止的,满足人类的某种永恒不变的普遍功能。只有基于这种错误的假定,人们才会推断艺术将面临淘汰的危险的结论。”见苏珊·桑塔格:《反对阐释》,第323-324页。[14]此处引用桑塔格在文中对拼贴、现成品艺术的具体描述。实质上这种转变与当代艺术对媒介的新运用与媒介的拓展息息相关,这种转变既是对艺术打破传统媒介的探索,也是将艺术融入生活的一种实践。参见彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,北京:商务印书馆,2002年,第150页。[15]正如哈尔·福斯特在《极简主义的关键》一文中指出的那样,以格林伯格为代表的盛期现代主义理论主张绘画不断向其内部进行媒介探索与自我批判为原则,抽象表现主义绘画是其最具代表性的表现形式,而极简主义的自我批判性,由媒介的批判转向了对艺术的否定及对艺术体制的多重批判,通过极端的形式主义打破了现代主义形式主义原则,实现了对现代主义的断裂,同时为后现代主义的来临做好了准备,因而成为晚期现代主义艺术转向观念艺术的关键节点。见哈尔·福斯特:《实在的回归》,杨娟娟译,南京:江苏凤凰美术出版社,2015年,第46-63页。[18]王端廷:《走向美学的观念艺术——超前卫之后的意大利当代艺术》,载《美术》,2011年第5期,第115页。[20]关于当代艺术的“反美学”特质,哈尔·福斯特在《反美学》论文集中的序言中有详尽的论述。见Hal Foster ed., The Anti-aesthetic: Essays on Postmodern Culture (New York: The New Press, 1998), pp. ix-xvii.[21]苏珊·桑塔格:《反对阐释》,第332-333页。 [22]Jacques Rancière, Dissensus: On Politics and Aesthetics (London and New York: Continuum, 2010), p. 142.[23]Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, trans. Gabriel Rockhill(London: Continuum, 2004), pp. 20-22.[24]朗西埃:《美学异托邦》,蒋洪生译,载《生产》(第8辑),汪民安、郭晓彦主编,南京:江苏人民出版社,2013年,第204页。[25]Joseph J. Tanke, “Why Rancière Now?”, The Journal of Aesthetic Education, Vol. 44, No.2 (Summer 2010), p. 6.[26] “歧感”(国内又译作“异见”、“歧见”、“歧义”等),是朗西埃美学-政治理论的一个核心概念,指的是“感是感知与感知之间的冲突,是一种感性呈现及其意义感知方式之间的冲突,抑或不同感知体制和/或‘身体’之间的冲突。”朗西埃不仅仅强调歧感在冲突中的对抗性,更突出了这种冲突中所包含的民主与平等。详见Jacques Rancère, Dissensus: On Politics and Aesthetics (London & New York: Continuum, 2010), p. 139.[27]格雷厄姆·琼斯:《利奥塔眼中的艺术》,王树良、张童心译,重庆:重庆大学出版社,2016年,第140页。[28]Joseph J. Tanke, “Why Rancière Now?”, The Journal of Aesthetic Education, Vol. 44, No.2 (Summer 2010), p.4.[29]这一观点也可见于Joseph J. Tanke, “Why Rancière Now?”, pp. 6-15.

作者简介:金影村,浙江理工大学服装学院讲师,浙江大学美学与批评理论研究所博士,英国约克大学、北京大学艺术史双硕士,香港大学文学院一级学士。合译著有《分殊正典——女性主义欲望与艺术史书写》(【英】格里塞尔达·波洛克原著),论文曾发表于《国际比较文学》、《美术》、《美术研究》、《美术观察》、《文艺争鸣》、《外国美学》、《艺术设计研究》等多家核心期刊,主要研究领域为美学、西方美术史、现当代艺术理论,同时致力于策展、艺术评论、美育推广等工作。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享