今年的农历十月初二日,大雪如盖。由于温度不低,窗外的银杏叶子很快就冲破素裹,又闪烁着金黄了。这是立冬的前一日,第二天正是我们北京画院首任院长叶恭绰先生诞辰140周年的日子。此时,我不禁感叹,又一重意味的 “一叶知秋”。

叶恭绰像

1914年10月1日 铁路会计会同人参观古物陈列所后在武英殿前合影(前排持帽者为叶恭绰)

我们曾将北京画院的研究、展览比喻为“一叶知秋”。因为如今的北京画院,尤其是学术研究部与美术馆是个年轻的队伍,人手少,尚在成长过程中,暂时还无法做什么总揽全局、鸿篇巨制的项目。所以,我们这十多年来从个案研究入手,以微观史的角度,由点而线,由线而面,由面而体,做了数十个展览,出了几十本书。试图逐步建构起一个20世纪中国艺术、文化、历史的粗略图景。在这一过程中,老院长叶恭绰当然是重要课题之一,其实对叶先生的研究同样是“一叶知秋”。

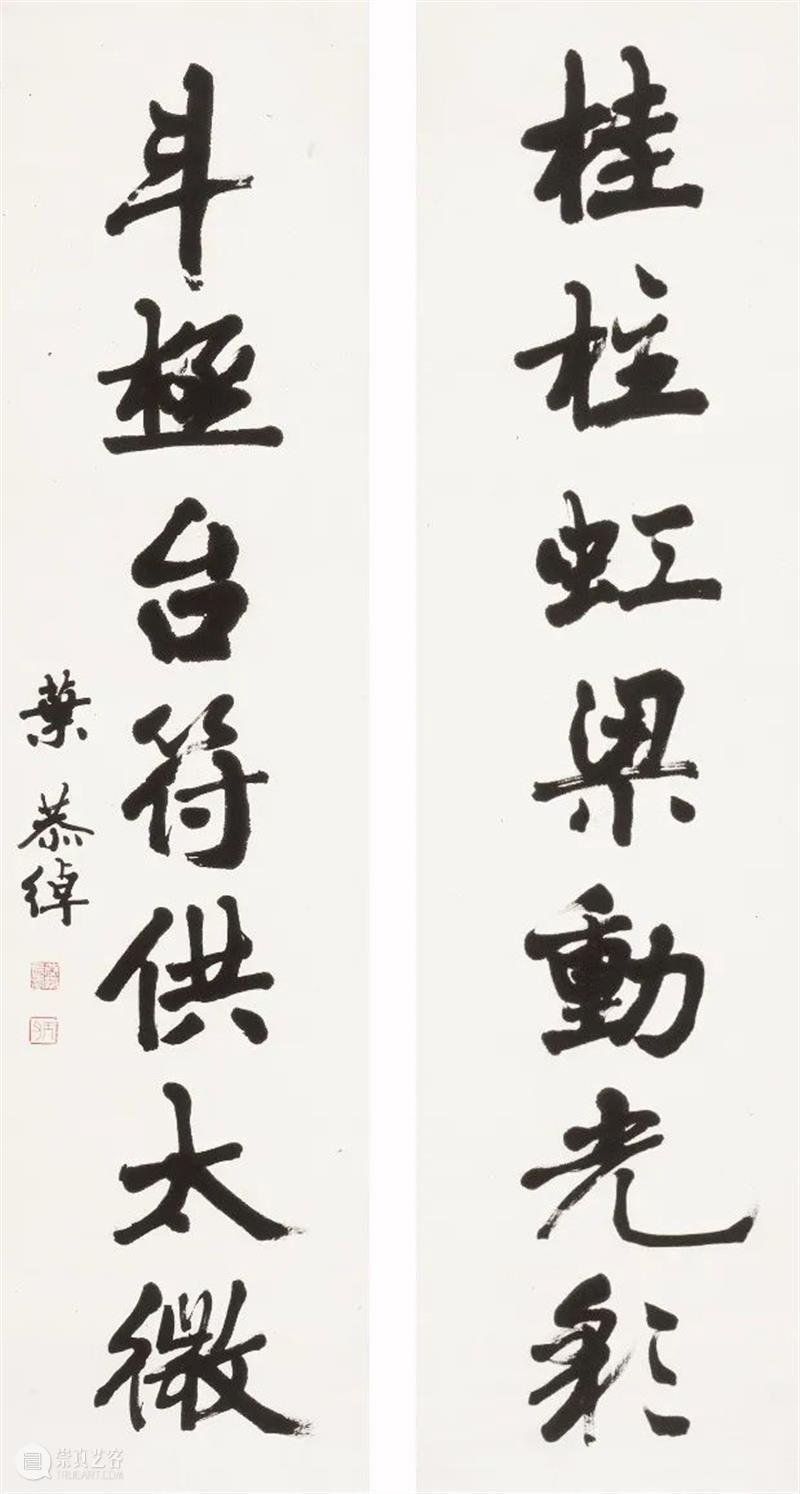

行书七言联 叶恭绰

151cm×39cm 无年款 纸本水墨 北京画院藏

叶恭绰先生的“一叶”,的确不得了!他所涉猎的门类不仅仅限于我们熟悉的书画艺术领域,甚至到政治、经济、外交、交通、通信、医药卫生、文物、考古、鉴藏等等。他的经历,更是丰富。1881年,叶恭绰出生于北京,标准的世家子弟。1902年入京师大学堂仕学馆。1904年起任湖北农业学堂、方言学堂、西路高等小学堂、两湖师范学堂教习。1906年捐通判,入邮传部,任总务股帮稿兼办京汉铁路事宜。1912年,刚过30岁,叶恭绰就任北京政府交通部路政司司长,兼铁路总局局长。后历任中央银行董事、财政部长等职。1928年移居上海,后到香港、广州等地,倾心于书画鉴藏与创作。1929年,参与组织成立中国营造学社,参与创办《词学季刊》,还兼任故宫博物院理事。上世纪30年代后期,在香港组织发起中国文化协进会。中华人民共和国成立后,历任中央人民政府政务院文教委员会委员,文字改革委员会委员,全国政协委员常委,中央文史馆副馆长,以及我们北京中国画院院长等职。叶恭绰先生资历深、地位高、身份多、成就大,涉及的学科非常繁杂,研究的过程中我们深感其中的复杂性和挑战。北京画院的团队喜欢做“坚硬”的研究,更何况叶恭绰研究是一个更加开放的体系,可拓展的边界比齐白石研究还要大,于是从2018年开始,我们试图以艺术为切入点,从中国古代书画鉴藏、交游圈以及家学渊源几个面向,构建一位立体而真实的叶恭绰先生。如今,在数十位专家及十余家机构的支持下,北京画院的团队终于在叶恭绰先生诞辰140周年的日子之际,推出了一个展览、两本文集、一本画册,算是一份诚心的答卷。

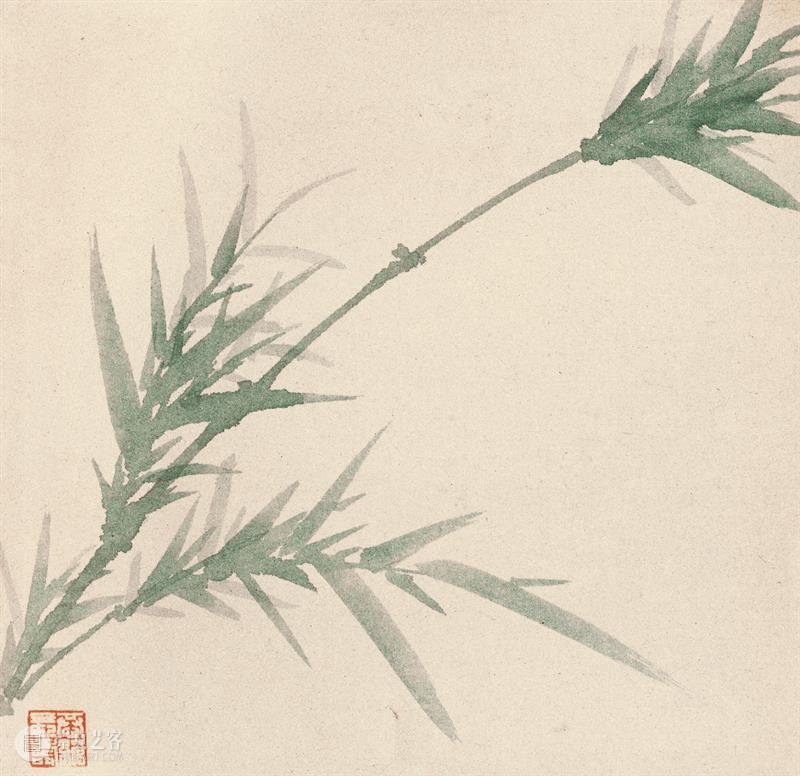

兰竹册页 叶恭绰

25cm×25cm 无年款 纸本设色 北京画院藏

兰竹册页 叶恭绰

25cm×25cm 无年款 纸本设色 北京画院藏

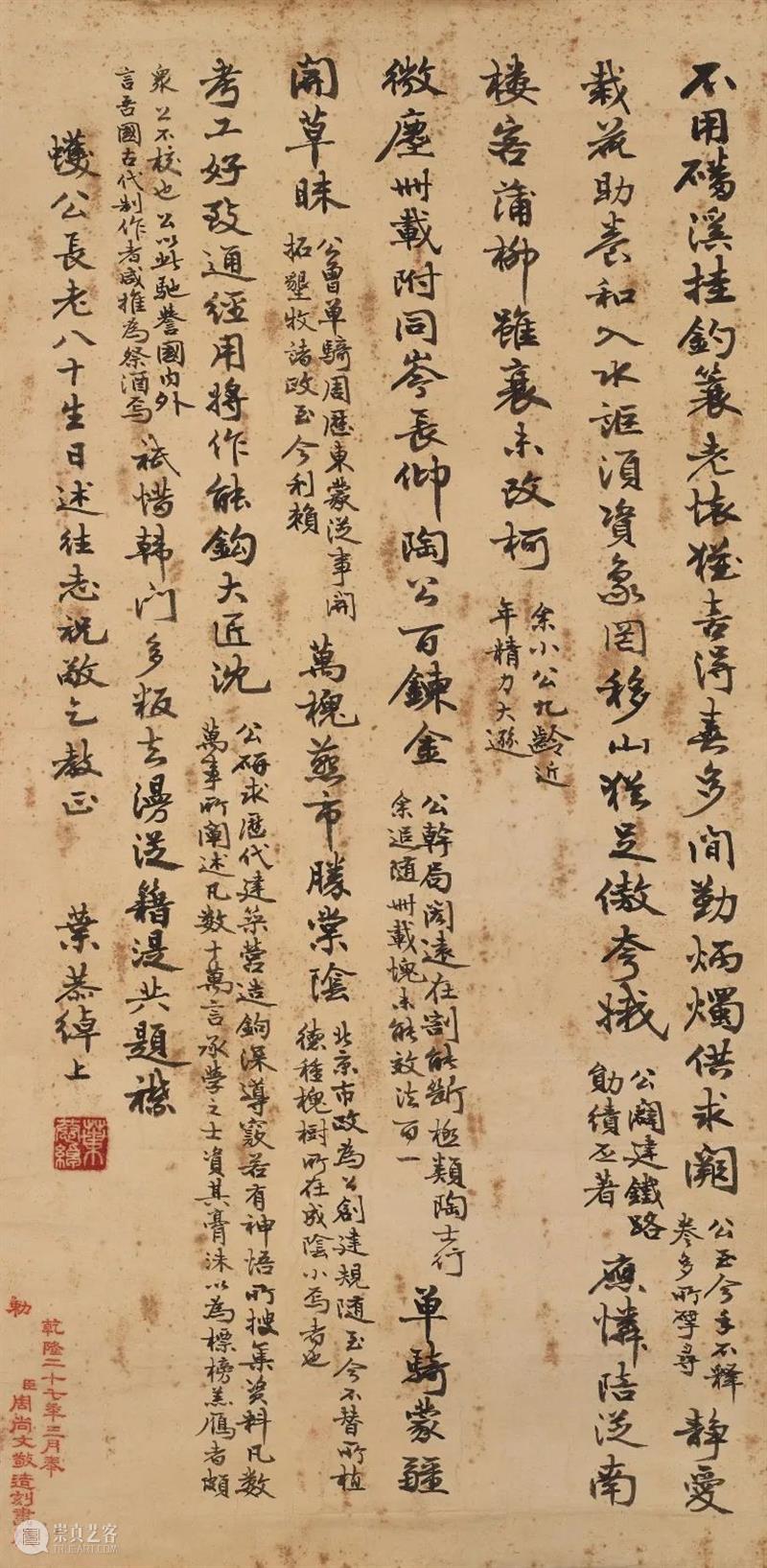

述怀二律赠朱启钤 叶恭绰

55cm×28cm 纸本水墨 1951年

仰止亭

在南京中山陵的东面有一座素雅的亭子,名为仰止亭。此亭1931年开工建设,1932年落成,由建筑师刘敦桢设计,叶恭绰捐资建造,以寄托对孙中山先生的崇敬与怀恋。1968年,叶恭绰去世,在周恩来、宋庆龄的帮助下于1970年4月安葬于仰止亭的西侧。墓碑上的铭文写着“仰止亭捐建者 叶恭绰先生之墓 1881-1968”。所谓仰止亭,自然是取自“高山仰止,景行行止”,“虽不能至,心向往之”的意涵。当然,也是北京画院同仁做叶恭绰院长研究的初衷。而且,我们期待叶恭绰研究是一个新的开始,一次跨越性的尝试,使得北京画院的研究、展览更综合、更鲜活,同时也将更加国际化、立体化,逐步形成北京画院研究体系与传播方式的新样态。

吴洪亮

2021年11月10日于北京画院

(编辑 | 高磊)

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享