The apparition of these faces in the crowd:Petals on a wet, black bough.——In a Station of the Metro在美国意象派诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pound,1885 - 1972)的诗歌中,上述这首In a Station of the Metro也许是最具代表性也最为人所熟知的作品了。诗的灵感来源于他在巴黎地下铁的一段经历。1913年发表之前,庞德花费了一整年时间来打磨,最终将其浓缩为类似日本俳句的风格,并在日后被翻译成中文,其中一些版本不妨摘录如下:“九叶诗派”成员之一杜运燮(1915 - 2002)如此译:但在目之所及的版本中,我最偏爱与余光中齐名的叶维廉(1937 - )的版本:在《庞德与潇湘八景》一书中,这位诗人、诗歌研究者将庞德的apparition(幽灵、幻影)翻译为“幢影“,不禁令人联想到佛寺里微微飘荡的经幢,也最能精妙反映庞德在巴黎地下铁所看到的那些“无法确定、阴影重重、强烈感受的、漂浮飘忽无形体”的行人的脸,因此,幢影这个词所唤起的,就不仅仅是一个单一的意义,而是多层次的暗示:“它并不说这些脸是美丽的、恐怖的、陷落的、悲剧的,但仿佛都兼含了这些。”《巴黎地下铁》这首诗,至少体现了庞德所参与主导的意象主义诗歌运动中的几个重要原则:直面“事物”;尽量避免形容词的使用;以乐句的形式来构建诗的节奏。因此,我们或许应该如初版时的格式来呈现这首诗,以便保持其音乐般的结构和节奏——之所以要在一篇意在介绍展览的文章中如此长篇大论地引用庞德,是因为当我站在埃因霍夫的作品前,浮想的正是庞德的诗:

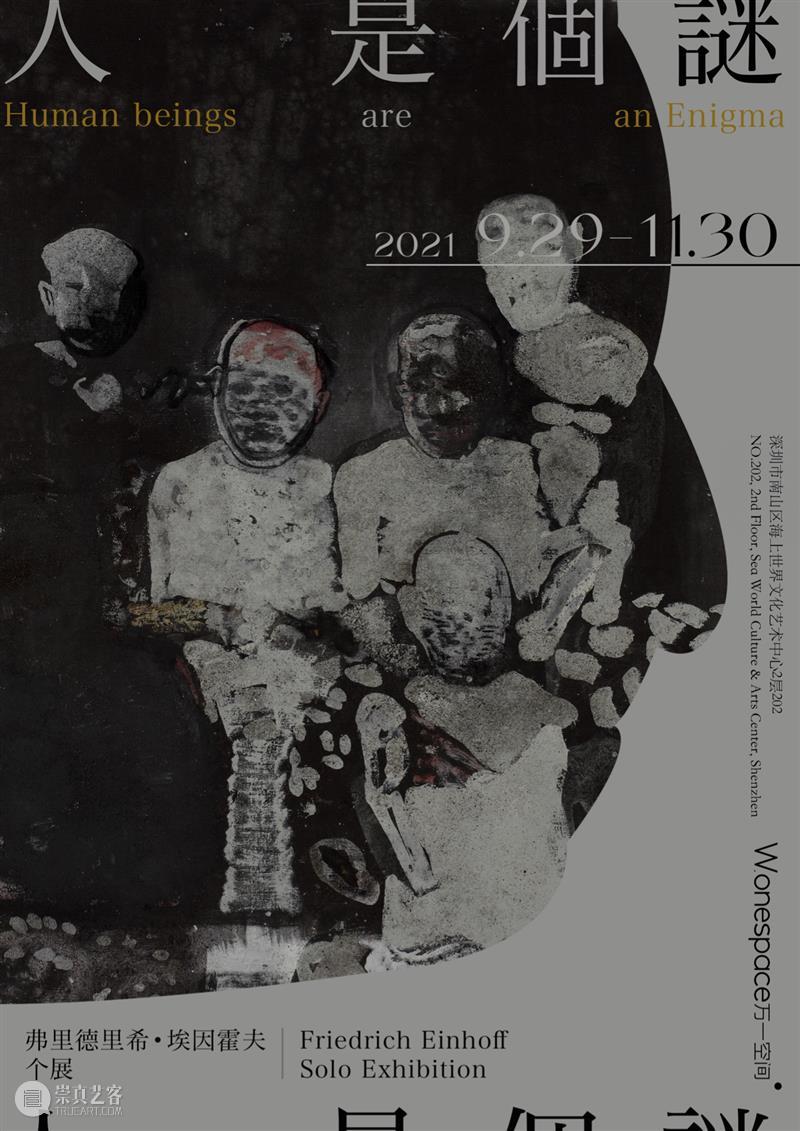

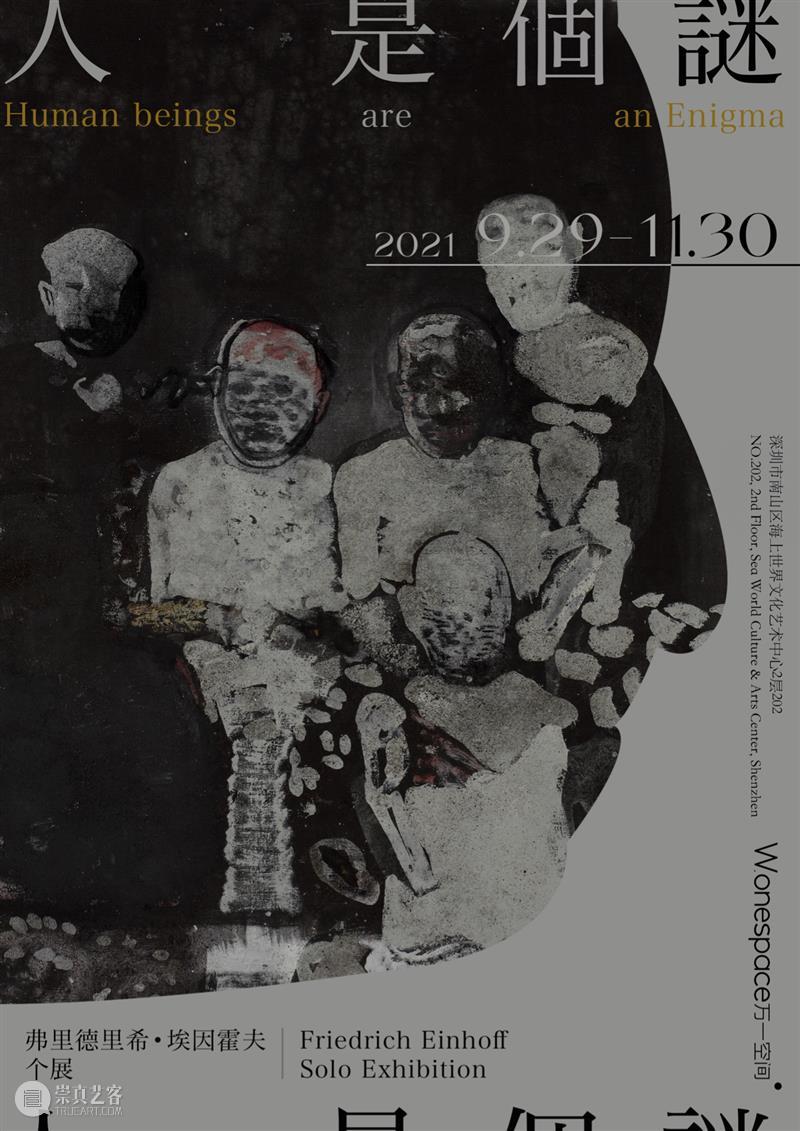

弗里德里希·埃因霍夫个展

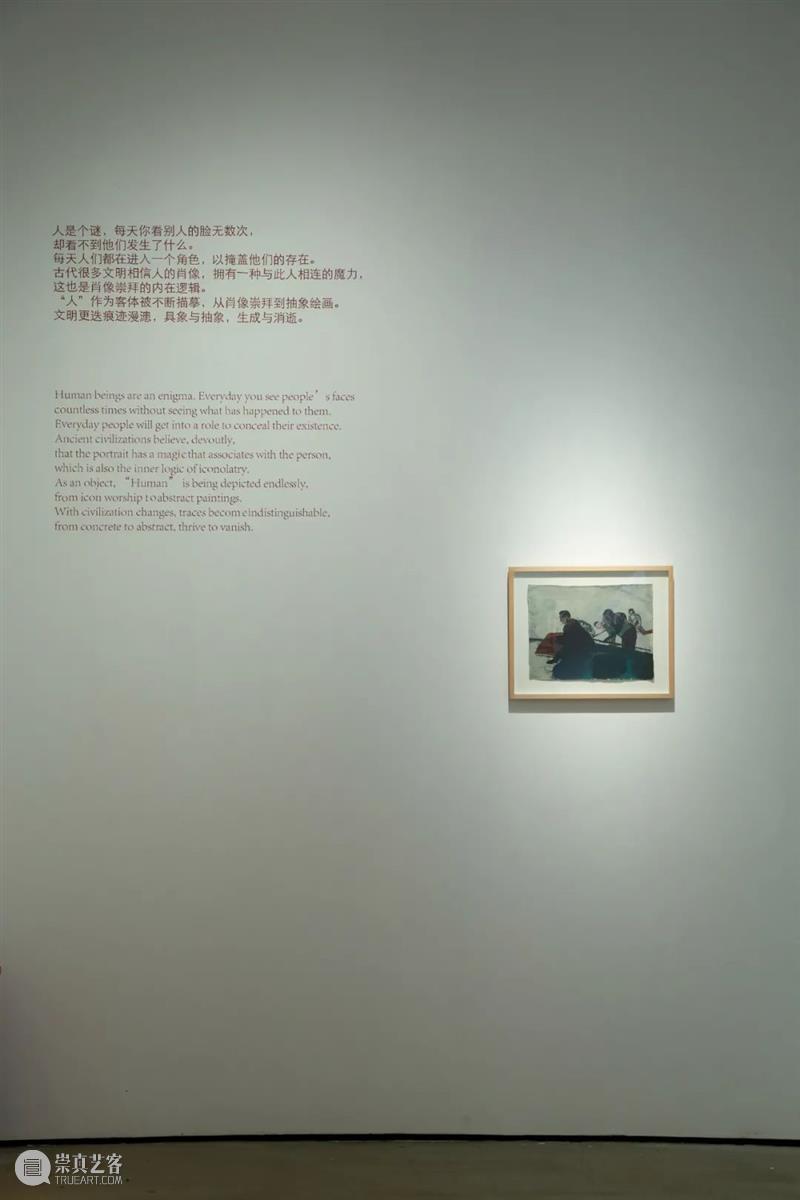

人是个谜

万一空间

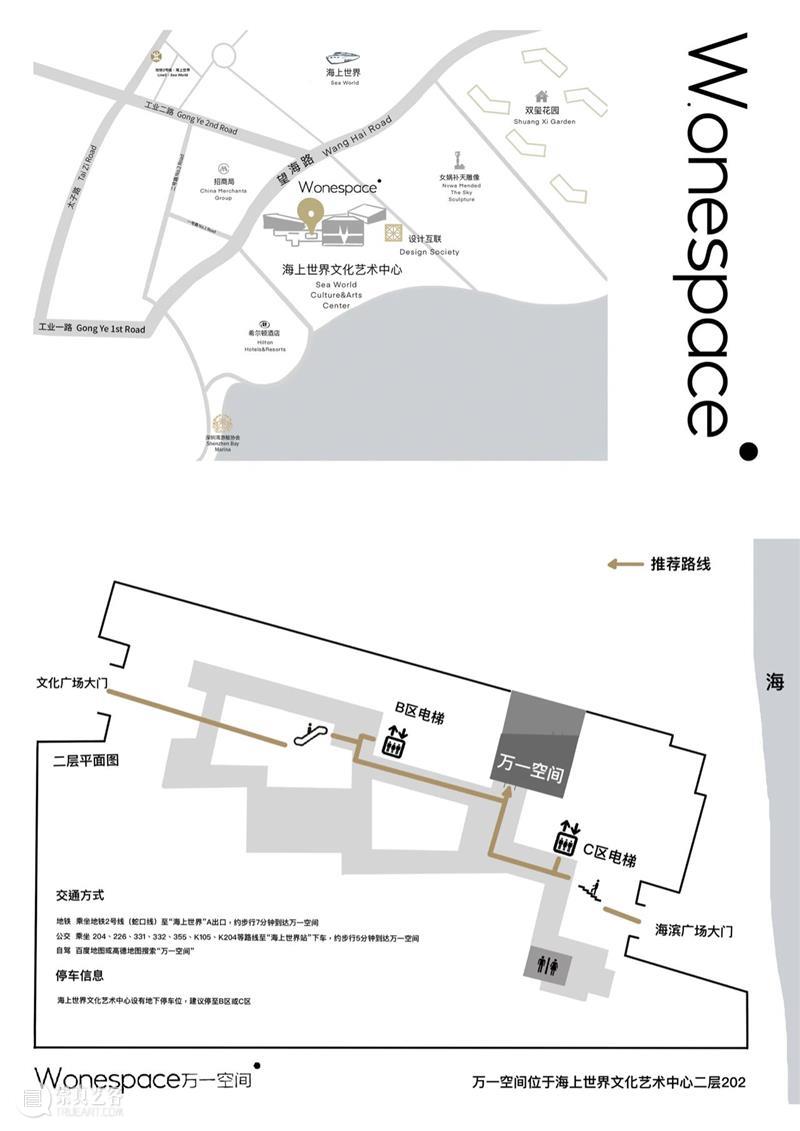

时间 :2021年9月29日 - 12月12日(已延期)

地点 :深圳市南山区海上世界文化艺术中心2层202

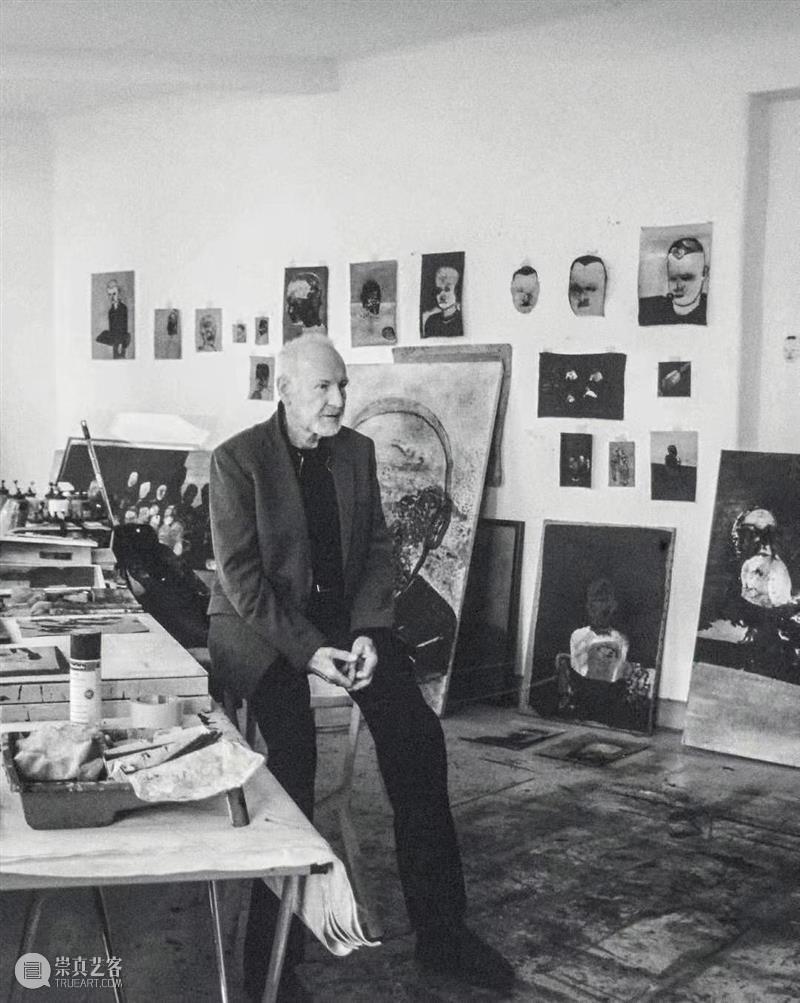

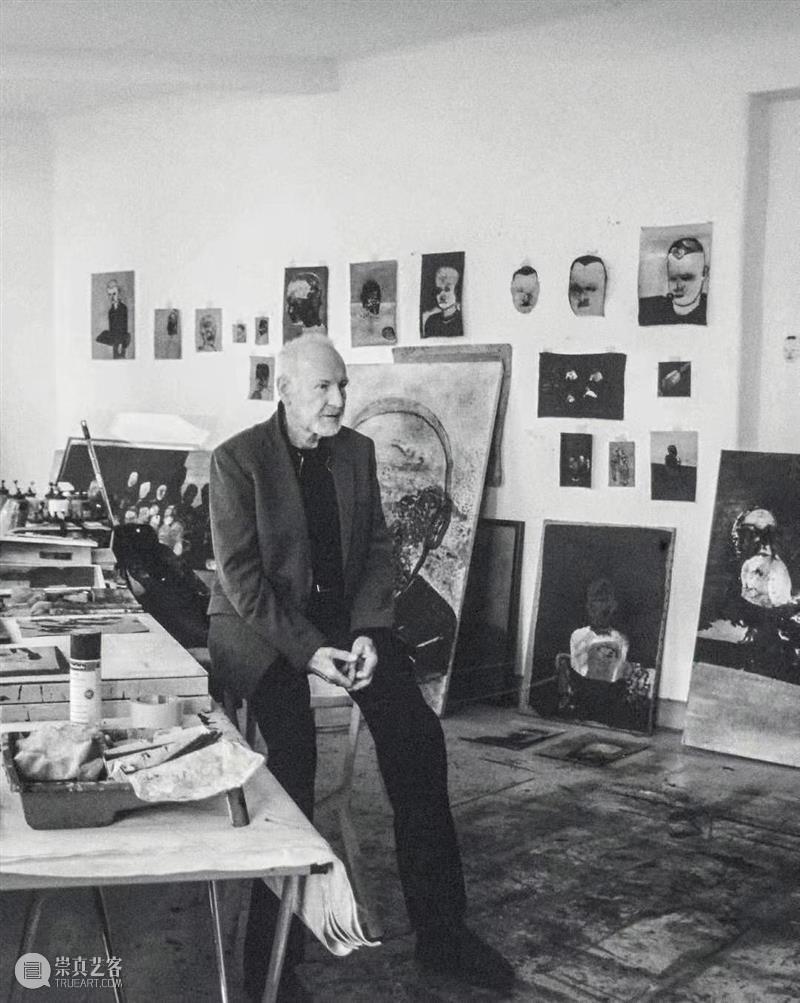

他,是德国当代最重要的表现主义艺术家之一,被誉为“把汉堡置于德国艺术地图上的人”;他是“流派间的漫游者”,上世纪80年代汉堡前卫艺术群体运动进行得如火如荼时,作为汉堡学院派自由艺术团体成员的他却始终保持适度的冷静和克制;他被认为与培根(Francis Bacon, 1909 - 1992)和杜马斯(Marlene Dumas, b.1953)一样,是在当代绘画上最具有开拓精神和实验性的艺术家之一,为人类的视觉边界开辟出新的疆域。他经历战乱——1936年出生于德国马格德堡(Magdeburg),彼时风雨欲来,三年后“二战”爆发,埃因霍夫的童年遂被战争阴影所笼罩。他幼年患病,战乱与疾病因此成为日后创作无法抹去的底色,成为他于艺术上创造一个“平行世界”的动因。1957年至1962年,埃因霍夫就学于汉堡视觉艺术学院,师从阿尔弗雷德·马劳(Alfred Mahlau)和威廉·格林(Willem Grimm);随后又在哲学与文学学院学习——有如此的经历,艺评人和艺术史学家经常从哲学和文学的角度去分析埃因霍夫的作品,也就变得有情可原。

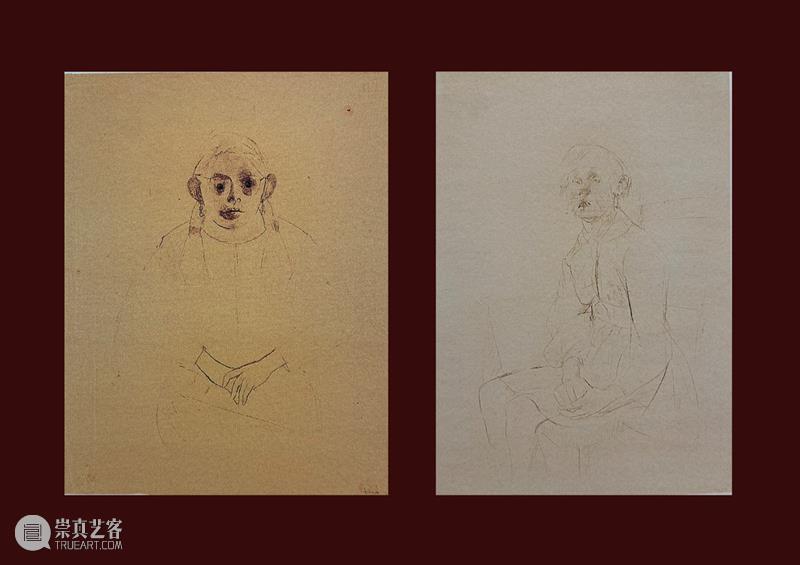

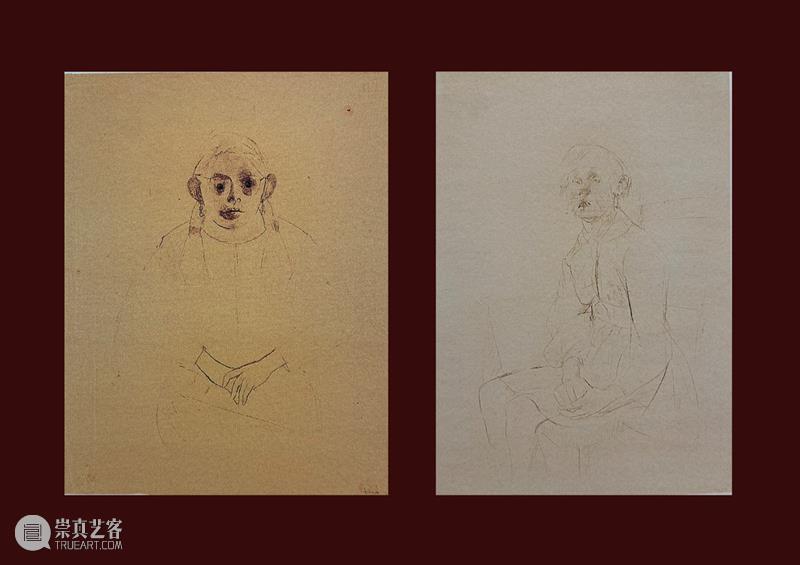

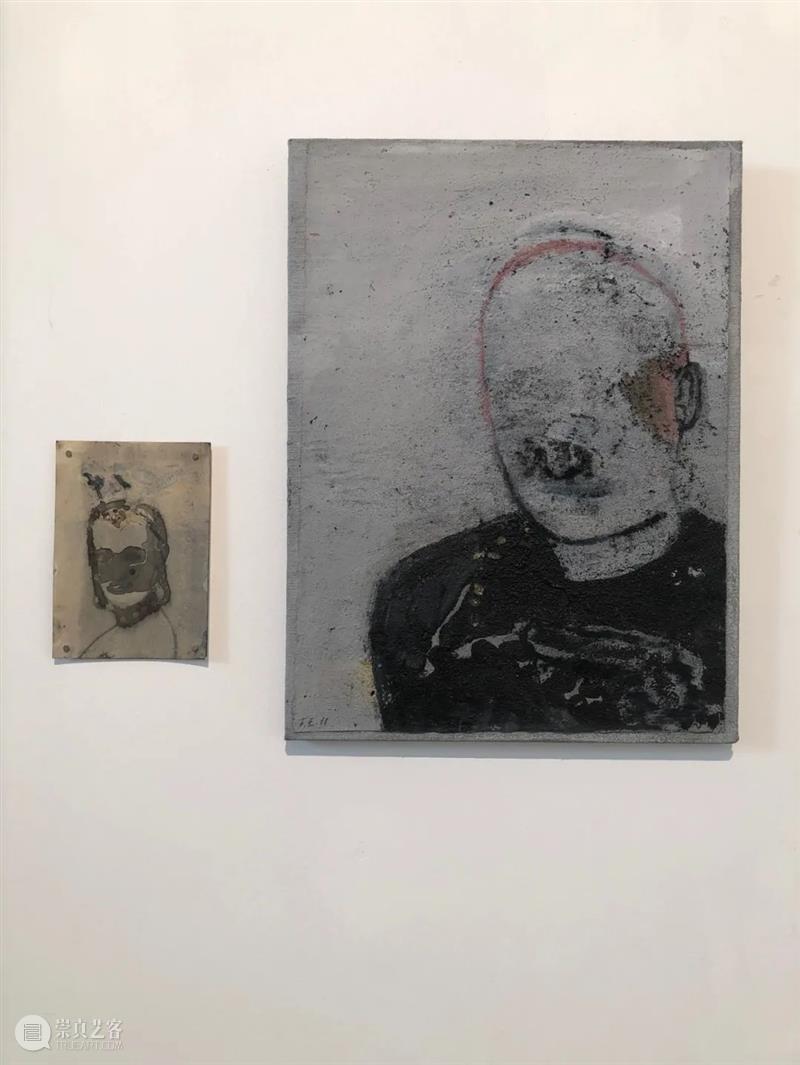

(左)Ritzerau Mädchen,1959(右)Ritzerau Mädchen,19611978年至1991年,埃因霍夫于汉堡应用科学大学的设计学院担任绘画教授。截至那时,他已蜚声内外,成为战后德国表现主义绘画最重要的画家之一。在某一段时间里,埃因霍夫是艺术领域的孤独者。如今他的作品被重新发现,并赋予越来越多的重要性。2019年奥斯纳布吕克博物馆区为这位汉堡艺术家举办了一场大型个展,题目是“熟悉的陌生人”。

1、M 15/110* 2015

2、52·Unbekannte Figur 1996

3、51·Fingerfigur 2001

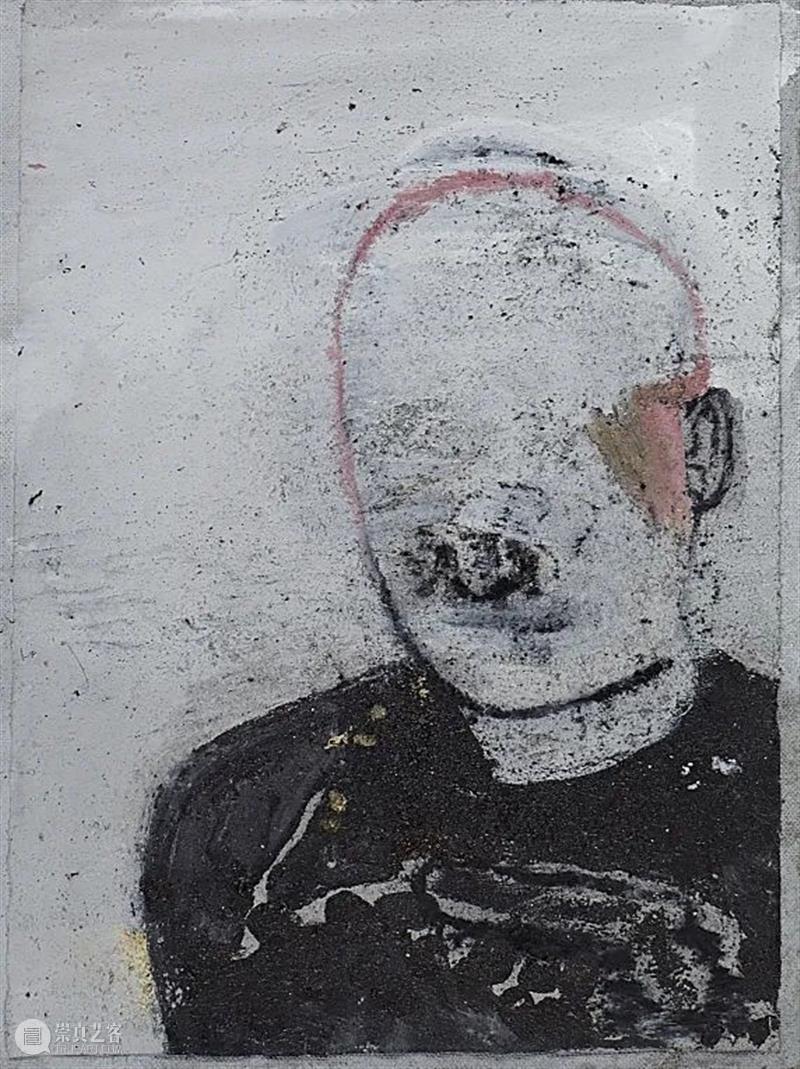

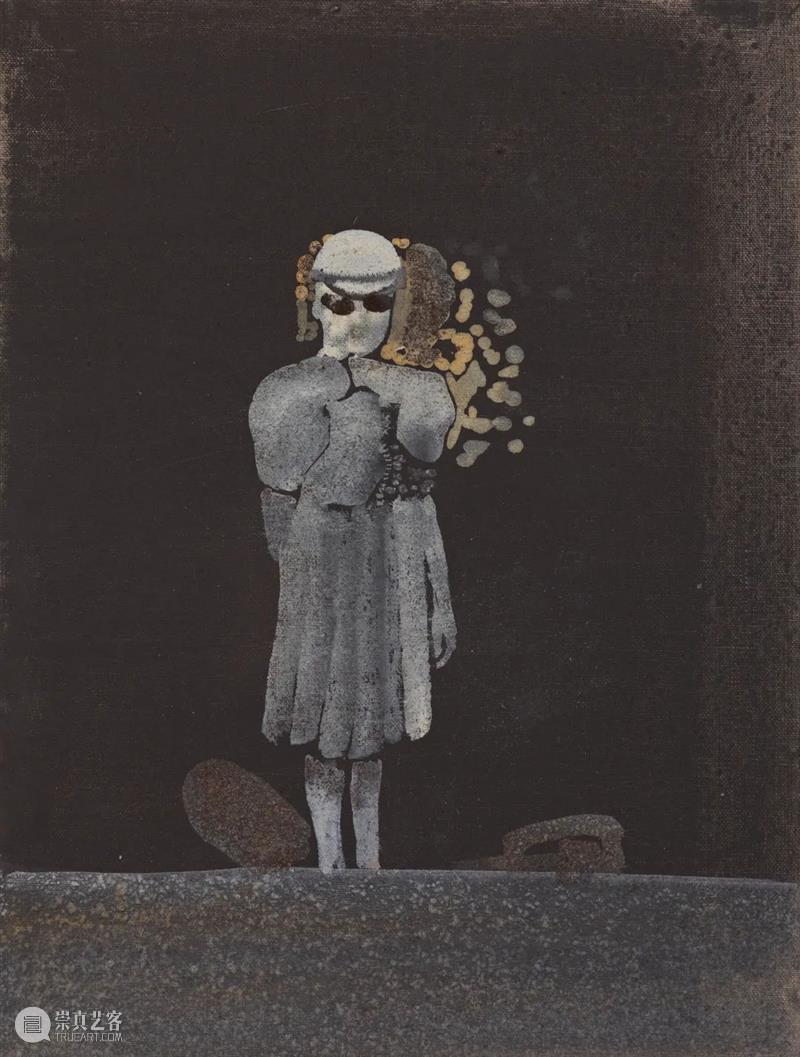

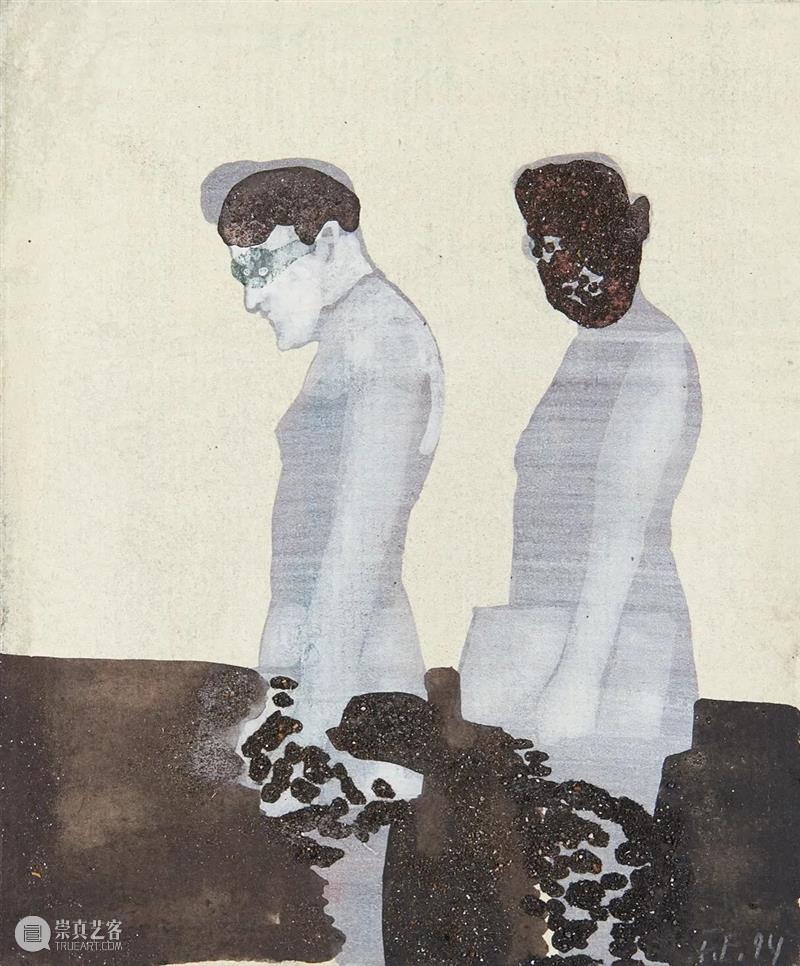

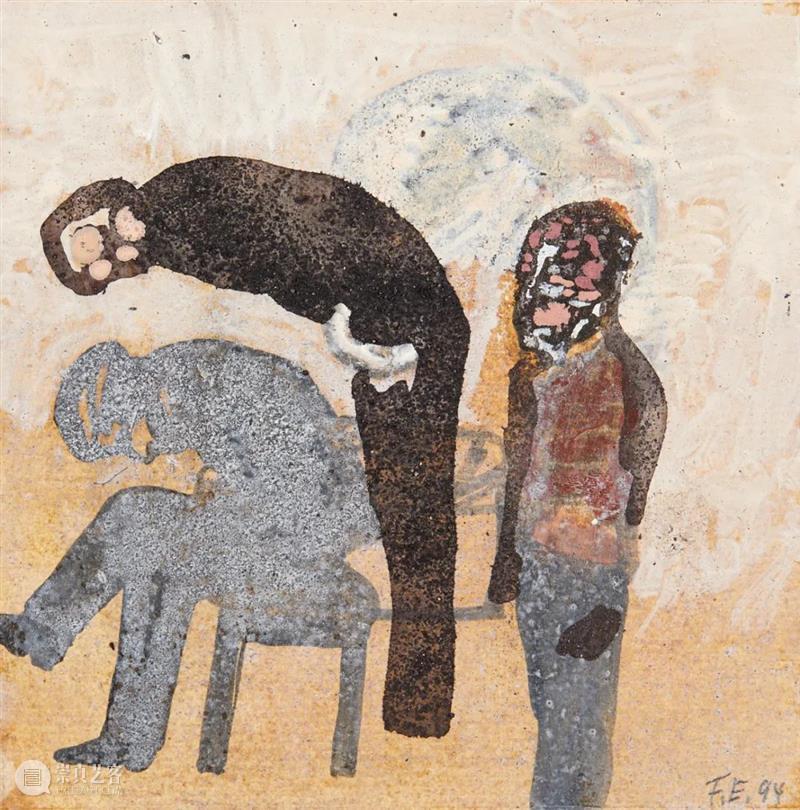

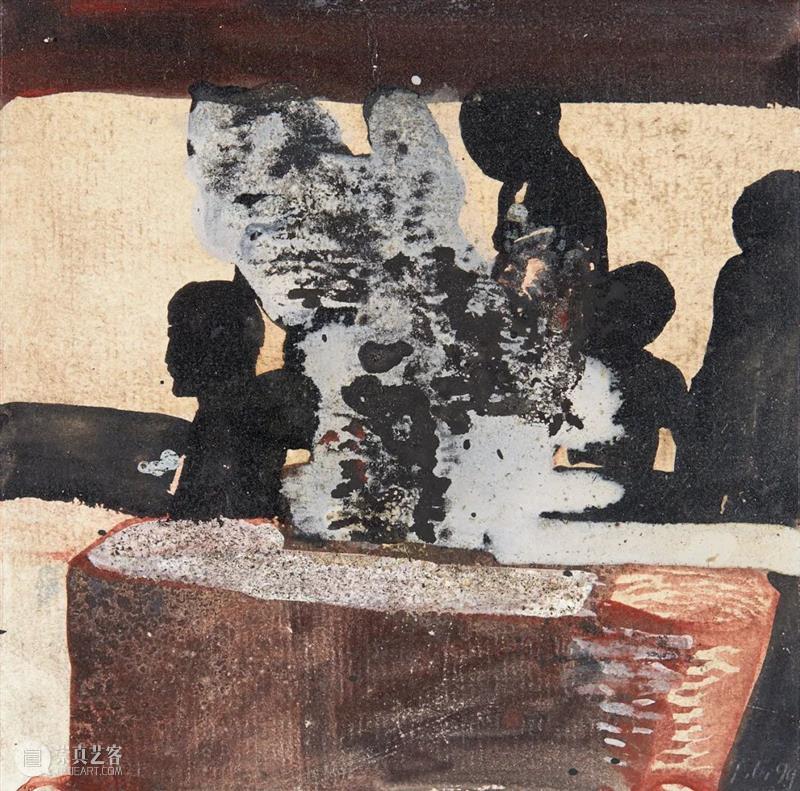

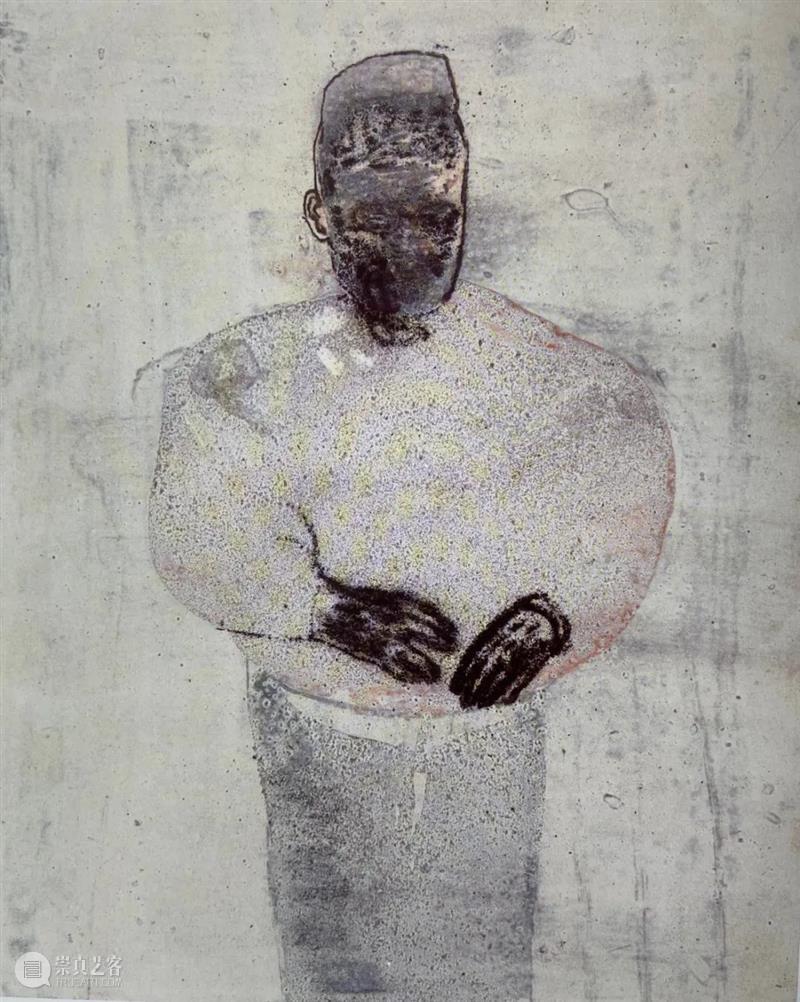

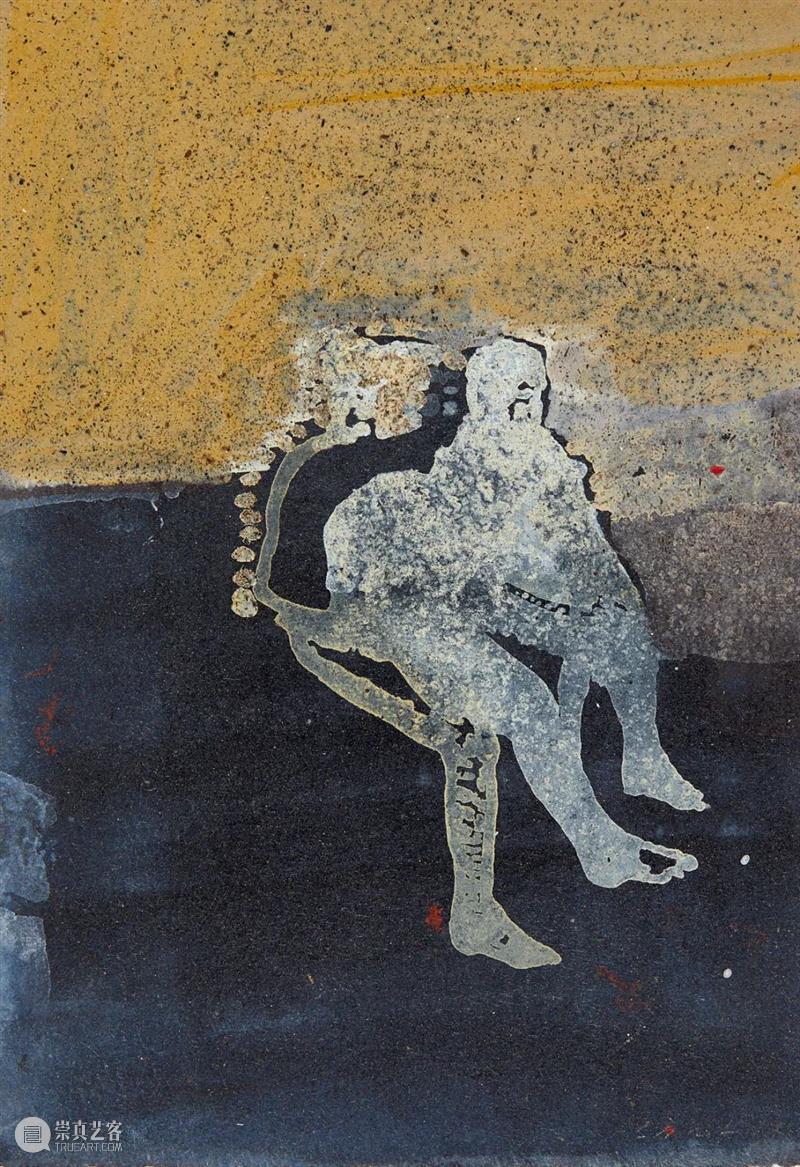

自上世纪60年代探索人物这一主题以来,他孜孜不倦地表现人——从最初将人置于带有社会批判行的场景,到将人中性化,再到将照片纳入创作媒介,最后到晚年,无论人之面容、躯干还是身体的局部,他都处理得炉火纯青。总而言之,他表现人的孤独和焦虑——这么说有些烂俗,毕竟“孤独”和“焦虑”似乎是人人可说的词,但透过绘画,弥漫“战后”世代的这两大心理痼疾的确有了更为直观的面貌:它们被描绘在残缺的躯体上,被涂抹在模糊的五官上,使得那些人物——如同艺术评论家贝琳达·格蕾丝·加德纳(Belinda Grace Gardner)所评价的,“他们仿佛被悬在真空中,超越了正常的时间流动”。这背后当然有画家在形式上的思考。埃因霍夫曾提及自己早期受贾科梅蒂、毕加索、乔治·布拉克以及徳加的素描的影响,到了80年代中期,他开始热衷描绘“一个雕塑般、赤裸裸的躯干”,使得画面“既能走向具体——创造一个人物形象,让画中人能注视着观者;与此同时我也能仅绘制一个头颅的形状,让他们僵化、疏远,再也无法称之为独立个体”。90年代乃至进入新千年后,他的创作更为深入,常常“把人物的头部异化成一种无血肉的,模糊的印象”。Kopf 2011/Nr.8 11/14 40x30cm 2011从画中人物的五官比例、造型与线条的关系、构图和色彩、画面的微妙质感等等,我们当然能感受到埃因霍夫深厚的学院功底和高超的艺术水准,但更为重要的是,在精湛的技艺之上,“埃因霍夫营造了一个素描和绘画相互消融的画面空间,呈现出一种近似毁灭性行为的理形。”艺术史专家沃纳·霍夫曼(Werner Hofmann)评价说,“在那里,虚无感把骷髅般的人物轮廓包围起来,暗暗地充满侘寂;在那里,死亡的残酷与生命的绚烂如出一辙。”这种幽暗的属性,如贝琳达·格蕾丝·加德纳在2009年的一次对谈中对埃因霍夫说,后者绘画中的人物“好像生活在一个没有太多阳光的世界里,总有一种黑暗的倾向”时,埃因霍夫回应道:“……就像一直存在于黑暗中,不暴露在阳光下的发芽马铃薯。”学者汉娜·霍尔(Hanna Hohl)对埃因霍夫另有一番独到的评价,“她说我的人物像在房间里,他们既安全,却又是被禁锢在监狱里”。但即便如此,那些有着疤痕与瑕疵、看似皮下组织坏死的人物,“他们的头颅有一种威严存在,是有生活尊严的表达”(沃纳·霍夫曼语)。进而言之,沃纳·霍夫曼认为埃因霍夫深入挖掘了现代绘画新的可能性:

通过这样的表现,让生和死都占同等分量。他坚信人类的“显性”与“隐性”之间还有一个未被审视的区域,他还视人类为脆弱却永恒的中性体(雌雄同体)—— 一如继往地自我矛盾。这使得他笔下的人物有一种被束缚的魅力,孤立无声的悲怆以集体的、匿名的氛围包围着他们。矛盾的是,正是他们的孤独创造了整体的凝聚力。

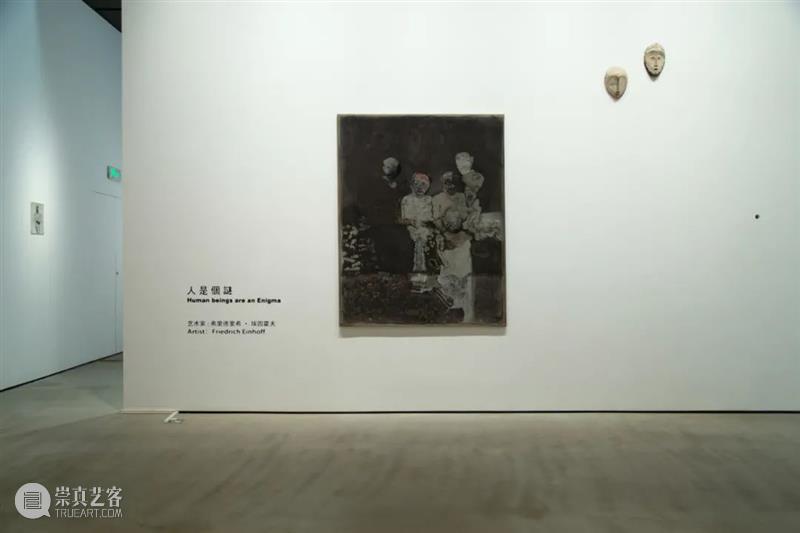

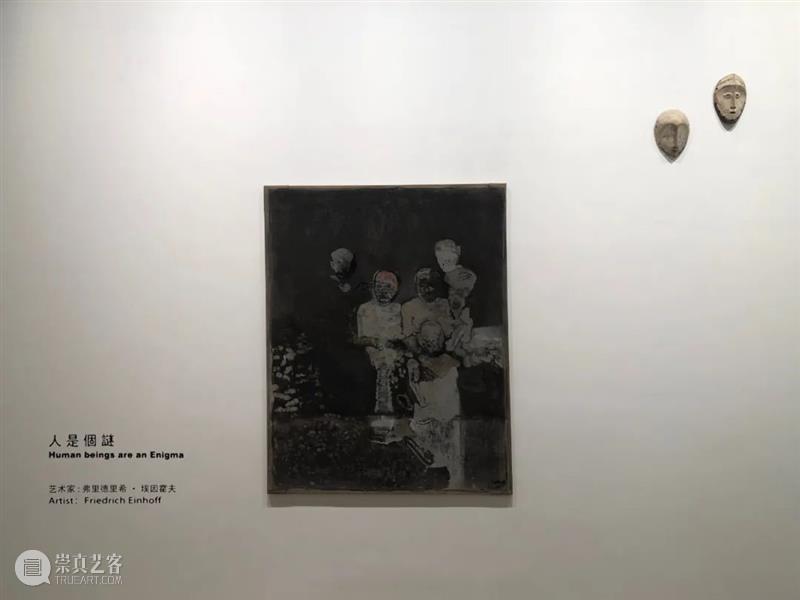

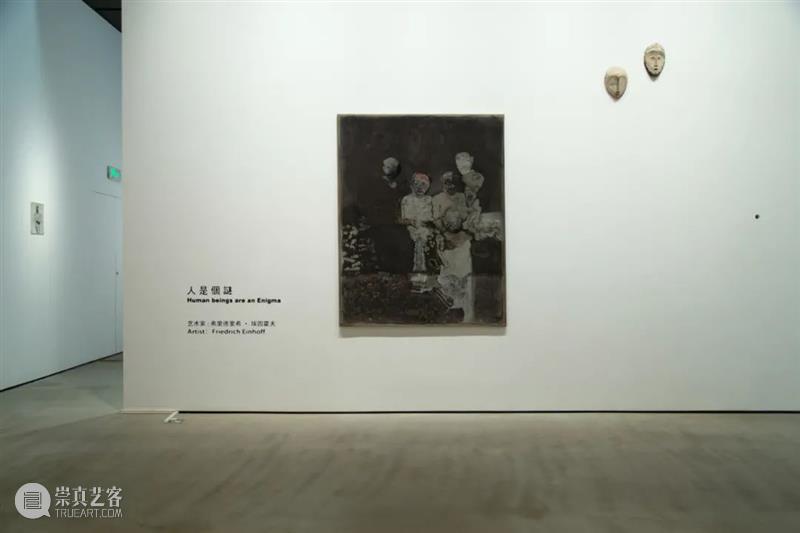

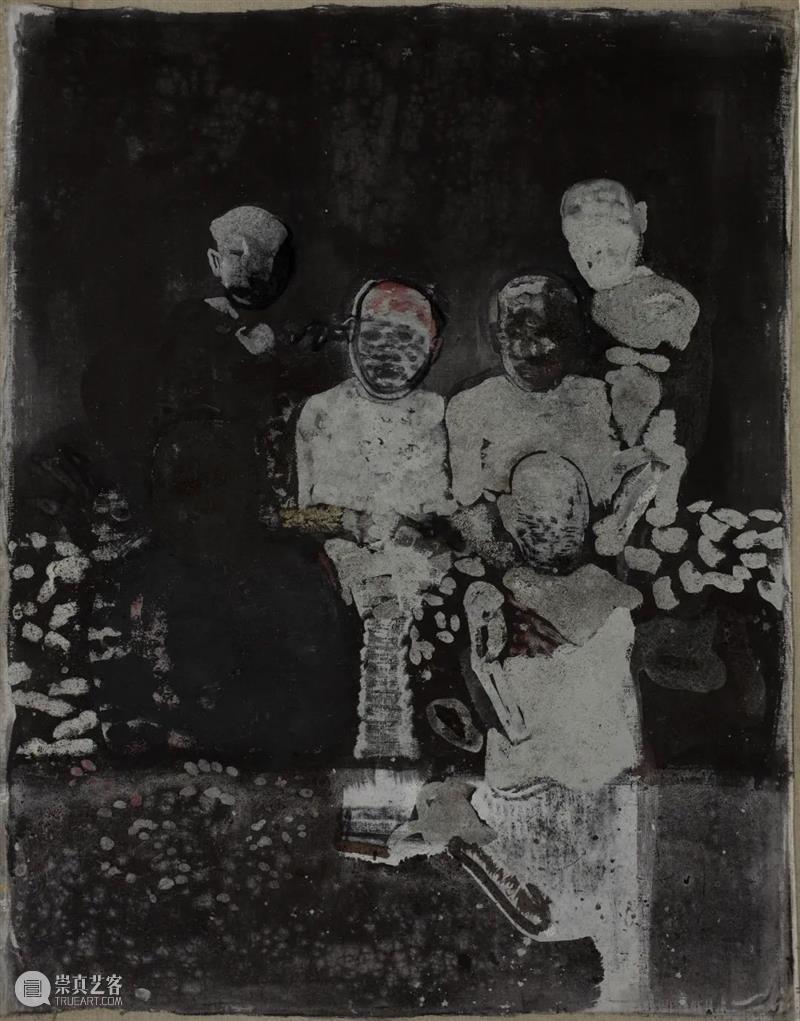

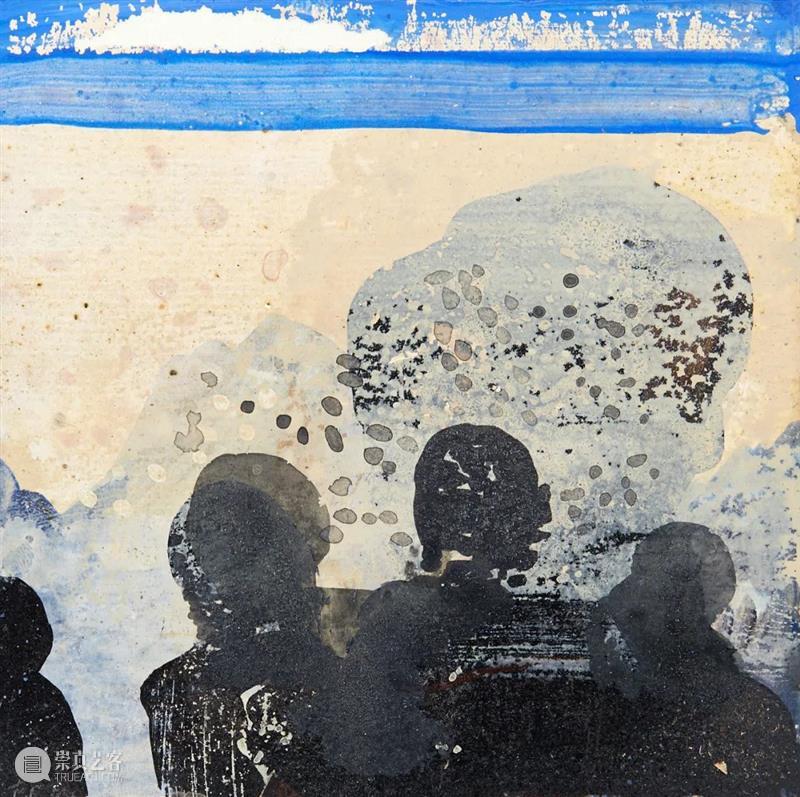

Figuren im Wasser 7 08/24 38.5x49cm 2008或许我不该继续引用学者们的评价,而应该将目光回到现场,听听埃因霍夫如何喃喃自语——推门进入万一空间,映入眼帘的是艺术家绘于2008年的人物组图:

展览现场,入口所见

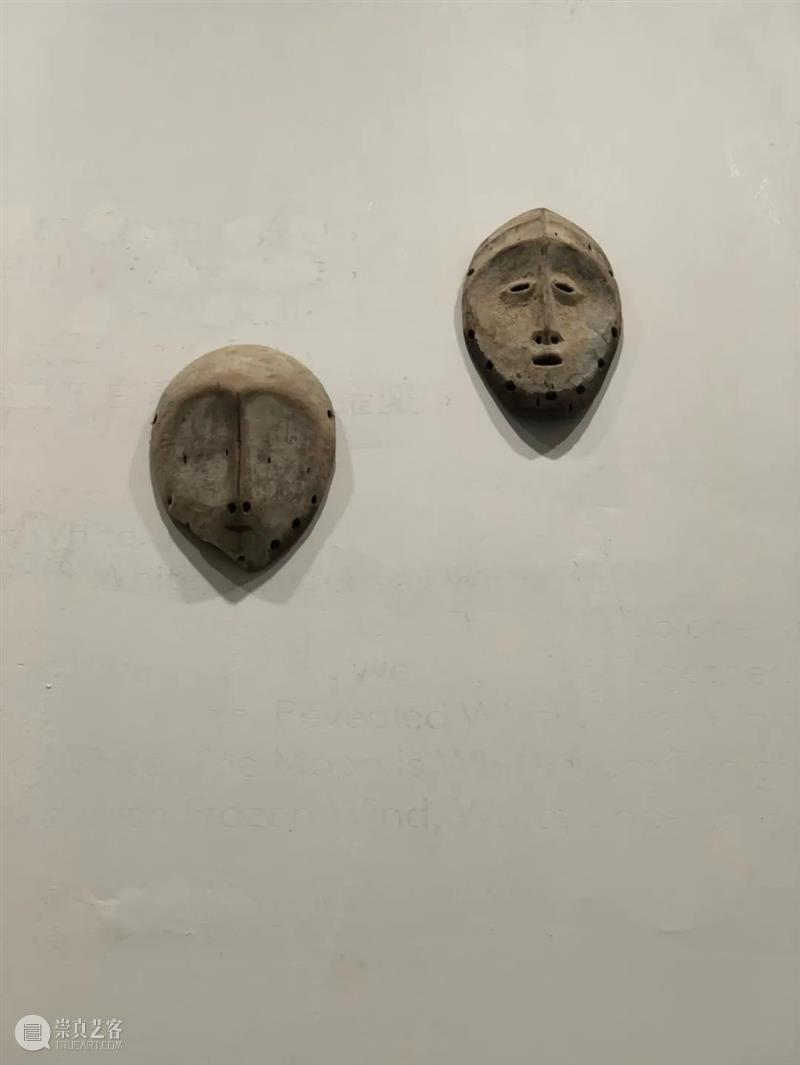

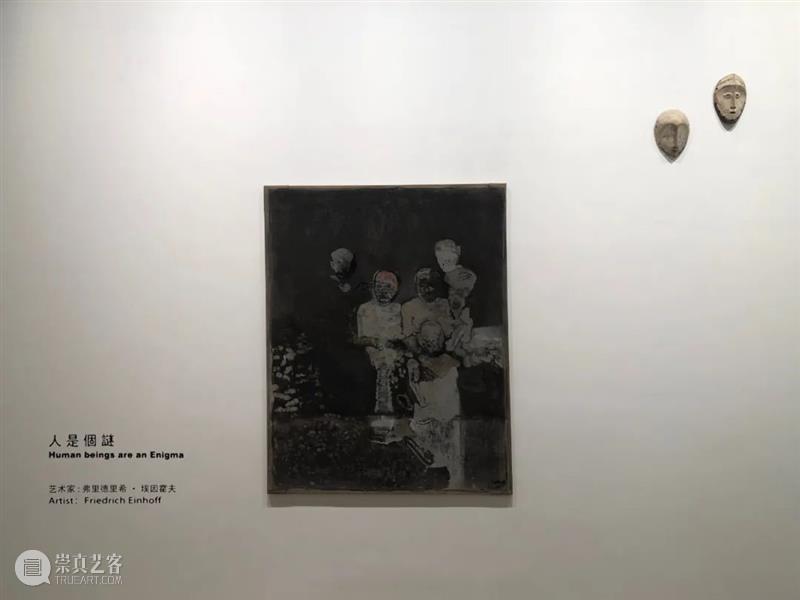

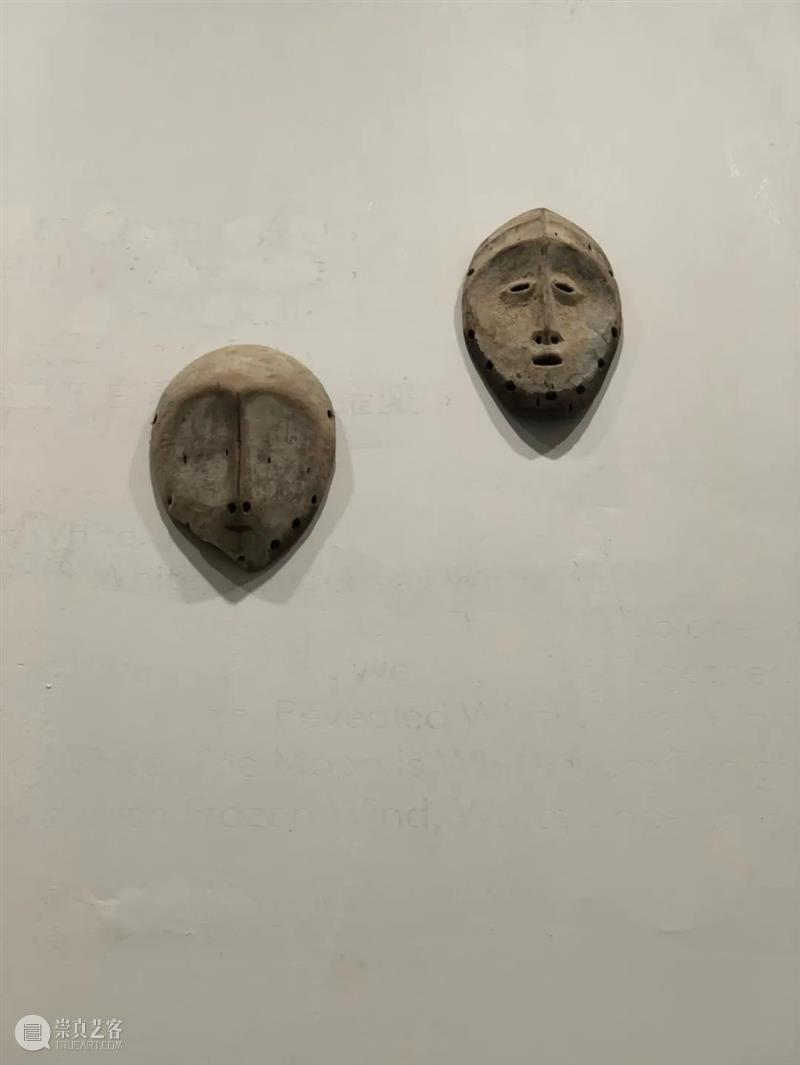

它看起来就像一张家庭合影,然而已被画家以丙烯、碳粉以及泥土将之处理得面目全非。画的左下角是展览的题目,谦卑地与画面底部齐平;右上角则是两个来自非洲的木雕面具。Figurengruppe 08/19 165x130cm 2008

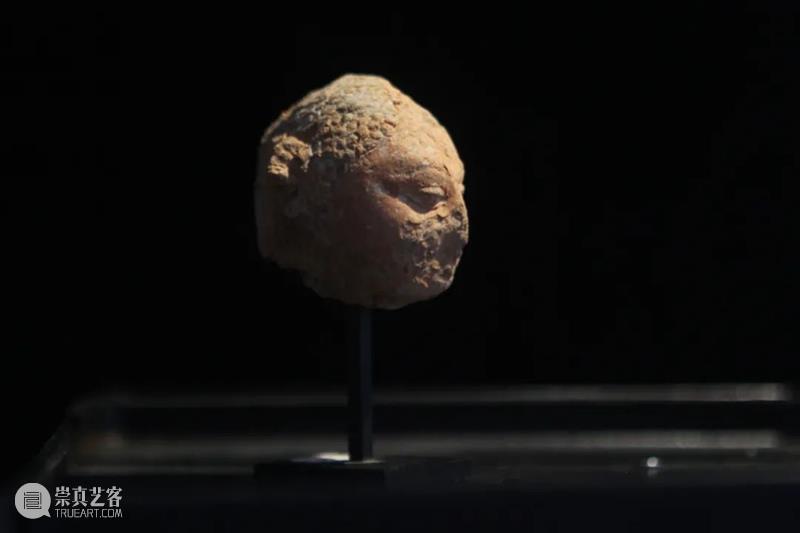

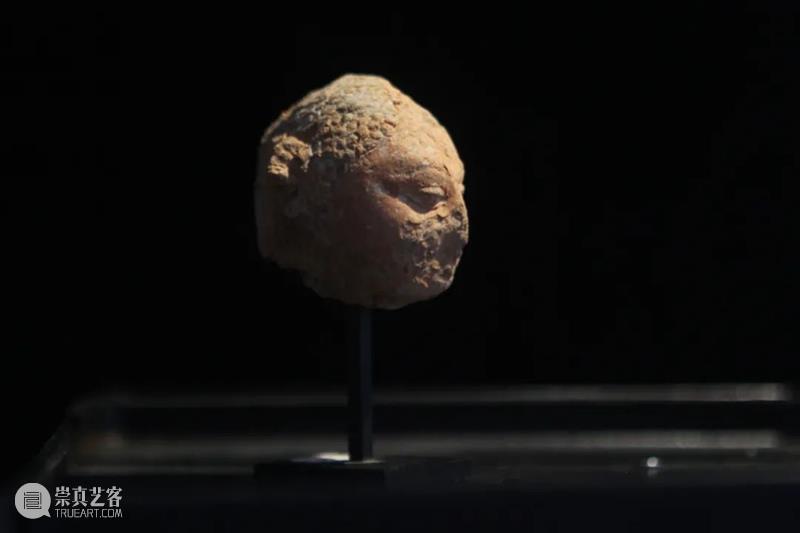

左行深入展厅,墙面上挂着埃因霍夫的中小尺幅绘画,右侧区域有艺术家画册供观众阅读,横条橱窗中则摆放着来自希腊、粟特、犍陀罗和中国文明的小件头像。

展览现场,橱窗中摆设古代头像,矮几上放着埃因霍夫的画册

希腊女神头像

粟特供养人人像

犍陀罗供养人首

真武大帝像

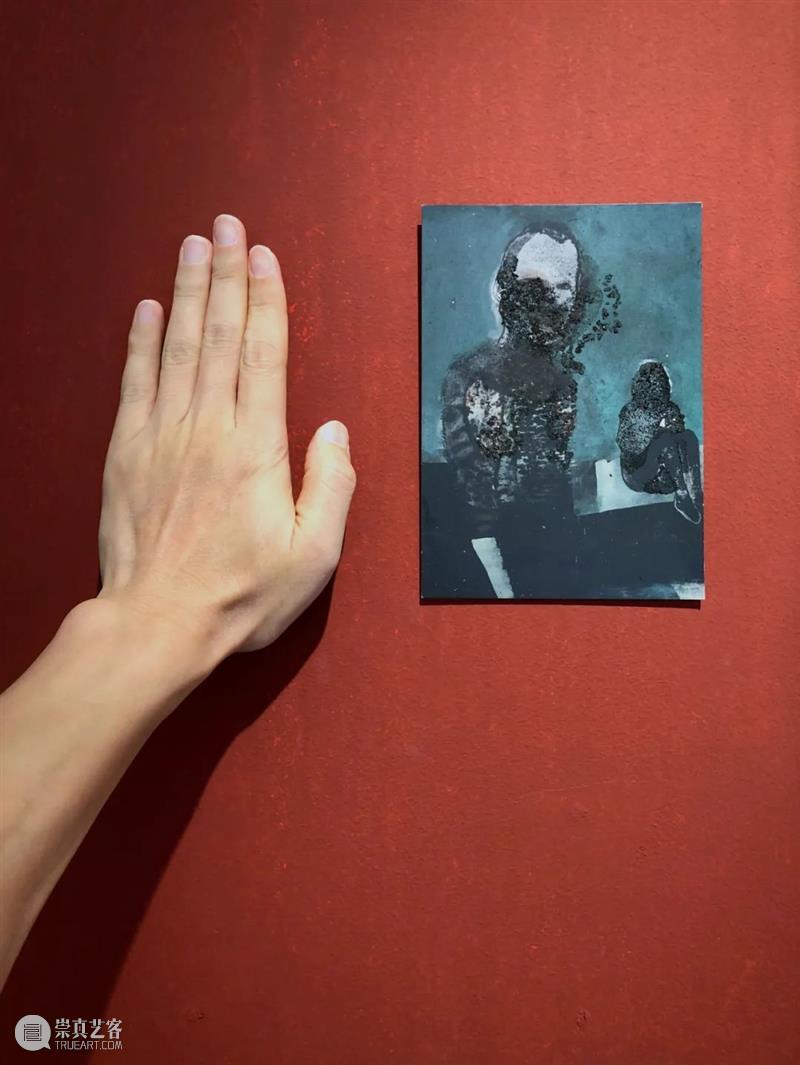

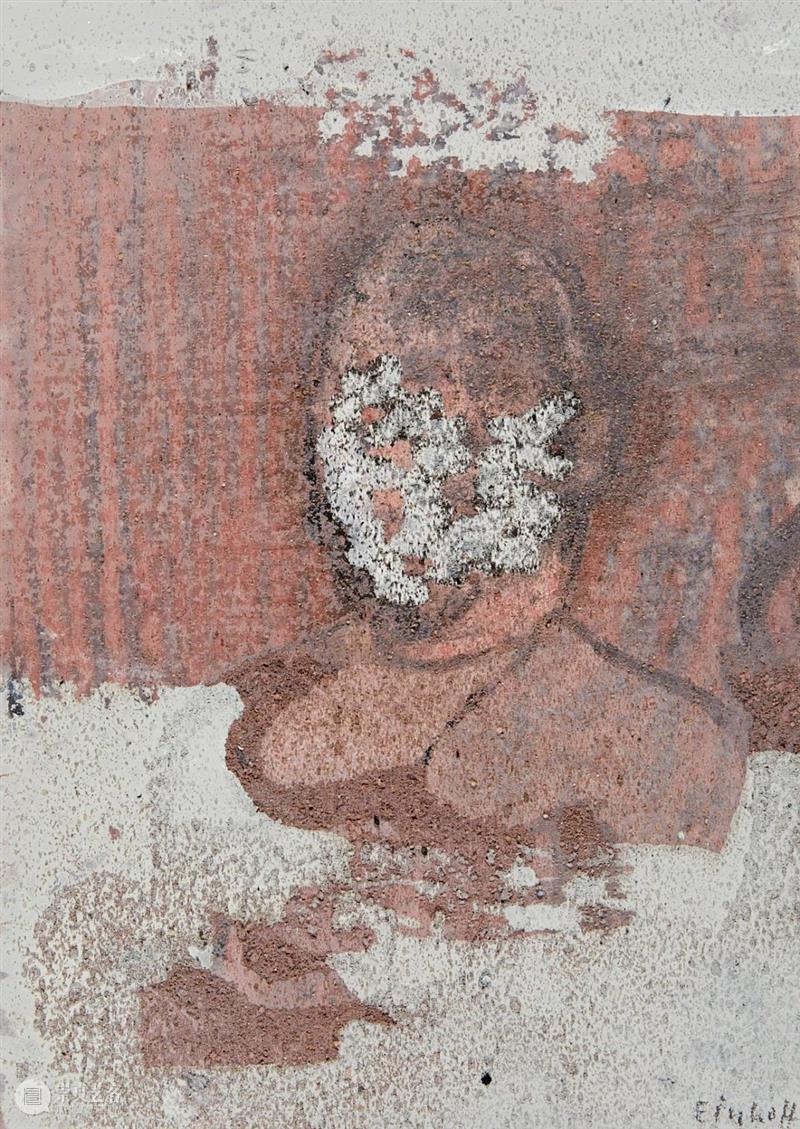

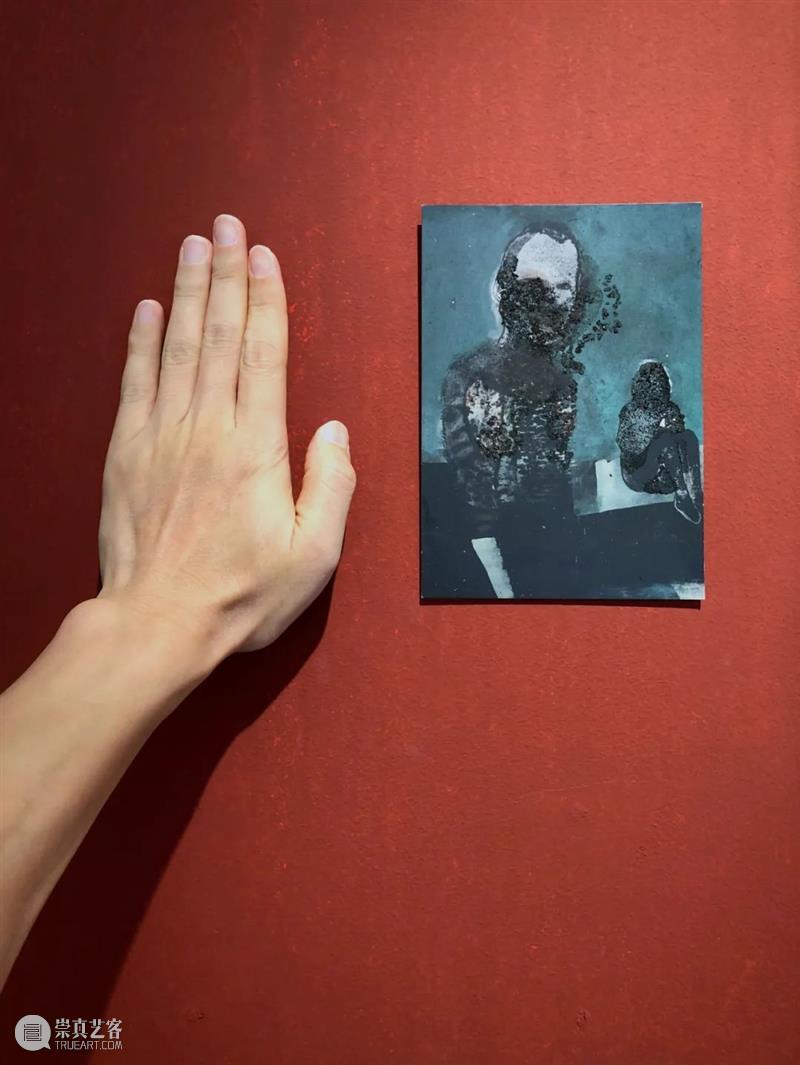

古代与当代、文物与艺术,这种对比和并峙关系在展厅里随处可见(这也是万一空间有别于大多数画廊的鲜明特色)——你会看到伊特鲁里亚早期女神像与埃因霍夫2015年的纸上绘画错落而处,前者在射灯下散发大理石的柔光,后者则在红色背景墙中愈发显得神秘。

展览现场,伊特鲁里亚早期女神像与埃因霍夫2015年的纸上绘画

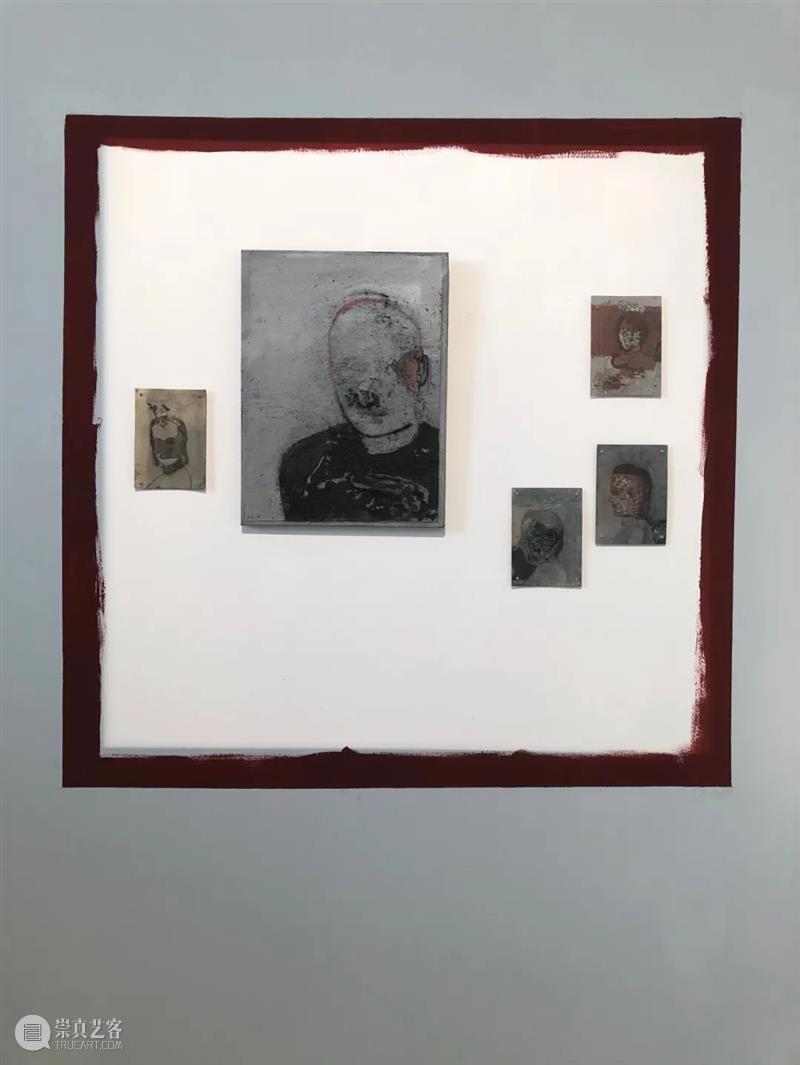

与手掌一般大的画作,小巧,但异常丰富

你会看到青州菩萨躯干,背后一小一大两张画恰好好是手和脚,仿佛要以西方的手足,补东方菩萨之残缺。

展览现场

Hand 14/17 17.5x13cm 2014

Beine 14/06 40x30cm 2014

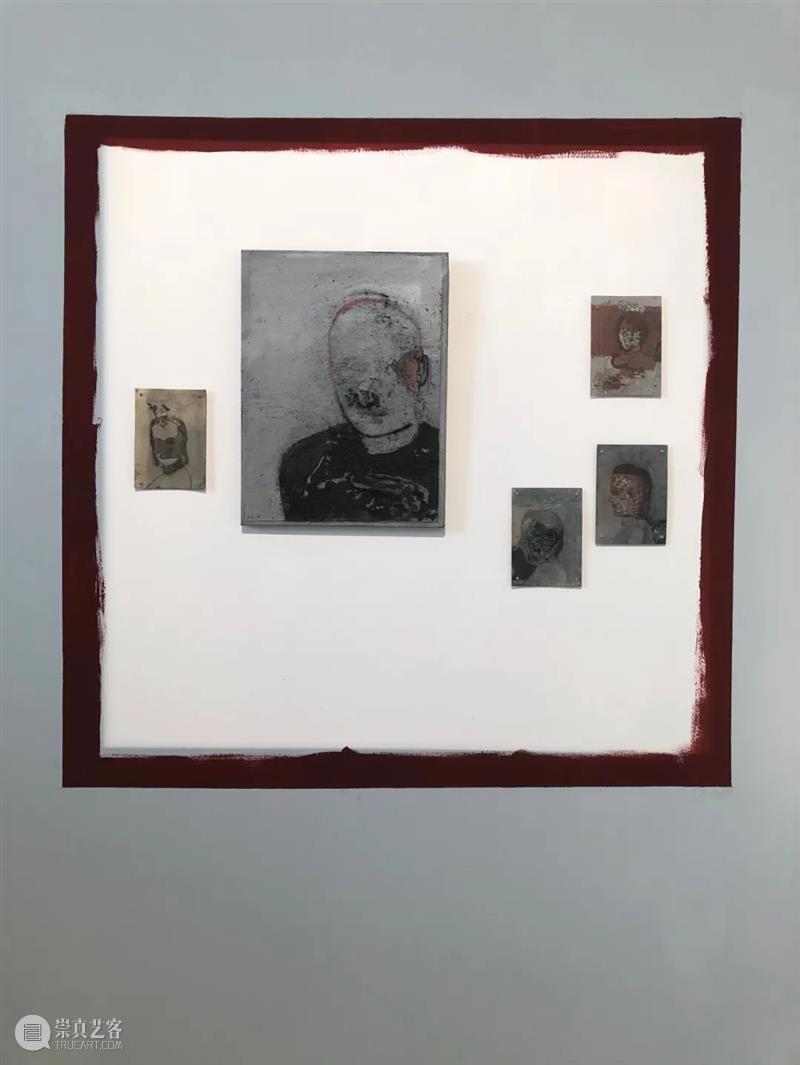

你还会看到来自公元前16世纪~公元前13世纪的一尊十八王国法老王像,面带微笑地与埃因霍夫的一组头像交相辉映。

展览现场

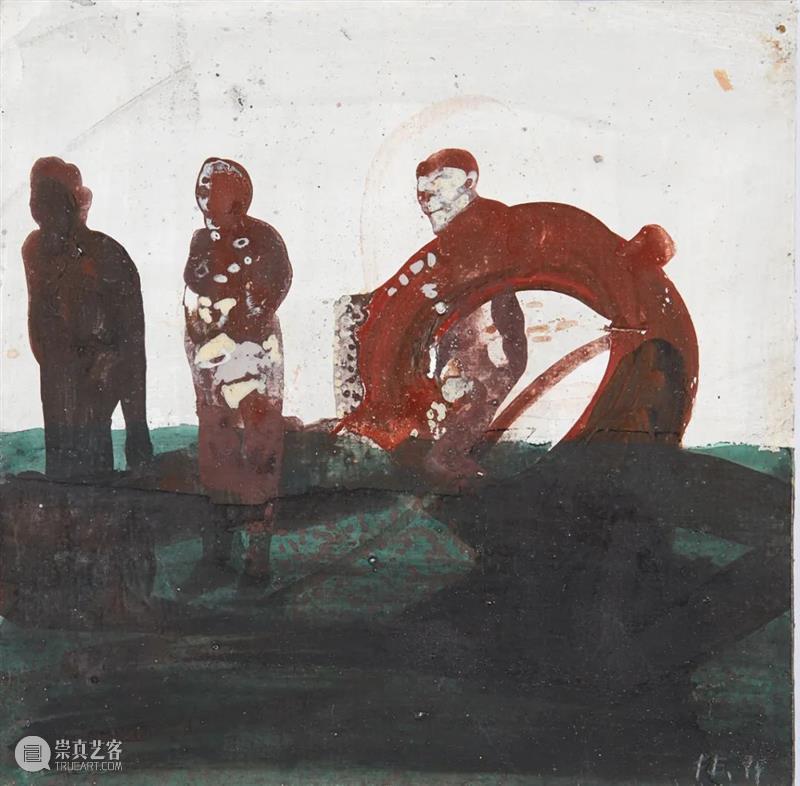

至于本场展览中尺幅最大的那件“水中人物”,一侧是高大如真人的一尊印尼木雕,另一侧则成组摆放,赤裸裸暴露于天地之间,原始、野性,却又充满雄性力量。

展览现场

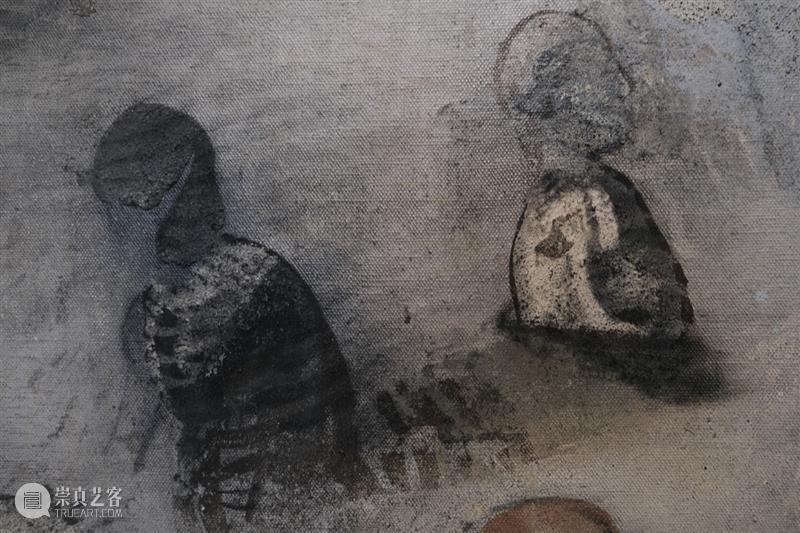

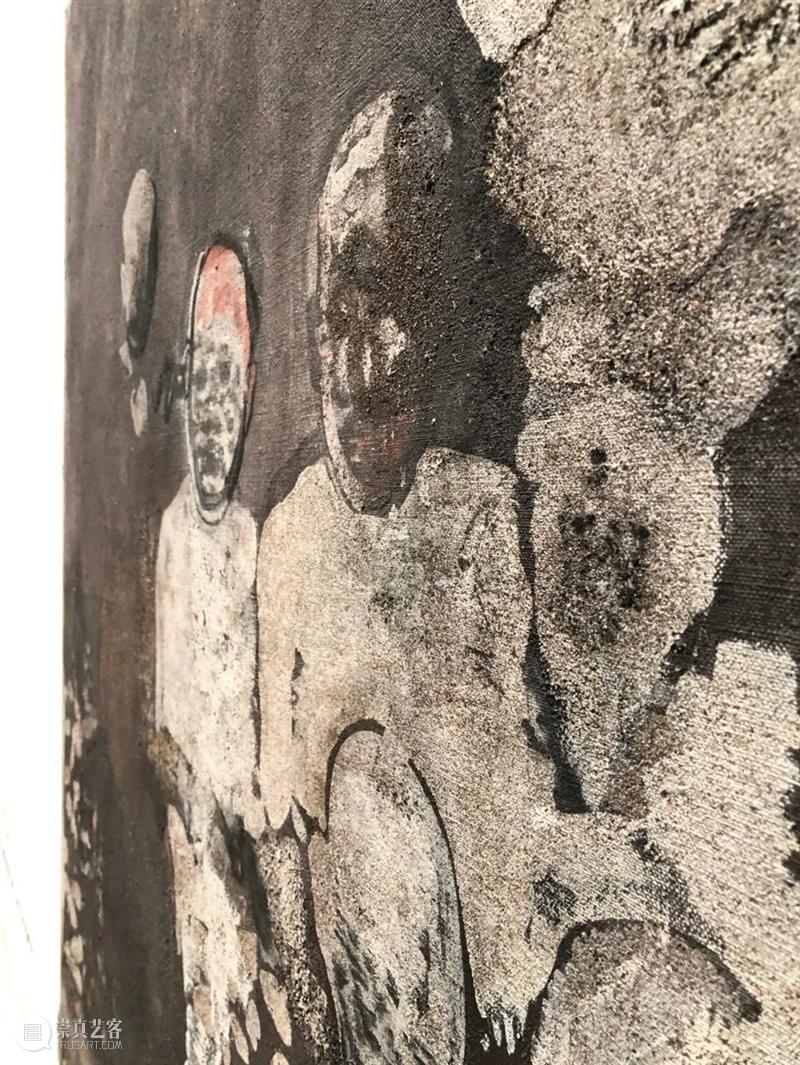

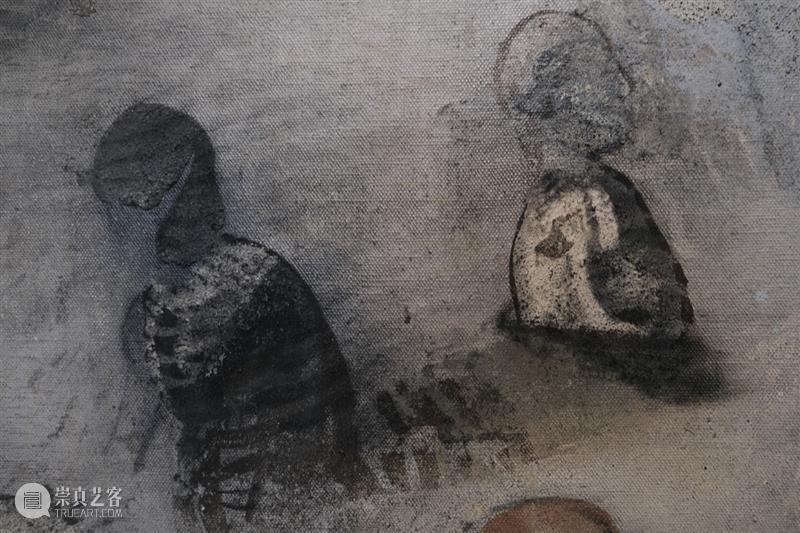

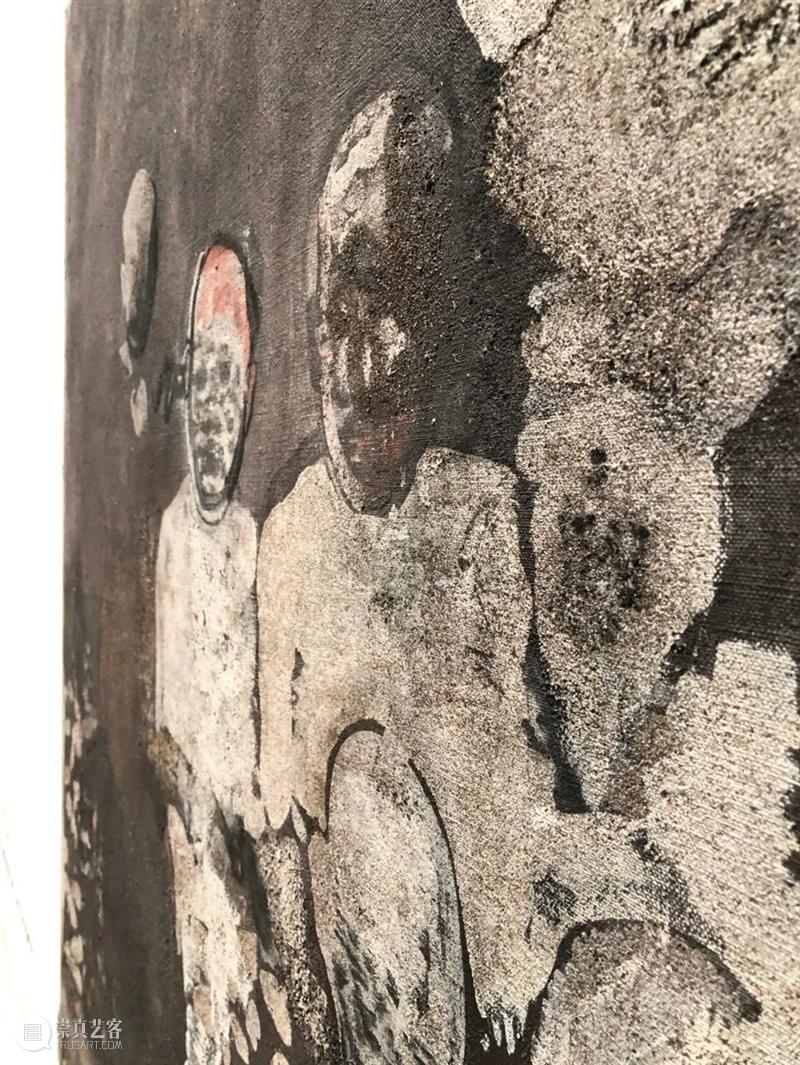

Figur im Wasser 150x200cm 1984再看这件1984年创作的水中人物,极容易让人将水错看成泥——如此误读也许并无大错,因为无论是水是土,画中人物都是被凝固的、桎梏的状态,他们无助地显现在幽暗虚空的背景中,勾引观者驻足凝视。

Figur im Wasser(局部 detail)

丙烯、碳粉、泥土、帆布,150x200 cm,1984

而更多的作品,无论形单影只,还是成群结队,那些看似刻板僵硬实则灵动丰富的人物肖像,总让人思索沃纳·霍夫曼的那句话,“人类,脆弱却永恒的中性体”;或又令人琢磨埃因霍夫自己说的那句话:“……不是作为一个明白无误的人的肖像,而是永远是另一张面孔,各种面孔,是众多面孔中的一个,是同一事物的不同表现形式。”

Klares Gesicht, 1999; Gesicht einer Frau, 1999; Gesicht eines Mannes mit feinem Gehör, 1998; Figur vom 7.7, 1999; Gesicht mit festem Blick, 1998; Frau mit Handschuhen 96/05, 1996

模糊而抽象,漫漶如幻影,埃因霍夫的绘画因此予人无穷的想象,文明的劫难、时光的流逝、残缺的必然……种种念头在你观看时浮起又沉下,如同这些脆弱的帆布、纸板以及覆盖其上的颜料、墨迹、沙尘、灰烬,终究要湮没于无情的时间之中。1909年,同样以巴黎地下铁的所见为灵感,庞德修订发表了Piccadilly这首诗:美丽的、悲剧的脸,幻想、脆弱的脸,细腻、幻想的脸……庞德赋予那些脸庞种种具体的表情与属性,看似翔实,但终归比不上四年后那首名作的简静——原本30行的《巴黎地下铁》草稿,被诗人浓缩到仅有两行14个字,却丝毫无损其完整和深度,真可谓大道至简、大美天成。削减,凝练,提纯。同样地,当埃因霍夫的绘画将一个个具体的,有着容貌、肤色、身份、阶级等种种信息的人,抽象为纯粹的“人”,又何尝不是另一层面上的意象主义写作?其意在揭橥的,无非是那个古老的质询:人啊,认识你自己。所以,最后让我再一次引用庞德的那首诗,为这个精巧而深邃、关于人之谜团的展览画上休止符吧——Frau mit Faltenrock 11/08 40x30cm 2011

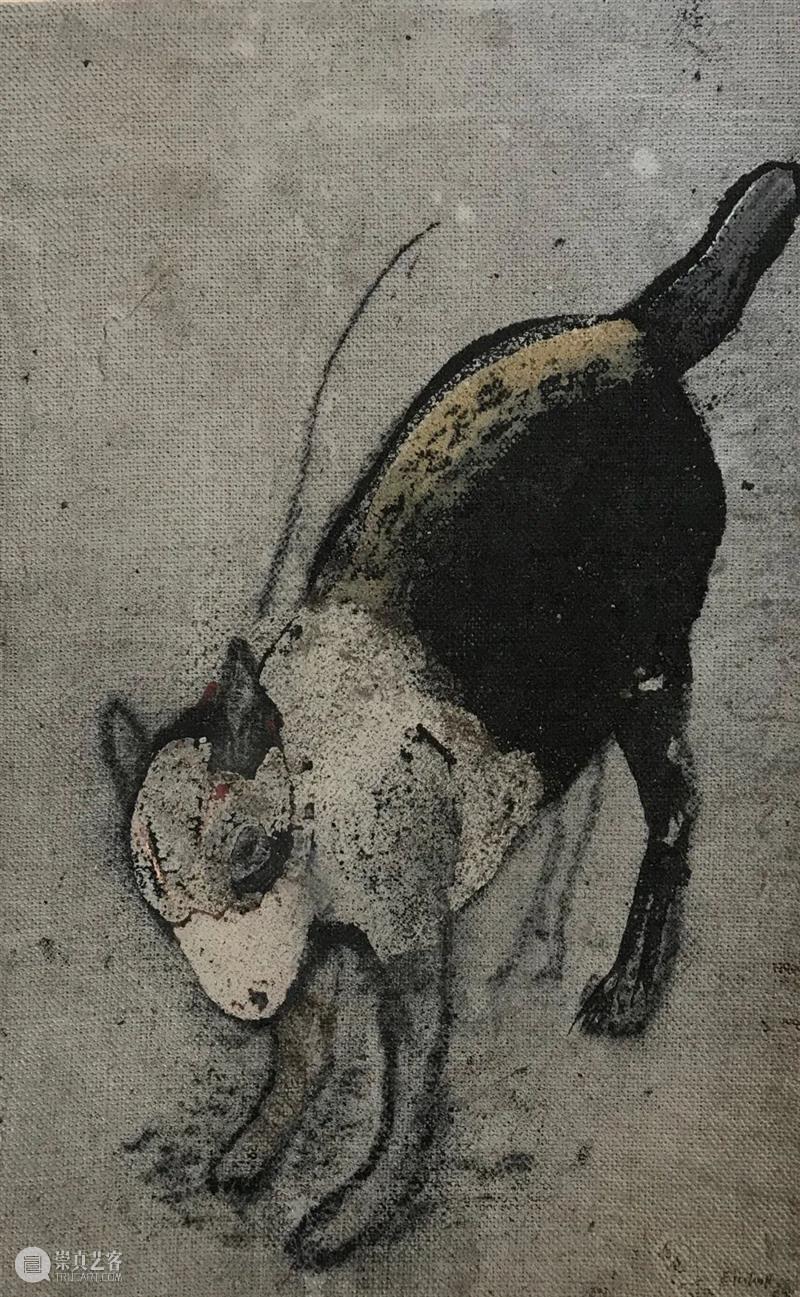

Beruhigung der Freitagstiere 88/03 36.5x48.5cm 1988Montagstiere nach der Ankunft - Beobachtungsphase 60x80cm 1988Versuch 89/01 30.5x39.7cm 1989Frau mit Handschuhen 96/05 30.8x24.5cm 1996Kopf im Profil 2 12/27* 14.2x10.5cm 2012Figure 3/12/28* 15x10.3cm 2012Figuren im Wasser 12/03 150x150cm 2012M 13/87 14.6x10.5cm 2012/13Pelztier 14/16 30.5x18.5cm 2014

万一空间是由三位90后艺术从业者在深圳创立的艺术空间。其诞生于疫情席卷全球的2020年,在后疫情时代涌现对艺术与生命的全新思考。空间致力于消解当代与古代的边界,融合美学研究逻辑下的现当代与古代艺术,构建一个不同国家、时期和形式的艺术在同一语境下共容的场域。

W.ONE SPACE is an art gallery founded in Shenzhen by three Generation Y art practitioners. It was established in 2020 during the outbreak of the COVID-19 pandemic. New perspectives on art and life have emerged in this post-pandemic era. W.ONE SPACE aims to melt the boundaries between present, future and the past by mixing contemporary and ancient art under the logic of aesthetic research, thus bringing together arts of different countries, different periods and different forms to interact and express in unity as ONE.

分享

分享