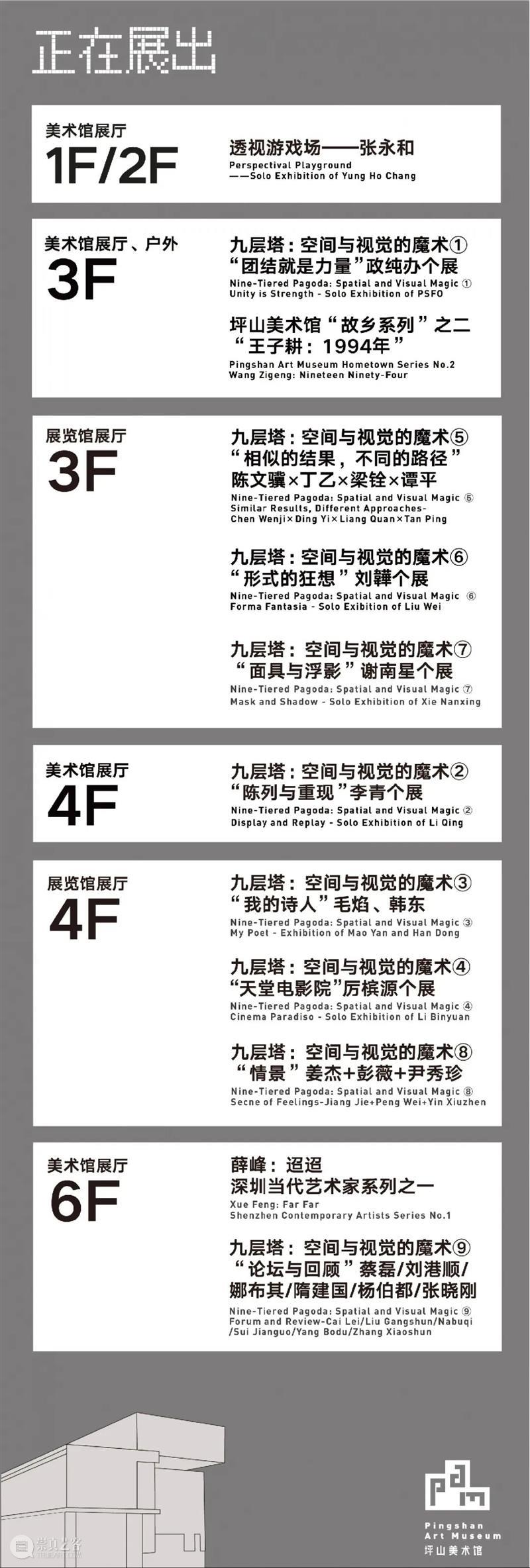

九层塔⑦:“面具与浮影”谢南星个展

参展平面设计师马仕睿

九层塔:空间与视觉的魔术⑦“面具与浮影”谢南星个展海报,空间呈现:何健翔,平面设计:马仕睿

马仕睿近照

马仕睿

平面设计师,2005年合作创办打错平面设计工作室,现工作生活于北京。

Ma Shirui, graphic designer, 2005 Co-Founder of typo_d studio, base in Beijing.

typo-d.com

访谈手记

在九层塔第七个项目——“面具与浮影”谢南星个展中,设计师马仕睿以平面设计、字体排版的语言营造展览海报“适度剧透”的氛围,与艺术家谢南星、建筑师何健翔呈现了一场既有各自表述的独立性,又同在一个观念下相互呼应的展览现场,用文字排版的设计方式在海报上谱写展览的序章。本篇采访以展览的平面设计作为出发点,进一步探讨排版设计在不同的创作语境下如何把实验纳入到常规当中。

本文系“九层塔:空间与视觉的魔术⑦:面具与浮影”平面设计师马仕睿的专访,访谈由坪山美术馆罗靖完成,发表前经过受访者审校。

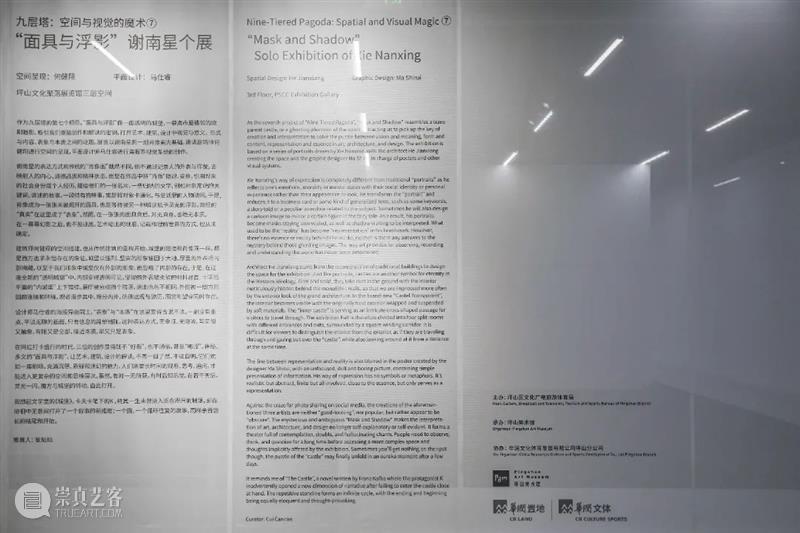

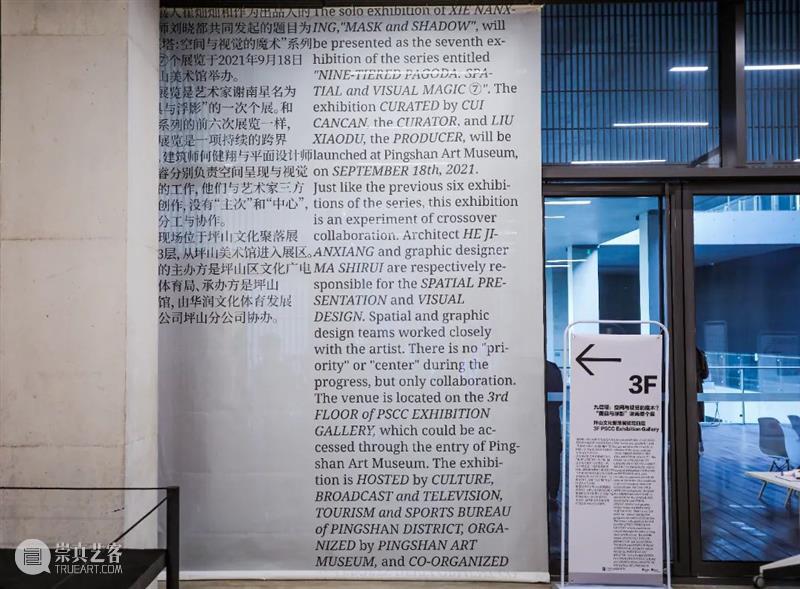

“九层塔:空间与视觉的魔术”⑦“面具与浮影”谢南星个展,前言墙,平面设计:马仕睿

专访

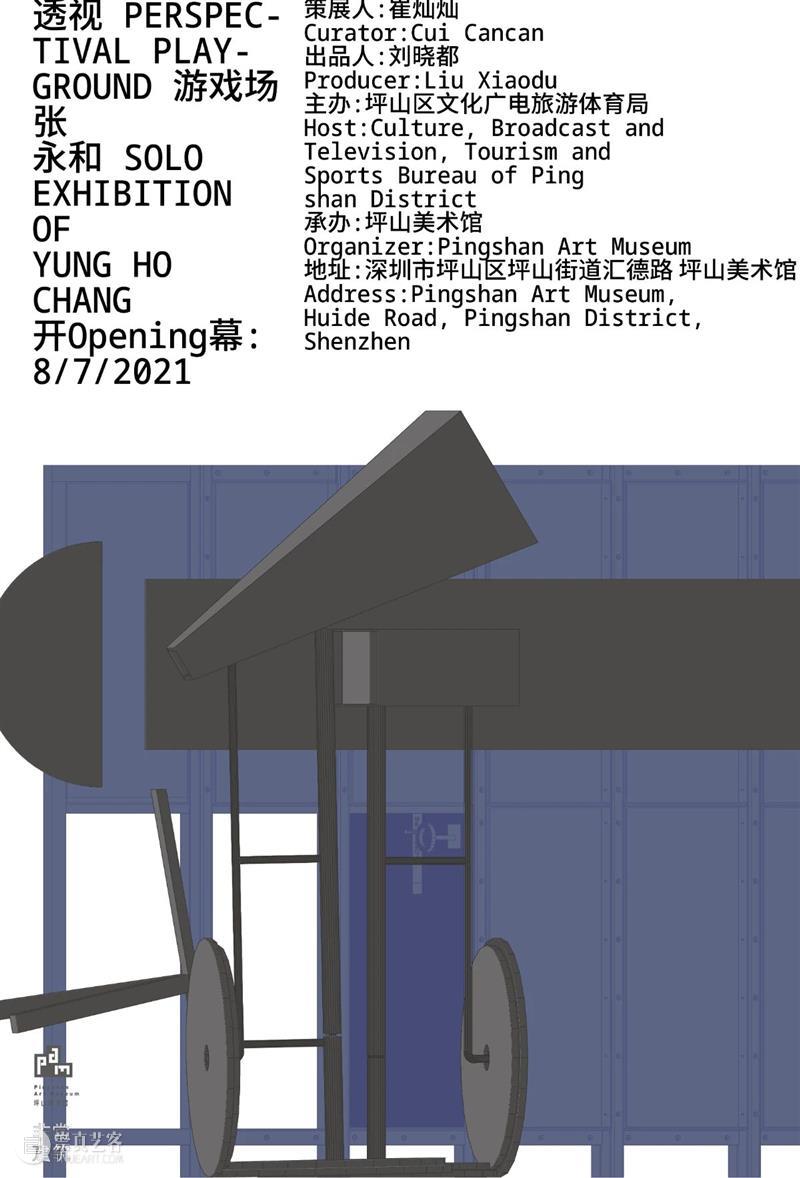

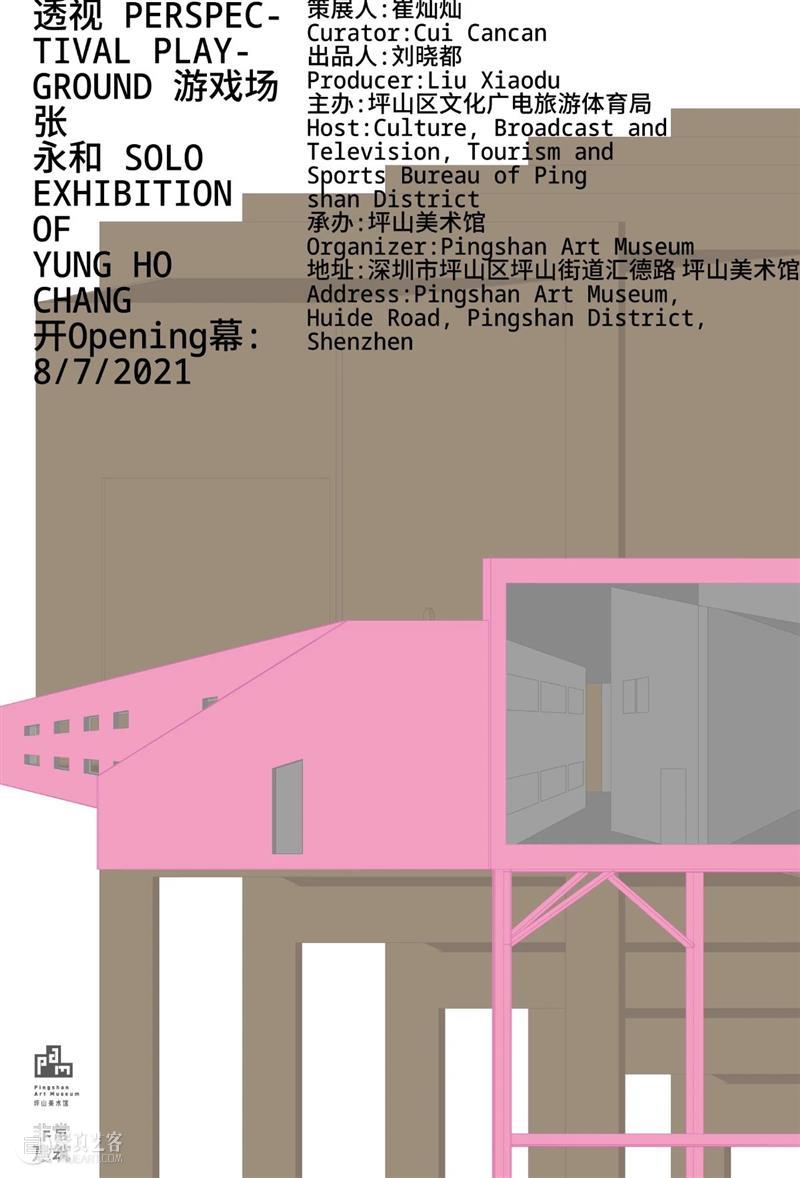

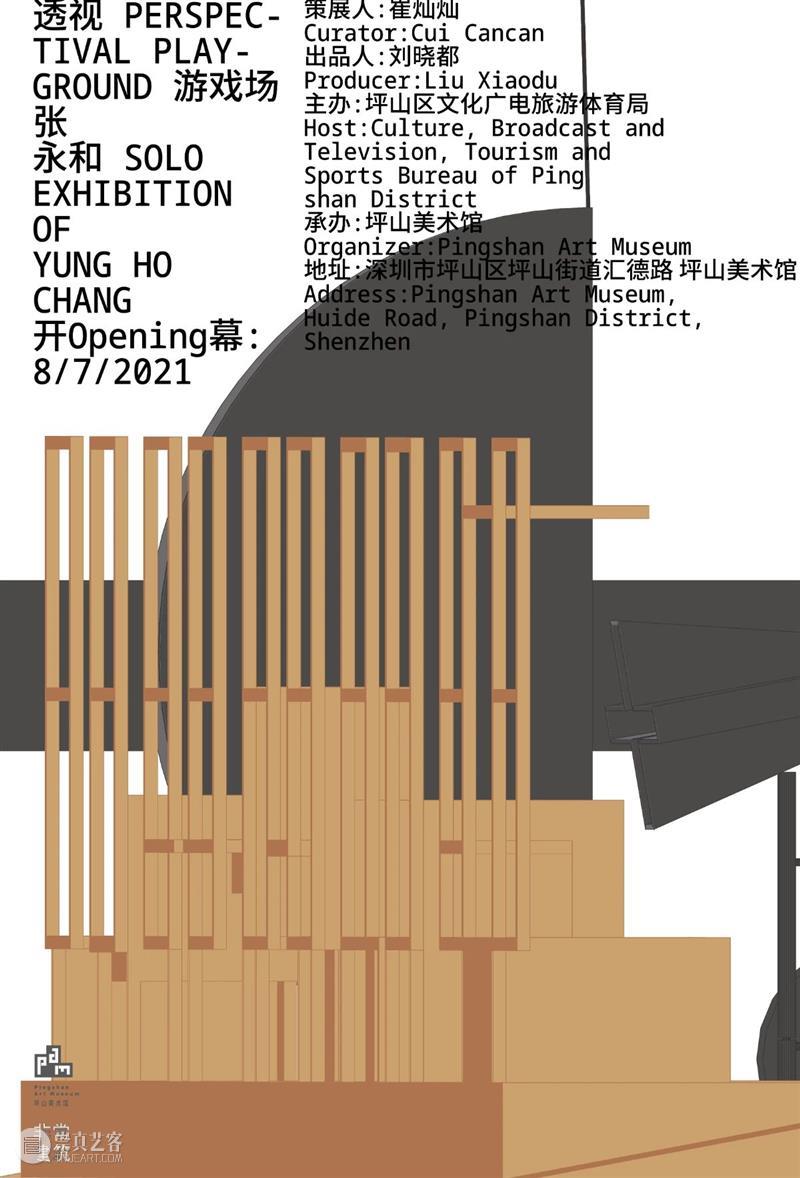

PAM:您为美术馆近期两个展览:张永和《透视游戏场》及九层塔⑦做展览视觉设计,谈谈两个展览在设计工作中有什么不同之处?

马仕睿:张老师的展览相对传统,如果要将它的要素囊括其中,一般来说,还是需要将方案和各方面反馈意见在沟通过程中调整修改,这个是在预期当中的。但是“九层塔”更自由自主,完全可以由设计师自己来决定最后的样子,这就是最大的不同。因为平面设计本身还要具备信息传递和输出,比如说张老师的海报,所以我在设计中考虑海报所用的颜色和画面状态时多少会倾向于让更多人的兴趣点集中到画面内容上:张老师的那些装置图形很漂亮,很有结构感,我就用字体排版的活跃感去营造游戏的氛围。尽可能让观众了解到更多展览和艺术品本身的特殊亮点,吸引人来关注、思考和参与。但是对于九层塔,则在一个更平衡的多方合作的平台上的创作,因此或许仅需要更关注自己的想法和表达。因为这个项目本身已经很有名了,在灿灿老师的精密策划下横跨三界,大家的关注度很高。所以我并不需要再去负担一个宣传的工作,在设计思路上有很大的不同。我就只需要针对这个展览,关注我的想法就可以了。

△“透视游戏场——张永和个展”海报 滑动查看下一张

PAM:谈谈在本次展览中与建筑师何健翔、艺术家谢南星合作的反馈和感受?

马仕睿:开幕对谈是彼此第一次见面沟通。之前大家确实在一个群里边,但是我们三个之间的工作非常独立,相对来说没有特别细致的沟通。我的海报提出来之后,包括何健翔的展厅方案,谢南星都是一种观望、认可的态度,没有提出意见。

这次与何健翔见面就感觉很奇妙,他说“7”对于他来说是重要的数字,对我来说也是。他的“没有预期”和“不宏大”的状态也与我不谋而合。谢南星对银色的墙始终还是会难以认可,这可能和他既往的这种展览经验很不同,觉得银色的墙面有问题。而何老师在解释银色墙面时,我也能够感同身受,因为我的海报也是银色的,但其实看不出来,因为我把银色里边加了很多稀释剂,它印出来之后就是一个平坦的灰色,对着光的时候会有反光,但你其实根本无法判断是印刷油墨的反光,还是纸张本身的反光。

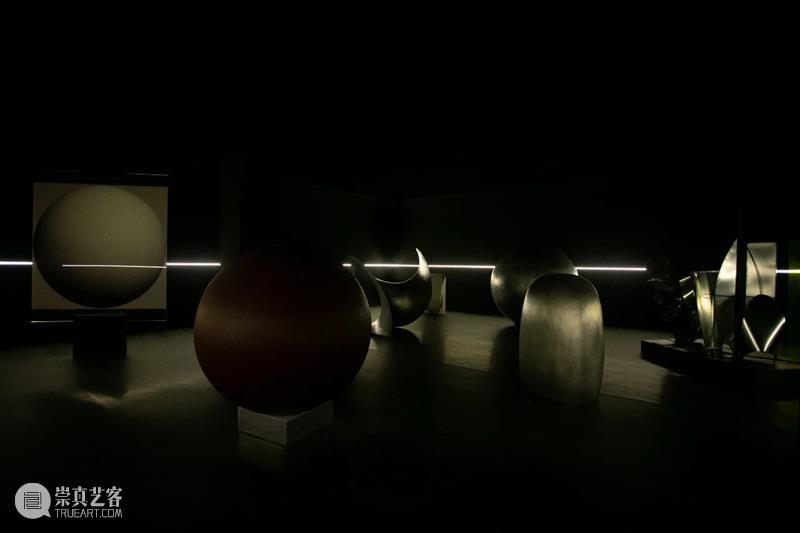

“九层塔:空间与视觉的魔术”⑦“面具与浮影”谢南星个展展览现场,空间呈现:何健翔,平面设计:马仕睿

“为什么不用一个灰色?为什么用银色?”谢南星也有同样的问题问何健翔,后者答道:“觉得有的时候差一点,需要点什么别的。”这状态几乎跟我当时在看海报背景颜色的时候的想法非常接近,我就是在一种不安当中。因为灰色是我在最开始的时候觉得最好的选择,但是我又总觉得心虚,一个仅有排版设计的海报差点什么,就是我在想填补心虚的时候,又怕改变设计的初衷,所以找了这么一个方式。

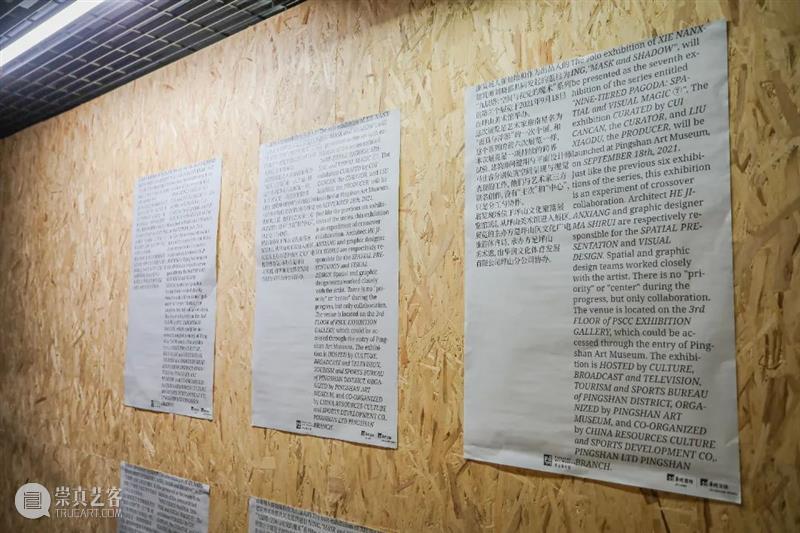

“九层塔:空间与视觉的魔术”⑦“面具与浮影”谢南星个展,海报墙,平面设计:马仕睿

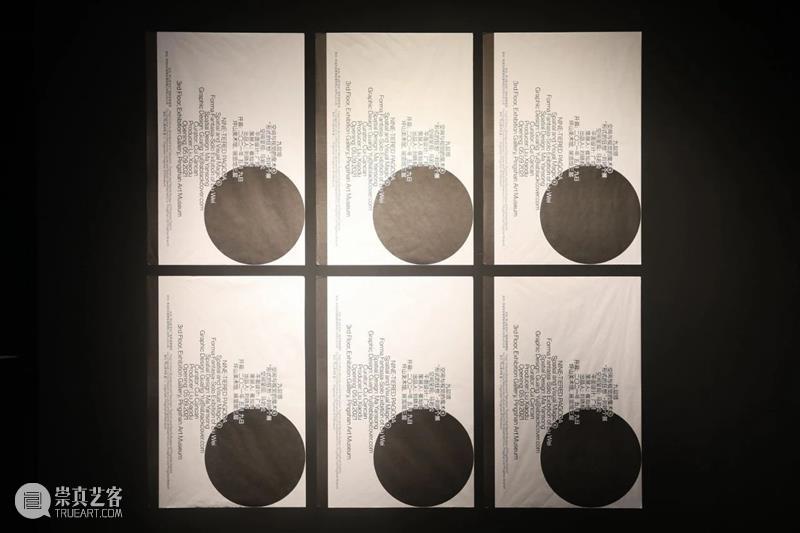

PAM:海报的字体排版在视觉“远”与“近”距之下,呈现出不同的画面张力,可以分享下字体排版的巧思吗?

马仕睿:在对谈中我纠正了策展人崔灿灿的一个用词,他说我的海报设计感觉没有排版。我说必须要纠正一下这次的海报设计只有排板,没有图形。对于我来说我所有的一切,其根源就在“排版”上。或许这与我书籍设计装帧的背景有关,也是这些年一直串联着我的设计的核心。与我最融为一体的就是平面排版。

数字“7”对我而言特别奇妙和重要:我的生日是“7”号;我们家门牌也是有“7”;我家的幸运数字是“7”的关键原因是我的身份证尾号“17”,我爸的身份证尾号也是“17”。但在这次海报画面上形成“7”的排版样式是没有经过事先设计,可以说是一种不刻意的结果。设计海报时是用自然排版的方式,回行是在不得不回、字间距离到了之后找到一个词的节点回行。

这张海报上最重要的是把我当时听灿灿老师讲述谢老师创作肖像画的过程产生巨大的启发保留下来:他打破肖像画的传统作画方法,会先与模特谈话,把听到的一些话及感受直接写在画布上,然后以此来提问、去记录和表达一个人。这个是本次设计所有的核心,我最后只复刻了这一个片段,别的都没有想。这次合作或许从结果和现场来看,就像谢南星本人所言,他是相对“吃亏”的。他是我们的出发点,我也要承认做海报的时候是考虑过用他的作品,但我最后的结果还是强调了自己,我把我的排版放在了所有工作中最重要的地位,这就是一个没办法泯灭的人性。你获得了这个机会,然后你抓住这个机会要让自己表达点什么。

PAM:这次印刷制作时,对于海报的灰度进行过几次实验性调整,最终有达到想要的效果吗?谈谈在印刷时实验不同效果的原因?

马仕睿:我非常满意这个结果,从始至终一直到现在。因为我本身还是从老派的时代过来的,在印刷过程中打样的那一块我非常熟,在不买潘通色卡的那个年代就是靠印刷师傅调色,而现在用印刷机调色就比较奢侈了。但我们也可以先在纸上打颜色去预估海报上的效果,何健翔老师所说的“银色空间”和我设计作品中实际上加了许多稀释剂的“银灰色”非常呼应。我之所以有这种选色的初衷,就是用一种印刷的比较矫情的“专色”去对抗我心理上的“不安”的方式。

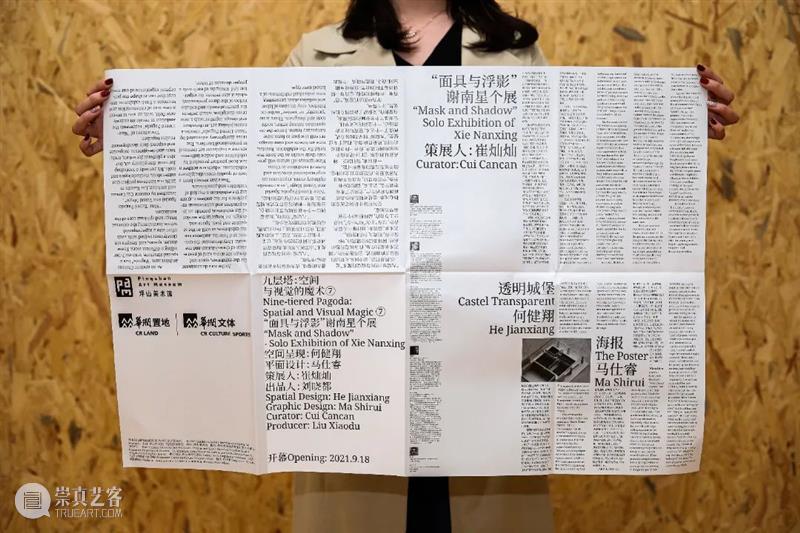

“九层塔:空间与视觉的魔术”⑦“面具与浮影”谢南星个展,展览折页,平面设计:马仕睿

“九层塔:空间与视觉的魔术”⑦“面具与浮影”谢南星个展,展览折页,平面设计:马仕睿

实验对于设计来说非常非常非常重要。我做不好设计的原因就是因为我实验的机会特别少,不像施德明(StefanSagmeister,国际著名平面设计师)他能够间隔去做各种各样的实验状态。我认为实验更像是一种你冷了要穿衣服,一种你的身体应该具备的能量让你知道应该需要实验。我觉得实验这个话题还挺有意思,它是渗透在很多方面的,物料肯定是一种,而且物料积累下来的经验特别好,这种实验是把不同的东西放在一起,你的观念、技术、平面的能力、物料材质、客户等等这些各种各样的因素全部摆在你面前,不断的组合排列,这就是一种巨大的实验感,这可能是我之前没有意识到,其实你从开始就进入了实验了,但那时候只把眼光看在材料上,所以才有之前的遗憾。当时出来讨生活就是做活儿(项目),尤其我之前做书,在出版行业做书的工业化的流程有一个专门的职位叫印制,这些东西所带来的就是在材料上的确定性、固定性,能做的实验最多可能就是单色黑和四色黑,这就是一个瓶颈了。你再要往上做结构及纸张,对于书商、出版业的这种探险,能够得到的支持非常少,不过现在好很多了,我会被动的把实验变成一种观念,把实验纳入到常规当中。

PAM:你认为平面设计在艺术展览中更适合担当一个怎样的角色?

马仕睿:我认为在本质上没有不同,甚至是一模一样的。为什么我们在一个展览或品牌中一定需要平面设计?是因为设计能够带来更好的体验及观感。比如说爱马仕的皮包,把所有外围的设计成分都去掉,只剩下纯粹的包,对比设计去赋予它空间、标识品牌性等巨大及复杂的信息在一起的时候,我觉得它是截然不同的两种状态。我们所有设计类型的工作都是让品牌或展览呈现更好,我觉得在这点上是没有区别的。假设去掉这次我的海报设计,谢老师的画依然是他的画,但当我们把展览信息、文字图片用设计呈现后,海报就是一个“适度的剧透”,让展览的话题性变得更强。从这个点来说,可能为展览制作平面设计和商业委托都是类似的,只是不同的机构和品牌有不同的规则。每个委托每个作品最终也都会得到不尽相同的反馈。其实我非常喜欢谢南星老师,我们说话不多,但是谢老师的语言简单直接、并且他的工作时刻都散发着思考和启发,至少对我是这样。

PAM:坪山因其地域性和特定城区发展阶段,可作为深圳“去中心化”与“多元化”发展的样本,你对坪山在未来可能激发的文化艺术形态,有怎样的想象或期待?

马仕睿:我原本不太理解“去中心化”的意思。后来听了解释还是不理解,遍地开花不是很好吗?我觉得坪山好像有一个自己独立的生态环境,就是这个文化聚落,我觉得就够了,很好,我们可以在这儿看书、听音乐、喝咖啡、看展览,还有剧院和电影院,我想不出来还需要什么了。物理上的距离在这个时代不该再被提出来了,我就期待这个小循环越来越精彩。

PAM:您在书籍装帧设计领域造诣颇深,请给大家分享一本您推荐的书?

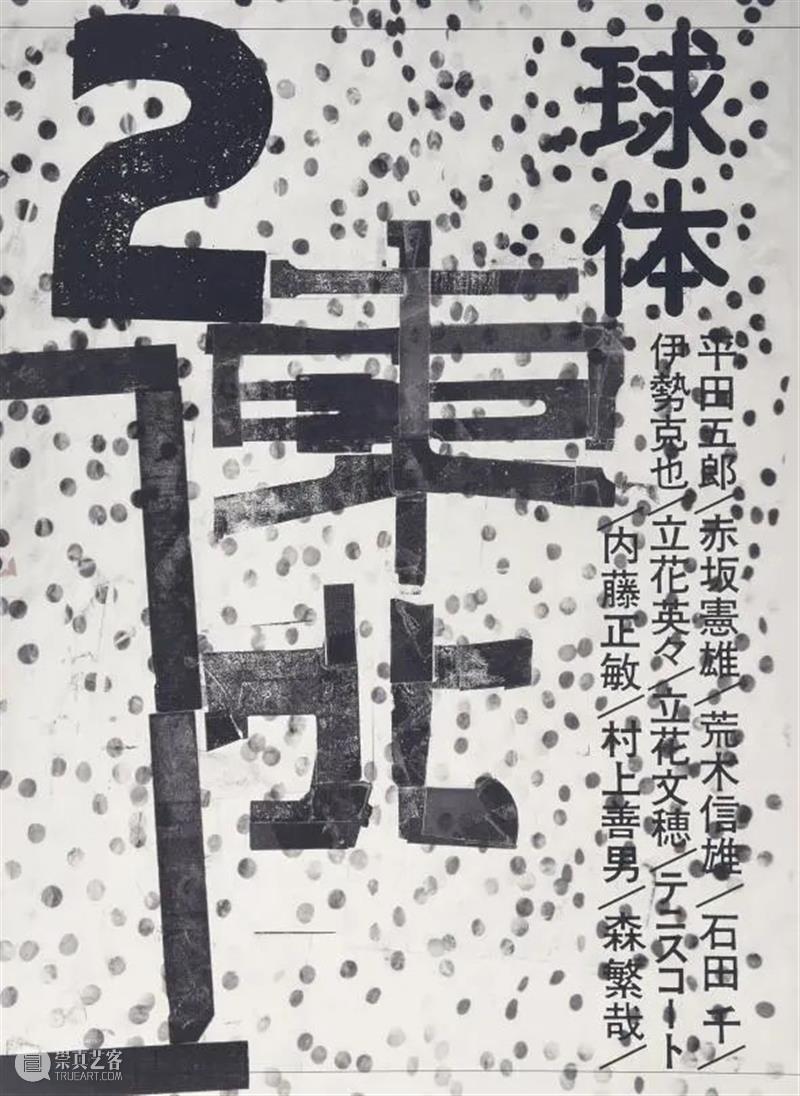

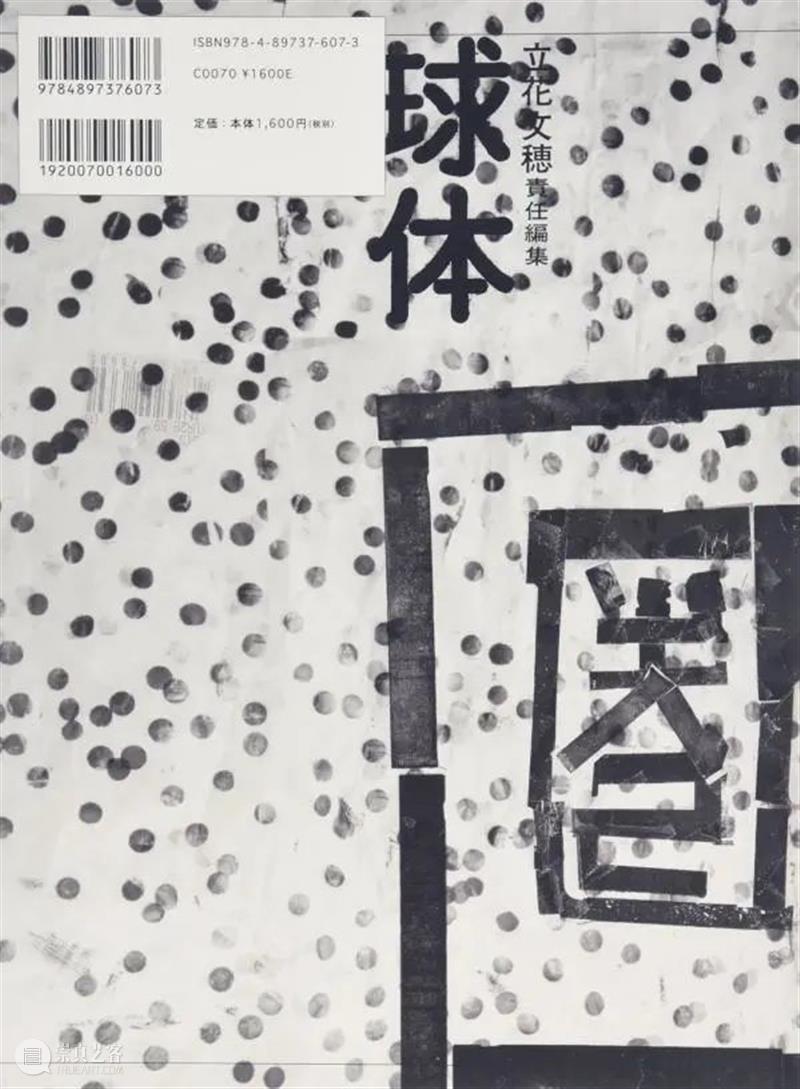

马仕睿:我非常喜欢日本设计师立花文穗的《球体》杂志,特别是第二期。

《球体》杂志第二期,立花文穗责任主编

采访 / 罗靖

访谈回顾

PAM访谈|广煜:平面的感知

PAM访谈|梁铨:做一个放松的人

PAM访谈|张永和:建筑就是建筑本身

PAM访谈|丁乙:十字新语

PAM访谈|韩家英:色彩符号

PAM访谈|马岩松:空虚的浪漫

PAM访谈|陈文骥:渐变与递进

PAM访谈|朱砂:这是我对个人创作的想象

PAM访谈|何见平:设计是一种见解

PAM访谈|梅数植:一场阅读的障碍赛

PAM访谈|李青:透过“窗”观看时光流转

PAM访谈|刘治治:蓝色折叠

PAM访谈|政纯办:我们在我中存在

统筹|唐煜婷

编排|李超群

采访|罗靖

审校|李耀

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享