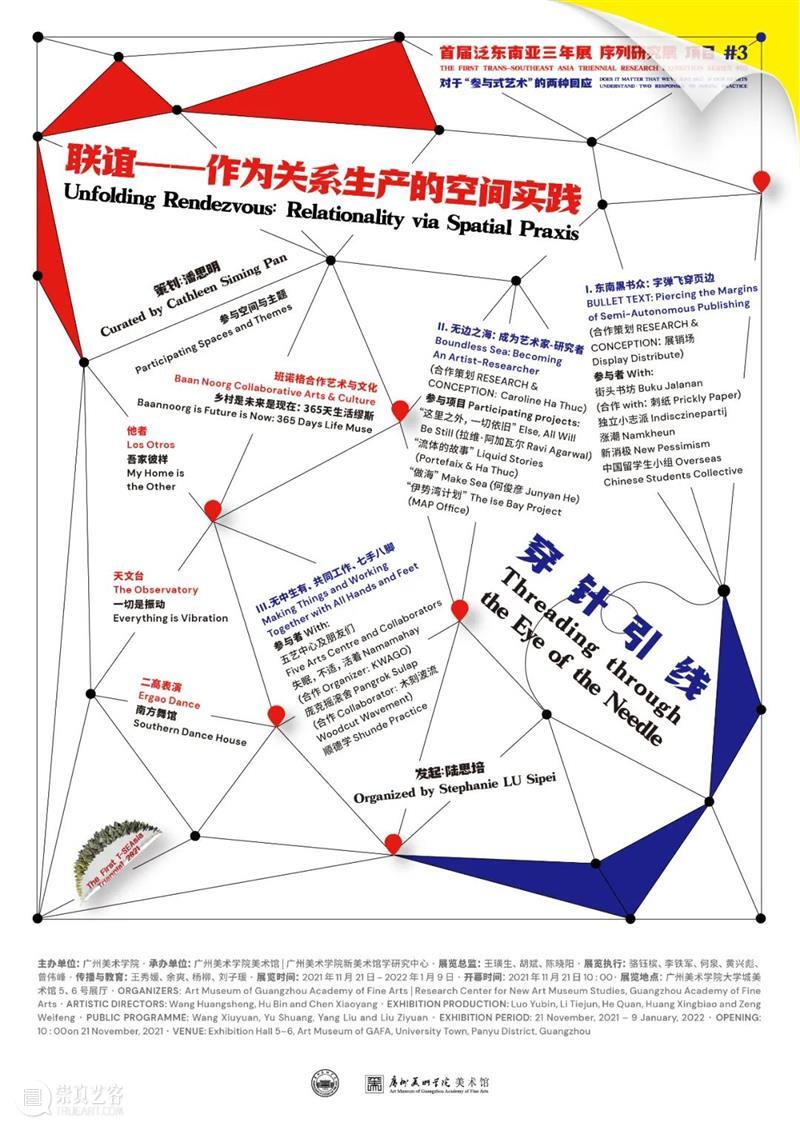

The first Trans-Southeast Asia Triennial research exhibition series PROJECT #3 :Does it matter that we’ve just met, if our hearts understand: Two responses to social practice

文字&翻译协力:邱爽、陈燕馨、许观奇、黄晓行、覃煜祺、谢赢盈、欧阳洋逸、李承、金巧儿、胡墅葳、吴佳琳、犀子、郑萃茵、jiahui、Raaaadiah、邓富权(Tang Fukuen)、冯俊华、张涵露、万青、胡我而、滋陰翻譯員W、滋陰翻譯員A、璐姑、吴鍄颖、ourwork.is

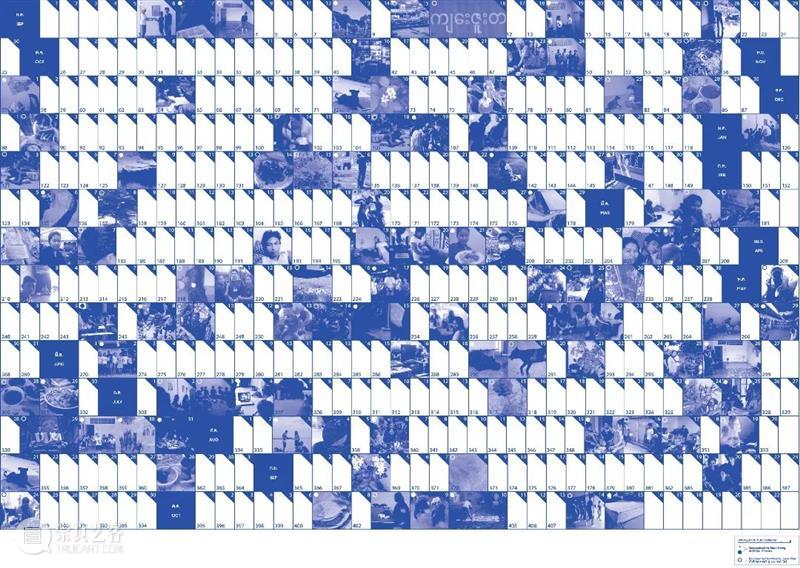

参与艺术家及组织(不限于):班诺格合作艺术与文化(Baan Noorg Collaborative Arts & Culture),Jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai朋琵莱·明玛莱&纪拉德·明玛莱),拉昌·克隆克利昂(Rachan Klomklieng),周苏&觉默(Chaw Su and Kyaw Moe),马·爱(Ma Ei),苏拉蓬·勒特旺帕顿(Suraporn Lertwongpaitoon),瓦尔沙·奈尔(Varsha Nair),周盈贞(Okui Lala), 他者Los Otros,施林·赛诺(Shireen Seno),约翰·托雷斯John Torres, 梅尔乔·巴卡尼三世(Melchor Bacani III) ,拉亚·马丁 (Raya Martin), 叔叔阿姨们(Tito & Tita),乔恩·拉扎姆(Jon Lazam),李章旭(Jangwook Lee),天文台(The Observatory), 杨修华(Yeo Siew Hua), 灰野敬二(Haino Keiji), 新加坡国立大学吉他乐团&新加坡国立大学英才(NUS Guitar Ensemble & NUS Talents), 自由演奏音乐节(Playfreely Festival),李延龙Eric Lee, 孟加拉之声-日间修行所Banglar Kantha-Dibashram, 丹乃(Than Naing), 比拉尔·侯赛因(Billal Hossain), 伊桑乐队(Isan Band), 马来·高什(Malay Ghosh), 无稽佳绩(Ujikaji),布莱咔叽特辑x 努桑之声(BlackKajiXtra x Nusasonic),二高表演(何其沃、张典凌、刘卿羽),张璐

策划描述:回应一

(文:潘思明)

真诚(véracité)是解放实验的核心。

——雅克·朗西埃《无知的教师》“南洋”是明清以来中国对东南亚的称谓,近代以来广东、福建为主的“下南洋”潮流也成为我们对这个地区最亲近的记忆,触发一种想象的、友谊的、家庭历史的、政治团结的地图。二战后,东南亚成为世界对中南半岛和马来群岛亚洲部分的正式称谓,而在近年的去殖民化讨论中,努桑塔拉(Nusantara)这个源于13世纪的爪哇语概念被重新提起,用于这个地区的自我命名。更新的称谓而产生的一系列叙述、主体的认识也迫使我们重新思考区域间的关系以及从我们出发的姿态。

参与意味着主动建立关联,而关系的确立不以单方面的出发为依据。联谊提示一种真诚的参与,鼓励参与双方平等交往。空间容纳物体,也可以营造经验,为持续的关系构建和有效的参与提供可能。“联谊”尝试从“参与”这个动作的多种践行方式探讨参与式艺术实践:作为华南地区的实践者试图了解已经高度关联的东南亚网络,作为艺术家研究及回应社会议题的工作方法,因为没有空间而另辟蹊径的探索,以及作为替代性空间面对不同社群建立公共性的经验。

这些复合的“参与”在长时间的共处、在场、聚集、共享和讨论中,逐渐从“集合”成为“发生”,构建社会想象与联结,拓展具有创造力的社群,在并不完善的艺术生态中开辟空间和平台,丰富艺术基建的多样性。作为空间运营者、活动策划者的艺术家,在构建自我实践话语的同时,也能够遭遇不同于艺术系统内部但同样面向其作品的日常对话。艺术家的个人创作以及其所在社群都在持续的发生中积累成长并相互反馈。

“联谊——作为关系生产的空间实践”邀请四组由艺术家发起的替代性空间/组合参与,试图呈现艺术创作与其平台组建中相互充实的状态。他们分别在泰国叻丕府,马尼拉奎松市,新加坡和广州以各自擅长的媒介进行长时间的在地实践,并在具体的社会语境和经验中践行“参与”这个动作,从“意识”,“介入”,“参与”到“参与式”。这些空间实践的经验散落在展览场域成为一个个开放程度不一但性格鲜明的房间,为艺术创作中无法共时的观众转译实践过程,并邀请到场的观众参与本次在展览中的集合。

策划描述:回应二

(文:陆思培)

有些时候,我们会尝试把给定的地域范围作为理解某个项目的起点——无论是东南亚、大陆或“在地”的某个具体地方。在我的经验里,这样的方式偶尔有帮助,更多时则容易强加意义、制造盲点或者凸显自己的无知。记得一次开会,我脱口而出“有口音的演讲翻译起来是要有额外成本的”,这多少暴露了我的某种潜意识——英式英语、美式英语似乎是理所当然的中心,其他地方的英语讲法,都是有“口音”的,翻译起来其成本是“额外”的。一个地方的语言有时是“多样性”中的元素,有时则成了预算表上的一组数字。

过去两年,我们与世界连接的方式被局限于网络。交流过程中,信号有时很差、语言不通,往往会导致共识、想象或误解被放大。失联也成为常态。从最基本的理解看,“穿针引线”是对松动定义的渴望,以及希望通过实践回答“能够一起做些什么”。

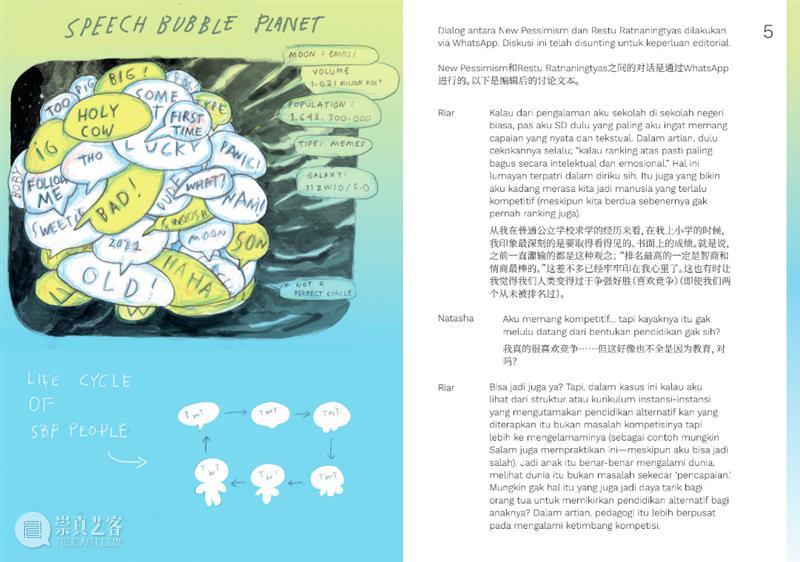

回到学校。想象阅读、书写、教育的可能,是这个场域加于我的“起始”经验。“展销场”(Display Distribute)的研究、出版、“慢递”、交流平台搭建等种种实践让我相信,关于“展览可以何为”我们有相似的理解——展览作为行动和交流,因此邀请他们从作为概念的“东南亚”出发策划自出版单元。“东南黑书众:字弹飞穿页边”板块中呈现的作品是五个小组过去几个月跨越地域与边界的交流成果,大部分为本次展览而特别创作,与本地的实践、展览中的其他项目亦有呼应,这些创作给观众同时带来舒适和不适的能量。除此,“东南黑书众”也为大家提供童叟无欺的阅读室——我们希望展览结束后,这一区域仍可以在美术馆内外生长,随人的流动来串联起不同的空间,创造别样的交往。

“无边之海:成为艺术家-研究者”板块邀请美术馆及新美术馆学研究中心研究员Caroline Ha Thuc合作策划,Caroline以研究型艺术为框架观察艺术家的实践。在这里,地域(海洋)是模糊的、流动的,疆域不完全由人来定义。我们关注实践者行动中的认知,“参与”的不同维度,试图促进他们的相互认识,彼此更好地理解自身的所在。

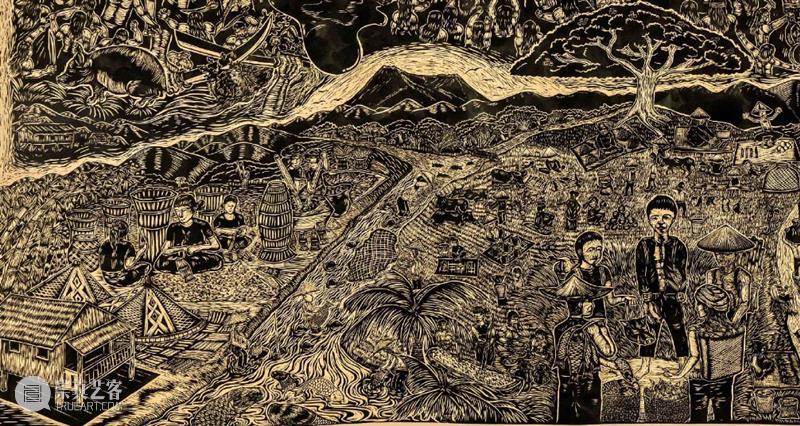

“无中生有、共同工作、七手八脚”板块以不同的方式与五个集体进行协作,以回应不同面貌的“连结”。“庞克摇滚舍”(Pangrok Sulap)的成员生活在马来西亚沙巴州的京那巴鲁山地区,他们和村民一同用木刻“写”村子的故事,村民对地方故事的理解、本地传说、音乐、手工、舞蹈直接构成他们的创作内核。成员自身也作为木工、老师、志愿者等不同角色活跃在村子中。少数会说英语的几位成员似乎成为了团体的代言人,当他们去村子里没有信号的地方工作时,我们就失联了。地域于“庞克摇滚舍”是实践也是生活,展览以此角度分享他们的工作,并邀请同样以合作创作为实践核心的“木刻波流”协助研究与展示。猫头鹰(KWAGO)独立研究和出版实验室定期举办“糟糕的信号”(Bad Connection)线上艺术家交流聚会,并推出特殊时期的应对指南和工具包,为彼此提供支持,也为跨地域、跨圈层提供了想象。这次展览中,他们与菲律宾20余位(组)艺术家、出版社、科技普及组织等不同实践者合作,以树莓派为媒介,搭建了移动档案系统,邀请观众现场连入、探索、回应。“五艺中心与朋友们”(Five Arts Centre and Collaborators)与“顺德学”则从最触动自身的问题出发,分别以纪录剧场及访谈为方法,深入历史与当下。个人与开放的集体互相补给,同时并不分明“内”与“外”的界限、欢迎不同的合作者,这是一种必然需要不停开会、不断调试的方法,在混乱和兴奋中持续摸索……

策展不是我的职业,在我看来,这段时间是和朋友们的一种相处方式。其中也有许多不确定性,争吵也是常有的,这过程中彼此不断确认、移动自身的位置,寻找真正想表达的并彼此倾听,穿针引线。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享