故宫武英殿浴德堂浴室建筑的始建年代和用途一直是学术界争议的焦点,但是相关的讨论多止于该建筑本身及其后部的烧水房、输水管等,而没能关注到在浴德堂浴室正下方的大型铸铁地面导热层,以及导热层下火灶及火炕道。本文立足于该建筑的建材、结构及其独特风格,根据浴室内壁使用的白瓷砖,浴室内部构件显示的从内部关插门闩的装置,烧水的灶、锅和输送热水导管,以及大型铸铁导热层和其下的火炕道,肯定该建筑的始建时代为元代,原始功用为浴室。作者同时对比了古代罗马浴室建筑,以及新疆发现的高昌回鹘王国时期的罗马风格的浴室资料,论证其建筑技术及所代表的浴室文化是在元代由高昌回鹘东传内地的,在明清江南一带浴室及城市文化中产生了深远影响。

故宫浴德堂浴室建筑文化源头考察

——海外考古调查札记(六)

王光尧

浴德堂是故宫西华门内武英殿建筑群西北角的一组建筑,主体位于武英殿西侧,该组建筑由黄琉璃瓦正殿、抱厦等组成,和故宫内的众多建筑相比鲜有独特之处,与众不同的是其中被称为浴德堂浴室的穹隆顶、内壁通砌白瓷砖的伊斯兰风格建筑。自武英殿作为古物陈列所展室对公众开放以来,浴德堂浴室的始建时代和原始用途便成为社会及学术界热议的焦点。本文在肯定其原始用途为浴室[1]这一主流观点的基础上,从其文化原型、建筑技术入手,考察其文化、技术源头及传入内地的时间和线路,并就其在内地的影响略加窥探。

一 浴德堂穹隆顶白瓷砖浴室

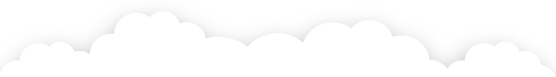

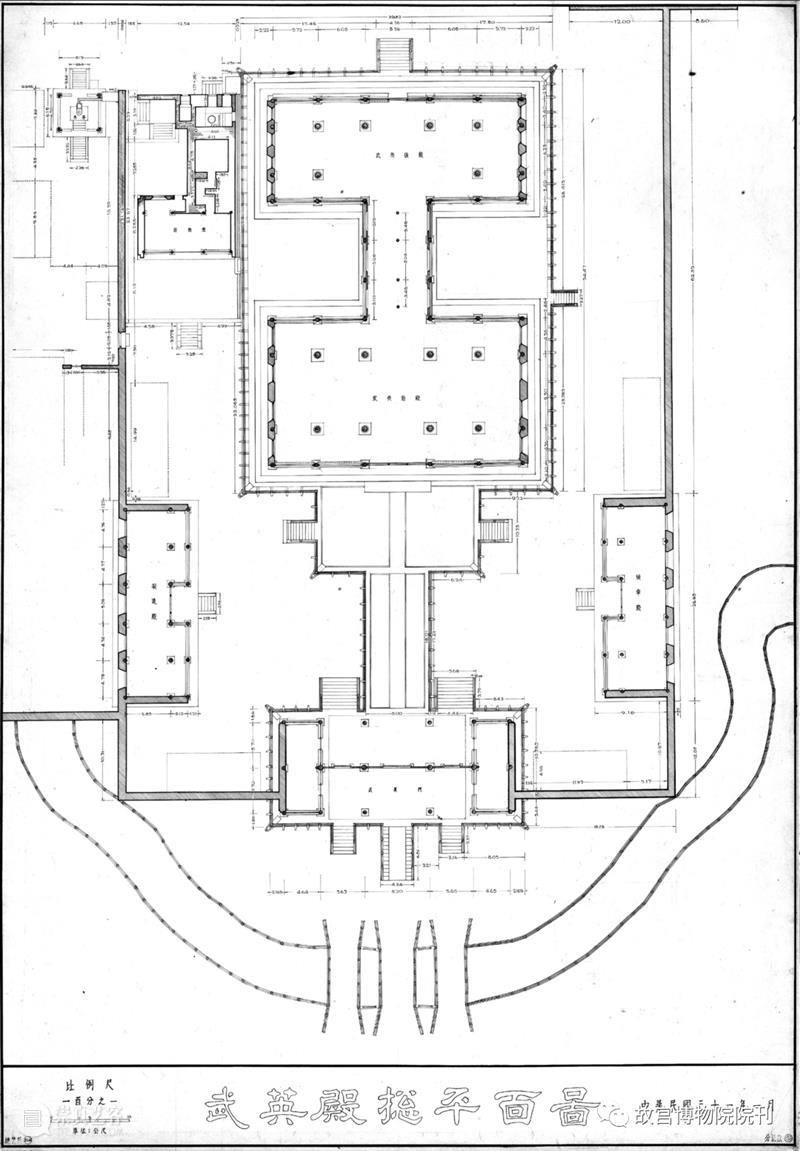

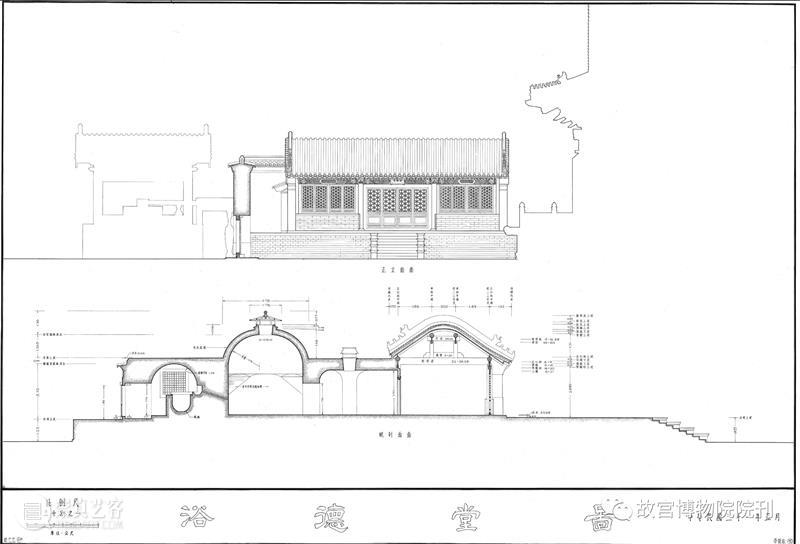

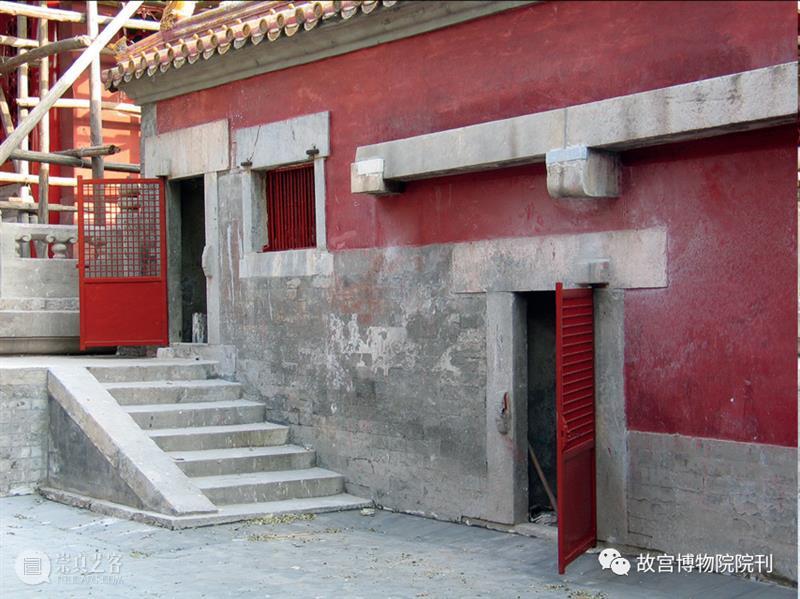

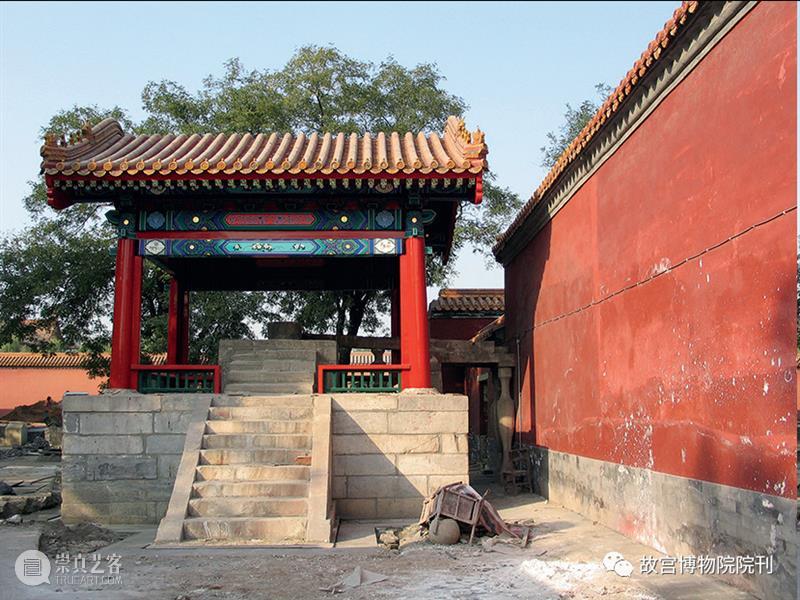

浴德堂建筑群的增改、命名完成于乾隆时期,该组建筑由前殿、抱厦、浴室、锅炉房和地下火膛、炕道五大部分以及一些建筑连接体组成〔图一〕,从建筑剖面图看,根据高差可分为三层〔图二〕:第一层是前殿地平以上的前殿、抱厦、浴室以及浴室瓷质地面和瓷砖地面下的铸铁大板〔图三〕;第二层是半地穴式的烧水房,有灶台、石漏槽、大铜锅、铁质炉箅等〔图四〕;第三层是完全位于地面以下的火膛、炕道和火膛、炕道内的铁质炉箅〔图五〕,火炕道内还可以看到浴室下的铸铁大板。以往论者鲜能细察整个浴德堂建筑,故宫博物院留存的建筑图纸也仅及前殿、抱厦、浴室、锅炉房四部分,从而导致一些论者对地下火膛、炕道门道〔图六〕的认识不够深入。

〔图一〕 武英殿及浴德堂浴室建筑平面图

〔图二〕 浴德堂浴室建筑平、 剖面图

〔图三:1〕 浴德堂浴室的穹窿顶及底部可见的铸铁地面

〔图三:2〕 浴德堂浴室墙外可见的铸铁地面特写

〔图四:1〕 浴德堂浴室烧水房的灶台

〔图四:2〕 浴德堂浴室烧水房大铜锅

〔图四:3〕 浴德堂浴室烧水房大铜锅和向室内引水的石槽

〔图四:4〕 浴德堂浴室烧水房大铜锅外底及灶室

〔图五:1〕 浴德堂浴室火炕灶门

〔图五:2〕 浴德堂浴室火炕局部

〔图五:3〕 浴德堂浴室火炕炕道

〔图六〕 浴德堂浴室烧水房门、 地下火炕门及渡渠

浴德堂浴室为伊斯兰风格建筑是学界的共识,但关于浴德堂浴室建筑的用途,历来众说纷纭,其中以乾隆皇帝为香妃所建浴室之说最具遐想[2],主流意见则是单士元先生考证出的浴室之说[3],然而也有研究者认为该建筑在明代是皇帝斋祓之处,在清代是武英殿修书处薰蒸纸的地方,靠后面的烧水房“烧水蒸气入室”[4];也有学者从宫廷文化入手,在各种旧有说法外衍生出该建筑为明代皇帝浴尸处等其他三种观点[5]。笔者认为,研究此建筑的用途需分别研究其原始用途和建筑被改造后的用途,而其原始用途,又关联到此建筑的始建年代。

浴德堂浴室的建材中最为独特的是整个浴室内壁使用的白瓷砖,元大都宫殿使用白瓷瓦也见于文献记载[6],但这种白瓷瓦的面貌特征如何尚不可知,浴德堂浴室所用瓷砖属高温白釉,胎质相对较粗,可能是景德镇湖田窑场的元代产品,和习知的白琉璃建材有质的不同[7]。对比元代各地发现的瓷质建材可知,浴德堂浴室所用的白瓷砖与元代赵王城遗址出土的高温钙釉、胎质较粗的白瓷瓦相似[8],而异于景德镇御窑遗址出土的洪武时期烧造的瓷质鸱吻、各色板瓦和永乐时期烧造的甜白釉瓷砖[9],极有可能是不同时代的生产技术差异所致。又永乐十八年北京宫殿落成,十九年新正,永乐皇帝在奉天殿接受文武百官和外国使臣朝贺,有人记载大殿地面用瓷砖砌成、洁白如大理石[10],说明永乐时期景德镇御窑烧造的白瓷砖用于紫禁城宫殿建筑。浴德堂浴室所用瓷砖不同于永乐甜白釉瓷砖,这是判定该浴室建成于元代而不是永乐时期的最有力证据。

浴德堂浴室所在地约为元代留守司衙署区域,处在元代皇宫之外[11],而元大都皇宫内也有浴室[12],说明元大都城内的浴室绝非一处。

浴德堂浴室建筑最下层的火膛、火炕道用于给建筑下的铸铁地面加温,功能明了。建筑外有井,汲水后通过渡渠引水入烧水室内,在烧水房内的灶和大铜锅加热,热水通过锅南边连接浴室北墙的石漏槽并经过铜导管输入浴室内〔图七〕。可惜室内部分的铜导管已齐墙被切割掉,不知当年的原状。不过从浴室内南墙门口东边的门闩铜伏兔和门口西边靠上安装门轴的铜伏兔〔图八〕来看,设计该浴室时考虑到了使用人群在室内活动时的私密性。这种分前后两室,有烧水房和导管、井与渡渠的建筑〔图九〕和明代晚期苏州流行的浴室建筑在格局、建筑技术上略同[13],这一方面说明二者功用相同,即浴德堂浴室的原始功用应为浴室,另一方面也说明二者之间有传承关系。但浴德堂浴室室内东北有一个较大的钱形地漏,说明当年极有可能是使用大盆盛接铜管引入的热水。

〔图七〕 浴德堂浴室的铜导管残部和地面东北角的水漏

〔图八〕 浴德堂浴室门口的铜构件

〔图九:1〕 浴德堂浴室的井亭

〔图九:2〕 浴德堂浴室的井及渡渠

〔图九:3〕 浴德堂浴室渡渠进入烧水房室内的情况

浴德堂浴室本体建筑的伊斯兰风格,说明其建筑技术、文化因素都绝非中国本土所产生,对此林梅村先生已进行了论述[14],但其通过何种线路,又是在何时传至大都这两个关键问题,还有待进一步考证。

二 浴德堂浴室文化的原型与东传线路

伊斯兰风格的浴德堂浴室和土耳其浴室相类,故宫博物院曾邀请土耳其驻华使馆的人员前来考察,这一观点得到肯定与认同。而所谓土耳其浴室是奥斯曼帝国攻灭拜占庭帝国、占领君士坦丁堡后,继承的东罗马文化的内容之一,拜占庭即罗马帝国分裂的东部帝国,号东罗马,首都君士坦丁堡被称为新罗马,东罗马的浴室是对罗马文化的延续。罗马浴室和土耳其浴室,是这种风格的浴室在不同历史时期因文化主导因素的差异而有的不同称法。

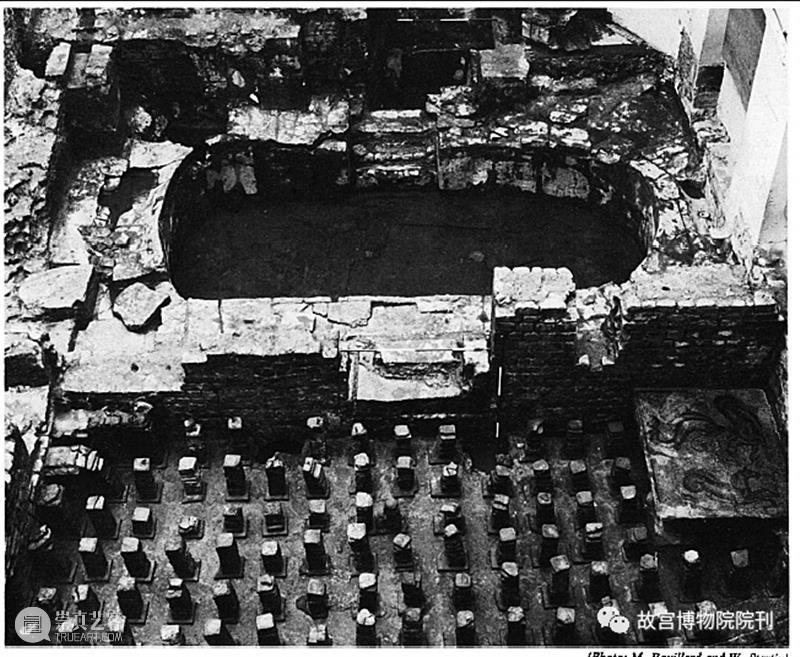

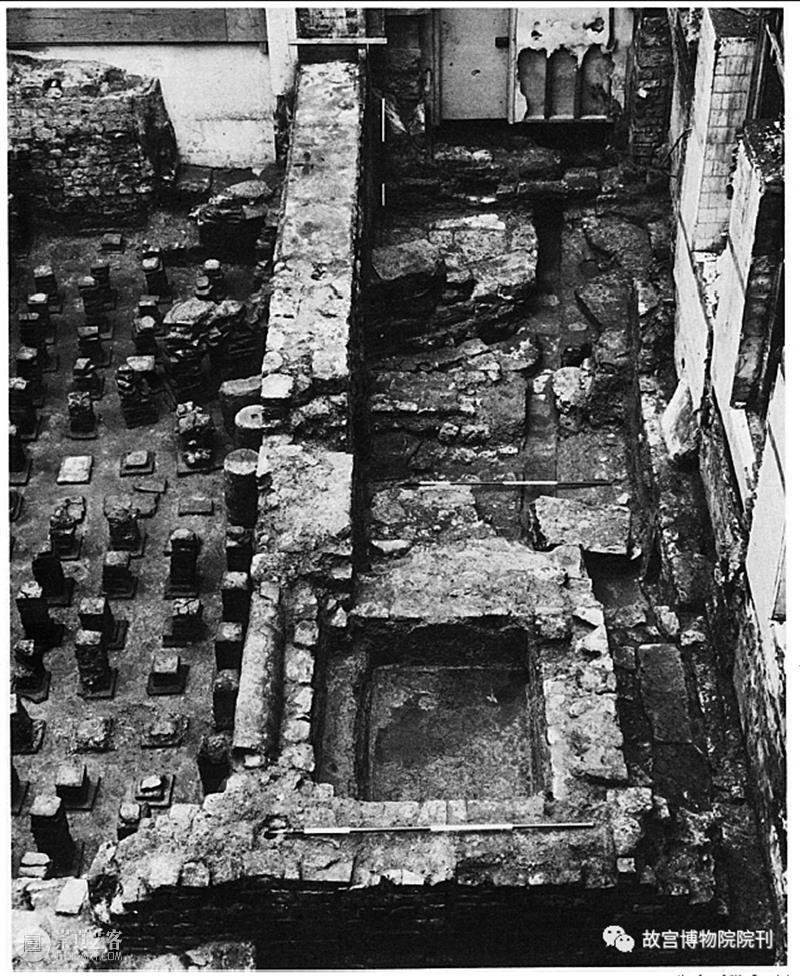

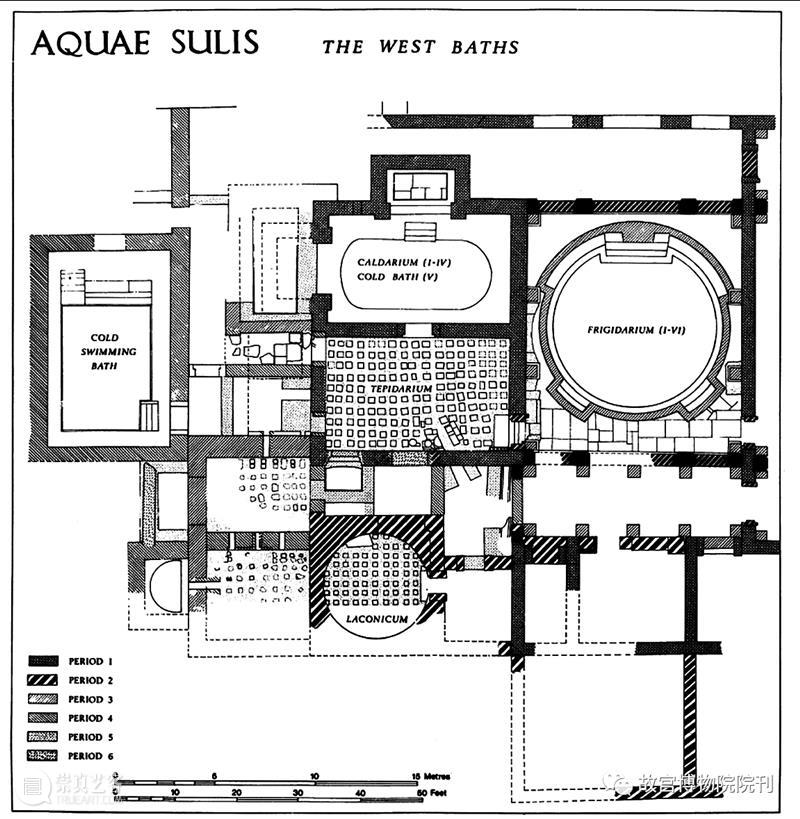

从罗马帝国核心地区意大利,到英格兰,再到北非,罗马浴室在原罗马帝国统治区域内多有发现,从意大利庞培罗马浴池遗址[15]〔图十〕、法国阿尔勒罗马浴池遗址〔图十一,图十二〕、英国巴斯小镇罗马浴池遗址[16]〔图十三至图十五〕看,罗马浴室由冷水浴池、热水浴池、温水浴池组成,引泉水入池为其特色之一[17]。罗马浴室一般采用木炭为加热燃料,分析结果显示,英国威尔特郡的罗马浴场遗址可能使用橡树木或者柳木为燃料[18]。笔者参观英国巴斯小镇罗马浴室遗迹时发现,水池和加热通道分为上下两层,其热水、温水浴池上层为水池,水池的下面一层是加热火炕道,水池底部的砖块火炕层砌有成排砖柱,以达到牢固支撑的作用,这与浴德堂浴室通过地下火炕加热的方式相似。罗马浴室和浴德堂浴室地域相距万里、时代相隔千年,它们之间是否存在传承关系?可能有的传播线路与关联点在何处?成为解决问题的关键。

〔图十〕 庞培罗马浴室遗址

〔图十一〕 阿尔勒罗马浴池遗址

〔图十二〕 阿尔勒罗马浴池遗址底部和加热火炕层

〔图十三〕 巴斯小镇罗马浴池遗址西侧热水浴池与温水浴池

〔图十四〕 巴斯小镇罗马浴池遗址西侧温水浴池与干蒸室之间的走廊

〔图十五〕 巴斯小镇罗马浴池遗址西侧平面图简图

2017年考古工作者在新疆维吾尔自治区博乐市达勒特古城遗址发现了罗马风格的浴室建筑遗存〔图十六,图十七〕,有可能是西辽时期的建筑。2020年在奇台县“唐朝墩”古城遗址又发现了高昌回鹘时期的罗马风格的浴室建筑遗存[19],发掘人员对该浴池与罗马浴池之间的文化和技术关系已有论述[20]。这一遗址的发现,使得浴德堂浴室建筑文化与技术来源问题有了清晰的答案。

〔图十六〕 达勒特古城遗址发现的罗马风格浴室遗址

〔图十七〕 达勒特古城遗址发现的罗马风格浴室遗址加热火炕层建筑

两处古城遗址发现的罗马风格的浴室遗迹,说明在高昌回鹘时期这种浴室已在当地使用、流行。高昌回鹘地处东西方交通要冲,从现存的该时期壁画题记有回鹘文、汉文、梵文、波斯文对解看,其文化包容性较强,波斯文字见于题记说明有波斯人或使用波斯文的人群在当地活动,此时又值部分回鹘部落伊斯兰化之时,所以高昌回鹘也不可避免地受到来自西亚、中亚的伊斯兰文化影响,在高昌回鹘故地发现的罗马风格浴室遗迹或为西亚、中亚文化东进高昌回鹘的内容之一。

高昌回鹘是蒙古西征时最早举国投附蒙古的国族之一,所以得到执政者的信任,进而使得色目人在元代社会的地位较高。回鹘人在色目人构成中占有主要地位,由色目人带到元朝内地的不仅有各种来自中亚、西亚的回回药材、食品、手工产品[21],还有著名的回回火炮[22],以及葡萄酒生产技术[23]等,对元代文化影响很大。在这种背景下,在高昌回鹘使用、流行的罗马风格浴室被他们带进大都和内地应该说是自然之举。而从汉代到宋元,中国文献对波斯、大秦使用琉璃修建筑宫殿[24],以及罗马渡渠、水殿乘凉[25]、大食玻璃器等技术一直持赞许态度[26],蒙古兵攻占花剌子模及后来西征得胜后大量选调中、西亚技术人员入华并编为客匠,更成为中、西亚各种文化技术因素得以在中国内地实施的保证。

南宋时代已大量来华的波斯人是否已把这种浴室文化及技术从海上传入中国,目前暂无文献或考古材料证明,有待将来进一步发现[27]。

三 浴德堂浴室文化在中国内地的影响

明代晚期江南文士记载的浴室为“前后二室,以墙隔之,前砌铁锅,后燃薪以俟。更须密室,不为风寒所侵。近墙凿井,具辘轳,为窍引水以入。后为沟,引水以出。澡具巾帨,咸具其中”[28],引井水入室,分为二室,后室有灶燃薪、前室锅内有热水,和浴德堂从烧水房烧好热水引入浴室的建筑布局略有不同。浴室部分则有相似之处,浴德堂浴室从内向外关插门闩的方式说明使用人在该建筑内活动,如此便必须有澡具、巾帨一应之物,这又和明代晚期江南文士界定的浴室陈设相同。这种浴室被列为“长物”,知其非传统生活必需品之一。此乃浴德堂风格的浴室进入文人生活的一面。江南建筑模仿北方技术并非孤例,《长物志》载当地之丈室即仿北方暖室之制[29],其浴室风格与技术习自北方都城不是没有可能,但也不排除另外的传播线路存在。

比文氏生活时代略早,杭州、苏州等地已有锅、池分离的公共浴室,“甃大石为池,穹幕以砖。后为巨釜,令与池通”,也是“辘轳引水,穴壁而贮焉”,而且是通过加热大锅得到热水[30],这和浴德堂浴室用砖砌成穹隆顶,以及从井中引水,在锅炉房内用大锅加热,再用导管将热水引入浴室的方式完全相同。可推知《七修类稿·义理类》所说的明代晚期稍早在杭州、苏州出现的引井水入室,锅、池分离,通过给大锅加热得到热水的浴室建筑“混堂”,应该和浴德堂浴室代表的元代大都浴室在建筑技术和文化源头方面存在一定的联系。当然,考虑到元代色目人的社会地位及其在全国广泛的居住范围,不排除是元代居住在江南各都市的色目人直接把高昌回鹘所见的罗马风格浴室引进到内地各处,这种浴室随之作为公共浴室进入社会视野。

《七修类稿》所记晚明杭州、苏州的公共浴室由二室构成,穹幕以砖,引井水入室内,锅池分离,导热水自锅入池等,在建筑技术和布局上表现出与中国传统文化的巨大差异,而与元代浴德堂浴室之制相同,只是其地下是否有加热的炕道和火膛已不可考。《长物志》所记的浴室已经改变或简化为锅、池合一,居于一室,后室设有为锅加热的灶门,清代《扬州画舫录》所记浴室[31]应该沿用此法。从浴德堂浴室到苏杭二州的混堂,再到《长物志》记载的浴室,以及《扬州画舫录》所记浴室,一个从完全引进、学习,到改进、消化的路线极为明确,浴室最终发展成为中国城市文化的内容之一。

四 结语

通过考察达勒特古城遗址的浴室、唐朝墩故城高昌回鹘浴室和元大都浴德堂浴室,可以发现罗马风格浴室在传入中国之初保留了原有的锅、池分离,采用地下火炕加热的方式,是对外来文化的直接引进,对比可知浴德堂浴室及建筑技术应是元代色目人带入内地的文化内容之一。除在大都皇宫内外使用外,这种浴室在喀喇和林也有建造。浴室建筑技术和文化虽为细微末节,但其反映的却是元代民族融合和新文化因素引入内地的史实。《七修类稿》的记载显示,明代晚期稍早苏州、杭州的浴室格局基本承自浴德堂浴室,二者之间或许存在文化传播关系,但也不排除由元代色目人直接将这一技术传至江南的可能。和浴德堂浴室建筑不同,明代晚期苏州的浴室已没有地下火炕的加热装置。时代稍晚《长物志》所载的浴室又改进为前室内锅、池合一的形式,此制为清代继承并成为城市文化生活必需的内容,这一过程表现出的是中华文明对外来文明的包容、吸纳和改进后融入自我的特性。

明代永乐皇帝诏建北京,制度承自南京宫殿,武英殿位于大内西南西华门内,为斋戒之所[32]。在北京,规划者把元代的浴室建筑加以保留并使之与武英殿整体建筑协调,既是对前代旧物的利用,也是把元代原本为日常生活所用的浴室转变为根据礼仪所需加以改造的内容。至清,又据《礼记》“浴德澡身”命名为浴德堂,同样是后来之当国者对中国传统文化礼仪典守、继承的表现。

附记:达勒特古城遗址发现的罗马风格浴室遗址照片由李军、党志豪提供,特此致谢!

[作者单位:故宫博物院器物部]

(责任编辑:盛 洁)

[1]单士元:《武英殿浴德堂考》页258,载《故宫札记》,紫禁城出版社,1990年。

[2]此说虽荒诞不经,但是也说明当年演绎此说者认识到浴德堂浴室的伊斯兰风格。

[3]笔者也赞同该观点,见王光尧:《明代宫廷陶瓷史》页69,紫禁城出版社,2010年。

[4]万依主编:《故宫辞典(增订本)》页20,故宫出版社,2016年。

[5]王子林:《浴德堂浴室之谜》,载《紫禁城的原状与原创》页441-463,紫禁城出版社,2007年。

[6]《钦定日下旧闻考》卷三一“宫室·元二”“兴圣殿”条:“其柱廊、寝殿亦各设御榻,裀褥咸备。白玉石重陛,朱阑、涂金冐楯,覆以白磁瓦、碧琉璃饬其檐脊。”

[7]前揭王光尧《明代宫廷陶瓷史》,页69、90。

[8]元赵王城遗址出土瓷建材为高温钙釉,系北京大学考古文博学院崔剑锋教授根据化验结果相告,特此致谢。

[9]作者曾参加景德镇御窑遗址考古发掘工作,以及策划举办景德镇御窑遗址出土与故宫博物院藏传世明代御窑瓷器对比展,通过观摩、对比,得知明代洪武、永乐时期的瓷质建材有鸱吻、各色板瓦、甜白釉砖等。

[10]《沙哈鲁遣使中国记》载,波斯帖木耳王朝米尔咱·沙哈鲁派遣的使团于永乐十八年底到达北京,永乐十九年新正,永乐皇帝在北京新建成的宫殿内大宴群臣和各国使节,沙哈鲁的使臣盖耶速丁·纳哈昔看到“整个地板是用大块光滑的瓷砖铺成的,其色泽极似白大理石⋯⋯地板砖的接头丝毫不显偏斜弯曲”。见《中外关系史名著译丛》页126,中华书局,1981年。

[11]据中国社会科学院考古研究所徐苹芳先生对北京城的考古调查可知,元代皇宫中轴线和明清北京及皇宫的中轴线相同,而且元皇宫南界不越今保和殿一线。近年来故宫博物院考古研究人员在故宫区域内配合各种施工进行的考古调查和发掘也证明,元代宫殿建筑遗址仅见于今隆宗门西的元明清宫殿建筑遗址叠压层(见故宫博物院考古研究所:《故宫隆宗门西元明清时期建筑遗址2015-2016年考古发掘简报》,《故宫博物院院刊》2017年第5期),在今保和殿一线以南的广大区域内没有发现任何与元代宫殿建筑相关的遗迹,可支持徐苹芳先生的观点。

[12]前揭单士元《武英殿浴德堂考》,页258。

[13](明)郎瑛:《七修类稿》卷一六《义理类》“混堂”条称:“混堂,天下有之,杭最下焉。” 而苏州混堂砌法:“甃大石为池,穹幕以砖。后为巨釜,令与池通。辘轳引水,穴壁而贮焉。一人专执爨,池水相吞,遂成沸汤,名曰‘混堂’,榜其门则曰‘香水’。”载《明清笔记丛刊》,中华书局,1959年。

[14]林梅村:《和林访古(下)》,《紫禁城》2007年第8期,页208-217。

[15]关于法国、意大利和英国各处的罗马浴室资料均由故宫博物院翟毅博士和英国杜伦大学张然博士查阅并提供详细的说明,特此致谢。下同。

[16]Barry Cunliffe,“The Roman baths at Bath: the excavations 1969-75”, Britannia,vol.Ⅶ, 1976, pp.1-32.

[17]Barry Cunliffe, Roman Bath, Society of Antiquaries of London, 1969, p.95.

[18]McParland C. Laura.,“How the Romans got themselves into hot water: temperatures and fuel types used in firing ahypocaust”, Environmental Archaeology, vol.Ⅱ, 2009, pp.176-183.

[19]任冠、魏坚:《唐朝墩古城浴场遗址的发现与初步研究》,《西域研究》2020年第2期,页58-68。

[20]前揭任冠、魏坚《唐朝墩古城浴场遗址的发现与初步研究》,页58。

[21](元)忽思慧:《饮膳正要》“回回豆子”“回回葱”“回回青”“葡萄酒”“阿剌吉酒”诸条,《中国古代版画丛刊二编》,上海古籍出版社,1994年。

[22]《元史》卷二〇三“阿老瓦西传”“亦思马因传及附布伯传”,页4544、4545,中华书局,1976年。

[23](明)解缙等编、徐苹芳整理:《永乐大典本顺天府志(残本)》卷一〇“土产”条:“葡萄酒出火州穷边极陲之地”,页214,北京联合出版公司,2017年。据此葡萄酒技术来自火州。又,元代典制中葡萄酒居重要地位,甚至用于祭祀,说明其流行程度和这种技术在元代之普及。

[24]《汉书》卷九六上《西域列传》“罽宾”国产“璧流离”注引“孟康曰:‘流离青色如玉’,颜师古曰:《魏略》云:大秦国出赤、白、黑、黄、青、绿、缥、绀、红、紫十种流离”,页3885,中华书局,1976年。《后汉书》卷八八《西域列传》“大秦国”条载:“大秦国⋯⋯宫室皆以水精为柱,食器亦然。⋯⋯土多金银奇宝,有⋯⋯珊瑚、虎魄、琉璃”,页2919,中华书局,1976年。《史记》卷一二三《大宛列传》“安息”条所记“黎轩”《索引》引康氏《外国传》云:“其国城郭皆水精为础、五色水精为壁;万震《南州志》云:(其)大家屋舍,以珊瑚为柱、琉璃为壁、水精为础”,页3162、3163,中华书局,1976年。

[25]《后汉书》卷八八《西域列传》“大秦国”条:“有飞桥数百里,可度海北”,页2919,中华书局,1976年。《旧唐书》卷一九八《西戎传》“拂菻国”条:“拂菻国,一名大秦,在西海之上,东南与波斯接。⋯⋯其宫宇柱栊,多以水精琉璃为之。⋯⋯至盛暑之节,人厌嚣热,乃引水潜流,上徧于屋宇,机制巧密,人莫之知。观者惟闻屋上泉鸣,俄见四檐飞溜,悬波如瀑,激气成凉风,其巧妙如此”,页5313、5314,中华书局,1976年。

[26]马文宽:《伊斯兰世界文物在中国的发现与研究》,宗教文化出版社,2006年。

[27]根据苏轼、黄庭坚等人的记述,北宋时期从都市到小镇皆有浴室,但是其风格如何已不可考,它们和东来的波斯、阿拉伯人的浴室是否有关,也值得关注。

[28](明)文震亨:《长物志》卷一“浴室”条,载《艺文丛刊》,浙江人民美术出版社,2016年。

[29]前揭文震亨《长物志》卷一“丈室”条:“宜隆冬寒夜,略仿北地暖房之制,中可置卧榻及禅椅之属。前庭须广,以承日色,留西窗以受斜阳,不必开北牖也。”

[30]前揭郎瑛《七修类稿》“混堂”条。

[31](清)李斗:《扬州画舫录》卷一:“浴池之风,开于邵伯镇之郭堂。徐宁门外之张堂效之。⋯⋯并以白石为池,方丈余,间为大小格:其大者近镬水热为大池,次者为中池,小而水不甚热者为娃娃池。”页25,江苏广陵古籍出版社,1984年。

[32]两京宫室承继关系中的斋戒地点,由故宫博物院古建部张淑娴和杨新成见告,特此致谢。

文章由作者授权,未经允许不得转载。

欢迎读者阅读、选购纸本期刊。

敬请阅读:

王光尧:《故宫浴德堂浴室建筑文化源头考察——海外考古调查札记(六)》,原文刊载于《故宫博物院院刊》2021年第11期。

故宫院刊∣学术期刊公众号

长按,识别二维码,欢迎关注

天猫

故宫博物院

出版旗舰店

立即抢购

微信

故宫博物院

微信故宫书店

立即抢购

长按,识别二维码,选购纸本期刊

《故宫博物院院刊》

出版周期:月刊

国际标准刊号 ISSN 0452-7402

国内统一刊号 CN 11-1202/G2

语种:汉语

开本:16开

国内邮发代号:2-411,国外发行代号:MO101

每期定价:25元

订阅方式:

1、邮局统一订购

国内邮发代号:2-411

2、线上订阅购买

天猫淘宝旗舰店:ggcbs.tmall.com

店内查找“期刊悦读”,选购

点选上文二维码,通过天猫旗舰店或微信书店下单订购

投稿方式:

投稿链接:

https://ggbw.cbpt.cnki.net/EditorCN/Index.aspx

更多学术信息敬请关注微信公众号:

故宫博物院院刊

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享