迈耶·夏皮罗的风格更新理论

蒋苇

(华东理工大学)

风格研究作为艺术史学的一个议题,本质上是对艺术本体的追问,是对艺术从产生、发展、更新到衰落的规律、原理、动机等等的探索。长期以来,风格研究中都存在着艺术的自律与他律两种对立立场。迈耶·夏皮罗对此采取的态度虽有争议,但中外学界总体将他视为艺术社会史研究的先驱代表,他在作品阐释中对风格发展的社会原因的追溯以及对社会现实的深刻关切证明其学术底色依然立足于马克思主义艺术社会史。[1]而与此同时,夏皮罗却又多次主张艺术自由的立场,加上他后期所著文章纷纷转向了图像学、精神分析、符号学等其它研究方法,并开始更多关注艺术的“内部问题”,例如构图、笔触甚至画框装置……这些都让这位马克思主义学者蒙上了一层令人费解的色彩。他对艺术社会史分析之外的方法论的调用、与维也纳学派的亲缘性、为“艺术自由”所作的辩护,或被认为是他自相矛盾之处[2],或被认为是他兴趣和立场的转变,鲜有研究深入辨析其中的深层原因和关联。

夏皮罗自己也对其中的矛盾性和辩证性有充分的警惕。尽管在《风格》这篇重量级的文章中他详细梳理了风格产生和发展机制的各路学说,却并未给出他自己对风格机制的明确阐述,只有从分散于不同时期的许多文章中,我们才得以拼凑出夏氏的观点。实际上,他所提出的“艺术自由”与社会基础并不矛盾,他将“自由”的概念从意识形态之争、唯心主义传统和逐渐走向狭隘的现代主义形式主义中拽离,拽向人性的维度,将自律与他律的矛盾转化为了对艺术家个体的考验。同时他坚信人性具有回应其生存环境的能动性,会自发地在创作中回应社会,因而当艺术趋近真正人性本真的自由表达之时,必然会以某种方式和社会现实发生内在的关联。在此基础上,夏氏勾勒了“社会发展引发风格变迁”的风格发展机制,对风格发展的内驱动因给出了既符合唯物主义又认可艺术自律的解释。

一、 夏皮罗的立场

夏皮罗被学界誉为艺术社会史学派的先驱,尽管艺术社会史成为广为人知的方法论要归功于五十年代以安塔尔、豪泽尔为首的一批学者,但夏皮罗在30年代的研究和一系列文章就已经深入探讨了社会之于艺术的意义,尝试在艺术风格中洞察其中的社会根源。然而在涉及艺术与社会的关系这个核心问题时,他与20年后的一代马克思主义艺术社会史学者的态度却不尽相同。

秉持“经济基础决定上层建筑”以及“艺术反映社会”观点的艺术史学者,倾向从作品当中“得出”关于社会政治文化状况的诊断,认为社会制度、阶级结构、艺术家的阶级出生等等在根本上决定了艺术作品的属性,从而将艺术作品纳入到对社会问题或社会批判的总体关照中,例如豪泽尔就认为印象派艺术的“审美意味”是一种萎靡颓废的贵族风格,反映了资本主义社会的内在危机。[3]这样的方法论屡屡遭到包括贡布里希[4]、伊恩·荷伍德(Ian Heywood)[5]在内的信奉“价值中立”、“严格的批评”的艺术史家的强烈批评,认为将艺术创作与社会语境关联起来的观点缺少令人信服的证明。希尔顿·克莱默(Hilton Kramer)批评艺术社会史学者“有一个地下室,有一个阁楼,但地下室通往阁楼的楼梯是没有的”[6]。

对“反映论”的替代和修正方案要等到以T.J.克拉克为代表的新马克思主义艺术社会史学者在七十年代的努力,他们认识到社会基础与艺术创作之间具有复杂的关系,无法用简单的“反映”模式来概括。[7]但是在克拉克更精微的结构和更复杂的说辞中——例如他认为现代主义艺术是社会环境的现代性的“赋形”、或“现代主义的秩序感是技术理性的‘隐喻’,是其‘镜像时刻’”[8]——反映论的范式依然潜藏其中。

早在1936年的《艺术的社会基础》[9]一文中,夏皮罗就已经意识到了其中的复杂性,认为社会政治不能直接影响艺术本身,艺术家自由地为他的作品做每一个决定,“由他的头脑和双手决定每一笔和每一种形式”[10]。在开篇他就指明“当我们在本论文中谈及艺术的社会基础时,我们的意思并不是说将艺术还原为经济或社会政治。艺术有自己的条件,使其与其他活动区别开来。它使用自己的特殊材料并根据一般心理规律运作”[11]。

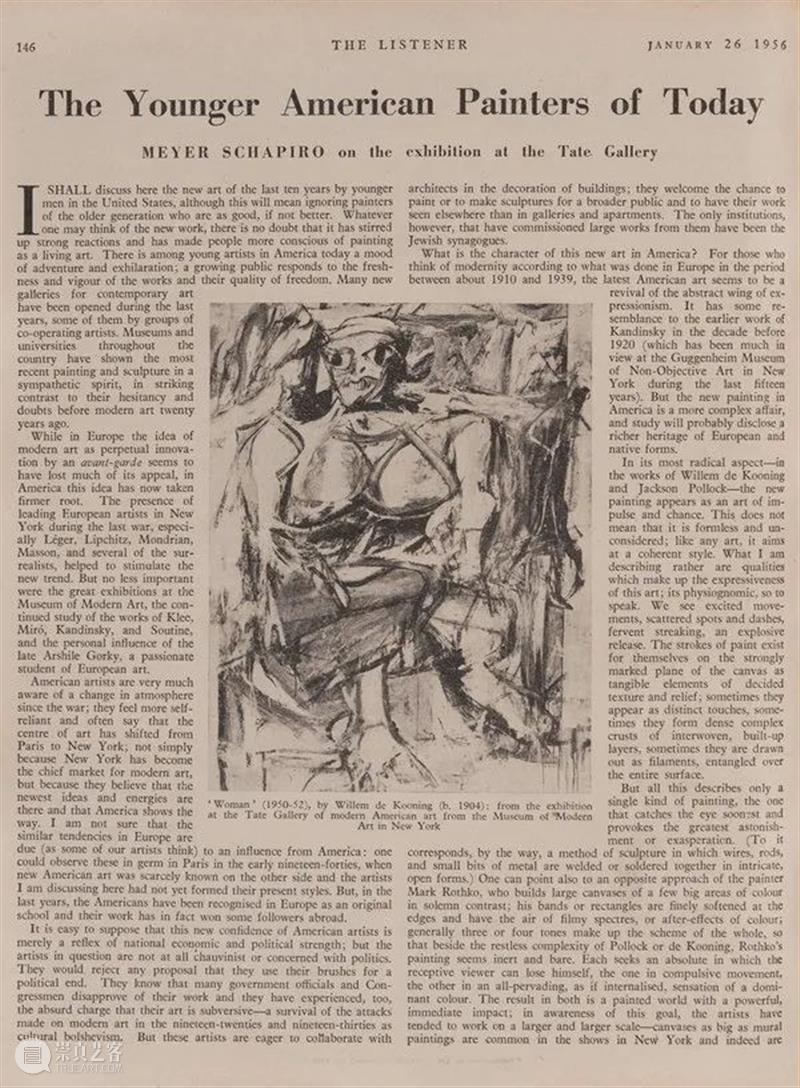

这表明,夏皮罗认为风格的发展具有自身的独立性,并不依附于艺术的条件。事实上,夏皮罗不只是马克思主义艺术社会史学者,他还是艺术自由的倡议者。他的矛盾与他的博闻强识一样,构成了有关他的传奇的一部分,也引发了不小非议。1958年,作为美国政府国际交流服务部的派出人员,夏皮罗赴英国广播公司(BBC)作了关于抽象表现主义绘画中的“自由”品质[12]的公共讲话。这项推广活动由文化自由大会(Congress of Cultural Freedom)主导,直到1966年,中情局对这个机构的成立和运作的秘密资助才浮出水面,使得这一系列的艺术推广成为了臭名昭著的政治丑闻。而夏皮罗此举也被许多艺术史家视同是这位三十年代左翼知识分子的扛鼎之人向资本主义阵营的倒戈,是为美国政府的自由主义站台,引发了人们对他政治立场的诸多非议。

Meyer Schapiro, ‘The Younger American Painters of Today’, Listener, 26 January 1956, p.146

然而,尽管夏皮罗反对艺术他律,但他对印象派的看法最终却与豪泽尔等艺术社会史家并无二致,他们都在印象派绘画中看到了与布尔乔亚休闲文化之间的密切联系,以及其中的“审美”意味[13]。那么,既然他认同社会与艺术相互独立、社会基础只能向艺术创作施加影响却不能决定最终的作品,他又如何屡屡得出了与马克思主义艺术社会史学者相似的结论,在艺术的风格中看到了与社会经济政治的同一性,认为艺术的发展与社会变迁之间具有紧密关联?换言之,夏皮罗要如何解决艺术自由与艺术的社会基础之间的矛盾?

二、 艺术自由的再定义

夏皮罗的总体思路是重新定义“艺术自由”的概念从而消解艺术自由与社会条件之间的矛盾。“自由”一词的泛滥使用早已使得它的意义面目模糊,为“艺术而艺术”的口号拒斥道德束缚、社会规范的那种自由,冷战意识形态的自由,与形式主义艺术自律的“自由”,并非是在同一种意义上谈论这个词汇。夏皮罗又是在何种意义上谈论“艺术自由”的?

显而易见,夏氏并不认同以李格尔、沃尔夫林为代表的形式主义“艺术自律”。夏皮罗是维也纳学派在美国的传播和推动者之一,在美国的艺术史研究总体还停留在文献收集、考证的低级发展阶段时,夏皮罗在这些德奥艺术史家身上看到的是美国极其欠缺的对艺术作品做意义阐释和价值判断的深入研究的兴味。他的《风格》一文本身就无异于是一个延续维也纳学派进行科学分析、建立系统学说的尝试之举。例如他认为风格研究的本质涉及到对“隐藏的一致性的研究”,无论对于作品的追溯考证、品质鉴别以及文化史研究来说,都具有重要意义。

但当形式主义学者将风格背后的心理、文化内涵上升为一种本质、在一致性中寻求风格发展的普遍规律或是自身的法则时,夏皮罗则对其进行了猛烈批判。例如,夏皮罗认为两极论、阶段论等法则往往只能解释规律的情况,而无法解释不规则的情况,仿佛艺术的发展自动对应两套法则[14]。正如大卫·萨默斯所言,“形式主义”渐渐指向了“历史自发”的观点,形式主义对于“艺术的历史”的研究暗示了“艺术自己有某种历史或艺术自身即是某种历史”,本质是一种唯心主义。[15]虽然同样认为风格发展有其独立性,但形式主义者的艺术自律实际上指的是一种脱离社会现实、不以历史条件为转移的超验的风格发展机制。在《新维也纳学派》中,夏皮罗批判汉斯·泽德迈尔(Hans Sedlmayr)堪称“新维也纳美术史学派理论宣言”的文章《走向严谨的艺术科学》是“以高级艺术科学的名义,为我们提供了一种神秘莫测的种族论和泛灵论的语言,并以此充当历史的解释”。

对于形式主义学者来说,一个时期风格的不规则的情况往往被解释为是“动荡不安、分崩离析的文化的迹象”[16],夏皮罗自己则将这种不一致归结为艺术家的选择,认为“形式的发展并不自律,而是与变迁中的态度和兴趣相关”[17],即基于艺术家的选择偏好。这个看法将形式特征的出现乃至一种风格出现的决定性原因从先验的法则规律推向了唯物主义、实证主义的维度。他坚信艺术首先是艺术家个体创作意志的结果,认为即使是在中世纪和文艺复兴这样艺术要服从于主顾的时代,杰作依然出自艺术家的双手和头脑。因而可以说,无论是艺术自由还是艺术的独立自律,夏氏的意指都不是针对作为总体概念的“艺术的发展”,而是针对具体的艺术创作;只有在作为“主体自由意志的产物”这个意义上,艺术才具有其独立和自由的属性。1964年关于狄德罗的讨论中,他再一次强调了对“自由”概念的思考,明确将艺术自由诉诸人性的主动意志:“艺术创作是自主的人的活动,这些人将他们的作品视作对其各种本性的一个自由表达。”[18]

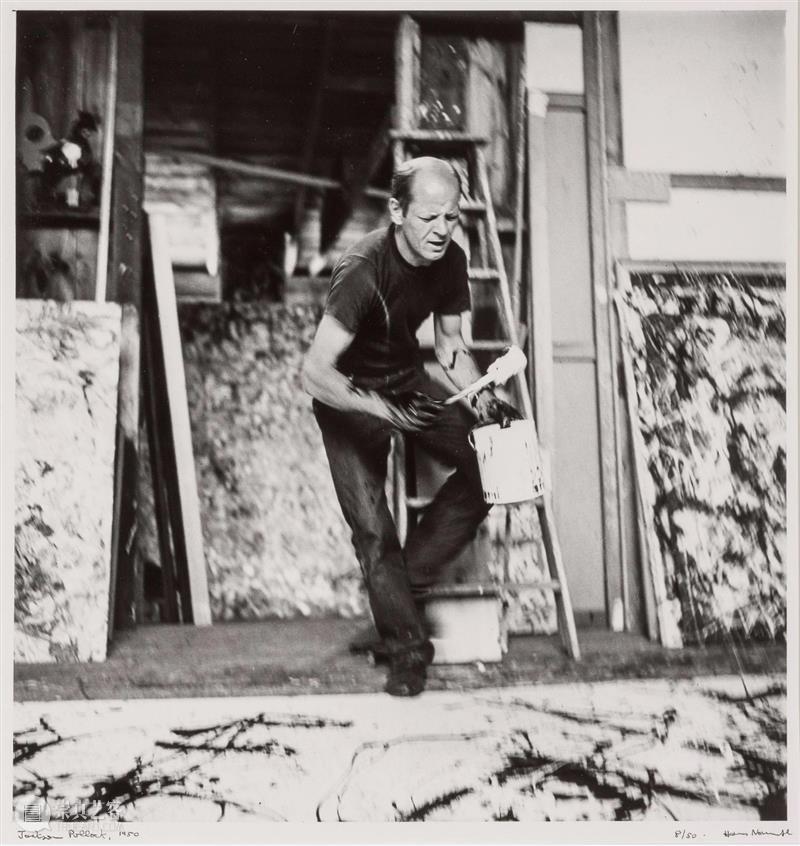

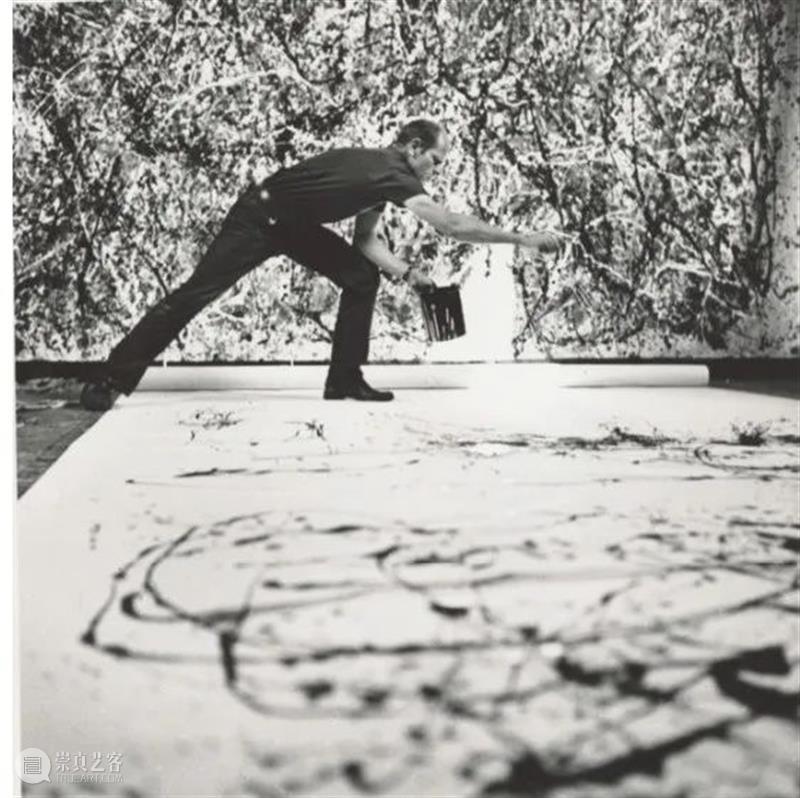

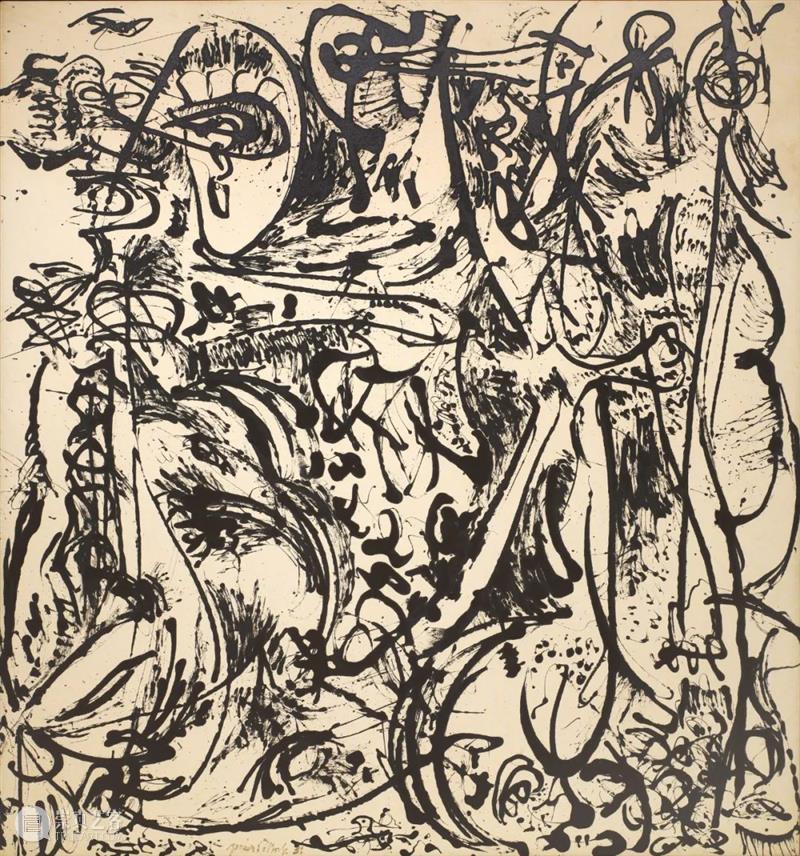

然而也正是人性自由这个说法,令他尤为被误解。夏皮罗不仅认为抽象表现主义风格是人性自由的体现,他还认为它的出现代表了艺术的民主和人性解放的空前进步,而这一点恰恰被美国的政府和媒体所利用,将其“非正式、非传统的风格运作为了美国式自由的代表”[19]。在汉斯·纳穆什(Hans Namuth)所拍摄的杰克逊·波洛克的著名影片中[20],个体意志的努力在一种自由不羁、兴之所至的表象的包装下呈现为性情的释放和情绪的张扬,营造出去历史的、天启式的灵感迸发的创作状态,成功树立了英雄般的传奇艺术家的形象。艺术的神话通过大众媒体和中情局资助的各种国际活动,最终转化成了关于“自由”的意识形态神话。

Jackson Pollock, photo by Hans Namuth, 1950

然而波洛克并不是像影片中展现的那样作画的。相较于先前的绘画,的确抽象表现主义绘画中引入了大量不确定和偶发的因素,但夏皮罗认为,它的成功“并不在于它的偶发性和即兴因素,而在别的地方”[21],在于通过偶发和意外引入原始无序的感觉却依然实现了秩序。艾利·谢盖尔(Eli Siegel)在1955年指出了波洛克滴画是“无拘无束”与“准确”这两种特质的矛盾统一。[22]派普·卡梅尔(Pepe Karmel)在复原了纳穆什的底片后发现了波洛克绘画的真正过程,证实了波洛克的绘画由具象开始,混合了泼溅和半具象半抽象的几个画面层次,它不是野性的狂舞,而是控制力的登峰造极。[23]

Jackson Pollock Echo: Number 25 Enamel paint on canvas 1951

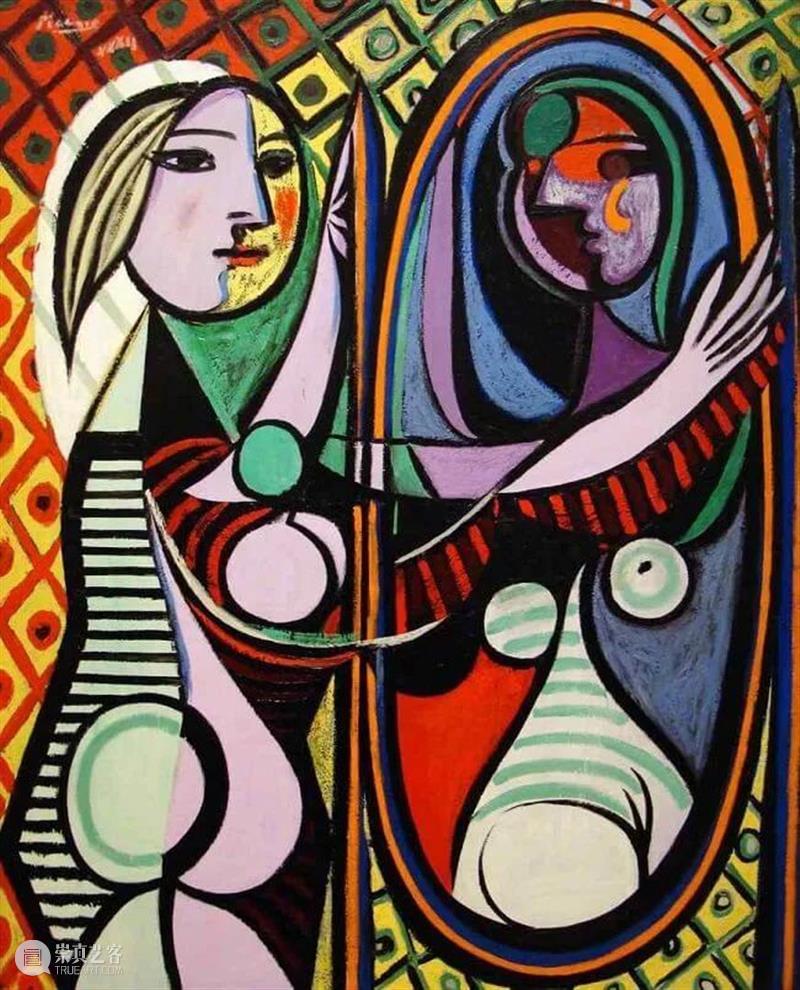

Pablo Picasso Girl Before a Mirror Oil on canvas 1932

夏皮罗清楚地看到了抽象表现主义绘画的“自由”中智性控制力的存在,他将它类比于我们“说话”的行为——“秩序在你眼皮底下创造出来,其法则却无从窥探”[24]。看似无意识、随机、即兴的表象下,其实又达到了某种秩序:“我们自动地发出一系列词语,带有一定的秩序,传达一定的意义;但它们却不是经过刻意设计的……我们无法通过回顾,发现我们早已安排好哪些词句会跟在后面。这是我们思想的神秘之处。” [25]

夏皮罗的观点驳斥了对抽象表现主义的一种流行观点,即这种艺术的伟大成就延续了超现实主义绘画传统的“自动主义”,来源于“无意识的冲动”[26]。实际上,“自动主义”通过放弃艺术家智识的主动意志、利用非理性因素实现创造力,而抽象表现主义类似说话的“自动”却是一种智性的能力。如果这种既全然自发又实现了秩序的卓越能力才是夏皮罗所谓的真正的“自由”, 并认为这种自由“象征了一个实现了自由的个体,象征了画家的自我在其作品中的深刻投入”[27] ,那么夏氏的“自由”与“自由主义”意识形态和媒体塑造的抽象表现主义的自由就大相径庭。它不是对逻辑和秩序的弃绝,不是自我释放亦或情绪张扬,而是一种人类的智能——突破约束和限制条件实现自主表达。因而它并不意味着隔绝现实世界、退回到自我的真空中,相反,它必须借由与外界的接触、协商来实施个体意志,实现规则、条件与自发性的平衡。夏皮罗将艺术家视为是“自由人”的卓越典范:“充满热情和自发性的艺术家是自然、多产、自我实现的人的一个典范。在他身上,情感与思想同时作用,二者同真正的社会属性紧密相连。”[28]

在夏氏的“自由”概念中,主体对社会的介入不是外部施加的任务,而是人性的自发倾向。与美国式“自由主义”相比,这种自由观具有明显的社会伦理色彩,对人性怀有积极的信念,这与夏皮罗所在的纽约知识分子群体不无关系。包括夏皮罗、莱昂内尔·特里林、以赛亚·柏林在内的纽约犹太移民知识分子在两次大战和冷战期间的乱世夹缝中形成了一个类似于布鲁姆斯伯里团体的文人圈,与法兰克福学派的流亡知识分子对资本主义的批判立场[29]以及维也纳学派的价值中立立场都不尽相同,他们以对学术研究的伦理价值的看中以及对超越党派性的人文主义立场的坚持而独树一帜。夏皮罗对“自由”的定义中,介入社会被内化为人性的一部分,伦理的维度被注入其中,成为其风格理论的基础。

三、 自发回应与风格变迁

那么,夏皮罗的“艺术自由”如何与风格发展相联系?

夏皮罗认为人性的自由意志本身就有介入社会的冲动,会自发地回应人身处其中的生存境遇。艺术家当然可以有意识的选择参与到社会改造中来,例如在1964年评论狄德罗的文章中,夏皮罗写道:“一方面艺术家希望成为自由的创造者,不为任何艺术之外的目的所羁绊;另一方面,他们想加入到他们所处社会最前沿的思想意识中,用他们的作品来影响社会。”[30]但这种主动的选择并不是必须的,艺术家并不需要成为库尔贝、西涅克这样致力于用艺术改变社会的艺术家。这也是为什么当“艺术工人联盟”[31]和“艺术家与作家抗议组织”[32]给夏皮罗写信,希望他在给巴勃罗·毕加索的集体联名信上签名,要求毕加索撤下正在MoMA展出的《格尔尼卡》来声援越战时,遭到了夏皮罗的拒绝[33]给。他并不是在推行艺术家的社会责任。

《格尔尼卡》 毕加索 349.3×776.6cm 1937

实际上夏皮罗更关注的是普遍人性层面的基本自发性——“将自我普遍化,从而触及共同生活[34]。作为人的艺术家在完全自由的情况下自发地表达对当下时代的感受,当艺术趋近真正人性本真的自由表达时,必然会以某种方式和更广泛的社会现实发生内在关联。这种关联的方式可能更接近文化研究在亚文化领域所发现的那种“表达和解决——尽管是以神奇的方式”, 即通过表达他们真切的生存感受、坚持他们认同的价值来对权利结构做出应对性的回应,从而具有了隐含的社会批判性和进步性。

战后兴起的文化研究认为主体对于权利结构、社会体制强行施加的条件并不只是被动接受,而是会以某种补偿性、协商性的机制能动地给予应对性的反馈,其中包含了隐含的反抗,从而得以达成某种妥协性共识。艺术家面对社会变革,就算不采取直接的政治行动,也会自发地表达他们的感受,给出能动应对,调整主体与社会的关系模式。通过这种机制,社会文化的特征、结构和变迁得以传导入艺术创作之中,使得社会基础的影响力得以渗透入艺术作品中。就抽象表现主义绘画而言,夏皮罗认为在资本主义的总体化中,自我的弱化带来的悲怆感,强化了艺术家创造一种“以令人震惊的方式来宣布自由”的形式的欲望[35],这意味着抽象表现主义的自由姿态和自发性,实际上是对物化、同一化的文化做出的补偿性应对。

夏皮罗认识到人对社会环境所具有的能动应对本性远远早于文化研究在英国的兴起。早在三十年代他就已经有了将人视作社会文化中介主体(agency)的思想的雏形,尽管一直到五十年代夏皮罗才开始对此有明确地论述,但是在他有关中世纪雕塑的著名论文中,艺术家作为社会文化中介主体的能动角色就已经成为了夏氏对作品意义解读的基础,是艺术作品与社会环境之间的关联成立的关键环节。

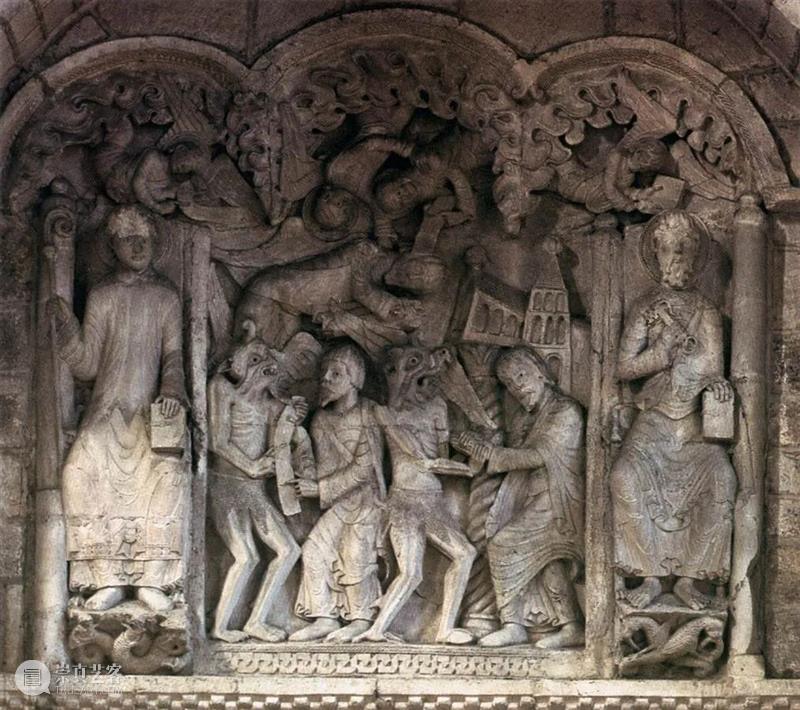

他于1939年发表的《苏亚克雕塑》(“The Sculpture of Souillac”)论文探索了位于法国西南的苏亚克修道院门廊和入口的雕塑,其中着重分析了门廊处提奥费鲁斯(Theophilus)传说[36]的浮雕。长期以来,由于完全不符合常见的对称叙事构图,这些雕塑被艺术史家认为属于低等的发展阶段,服从于宗教的目的,尚未发展出对形式美感的自觉意识和文艺复兴艺术家那样的自主创造力。但夏皮罗却认为这组雕塑的构图有着对中世纪象征权力结构的等级制构图和图像学体系的有意识的突破,甚至体现了一种自然主义、现实主义的倾向。他发现原本被认为是“怪异”、“无序”、不符合对称构图的看似随意的安排,实则蕴藏了许多的“对立对”。将原本宗教叙事的“对称”性构图转化为了“对立”,例如:魔鬼与圣母,变节与虔诚,享受权利与灵魂的救赎……与之对应的是线条、构图和图像学等元素传达的对立,例如锋利与舒展、狰狞与平和[37]。夏皮罗写道,“这些对立,营造了一种心理深度——一个世俗活动与自由在其中蓬勃发展的(与宗教)对立的世界”。[38]与考古学家得出的结论不同,夏皮罗不认为将“三位一体”、“中心对称”的稳定性结构转化为“对立”的不稳定结构是雕刻家无意识的任意之举。

法国苏亚克修道院西墙内雕塑《提奥费鲁斯》 作者不详

他进一步考察了同时期该地区的其它宗教艺术以及当时的社会文化发展状况,发现苏亚克修道院的雕塑并不是孤立的案例,在莫瓦萨克修道院和柏里欧修道院都发现了共同的“世俗化”倾向。例如在雕塑的图像叙事中,用“国王”的概念代替超验的“神”,将基督塑造为“众王之王”(the king of the kings);又比如,将贪婪和淫乱的道德罪名纳入“渎神”概念从而将世俗的罪恶转变为宗教的罪名。同时,夏皮罗发现该地区的这一时期迎来了世俗经济飞速发展的阶段,为地方教会带来了巨大财富,封建贵族的实力相比则遭到此消彼长的削弱,市民对教会的声讨之声络绎不绝。夏皮罗认为,“面对这样的新情况,教会并不只是(在这些宗教故事中)简单的重申他旧有的教义,而是呈现了新本版,或是对其进行了新的编排,用以突出在世俗世界中教会的调节作用、它的权利和利益相关的侧面,教会在这个变化的世道中已然是一个敏感部分。”[39]因而,匠人们对传达教义的宗教雕塑的图式做出了调整,突出了宗教权利在世俗活动中的作用,从稳定的等级制叙事结构变为了对立结构,使对基督教与世俗世界关系的思考意识进入到了作品之中。

夏皮罗对苏亚克雕塑的阐释的总体模式是社会经济发展带来的世俗力量导致的问题引发了教会雕刻匠人对于世俗世界与教会关系的思考,并通过改变教义的内涵和雕塑的图式给出了应对性的回应。他认为这一时期雕塑作品对宗教图像学体系的违背,不仅不是缺乏形式审美意识的无心之作,反而在构图安排上具有深思熟虑的深度,凝结了中世纪匠人在定制制度下自发的审美思考。社会经济的变迁之所以能够引发苏亚克雕塑中的世俗性风格倾向,正是因为教会自发地从自身的新境遇、新挑战出发,给出了应对性的回答。夏皮罗将苏亚克雕塑与该地区的其它雕塑作品中呈现的世俗性倾向综合来看,认为他们形成了被称为“前文艺复兴”(proto-renaissance)风格的“关于世俗关照的一整个复杂系统”,[40]是促成艺术从中世纪风格向文艺复兴风格转变的合力中的一部分。

四、 风格更新的动力学机制

夏皮罗对苏亚克雕塑的论述理路实际上勾勒了一个风格更新的动力学机制——由社会发展引发社会结构关系的转变形成社会冲突,引发了僧人匠人对此作出应对性回应,使得对世俗世界的关照进入了雕塑的意涵之中,形成了“前文艺复兴”雕塑风格。虽然从结果来看,社会基础和艺术风格之间依然具有某种对应性的关系,但却不具有必然的直接因果关系,而是作为人性自发选择的一种结果,因而这种风格不必是注定的、统辖性的或排他性的。

该篇文章重在阐释雕塑的意义,并没有专门讨论风格更新和雕刻家回应社会变迁的心理动机,直到几十年以后,当夏皮罗为现代艺术和抽象艺术辩护时,他才着重剖析了艺术家自发回应社会从而产生新风格的心理机制和动机,深入阐释了其中的人性普遍状况,形成了建立在艺术家的能动回应基础之上的风格更新理论。

从新古典主义到印象派的风格转变,持艺术自律立场的学者认为印象主义开启了形式独立审美意识的觉醒,是整个现代主义形式主义的发端,使得艺术家可以不受叙事约束地追求形式的自由表现力。而社会文化立场则认为印象派绘画是资本主义商品化、工业化、景观化的表征。在夏皮罗看来,两者并没有冲突,艺术家自由地追求形式的美感,同时,他们所要表现的新的美感,就来源于商品经济发展、休闲文化兴起带来的中产阶级的生活世界。艺术家们自由地抒发社会文化变迁带来的新的生活体验,并以这种方式参与到社会生活的当下之中。

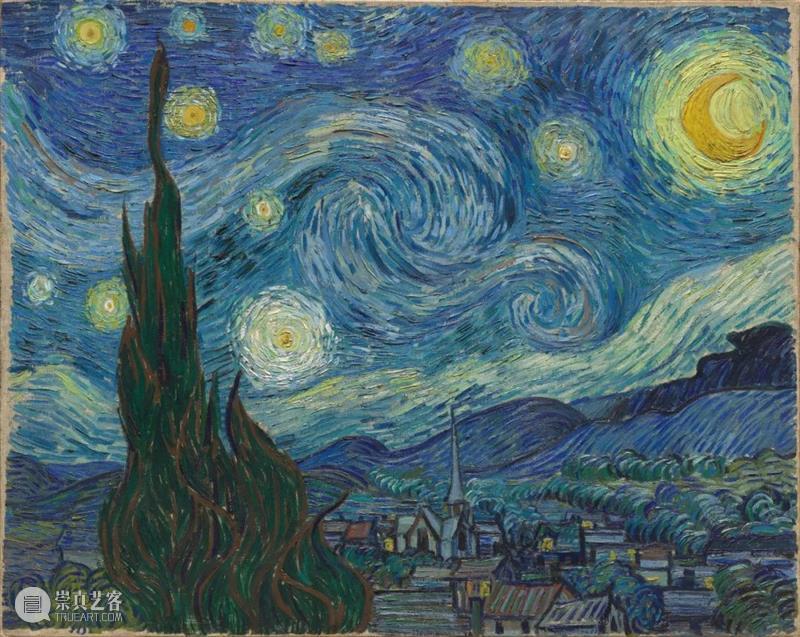

到了梵高、高更、塞尚这一代艺术家,印象派风格中那种漫不经心的、闲适、美好的、转瞬即逝的休闲画面消失了,取而代之的是想要把握住一种坚实的东西的冲动,无论是一种坚实的实体还是情感或是真实的生活:塞尚试图在绘画中恢复视觉实体,高更、马蒂斯在原始中追求一种本真的生活,梵高在色彩中表达更本质更纯粹的精神。印象派绘画对都市景观的美化颂赞,如何演变为后印象派中那些远离都市、向异域他乡和原始生活中寻找世外桃源的理想精神世界的追寻?夏皮罗认为,背后的根本原因是以艺术为业在1885年和1860年意味着完全不同的事情,19世纪60年代资本主义经济体制的深化决定了艺术家几乎成了社会中唯一拥有自由的群体,但除了自由他们几近一无所有。早期印象派绘画中呈现的那种资产阶级的自由,实际上仅仅是少数食利阶层的自由,建立在对其他大多数人的剥削之上,“艺术家们接受了资产阶级的自由观念,却没有支持这种自由的经济基础”[41],这种不可调和的矛盾决定了后印象主义艺术家的孤立、无助,因而心境平和、淡漠、理想化的休闲享乐的印象主义风格对孤注一掷的他们来说是不充分的。夏皮罗认为他们并不知道造成这种感受的真正经济和社会根源,因此只能转向准宗教式的信念或原始的、高度稳定的传统社会的集体精神生活来寻找坚实稳定的形式感[42]。

文森特·凡·高 《星月夜》1889

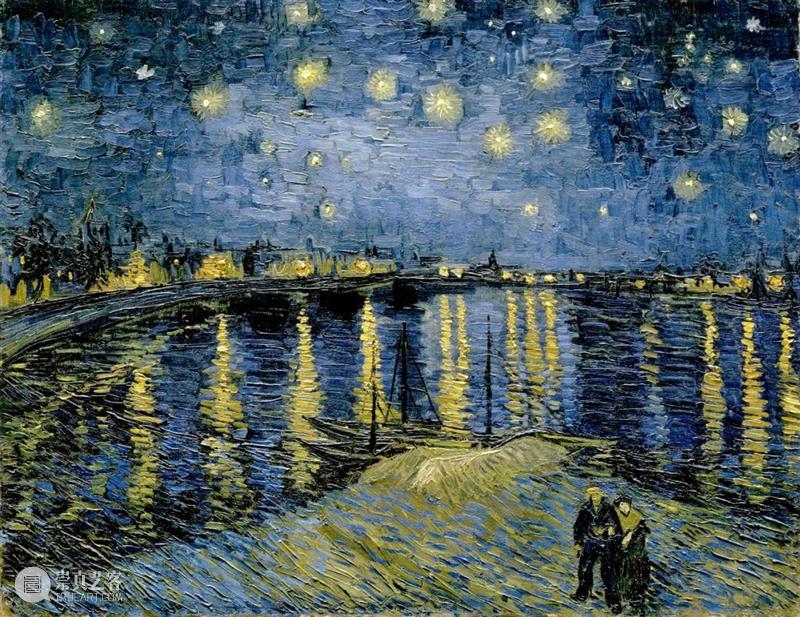

文森特·凡·高 《罗纳河上的星月夜》1888

由一种向外的、追求世界表象的风格,变成了一种向内的、追求主观心灵感受的风格,继而转向了在抽象形式中更为主观、彻底的自由表达和精神追寻,夏皮罗对此的理解给出了他自己对于风格更新的总体观点,认为作为“人”的艺术家对社会情境做出回应是新风格形成的根源:

类似的机制也适用于绘画从具象走向抽象的动机。随着巴黎改造和垄断经济结构的形成,资本主义工业社会的“现代性”业已成型,在异化人性的社会环境中,资产阶级不得不寻求自由、挣脱中产阶级的意识形态束缚。抽象主义艺术家们因而走向了更为极端、更为彻底的自由,通过“放弃或戏剧性的扭曲自然形状后”,他们将遭到意识形态捆绑的经验排除在艺术和形式之外,于是人格、情感和形式的敏感性被绝对化,被纯化,从而获得“依靠一种私密和不可交流的联系得以维系的心境”[44]。在抽象艺术的时代,谋生的工作无法令人满意,“它的报答无法弥补因工作中缺乏自发性和个人认同受到的种种挫折和空虚感”,因此,“艺术品成了比以往更富有激情的抒发自发性或强烈情感的机会”[45]。

如果一种新的风格总是具有某种前卫性,即总是对先前风格的批判和反动,那么夏皮罗对风格研究的贡献就在于发现了风格更新发生的节点与社会文化变迁之间的关联。夏皮罗并没有在《风格》中系统的阐释他自己的风格观,但是,从以上分散在不同文章中的论述可以发现,对先前风格的反动绝非是如同阿尔弗莱德·巴尔所说的遵循一种机械式的、风尚的周期性的摆动,而总是发生在某个特定的历史情境下。在《抽象艺术的性质》一文中,他总结道“反动深深植根于艺术家的经验之中,植根于他必须与之达成妥协共识的这个不断变化的世界中,这个世界同时也以特定的方式塑造了他们的实践和思想。”[46]

风格的反动与伯明翰学派在亚文化群体中发现的抵抗性行为具有某种结构性的相似。反动或抵抗总是发生于当社会变迁带来了生存挑战或困境之时,它们打破了旧有的平衡,艺术家通过调整艺术语言做出应对协商,通过新风格中的特质实现某种补偿性的表达,从而与新的社会条件达成新的妥协共识。新风格因此也如同摩登派或光头党的着装符号一样具有了隐含的社会批判内涵,但却不是通过“冒犯”来实现的,而是通过在作品中成为一个自由人、实现艺术家的自由意志、表达他们真切的感受来实现的。他在《前卫艺术的自由品质》的最后总结道:“绘画,以其深刻的内在自由和创新,以其对艺术目标的忠诚,将有助于维持人类的批判精神以及对创造性、真诚和自立的理想……”[47]克拉克在将近三十年后出版的《现代生活的画像》中也阐释了社会变迁的转折时刻与印象派风格的诞生之间的关联,在序言中他坦言是夏皮罗一句“隐含的批判性”启发了这本书的写作。但不同的是,克拉克笔下艺术风格的批判性是通过作为社会病症的“隐喻”或是其“镜像时刻”来实现的,而在夏皮罗这里,则是通过艺术中的人性自由和人的能动智性实现的。

五、结语

夏皮罗风格理论的内核是将艺术的自律与他律的矛盾转化为艺术家的人性自由,人性本就具有突破约束条件或与他者的矛盾实现自我意志的冲动,因而当遭遇生存处境的变革时,艺术家通过调整创作图式实施一种补偿性的表达,从而引发风格的变化。从某种意义上来说,夏皮罗的理路与艺术社会史殊途同归,虽具有不同的出发点但结果都是艺术成为了社会状况的表征。区别是,夏皮罗认为艺术自身并不必然要承担社会批判的职能。前卫艺术之所以成为了 “否定性的实践”,只是因为在某种意义上起到了“否定”的效用,当艺术作品成为人性自发感受的表达,对社会状况的指涉也就成为了自然的结果。

在二十世纪上半叶的社会语境中,夏皮罗的这一立场自身也具有隐含的社会批判属性。以人性为基础的风格观无疑与当时盛行的形式主义风格观争锋相对。在《风格》一文中,夏皮罗集中梳理了德奥艺术史学界对于艺术风格演化发展的诸种看法,无论是由内在决定的阶段论、两极循环论、发展论,还是由外在文化、世界观、思想情感等“恒常量”(constants)决定的种族论、民族论,还是格林伯格、弗雷德提出的盛极一时的走向媒介纯化的发展理论[48],都没有给予艺术家的主动意志以充分的肯定。

夏皮罗虽没有写过艺术通史,但他实际上也在试图建立基于“人性”的艺术史整体叙事,从人的解放和个体的确证方面为艺术的演进提供了一条线索,并且通过“人性”为不同艺术类型的合法性辩护。尤其当公众因为习惯了具象艺术的叙事而对抽象艺术的解读束手无策时,夏皮罗通过剖析其中对更广泛的人性的感念和新的感受力,为抽象艺术建立了解读框架。就艺术史的书写本身来说,夏氏给出了以矛盾冲突之下的主体感受为本位的历史建构,将人对历史的作用置于了核心地位,将人视为历史发展的主体。风格发展的历史是一系列的变化和人的反应的结果,而不是由名作或大师组成的序列,亦或是由固有原则划分的阶段。这种历史辩证唯物主义的风格观是夏皮罗运用马克思主义思想的成果,也是对马克思主义的人文主义面向的发展。夏皮罗的范式启发了后来的学者,乔治·库布勒在其著名的《时间的形状中》将艺术品视为是一个解决方案,认为艺术的历史就是一长串一代代人对于新的问题、矛盾冲突做出回应的努力。同时,夏皮罗对人的能动性的价值和意义给予的充分重视,也与后来伯明翰学派的立场一脉相承。虽然夏皮罗当时并未就这一点建立系统性的学说,但是他的风格理论已经对武断的早期马克思主义艺术史做出了修正,并预示了与批判美学立场相对的马克思主义文化批评理论的潜在可能性。

夏皮罗的后半生很少直接参与政治运动了,但是他的前卫性在于通过树立一种理论视角和方法论,来实践人文主义价值观,从而影响我们认识世界的眼光和改变世界的行动。如同艺术家一样,学者也通过坚持学术的严谨、真诚表达对人性的信念和理想,以此履行知识分子的社会责任,实现某种社会批判。今天的历史表明,许多问题依然源自对于自由和人性的根深蒂固的粗浅认知,在当下的国际文化政治语境中,夏皮罗的思想依然具有深刻的启发性。

原文发表于《马克思主义美学研究》,2021年第1期。

注释:

[1]见Persinger关于夏皮罗的博士论文文献综述部分对此的梳理,该作者认为从主要期刊对夏皮罗的关注重点可见今天的学者将夏皮罗对马克思主义艺术史的贡献视为其代表。Cynthia Persinger, "The Politics of Style: Meyer Schapiro and the Crisis of Meaning in Art History" , Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2007, p5.

[2]例如,阿克曼认为夏皮罗对中世纪、古代艺术关注形式,而对现代艺术则关注图像、心理等其它方面. James Ackerman, "On Rereading 'Style," Social Research Vol. 45, no. 1 (1978), p160. 国内学者高薪认为“对于形式和美学问题的坚持并不与夏皮罗广为人知的社会历史立场相冲突。夏皮罗的社会历史立场主要体现在他对历时性地解释艺术及风格变迁的重视;而在共时性的艺术品分析层面上,他则是形式—审美主义者。”高薪:《夏皮罗的艺术符号学——在文艺研究符号学范式变革的语境下》,文艺理论研究,2015年第1期,第187页.

[3]Arnold Hauser, The Social Hsitory of Art, vol. 4, London: Routledge, 1999, p115.

[4]Gombrich, "The Social History of Art by Arnold Hauser", Art Bulletin 35, no. 1 (1953): p79-84.

[5]Ian Heywood, Social Theories of Art: A Critique, London: Macmillan, 1997, p5.

[6]Hilton Kramer, The New Criterion Reader : The First Five Years, New York: Fress Press, 1988, p54.

[7]T.J. Clark, "On the Social History of Art," in Modern Art and Modernism: A Critical Anthology, ed. Francis Frascina, NewCatsle: SAGE Publications Ltd, 1982.以及沈语冰、诸葛沂等学者对此的论述: 沈语冰,《是政治,还是美学?——T.J.克拉克的艺术社会史观》,《文艺理论研究》,2012年第3期,第12-16页. 诸葛沂,《艺术社会史的界别和范式更新》,《学术研究》,2017第2期.

[8]诸葛沂,《T.J.克拉克的现代主义艺术理论》,《文艺理论研究》,2020年第4期,第154-161页.

[9]起初是作为在“第一届美国艺术家大会”上的讲话,又在《社会现实主义——作为武器的艺术;美国艺术的批判性研究》(Social realism: Art as a Weapon : Critical studies in American art)一书中再次发表。

[10]Meyer Schapiro, “The social base of Art”, reproduced in David Schapiro(ed.), Social Realism: Art as a Weapon, New York: Ungar, 1973, p120.

[11]Ibid., 118. Also cited from Patricia Hills, “1936: Meyer Schapiro, ‘Art Front,’ and Popular Front”, Oxford Art Journal, Vol. 17, No.1(1994), p33.

[12]见Oliver O’Donnell, "Meyer Schapiro, Abstract Expressionism, and the Paradox of Freedom in Art Historical Description," Tate Papers, no. 26 (2016).对这一事件和夏皮罗讲话内容的详细叙述。

[13]Meyer Schapiro, “The social base of Art”,p118-27.

迈耶·夏皮罗:《风格》,载《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,南京:江苏凤凰美术出版社,2016年,第74页.

[14]大卫·萨默斯:《“形式”——19世纪的形而上学与艺术史描述的问题》,载《艺术史的艺术:批评读本》,上海:上海人民出版社,2016年,第130页。

[15]迈耶·夏皮罗(陈平译):《新维也纳学派》,载《维也纳学派美术史》,北京:北京大学出版社,2013年,第277页.

[16]夏皮罗,《风格》,第65页.

[17]同上,第58页.

[18]迈耶·夏皮罗:《狄德罗关于艺术家与社会之间关系的论述》,载《艺术的理论与哲学》,南京:江苏凤凰美术出版社,2016年,第205页.

[19]Gavin Butt, “‘America’ and its Discontents: Art and Politics 1945-60”, in A Companion to Contemporary Art Since 1945, Malden: Blackwell, 2006, p20.

[20]汉斯·纳穆什于1950年拍摄了波洛克作画的照片,先后发表于Portfolio, Art News; 于1951年为MoMA拍摄了波洛克作画的纪录片。Sarah Boxer, The Photos That Changed Pollock’s Life, Critic’s Notebook; The New York Times, Dec. 15, 1998.

[21]夏皮罗,《最近的抽象画》,第263页.

[22]Eli Siegel,“Beauty and Jackson Pollock, Too”, cited in Dorothy Koppelman, “Jackson Pollock – and Ture & False Ambition: The Urgent Difference”, Terrain Gallery, https://terraingallery.org/aesthetic-realism/art-criticism/jackson-pollock-and-true-false-ambition-the-urgent-difference/.

[23]Pepe Karmel, “Pollck at Work: The Films and Photographs of Hans Namuth”, in Kirk Varnedoe and Pepe Karmel, Jackson Pollock, New York: The Museum of Modern Art, 1998, p87-137.

[24]Ibid., p264.

[25]夏皮罗,《最近的抽象画》, 第263页.

[26]曼尼·法博、唐纳德·卡斯比特等批评家认为抽象表现主义绘画是无意识的“能量毫无顾忌的挥散”,见王鲲,《艺术的复杂性——以德·库宁“女人”系列作品为例》,《文艺研究》,2018年第4期,第128-129页.

[27]同上,第259页.

[28]夏皮罗,《狄德罗关于艺术家与社会之间关系的论述》,第208页.

[29]Anson Rabinbach, “German-Jewish Connections: The New York Intellectuals and the Frankfurt Schoolin Exile”, German Politics &Society, Vol. 13,no,36(1995), p108-129.文章总结了纽约知识分子群体和流亡法兰克福群体的总体共性和差异,认为后者致力于批判资本主义,而前者则维持了道德的维度。

[30]迈耶·夏皮罗,《狄德罗关于艺术家与社会之间关系的论述》,第208页.

[31]The Art Workers' Coalition, AWC

[32]Artists' and Writers' Protest, AWP

[33]见 '265 LETTERS TO PICASSO REQUEST REMOVAL OF GUERNICA AS WAR PROTEST', 引自Francis Frascina, "Meyer Schapiro's Choice: My Lai, Guernica, Moma and the Art Left, 1969-70," Journal of Contemporary History, Vol 30, no. 3 (1995): 482. 这封信请求毕加索要求MoMA的馆长和董事会“只要美军还驻扎在越南,就应当撤下《格尔尼卡》”,“通过告诉那些面对美莱村的屠杀无动于衷的人你将不再对他们守护你的画作有道德信任,从而再次激活《格尔尼卡》中愤怒的抗议”。被这些怀着强烈社会责任心的青年艺术家视为老一代纽约左翼知识分子典范的夏皮罗,却拒绝了他们的请求。

[34]夏皮罗,《最近的抽象画》,第265页.

[35]同上,第264页.

[36]这个传说的通常版本讲的是教堂的财务主管提奥费鲁斯,因为羞怯拒绝了晋升主教的机会,又被新到任的主教开除了职位。后悔之余他通过中间人得到了撒旦的帮助,用鲜血签订了变节合同,接受魔鬼成为他的主,魔鬼则成功让他当上了主教。但出于对惩罚的恐惧,提奥费鲁斯向圣母祷告忏悔了他的罪行,圣母为他求得了上帝的宽恕,让他以四十天的苦行斋戒,赎回了与撒旦的合同。

[37]Meyer Schapiro, "The Sulptures of Souillac," in Romanesque Art, New York: G. Braziller, 1977, p102-130

[38]Ibid., p119.

[39]Ibid., p122.

[40]迈耶·夏皮罗(沈语冰、何海译):《抽象艺术的性质》,载《现代艺术:19与20世纪》,第234页.

[41]Ibid., p235.

[42]Ibid., p236。

[43]Ibid., p239.

[44]夏皮罗,《最近的抽象画》,第258页.

[45]"The Nature of Abstract Art," in Modern Art, 19th & 20th Centuries, New York: G. Braziller, 1978, p191.

[46]夏皮罗,《最近的抽象画》,第268页.

[47]见诸葛沂,《T.J.克拉克的现代主义艺术理论》中对此的论述。

[48]见张晓剑,《视觉艺术中媒介特殊性理论研究——从格林伯格到弗雷德》,《文艺研究》,2019年第12期,第30-39页.

作者简介:蒋苇,华东理工大学艺术设计学院教师,浙江大学、纽约大学联合培养博士,当代艺术写作者。目前研究聚焦艺术与社会的关联建构、当代艺术对大众文化的激活和调用等问题。主译托马斯·克洛《六十年代的兴起——异见时代的美国和欧洲艺术》,合译《波洛克传》。发表论文及展评、艺评十余篇。第六届国际艺术评论奖(IAAC)入围中文前十。主持2021年教育部人文社会科学研究青年基金项目、主持2021中央高校基本科研业务费资助项目。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享