温馨提示

因校园疫情防控要求,美术馆暂停对外开放,期间校内师生可正常参观。我们将通过作品推送、线上展厅等形式与公众分享交流,请您持续关注。

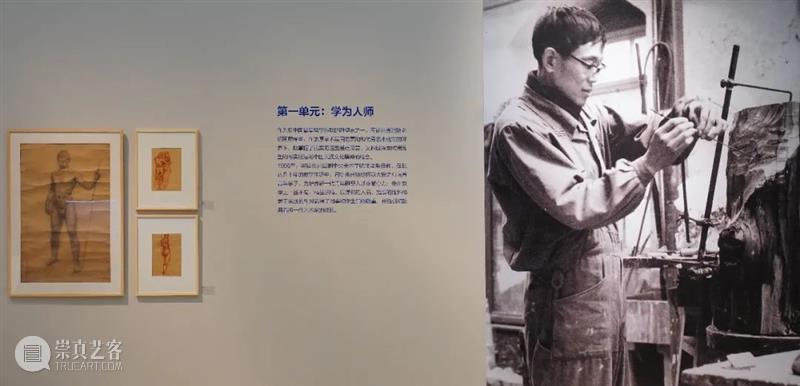

著名雕塑家、雕塑教育家司徒兆光先生1940年6月出生于香港,祖籍广东开平。1959年司徒兆光毕业于中央美术学院附中,后考入中央美术学院雕塑系。1960年由吴作人、刘开渠、艾中信教授主考,选拔司徒兆光前往苏联列宾美术学院留学,雕塑大师刘开渠嘱咐他说:“新中国的雕塑现在还没有发展起来,你要努力学习,回国后大有用武之地”。在前苏联,司徒兆光师从著名雕塑大师米·康·阿尼库申教授,他刻苦学习,努力掌握苏联雕塑的艺术特色,取得了优异成绩,曾获雕塑系素描作业满分。

在新中国雕塑史上,司徒兆光属于承先启后的一代人,他的雕塑具有苏联雕塑和北欧雕塑的严谨方法,但又不受学院雕塑规范的束缚,思路开阔,充满单纯与静穆,是充满诗意的生命之歌。他的作品呈现了欧洲古典雕塑的沉静内美和高贵典雅,同时又具有中国文化的含蓄与温和,为中国现实主义雕塑的革命激情,注入了清新浪漫的抒情意味,丰富了新中国雕塑的内涵与气质。

1966年司徒兆光回国后任教于中央美术学院,历任讲师、副教授、雕塑系第四工作室主任、教授。曾担任全国城市雕塑建设指导委员会委员、全国城雕艺术委员会委员、首都城雕艺术委员会委员。司徒兆光的代表作品有《雏鹰》(1981)、《读书少女》(1984)、《郭沫若像》(1987)、《遐思》(1990)、《宋庆龄》(1995)、《朱德纪念像》(1986)、《我是中国人》(1989)等。作品《扬青稞》、《廖公》、《妮》等曾获奖。他曾为毛主席纪念堂、郭沫若故居、宋庆龄故居、国家体委、奥林匹克体育中心、西昌卫星发射中心、匈牙利著名诗人裴多菲故居博物馆等地创作铜像,为中国人民银行第四套百元钞四大领袖像浮雕进行创作。在北京、巴黎举办个展,被授予俄罗斯列宾美术学院荣誉教授称号。

《雏鹰》 青铜 高17cm 1981年

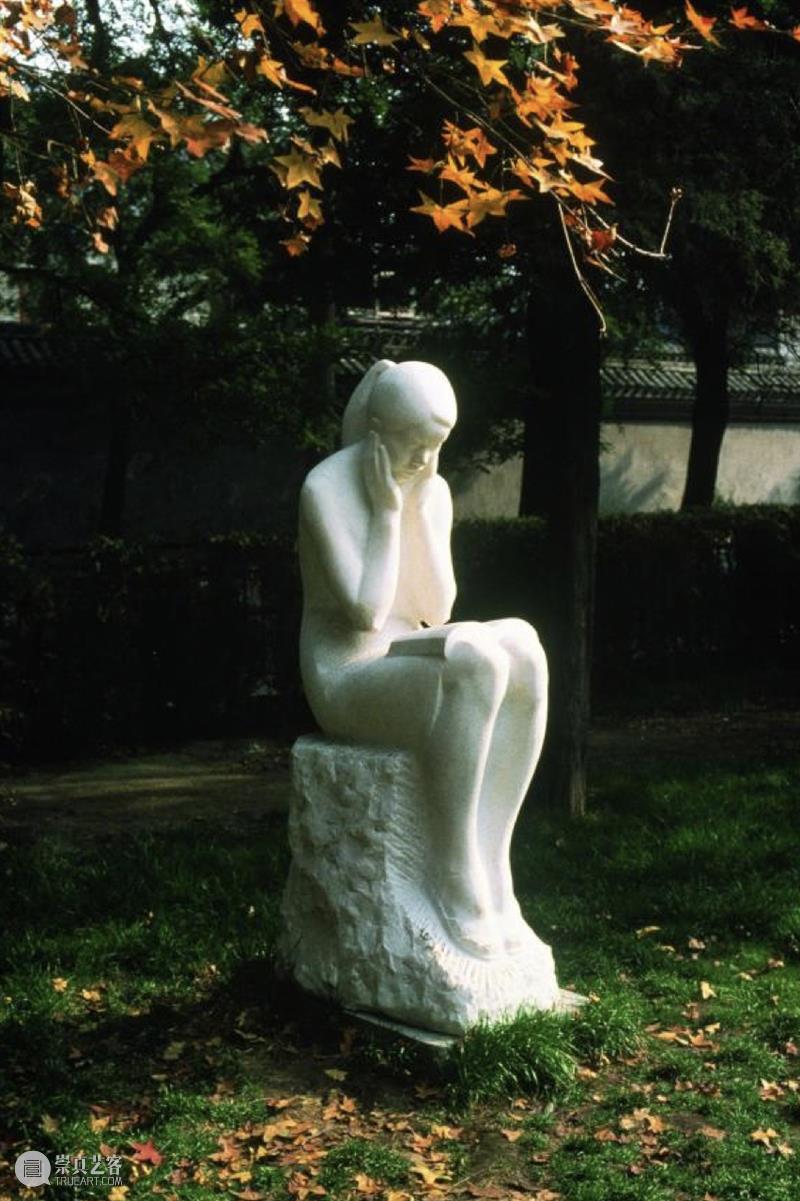

《读》 汉白玉 高200cm 1984年

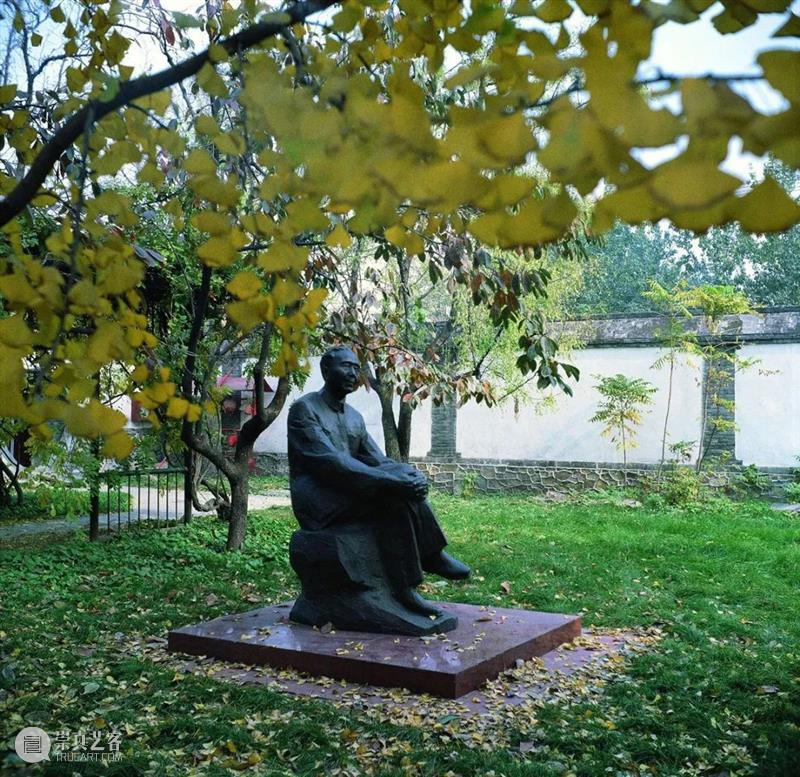

《郭沫若像》 青铜 1987年

《扬青稞》 木 高94cm 1981年

《妮》 木 高46cm 1984年

1970年代后期,司徒兆光曾与中央美院雕塑系王克庆、曹春生、赵瑞英、张德蒂、张德华、时宜、关竞、郝京平、李德利等10位雕塑家深入藏区,创作大型泥塑《农奴愤》,成为时代经典。

司徒兆光是一位优秀的雕塑教育家,他曾经担任中央美术学院雕塑系副主任8年,1996年担任系主任,为雕塑系的发展尽心尽力。他对待学生如亲人,以大爱之心育莘莘学子。他在严格的写实雕塑教育中很重视肌理的变化,强调泥塑的“泥性”与“泥味”,从而更为贴切地表达艺术家的心理与情绪。他的人物速写将欧洲素描的严谨与现场的生动结合起来,将写生对象的丰富表情融入作品。

司徒兆光的人物雕塑追求纯静的人性之美,赋予人物一种单纯内美的形象表达。他自觉地探讨欧洲雕塑的写实造型与中国民族文化精神的结合,从雕塑人物的轮廓线与形体动态中发现了中国艺术的线条之美,从雕塑中自然奔放的“肌理”痕迹中发现了中国书法所代表的艺术内美。他的雕塑形体塑造具有简练概括的特征,传达了丰富的中国艺术精神,对中国艺术的民族化探索做出了突出的贡献。

2020年3月4日,司徒兆光先生在北京逝世,享年80岁。司徒兆光对中国雕塑的贡献已经鲜明地写入新中国雕塑史,也成为中央美术学院永久的艺术财富。本次展览以丰富的雕塑作品和文献,展现了新中国雕塑教育大家司徒兆光的生命历程和艺术追求。中国雕塑界和中央美院雕塑系的全体师生以此来表达对司徒兆光先生的深切缅怀,他在雕塑艺术和雕塑教育上的成就,将激励着青年雕塑家走向未来。

殷双喜

中央美术学院教授

中国雕塑学会副会长

2021年10月31日

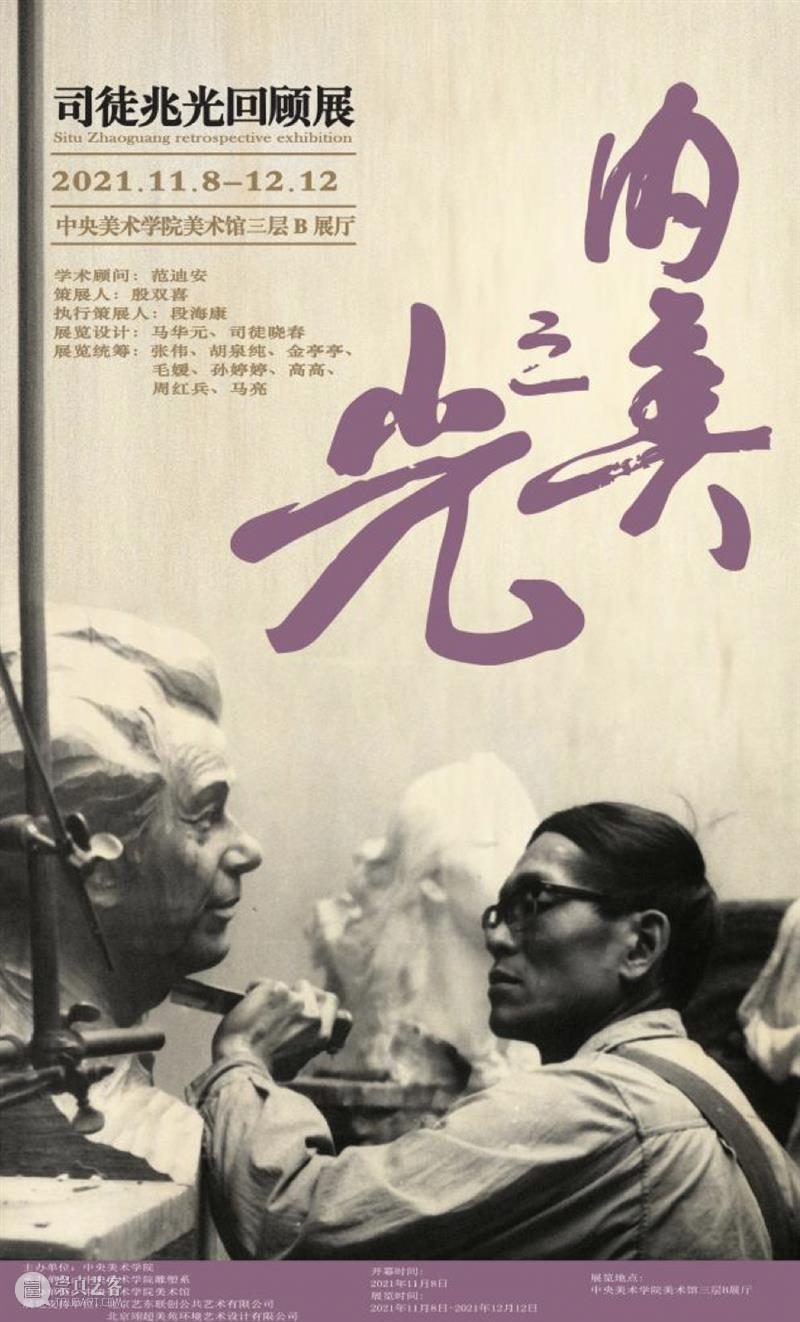

内美之光——司徒兆光回顾展

展览时间:2021年11月8日—12月12日

展览地点:中央美术学院美术馆三层B展厅

学术顾问:范迪安

策展人:殷双喜

执行策展人:段海康

展览设计:马华元 司徒晓春

展览统筹:张伟 胡泉纯 金亭亭 毛媛 孙婷婷 高高 周红兵 马亮

主办单位:中央美术学院

承办单位:中央美术学院雕塑系

协办单位:中央美术学院美术馆

支持单位:北京艺东联创公共艺术有限公司 北京翊超美苑环境艺术设计有限公司

主编:何一沙

责编:吴靖

现场图:王睿莹

识别二维码,关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享