清乾嘉时期《说文》学者篆书艺术之检讨

选自 | 《西泠艺丛》2021年第10期 总第82期 |

四川大学艺术学院副教授、硕士生导师

四川大学书法研究所副所长

【摘 要】

清乾嘉时期《说文》学者的篆书,在篆法上比较考究,也有因墨守《说文》而产生的局限。在风格上崇尚细瘦圆匀的玉箸篆,也有不能广泛涉及商周鼎彝、秦砖汉瓦的局限。某些学者将篆书作为文字使用的主要选择,是其复古的治学方针表现出的偏狭与迂僻。某些学者以隶书、楷书的笔法去写篆字,这种因好古而出新意的篆书风格,要求书写者须具备多面的技法素养,须具备较深的文字训诂功底,似易而实难。剪毫、束毫并非学者们的怪异之举,其目的在于能写出细瘦圆匀、粗细一致的笔画,不能简单以“不足见腕力”诋之。

【关键词】 《说文》学者 篆书创作 风格

01

“手书《说文》字体”辨

清代小学兴盛,学者多习篆籀。沙孟海在《近三百年的书学》中评清季篆书,称“清初写篆字的人很少,王澍算一家,不是最著名。等到小学家一辈出来了,才有好多人去练篆书”[1]。研究《说文》成为风气是在清乾隆中期以后,篆书创作在清乾嘉时期的兴盛,与这股学术潮流大体是同步的。就各碑传文集及清末民初专辑书家的传记《国朝书人辑略》《皇清书史》等所见,乾嘉时期工篆者至少在百数以上,为历世所未有。工篆者来自社会各阶层与各领域,上至亲王如永瑆,下至布衣如邓石如,以及诸名公巨卿,而主要阵容则是通经贯史、究心小学的学者,亦历世所未有。

篆书在清乾嘉时期所复兴者在小篆,所成就者亦在小篆。以学者为主导的篆书创作,自可代表这一时期小篆书法的主要特点。除书史载述较多的孙渊如、洪稚存、钱献之、桂未谷等人外,其他若戴东原、朱笥河、王念孙、王引之、江声、汪中、潘奕隽、孔广森、钮树玉、张惠言、严可均、顾广圻等,皆是《说文》学者中小篆书法比较特出者。由于这批学者学术思想大同小异,且于《说文》皆甚为了然,故他们的小篆书法实际上也是大同而小异。清咸同间有个学者薛寿,便为他们的篆书创作另取了一个比较有时代特点的又似乎甚贴切的称谓——“手书《说文》字体”[2]。受碑学观念之影响,晚清人习篆趋新风,各造其极,竟以二李为陋规,亦斥乾嘉学者所作为《说文》篆字。艺术要发展,必然就要有扬弃,任何一种新风格、新流派的创立皆莫不如此,优则优,劣则劣,未有九原如一的学术,亦未有四海皆准之书学。要对乾嘉诸学者的篆书创作做持平之论,就必须放回到当时的学术文化背景,若以今日之见去诃责前人之不见,则未免太过矣。那么,这些学界前辈的“手书《说文》字体”,其进步者何,局限者何?现析为文字篆法与技法风格两方面述之。

先谈篆法。章太炎以为,金石刻画,本美术之事,笔画不必审正[3]。因为传写古文字或石刻篆文在笔画上欲取美观,自然不必一一遵从字书,此看法与清嘉道间《说文》学者王筠的“彣饰说”相合。以古文字为素材写成书法作品,虽然主要目的是艺术形式美创造,但准确书写文字结构仍是十分必要的,笔法、形式无论作何变化,仍要保持作品文字的可读性,及六书的合理性。书家写篆,要于字体宜讲究,否则,尽书错字,终将遗人笑柄耳。关于此方面的认识,有人竟以篆者身份区分,似乎于书家之篆,不必严守以六书的准确[4],这种看法是不对的。实际上,面对一幅篆书作品,观者不会去考虑作者是文字学家或是书家,不会因作者不通六书、错字倍出而给以宽容,亦不会因作者是文字学家便容忍他们把作品当作抄字书。

《说文》学者书篆,篆法比较考究,是进步的一面。单国霖云:“钱坫、洪亮吉、孙星衍等学者出身的书家,对古文字深有研究,他们在篆书的结构和笔法方面,竭力回归古法,合规入矩,纠正了宋以来篆书不合六法的舛误。”[5]刘恒亦认为:“乾嘉时期文字、训诂之学大盛,篆书书法应运而生,一大批文字学家涉猎篆书创作,在篆法的正确无误及范本的取舍选择方面,都树立了良好的原则规范。”[6]两家看法甚是。学者精研小学,通于故训,悉于形声假借,这是能正确书写古文字的学术保障。字形篆法的严谨,则是以《说文》与石刻篆文为标准的,由于石刻上的篆文字少,实际上又主要以《说文》为参照。“汉以来,传写古文字体一直有两种主要形式,一种是字书,另一种是古体写本(包括石刻)”[7],《说文》便是传写小篆字形最完备的字书。乾嘉学者于《说文》,考旧本、证讹谬,对字形的考证,使他们在写篆书时能比较审慎地甄别六书,合于矩度。他们临摹篆书,如果前人石刻篆文有不合六书的字形,一般会根据《说文》改写,与清初王澍的一依前人讹谬之形写去,是很不相同的。为了求得字形变化,又常常使用《说文》所收重文异体,对学者们来讲,这根本不是难事,即使古文、籀文,亦以小篆笔法规模之。翁方纲《小学考序》载学者王元启口语一条,称当时风气为“好辨许祭酒重文、张次立附字,此学者之大患也”[8],实际上,在笃信《说文》的观念下,欲求篆法变化,《说文》重文当然是最佳的选择,这较之明朝人的用奇形怪字,倒也是进步。

如果说将研究《说文》的成果应用到篆书创作是进步,那么墨守《说文》的后果,就是往往犯了错误而不自知,这就未必是优点了。王文治在《铜鼓书堂印谱序》中称:“近时通儒多读《说文》,然《说文》者,仅说小篆之文,于古未必尽合。”[9]清乾嘉时期“《说文》学”风生水起,臻于鼎盛,但学者研究《说文》却存在一个普遍的缺点,即“对这本书尊崇过度,甚至认为一丝一毫都不许移易,简直将许慎当作圣人看待”[10]。《说文》并非完美无瑕,因为许慎不能见到更多更早的古文字,据以说解的字形是离他时代较近的秦篆,缺点当然也不少。表现在字形上的,“包括许慎在内的文字学者,对小篆的字形结构免不了有些错误的理解,这种错误理解有时也导致对篆形的篡改。《说文》成书后,屡经传抄刊刻,书手、刻工以及不高明的校勘者,又造成了一些错误”[11]。仅就《说文》字头篆文而言,若将这些篆文置之古文字演进序列,其字形产生讹误或被篡改的并不在少数,裘锡圭先生在《文字学概要》中就曾举过《说文》中“非”“戎”“早”“走”“欠”“畀”等篆文讹误的例子。又有“斗”“升”“朝”“髟”“卑”“娄”“乔”“矛”“猒”“卖”“弘”“赞”“世”“牟”“皆”“鲁”“市”“柳”等《说文》篆文,以及以它们为偏旁的其他字,字形也都是有问题的[12]。学者们研究《说文》,既不愿意承认又不能完全考察到《说文》的错误,当他们在写篆书时,也将这些讹谬传抄的字形一并采纳了,这在他们的篆书作品中经常有体现的,这就是墨守《说文》的失误,就是研究《说文》的错误的方法论给篆书创作带来的失误。今日书家能见到更多殷商、两周、战国、秦汉时期的古文字,较乾嘉诸前辈幸运,在篆书创作中,就应该对《说文》小篆及石刻篆文加以甄别,对历朝书家所写篆书亦须甄别,即使是文字学家所写的作品,亦不必盲从。

再谈技法风格。《说文》学者共同造就了写篆书的时代氛围,树立了篆书取法的规范,复兴的是二李风格小篆,小篆新风格也是在这种土壤中成长起来的。《说文》小篆的字形以秦篆为基础,秦篆的官方代表作是以李斯书《泰山刻石》等石刻为主的,后来有唐朝李阳冰刊定《说文》,修正笔法,又有《三坟记》等篆碑存世,加之乾嘉时期流行的《说文》汲古阁本,在字形风格上与二李诸碑也是颇为一致。学者们自然选择二李作为篆书学习的主要对象,而那些字法不合《说文》、风格异于二李的篆书,如汉人砖瓦铭文、《天发神谶碑》《碧落碑》等,在范本的普适性上始终不能与二李篆碑相比,这与研究《说文》的风气不无关系。因此,在风格上崇尚细瘦圆匀的玉箸篆,成为这个时代比较普遍的特征。而学者们都写一种样式的篆书,这在中国书法史上算是仅有的。正因为如此,才保证了小篆书法创作的纯粹性,促成了乾嘉小篆书法创作的繁荣,才会产生众多书写小篆的大家。即使是创造新风格的邓石如、钱献之等人,早年亦无不以沉潜二李为基础,故对于学者们规模二李,亦难轻易加以排斥。

然而,学者们都去规模二李,颇似今日书手步趋二王,千手雷同,亦是一病。学术思想和艺术观念,决定艺术风格是保守的或是创新的。王闿运称,“本朝自乾嘉盛治《说文》,孙渊如、江叔澐等篆书,形具而已”[13],这种批评约等于说他们在书写《说文》篆字。刘恒则谓乾嘉学者的篆书,“强调篆法结构的准确和有根据,而在风格面目上显得拘谨与单调。或许对于用笔技巧和字形姿态这些纯艺术因素的开掘本来就不是学者们所擅长的”[14]。拘谨与单调,确实是大部分学者篆书的缺点,但把原因归于学者不擅长技巧形式美的开掘,就未必妥当了,因为仅观清乾嘉时期至今日的书法发展便可知,书法风格的创新,笔法、结字等形式美的开掘,绝非全是那些不从事学问研究的书家来完成的。并且,这种说法也不能解释同样是研究《说文》的学者若孙渊如、洪稚存、钱献之,何以孙渊如把篆书写得准确如《说文》,而洪稚存不仅写小篆还写金文,钱献之则在小篆的字形姿态上愈变愈奇。不过,清乾嘉间《说文》学者多以考据为生命,而以义理为空虚、以辞章为末事。他们研究《说文》,最大的愿望是复许书之旧,述多而作少,又多也有访求金石之好,但一般以金石为考史之资,考释铭文常以《说文》相证,却很少以金石去证《说文》之误,即使技艺之事,亦以考据视之,以为出新风格则古意泯也。这种凡汉皆好、凡古必真的学术态度,使他们常常把篆书书写也看作表现学问的阵地,唯求写得合六书、合二李,新意则不与焉。因此,《说文》学者写小篆,除钱献之等少数几人之外,其他几乎没有什么创新,虽逢金石学之盛,亦不能以艺术的眼光去关照金石,将篆书取法扩大到小篆以外的金石铭文上去。

02

以篆代隶楷的局限

《尚书》为中国最早的史书,原称《书》,商周时期之执书者,仅限于朝廷史官,文字并不普及。在隶变之前的古文字时代,隶、楷等今体书尚未产生,古、籀便是当时的实用书体。自分隶行,而识字者众,藁草盛而操觚者夥,于是籀古隶草,各宜其用。钟繇所书有三体[15],已垂范于前,是故善书者之所施,未可强以藁草为铭石之刻,亦未可以籀古为相闻之书。徐铉《上校定〈说文〉表》云:“若乃高文大册,则宜以篆籀著之金石;至于常行简牍,则草隶足矣。”[16]汉代分隶盛行以后,篆籀这类古文字已逐渐退居到文字应用的次要地位,一般仅施之于典重的庙堂之刻,或碑额,或匾署。版刻行书、版刻楷书亦盛行,篆籀则用于封面题署、牌记等,以示郑重。就书法风格而言,趣味不同、古今有异的书体,当适应不同的功用及格式,大抵“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜”[17]。

乾嘉学者的篆书创作,在章法上以对联、中堂、条幅等为主,是书体与形式结合得比较好的范例。学者们或又相互以篆字为著述题署封面,使开卷者归于平和静穆,亦颇可称道。但是,强抱复古之思想,以为非仓籀之遗不传造字之意,非许慎之书不传六书之法,以篆字作为书写文字的唯一选择,似未可称之为进步。

清乾嘉时期,以秦篆代隶楷的典型,当属吴派经学家江声[18]。文字变迁,自繁趋简,隶体变篆,虽增损不合造字之原,但总算是进步的,江氏却称隶书为“六书之蟊贼”。盖江氏古心古貌,崇尚经史训诂之学,他尝言:“许氏《说文》为千古第一部书,除九千三百五十三字之外无字,除《说文》之外,亦无学问也。”[19]又欲撰《经史子字准绳》,以《说文》辨先秦典籍,去其俗字,惜其书未成。故江声生平不作楷书,不为俗字,《说文》所无之字,必以假借代之[20]。即平日笔记、经史注疏,皆以古篆。予友朋之书札(图1),予市人之账表、药方,亦皆古篆。若见者是孙渊如等小学家尚可读,俗儒、奴子之辈,则必以天书符箓视之,卒不能诵也。江声著《六书说》[21]《尚书集注音疏》[22](图2),及为毕沅校刊《释名》[23](图3),亦手摹篆文刊板,以致不便识读,难行于时矣。以古篆刻书,非专属江声之好,其好友孙渊如也曾以篆书刻《仓颉篇辑》,然皆因不便卒读,而不得不趋俗以楷书刻之。早在元明时期,若周伯琦、杨桓等人,亦皆喜以篆字刊板[24],这些人要么是好古之士,要么是研究《说文》的学者。不过,刻书用字总归要考虑读者,当以方便阅读为上,其目的在承载著述,不是表现古文字。

段懋堂曾延江声为其《说文解字注》篆文,篆字较为精整,与江声其他书札手写或著述中刊刻的篆字风格有所不同。黄子高尝见江氏自书自刻砚铭,称其“结字长短参差,不拘一格,兼有《石鼓》《诅楚》《国山》之遗”[25]。方朔则称江声篆字手写《释名疏证》,在篆法上颇有《周宰辟父第三敦名》之意趣[26]。由其刊板诸书篆字观之,六书合于规范,自是没有问题,但并非谨守《说文》字形结构,而是融合大小篆于其中。用笔较为简率,点画起止处犹见出锋,结字似楷书方块形,与二李小篆颇不相同,也还算有些新意。

乾嘉考据学派,论者多称“汉学”,以戴震为首的皖派和以惠栋为首的吴派为代表。梁启超称“其‘纯粹的汉学’,则惠氏一派”[27],固因此派中人遵古守家法,是其优点,而抱以凡古必真的治学方针,则墨守、偏狭、盲从,便是缺点了。江声师事惠栋,其排斥隶楷,刻书、笔札皆以古篆,实际上正是这种治学方针表现在书法上的偏狭与迂僻。字体发展完备之后,书写者选择什么字体记录信息或从事书法创作,历来都有复古与趋时两种倾向。古者,故也,识前言者也,十口相传为古,欲知古,则必通于故言故训。许慎著《说文》,以秦篆说解文字六书之原,在于存古,以裨来者识前言。东汉古文经学家研究壁中书等古文经籍,训诂不过是工具,可是,他们的著述未必不写隶书、不用俗字的。许慎《说文》原书,说解字必为隶书,否则其书也不能通行,就其后叙及徐冲上书看,也并不排斥汉人俗字[28]。不独江声,吴派其他学者若孙渊如、钮树玉、顾广圻等,都存在这种墨守《说文》,写字好用古篆的倾向。如果许慎能见到与秦篆一样成系统的古籀文字,他一定会以古籀作为字头的,那么,这些研究《说文》的学者必然也会选择古籀作为日常书写或篆书创作的主要书体。《皇清书史》所载清朝书家,与江声一样以秦篆代隶楷者,并不在少数,盖书家写字及创作观念,亦无不受时代学术风气之影响。虽然,以古篆为简牍刻书之事,非若隶楷藁草为宜,可反观今日,在多数书人缺乏学术支撑的状况下,篆书几被作为纯观赏性的作品悬挂于展厅,过甚强调笔墨形式的同时,却丢失了书史前辈们随手作篆的能力,丢失了那种儒雅平和的格调,亦不能称为绝对的进步。

《说文》学者好写古篆,本是一种崇古的倾向,但有时却因此而产生新的风格[29]。翻阅《续修四库全书》经部小学类著述便可知,其中有部分序跋及正文所刻字体,方块若楷书,笔法亦为楷书,但很不易卒读,是因为书写者以楷书笔法写篆书的结构,笔法趋于今而六书却仍于古,这与孔安国《尚书序》里提到的“隶古定”[30]在方法上倒是一致的,只不过是在学者们好古心理驱使下的产物罢了。“隶古定”指用隶书的笔法写古文的字形,以楷书笔法写古文的字形则称为“隶定”[31]。古代有些字书中便保存有这种隶定字形,如夏竦的《古文四声韵》,就有不少字是据书传而隶定者。清代很多碑派书家写北魏楷书,常常以篆书笔意为之,那是笔法意趣的尚古,而邃于文字学的书家以楷书笔法写篆字,则是在文字六书上的存古,两者虽都出于好古之尚,但效果却是不一样的。

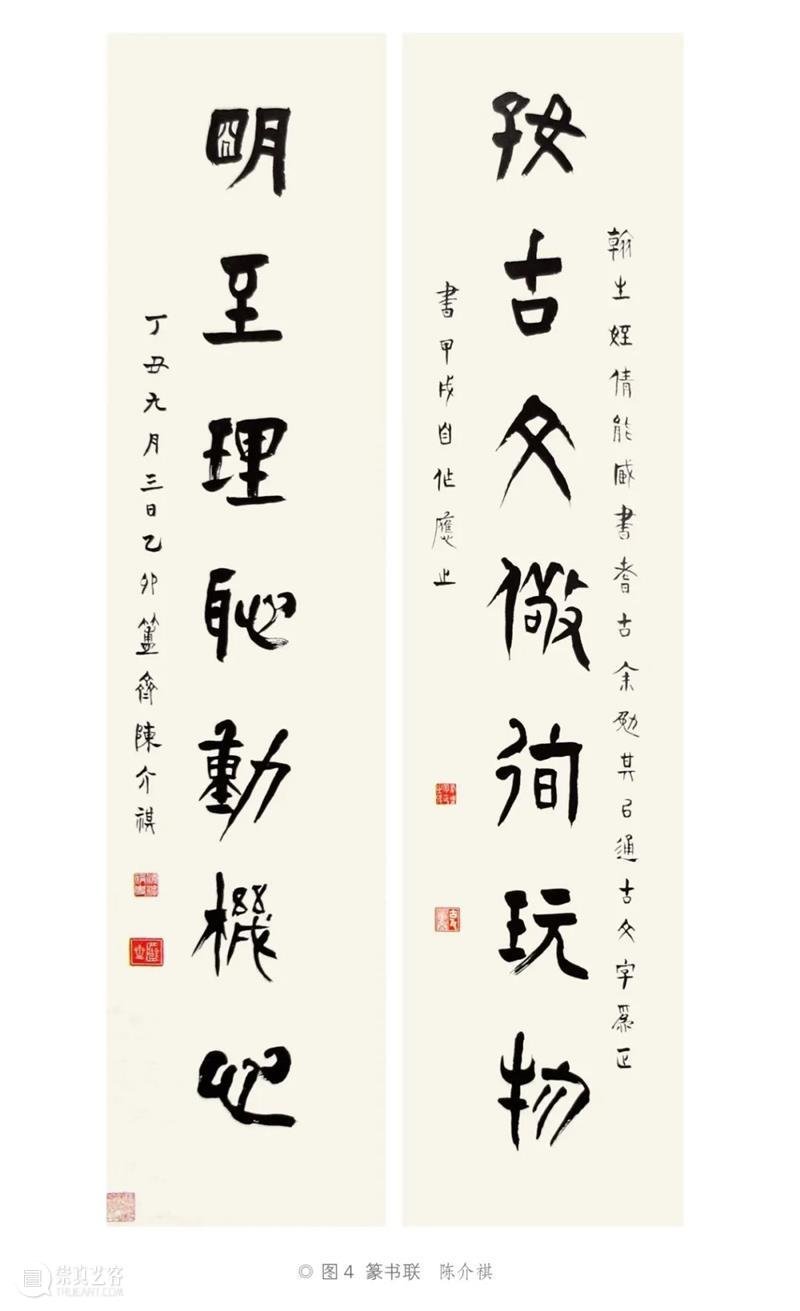

被誉为乾嘉考证学领袖的朱笥河,以小学训士,提倡朴学尤力,又刊《说文》广布江左右。其书法讲求六书,悉遵《说文》,便具有这种隶定的效果[32]。朱笥河曾数校乡试、会试,又曾视学安徽、福建,好振拨后进,皆因材施教,拓越畦畛,其“著录弟子不下千人,咸负盛名,各官内外”[33],故孙渊如谓“世称据经好古之士为‘朱派’云”[34]。可以推测,“朱派”中人及影响所及,对这种以楷书笔法写篆书字体的方式,多争慕效之,在当时大概是比较流行的,这也可看作是清乾嘉时期经小学著述多有这种写法的一个原因吧。不过,要指出的是,欲以隶书笔法写篆字的隶古定字体,或以楷书笔法写篆字的隶定字体,并非人人能作,它必须具备两方面的条件:一是深通六书,能识古字,熟稔篆书书写技法;二是知隶、楷字体之所从来,并精通这两种书体不同于篆书的书写技法。若仅能识古字而不通隶、楷笔法,则所书必拙劣,没有艺术的美感;若仅通隶、楷笔法而不识古字,则乖异六书,俗气满纸。故这种因好古而出新意的书写风格,其创作方法的特殊性便对书写者提出了更高的要求,即必须有多面的书法技法素养,亦必须有较深的文字训诂功底。但观清乾嘉以后直至今日的篆书创作,能以此而独标一格者,多是工书的小学家、金石学家,其原因便在此(图4)。尽管这种创作方法普适性不强,推广非易,若今日书学界好古之士能稍有涉及,篆书创作或又增一面目,亦非坏事。

江声者流以秦篆代隶,朱筠者流以楷法书篆,都是好古甚笃的学术思想在书法上的表现,这算是特例,在当时的书学界毕竟还不算主流。在以师摹北魏碑刻为主的碑派书法尚未大播的清乾嘉时期,研究《说文》的学者虽以篆迹传世为主,但他们也能在篆书这一统系之外,兼及真行,向二王名家谱系学习。这也昭示今人,五体书各有其美,各有其用,不必抱个人之私,便以篆籀之高古而视藁草之书为背经媚俗;亦不必以藁草之意态挥洒,而诋篆籀为技法单一。

03

再论剪毫、与束毫

书法的时代风格因书家群体创作倾向而变异,个人风格则因书家个体创造而变异,书写材料、工具、手续的不同,也是风格变异之因。孔子曰:工欲善其事,必先利其器。影响书法风格的至要之器,当属毛笔。因特殊风格要求而改造毛笔者,书史记载确实不少。清乾嘉时期,学者间流行写圆匀一致的玉筋篆,这既是当时的时代风格,也是书家们的个人风格。可是,因同时的邓石如以羊毫写出新风格,后来的鉴赏家便给学者们定下一个以剪毫、束毫写篆的罪名。此于篆书创作虽非最为紧要,但亦当一辨云。

先看批评意见。清嘉庆时有个学者孔广森,兼工篆书,其《与裴编修论篆第二书》称:“至有剪其毚颖,稿以荻灰,手不应心,乃听命于犀植,臂非使指,又假力于鱼胶。虽复平直方圆,程圭准黍,顾其楮毫烟墨,振采失鲜,尚足语舒云结雾之工,绝岸秃峰之妙哉!今徒见绎碣之伪文,执阳冰之槁简,以为斯翁墨妙,小生笔精。”[35]清嘉道间印学家黄子高主张以长锋羊毫写生宣纸,在其《续三十五举》中,驳斥当时人作篆“每将新颖切去,却用弦线束缚,令点画匀适,辄自以为得计,不知笔既无锋,何以运转”[36]。与黄子高同时的学者书家梁章钜,亦在《退庵随笔》中指出:“篆字须用正锋,须用饱笔浓墨为之,近人率用秃笔,或竟剪去笔尖,不可为训。王虚舟篆体,结构甚佳,惟用剪笔枯毫,不足以见腕力。……昔人言篆是善者,就日中视之,必有一线浓墨在每画之中间,毫无偏倚,此岂剪笔秃毫之所能为哉。”[37]清末学者书家杨守敬在《学书迩言》中,亦批评王良常、钱献之等人的篆书“以秃毫使匀称,非古法也”[38],唯以邓石如羊毫作篆为独高。当代书法史学者刘恒亦称孙渊如、洪稚存、钱献之等学者写的篆书“点画平稳整齐,墨色浓淡均匀,他们所用的都是长锋笔,只是将笔锋作烧、剪处理使之齐整的做法太显匠气,不足为法”[39]。

剪毫、束毫写篆所遭到的批评,当然还不止以上几家,自乾嘉以后直至今日,可谓绵延不绝,势力强大,影响深远。合各家之说,责难大抵如是:经过束缚或烧、剪的毛笔,或已锋秃,或无笔尖,以这样的毛笔写篆书,不能使转相引,不能圆笔正锋,亦不足以见腕力,呆板不灵,匠气不除。篆尚婉而通,亦尚圆而实,按各家之批评,似乎这种经过改造的毛笔根本不适合写篆书,不能表现篆书的形式美。其所以责难,当有一个外部原因,即邓石如破除玉筋篆难作的旧辙,创以分隶笔法改造篆书的方法,为清嘉道以来书家乐于接受。加之邓氏以长锋羊毫作篆的实践,人们便以为,唯长锋羊毫才能写出篆书的雄强博大,故诋诃剪毫、束毫便是不见腕力的根本原因。但观这些批评者,或不精篆书,或即使写篆书,亦不怎么看重玉筋篆,故此,才会认为以这种方法写的篆书太过呆板,没有变化。但是,因一种新工具的尝试,一种新风格的出现,便诋毁旧有的工具或旧有的风格为一无是处,似嫌偏激有余,而持平不足。

既有批评,则有反批评。当代书家张宗祥在其《书学源流论》中云:“古人作篆,其笔墨皆不同。近人作篆,如钱十兰其笔疑皆剪过。独(邓)石如锋毫尽露,其笔墨与常无异。结构法汉碑额而用笔不类。其后吴让之学之,究非篆之正宗。”[40]邓石如以长锋羊毫书篆,点画起讫转折皆有迹可循,肥瘦提按亦时时变化,其笔法与相对匀整划一的玉筋篆就很不相同。在张氏看来,邓石如一派用笔非篆书正宗,则剪毫作篆便是合理的存在了。当代书家徐无闻工于玉筋篆,其《篆隶书法简论》记载:“小学大师黄季刚虽不以书名,但于书法多有卓见。湖北省图书馆藏《名人楹联大观》,书中有黄氏亲笔批语。他在张惠言篆书联旁批云:‘用笔起止回旋皆成一点,而结字未悉工。’又在洪亮吉篆书联旁批:‘起止有点,较之皋文尤易见。世不得其法,以为剪笔头书,非也!’我素来留心观察孙、洪、钱诸家篆书,对黄先生之说深以为然。”[41]这是以点画起止处有点,得出诸学者所书并不剪毫的结论,且其他也有人持相同的看法。此自聊备一说,至少说明钱献之、洪稚存等人写篆并非全都依赖剪毫的。

要指出的是,剪毫、束毫写篆并非出于三两人的怪异之举,它能成为一种普遍流行的现象,并且有大批学者为之,当有其存在的必然性。技艺之事,若一个时代的饱学之士皆犯同一种低级错误,似乎也不太可能。对毛笔的这种改造,当然不是乾嘉学者们的发明,考之书史,亦渊源有自。元代书家吾衍工于玉筋篆,以课徒为业,尝指示初学者习篆云:“不知古初有笔,不过竹上束毛,便于写画,故篆字肥瘦均一,转折无棱角也。后人以真、草、行,或瘦或肥,以为美茂,若笔无心,不可成体。今人以此笔作篆,难于古人尤多,若初学未能用时,略于灯上烧过,庶几便手。”[42]在灯上略烧笔尖,其改造毛笔的效果与剪毫是相似的,秃毫是毛笔经久使用而笔尖自然秃去,束毫则是用细丝线捆扎笔尖上端。此诸法目的皆在于能写出细瘦圆匀、粗细一致的玉筋篆笔画,避免出现提按失控而造成肥瘦不一的弊病。所谓“不见腕力”之诟,似乎是说,凡如此书写者,笔力皆不厚实,必须通过这种手段来辅助控笔。运纯中锋写圆匀一致的玉筋篆,用笔难度较大,没有临池经验的人以为简单,学之不成遂加诋毁,亦无足怪矣。烧、剪、束毫或秃毫,在形制上确与古初“竹上束毛”的笔相似,经过改造,便是要仿古以方便写出如古篆那样不露圭角并且肥瘦匀一的点画,此亦正是玉筋篆的书写要求。毛笔古称“聿”,甲金文“从又持丨”,或“丨”之下端靠上有左右两注笔,表示捆束的兽毛,这种“竹上束毛”的古笔,锋毫较短,且中有笔心。吾衍所谓“笔无心”,即宋元以来流行的无心散卓笔,颇便行草提按肥瘦的用笔要求,但与束兽毛于竹木之端的有心笔形制不同[43]。唐朝通行的毛笔,是与古笔相似的有心笔,李阳冰小篆习李斯,可能即用这种有心笔。后来学小篆的人远绍李斯而近取阳冰,南宋书家陈槱在《负鲜野录》中称:“常见今世鬻字者率皆束缚笔端,限其大小,殊不知篆法虽贵字画齐匀,然束笔岂复更有神气。”[44]虽有批评之意,却反映了唐宋以来书家以束毫来表现小篆之美,确是比较流行的风尚。加之吾衍论篆书的影响颇大,到清乾嘉时期,好古的学者们接受他的意见,在作篆时以剪、束毫的办法将有心笔改造为无心笔,或也算是一种仿古的表现吧。

乾嘉学者写小篆,由于在风格上多固守二李,笔法几无创新,即使有新创的钱献之,变化亦在结字而非笔法。故以烧、剪、束毫或秃毫写篆,要皆出于规模二李笔法的选择,简单以“不见腕力”视之,未免诃责太过。邓石如晚年在篆书笔法上的大创,与学者们的篆书风格已经不同,故亦不必以邓氏之沉劲而贬学者所书为枯槁。论篆书之醇醨合度、儒雅简静,今不如古;论可接受的古文字书法的数量,古不如今。因各时期古文字材料的重见天日,今日篆书创作在取法的广度上为历世所未有,甲金简牍,各有其美,固不必谨守于玉筋篆一体。至于毛笔,它只是书法形式美创造的工具,则勿须执迷于长锋羊毫必乃得劲,勿须不屑于剪毫、束毫必不见腕力。惟以羊毫书篆既见浑劲亦见精整为上,以硬毫秃毫既见平正亦见肥瘦为上。篆书创作不必过多依赖于对毛笔等工具材料的改造来出新,关键在于书写者的功力和技巧。以形而下之器、之方法,最终归于一以贯之的篆书之道,才是书家应当追求的境界。

04

结语

对乾嘉时期《说文》学者篆书创作以检讨,并非是要否定他们在篆书史上的地位和影响,而是执行一个持平之批判,发掘其真相,并予以新意义和新价值,以为今日书法研究与创作之资鉴。对待古人之书,在篆法、风格等方面不必盲从,前人某些论书的妄语,亦不必盲从。各时代的篆书作品,都有其不同时期的特点,也都体现出书家各自的书写习惯、学术水平和审美趣尚,今日在继承这些传统时,就要有甄别为去取的精神。

[1]沙孟海:《沙孟海论书丛稿》,上海书画出版社1987年版,第43页。

[2]丁福保:《说文解字诂林·补遗》,中华书局1988年版,第15734页。

[3]章太炎《说文解字序解读》云:“钟鼎刻画,义取美观,字体正否,在所不计,亦如李斯作小篆,而所书碑石往往自乱其例。史籀作大篆,而自书《石鼓文》,亦不尽合六书。良以石刻本是美术,故不求字字审正尔。”崔尔平点校《明清书论集》,上海辞书出版社2011年版,第1576页。

[4]雷浚《近鄦斋印谱序》云:“古今篆书有两家:有书家之篆;有小学家之篆。书家之篆,如国朝王太史澍是也。其篆不用《说文》,用偏旁拼凑,几若无一字不可篆。小学家每窃议之。小学家之篆,如嘉定钱判官坫、阳湖孙观察星衍、元和江征君声是也。”韩天衡编订:《历代印学论文选》,西泠印社出版社1999年版,第624页。

[5]单国霖:《碑帖消长及多元发展的清代书法》,《中国法书全集·清代卷一》,文物出版社2009年版,第13页。

[6]刘恒:《从篆、隶书体的发展看晚清碑派书法的成就》,叶鹏飞编《中国书法全集·清代名家卷三》,荣宝斋出版社2001年版,第14页。

[7]李零:《汗简、古文四声韵·出版后记》,中华书局2010年版,第159页。

[8]谢启昆:《小学考》卷首,《续修四库全书》第922册,上海古籍出版社2002年版,第1页。

[9]韩天衡编订:《历代印学论文选》,西泠印社出版社1999年版,第565页。

[10]李学勤:《古文字学初阶》,中华书局1985年版,第62页。

[11]裘锡圭:《文字学概要》,商务印书馆1988年版,第62页。

[12]赵平安:《说文小篆研究》,广西教育出版社1999年版,第9—26页。

[13]李放:《皇清书史》卷二一,《丛书集成续编》第99册,台北新文丰出版公司1989年版,第542页。

[14]刘恒:《从篆、隶书体的发展看晚清碑派书法的成就》,叶鹏飞编《中国书法全集·清代名家卷三》,荣宝斋出版社2001年版,第13页。

[15]羊欣《采古来能书人名》云:“钟书有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行狎书,相闻者也。三法皆世人所善。”黄简点校:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第46页。

[16]许慎撰、徐铉校定:《说文解字》卷一五下,中华书局1966年版,第321页。

[17]阮元:《北碑南帖论》,崔尔平点校《明清书论集》,上海辞书出版社2011年版,第1044页。

[18]江声(1721—1799),本字䲔涛,又字叔澐,号艮庭,江苏吴县(今苏州市吴中区、相城区)人。清嘉庆元年(1796)举孝廉方正,赐六品顶戴。师事惠栋,邃于经史小学,著《尚书集注音疏》十二卷、《六书说》一卷、《艮庭小慧》一卷、《论语俟质》三卷、《恒星说》一卷等书。

[19]钱泳:《履园丛话》卷六,《续修四库全书》第1239册,上海古籍出版社2002年版,第97页。

[20]《清史稿》江声本传:“其写《尚书》瀍水字、蘉字,不在《说文》,瀍据《淮南》作廛,蘉据《尔雅》作孟,人始或怪之,后服其非臆说。”赵尔巽等撰:《清史稿》卷四八一,中华书局1977年版,第13231页。

[21]清咸丰元年(1851),李祖望跋《六书说》云:“《六书说》一勒于石,一镌于枣。原本计二十五行,每行七十五字,字径半寸,碑首题‘江徵君六书说’六字,字径二寸许,皆艮庭先生手篆,拓本传世颇少。”江声:《六书说》,《续修四库全书》第203册,上海古籍出版社2002年版,第637页。

[22]彭蕴章跋《尚书集注音疏》云:“(艮庭)先生工篆书,手书是书,刊板行世。凡有大篆之字必书大篆,大篆不足继以小篆。不独疏解精核,兼可识大篆,其有功于世不浅也。”李放:《皇清书史》卷二,《丛书集成续编》第99册,台北新文丰出版公司1989年版,第363页。

[23]清乾隆五十五年(1790),毕沅《篆字释名疏证叙》云:“取唐宋人书有引是书者,会萃以相参校,表其异同,正其纰缪,且益以补遗及续《释名》,题曰‘释名疏证’,刊印寄归,属江君声审正其字。江君谓必用篆文,字乃克正,请手录之,别刊一本。余时依违未许,既而覆视所刻,辄复删改。”新文丰出版社编辑部:《丛书集成新编》第38册,台北新文丰出版公司1985年版,第425页。

[24]叶德辉云:“元椠周伯琦《六书正讹》五卷,每叶八行,篆文约占小字六格,小字双行,每行二十字,篆文圆劲,楷书遒丽,盖以伯温手书上版者。……又元刊杨桓《六书统》二十卷,《六书溯源》十三卷,《瞿目》云,桓夙工篆籀,全书皆其手书,故世特重之。”叶德辉:《书林清话》卷七,辽宁教育出版社1998年版,第145页。

[25]黄子高:《续三十五举》,韩天衡编《历代印学论文选》,西泠印社出版社1999年版,第363页。

[26]李放:《皇清书史》卷二,《丛书集成续编》第99册,台北新文丰出版公司1989年版,第363页。

[27]梁启超:《清代学术概论》,上海古籍出版社2005年版,第28页。

[28]段玉裁注徐冲《上说文表》“稽首再拜”条:“稽,篇末作䭫,二徐本同,不应一篇而乖异如此。盖冲本从俗皆作稽,后人或以古字改之,参差不一。凡许序及冲上书用字,皆同汉人,不必合于其全书所谓古今字是也。”段玉裁:《说文解字注》卷一五下,凤凰出版社2007年版,第1343页。

[29]唐兰云:“清人研究《说文》,把小篆写成楷书,许多经学小学的著作,都是用这一类文字写的,近如章太炎、孙诒让的书还都如此,是一般人看不懂的,也是字典里所没有的,其意在复古,结果却变成创新了。”唐兰:《中国文字学》,上海古籍出版社2007年版,第111页。

[30]孔颖达《尚书序·疏》:“言‘隶古’者,正谓就古文体而从隶定之。存古为可慕,以隶为可识,故曰隶古,以虽隶而犹古。”孔安国传、孔颖达正义:《尚书正义》,上海古籍出版社2007年版,第18页。

[31]裘锡圭:《文字学概要》,商务印书馆1988年版,第78页。

[32]朱笥河及门弟子李威,曾对朱氏引领的这种书写风尚作过记载,其《从游记》云:“六书之学不绝如线,近代著作家或以楷画效篆体为书,盖楷法难明仓史遗意,往往从类不分,故不得不杂篆法为之,波折纵横,并出新意。先生深病学者不明文字所由生,其叙刻《说文》,推论原委,有半讹全讹之叹,故亦喜为此书。每摹勒入碑版,古趣盎然,见者辄不能句读。先生尝言:‘吾非嗜奇,欲得古人制字意耳。’及出视学,士争慕效,不知其故而貌袭之,诡异乖违,若瓦缶与彝鼎并陈,鳝鳅与螭龙共舞。”朱筠:《笥河文集》卷首,《续修四库全书》第1440册,上海古籍出版社2002年版,第115—116页。

[33]洪亮吉:《椒花吟舫图序》,刘德权点校《洪亮吉集》,中华书局2001年版,第371页。

[34]孙星衍:《笥河先生行状》,朱筠《笥河文集》卷首,《续修四库全书》第1440册,上海古籍出版社2002年版,第111页。

[35]孔广森:《骈俪文》卷一,《续修四库全书》第1476册,上海古籍出版社2002年版,第376页。

[36]韩天衡编订:《历代印学论文选》,西泠印社出版社1999年版,第358页。

[37]崔尔平点校:《明清书论集》,上海辞书出版社2011年版,第1069页。

[38]同上,第1269页。

[39]刘恒:《中国书法史·清代卷》,江苏教育出版社2002年版,第240页。

[40]同[37],第1667页。

[41]上海书画出版社编:《书法自学丛帖·篆隶》,上海书画出版社1986年版,第10—11页。

[42]吾衍:《论篆书》,崔尔平点校《历代书法论文选续编》,上海书画出版社1993年版,第204页。

[43]朱友舟:《中国古代毛笔研究》,荣宝斋出版社2013年版,第236页。

[44]黄简点校:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第376页。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享