西土城的青春旧事|考北京电影学院记

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

打开我这一年的腾讯音乐年度总结,发现听的最多的歌居然是新裤子的《你还记得那个电影演员吗》,其实这首歌讲了什么我也没有去细究,无非应该是夏天,姑娘,电影,这些元素都是我喜欢的,尤其是青春期的记忆点,因此下意识的就听得多。说到电影,我青春期最大的理想就是当一个导演,而且还是个文艺片导演。所谓青春残酷每个阶段理解不一样,我现在觉得所谓青春残酷就是,当时觉得和诗一样,事后多年其实觉得和屎一样,但是即便是屎也是有温度的。青春期的爱恨交织都是用力过猛的,但是不用力过猛又不像是青春期,努力的爱,努力的伤害和被伤害,努力的矫情,多年后甚至会怀念那时的激情和非理性——因为一辈子大多数时候,尤其是成年之后走入社会大量时间需要的是理性处理。没人会和青春期过不去,谁没年轻过,谁没有满地狼藉,一地鸡毛的时候?想想以前的窘迫,多年之后我大可以一句话恬不知耻的概括:那时太幼稚啦!想想自己现在就成熟了吗?也没有,至少我依然喜欢玩具,依然爱矫情。

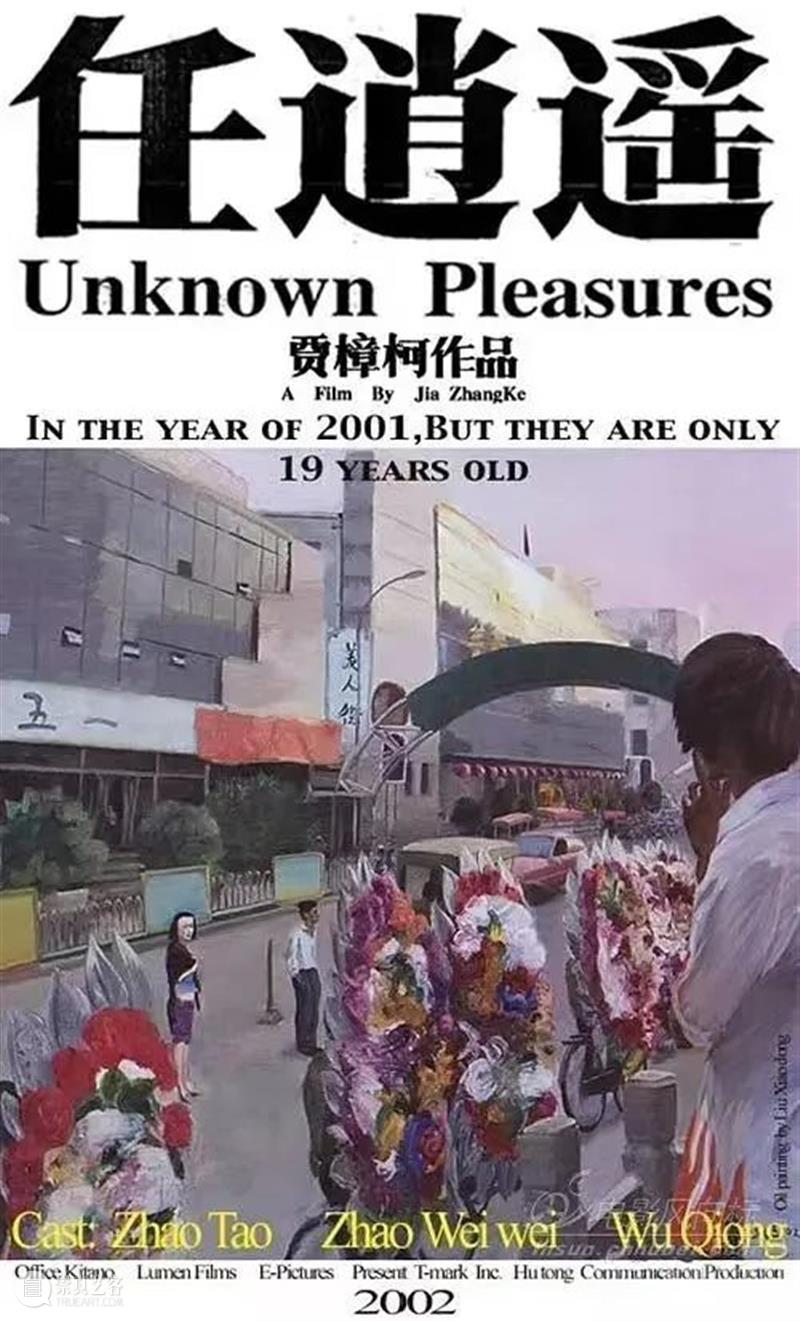

2007年的夏天高考后我在太原漫无目的飘荡,这已经是我第三次高考后的夏天了,那些年的夏天我几乎都是高考后在太原这么丧气的呆着等着命运的审判。我一直也不知道我怎么从优等生混成了一个老复读生,性格决定命运,年轻时总是不服气导致陷入一个怪圈,在太原的夏天印象深刻,我依然记得那时的阳光焦灼,记得解放路和柳巷的柏油马路散发的气息,街上到处听得到周杰伦庞龙的流行歌曲。高考后在太原一方面混日子,一方面也去网吧和书店,正是在网吧我看完了贾樟柯的故乡三部曲《小武》,《站台》,《任逍遥》。2007年的夏天太原我印象太深刻了,首先高考后长时间在那里找工作混日子,其次考试成绩出来后我考上了一个省内的破二本学校,在家里的威逼下我答应去上大学,我几乎是哭着答应去上大学的,等到大学报道那一天我见到辅导员第一反应就是应该退学,上学或者不上学对我来讲人生已经很失败了,与其失败不如更失败一些吧,更失败一些还有一些可能。我也知道自己不可能再继续复读了,为了退学方便我甚至没有买任何床上用品,辅导员让我考虑一天再说,我在宿舍一夜未眠,第二天就带着退学的学费回到了太原,由此开始了一段真正意义上的青春期漂泊生活,回到太原呆在山西大学附近的许西村,那段时间确实没想到要做什么,就呆在小旅馆自己看租来的DVD。有一次在太原书城看到了中国盲文出版社出的《贾樟柯故乡三部曲》就认真的读起来,读着读着发现贾樟柯原来是电影学院文学系的学生,而且贾樟柯也是复读多年,居然也混迹过许西,那一刻我好像发现了自己应该干什么,我为什么不去考考电影学院文学系导演系什么的?

我后来很长的时间里迷贾樟柯,或许是因为贾樟柯对我是超越电影的,就像是多年前陈凯歌的《黄土地》之于贾樟柯的意义,这些情感使得我无法客观的评价故乡三部曲时代的贾樟柯。也是因为贾樟柯我逐渐告别了一段盲流的流浪生活,生活既然好像有了一点眉目,我决定继续找个学校复读,从太原出发到晋中太谷,找了一个远近知名的复读学校,因为我有本科录取通知书所以免去了学费和住宿费,有了挂靠的高中我继续回到了太原,我着手找一个能交影视编导的辅导班,在那时我认识了老杜——老杜是我直到今天的好朋友,老杜的辅导班还在许西附近,于是我2007年的秋冬依然混迹在许西。在老杜的班我认识了都都和老杨,我后来的日子里基本上是在他们家混过来的,尤其是都都,现在算来我们快有五六年没见过了,但我总会想起借宿在他家的冬天,以及我们到北京混在回龙观的日子。此外老杨在阳泉,我也是第一次去阳泉的经历,名义上我是辅导文化课,其实就是一起胡玩。都都是一个多年后我依然觉得神奇的人,他给我的印象绝对是混迹在太原街巷的小混混,但是居然喜欢都索尔贝娄,他比我多考了两年电影学院未果,后来放弃考大学去上班了,他后来肯定不去读索尔贝娄了,想到这些我觉得真是青春残酷。我们当时一起看各种文艺片,要多文艺有多文艺,看大闷片,整夜不睡闲聊理想和电影,以及文学,现在想想真是魔幻,我后来再回太原找他已经是个生意人了,青春期的女朋友散了,电影和小说估计随着房贷和工作早已远走了。

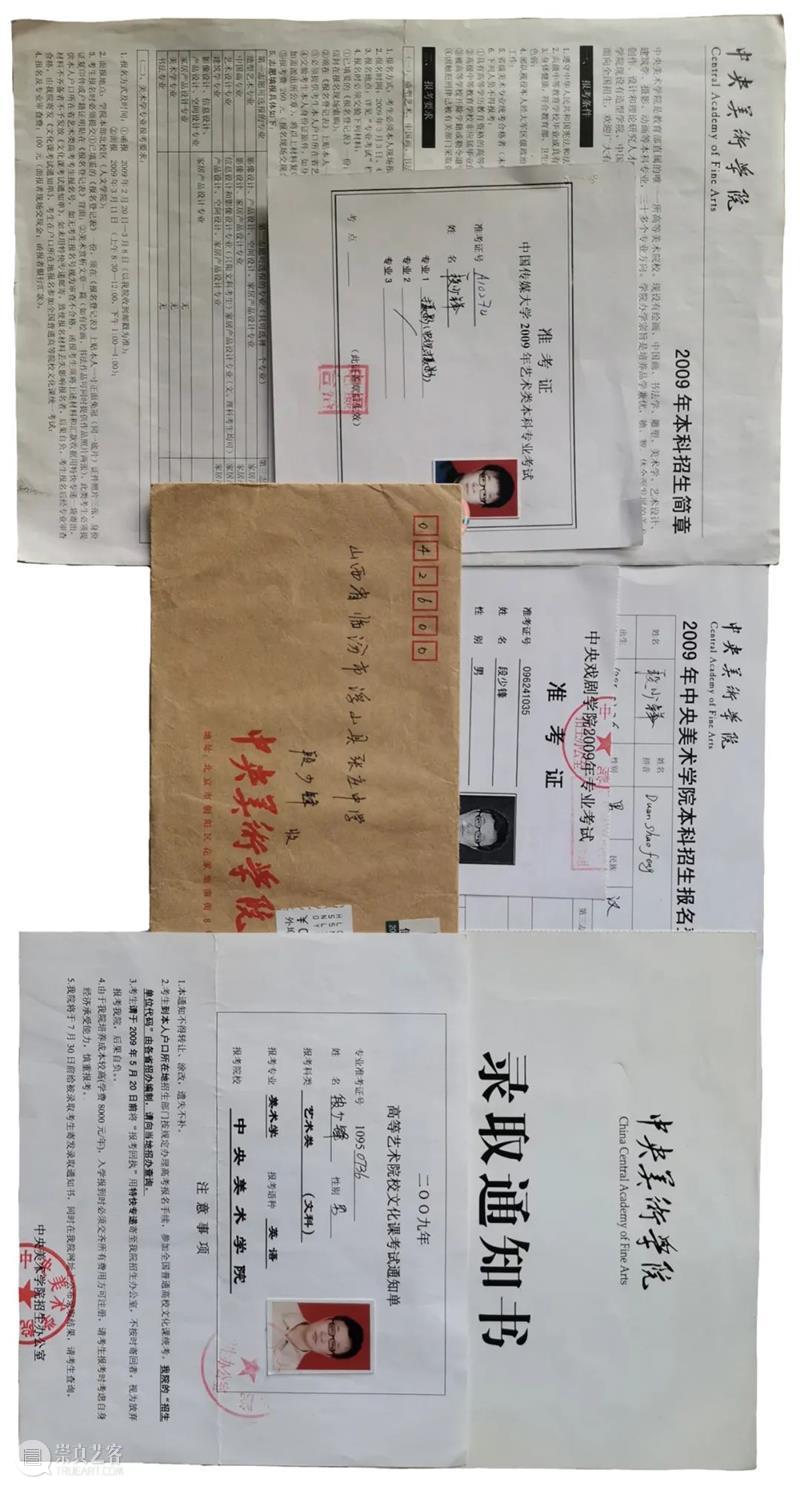

就这样我成了一个艺术类复读生。2008年春节后不久我和都都一起坐着大巴车来北京,我在北京的路上接到家里的电话,我三姐生了一对双胞胎,那种感觉像是个电影场景。下车后是傍晚,我们直奔电影学院报名,我们站在电影学院门口特别激动,我想这就是殿堂啊!电影学院报名处应景的打着“梦开始的地方”的横幅。电影学院的考试极其繁琐,考试断断续续持续近半个月的时间,其中尤为刺激的便是中间的若干次现场发榜和现场看榜,看一次少一圈人,等到考到最后就基本上可以和剩下的混熟了。2008年电影学院导演系的剪辑方向第一年招生,我也有幸混到了面试阶段,那天恰好是正月十五,面试官都是鼎鼎大名:郑洞天导演和田壮壮导演,那一天考的是集体小品,进考场才知道考题,题目是集体表演2008年冬天困在南方大雪列车上的人们,我实在太紧张了,以至于一直坐着没有动,等到结束田壮壮问我为什么没表演,我说我就是表演一个不说话的人,然后壮壮导演冷笑了,眼镜低垂眼睛直勾勾的看着我们这帮人,我就基本上知道自己完蛋了,导演系的考试事后想起很有趣,最后一试是即兴故事,这些分组中可以听到各色临场编不下去的故事,初夜的故事等等各种奇奇怪怪的年轻人的故事。此外印象深刻的还有文学系的面试,杜庆春老师主要发问,我讲了我喜欢的库斯图里卡,讲完浑身冷汗,多年后我认识了杜老师,他显然不记得这些了,但是那一年我想肯定是杜老师把我给刷了的。文学系和电影学系的考试相仿,杨远婴教授面试。第一年考电影学院基本上都止步于面试,事实上2008年我只考了电影学院的三个专业,三个专业最终都没通过面试,也没见到传说中的文化课考试合格证。2008年在北京的考试生活认识了诸多的电影青年,考生中不少是老考生,我和都都一段时间住在回龙观,一段时间住在蓟门桥的地下室,地下室以前是防空洞,后来改成了小旅馆,有一次夜晚睡觉下起了小雪,雪穿过防空洞顶的栅栏,飘到地下室的窗外,打开窗户可以摸到飘下来的雪花,一边准备考试,一边和其他考生混在一起聊天,一起看着雪,这场景着实魔幻,那时的考生中有着各色的桃色传说,比如哪个考生和某个考生姑娘的恋爱,那时候性的焦灼和欲望都是写在青春的脸上,单纯却又脏乱差,最终多是露水情缘。这些年轻人考到阳春三月就该回复读学校了。2008年考完电影学院之后好像一发不可收拾,2008年夏天依然没考上理想的学校,最终依然是复读,相比以往更随意了,我也早麻木于这种飘荡的生活,依然是流浪太原,依然和都都一起,依然是烂泥一样的青春期,感觉自己要荒废在这时光里,2008年的夏天我开始喜欢看《士兵突击》这部电视剧,因为那时所有的电视台只能看到这个。2009年再参加艺考时几乎和2008年没什么区别,甚至于很多老考生都聚在一起,大家考完试一起走路去天安门,在夜色中沿着红色的宫墙前行,隐约中谁放起了《乌兰巴托的夜》,突然忧伤起来。考电影学院对于我们这种考生来讲完全是未卜的未来,下一个春天完全不知道谁会去哪,电影太像是梦了,这种生活也像是梦,一直在梦中是有伤害的。2009年再次艺考时,我更丧一些,甚至于为了买一套库斯图里卡的碟放弃了考管理系——管理系报名费差不多也是一百多。同时我还报考了传媒大学和戏剧学院,同时还受美术考生朋友启发报了中央美术学院的人文学院。最后青春期的结尾是去了美院人文学院,结局和预想完全不一样,我时不时想起考电影学院的经历,很多都忘记了。2021年的时候北电的朋友,也是美术系的老师邀请我去北电讲课,虽然期间常去北电,疫情后去北电看到年轻大学生的面孔总会想起自己青春时的过往。真心祝福那时的年轻朋友现在都过上了自己想要的生活。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享