#广东时代美术馆 Guangdong Times Museum

# 馆长赵趄

《@museum》是Art-Ba-Ba基于当代艺术实践动态发展的背景下,与不同地区、不同文化背景以及不同运营形态的美术馆进行对话的栏目。该栏目将从美术馆具体、独特的演变过程和发展策略出发,以他们对当下艺术现象与艺术生态的反馈来触发关于美术馆多维价值的探讨。

采访 / Zha

文、编辑 / 卢川

图片致谢广东时代美术馆

广东时代美术馆的地理位置特殊,坐落于广州北边的白云区,毗邻黄边地铁站。它以一种介入式的结构寄生于社区住宅建筑中,艺术、生活和居住的空间界面交叉在一起,与门口的城乡结合部共同构成了广州黄边社区的新景观。

广东时代美术馆自创办之初就不断保持对社会和现实剧烈变化的回应,近几年,美术馆除了在原先“三角洲实验室”的基础上,发展出“一路向南”等项目,2020至2021年,美术馆也扩展出“媒介实验室”、“社区实验室”等全新部门。可以说,在广东时代美术馆的学术框架下,“珠三角”不仅作为亚洲现代化进程中的重要模型被不断推演和定位,伴随“珠三角-大湾区”的提出,也将其纳入到跨学科和跨领域的背景下,进而展开对文化、地缘与技术的批判性讨论和想象。

而作为一个由民间资本创办和支持的非营利艺术机构,广东时代美术馆不断探索其运营策略,除了发展出适合自身的运营模式外,也长期对生态构建保持关注和尝试。

今年九月,广东时代美术馆启用了以timesmuseum中的“t”、“m”延展而成可伸缩变色的全新标识,并且与建筑师何健翔合作逐步完成了一楼空间的改造,增加了多功能厅“多厅”、“理想食堂”和咖啡馆(疫情期间关闭的店铺以新的角色和功能回归到美术馆的结构中)以及翻新了作为美术馆新型自主交互空间/邻里中心/街道延伸的“人民公园”,补充了美术馆之前缺失的功能。本期《@museum》也是以此次更新为起点,来讨论时代美术馆是如何通过立足于自身的现实和线索成为了中国民营美术馆不可复制的样本。此次我们邀请到时代美术馆馆长赵趄与我们从变化谈起,到民营美术馆在今天的机会,以及时代美术馆为艺术家、策展人、公众提供了怎样的土壤。2003年至今,赵趄参与了美术馆的筹备、建立和发展的不同阶段,他的角色也在这个过程中发生转变。

从变化谈起

赵 趄

广东时代美术馆馆长。

>

Art-Ba-Ba:最近美术馆启用了由王序工作室设计的以timesmuseum中的“t”、“m”延展而成可伸缩变色的全新标识,除了视觉的更新,也包括了美术馆一楼空间的改造。为什么在这个时间节点更新美术馆的视觉标识和空间改造?对当下时代美术馆的发展有什么特殊意义?

<

赵 趄:2023年是时代美术馆20周年,原本的空间改造和视觉更新是考虑在2023年完成,但因为疫情的原因,造成了展览工作的停滞,所以我们也就有了空隙将改造和更新的计划提前动工。

这次的视觉设计还是和王序工作室(wx-design)进行合作,一方面我们相互熟悉,旧有的视觉标识也是由王序工作室设计,另一方面是因为“本地”因素,王序工作室是于1995年在广州成立的。新的标识的核心概念代表着无限可能。设计师考虑的是一个对外的公众面貌,对美术馆内部来说,是一种机构文化,也是与观众沟通的媒介,所以我们主要是从这两个角度进行理解和调整。我们这次没有特意把时代美术馆的建筑抽象化或意义化,因为从开始到现在,这个建筑帮助了我们很多,从传播、意义到定位,甚至我们的出发点都和建筑本身有关系。但是经过这么多年的工作,我们已经很清楚和坚定自身的定位和方向。从这个角度来说,我们是可以离开时代美术馆建筑的概念,以更灵活,更年轻,更自由的状态工作。

由wx-design王序工作室设计的时代美术馆新标志,“新标志可伸缩可变色,蕴含无限的可能!”

在空间上我们主要将一楼的空间收回改造为“人民公园”、“多厅”、“理想食堂”和咖啡馆,补充了美术馆之前缺失的功能。比如“多厅”,虽然它的面积不大但对时代美术馆来说是合适的,并且具备了4K超高分辨率和5.1声道的放映系统,可以满足未来越来越多的放映和表演艺术相关的活动。

通透的楼梯通往夹层的多厅入口,时代美术馆一楼

理想食堂,时代美术馆

(上)多厅,时代美术馆

(下)多厅里的侗歌演出

“离岸之歌”,一楼咖啡厅,时代美术馆

>

Art-Ba-Ba:最近几年我们看到上海、深圳不断有国营背景的美术馆建立起来,形成了一种新的艺术面貌,而国营背景与民营背景美术馆的运营成本和运营逻辑都有很大差异,作为民营背景的时代美术馆会怎么看待这种变化?以及如何考虑民营美术馆的机会?

<

赵 趄:民营美术馆相对国营美术馆来说,还是有机会的。现在越来越多大的美术馆和展览的出现,对于文化的基本面来说没有问题,但对我们来说,需要有立足于我们自身的现实和线索,立足于中国本土当代艺术的发展,以及事关当下及未来的先锋性艺术。这些很多都不在国营美术馆的考虑范畴,而这恰恰是民营美术馆的机会——去思考中国当代艺术本身的问题。

民营美术馆还有另外一条路径就是资本化、商业化,如果以资本化、商业化作为美术馆“生命线”的话,势必会对美术馆的内容产生影响,包括可能会导致所谓“艺术的娱乐化”。“艺术娱乐化”可以在商业领域获得机会,但这不是艺术的方向,这是民营美术馆需要警惕的。艺术还是要有思考,它不一定是要挑战或者对抗,它要拓展视觉、意识、认知的边界,我们最终的讨论都要回到艺术的本质。包括之前媒体采访我们问到如何考虑美术馆观众、人流层面的问题,我们的态度是——艺术一定是引领而不是迎合。

“别杀我,我还在爱!——向黄小鹏致敬”展览现场,广东时代美术馆,2021.09.25-11.07

品牌化、市场和赞助体系

>

Art-Ba-Ba:现在很多美术馆脱离不了对地产的依赖,时代美术馆是如何做到一直持续以特别理想化的方式来运营?这对时代美术馆来说会有什么利弊?它在保证美术馆学术的同时,是否对美术馆的品牌拓展产生拉扯?对于未来的发展,是希望保持这样一个比较稳定的发展,还是也会考虑相对的市场化?

<

赵 趄:中国比较活跃的美术馆运营费用大概保持在3000-5000元/平方米,时代美术馆一年的预算有一千多万人民币(不含人力资源),这个费用对我们来说是足够的,因为我们是“小型美术馆”。美术馆不是脱离不了对地产的依赖,而是脱离不了钱。但我们和投资人聊的时候,他们看重的是公众影响力和社会认知度,即“品牌影响力”。时代在我看来太特例了,它太理想化的状态,看上去跟资本没什么关系,但时代是真正明白美术馆的公益属性,也看到了文化资本的转换,这一点是根本。

对我们来说,其实蛮相信和坚定现在这样一个状态。如果讲市场化的话,这个市场或者这个环境里面会有很多状态,比如商业化的品牌效应、扩张,这是一种状态。而时代这种基于机构本身的属性、诉求或者使命,对艺术来说,它不可能被消灭,永远有人热爱,永远有更先锋的艺术家,机构或者美术馆,或者有这样一个平台去支持他们。甚至有时候当商业的东西越多的时候,反而会更凸显自身的价值。

“非黑/非红/非黄/非女”展览现场,时代艺术中心(柏林),2019.09.28-2020.01.11

>

Art-Ba-Ba:目前时代美术馆的运营资金除了来自时代地产,还有其他来源吗?在2017年的文章《这条路,我们先走为敬!》中提到过艺术赞助人的项目,目前这个项目的实现情况是怎样的?对时代美术馆而言,是否有具体的、量化的压力?

<

赵 趄:我们没有所谓的具体的、量化的KPI,包括美术馆的收入、观众人流、媒体传播等等层面。因为投资人对美术馆的属性、定位,使命和目标有清晰的认知,这是基础。我们为什么不设置量化的绩效,是因为有时候要避免一些经济化的指标对文化的侵蚀,包括对个人的异化。

2017艺术赞助人项目的提出基于之前做了很多的调研,我们希望找到一种美术馆的运营模式:“学术独立,运营自主”:“董事会”和“学术委员会”双会并行互不干涉;“董事会”主要负责保证可持续性的资金来源,重大经营类决策;“学术委员会”主要负责保证学术地位和知识生产能力的不断提升;经营层面以“董事会”为核心,以“艺术资助人”和“艺术商业服务”为辅;立足发展本地艺术生态,发展美术馆品牌的社会影响力。“董事会”类似于美国私人学校的董事会,需要长期、大量的投入。当时提出这一模式的时候经过运营团队的财务测算(美术馆运行费用参考统计数据5000元/平方米/年,以8%的年化收益预估),时代美术馆需要19位董事会成员,每人每年捐赠一定的资金或提供一定资金,我们委托第三方信托,将每年的投资回报捐赠给美术馆。在这种条件下,对美术馆来说很难找到合适的董事成员,虽然我们有很多艺术资助人,但时代美术馆这么多年以来只有杜杰一位董事。

南方收藏家联合会上海之行

>

Art-Ba-Ba:你最早是做地产项目的运营,如何看待地产运营跟美术馆运营的关系?

<

赵 趄:其实对我而言,运营也是管理的角色,方法是通的,类似于品牌营销。以前做地产的时候,还可以做美术馆、做营销、做市场,当时还做过摇滚音乐节,但是现在都不是了,现在都是渠道为王,强调标准化和数据化,这些是技术。美术馆的运营有意思很多,包括目标、组织、传播、管理等,因为艺术每一天都是新的,可以不断考虑新的方法开拓和实验。

发展、变化和地缘异同

>

Art-Ba-Ba:时代美术馆见证了广州黄边地区从珠三角经典的农田到工厂到房地产的一系列变化,附近的广州设计之都也即将投入使用,这会对美术馆带来冲击和机遇吗?时代美术馆会怎么应对这种变化?

<

赵 趄:周边的变化在本地会带来更多观众的认知,因为时代美术馆的位置在广州来说还是比较偏的,所以我们也因此做了很多工作,让更多的人了解我们、认识我们。

资本跟我们的关系一直保持不变,资本有序地发展,能够保持稳定,而我们也非常清楚自己的位置,不太为外面所动。这个“位置”就是说,在艺术的范畴里面,还是需要站在作为一个机构,一个美术馆的基本属性。另外一个原因是,我们一直在做梳理的工作,从本地出发,梳理“南方”和它的线索。这个方面目前来看,还是有所积累,而且也没有太多人去做这样的东西,我们相信这些东西是有价值的,有意义的。我们一直都是立足自身,去建立一个珠三角地区独一无二的机构,不管是从艺术形态还是到内容。

2009年,广东时代美术馆及周边环境,摄影师:Iwan Baan,© Domus 926 June 2009

2021年,广东时代美术馆周边环境

>

Art-Ba-Ba:从2003年作为广东美术馆时代分馆成立、到库哈斯的美术馆模型定调了社区美术馆的结构,再到2010年时代美术馆作为独立机构的实现……2018年,在柏林开设分支机构——时代艺术中心,再到今天,你怎么看待时代美术馆不同的发展阶段?

<

赵 趄:美术馆的第一个阶段是2003年到2010年,2003年时很简单,就是为了卖楼,有营销的目的。从项目的社区、消费者的需求以及项目的影响去考虑、设定了这样一个机构,或者是我们所说的一个“配套设施”,时代地产提供空间 ,广东美术馆负责整体运营。2005年楼卖完了,请库哈斯来设计美术馆就不一样了,变成了地产品牌和“生活艺术家”(通过2003年时代玫瑰园项目,时代地产确定了自己的品牌定位:生活艺术家)的载体。2010年,机构虽然独立,但对企业而言,还是品牌。2015年,开始思考可持续发展的问题。我们花了两年时间找到一个模式,并清楚美术馆的定位。之前的很多展览,都是在探索和团队搭建。也是在这五年期间,逐渐确定了现在的几条线索:从珠三角出发一路向南、先锋、实验和社区的线索。2018年时代艺术中心(柏林)的建立是一个时间点,时代艺术中心(柏林)的设定是和时代美术馆平行的,不是直属的关系。我们既把这边的项目带过去,它本身也在生产内容。时代艺术中心(柏林)一年做三个展览,请当地或欧洲的艺术家做项目,而不仅限于中国和亚洲的艺术家。我们希望建立对话和交流,是东西方的对话或者叫南方和北方之间的对话。

除此之外,今年我们也开始建立自己的收藏。我们花了大半年时间讨论,一方面是钱的问题,我们要和投资方谈,除了运营还有收藏,需要多少钱;另一方面要符合我们的机构的定位、空间和资源等。现在时代美术馆的收藏线索非常清晰:和定位相符,以收藏大尾象作品作为开始并关注年轻一代艺术家的工作成果。这些收藏将是以机构作为主体,而非私人收藏或企业收藏。同时,我们收到的捐赠也可以转化成收藏。每年年初出一个目录,告诉大家我们收藏了什么。

“畏无所畏”展览现场,时代艺术中心(柏林),2021.04.07-07.17,摄影:Jens Ziehe

(上)犬吠工作室+自由工作室+山口泰 ,《隔离桌》,2021年

(下)源计划,《迷宫》,2021年

“无用之用——三角洲行动#4之建筑在行动”展览现场,广东时代美术馆,2021.07.17-8.29

>

Art-Ba-Ba:在关于展览“无用之用——三角洲行动#4之建筑在行动”策展人侯瀚如曾提到,“官方逐渐将珠三角慢慢定义为大湾区,在一定程度上试图将珠三角内部的微妙的地缘文化区别,慢慢用一种其他的系统来取代。”作为馆长,怎么看待以及面对这种地缘概念的异同?以及对时代美术馆未来的研究方向,会有变化吗?

<

赵 趄:我觉得不太会影响,因为我们已经清楚自身的定位和发展。我们的研究工作也不是围绕珠三角,已经走出去了,“南方”的概念是整个世界的“南方”,同时也包括对国内、国外研究、探索性青年艺术家的关注,前提是他们还未在美术馆有过线索梳理性展览。像当前的展览“离岸之歌”,前面侯瀚如策划的“无用之用”包括明年我们将要呈现的“阳江青年”的展览,青年艺术家包括像“林从欣:猪仔叹和毒物赋”,明年我们计划呈现艺术家孙逊的展览;未来我们会在柏林呈现艺术家黄炳的展览。“珠三角”、“大湾区”命名背后是资源的融合,它是真正影响到的是民生,通过对经济、文化的影响,从而影响到生活。

2017年起,广东时代美术馆正式组建了学术委员会,每三年一届,每年十月份召开一年一度的学术委员会会议来制定第二年三月到第三年六月的展览计划。新一届学术委员会包括国际策展人、艺术评论家和作家侯瀚如、上海当代艺术博物馆馆长龚彦、艺术家曹斐、越南胡志明市工厂当代艺术中心的艺术总监佐伊·巴特、柏林世界文化宫视觉艺术和电影部主任安塞姆·弗兰克。可以看到我们的学委会成员有策展人、艺术家和自我组织者,从这里面也可以看到我们美术馆的方向。

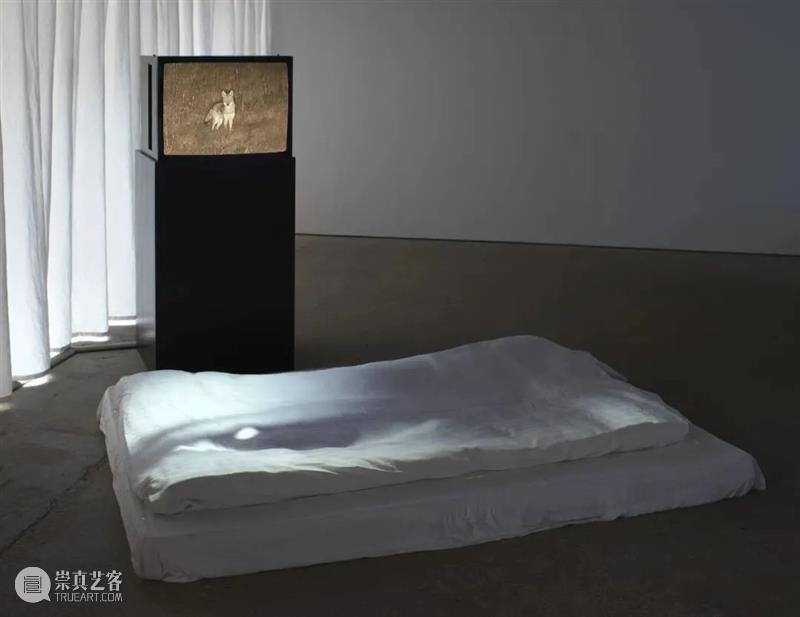

“离岸之歌”展览现场,广东时代美术馆,2021.12.04-2022.01.30

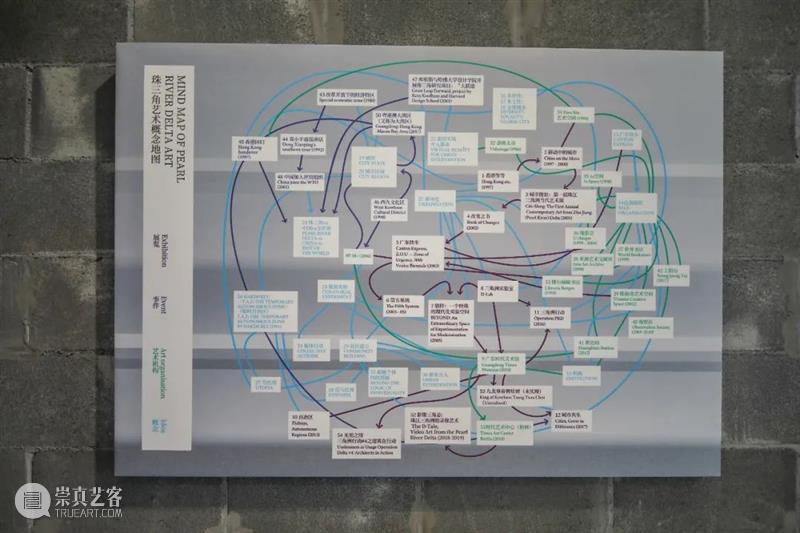

珠三角艺术概念地图,“无用之用——三角洲行动#4之建筑在行动”展览现场,广东时代美术馆,2021.07.17-8.29

广东时代学术委员(2021-2023年)

左起:佐伊·巴特 (Zoe Butt) 、曹斐、安塞姆·弗兰克 (Anselm Franke) 、龚彦、侯瀚如

观众、主体

>

Art-Ba-Ba:对于观众来说,到底需要一个什么样的美术馆?

<

赵 趄:不能说观众需要什么样的美术馆?而是观众需要很多样的美术馆。美术馆之间不是竞争的关系,而是多样的。观众既可以接触普及性的艺术,也可以接触观念的、思想的、前锋的艺术,都是需要的。

>

Art-Ba-Ba:对时代美术馆而言,是以地域作为主体吗?

<

赵 趄:对时代美术馆来说,一定是以艺术为主体,我们关注艺术本身的问题,而公众是我们永恒的使命。自疫情之后,作为艺术机构,时代美术馆调整了新的使命:坚定美术馆的起点,关注现实生活,推动当代艺术的发展,重新发现当下环境中的人性精神。

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享