刘春杰:

因为疫情防控不宜大规模聚集,展览已经呈现在展厅,吴老和沈老从纽约回来,小范围邀请几位学者专家见面聊一聊,非正式,休闲式、宽松式的漫谈。

第一次专家见面会现场

“笔走龙蛇—吴毅手稿艺术展” 专家分享会

时间:2021年12月24日

地点:金陵美术馆二楼会议室

主持人:李安源

嘉宾介绍(按年龄排序):

吴毅 南京书画院名誉院长、著名艺术家

周积寅 南京艺术学院教授、著名美术理论家,吴毅老师的同班同学

王凤珠 周积寅夫人

沈蓉儿 原江苏省国画院画家 ,吴毅老师的夫人

萧平 著名美术理论家、书画鉴定家

朱道平 南京书画院名誉院长、著名艺术家

陈孝信 著名美术理论家

程大利 原中国美术出版社总社总编辑、美术理论家、中国画学会副会长

夏惠林 曾就职于三联书店党委办公室

宋玉麟 原江苏省美协主席、江苏国画院院长

顾丞峰 南京艺术学院教授、著名美术理论家

杨耀宁 原江苏省国画院副院长、著名画家

尤荣喜 南京市文化和旅游局二级巡视员,南京书画院、金陵美术馆党支部书记

刘春杰 南京书画院院长、金陵美术馆馆长

曹洋 南京书画院书法家

李安源 南京艺术学院人文学院副院长、博士生导师

吴润霖 南京三乐堂创始人、著名收藏家

左右滑动查看与会嘉宾

李安源:

各位专家、各位学者、今天非常高兴,我的任务是专门欣赏吴老先生的作品和对作品的发言,现在学术研讨会让我主持,我就先谈一点自己的想法。

过去很长时间里,我和春杰兄在金陵美术馆一起欣赏吴毅先生的作品,尤其是在一起讨论吴先生的作品,更多是在画册上看到。今天是身临其境第一次看到吴老师这么多的手稿,在四楼看到吴毅艺术馆展示的作品中,有几张画我相当震撼,特别是有一张叫《月落乌啼霜满天》,画了一个月亮。那张画带给我的冲击力远远超过我在唐诗中对于中国画的理解,但是又是充满中国乡愁的声音在告诉我们这是中国画,不能简简单单在笔墨之内理解这种意境。我觉得它是跨文化的,只有长期在中西两种文化中互相穿梭的、语言了解的基础上才能画出这种作品,又有对祖国的深情。

我就谈这么多,希望学术研讨会可以在愉快放松、不失学术的氛围里对吴毅先生的作品作讨论。

部分参会嘉宾发言

周积寅

我把吴毅定位为当代中国画大家。这绝非溢美之辞,是有根据的。从吴毅的作品中我看到他在两点取得相对于前人的突破:设色和造型。

一,吴毅提出“色墨同源”,把色与墨定位在同源同根、同理同法的学理关系,这是非常有创见的。因而在他的水墨作品中,尽管用色有时极为大胆泼辣,甚至在画面中呈现如西画才有的色块、笔触,但其作品依然充满着质朴、古雅、天真灿漫的文人画意趣。简言之,吴毅的水墨突破了传统色彩搭配,具有浓厚的现代意识,但传统审美趣味依然存在,色墨相得益彰而讲究绘画气息的品位、格调,这才是真正高级的创新。二,在画面上我们能够真切的感受到他提出的“象思维”理论的具体表现。理论与实践的完美结合、相互印证是吴毅的艺术令人信服之处。在吴毅水墨山水中,山川、林木、烟云、屋宇不过是借其有形之“象”寄寓无形之“意”揭示出画家对自然、对社会、对人生最本质的理解和立场。或许这暗合了古人“体道”的那种精神体验,或许也可以揭示画家不屑描摹外物存在形态的根本原因。“贱形而贵神”是中国画的民族传统,吴毅水墨所追求的即是以“神”为画的最高品格也是中国文化中写意精神的现代传承。同时,在“象”的摄取上,吴毅直接取自现实生活,跨越传统程式的羁绊,直取心源而贵出己意,竭力创造自我图式,使得“吴家山水”真正达到“形神对应”的境地。

吴毅的艺术成就还有很多领域值得探讨,我相信他将会成为美术界的“国宝”。籍此希望他的艺术之路愈走愈宽,为中国水墨画的发展开拓一片新的天地。

程大利

我专程赶来参加这个会议,是因为喜欢吴毅先生的艺术、热爱他的艺术、喜欢他的画,也熟悉吴毅先生。但在这批速写里我又感觉陌生了,本来非常熟悉的作品又陌生了起来,为什么?我觉得对于一个艺术家的解读,一个艺术家的作品怎么样才叫好作品?是常读常新。我现在读毕加索、塞尚、梵高也经常会有陌生感。

我对吴毅先生的认识是在将近40年的交往中,在给他编书交流中,在我到纽约访问、他到北京来见面的交往中相互非常熟悉。有时候他在纽约给我打电话,一打就打几十分钟甚至几个小时,谈的全是画。应该说我对他是非常了解的。

我在十五年前给吴毅先生写的一篇文章叫《吴毅的高度》,当时我把吴毅先生放在我理解的20世纪整个坐标系去看,做了一个理性梳理。我在表达对吴先生的感受时说:我喜欢他的艺术,从他的艺术里琢磨他这个人。他今天挂在墙上的作品是解读一个艺术家最好的文本,是我们评价一个画家的根据。这个根据和我对吴毅先生的感受现在一点点重合起来,就有几个很强烈的认知。

一是我觉得吴毅是个有担当的画家,他是有理论修养、理论根底的画家。他不是专门的理论家,也不是专门的学者,他是始终从事绘画实践的一个艺术家,但是他有雄厚的知识背景,有深刻的思辨力,而且三十年的美国生活使他能够站在两个方向、两个文化源流的跨文化的背景下思考更深刻的问题。我说的这些问题在他的作品中都得到了反映。

我说他有担当,是因为他始终想解决一个问题,他想向外部世界、向他生活的美国、向整个西方世界说明中国画是怎么回事?中国画的源头在哪里?他始终想把这个问题说清楚,所以他提出关于“象思维”这么一个命题,并且形成了一个讨论热潮。“象”的概念不是他的创造,是中国古典哲学的概念。但是他提出“象思维”这个命题就有了开启学术研究的意义。他把这个想法告诉我之后,我就组织了前后四次的“象思维”的学术研讨会,一次在衡山、一次在永嘉、一次在天目湖、一次在徐州,有两本书已经出来,另外两本书正待出来,每一次都比前一次讨论得深入。这基于一个基础,就是吴毅先生写了若干篇最短的千余字,最长的万余字的“象”的论文,这些文章都附在书的后面。这是他到纽约以后几十年思考的结晶。比如东西方文化是两个源头,源头不同、源流不同,都结出不同味道的果实,在他看来是各自成章。但是我认为在艺术的高端是无分东西的,因为艺术没有国界,人类到最后还有没有国界这肯定是未知的问题。艺术到高端,它是人类共同对美的感觉,会形成共识。艺术也不分意境,艺术有艺术规律。艺术不以新旧为高,高下等判断不以新旧分,以艺术品质分。“新”和“旧”可以辩证,今天新的东西可能过几年又旧了,历史上有些东西永远不旧。真正伟大的作品是常读常新的,始终让我们有陌生感。

从接受美学说,画家、艺术家完成作品,他的工作完成了,可是他是作品的一半,另一半留给读者。有些画家觉得自己的作品是未定稿。在一些大师那里,这个作品只要它没有“死”,就是他思考过程的记录,有些作品就是未定稿。未定稿根本不影响作品的伟大,作者可以留一些工作给读者,读者去完成这个作品,他们有不同的解读、不同的领会、甚至争辩,一千个人有一千个哈姆雷特就是这个道理。

我为什么说对吴毅作品又感觉陌生了:有很多速写本身是独立作品;有的是几笔放在那儿了,我可以把它想象成那张作品,但是它本身的价值给我的感受就是它充满技术含量。所以我想说的第二个问题是吴毅的画是有技术含量的画。技术含量不容易,有时候它是一生的努力、一生的劳动。黄宾虹从小就学画,他说画笔笔是从篆籀来,以书法印证画法。石涛三百年前就提出了画法观同书法用笔,这也不是他的观点,赵孟頫提出了也不是他的观点,谢赫提出来了,中国画历来是讲笔的,这个笔就是功夫,这个功夫就有技术含量了,这个技术含量确实是一生的积累。我们今天跟古人比,我们所见到的古人没有见到,我们的条件也比古人好得多,但拿起笔来,这个笔的力量就弱了。中国画讲的力量,黄宾虹称叫力学,从笔的力学看,今人和古人的差异一下就看出来了。吴毅先生的画里打动人的一条就是他的技术含量。我想这是最直观的打动人的东西。其实,这只是一种语言,这种语言还表达他的心胸、气度、境界、格调,整个画的“格”,在他的作品都能看到。进入大厅给我们大致的感觉确实就有一种“气”,有一种满场飞动的感觉,有一种“气”在那里充满生机的,有人说是充满画机的。

第三个问题,就是画面背后的画家,我最欣赏的是他的纯粹性,这在今天比较难得。今天大家都很忙,时代对我们有这样那样的要求,又是主题创作又是评奖又是开会,这也是古人碰不到的,古人也没有那么多的协会,就是画室。今天不行,天天忙到晚,这是和古人不一样的地方。

什么叫“纯粹”,艺术是纯粹的,画家要纯粹,人不纯粹何来纯粹作品?陈传席说吴毅先生在国内可以和吴冠中、李可染三足鼎立。我想他到美国省去了很多应酬,最重要的是他能够站在跨文化的点去思考问题,他看到了后现代的一些东西,他到大都会能看到很多展览,逼着他思考很多问题,他思考的这些问题必然是和现代性有关,他不能视而不见,他是个爱思考的艺术家,很自然他在自己的创作过程中思考笔下的源头问题,所以特别注重、在意中国画源头的探索、研究。他的这种纯粹状态是他整个人的反映,他是对艺术是很执着的人。佛教执着,但是佛教最高境界是勇猛精进,吴毅先生一生都是勇猛精进的状态,值得我学习。一个人的精力有限、时间有限、体力有限,如何能够做到思考一个问题聚精会神,往深度打造,几十年的吴毅就走这么一个过程,非常可贵,他的作品给我们提供了一个思考就是纯粹性。我们艺术以外的东西太多了,影响到艺术作品的深度。深度的探讨有时候是一个人的劳动,不是一个机制的劳动,完全是关起门来的事情,和开会没有丝毫关系。

另外,我觉得吴毅先生还给我一个启发就是他的学习精神——人要终身学习。我今天看到八十岁学习的状态比六七十岁更好,虽然记不住,但是理解力提高。吴毅先生始终在思考、在学习,我觉得这个状态特别值得我学习。古往今来所有大艺术家都能反思反省,并不是一生下来以天才自居。中国画尊重天才,但是更重道心的恒久。最后,圣贤都不是以才华横溢来界定的,他是圣贤,那就是道心坚持到最后的结果。

宋玉麟

吴毅先生影响力很大,他的作品汇聚在金陵美术馆,这是一笔宝贵的财富,这一批手稿在金陵美术馆展出,吴毅先生一生的艺术就以金陵美术馆为基地,今后要学习、研究、展示,就在金陵美术馆。画家到一定年龄,作品归宿也很重要。吴毅先生捐了一百件精品给金陵美术馆,说明这个馆办得不错。把一生的创作、一生的心血捐献给馆,如果没有大量的工作,没有切实的东西展示,别人不会愿意。这是我的初步体会。

来之前在一楼展厅拜读了吴毅先生的作品,我对他的水墨作品比较熟悉,这批草稿的确第一次看到,比我想象中的还要大。一面墙,用“震撼”两字形容感受最准确。要找出这么多草图并且抓人的中国画家,我估计没有第二个人,朱屺瞻先生也有很多这样的速写,但是没有这样振奋人心。

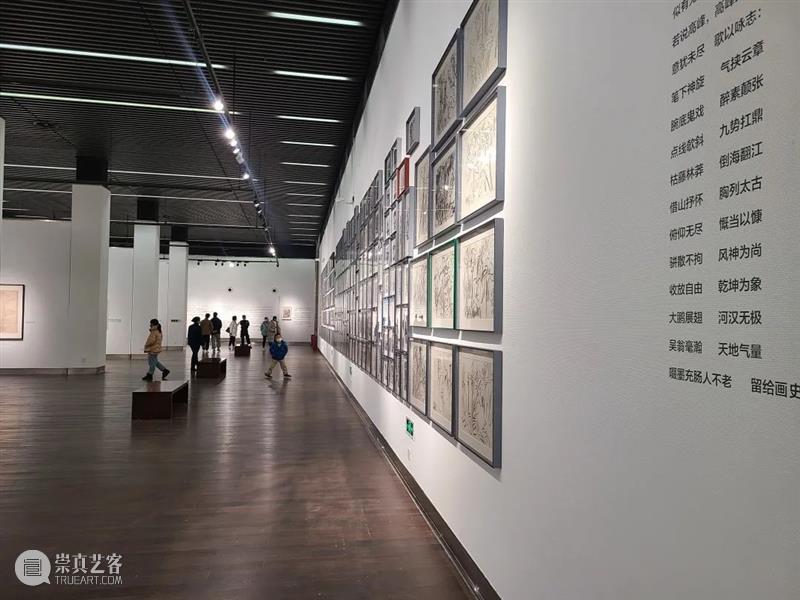

▲展厅现场

更重要的是草图里花样很多,有工笔,线条是我所喜欢的,不是没有变化的单纯的勾线,有很多曲折、很多内涵,这是工笔画真正应该推崇的。现在我们看全国美展的工笔画一个线从头到尾是一样的,力量都是一样的,没有波折,没有含蓄,更没有苍茫,是很平淡的。实际上要看工笔线条,看吴毅先生的手稿是真正的文人画工笔。他的工笔不是我们想象中描的,他是像用书法写字一样,和青年学生想象中的工笔是两码事。中国画最本质、最内涵的东西在吴毅先生的画中得到充分体现,当然有很多草图和他的创作完全一致,包括墨韵在草图中就能感受到,有一些淡墨晕一下,进入到创作时,它来源于生活给你的感受到最后演变为创作,吴毅先生有很多宏大的创作,怎么过来的?作为后学者看到这些作品能够有所感悟,这也是非常重要的。草图的意义就是可以看到一个作者创作心灵的轨迹,这些轨迹给后学者有很多启发。如果只是看看而已或者看过以后没有更多想象和思考,那作品的内涵就会很浅薄。吴毅先生的作品很厚重,有很多底蕴,看了以后会让人不断琢磨它、体会它,感受艺术家想表达的东西,这些东西往往不可言传,我们只能讲讲大概的感受,不一定准确,是否一定代表吴毅先生当时的想法也很难说,但是的确可以给我们一些想法和感受,这就是他很成功的地方。八十年代就知道吴毅先生画得好,但是到底好在哪里?为什么好?年轻时我们思考得并不多。当时江苏美术馆出了一个小册子,我们看到特别羡慕,我觉得画得特别好,但是没有看到更多作品,所以为什么羡慕金陵美术馆,因为他给我们提供了这个可能性和机会让我们更全面欣赏到吴毅先生的作品。很多艺术界人士对吴毅先生有很高的评价。

刚才大利讲到“纯粹”。我一直觉得美术理论和美术创作应该是两条平行的东西,两者之间可以有关系,也可以没关系。美术理论和美术创作是平行的两个学科。我一直不大认可美术理论可以指导世界,我认为它是独立的,有它的范围,有它的研究课题,和艺术创作不完全一致,它也不一定指导我们。但是反过来,美术作品是搞美术理论的抓手,可以让他充分想象和发挥。吴毅先生曾经有几次搞学术研讨活动、座谈会,有两次还邀请我了。我觉得美术理论不是太要关心的事情,但我认为它很重要,它是一种学科,是按照自身规律去发展,和我的创作不一定有密切关系。可是看到吴毅先生的作品以后改变了我原来的想法,我觉得美术理论的研究和探讨真的给他的绘画产生一定影响。因为他对美术的认识和原来的主张是有关联的,不管是宏观还是笔墨以及技法都能看到这些理论的影子对他的影响。我们一天到晚讨论传统、创新等等,看到他的作品以后得到了完美演绎,把这些东西都能够统一起来,通过具体的东西把这个事情说清楚,我认为这是吴毅先生这些作品真正意义之所在。这不太容易做到,他的这些作品我认为能够说服人,特别是把内行的人说服,特别不容易。

陈孝信

我个人喜欢吴毅的画,主要是他的彩墨山水,其次是彩墨花鸟,以前在金陵美术馆看过,我很喜欢,这是一。二是和吴毅先生有一些缘分,他年长我9岁,我最早听到吴毅先生是从董欣宾那里,八十年代我和董欣宾交往甚多,他曾经跟我讲过两点我一直记到现在,董欣宾说吴毅先生的用墨特别丰富,墨层可以达到二十几层,说他的墨层特别高级、墨层特别丰富,我一直记得很牢。刚才看了一下四楼的用墨比较多的作品,果然发现墨层确实非常丰富。这是留给我印象很深的第一句话。第二句话是董欣宾这个人一辈子记住人家的夸奖,他说吴毅先生在江苏美术馆看了他的画以后,在江苏美术馆的门外对他说五年以后江苏会出一个大画家,这句话董欣宾先生记了一辈子。夸他的两句话他记了一辈子,一句是“五年以后江苏会出一个大画家”,另外一句是栗宪庭讲的“南线北皴”,他是南线的代表。后来,吴毅先生从美国回来住在玄武饭店,董欣宾带着我到房间拜见了一次吴毅先生,那次我印象最深的是拿出拍了很多山水的大片子,用这样的片子去做画册,真正还原画的韵味。这是真正和吴毅先生见面,我的印象很深。然后是吴毅先生十多年前在北京怀柔组织过一次现代水墨讨论会,国内的一些专家帮他邀请一些人,我参加了那次会议,有幸近距离了解了吴毅先生。

四楼吴毅艺术馆有一些彩墨作品给我的印象非常深,这批彩墨作品无论是山水还是花鸟总体风格:一是浓郁,二是醇厚,三是老辣,四是大气。浓郁、醇厚、老辣、大气充分体现了刘海粟的题字叫“与古为新”,而且认为吴毅先生的艺术将在中国画上崛起一座高峰。我刚才讲的就是他和传统文化相比,吴毅先生的这批作品无疑是拉开了一个不小的距离。他是怎样拉开距离的?吴毅先生与古为新,与传统文化能够拉开大的距离得益于两个维度:一是跨文化的国际性视野;二是根性生发、涅磐重生。一个是有传统,一个是有国际性,这两个维度在吴毅先生身上都体现得很好。根性深发、涅磐重生,吴毅的彩墨画重大写意,纵笔大写意不是我说的,是去年去世的刘骁纯先生说的,刘骁纯先生说中国的大写意是中国画的最后一座高峰,而大写意里又分恭笔大写意,以齐白石为代表,还有纵笔大写意黄宾虹为代表。分为恭笔和纵笔两者我非常认可,而吴毅先生恰恰属于纵笔大写意,而且纵笔大写意无疑把他推到了很高的高度。那么,书写为骨、石墨为肉,这个框架基本建构起来。骨头非常硬朗,色墨展开又非常丰富。第一个维度是根性生发、涅磐重生。第二个维度在水墨画体现得很清楚,比如融入了一些抽象构成的元素,比如《燕子矶头》,而重彩和水墨融合这也是与古为新的一点、国际性的一点,体现西方的色彩观点。最重要的一点,这批彩墨画定位在现代品格的彩墨,现代品格又体现在哪里?我认为主要体现在三个方面:一方面吴毅先生的个性特别强烈,彰显了一种自我的艺术个性,完全和别人拉开距离,我就是我,这种个性是一种现代性最重要的支撑点,没有个性,没有艺术家的个体特点就没有现代性。第二,彰显了一种自由的精神,纵横驰骋,自由发挥,充分地无拘无束,甚至可以说无边无野,这种自由精神的张扬是现代性品格的第二个层次。第三,我认为吴毅先生对形色的研究特别深入,他重视形色结构的研究,对每一幅画细推敲,他的形色结构都丰富不断,而且形色结构不是千篇一律,重视形式主义、重视结构力量也是现代性品格,他的现代性品格非常鲜明。所以我定位在“现代性的彩墨大写意”,成就非凡,达到了一定高度。今天让我眼前一亮的还不是四楼的作品,而是一楼的作品,这批作品之前还没有好好接触过,这次到下面转了一圈。首先要赞扬“笔走龙蛇”,我觉得这个展览标题非常好。

我发现里面有八几年的作品,这是作品创作的背景性(材料),纯粹用线,主要是线描,但是我认为线描和素描不是一个概念,这里我强调线描不是素描。

为什么强调是线描?我认为这是一种线思维,吴老说“象思维”,我甚至认为这份作品充分体现了用线思维或者笔思维的特点,笔思维不是我发明的,是水墨艺术家张浩发明的,他有一本书就叫《毛笔思维》,我借用是毛笔思维,是线思维,所以一楼的作品更加返璞归真,更加见到吴老背后的功力,纯粹用线,多数是白描的作品或者近似白描的作品,用的主要成份是铁线银勾,有弹性、有韧性的线条。而是不是单一的线,硬的软的、粗的细的、浓的淡的,线发挥最好的是一楼作品。他舍去了面,舍去了体的表达,既没有面,也没有体,充满在平面上用线,写得格外大气,而且常常是乱中求整,我特别赞扬的是他的《紫藤图》,有几张紫藤图用线乱得可以说一团糟,但是他收拾得非常好,充分发挥纵横交错、七拐八弯的线,但是最后整合得非常完整,这非常高明。

这批作品更加率性、更加自由、更加奔放,而且笔笔见精神、笔笔见风骨、笔笔见人品。所以给我很深的印象,也可以说震撼了我。

▲展厅现场

朱道平

吴毅老师在八十年代初是我们画院的画家,1984年在日本办画展,转而到美国。但是人走了以后,根始终是保留着的。吴毅老师基本上每次回国都要到画院来看望大家。我们画院曾经组织过到美国访问写生,也到吴老师家拜访过,吴老师在美国和中国都举办很多次理论研讨活动,我曾经参加过。这方面我们都受到吴毅老师和沈老师的恩惠和教诲。可以说吴毅老师在八十年代就是非常有影响力的画家,他当时在美术杂志发表的一批写生,和楼下展览的速写很有渊源,因为大部分的速写在那个时候就已经成型了。我在吴老师还没有离开中国时曾经看到过一些他的写生作品,那些作品对我们画院的影响是非常大的。比如我画速写喜欢用钢笔,但是吴毅老师速写和他的创作之间的关系是很明显的,之间有源头、有传统到自己的创作,在那个时候就已经形成了。吴老师在美国,我觉得大量时间都花在思考和创作上,他的地下室就是他的画室,在那里创作了很多很厚重、很有力量的作品,影响很大的就是长长的梅花,还有彩墨和水墨交错的非常浑厚、非常博大的山水画。那个时候精力很好,就创造出非常高的艺术样式了,虽然国内看到的人并不多,但是影响力已经很大。一个是敬佩吴毅的创造力,第二是敬佩他精益求精的追求精神,永无止境去探讨的能力和精神给我有很深的影响。

吴毅老师作品在金陵美术馆展出,为中国画发展带来很大的影响,也会对我们的创造产生很大影响。

萧平

吴毅先生所以是吴毅,第一是这种精神、这种毅力超群,今年88岁了。我们从七十年代认识,那个时候就觉得他不是一个平常人,他的思维也有独到的地方。至今半个世纪一晃而过,许多精品现在回到金陵美术馆,我觉得这个归宿非常好。刘馆长有独特的艺术眼光,吴毅兄把他的作品放在金陵美术馆,这个举措值得赞扬。他艺术的根在南京,南京有他许多好朋友、也有许多知音。一个艺术工作者几十年奔波各处,最后回归本土,他的作品在这里能受到更多人的追捧,他一生的艺术价值在这里能充分体现,这非常不容易。吴兄曾经跟我讲过一个事,他说他的画第一次展出是70年代后期我在南京博物院办的展览,请吴兄画了两张画,那时候是有突破的。当时他就从黄宾虹的山水画中得到启示,但是他和黄宾虹的画是不同的。在一楼展厅看到他的画稿也是不得了,这么多,勤奋过人。

黄宾虹的人生阅历跟吴毅不一样,所以自然在绘画中就有区分,这个区分并不一定有意的。吴毅在南艺学过西洋画,黄宾虹是在大篆中取法,吴毅把金石文字的厚重感用其他方法来表现,得到的效果是相似的。这是他水墨画的第一个阶段,受到黄宾虹的启示,现在全国学黄宾虹的有很多,大部分不成功,学他的样式,但是没有他的精神。吴毅兄不同的是没有学他的样式而取得他的精神,这是非常可贵的。黄宾虹也有许多写生,有的是用毛笔,可是不能单独成为一个艺术作品,吴毅的这些写生可以单独成为一个艺术作品,不是一个草稿图,他的写生稿相当部分本身就是完整的艺术作品。我想到了《华山写生册》,中学时代得到这本册子,当时就觉得不得了,拿铅笔画《华山写生》,但是看起来像毛笔画,用书法的种种因素在铅笔画中全反映出来了。他虽然全是用碳笔画的,但是毛笔的许多元素在他这里全部呈现出来的,这是完整的艺术作品。中国画的写生和西洋画是不一样的,石鲁下笔的时候,头脑中有一个模式,能把石鲁的精神拿到,这是不容易做到的,许多人写生是看到什么拿什么,他是在作笔的时候已经考虑到绘画的题面和中国绘画的精神。我觉得将来可以印成小一点的册子,给艺术院校的学生作为范本,这是非常有好处的。多少年的艺术教育中都是以西洋教学为主,中国画的教育以前许多都是西洋式的。中央提倡回归传统,要民族自信,吴毅兄的画就让我们看到民族文化的自信心。他在美国待了三十六年,一定会受到西洋画的影响,他到博物馆去看展览都是西洋的东西,但是在洋为中用这一块也是个典范,在西洋画中主要取法后期印象派和表现主义。后期印象派中有相当多是受到亚洲影响。我最喜欢印象派和后期印象派,我觉得它和我们的写意画有相通处,吴毅兄的作品给我们作了表率,他把中国写意画和西方的印象主义、表现主义完美结合在一起。我喜欢画荷花,但是那次展览看到吴毅兄的荷花大吃一惊,荷花可以这样画,所以画荷花的这批画是最典型的中国写意画,把八大山人、塞尚等结合在一起了,而且是天衣无缝的,他是从心灵中拿出来,不是把它拼凑在一起,这就是中西文化的融合在画中的反映,但是本体又是中国,中国的写意在他的绘画中得到彰显,非常不容易。要向吴毅先生致敬,88岁高龄有这样的精神,他是一种寻道精神,我们说艺术家要有寻道精神,吴毅先生和沈蓉儿老师都有这种精神,相互欣赏、相互支撑,即使在最艰苦的时期也不放弃,这太可贵了,真正想把中国的文化介绍到世界中去、到美国被美国所接受,非常不易。中国画家到美国去,到世界各地去的人很多,但是真正把中国写意艺术推广到各个国家是很少的。吴毅夫妇以一己之力几十年如一日以寻道的精神在推广,值得赞赏,值得佩服。

顾丞峰

上次我给吴毅先生写文章时还没有和吴毅先生更多深入交流,几十年间见过几次面,每一次都印象深刻。第一次见面是九十年代我在《江苏画刊》给吴毅先生作访谈,对吴毅先生特别虔诚、特别执着的劲头非常有印象。后来金陵美术馆作了几次吴毅先生的展览,我特别震动,激动已经不足以表达。我主要的研究对象是以当代为主,但我是学中国美术史出身的,所以我更多愿意从美术史的角度去看作品,看一个艺术家的背景,有时候有一点学究化。

我当学生的时候受到过这样一种教育,怎么给艺术家定位或者怎么定艺术家在艺术史上的位置?看两点:首先是看他在前人那里继承了哪些最优秀的东西;其次是看他在艺术生涯中创新出哪些前人所没有的东西。评价一个艺术家起码我是本着这个原则来看的,有的时候有一点机械,但是比较客观。当时主要以吴毅先生的彩墨作品为主,有三个印象,就写了一篇文章,我把吴毅先生的彩墨绘画所达到的水准称之为进入到了一种“化境”,中国绘画比较高的地位是“意境”,意境分为两种,“意”是主观的东西,“境”是境界,就是主客观结合。我觉得能做到“化境”,就是把这些东西融为一体不分彼此随意带出来,这是更高的境界。我今天首先是看作品,看吴毅先生的写生画稿印证了我的想法,我的评价并不是空穴来风,而是有依据的,特别是看到他的一些写生和彩墨作品的气质和气象是完全一致的。杜甫有句诗是“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。”很多人用来形容文章,但是我认为用来形容吴毅先生的作品非常恰当。

另外,吴毅先生的涉及面非常广泛,有黑白山水,也有彩墨,和中国画的大家没有什么区别,但是我更看重吴毅先生的彩墨,因为我在文章中把中国绘画大师包括张大千、刘海粟、林风眠都作了相应比较,在比较中我得出一个结论,吴毅先生确实已经进入“化境”层次,百年之内华夏画人无出其右,概不为过。我今天依然坚持,因为还没有看到能够如此打动我和符合我判断标准的艺术家和作品。吴毅先生的黑白笔墨作品也非常老道,但是中国这类大师比比皆是,相应来说跳出来并不是那么明显,而这个彩墨一下子跳出来了。

另外,我希望从更深的角度去挖掘这种现象背后的内在因素,刚才几位先生提到了吴毅先生对中国艺术的坚持,以及把中国水墨艺术推向世界的顽强努力和信心,这是我非常佩服的。但是有一点,我们用什么样的方式和手段把它推出去?这是非常不容易、也有路径的问题。对于美术史的研究,我觉得更多应该探讨路径的可能性,怎样把宏愿不仅仅停留在纸面上,而是把它变为一种事实,吴毅先生给了一种启示。

现在学术界探讨比较多的是关于现代性的问题,有文化的现代性,有启蒙的现代性,有艺术的现代性,文化的现代性和启蒙的现代性又形成一种反派。近些年来随着国家实力的增强,对中国文化现代性的研究也变成非常热门的学问,中国文化现代性中文化的现代性、包括艺术的现代性,这种现代性的路径怎么走出来?怎么走下去?我觉得这是很重要的问题,不仅仅是理论上把过去的路加以探讨的问题,同时还要对未来的路怎么走以及更年轻的艺术家怎么走这种道路都是非常值得探讨的。刚才谈到了吴毅先生受到西画的影响,吴毅先生曾经的绘画技巧出身于南艺,非常扎实。中国从二十世纪美术革命以来,引入的西方艺术不管是古典主义艺术还是现代主义艺术,当然主要引进古典现实主义艺术,都是在西方文化的现代性中的一个衍生。从这个角度可以去寻找轨迹,吴毅先生的教育背景和思想文化的来源背景是紧密联系的,也和中国现代性特点有紧密联系,这既是对吴毅先生作品认定的路径,同时是对吴毅先生作品的深入研究,也是对中国艺术更大程度向外走出去很好的启示,更是对后学年轻艺术家们如何走出这条道路重要的启示。从这些角度来说吴毅先生提供了非常典范的案例,我认为吴毅先生本人是可以进入到中国画领域大师的程度,在国内学术界的推广力度还不够,地位和评价尺度还不够,用什么方式把应有的高度呈现出来,我觉得也是大家共同的任务。如果这个心愿能够很好地达成,那将是对中国美术最大的贡献。

▲展厅现场

杨耀宁

我在很多场合是有年龄的画家,但是在今天这个场合忽然觉得我很年轻而且资历非常浅薄,因为在座都是我的前辈,都是江苏乃至全国艺术界的大家。前面理论家和画家们说了很多观点,说了很多对吴毅老师的评价,我是没有资格评价的。

第一个花絮,1981年我在清凉山看吴毅先生画的过程中,他的起笔,尤其一些线条,那种抑扬顿挫,那种一根线条贯穿始终对我的影响非常大,我今天的绘画还是或多或少有吴老师的影响。那时候没有摄像机,但是我就是一个摄像机的大脑,一直把他尘封和储存到今天,这张画到今天整整40年过去了。

第二个花絮,那时候我们找各种理由到吴毅老师家里去看画,我知道吴毅老师画画不愿意有人在旁边,会干扰他,但是每次去他家,感觉吴毅老师的高度我们无法企及。今天我感觉他的这些手稿中代表着自己的艺术想象、艺术理想和艺术追求,通过一个物象表达他已经成熟的绘画。这些手稿中对进深处理得很好、层次处理得很好,而且每张手稿已经赋予了他自己对于艺术的理解、追求和表达,这是我对这些手稿印象深刻的最重要原因。看到这些手稿很亲切,应该说他的这些手稿我觉得已经是可以成画的作品,没有区别高低之分,都是精品,都能感动我们,感悟我们。

刚才讲了美术理论的观点,我觉得很吃惊,但我也觉得很欣慰,因为我也一直有这种观点。中国文学从魏晋南朝开始,分离出来而独立存在已经走了一千多年,是有自己的文学规律、文学追求和文学使命的。但是这么多年,我们的绘画一直走得很沉重,沉重的原因是背负的东西太多,我们其实就是实践者,我们需要自己的绘画体系,过去给予绘画附加的东西让画家一路走来疲惫不堪。所以我非常赞成一个观点,绘画就是绘画,不要有那么多附加要求,让我们卸装前行。刚才程老师讲到画家就要追求绘画的纯粹性,绘画就是绘画,也许我一生经历的所有都涵盖在我的绘画里,修养、经历、生活都是为绘画服务,我有一种莫名的喜悦,看到吴毅老师的图式让我感受到怦然心动、不能自己,让我感觉到眼前一亮,感觉到对未来的期盼,吴毅老师的手稿让我们有想象的余地,也增加了我自己的思绪。如果吴毅老师是高铁的话,我就是乘坐高铁的旅客,我从这里面能看到这么多视觉上的震撼,已经很满足了。

曹洋

我把吴老的作品都看了一下,非常感动。因为我们搞书法看一个画家首先看题款,尤其是中国画。我们从题款、特别是书法看一个画家对笔墨的理解,因为书画同源。我在下面看吴老手稿时,一开始看得很激动,书法是看线条的灵动性和形象性,后来再仔细一看,原来大多是碳线条画的,这说明吴老对中国画精神的理解已经不在乎用哪种工具去表现,他是用心在画,他虽然画的是稿图,但是吴老只要动起笔就是一种心灵的表达,他用西方工具来表现中国的意境,在吴老的艺术追求里已经打破了东方和西方艺术的墙,他打破了是工具的界限,表现的是中国画的意境,这让我非常感动。刚才程大利老师说艺术无问东西,某些方面是没有东西方,但是文化背景不一样,表现方式不一样,给人的精神境界不一样。我床头放的每天看的书就是康定斯基的三本著作《点线面》《艺术与艺术家》《艺术中的精神》,看的过程中感觉到好像康定斯基的现代理论就是为中国书画而写的。艺术上、本质上是人的追求,但是我看越多西方的东西,包括美国的现代大师帕洛克、马登,我更加自信以后的艺术一定是中国的艺术,虽然我们的很多东西都在向西方学习,美术界好像都在向西方看齐,但是最后的大同会走向东方。

今天看了吴老的作品三个点非常感动:一是吴老的回归,这个回归首先是作品回到南京是回归,其次是他们夫妻克服重重困难回到这里是一种回归,是什么东西让他回归?我觉得还是中国文化的回归。吴老的画我没有细细研究,可以看出他借鉴了很多西方的技法,包括印象派的技法,但是表现的却是中国文化的根性,他无论怎么走怎么表现还是中国的,所以归结到还是中国文化的伟大或者中国文化的魅力。第二,吴老非常了不起的是寻道,程老师说吴老有担当。一个艺术家走得高、走得远,最基本或者必须具备寻道精神。我刚刚写了一本关于高二适的书,高老师非常了不起,为什么能走那么远?因为他有文化情怀或者是有文化使命和担当,他有他的文化理想,一是书法本身一定要自我发展,另外借助书法来传承中国文化和中国文明。为什么吴老的艺术能达到这么高的高度?我想因为他有使命感,刚才提到吴老倡导的艺术“象思维”,实际上是理论方面深度的思考。一个艺术家只有达到一定的高度才会做这样的思考,很多东西才会深入,然后再去实践它。很多专家谈到象思维、线思维、化境,我们一直在思考一个问题,我们的书画很多批评话语体系是借鉴西方的,当前国家一个重要课题就是应该建立中国式的话语体系。怎么建立自己的话语体系?吴老提出象思维就是非常重要的概念,因为象思维起源于中国的《易经》,它是真正的中国言语。吴老的实践高度、理论高度、文化担当和寻道精神合在一起,是非常了不起的,他对当下美术的贡献远不止现在所知的,我们应该做得更深更透更远更高。

李安源

今天听了诸位前辈的发言我非常感动,我想谈几点我对吴老作品的认识。

第一,黄宾虹先生谈过一句话叫“内美静中参”。今天观赏吴老先生的作品,无论是水墨还是彩墨我觉得体现了中国古典艺术的高华之美,是一种淡然,也显示出一种高雅的古意,在这里面有深深的乡愁。让我们毋庸置疑地看到中国传统水墨画的宋元文脉一直到站在黄宾虹巨人的肩膀上再进行个人的升华,也能看到他过去受到这些前辈大师的影响。吴毅先生即便在国内,也会站在跨文化的角度思考中国文化的根源,不是因为他个人有旅美经历才会有这种作品探索,中国绘画现代性的探索从刘海粟、黄宾虹那一代人就在探索。但是我一直认为中国水墨画的现代化探索还在途中,就像顾丞峰老师所讲吴毅先生的作品是中国画现代性探索中的一座丰碑,一座重要典范,非常纯粹地体现了中国审美的绘画。

第二,他的作品中笔墨的华滋、线和墨的交融,体现出“一画”的意境,这是一种画家的生命力。所有画家知道石涛的伟大,知道石涛理论的伟大,但是不是每个画家都能把这种生命力灌输在他的作品中,这是与生俱来的、画家充满激情的天生的自信。我相信绘画是天才的,没有绘画的热情、天生的才华,那就不是具体的笔墨和具体理论的问题能解决的。首先这个画家因为赤子之心,所以笔墨充满着激情。我认为吴先生强大的、生机勃勃的那种年轻的生命力一直贯穿在他的所有作品中。他的彩墨、水墨乃至于他的手稿都是统一的,这是画家生命的一种融合,这就是顾丞峰先生讲的“化境”,石涛讲的一画,所谓化境无非生机,没有强大的生命力,在手上牢牢抓住那个画笔是无法传达下去的。我们看到的是笔墨,但是最重要是生命,充满着激情和生命,我认为吴毅先生的画也有这样的特点。

第三,吴毅老师大量的作品中体现出画家的月夜。我过去写过一篇常玉的文章,谈论常玉绘画和菊花的关系,他画了大量的菊花,又把中国古代丝织品,宋代缂丝的菊花融合在他的作品中,他在巴黎也待了差不多三四十年的时间,这是在他乡的画家挥之不去的乡愁,所以在吴先生的作品中大量看到画到月光,月亮,也有太阳,他题的是“月落乌啼霜满天”、“月色濛濛淡如水”“君行早,炊烟尚待明”,题的是“月是故乡明”,“银光熠熠此斗斜”,他知道中国画不仅是画,也是诗,诗画交融的境界通过月夜传达出深深的乡愁,尤其是长期在异国他乡的画家,我们不难看到一个画家通过这样的题材来表达他对故乡的情怀,我认为这是一种乡愁的表达,这是诗和画交融的绝妙范例。

第四,我想谈谈吴老师宜中宜西的笔墨,就像他刚才讲的坚持中国绘画的本位主义,我认为也是他以中学为体,在西方做了那么多关于西方绘画主义研究的缘故。他已经把西方现代主义的东西吃透了,所有人都知道西方的现代主义和中国的绘画源头上虽然体格不一样,但是最终西方的绘画和东方艺术殊途同归。我非常同意大利先生讲的绘画的最高境界就是不中不西、宜中宜西,因为绘画境界到最后是一致的,只不过绘画表达的材质、体裁区别而已,所以我认为吴毅先生绘画中跨文化的融合非常纯粹。

尤荣喜:

吴毅先生虽然现在身在异国他乡,但时刻关注家乡。应该说他有一颗爱国之心、赤子之心。他以传播中国传统文化为己任,在海内外多所大学、机构等场所宣传讲解中国文化,应该说他是中华文化的实践者、传播者。我们要把吴老这杆大旗竖起来、飘起来,让吴老的艺术、吴老的作品被社会尽可能多地了解,让很多艺术家去发扬。同时,我也感到责任重大,怎么把工作做好,怎么把吴老的作品保管好、收藏好、研究好、展示好,确实有很多工作和很多细节,我们既感到责任重大同时使命光荣,我们会通过各种合作各种关系不同场合向领导呼吁,积极努力以各种形式把它记录和保存好,在美术史上为后人留下研究资料,我们会竭尽全力做好。

未完待续~~

文字根据录音整理

审核:张凡、张雪婷

责编(发布):周莎丽

公众号

JinlingArtMuseum001

联系电话:025-84628768

官方网站:www.jinlingartmuseum.com

地址:南京市秦淮区剪子巷50号

艺术|展览|公教

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享