“笔走龙蛇—吴毅手稿艺术展” 专家分享会第二回

时间:2021年12月29日

地点:金陵美术馆二楼会议室

主持人:刘春杰

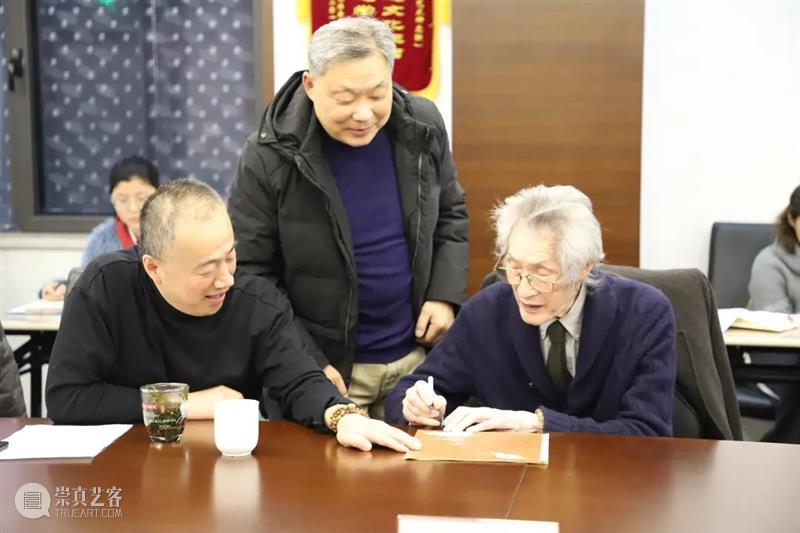

▲第二次专家见面会现场

参会嘉宾:

吴毅 南京书画院名誉院长、著名艺术家

沈蓉儿 原江苏省国画院画家 ,吴毅老师的夫人

张伟 原南京书画院书记

周和生 资深媒体人、收藏家

张玉宝 原南京市文联党组书记、山水画家

鞠慧 著名艺术家

尤荣喜 南京市文化和旅游局二级巡视员,南京书画院、金陵美术馆党支部书记

刘春杰 南京书画院院长、金陵美术馆馆长

丁亚雷 南京艺术学院教授、金陵美术馆理事

方旭东 中国美协策展委员会委员

何金安 南京艺术学院博士

王昊 南京更斯美术馆馆长

刘真 省广电集团

参会嘉宾 / 左右滑动查看更多

部分参会嘉宾发言

尤荣喜:

吴毅先生这次带回了他的代表作之一《井冈茨坪》,金陵美术馆又添一件新的吴老藏品,非常感谢。

这张作品题识曰:“瞻仰井冈山茨坪毛泽东同志、朱德同志旧居,湘赣边界委员会红四军军部驻地时得稿。辛酉四月,吴毅写。”钤吴毅、吴毅画印。

作品约为六平尺见方,尺幅不大但气势恢宏、苍茫博大、笔精墨妙、风格别具。取法黄宾虹山水又不拘于程式,不求形似,但求其势,故达到了点墨成金、涉笔成趣的境地,使整个画面出现了一种迥不寻常的动人魅力。

画作主题是红色题材,但整个画面水墨表现,和我们以往理解的红色色调为主体色彩的画作完全不同。几排江西特色的茅屋隐逸在群山峻岭之中,它们代表着星星之火的源头,步步都是英雄足迹,眼眼都是无限风光。充分体现了吴毅先生真情实感的流露。

俄罗斯作家托尔斯泰说过,艺术不是记忆,是艺术家体现感情的传递,作品充分体现吴老的真情实感,这也是我对此作品的感受。

吴毅 井冈茨坪 水墨纸本 68×88cm 1981年

金陵美术馆新进藏品

张伟

我看到吴毅和他的画册都有很多感想,我们是南京书画院第一批画家,那时候真正成熟的画家只有吴毅。他到美国后,经常组织中国画的活动,我们交流比较多,所以对他了解更深。

在那个历史阶段,理论方面百花齐放,大家有什么想法都让你发表,各种说法都有。我在研究“西方绘画的各种流派怎么形成的?为什么有这样的观念?”中慢慢找到一些脉络和原因,中国也有很多历史阶段,也有很多变革时期,为什么没有像美国、像西方那样?因为中国在2500年前,从儒道释开始形成框架以后对世界的认识很完整,用在各个领域,这个框架到现在为止没有改变过。在和吴毅的交流中他给我很多启示,西方偏重逻辑式的、可量化的、科学式的思维方式来描绘世界,中方是感悟的、经验的、宏观的,有诸多不同,但是描绘的世界都是对的。这就决定两种思想体系从不同角度对待世界对待美学,然后形成他们的绘画道路。

吴毅的思考比我还要深、还要坚定、还要完整,他的作品让我佩服得五体投地。展厅的写生稿,让人震撼,为什么震撼?第一是他的气韵,气息大气,超凡出世,站在一定高度看待世界,既有高度又有宽度又有深度。他的笔墨也是我非常欣赏的,沉着痛快,耐人寻味,有洪荒之力。很少有哪个展览让人真正震撼,让人心为之一动。

吴毅是不可多得的一面旗帜,将来是要载入史册的,南京书画院的金饭碗,我们不能捧着金饭碗找饭吃。

我们把吴毅这面大旗竖起来,既是南京书画院的招牌,同时也解决很多中国画家的困惑。虽然这么多人画中国画,一头雾水的太多了,而且不自信,不认为这条路可以走下去,因为古人已经走到那个地步了,我们还能往哪儿走?走投无路。中国画是取之不尽用之不竭的源泉,永远不会落后。

刘伟冬

吴毅老师我在八十年代就听说过他,那时候,董欣宾、王孟奇、方骏等老师都说他画的好!董老师喜欢批评人,而且言语犀利,但在我和他的接触中,他对吴毅老师赞赏有加,这给我印象深刻。后来吴老师远渡重洋,去了美国。他不忘初心,放眼世界,又执着于传统,认真画画,低调行事。在异域文化的大环境下,保持了传统中国画最根本的品质和精神。也不像有些画家自吹自擂,去国几年,就虎步西洋,最终落为笑柄。像吴老师这样身处在异乡,无时不受着强势文化的冲击,却更加坚持中国精神、中国气象、中国方法的画家,才是文化自信最经典的代表!写上几句,表示对吴老师的崇敬!

——因故未能参加分享会,补充发言

吴毅 翡翠池游纪 书法 29×23cm 1980年

金陵美术馆新进藏品

吴毅 翡翠池 55×54.5cm 炭条纸本 1980年

张玉宝

我小吴老20岁,作为晚辈,对吴老发自内心的崇敬。这本画册是吴老去年出版的,另一本是1986年我在中山东路新华书店买的画册,当时看到这本画册是很激动的。这本画册2.5元,但是是宝贝,我搬了很多次家,对书房书籍做了多次整理和淘汰,这本画册一直跟随着我,最近几年一直在看,有了去年出版的这本更过瘾了,没事就看。还有金陵美术馆出的论文集,高水平、高质量。

▲吴毅先生为画册签名

我作为晚辈一直以吴老师为榜样。张院长讲的我非常赞成,中国和西方对中国画有不同的认识,但是无所谓好不好。从当代中国画坛几十年的发展来看,吴老是走在前面的,引领了中国画向前发展,是了不起的一位大画家。今天看到大量的写生更是激动,不管是以前看、今天看、还是后来看,每次看都很激动。

大家都很担心中国画未来怎么发展,我也始终想这个问题,我想到这个问题就想到吴老的创作实践,我觉得中国画的基本特征体现两个方面:

一是中国画的本质特征反映在中国哲学思想,中国人审美的价值取向体现在对世界的意象认识,这在吴老的画中充分体现,尽管是大量的线条写生,但是自然界的客观经过吴老流淌出来的书写实际上是吴老主观对客观的认识,我认为这种认识就是中国的意象认识。我经常拿这些东西去观照其他画家、观照自己,我认为意象的观照和审美取向不仅仅是中国画,而是中国艺术的本质特征,戏剧、表演、造型艺术也是这样。今天看了写生展更加强化我这个认识。

第二个维度是形式特征。从本质特征来讲是意象的,从形式特征来讲是笔墨,笔墨是中国画非常鲜明的形式特征。尽管吴老今天的写生展是炭笔画的,也有硬笔画的。

我所认识意象的本质特征和笔墨的形式特征跃然纸上,当今画坛又有几人能做到这样?把自然的博大、吴老的胸怀和沉毅的笔墨融为一体,形成这批作品,可以说是伟大的,未来都应该很好地被珍藏,这是绘画史上重要的宝贵文献资料。吴老尽管旅居国外,但是和吴老同住过一个城市,晚辈感觉到非常幸运,也感觉到南京这个地方是出伟大画家的地方。南京书画院了不起,南京书画院有林散之、吴毅就确定了南京书画院在全国画院的高度。在吴老的画里能看到哲学的力量、看到文学的力量、看到诗性,看到他对笔墨、水、色作为一种形式语言形成很难达到的高度,对我们来说弥足珍贵,所以再次跟吴老师致敬。建议下次办展览的时候办吴毅先生的文献展,或者把文献展作为一个目标,文献展包括吴先生的文字、笔记、题款题跋。

吞吐八荒 包蕴百美 意向笔墨间

恍兮惚兮 得神忘形 气韵出心源

黑白交响 天助得线 道法写自然

苍润沉毅 一挥而就 诗性恸钧天

——观吴毅先生手稿艺术展记

鞠慧

今天见到吴先生非常高兴,他是我们过去的一个梦,让我们有持续的念想。

我立于吴毅身旁,观其相如见千屻壁立,风骨岸然,刚毅矍铄气象,望之似在深壑临渊。

我佇立先生作品前,看到神妙奇崛,如雷如电,如影如幻,远梦近圆。

吴毅重新被谈论——像是一面镜子,照见历史,折射未来,又急迫地逼问当下。是时代新命的缘起,是文脉的传承,是南京书画院、金陵美术馆意义非凡的使命担当。

历史,在后来者的眼中往往迷雾重重,多少豪杰英雄被撩上神秘的面纱,存在的真相可能被遮蔽,被隐藏,甚至被人为地阻断。但伟大的人物是源泉,他既不会枯竭,更不能被淹没,如日月同晖,将会持久地照亮前行的路。艺术是一种介入的力量,它无处不在地滋养众生,使人们即使在寒冷的日子里也能感受到心灵之光的无微不至的温暖。

假如时间可以凝固,空间可以平行,我愿意再次打开记忆,重复“没有艺术,只有艺术家”这句箴言,说我敬仰的吴毅先生。

最早听到吴毅的名字从而关注他的绘画,是上世纪八十年代初的事情。南京书画院成立于玄武湖翠洲,出刊一本斗方画册,乍一眼看到吴毅的一幅水墨山水,怦然心动,马上喜欢起来。包括有曹汶、章炳文、朱道平等同期的画家中,吴毅的作品尤显突出。我于是情不自禁地撂下手中的油画笔,不顾日夜的在画册上临摹起来,那种沉浸与迷恋劲头,在日后很长一段时间不能消褪。直到后来我被南京书画院首聘为“特聘画师”,才有机会在院陈列展品中仔细观摩到吴毅的水墨原作,印象中一幅挂在院办的四尺三开不到的小画,画得水墨氤氲,混沌苍茫,酣畅淋漓,笔墨间线条的颤音律动呈现的浑莽的力量,直摄人心,喜欢的要命。后来在董欣宾老师门下,多次听他言说吴毅水墨方法论,他在研究吴毅的作品,他说吴老的作品每平方公分就有十几个层次,并由此追溯到刘海粟的雄浑博大的艺术观。最早江苏画刊在1984年、1985年就讲到吴先生,那个时候吴老师的影响力不仅仅是南京江苏,是影响全国,而且持续到现在。在江苏画派泰山压顶的矩阵前,吴毅如横空出世异军突起,立刻引起画坛强烈震动。我比对罗叔子、陈大羽等几位当时名家,还是忘不了吴毅。当时有一部电影叫《生活的颤栗》,我看到吴先生的作品就是颤抖,不断的音乐感、节奏感,用笔用力用墨用水。我跑遍新华书店买到多本刘海粟画集,再把吴毅、董欣宾相对照,反复揣摩,临习研究,经久而乐此不疲。

后来,我的结论是,立足中华六千年文化文明为根基,以刘海老为书写核心的审美世界,旁及黄宾虹的笔墨精魂,化育出吴毅的艺术生命。他们成就了一个不可逾越的高峰,他供你仰目,你无法超越。

(关于吴毅的艺术评论,国内众多理论家已有专文刊发,笔者不再赘述。但我的感受是,现今的评论文字,似乎都未能尽说吴毅水墨的艺术奥秘。相信并期待国内外更多的学者有专文发表,以供后学者研究)。

无论水墨山水、花鸟、人物写生手稿或书法,吴毅艺术的真正分量,在于华枝春满的人文情怀,天心月圆的诗文风骨,和直击灵魂的精神力量。吴毅艺术的高级程度,其学术建树,个人置身于时代的历史意义,其水墨的文献价值,观照当下中国画本体建设和创作的现实启迪,及其审美价值取向等等,是一个重要的学术课题,一项持续的文化工程。南京书画院、金陵美术馆为此付出了几年的努力,做了大量的基础性工作,已经得到文化艺术界的广泛关注。

吴毅是我们时代的文化精英,是南京的自豪,中国的骄傲。我们恳切地希望并且期待,省、市政府相关职能部门和专门机构,包括民间资本的综合力量,给予更多的倾心和支持,作为抢救性发掘与保护立项,以务实的创新的工作,让吴毅艺术发扬光大,拨开云雾,把根留住。

我侧身注视吴毅先生良久,忽然想到木心。

……

吴毅 白龙桥 55×79.5cm 炭条纸本 1980年

周和生

我和吴老、沈老40年前就认识,一别就是40年,这中间没有过任何联系。虽然吴老在大洋彼岸,但是我始终觉得和吴老靠得很近,对吴老、沈老的艺术始终不陌生,这和南京书画院、金陵美术馆有很大的关系,他们最近几年连续办了吴老的展览。

本人也做了一点工作,首先在1986年买了一本《吴毅山水画》。1988年2月份我在新华社驻香港分社,拜访了刘海粟先生,他向我提到了吴毅先生。1988年去新加坡时,购入了吴毅先生1983年在黄山画的《人字瀑》。

我在八九十年代和吴老、沈老到黄山,回程时吴老给我画过一张《夏山图》,是一个完整的作品。

上世纪八九十年代,我办过两次个人收藏展,一次是在淮阴市博物馆,现在叫淮安市美术馆,一次是在南京的美术馆,这两次展览都展出了吴毅老师的作品,广受好评。

我退休以后每年都出台历送给大家,吴老的作品就放在2016年台历上。2018年我被市政协反聘主编80年代由我创办的《南京政协》 。从2018年办展览到今年12月份整整四年,每年12本,其中8本是综合性画展,有40本。是一期介绍一个画家,但是这40期只介绍了39位画家,原因是其中有两期介绍的都是吴老,一期是介绍2018年5月份的花鸟画展,另外一期报道了2020年4月吴毅艺术馆的开馆展。另外《收藏快报》是中国权威媒体,海峡两岸同步发行,2019年我也曾经在上面发表过一篇介绍吴毅画的文章。

我做这些事纯粹是出于对吴老艺术的热爱。

吴毅 观音 21×19cm 炭条纸本 1983年

丁亚雷

我想说的是两个方面,一方面是对南京书画院、金陵美术馆近期的运作非常敬佩,它改变了我们认为书画院是单纯的创作单位和美术馆是单纯的橱窗单位这种比较狭义的理解,南京书画院和金陵美术馆近期的策略和活动,为画院和美术馆这样的文化单位注入了更多丰富的学术注解。按照我们原来的理解,书画院主要承担创作任务,美术馆主要承担展出任务。但其实对于具有深厚传统的单位,特别是承担重要文化孵化功能的单位来讲,书画院和美术馆必然应该承担创作和展出之外的更多文化使命,比如征集、编辑、研究、展示、教育推广等等,就是全方位的立体的文化平台使命。通过吴毅老师的案例,能看出南京书画院和金陵美术馆在发掘自身的文化传统、勾陈被遗忘的艺海遗珠方面作出的努力和有目共睹的成果。这是非常好的工作方向。

第二,关于吴毅先生的作品,自从看过前两次展览后,我对吴毅先生的作品也有了更多元的理解,并且我开始有了尝试把吴老的画通过刘海粟先生作为一个中介与中国传统水墨的文脉结合起来的想法。刘海老比较推崇石涛的画,年轻时学画从石涛那里得到了很多营养,包括他的写生还有临摹,即使“文革”后,海老在绘画上还是能看到石涛的影子,特别是他的观念。吴老年轻时曾经受到海老的亲炙和教导,并且海老还给吴老专门写过文章给予肯定,文中提到他对吴毅先生未来艺术发展空间的看好,给了极大赞赏。而且更是对吴毅先生提出了具体的要求,比如画家除了笔墨之外要学诗词、书法,等等。这其实不光是对吴老说的,也是对后来的中国画家讲的。但是遗憾的是90年代后期到今天,美术学院是不这样教学生的,我们更多是侧重技法教学。今天的美术家或者美术学院的学生能画出造型非常精准的漂亮的画面来,但是这种画面给人的感觉是平面化的,很难让人深入作品背后去咀嚼中国画应该有的水晕墨章。因为中国画的层次很多,就比如纸,纸也不是平的,是很多纤维搭起来的,从表象看这些纤维可以用水墨填充,但是在空隙里除了水墨之外,填充的更应该是文化的东西、文脉的东西。所以中国画能够传承,纸上承载笔墨是一方面,更重要的是承载文脉的东西。吴毅先生是一个很好的个案。从中可以管窥上世纪后期中国画文脉传承的状况。上世纪90年代之后的社会文化转轨,其实是使这个工作被搁置了。吴老出国前后,学院渐渐走上了更加专业化的教学,这种专业化的教学弱化了中国画的学生要写诗、篆刻、了解格律等方面的要求。所以,通过对吴先生早年作品的钩沉,让我们理解吴先生是怎么学中国画,以及刘海老对这些年轻画家是怎么培养和期望的,这是很好的案例。

吴毅 黄山纪 54.5x39.5cm 炭条纸本 1979年

方旭东

在学术方面我不敢提,大家都是我的老师辈,我从做展览的角度谈一谈。

第一,吴老师在南京时可以尽量多收集保管一些素材,后面慢慢整理。只要吴老师有时间有精力,可以聊得多一点,不光跟艺术有关,生活中的片段也可以收集起来,因为吴老师这样的人物。我看到画册之后认为吴老师这样的人物,现在能做的最大的工作是收集资料,为下一步研究打好基础,这是很重要的。

第二,我们在做一个著名艺术家的研究,展览只是一个很小的部分,我认为展览当中文献特别重要,甚至可以说得难听点能够留下的文献重要于画作,对于这些人的研究是靠文献。所以要有计划要有步骤收集资料,再慢慢呈现可能更好。

吴毅 青海藏民 26×26cm 炭条纸本 1982年

王昊

能有缘接触到吴毅老师于我是一件很荣幸的事情。1998年我到南京,后听郑奇老师说过,吴老有意落叶归根并想在国内做一些宣传。还有一个渊源是在经典拍卖会上看到一幅吴老的早期山水画、非常精彩。后来刘馆又跟我说要给吴老办展览,我特别激动,一讲到吴老就会禁不住手舞足蹈……很多人看到吴老的作品都会感到“震撼”,是因为心灵上能与作品产生共鸣。我喜欢他作品的高华气息、无法言传。吴老的作品打动 我更多的是作品中扑面而来的精神气象。而最终构成作品气象的无疑是其功力至深的笔墨。

今天我们看到吴老的写生作品,便自然联想到当年刘海粟大师油画《梅园新村》的写生,海老只是把对象的“物”当成基本的参考对象,并没有按照自然风光去描绘梅园,他画出来的是海老自己感受的精神,大红大绿地对比着、特别感人。这说明刘海老那时已经特别强调画心象、画感受,而不是简单地描摹对象。今天很多的大学老师带着一群学生去写生,或者一般的画家到大自然中去写生,回来后搞作品展,我们就会发现大部分是风景画,谈不上感受,基本上都在画风景,甚至有的画得就像照片一样,这样做在中国画中到底有没有意义?我觉得是有很大的问题。今天的教学很多是强调技巧,写生就是怎样准确刻画对象,不強调画感受,老师很多时候教的就是描绘对象的技巧,缺了吴老说的“象思维”……对于 “象思维”,我也有一些自己的想法。

吴老的“象”可能分对象、作者心象以及作品的气象。不同的画家野外写生选择的角度、景致、对象完全不一样,一般人可能会选择最漂亮的景点,但高手抓的是整体,他在选择和自己内心有高度契合气象的客观“对象”。因为只有这样的“对象”他才会有表现的冲动,高手画的是感受。今天我们看到吴老的写生是既画出了客观的对象,同时又不是在简单地描摹对象,他画出了对象在他心目中的内心气象,这个气象又和他的综合修养、笔墨修养完全分不开。现在每年都有很多美术专业的毕业生,只要肯下点功夫,画什么像什么并不难。毕业后很多90、00后迅速“成名成家”,其中一些很快就卖画,当然这受到市场化运作的影响,也没有办法。

但是,我们中国画到底要画什么?一般大众的艺术欣赏眼光基本还停留在是否能比较忠实的描绘对象这个层面上。所以、工笔画比较吃香,大部分人看不懂写意画,导致大部分人不愿意在内功上下苦功夫,只是想尽一切办法在变花样,想如何写实如何让真实的东西打动人,作品精神性非常匮乏。

所以中国画到底要画什么?吴老的写生展和前面他的大展是告诉今天所有画中国画的人,吴老画的是精神,画的是修养,修养包括他的性格,他的文化综合修养,由文史哲的综合修养带来的性格、性情、以及看问题的角度、内在对自然物象精神的通感式理解,最后升华出他的艺术。古代很多文人画家提倡的东西都是往人的内在走的,不是往表象走,内心在变化,表象才会变化。而现在大部分人是在外部追求各种各样的东西,但是内在非常匮乏,内功修得非常少,所以打动人的东西不是很多,哪怕是国家大展。虽然展厅里面张张是“技法经典”(一张画花了很长时间,且有很好的描绘功夫),可是真正让你感动的作品确非常少,因为我觉得大部分人不是从内心想画这些东西,所以没有展现真性情。当然也有画得特别好的,这样的人物肯定在当今是大家,既是时代的,又能够有自己的语言而且感动人。大部分人画的是绘画上的“八股文”,你挑不出毛病,但是也无法被感动。所以今天谈写生、谈中国画的发展吴毅老师的写生作品无疑是给大家都上了一课。

吴老很多作品画得很满,传统中国画满幅的很少,而吴老相当一部分作品是满画的,有的画远远地看像西画,充满人文精神力量,但是仔细看其书写性、笔墨性是地地道道中国的东西,那这种作品难道不是世界的吗?当然也是本民族的。现在大家都在谈回归传统,所以很多从艺者热衷于描摹传统,拼命努力大半辈子还是在古人的框框里转悠。这是很可悲的。

中国画画什么?画的是内在,是一个艺术家内在的修养、内在的精神、内在的感受,最后画的是他的观念、他的思想,这才是根本。吴老这一辈人中乃至后面都没有太重视此种心法的传承。

今天,吴毅老师的艺术已然成为一座高峰,这是刘海老生前就定的调子,而今天的很多一流的艺术家、理论家也给吴老以崇高的定位,历史更会证明这一点。我认为对吴老的宣传还不够,系统性研究是为以后做铺垫。所以希望后面研究吴老的工作更要多花一些功夫。更欢迎喜欢中国大写意绘画的朋友们也能多多参与进来,大家一起努力。

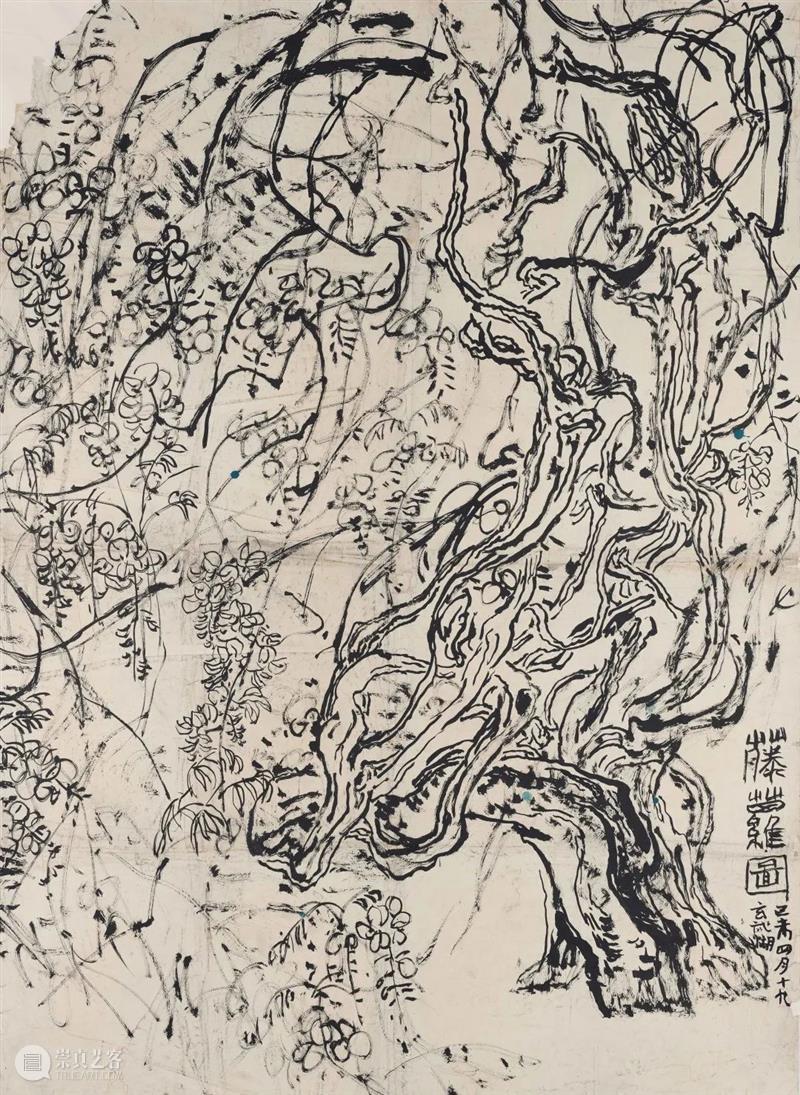

吴毅 藤萝图 110×78cm 炭条纸本 1979年

何金安

我从一个热爱绘画的青年来谈一谈,谈一谈看到吴老这批写生手稿的内心认识,和对这批写生手稿发自肺腑的真实感受。

对于吴毅先生来说,这些手稿作品是历史,是吴老当年写生时对艺术生命的深度耕耘的记录,可这段历史好像是不存在的,在历史和个人之间出现了双重维度,因为手稿从来没有被看到过,只是封存在吴老自己的记忆里,而在这次展览中,1446幅泛黄的尘封素描手稿得以解封,1446个沉睡的艺术生命在金陵美术馆重新变得鲜活了起来。

我们看到这些作品时,就能感知到当年吴老作画时的情境,也会联想起自己在画画时的情绪和状态,这批写生作品中的纸张让我有些感触,有几张速写被叠起来,但是作画的并不是宣纸,是普通的白纸,那种白纸不是生宣,也没有渗化功能,甚至连素描纸都称不上。这让我感受到吴老当时创作的欲望,这是为了当时呼之欲出的创作欲望得以释放能想起来的唯一办法——用什么样的纸已经不重要了,只要是能表现出当时内心所想,78×118厘米大小的画纸已不足以承载他当时的创作欲望,他甚至把两张几乎整开大小纸拼起来画,可见吴老当时的创作热情。

吴毅先生这么多的写生,此次展出了几百幅,我想象着,如果把这1446幅全部挂起来那是什么概念?这么多的速写,每天画一张也要足足四年!而我到今天,画了这么多速写吗?肯定没有!林风眠先生曾这样说过,一个艺术家创作的基本态度要具备四点:第一是远功利,第二是爱自然,第三是精观察,第四是勤工作。吴老证实了林风眠先生的论断。吴毅老师的这些写生手稿是血性与豪情的产物,这批手稿作品是其艺术生命力的凝聚。这样创作出的作品才会感动人。不论尺幅大小,不论创作媒材,重要的是艺术创作的精神、热爱自然的精神。吴老的作品之所以能有着如此强烈的艺术感染力,是因为其对艺术真挚的热爱和对创作的强烈欲望,无非如此。

在展厅的正西面墙上,有一组速写的作画材料比较特殊,通过自己的绘画经验判断,这是碳粉沾水秃笔画出来的。看到这些作品后我产生了很多联想:前段时间李玉双先生在广州美术馆做个展,后来,我大量搜集了关于李玉双先生展览的作品、视频及文字的报道。刚才大家提到文献的问题,我感受最深的是李玉双出去写生时的视频,北京的亚洲艺术中心、广州美术馆有很好的名词定义叫“追光行者”“东方的莫奈”,后来我在微信自己杜撰评价李玉双先生并转发:“公子世无双,陌上人如玉”。

我想,无论是李玉双先生还是吴毅先生,他们在艺术创作的拓展与发现之路上是殊途同归的,都是对自然和生命的敬畏与无限热爱!

另外,作品展出时的视频文献资料真的很有意义,当年中央电视台记者许戈辉采访“留法三剑客”——赵无极、朱德群、吴冠中三位先生时的视频访谈记录,现在看到还是非常感动,纪实的视频和写生的视频资料,能够真实鲜活的感知大师的艺术灵魂,是非常有意义的。画家生活创作时的所做所想,这些场面如果通过视频保存下来,将是多么珍贵的东西。记录下正在发生的历史,这将具有非常重要的意义!

吴毅

我在国内习惯和小朋友聚集在一起随便讲,最不习惯一本正经,很多心里的话不好讲。今天很感动,但是平时不太习惯别人当面夸我,但我在一些大场面也和小场面一样,因为一个人作为生命来到地球都是一样的。前几年我突然发现人家叫我“吴老”,意识到年轻人慢慢成长,年龄差的不是十岁八岁,相差了一代人甚至两代人,所以我也很自然地接受这个现实。

讲到速写,我的速写远远不止金陵美术馆这1400份,这些速写是我进入创作状态的基础,是我经历的全过程,所以这些速写在家里是没地方放的,我都不在意有些地方有墨迹,有些东西甚至都破了好几段,我用胶纸连起来,是回到最原生的状态进行创作,速写就是这个过程。

后来,我发现年轻一代人很崇尚照相,那时候能有一部照相机很了不起。一个瑞士的学者到中国研究宋代学派,从朱熹一直到王阳明,我们认识以后成为朋友。我问他为什么到中国研究宋明理学?他说国际上的一些专家、哲学家非常重视中国文化源流,他很感兴趣,想要像西方哲学系统去研究中国哲学。我问他到过中国哪些大学去交流?他说他到过浙江大学,作为一名西方学者诚心诚意来到中国。那时社会处在近百年来起伏最大的时代,所以我担心学术领域会不会有断层?我在出国以前已经意识到这个问题。我是从20世纪成长起来的人,从不懂事的孩子慢慢成长起来。小孩子的成长有个过程,每个人的过程不一样,但是如果遇到好的老师就决定了这个孩子成长的结果,不管才气、天分高低不同。

回过头来说速写,这一次展览叫“手稿艺术展”,我觉得很好,因为中国没有速写的概念,这是西方美术的概念。从我进美术学院开始就开始灌输大量西方审美,素描、速写所有西方现有的审美概念在我那个时候已经开始,但是我的老师都是很传统的,那时候还接受到一点传统的东西,所以我在大学时速写是比较强的。我没有用照相机的概念,那个学者送了我一部照相机,从来没有用过,尤其有一年到黄山参加全国艺术展览,刘曦林说这次所有南北艺术家到黄山,只有你一个人画速写手稿,我看了一下确实显得我非常落后。瑞士学者送了我一个挺好的照相机,我连换胶卷都不会。我和陕西的几位老朋友一起照相,第一卷胶卷用完了,就在小卖部买了胶卷就请店主帮我换,到现在手机我也不会用。

手稿是不仅是面上的东西,更是经过我的手通向心灵的,中国人和西方人在审美和理论上都是不一样的。中国人的手要通过心灵,所以手写是通心灵的。我看过和亚里士多德、柏拉图同时代的一个医生写了一本关于灵魂的书,作者提出靠什么东西让手拿杯子?是靠灵魂,所以西方人有灵魂,这个灵魂直通上帝,这是我对西方古代文明从埃及到希腊雅典开始成熟的理解,这之间是有文化传承的,是非常重要的。我进一步想,中国人没有上帝观,西方人有上帝观,不管哪个教派都是这个源头,上帝观之前就是更上层的东西。中国都从地下印证上古的东西,有些文字上的东西我是相信的。比如我是相信“九鼎”的,虽然有很多西方学者说你把实物拿给我看,没有实物就不承认大禹时代,中国也有很多学者就很纳闷,因为拿不出实物证明,但是我们为什么要听西方学者的,按照实物才能成立学派?不一定,因为我相信中国上古的文献总有一点点蛛丝马迹。九州到屈原不过千百年,这段时间有很多断代史,“九”留下了,我们以“九”为大,很多东西不是突然之间到某一个时代冒出来的,所以我相信是有过这个社会存在的,据说石刻有记载去捞沉到水里的九鼎。但是到了屈原时代,找不到九鼎了,留下一个“九”,还留下了“禹治九州”,这都和“九”有关系。我们作为画家不需要像考古学家拿真实的东西来证明,但是需要文化传承。无形中,用墨的问题、用色的问题已经和原生态的东西接触到了,我坚信中国画正从上古时代走向中古、近古,甚至走到未来,一定是沿着这个方向走的,我们应该承接中国文明原生态这个路线,理所当然,不需要到西方寻找真理、艺术和审美观、现代观、后现代,我们就是现代人,上古文明就是一拨拨承接下来的,哪怕当中有断层。

这些东西几天几夜不可能讲完,因为关于中国古代文明的研究至今仍有许多学者没办法穷尽,所以厘清学问的重点是要从中国原生态的上古文明走下来,走到今天不可能变成西方的东西。后进的人把这些讲清楚之后,中国当代文化的未来走向才有希望,所以我非常乐观,虽然有一点波折。

刘春杰

我们要感谢这个时代,多亏没有比我们更大的机构在研究吴毅艺术,毕竟吴老走得太远,追上他的人就少,他懂得太多,懂他的人就少。金陵美术馆在2018年举办他的山水画展、2019年举办他的花鸟画展、2020年举办“吴毅艺术馆开馆展”、现在举办他的手稿展,接下来我们会出同名画册,把大家的感想收录在这个画册里面。第一次办吴老山水画展的时候有人说“震撼”,办花鸟画展时也有人说“震撼”,今天的手稿展大家又说“震撼”。2018年第一次研讨会时顾丞峰说吴老的泼彩达到了顶峰——“百年无人出其右”,也有专家认为吴老的水墨是其艺术的极点,有人喜欢泼彩有人喜欢水墨。我提出吴毅是南京书画院建院40年以来既继林散之、陈大羽之后的又一学术标杆,是引领我们学术的新高度。这点得到大家的共识,这也是金陵美术馆、南京书画院极力做这个事情的意义。张玉宝先生说这些手稿应该成为博物馆的藏品,陈丹青也早就有文章说未来这些作品是应该进博物馆的。我们对吴老的作品展览和研究是远远不够的,今天举办展览包括谈中国画的走向都是很奢侈的一件事情,因为以金陵美术馆、南京书画院的体量、能力、平台谈吴毅先生及其艺术,也是奢侈的事情,我们希望未来有更有能力的机构接过去做,那天到来的时候,我们感慨自己能力不足,但是也很庆幸因为我们收藏了吴老一批作品、资料,留下了文献,做了启动的工作。南京书画院老院长、书记张伟先生语重心长地反复叮嘱我们:“吴毅是画院的学术大旗,要高高举起。不要放着金饭碗而四处去找其他碗。”这是老一辈画院人寄予我们厚望。

听了大家的高见、高论,让我产生了些新想法:第一,在不在现在的美术圈不重要,在艺术里很重要。第二,当代人写的当代美术史不重要,个人史很重要。我们寻找和研究吴老个人文献很重要,因为任何历史都是无数个人史构成的。第三,材料并不重要,精神境界与胸怀很重要。吴老用的就是普通的白纸,用的是最简单的材料,即碳粉、碳条、卡纸,没有特技,没有综合材料,但是我们竟然可以看出变化多端的笔墨,水墨淋漓,干裂秋风,笔走龙蛇。所以,材料对于一个杰出的艺术家并不十分重要。

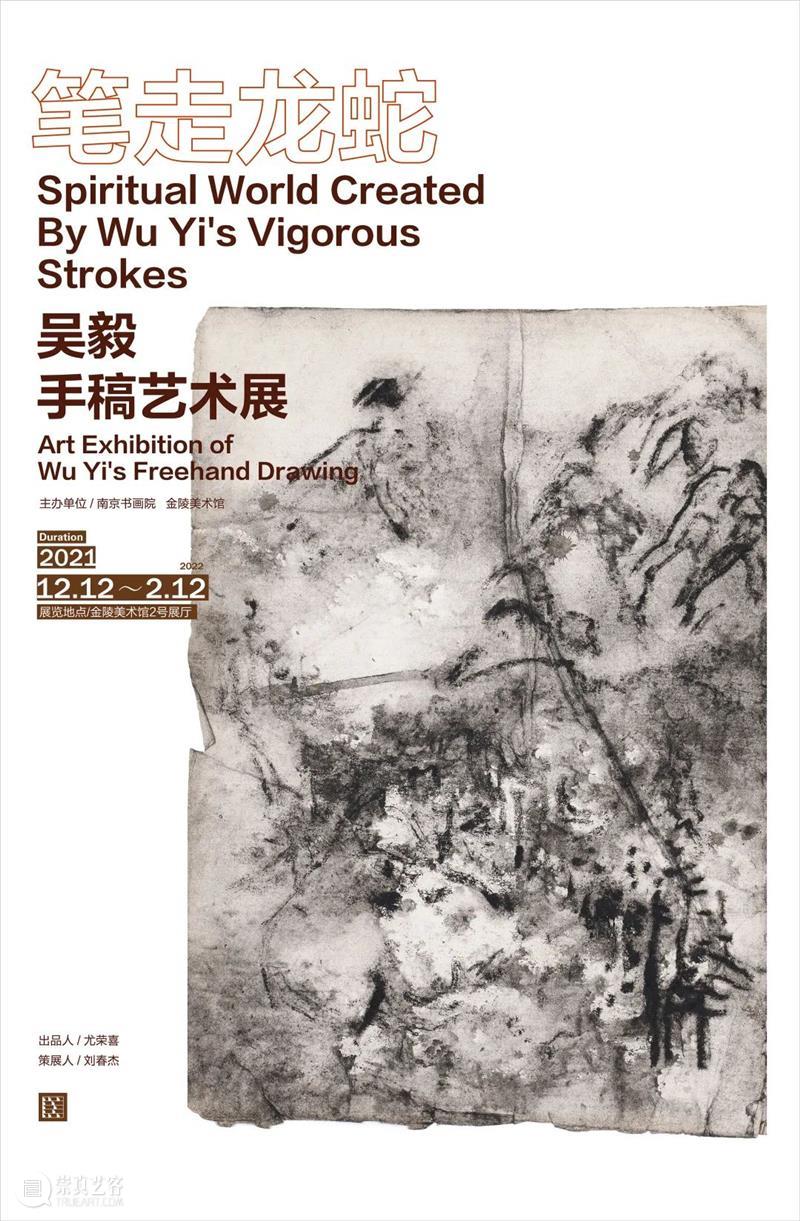

展览名称

笔走龙蛇——吴毅手稿艺术展

主办单位

南京书画院 金陵美术馆

出品人

尤荣喜

策展人

刘春杰

展览时间

2021年12月12日——2022年2月12日

展览地点

金陵美术馆2号展厅

文字根据录音整理

审稿:郑凯迪、刘儒杰

审核:张雪婷

责编(发布):周莎丽

公众号

JinlingArtMuseum001

联系电话:025-84628768

官方网站:www.jinlingartmuseum.com

地址:南京市秦淮区剪子巷50号

艺术|展览|公教

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享