2017年,新世纪当代艺术基金会发起“与时共制”栏目,邀请特约研究员沈瑞筠与十几位艺术家进行对话,挖掘他们创作背后的思考和实践,开启了基金会对于艺术家进行个案研究和档案记录的一种方式。

与时共制,一方面代表了艺术家在时代中创作,不是对时代潮流的亦步亦趋,却总闪现时代精神的不同侧面。另一方面,我们发起的研究和对话与艺术家创作同行,记录、观察并自由表达研究者的个人观点。

从2021年开始,“与时共制”发展到一个新的阶段。由基金会策展人常旭阳策划,邀请十余位年轻的艺术写作者,选择各自感兴趣的艺术家,用不同的研究方法和写作方式,以中长文的篇幅书写艺术家个案文章。艺术家的创作和研究者的观察都是鲜活而又深沉,富有个性而又不失逻辑,相信这些文章能够带给我们展览之外的欣赏并思考艺术的通道,并成为时代的见证。

幻影2000:蒋志在深圳

文/胡中宪

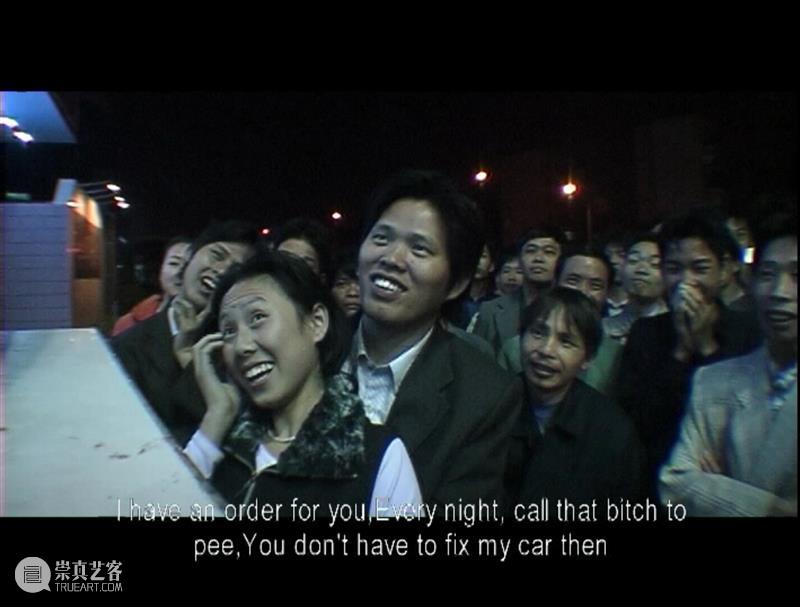

蒋志,《人的几分钟》第1集之“我们的笑”(静帧),彩色单频有声录像,4分3秒,2002年

那座城市,也许只是你的想象。它出现于一夜之间,像海市蜃楼一样虚幻而美丽,你走得越近,就越看不清它。你凝视着它,为它哭,为它笑,久而久之,你终于发现,原来它只是你的一个影子。

——《天堂在左,深圳在右》[1]

1995年,蒋志从中国美术学院版画系毕业。他第一份工作是在深圳粤海街道办事处主办的《街道》月刊任驻京记者,但他没有以这个身份在深圳待过一天。从1995年入职到1998年月刊停办返深,拿着特区高薪的他一直在北京享受着自由的生活[2]。在《向深圳学习》的前言中,书籍的三位编者将1992年至2003年划归为深圳发展的第二个阶段。此时的深圳“出现了许多打破常规的举措”[3],标志着一度压抑、严苛的体制有了松动的迹象。戴锦华的描述或可为随之而来的、文化领域内的松动提供参考:“80年代所形成的文化人群落在八九十年代之交经历了溃散,人们纷纷出国,或放弃文化工作,留下来的人也不能很快地从震惊体验中醒转过来。……90年代初期,中国文化提供了一个空荡的舞台,所谓新的一代、自由艺术家就是在这个时候登上了舞台的”[4]。1994年创刊、1998年停刊的《街道》月刊是彼时彼刻大众文化在中国兴起的一个缩影,小小的平台曾经聚集起诸如肖全(摄影师)、张新民(摄影师)、翟永明(诗人)、潘绥铭(性社会学家)、韩少功(小说家)、岛子(批评家)、栗宪庭(批评家)、朱其(批评家)等一大批在90年代活跃的文化名家。一家由街道办事处主办的杂志竟办得如此红红火火,俨然90年代中国南方的先锋文化阵地,这在话语高度中心化的今天已变得难以想象了。身为月刊的记者,蒋志是这些人的约稿者和联络者,而他自己也是站在“空荡的舞台”之上的新一代文化人。事实上,从蒋志为月刊撰写的各类稿件(包括摄影、新闻报道、评论等形式)中亦能一窥其饱含艺术家意志的一面,如《看!北京街头的涂鸦》(与杨福东合作,主要写了张大力的“人头”系列,1996年6月号)、《安全感都市三人谈》(他采访的是艺术家宋永红、杨福东和诗人王艾,1996年12月号)、《电视屏幕上能看到什么》(一篇写国美画廊录像艺术展“现象·影像”的评论,1997年2月号)。除了美院的教育经历和相似的艺术交往,与“后感性”60年代末、70年代初生一代艺术家不尽相同的是,蒋志创作生涯的真正开启、延续都与他这段独特的媒体工作经历有密不可分的关系[5]——

翻阅《街道》的发刊词,其中有一段是这么说的:“《街道》将在城市社会这更广大的公共生活空间里,捕捉静如止水间或又巨澜狂卷的时代瞬间,展现令人兴奋同时也令人焦灼的生命世相,揭示真实存在却可能极其隐秘的精神图景。阴影与光明,纷争与平和,贫困与富庶,荒败与繁荣,绝望与信心,都将进入《街道》的视野,纳入《街道》的襟抱。”[6]并非巧合的是,这段兼有实干和幻想意味的话不仅彰显了一本地方杂志的野心和鲜明的特区“血统”[7],亦在很大程度上“勾画”了蒋志自1990年代至今创作谱系的基本轮廓——实验性地将新闻报道、社会关切、人文视野和诗意想象多重叠置起来。

《街道》,创刊号,1994年3月

此外,“街道”一词在1990年代的深圳也别有一番内涵。早在1992年,从行政管理和法律的层面上讲,深圳就已经不“存在”村庄了。村民们此前拥有的集体所有制户口赋予的权利,如土地继承权,仅仅被保留到1987年。之后,在市政府的介入下,所有的村庄都被陆续改造成街道,土地继承权变成了使用权,村民变成了市民[8],这些变化昭示着深圳从小渔村蜕变为城市化进程的国家样本,亦暗示出“街道”这个月刊名字的深层实义。又或许恰恰是因为在《街道》做记者的经历使得蒋志提前领略到深圳超前的“街道意识”,像城中村、“握手楼”、广场以及城市化带来的极端混杂性才自然而然地化为他“深圳时期”的作品底色。

然而,从1998年定居深圳到2005年离深北上,尽管作品大都“发生”在这座年轻的城市,蒋志自己也因为长年的媒体从业经历而具有了社会调查与评论的眼光[9],但他却极少用相应的方法表现所谓的“深圳性”,或曰“深圳精神”[10],他和深城的联系要松散得多,它们有时是文学的(他同时在写小说),有时是社会的(像《纪录片》[2005]就直接是以报纸上荒诞的社会新闻为素材的),有时则掺杂了他个人的传记片段。总之,联系不会局限于某个特定的象征系统或者意识形态。就像是在有意地抵抗,蒋志往往会在深圳的街道上关注“别的事”,例如录像《一根老油条》(2001)和《我知道拉登在哪里,请给我5毛钱》(2002)都有一点街头行为表演的意味,所探讨的话题要么根植于录像语言的自反性实验,要么尝试探讨城市广场、国际新闻、乞讨和恐怖主义之间复杂的意义网络;又如摄影《木木在深圳》(2002),宽幅的“取景框”帮助艺术家捕捉到一座中国沿海城市在极速发展中的破碎和拥挤,也使得“木木”系列中的同名木偶(在“深圳”系列中她第一次从手掌大的木偶“长大”成为真人扮演的女人)更为切身地卷入到现代城市人苦闷、荒谬和忧郁的生活里,却并不着眼于那些“深圳之为深圳”的方面。“木木”系列是关于成长、女性和爱的寓言∕预言,2000年代前后他曾创作过Litter MuMu(1997—1998)、《木木在罗布泊》(2000)、《木木在香港》(2002)、《木木在芬兰》(2006)等作品,其间贯穿的孤独、漂泊和隐而不表的亲密感[11]显然要超过地点的地理学特征所赋予作品的差异,或者说,这个系列首先是面向“我”和“我们”的情书,是“别的事”的一种体现,其次才涉及深圳对木木的“陪伴”。

蒋志,《木木在深圳NO.8》,摄影,2002年

蒋志,《木木在深圳NO.9》,摄影,2002年

蒋志“深圳时期”最具代表性的系列之一是录像《人的几分钟》(1999—2005)[12]。作品共有40段,时长从十几秒到数分钟不等,记录了“各种人的生存状态的众多片刻,组成一幕幕社会的情景戏剧”[13]。《人的几分钟》缘起于1998年年底初至深圳时,蒋志在电视台担任频道策划时的经历。用他的话说,这份工作“唯一的好处是他们买了一台DV机借给我‘工作’用。……参加完各种各样的会议之后,就带着DV溜出去。我开始拍街上遇到的各种人,其实是我迷恋他们各式各样的生存状态,因为大部分是我不可能体验的。我遇到某个人,也许我看见他的时间也就是几分钟,但此刻的状态却不是孤立的,是他处境中的一个历史性瞬间”[14]。尽管被蒋志说成了“情景戏剧”,但自如的即兴感无疑才是《人的几分钟》的魅力所在。

在《东方麦当娜》(2001)中,一位持省外口音的夜总会舞女头戴及肩的金色假发,身着模仿麦当娜盛装的低劣服饰,她向台下暗影里的观众输出着混纺了美国流行文化、黄色笑话、个人传记和京戏的视听杂烩。没有人在意她的专业度或者是表演的连续性,她把自己打扮成欲望的“通货”(currency),用以装载属于和本不属于她的各种欲望符号。但是在3分28秒的时间里,蒋志的镜头却拍下许多压缩了这位舞女生命经验的泡影样瞬间。舞女说,“我在深圳夜总会唱歌已经有十——年——了。在这个十年当中,人们帮我取了个外号,说我是嘉宾里面的大姐大。怎么个大法呢?我哪儿都大……”或者是“我在剧团的时候就是女扮男装演小生的,记得我的老师对我这样说过……”。“十年”两个字拖的长音和荤段子的句子接龙,剧团的少年经历和如今用早已生疏的京剧童子功“卖唱”的落差,将一层悲情的阴影覆在了舞女努力营造的性感和幽默之上。

蒋志,《人的几分钟》第1集之“东方麦当娜”(静帧),彩色单频有声录像,3分26秒,2001年

《情歌》(2002)是一曲忧郁的黑屋变奏。影片采用了第一人称俯视的红外线特写镜头,一位深圳的“按摩妹”平躺,对着镜头独唱同年发行的粤语流行歌《好心分手》(原唱是香港歌手卢巧音)。听口音,她也是这座城市数百万外来漂泊者的一份子。看眉眼,她的年纪应该比东方麦当娜小姐小上很多。歌如此唱,“换了你是我,你忍得到吗∕挨得过无限次,寂寞凌迟∕人生太早已看得化,也可怕∕回头望,伴你走∕从来未曾幸福过∕赴过汤,蹈过火∕沿途为何没爱河……”女孩偶尔闪避,但更多时则温柔地直面镜头,她好像在用歌词占卜自己的未来。色情产业曾经是深圳心照不宣的暗面,但蒋志对此既不急于阐释,也不试图评判,他“放任”了女孩的即兴发挥,反倒使《情歌》组织出与女孩恰切的距离。在影片的最后,女孩在一只他人的手微触到她的脸时闭上了双眼,像是在梦中落入第二层梦。性社会学者黄盈盈曾在《小姐研究二十年》一文的结尾写到,“在不同的生活境遇与生计可能性之下,也要正视不同人的活法,更为善意地对待我们与他人的关系。都不容易,我活,也要让别人活。”[15]——像极了《情歌》传递给我的感受。

蒋志,《人的几分钟》第1集之“情歌”(静帧),彩色单频有声录像,48秒,2002年

《我们的笑》(2002)拍摄了深圳南兴路上众人围观彩电播放的香港无厘头电影的场景。在影片开头的画面中央出现了一位姿势拘谨的打工者,不合身的浅灰色格子西服以及格子(外套)配格子(衬衣)的蹩脚穿搭,反而将他“打工仔”的阶层身份凸显出来。这个反观观众的场景使我想起居伊·德波(Guy Debord)英译本封面。同样是身着正装,人们的姿态和衣服的剪裁所流露出的讯息却截然相反,一面是有些害羞的底层打工者,一面则是一本正经的中产精英。也是在2002年,一篇署名为“我为伊狂”的文章《深圳,你被谁抛弃?》发表于网络,痛陈深圳特区成立20余年来的积弊,随即点燃舆论,甚至引起深圳市府的关切。文中提到长期以来,在金融和社会管理政策上,深圳与香港的关系远远不如想象得那般亲密,正所谓“神女有情,楚王无意”,香港对深圳“警惕心有余,而合作力不足”[16]。与之相对的是“一线关”(即深港边界)阻挡不住的民间交流,尤其是文化制品如电影、唱片、书籍半地下半公开的持续流通。1990年代初到1998年亚洲金融危机前后是香港无厘头电影发展的起势和高潮期,此类电影不仅影响了那一代香港人理解世界的方式,它们亦渡海而过,成为在深圳大街小巷林立的电视景观中不可磨灭的主角之一。影片中对性、对欲望∕身体、对男女性别权力结构的重置都先于社会主义特区和资本主义社会在意识形态上的总体差异,直入深圳人的内心。在《我们的笑》里,放在高台上的电视机和“台下”的观众所构成的原始剧场,最大限度地保留了独属于2000年代的真实与幻影。荧屏与街道的一线之隔,如同深港双城相互隔离、又彼此映照的隐喻,而它们似乎也将跟随“粤港澳大湾区”一体化的新提法而化为旧的空气。

蒋志,《人的几分钟》第1集之“我们的笑”(静帧),彩色单频有声录像,4分3秒,2002年

《空笼》(2002)是从《人的几分钟》系列中延伸出来的优秀短片,曾一举夺得2002年香港国际电影短片节“亚洲新势力——评委会大奖”。影片记录了一位提着空鸟笼的流浪女孩徘徊于深圳街头的一天,以及她“失踪”后蒋志寻找她身影的经过。最开始,女孩驻足于报亭附近,试图和所有人搭讪,一会问问象棋棋子上的字,一会又试着拨打公用电话(由于不了解拨号规则,电话那头等待她的自然是“您拨的号码是空号,请查证再拨”的系统音)。她的话里总是会突然冒出一两句不太相关的秽语,难免让我们怀疑她是否在更小的时候遭遇过什么暴力的创伤,尤其是她口中的脏话最终往往指向一个小女孩的具体人格时。在之后大半天的时间里,提鸟笼女孩都在“读”同一张报纸,从下午到夜晚,并以最别扭的姿势斜靠在路旁的路灯杆子上。所有人都知道她没有真的在读,这是她与城市讯息之间真实的伪联系。乔纳森·巴赫的论点切中了要害,他认为“特区是一个人们想象中的理性城市和追求实现自身现代化的城市,一切与之相悖的东西都将被排除出去”[17]。尽管巴赫的文章聚焦在深圳城市治理中经济与政治的关系上,但很显然,在所谓“排除”的现代性暴力之下,像提空笼的女孩这样的“非理性”因子被驱离城市,几乎是深圳发展中众多必然的代价之一。合乎“理性”,却不合情理。等到第二天蒋志再想拍摄提鸟笼女孩时,却再也寻不到她的踪迹。街头的一切如常,货车下的小野猫即将被收养,身材健美的女性在跑步,保安又开始了一天的工作,他们仿佛都在暗示着女孩从未来过。待到调查无果后,《空笼》的故事亦告一段落,空留下街道的幽幽叠影,如同一首都市的哀歌。

蒋志,《空笼》(静帧),彩色单频有声录像,25分30秒,2002年

和《人的几分钟》《空笼》的纪录式语言相比,稍晚的《香平丽》(2005)多了几分虚构的色彩,是掺杂了真实和表演的“伪纪录片”,也是蒋志“深圳时期”少数有剧本、有台词的叙事性作品。2018年,以三位跨性别者(Transgender)为主角的《香平丽》曾在UCCA北京放映过一次,是当晚系列放映的“压台”。而我却没能看完它,我模糊记得观众的笑声带来的不适感令我压抑难耐,更使我无法很好地管理自己的情绪,于是只得匆匆“逃跑”。直到最近我自己重看了几遍《香平丽》,三年前那种如鲠在喉的观影体验才得到真正的宣泄,而我也理解了三年前自己为何会有如坐针毡的感受:那时我实在想不明白,应该如何去理解和面对极端苦闷的生活中处处开花的玩笑。是用一板一眼的态度,还是能同样报以笑声?而这正是故事中的香香、平儿和丽君每天都不得不面临的情况,苦闷、玩笑、玩笑、苦闷……像是一个深渊样的循环。身形妩媚、整日乔装成女性的香香永远处在吸引男人和被他们抛弃的轮回里,因为后者喜欢的往往是作为女人的TA,以至于每次香香袒露实情的时刻也必定是恋情终结的时刻。TA的玩笑就栖身于TA与男人们打交道时的一句句谎言里。平儿是广西人,TA在公园里讲述着闹肚子的小姐妹“出台”的糗事,到后来平儿自己也笑不可遏。TA的玩笑寄居在糗事里的那些屎尿屁中。丽君和香香住在一起,目睹香香一个又一个浪漫却悲伤的邂逅。TA的玩笑则包裹在对香香半嫉妒半关心的毒舌话里。每当香香、平儿和丽君以玩笑的方式自我解嘲时,我都忍不住去想象他们的未来,不论是在戏里还是戏外。再次被甩之后,伤心的香香在阴天的海边独坐,并设想着自己走入海的深处、直到被淹没的场景。蒋志把这个关键桥段拍得相当平淡,却极好地再现了香香作为跨性别者的自然情态,准男友留下的口琴串联起爱情的往事与随想。我马上联想到,其实在影片的不久以前,当香香、TA的准男友和丽君三人在海边玩水嬉戏时,空气那么快活,却也同样是个阴天。我终于意识到,所谓的“玩笑”大概就是要制造笑声的。就像见证了同一个人截然不同的心情的两个阴天,玩笑本身并不承载苦闷,却可以成为苦闷的见证者。挪用米兰·昆德拉说“幽默”的句式,或有助于我们理解玩笑在生活内外的意义:“玩笑是一道神圣的闪光,它在它的道德含糊之处揭示了世界,它在它无法评判他人的无能中揭示了人;玩笑是对人世之事之相对性的自觉迷醉,是来自于确信世上没有确信之事的奇妙欢悦。”[18]

蒋志,《香平丽》(静帧),彩色单频有声录像,78分钟,2005年

蒋志在作品介绍中写到,《香平丽》是“三个生活在深圳的年轻人的故事。那里是中国改革开放最早的城市。他∕她们雌雄莫辩,他∕她们有香艳的名字。他∕她们是新世界的边缘人,经历着受挫的爱与性”。向来敏感于语词的蒋志在行将离开深圳的2005年,以人格化的方式再次深描了这座他生活过7年的城市。其中,性别的混杂性及其蕴含的生命力成为了关于深圳的深层隐喻,仿佛——“香平丽”就是深圳,深圳就是香、平、丽。

注释

[1] 慕容雪村,《天堂在左,深圳在右》,北京:中国和平出版社,2011年,第224页

[2] 1995年,北京职工的每月平均工资不足700元,但蒋志却能拿到高达1200元的月薪。据蒋志说,由于《街道》是按月发稿,他一般会集中几天的时间把当期所需的稿件准备好,剩下的天数则用来做别的。数据参考:“北京市历年社会平均工资(2021版)”,中国工资网,https://www.cnwage.com/pingjun/1026.html;关于蒋志的早年经历,则取自我于2021年4月2日在他草场地工作室对他的采访。

[3] “第一阶段从1979年深圳市的设立和1980年深圳特区的建立开始至1992年特区内的所有村镇被划定为市区;第二阶段从1992年开始,在此阶段出现了许多打破常规的举措;第三阶段是从2004年开始,深圳的‘模范’身份得以确立和巩固,关外地区的乡镇也都被纳入城市发展中。到了2010年,深圳作为‘模范’的国家叙事已经基本形成,深圳经济特区的边关也正式撤销,尽管特区之‘特’已经不复存在,但整个城市此时都成了‘经济特区’。”参见:[美]马立安、[美]乔纳森·巴赫、[加拿大]黄韵然,“前言:试验、突破与推广”,[美]马立安、[美]乔纳森·巴赫、[加拿大]黄韵然 主编,王立弟 译,《向深圳学习:中国改革开放时期从经济特区到模范城市的试验》,深圳:海天出版社,2020年,第16页

[4] 戴锦华,“90年代文化与文学”,《犹在镜中:戴锦华访谈录》,北京:知识出版社,1999年,第69页

[5] 蒋志只参加了“后感性”的第一次展览“后感性:异形与妄想”(1999),后来因为人不在北京,而没有参加“后感性”接下来几年的展览与活动。关于“后感性”第一回展参展艺术家的基本情况和相应的“坐标”,鲁明军在《裂变的交响:20世纪中国艺术的三个当代时刻》中是如此表述的,“值得玩味的是,第一次展览的副标题‘异形与妄想’,这样一种明显的区别其实已经暗示了后来的分化。也许一开始他们并没有想到将二者区分或对立起来,但是邱志杰在确定展览主题的时候,业已隐约发现并考虑到了毕业于中央美术学院的孙原、萧昱、琴嘎、朱昱等以‘尸体’作为作品材料的异形特征和粗野风格——后来被称为‘尸体帮’或‘五毒’,与来自浙江美术学院(中国美术学院的前身,1993年更名)的刘韡、杨福东、蒋志等浪漫的诗学风格还是有明显的差异。陈文波的说法有点调侃,但也不无道理。他说,如果这样区分的话,那么来自四川美术学院和广州美术学院的他和郑国谷应该属于介于二者的中间地带。”参见:鲁明军,《裂变的交响:20世纪中国艺术的三个当代时刻》,北京:文化艺术出版社,2021年,第188页

[6] “发刊词”,《街道》月刊,1994年3月(创刊号),第1页

[7] 据《街道》月刊创刊号附有的《约稿函》,当时《街道》的稿酬标准是每千字60元,特稿的最高标准可达每千字260元,标准之高可见一斑。

[8][美]乔纳森·巴赫,“‘他们来时是农民,离开时是市民’:城中村与深圳的发展”,[美]马立安、[美]乔纳森·巴赫、[加拿大]黄韵然 主编,王立弟 译,《向深圳学习:中国改革开放时期从经济特区到模范城市的试验》,深圳:海天出版社,2020年,第128页

[9] 除1995年至1998年供职于《街道》月刊以外,蒋志还曾为当时刚刚创刊的时政类杂志《凤凰周刊》工作过5年。参见:蒋志,《纪实纪》,由艺术家本人提供

[10] 关于“深圳精神”的表述,参见:[比利时]艾瑞克·弗洛伦斯,“如何做一个深圳人:深圳发展第二个十年中的外来工”,[美]马立安、[美]乔纳森·巴赫、[加拿大]黄韵然 主编,王立弟 译,《向深圳学习:中国改革开放时期从经济特区到模范城市的试验》,深圳:海天出版社,2020年,第73至76页

[11] “木木”系列不仅仅是一个虚构的个人传记。它的创作过程亦包含蒋志和他的爱人娃娃亲密合作下的印痕,而随着娃娃的去世,“木木”系列更加像是一首具体的、面对整个世界和逝者的哀悼歌。关于蒋志和娃娃在创作上的合作,参见:蔡影茜,“给蒋志的问题”,由艺术家本人提供

[12] 这组录像后来以《片刻》的名字为人所知,包括“Come on, Baby”“大公鸡”“东方麦当娜”“独舞”“对你爱爱爱不完”“饭碗”“交谊舞”“两条舌头”“毛”“情歌”“上和下”“图像的生活”“我们的笑”“舞台01”“舞台02”“现时报”“写在地上的小说”“庸俗的社会学”“作为道具的肯德基”“阿爸”“背腿人”“惩罚”“红气球”“嘉宾席”“金色建筑”“墨镜”“屁股声控楼道灯”“人格教育”“双龙戏珠”“睡美人”“一个车手”“一个电影”“拜”“大卡车”“机会主义广告”“几个桌球”“朗读2000”“每日的烟火和一个电话”“铁铺产道2000”“性行为演习”。

[13] 引文摘自2012年录像局版《人的几分钟》作品介绍。

[14] 蒋志,《纪实纪》,由艺术家本人提供

[15] 黄盈盈,“小姐研究二十年”,“女孩别怕”网易号,https://www.163.com/dy/article/FHJUJHPL05455PIA.html

[16] 我为伊狂,“深圳,你被谁抛弃”,《深圳,谁抛弃了你》,南京:江苏人民出版社,2003年,第21页

[17][美]马立安、[美]乔纳森·巴赫、[加拿大]黄韵然,“前言:试验、突破与推广”,[美]马立安、[美]乔纳森·巴赫、[加拿大]黄韵然 主编,王立弟 译,《向深圳学习:中国改革开放时期从经济特区到模范城市的试验》,深圳:海天出版社,2020年,第17页

[18] 改编自:[法]米兰·昆德拉,余中先 译,“第一部分:巴奴日不再引人发笑之日”,《被背叛的遗嘱》,上海:上海译文出版社,2013年,第33页

关于艺术家

蒋志,1971年生于湖南沅江,1995年毕业于中国美术学院。蒋志的创作包括摄影、绘画、录像及装置;小说和诗作亦是他开始艺术创作以来的重要媒介。他长期深入地关注各类当代社会与文化的议题,自觉地处在诗学与社会学这两个维度的交汇处上,并着力于如何使那些我们熟悉的日常社会和个人经验转换进作品文本中。

关于新世纪当代艺术基金会

新世纪当代艺术基金会(NCAF)是由收藏家王兵先生发起的非营利基金会。作为国内最早在民政局登记注册的当代艺术基金会之一,新世纪致力于通过与艺术家,收藏家及学者进行长期而深度的合作,以研究型展览、学术讲座、讨论会等形式,希望对中国当代艺术中鲜活而重要的现象及课题展开及时的呈现、梳理和讨论,支持中国艺术家创作,推动本土当代艺术收藏。

官方网站:http://www.ncartfoundation.org

微博:@新世纪当代艺术基金会

Instagram:ncaf_china

空间:北京市朝阳区798艺术区797东街A05号

New Century Art Foundation

New Century Art Foundation (NCAF) is a non-profit art organization founded by collector Mr. Wang Bing . As one of the first contemporary art foundations registered with the Civil Affairs Bureau in China, NCAF is dedicated to supporting Chinese artists and promoting local contemporary art practices through its collection. Its ongoing and in-depth collaboration with artists, collectors, and scholars through research-based exhibitions, academic lectures, and symposiums aims to present, study, and discuss the current and critical phenomena and subjects in the ecology of contemporary Chinese art practices.

Website: http://www.ncartfoundation.org

Weibo: @新世纪当代艺术基金会

Instagram: ncaf_china

Space: New Century Art Foundation ,No. A05, 797 East Road, 798 Art District, Beijing

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享