☝点击上方蓝字中国舞台美术学会→右上角“...”→“设为星标”

导语

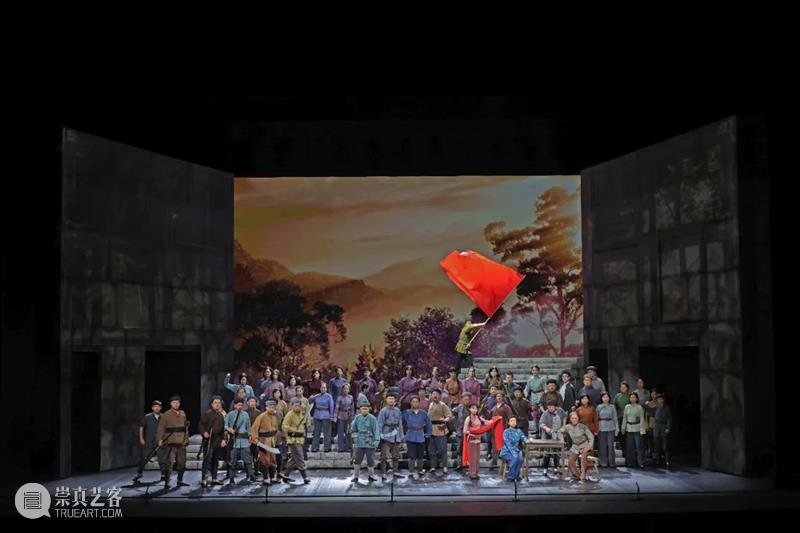

创作于1964年的歌剧《江姐》历经几代艺术家精心创作、长期打磨,是一部传唱了近六十载、深受广大观众喜爱的经典主旋律作品,是中国观众对中国民族歌剧最初也是最深刻的记忆之一。不管是歌剧旋律本身的动听,还是数十载光阴积淀赋予它的附加意义,都让建党百年之际的《江姐》被寄予了厚望。中国歌剧舞剧院重排制作的2021版歌剧《江姐》成功演出,再一次证明了经典民族歌剧强大魅力和绵延生命力。

经典复排更像是一场开卷考试,耳熟能详的剧情设置,珠玉在前的角色设置,既是一种先天的优势亦是一种先天的制约。如何用当代审美表达、丰富的艺术手法讲述那个年代发生的故事?如何用优秀经典作品来传送红色精神,引导大众特别是年轻一代的观众产生共鸣,树立正确的民族观世界观?这是当代民族歌剧需要攻克的难关。

国际教育慈善组织瓦尔基环球教育集团基金会(Varkey Foundation)发布的一组调查显示,以“95 后”为代表的中国年轻人,在国家认可度、评价方面,相关数据都要高于很多发达国家。因此虽然刻板印象普遍相信,“90 后”“00 后”是生长在日本动漫和好莱坞大片里的两代人,但在民族认同感和爱国热情上,这批年轻观众却丝毫没有降低。经典戏剧的表达方式需要贴合年轻观众需求的变化,才是主旋律戏剧能够重新成为“主旋律”的核心原因。

要在同题材作品中缔造独特价值,需要在叙事的结构手法上加以创新,发现更多的可能性。这部歌剧的主创没有被主题的“宏大”束缚住艺术想象,而是大胆的进行一场当代剧场美学探索。2021版歌剧《江姐》对人物关系的有力开掘、对戏剧性场面的匠心布局、对叙事节奏的精准把控,受到了业内专家和观众的好评,为此类题材作品的艺术呈现提供了一个很好的切口。在观剧过程中,《红梅赞》《五洲人民齐欢笑》《春蚕到死丝不断》《绣红旗》等诸多经典唱段一出来,身边的青年观众包括笔者自己,都是热血沸腾,找到了深远有力的民族精神共振。

导演对整体舞美驾驭得很好,没有陷入到现实场景的写实描述,没有进行一个场景一个场景的切换,而是随着不同阶段中人物的物理时空、精神时空状态而变换表演状态,让时空的流转非常自如,没有阻碍。颇具仪式感的歌队,弥漫出崇高、庄严与深沉的气氛,强化了剧本的原始立意,极大地加重了其艺术震撼力。借助舞台表现外化人物的深层心理、物化创作者的主观意识的观念与技法,把舞台假定性从一个解决戏剧外部时空关系的导演手法,升华为一个舞台艺术的美学理想或美学观念。用一种超越常规的诗意,用一种极致的单纯,用一种内在燃烧的生命力,表达出一种向死而生的壮烈,在观众心灵嵌下了不可磨灭的印痕。

回望近代百年历史的烟云,无数中华儿女为了信仰和心中理想而前仆后继,用红色精神的浩然正气擦亮中华文明的昂扬底色,成为激励今人继往开来的能量源泉。革命先烈用生命捍卫信仰,换来如今的山河无恙,也激励着今人继续向前。百年征程波澜壮阔,百年初心历久弥坚,吾辈青春当自强,方不负这血脉传承、精神哺育、世代守护。

歌剧《江姐》的舞台上重现了炼狱,又远远不止炼狱——最终表达的,是真正的理想主义冲破炼狱的精神。主创团队以独立的人格魅力,以勇毅的战斗精神,书写出那个伟大而苦难的时代,共同为百年来历经磨难却未被打垮的民族伟力击节叹赏。先烈们迎接死亡时的痛苦、不甘与恐惧,是真实存在的,并且不会因为身后的荣誉而减轻一分一毫。我们最后确实赢得了战争,但这胜利从来不是轻易的。而唯有认知到这一点,我们才真正地认识了战争,也才真正地认识了大写的人。《江姐》用真情实感的力量唤醒记忆、震撼人心,激活了观众对经典的认知,也激活了我们对多难兴邦沧桑流变的理性认知,让具有时代温度和精神文化内涵的作品激荡中华儿女的爱国情怀。

(原载于《歌剧》杂志2021年12月号 总第317期)

往期回顾:

妍肃剧评|当代戏曲审美融入市井哲学——随《一个人的长征》踏上自我审视之旅

妍肃剧评|具有审美挑战的观剧体验——舞剧《河》赠予的一场“空”欢喜

妍肃剧评|世界级舞美泰斗李名觉仙逝,当代舞美设计三大巨头时代的落幕

妍肃剧评 | 《玛蒂尔达》:在舞台上讲一场吸引人的故事,是有技巧的

妍肃剧评|对经典价值“掠夺”还是“创造”——由芭蕾舞《灰姑娘》谈起

妍肃剧评 | 若只记住了《罗慕路斯大帝》的几句黑色幽默,是谁的悲哀?

妍肃剧评 | 创新,有时只是回归本源——沪剧《敦煌儿女》舞美观

妍肃剧评 | 除了感叹当代戏剧文学的低谷,第二届老舍戏剧节还让我们反思了什么?

妍肃剧评 | 《花界人间》——论民族题材创作中本土化原始感与国际化现代感的平衡

妍肃剧评 | 舞台上露肉算什么大胆,如此露灵才是匪夷所思的震撼

妍肃剧评 | 舞剧《醒·狮》——如此真诚打造的主旋律题材,怎能不爱?

妍肃剧评 | 怎能忘记她们曾处地狱之“重”,怎能看低《轻松五章》之“轻”

妍肃剧评 | 舞美创作高下谈——嗑瓜子还是种瓜子,这是个问题

妍肃剧评| 新编戏曲之悖论篇——“外行人”能不能做“内行事”?

作者:赵妍

图片提供:中国歌剧舞剧院

责编:mt

一键5连击:点赞+分享+在看+留言+星标

总有一款适合您→→→

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享