混乱世与元宇宙|桃花源中灵境的诞生

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

站在2021年的开始,我们依然会感叹:2020年之后,我们生活的世界变了!这种感慨一如2001年艺术家徐冰在纽约历经911事件之后写出了《911,从今天起,世界变了》,徐冰在文章中写道:“作为生活在这座城市的一个人,面对这样的事件,能做什么呢?几天后,我在双塔与中国城之间的地带收集了一包911的灰尘。但当时并不知道收集它们干什么用,只是觉得里面包含着关于生命、关于一个事件的信息。两年后当我又读到“本来无一物,何处惹尘埃”这句著名的诗句时,我想起了这包灰尘。”在徐冰先生的作品中提示出对于危机的东方智慧,911事件像是新世纪第一个十年世界局势的引子,之后的全球反恐形式改变了今天的国际格局,中国的崛起恰恰是因为反恐与中东局势在后来的十年中获得了发展空间——因为在其中文明的冲突主要是美国与伊斯兰世界的冲突。大航海时代开始之后,工业革命之后的世界不再是一个割裂的世界,文明的冲突由此诞生,911之前早已经历经了欧洲化,美国化以及现代化诸种名词的演变,事实上现代化本身就是对于欧洲化或者美国化的替代,这种替代从冷战开始的时代延续到今天的世界。亨廷顿认为:“今后国际间的冲突将主要在各大文明之间展开,这种异质文明的集团之间的社会暴力冲突(他称之为“断层线战争”)不但持久而且难以调和。”从911到2020年之后剧变的世界,冲突依然制造危机。不同的是冲突的双方已经转变,中美的文明冲突在今天的世界成为了主要矛盾。

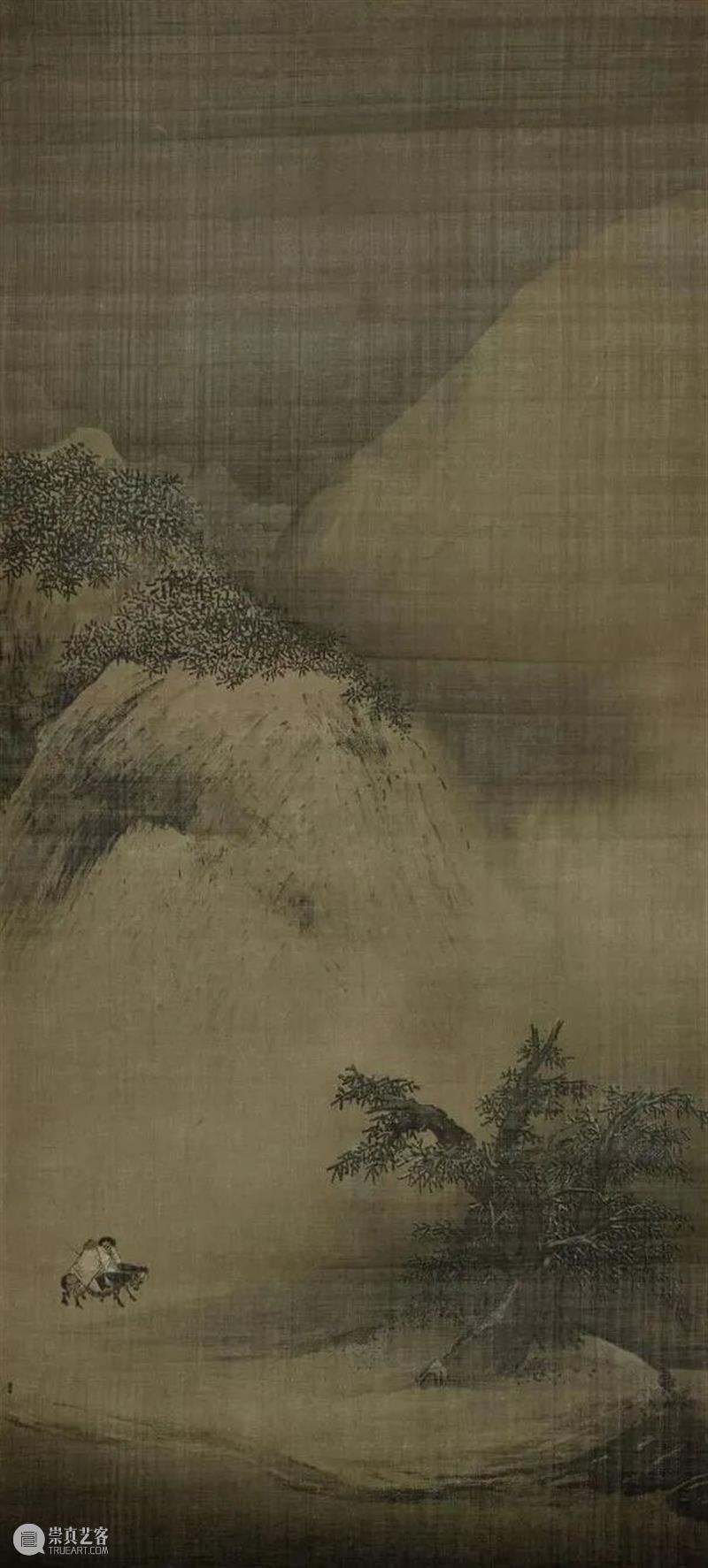

历史前进的车轮中,往往平静是短暂的,波澜壮阔才是真实的,我们这一代出生在改革开放之后的人误以为自己将长期处于80后作家郭敬明所描述的《小时代》时,危机和冲突告诫我们依然身处于宏大的历史背景中的大时代。每当巨大的世界残局展现在面前,如战争,灾难,瘟疫等发生之后,人们呈现出震惊之余是一种真空状态:对于未来世界的茫然与悲观弥散于我们生活的世界。贾雷德·戴蒙德无疑是一位关注和研究,同时提供应对危机的专家,他所撰写的《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》与《剧变:人类社会与国家危机的转折点》这两本书,在疫情紧张的2020年为危机中的世界提供了弥足珍贵的勇气与经验。文明史是面对危机的历史,贾雷德·戴蒙德在《剧变》一书中《危机是必要的吗》一节中写道:“国家只有在危机发生后才会有所行动,还会因提前与其危机的降临而采取行动?”2020年的国际冲突某种程度被中断了,之后却又被复杂化了,这其中原因疫情无疑扮演了重要的角色。冲突与危机的演变从中东转移到东亚,从全球局部危机转变为普遍的个人危机和所处国家的危机。贾雷德·戴蒙德提供的恰恰就是应对个人危机和国家危机的经验。笔者在2020年搜集了大量对于疫情时代的描述,从疫情着手搜集文献,其中一部分重要的文献便是疫情时代的杂志,其中覆盖了2003年非典疫情期间的《三联生活周刊》系列封面报道,以及《新周刊》的专题报道,在2020年期间所产生的疫情专题的杂志远超于2003年,《财新周刊》,《新周刊》,《三联生活周刊》,《财经》,《Vista看天下》等媒体皆分别出版了不止一本的对于疫情的专题报道。对比2003年与2020年的疫情,全球化无疑扮演了重要的角色,全球化甚至是构成疫情传播最为重要的因素,从2020年的疫情展开出现了诸多的不确定因素,这些变故互为因果,全球疫情,与全球化退潮危机,经济危机,科技发展的机遇,这些构成了2020年以来世界的变局。变局中,人类学习如何和别人相处,更重要的是从以往忙碌的现代生活中抽离学习与自己相处,如果非要说疫情时代的积极结果是什么,在笔者看来恰恰因为变化,哲学和科技的热潮被加速了。大多数人在隔离生活的大量时间内线上状态和数据成为了工作的主要形式,在此之外哲学的重要性显示出来了,在新一期的许知远主持的《十三邀》中哲学家刘擎说在近些年哲学系的报名人数增加了,哲学正在年轻一代中成为被追捧的专业,究其原因无非是当代人的生活中本质上夹杂着各种各样的个人危机,其中就包含了心理问题。哲学家在2020同样没有缺席,就好比科学家在场一样,科技与哲学作为疫情时代的积极因素显现出来:现实与非现实都建立起了和哲学的关系,现实中哲学家在疫情期间发声,对于中国的读者而言齐泽克和阿甘本成为了疫情期间最为熟悉的哲学家,在非现实的元宇宙中,波德里亚和福柯的理论中预言了今天我们的非现实的处境。疫情期间的齐泽克与中国的关系集中体现在两个事情上,首先是2020年3月授权中国的杂志《三联生活周刊》发表了《置身疫情,永远着眼于全球性景观》一文,其次是2021年在南京大学举办的齐泽克哲学思想学术研讨会中关于齐泽克没有出席引发的互联网狂欢,对于中国读者来讲,齐泽克不仅仅是哲学家,作为哲学家的严肃性之外齐泽克的形象流传于各种花边消息中,比如其在中国访问期间专门购买盗版碟之类的八卦。《三联生活周刊》这样描述齐泽克:这位以“拉康主义继承人”自居的东欧哲学家,积极介入各类社会现实议题,对现代性和资本主义危机不断提出反思,其影响力历经二十余年而不衰。因为粉丝遍布不同国家、界别,有人称他是罕见的“知识界的摇滚明星”。齐泽克在《置身疫情,永远着眼于全球性景观》文章中同样显示出像是一个摇滚明星的做派,齐泽克在文中提出“野蛮状态”,他认为我们面对的最大威胁是重返不加遮掩的野蛮状态,重返为了活命而不择手段的残酷的暴力状态(在那种状态下,到处是公众的骚乱,慌乱的私刑,等等)。齐泽克的“野蛮状态”所出现的背景便是其描述的“但是,彻底的变革已经发生”的大时代背景,这一变故使得即便是哲学家的齐泽克也变得失眠焦虑。“野蛮状态”发生在全球化高歌猛进的进程中,这一状态像是一把利刃切断了我们所预想的可能和不可能,我们原本认为不可能的事情确实发生了,虽然早在疫情之前“野蛮状态”一步步变成了现实,反智主义和政治正确影响下的美国早已经显示出这一状态的征兆,特朗普执政的四年及其第二次参选时所产生的种种状况显示出今天的民主国家的诸多症结,当拥护者在特朗普的鼓动下闯进白宫打砸抢烧的时候,最终以特朗普号召民众离开白宫狼狈收尾,当美国明尼苏达州2020年一名黑人男子遭警员压颈后死亡,引发的种族骚乱演变成为全国开花。齐泽克的“野蛮状态”在反智主义者看来是民主的狂欢,有些近乎于伍德斯托克的乌托邦,在2021年底Netflix推出的《2021 to Death》中给予了这些美国现象严厉的嘲讽,这些同时在《不准低头》这部电影中依然可见,在这部极具齐泽克幽默式和摇滚式的电影中,这个世界成为了悲剧中的狂欢,假民主政治和娱乐至死上演到登峰造极的境界,当所有人都低头关注屏幕的时候谁还会想起即将撞向地球的彗星?政治家把危机变成棋子,娱乐明星和大众则消费危机的花边新闻,以往明星一样的科技创业者成为了笑话,最终逃离地球毁灭的居然是一帮老人,抵达新的星球之后,原本以为桃花源式的生活即将开始,却又被看似美丽的外星鸟类最终灭绝,人类的灭绝从始至终就像是自导自演的作死荒诞剧。齐泽克的2020年的这篇文章在2021年回看依然像是预言:“我害怕不加遮掩的野蛮行径,但我更害怕温情脉脉的野蛮行径。这种野蛮行径虽然表现为为了活命而不择手段的无情措施,但这些措施却是带着遗憾甚至是同情来执行的,同时还被专家们的意见合法化了。”与齐泽克几乎是同一时间,意大利哲学家阿甘本在2020年2月在《宣言报》和任意出版社的博客上发表了关于疫情的系列文章。阿甘本开篇便提出:“为什么媒体和政府官方纷纷渲染恐慌气氛?这已经给相应的大区带来了真正意义上的例外状态,严重限制了人身移动,阻碍了基本生活与工作的正常运转。”在阿甘本看来这一例外状态的出现使得原本的法律处于悬置状态,同时使得以往“疯狂、不合理且毫无依据的”的政策合法化了。阿甘本的文章随后在哲学界引发争议,法国哲学家让-吕克·南希在“二律背反”网站上发表题为《病毒性例外》的简短回应文章,在《南风窗》的文章中系统的梳理了这一文章引发的论战,南希提醒“老朋友”注意,我们有疫苗应对“常规”流感,但是还没有疫苗可以对抗新冠病毒。这个差别会使得冠状病毒有更高的致死率。之后阿甘本第二篇关于新冠疫情的文章《论感染》发表在同一媒体上,阿甘本的论战将现实的疫情追溯到鼠疫的时代,“以“新冠瘟疫”之名,极尽传播恐慌之能事,其最不人道的产物之一就是传染的概念。这是政府采取的一系列例外紧急措施的基础。对希波克拉底医学来说,传染的概念是陌生的。直到1500年至1600年,摧毁了几座意大利城市的鼠疫才催生了它无意中的先驱,即所谓的涂油者的形象,通过曼佐尼的小说和论著《耻辱柱的历史》。”阿甘本对于现实表现出悲观主义的论调,他认为更加悲哀的结果是人际关系的恶化。他人变得不可以靠近、也不可以接触,同时“邻人”不复存在。与南希同时,来自印度的两位年轻哲学家沙吉·莫汉与迪维亚·德维迪也向阿甘本宣战。两人联合署名发表《被遗弃者的共同体:回应阿甘本与南希》,他们认为,与“例外状态”相对的“普通状态”只存在于阿甘本的想象中。比如在印度就不存在处在普通状态的人,几乎所有人都因属于特定种姓而可以称作是“例外”的。总的来讲,齐泽克所谓的“野蛮状态”与阿甘本所说的“例外状态”构成了2020年疫情来现实世界的两种状态。这两种状况可以参看Netflix近两年来持续推出的《2021 to Death》与《2020 to Death》。与现实的混乱和跌宕起伏不同,2020年以来的虚拟世界演化速度被提速了,疫情同样成为了不可忽视的催化剂,正是隔离生活使得工作生活的线上化,虚拟化,和数据化,最终加速促使元宇宙在2021年成为年度热点,2021年底的《新周刊》年度大盘点将元宇宙列为年度热词,与此并列的还有“共同富裕”和“建党百年”等热词,“在那个世界(元宇宙),有另一个身份和另类的生活,打工、创造、娱乐、社交,是另一套完整的经济和文明体系。这无异于再造一个互联网,生成N个新社会”。可见元宇宙之热已经成为2021年无法忽视的存在,2020年疫情对于艺术界影响在于观看方式的转变,视觉艺术的发生地不同于以往的线下聚集,特殊时期的状况使得2020年的艺术项目逐渐转入线上,这对于艺术从业者来讲是一次全新的挑战和机遇,在以往艺术的线上化和云端化只是缓慢前行。从个人实践和艺术界现象两个层面来讲,2020年无疑是线上展和NFT成为热点的一年,这两种新常态变成了艺术界处理疫情危机的两个产物。从笔者个人实践来讲,在2020年以来通过线上虚拟的形式举办了两次区块链系统中虚拟美术馆的加密艺术展,同时借助互联网和社交网络发起了系列的对话和写作,比如《离线》系列的采访持续了七十余篇,所针对的就是疫情时代艺术家的生活,以及他们如何应对出现的个人危机和世界危机。对于中国艺术界来讲线上论坛,直播,线上虚拟展览等在2020年以来变成了工作的一部分。而真正在虚拟世界中出现技术与艺术的融合便是NFT的出现,加密艺术成为2020年春天以来的艺术热点持续至今,2021年3月数码艺术家Beeple作品《每一天:前 5000 天》拍出人民币3.9亿元的天价, 9日佳士得于纽约21世纪艺术晚拍中,Beeple NFT动态影片雕塑《人类一号》以2900万美元天价成交,由此Beeple一人包办NFT拍卖史上的前两名。跟随Beeple的脚步,村上隆,达明安赫斯特,蔡国强,徐冰等传统媒介的艺术家涌入到NFT领域。从NFT到元宇宙的演变不出一年之久,元宇宙成为了下一个浪潮,这个浪潮是科技的浪潮,第三代互联网的浪潮,以及投资的浪潮,在迄今为止出版的中文世界不到十本的关于《元宇宙》的专著中大多讨论的是元宇宙的渊源和生成,更多篇幅则是关于投资意义上的元宇宙。随着元宇宙概念的发展逐渐形成了对于元宇宙的共识解释。从词根构成上来看,Metaverse=Meta超越+Universe宇宙,元宇宙是超越于现实的,同时又是与现实有关系的镜像。元宇宙是对于Metaverse的翻译,然而有好事者翻出了1993年科学家钱学森对于Virtual Reality的翻译“灵境”,部分人认为“灵境”是更具有中国意味的翻译。Metaverse相对于Virtual Reality来讲更为系统,然而Metaverse不止于Virtual Reality。清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为:“元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态 ,它基于扩展现实技术提供沉浸式体验,基于数字孪生技术生成现实世界的镜 像,基于区块链技术搭建经济体系, 将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合, 并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。”前亚马逊高管风险投资家马修·鲍尔则说元宇宙必须提供“前所未有的互操作性”——用户必须能够将他们的化身和商品从元宇宙中的一个地方带到另一个地方,无论是谁在运行元宇宙的特定部分。 正如最早提出Metaverse一词的科幻小说《雪崩》中描述,作者尼尔斯蒂芬森认为元宇宙是脱胎于现实世界,又与现实世界平行,互相影响,并且始终在线的虚拟世界。因此元宇宙的人是现实的化身,所构建的世界又是现实的镜像。从1992年的《雪崩》之后,1995年3D界面的诞生,在千禧年后随着互联网的迅速发展产生互联网世界,其中很大一部分构成便是虚拟建模的游戏世界,脱胎于现实的线上虚拟世界逐渐形成,同时也是从千禧年到来前后,沃卓斯基兄弟推出了三部跨时代的电影《黑客帝国》,沃卓斯基兄弟在电影中描述了一个人工智能控制的世界,人们活在虚拟世界中,现实世界则被称之为锡安。导演沃卓斯基兄弟是波德里亚的超级粉丝,以至于他们要求演员在看剧本之前先去看波德里亚的书,在电影里他们用一个细节向波德里亚致敬:主人公尼奥手里拿着一本波德里亚的著作《仿真与拟像》。据说他们甚至曾经邀请波德里亚出演电影中“系统设计师”的角色,但很遗憾被礼貌地拒绝了。那么《黑客帝国》与波德里亚的关系到底是什么?波德里亚的拟像理论认为大众传媒在从现代到后现代的转变中扮演了重要角色,最终形成了后现代的拟像社会。在拟象社会中拟象和拟仿混淆了真实和本源的东西,这个世界变得拟像化了。鲍德里亚在《符号交换与死亡》中总结出现实与仿真关系的三个序列,拟象的第一秩序是仿造,基于图像、模仿和伪造。他们是和谐的、乐观的,目标是按照上帝的形象重建或理想的制度。拟象的第二秩序是生产,基于能量和力量,由机器和整个生产系统具体化。他们的目标是普罗米修斯:世界范围的应用,持续的扩张,不确定能量的解放。拟象的第三秩序是拟仿,基于信息、模型、控制论的游戏。他们的目标是最大限度的操作性、超现实性和全面控制。今天的社交网络和虚拟世界逐渐形成一个波德里亚所描述的拟像社会,这个世界早已不是所见即真实的世界,我们生活的时代是一个图像泛滥的时代,网络产生了大量的公共影像,在人工智能和增强现实技术的参与下,现实变得更加抽离,真实面对着挑战,就好像《盗梦空间》中的梦与现实的关联,有时身在其中不知真假。梦与现实的关系,恰如虚拟与现实的关系,在翟振明先生的著作《有无之间:虚拟实在的哲学探险》的第一章以作者的诗歌《我与世界》的片段开始:“有另一个世界/在其中/此世界乃另一世界,有另一个梦境/在其中/此世界乃另一梦境,没有另一个我/在其中/这个我就是另一个我。”虚实和有无构成一种中国式的对于虚拟和现实的表达。中国传统文化对于真实的关系可以解读为虚实关系,中国人的生活中无处不在的是辩证统一的太极思维,既有天地,便有阴阳,中国人现实生活中处理自己与天道和他人关系,在艺术领域却又是理想化的,尽可能与世俗拉开距离的。钱学森先生对于Virtual Reality的翻译灵境便可见其中趣味。在曹雪芹的《红楼梦》中将贾宝玉的一场梦境描述为“太虚之境”,而往上追溯,在唐代李公佐《南柯太守传》中提出了南柯一梦,唐代沈既济《枕中记》又出现黄粱一梦。在中国传统文化中的梦境某种程度上就像是钱学森先生翻译出的灵境,与现实有关,又与现实无关。此外陶渊明的《桃花源记》描述了另一种看上去真实却又魔幻的想象,桃花源到底存在吗?显然是文学家诗人创造出来的结果,乌托邦式不可能存在,那就好比神话传说一样。艺术家黄永砯在其创作《桃花源记》阐述中谈及《桃花源记》,将陶渊明的描述引申为一个葫芦形状的地貌,进而谈及《神仙传》中的“壶公传”或“费长房传”,壶公悬一空壶于屋上,日入之后,公跳入壶中,人莫能见。在葫芦中有一另外一个世界,不止《神仙传》,在《封神榜》和《西游记》中也有宝葫芦这样的法器。在以往想象的空间依托于文学艺术,现实之上的另外一个世界多依赖于文学和艺术,文化艺术像宛如就是元宇宙形成长河中的催化剂一样,东西方的神传系统演绎到现实,再从现实回到了元宇宙。与现实2020年以来混乱的局势不同,在元宇宙的世界中,游戏玩家,科学家,艺术家制造出一番宛如桃花源和理想国的迅捷发展的气象。现实的阿甘本与齐泽克的悲观,与元宇宙世界欣欣向荣的投资者乐观形成鲜明对比。往往是这样,悲观者往往是正确的,但最终赢的却是乐观的人。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享