{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

点击上方蓝字青铜器鉴赏|订阅本账号

点击上方蓝字青铜器鉴赏|订阅本账号

由于隋唐时期开始,铜镜的制作工艺由陶制模具制作发展为失蜡法制作,到目前为止,还没有发现能够确认的隋唐以后铜镜制作的遗址。因此,在研究隋唐以后铜镜的产地时,更需要依靠文献资料和铜镜自身的铭文开展。这方面,对于宋代以来一些著名的铜镜产地,比如湖州、饶州等地的研究均已成果颇丰。

但对于一些文献缺乏记载的地区,一直以来都没有受到关注,比如陕西,长期以来被认为自唐以后衰落,手工业也非常凋敝,更没有任何关于陕西唐以后铜镜铸造的记载与研究。然而笔者通过整理资料发现,陕西地区宋、金、元、明时期均有铸造的铜镜存世,特在此详述如下。

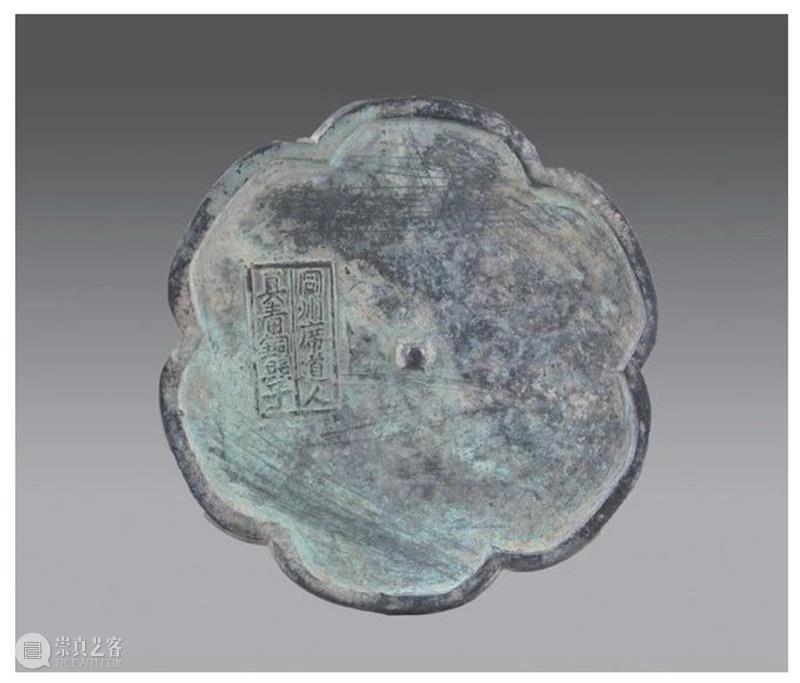

此镜与北宋晚期流行的湖州镜造型基本一致,只是铭文不同。类似的“长安王家”镜还有一面,收藏于陕西历史博物馆。该镜为六出葵花形,直径15厘米,小圆钮,无钮座。镜背素面,镜钮右侧有长方形铭文框,内铸铭文两列,合读为“长安王家,清铜照子”[3](图一,2),可以说除了镜形不一样,其余内容与新疆博尔塔拉所出那面完全一致。

外区为铭文带,铭文内容为“明昌七年,陕西东路转运司官局,监造録事马(押)提控所转运使高”[5](图三)。此类纹饰命名有“犀牛望月”“吴牛喘月”及“坤牛望月”三种,目前没有定论,笔者仍从原著录定名。另一面为2007年陕西扶风法门寺博物馆在修筑馆区内道路时出土的一面四兽镜,该镜直径9.4厘米,重180克,镜圆形,圆钮,无钮座。

镜背以凸弦纹分为内外两区,内区为主体纹饰区,饰四兽绕钮奔跑追逐,外区为铭文带,内容为“明昌七年,陕西东路转运司(押)造,监造官録事马(押),提控所运”[6]。明昌即金章宗完颜璟的第一个年号,明昌七年即公元1196年,也是该年号的最后一年,明昌七年十一月戊戌日,有事于南郊,大赦,改元承安,承安元年仅一个多月便进入承安二年。上述两类纹饰铜镜在承安年间仍有大量铸造。

另一面也是“吴牛喘月”纹镜,直径12.2厘米,重200克,纹饰基本一致,仅铭文最后多一押记[8]。承安二年即公元1197年。还有一面收藏于铜川博物馆,直径12厘米,纹饰与上述两面一致,铭文内容为“承安二年端午日,陕西东运司官局造,监造录判马(押),提控所转运使高(押)”[9]。

圆形具柄仅见灵宝市文物管理所藏一面,该镜1986年出土,镜面圆形,直径9.1厘米,下有圆头长柄,镜背中间无钮,原本置钮的位置铸有一“官”字,“官”字周围以四兽环绕,外区铭文带内容为“承安三年中秋日,陕西东运司官造,监造録事任(押),提控转运使高(押)”[11](图六)。

这组刻铭虽然不太完整,但是基本信息已经具备,说明该镜是长安某家铜镜商铺制作的产品。另一面20世纪70年代出土于甘肃漳县,圆形,直径22.5厘米,纹饰与上博收藏的“至元四年”铭双龙镜一致。同样为“至元四年”四字铭文间刻字四组,内容依次读为“长安”“□家”“自□”“造制”[20](图一六,2)。应该与上海博物馆收藏的那件为同一作坊制作。

宏观上看,金代出现较多的有四大类:一是金朝的行政区划,xx路、xx府、xx州、xx县等;二是押记函;三是验记官和官;四是行政机构和官位,如警巡院、铜院、录事司、司候司、录事、司候、主簿等”[23]。因此基本可以确定此镜的刻铭不是验镜刻铭,而是铸造店铺刻铭。

“终南”的店铺名称应该就是以长安南面秦岭著名的山峰命名的,唐李泰《括地志辑校》卷一就有记载“终南山,一名中南山,一名太一山,一名南山……在雍州万年县南五十里”[24]。以此名山作为店铺名称也非常合理,而且店铺很可能就在元代奉元路即今西安市内。

此次发现的三面陕西宋代铸造铜镜,两面来自长安,一面来自同州。长安即今天的西安,是汉唐两代作为都城时的称呼。经历了唐末五代的动乱,长安早已不复昔日辉煌。唐昭宗天祐元年(904),朱温强迫昭宗东迁洛阳,同时以原华州镇国军节度使韩建为佑国军节度使、京兆尹,韩建面对毁弃严重的长安城,不得不放弃原长安城的外郭城与宫城,以原皇城城垣为基础,缩建为新城,称京兆府。

北宋时期这里是经济繁荣的州府,宋仁宗康定元年韩琦治陕后,在今陕西境内设有七个铸钱监大量铸造铁钱,其中就有一个设在同州。通过这几面铜镜可以看出,北宋时期陕西作为宋王朝西北的重要屏障具有重要的地位,经济特别是手工业也相当繁荣,这一点填补了我们以往对此认识的空白。

而且多面铜镜的铸铭、刻铭中都提到了“陕西东运司官局”“陕西东路转运司铸镜局”“陕西东路铸镜所”的机构,说明此类铜镜应为官方铸造的,铸造机构是设在陕西东路转运司下的铸镜局。

金代设置官方铸镜机构与金代的铜禁政策有密切联系。金代铜源奇缺,货币流通不畅,导致民间经济运行困难,因此政府多次出台铜禁政策,《金史·食货志》载:大定“十一年二月禁私铸铜镜,旧有铜器悉送官,给其值之半”;大定二十六年“上谕宰臣曰:‘国家铜禁久矣,尚闻民私造腰带及镜,托为旧物,公然市之。宜加禁约’”;泰和四年“凡寺观不及十人,不许蓄法器。民间输铜器期以两月送官给价匿者以私法坐,限外人告者,以知而不纠坐其官”[27]。

不仅如此,由于民间私铸铜禁牟取暴利,政府还专门设立机构检验民间使用的铜镜,加刻印记,并通过官方铸造的方式控制民间铸镜,把铸镜之利留在政府,由此催生了官方的铸镜机构。另外,金代陕西地区铸造的大量铜镜可能还与铜禁后大量铜器的输入有关,同样在《金史·食货志》中记载:“正隆二年……冬十月,初禁铜越外界,悬罪赏格。

括民间铜鍮器,陕西、南京者输京兆,他路悉输中都。”[28]说明当时正隆二年(1157)铜禁,陕西路(应该包括鄜延路,治所在延安府)、南京路(治所在开封)百姓送交和收缴的铜器都被运送到了京兆府,这些铜器后来应该主要被化掉铸造铜钱了,但这种大量的官方铸造活动显然带动了京兆府的铸造业发展,从而影响到了明昌、承安年间的铸镜业。

--------------------------

长按识别二维码关注我们

主页右上角设置加星标,就不会漏掉任何一篇文章

请右上点【···】分享!看完请在右下角 点个赞。

点个赞。

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享