何绍基认为“书为六艺之一,而学者所从事,未有艰于此者也”,并概括有五难:“得于心,不能应于手;纵习古人,沿袭肖似,不克自成门径;师友指示,不能攒吾腕底;落纸如铸,无可修饰;非砥行严、读书多,风骨不能峻,气韵不得深。”所以,他不避畏难,艰辛探索,尤其独创的“回腕法”自成路数,所志之特,所趋之坚,无人与之颉颃。

他的书论散见于《东洲草堂文钞》《东洲草堂诗钞》以及各种碑帖题跋中,曾有人从中辑为《东洲草堂金石跋》,似有遗漏,何书置编注《何绍基书论选注》,做了补充。仍有一些论书语散见于尺牍与日记中,有待于整理。

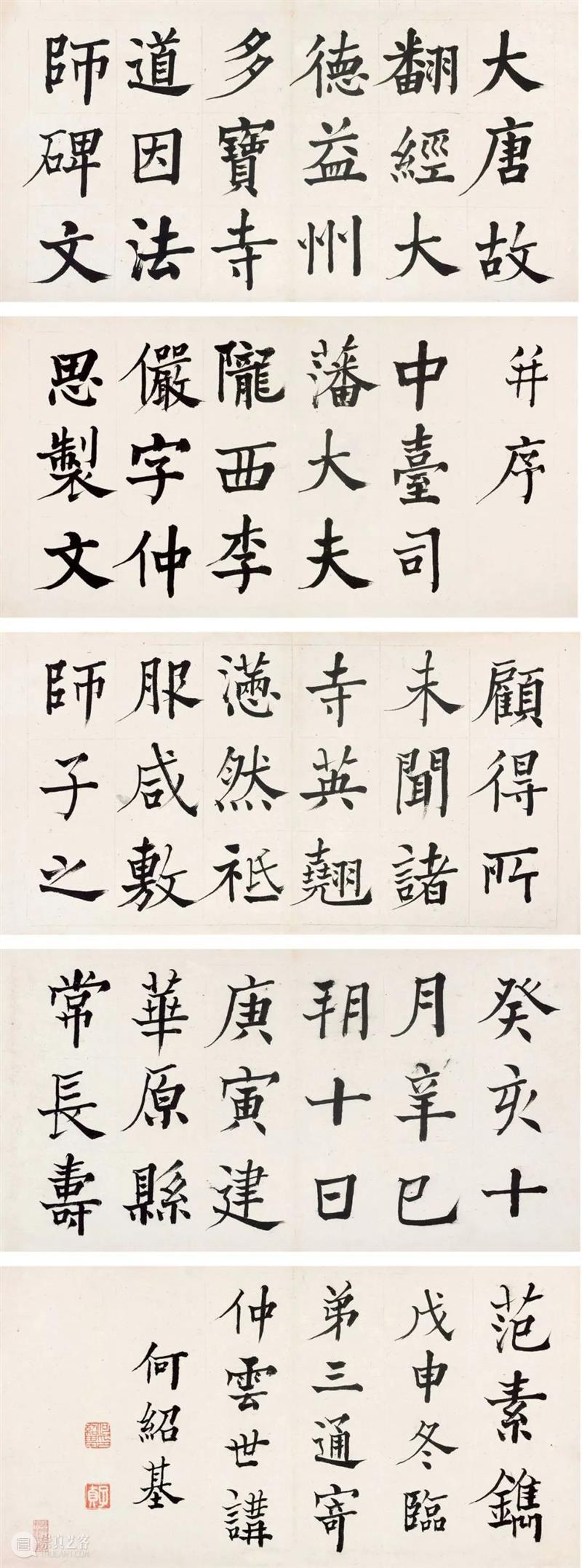

一、横平竖直

何绍基在《题智师千文》中回忆:“先文安公藏宋拓本,临仿有年,每以‘横平竖直’四字训儿等。余肄书泛滥六朝,仰承庭诰,惟以此四字为律令。”其父何凌汉既是权臣,也是学者,写字中规中矩,前后临《千字文》“垂二十年”。所以,何绍基一辈子习书,虽是“我书泛滥不嫥一”,但“谨从平直求巨根”的决心“倔强四十年”,足见这律令的影响之深了。

因为“横平竖直”,何绍基对虞世南的《孔子庙堂碑》不以为然,认为是“欹侧取势”太多,“宋以后楷法之失,实作俑于永兴”。他提出一个解决方案,即从篆隶、颜书中求“平直”,再从“平直生变化”。“真行原自隶分波,根巨还求篆籀蝌。竖直横平生变化,未须欹侧效虞戈。” “又闻鲁公书,横平而竖直。”颜真卿的字既含“篆籀之气”,又“横平竖直”,是他最理想的师法对象。

慎翁自谓知先生最深,而余不以为然者,先生作书于准平绳直中,自出神力。柔毫劲腕,纯用笔心。不使欹斜,备尽转折。慎翁于平直二字全置不讲,扁笔侧锋,满纸俱是。特胸有积轴,具有气韵耳,书家古法扫地尽矣。后学之避难趋易者,靡然从之,竞谈北碑,姼为高论。北碑方整厚实,惟先生之用笔,斗起直落,舍易趋难,使尽气力,不离故处者,能得其神髓。篆意草法,时到两京境地矣,慎翁字皆现做,殆未足知先生也。

他在跋《张黑女墓志》时也讥笑包氏作字不能“平直”,云:

何绍基的批评,确实切中要害的,包派书法其弊正是笔画过于琐碎曲折。

何绍基贬包扬邓的话里,提到了“避难趋易”与“舍易趋难”的写字态度,认为邓是“斗笔直落”“使尽气力”而能得神髓。由此理解,何绍基的“横平竖直”论,当与“舍易趋难”“使尽气力”的写法联系在一起。他毕生所追求的“篆籀”气息,并非那种一划而过、一览无余的“横平竖直”,而是方整厚实、屈铁枯藤般的“横平竖直”。“使尽气力”又与他的“回腕法”有着直接的关系,“要使腰股之力,悉到指尖,务得生气”。用他自己的话来说,即是“用意在苍莽”,“海船乘巨浪,使笔如使桨……要之浩然气,方寸贵直养” “外间人见子贞书,不以为高奇,即以为恅愺。岂知无日不从平平实实、匝匝周周学去,其难与不知者道也。但须从平实中生出险妙,方免乡愿之诮,岂惟书道如此哉!它凡百皆同此理”。立论环环相扣,自圆其说。而观其一生学书的历程,就是从横平竖直出发,学颜写篆习隶而入化境,知行合一。

何绍基另有“火气说”,可为“务得生气说”做补充。跋《道因碑旧拓本》中说:

再如他比较推崇的明代书家如方孝孺、黄道周、杨椒山、倪元璐等,赞叹不已,称“皆本冰霜性,发为猊虎姿。用心到格律,正气铺淋漓”,“宜其词翰间,奇怪百出,沉挚万变,要皆本于性情血气,锤炼震荡而成,战场中拔父救兄,患难时遇妻怜子,凿险得平,啮苦得甘,观其书而百事可知矣”。言语之间,流露出湖湘人那种刚劲、务实、敢为人先的特质。其努力尝试“回腕法”,就是在追求一种刚劲的“辣味”,一股不甘平庸的奇气。

二、派兼南北

众所周知,书法分南北,始见于南宋赵孟坚之《论书》,曰:“晋、宋而下,分而南北……北方多朴,有隶体,无晋逸雅,谓之“毡裘气”。到了晚明,董其昌在绘画上提出“南北宗论”,风靡一时,清初的冯班在《钝吟书要》里也提出了“书亦有南北”的观点。但形成系统论述并加以发扬的当属阮元,其所撰《南北书派论》《北碑南帖论》二文了,从审美风格、地域特征上来区分“南北书派”“北碑南帖”的。

何绍基对“南北派”的认识得自阮元,一开始还有些怀疑,“南北书派各流别,闻之先师阮仪征……小子研摩粗有悟,窍疑师论犹模棱”。因为在他的心中,有比“南北书派”更为核心的诉求是“意兼篆分”与“根矩篆籀”。他看南北碑,“均含篆籀理”。《瘗鹤铭》是“南碑兼有北碑势”,“自来书律,意合篆分,派兼南北,未有如贞白此书者”。

因此,他在阮元的基础上,提出“派兼南北”的圆通之见。

从以上引文中可以获知何绍基是倾向于“派兼南北”“碑帖兼融”的思想。在具体实践中,他以欧阳询、颜真卿、李邕作为取法对象,亦可验证这一主张。在他心目中,欧、颜书法“意兼篆分,涵抱万有”,颜、李书法“根巨篆分,渊源河北”,“余习书四十年,坚持此志,于两公有微尚焉”。“坚特古重碑版贵,流美便利简札称”,这句话可以看出何绍基的“南北派”是以风格为区别的主要依据,而非以朝代、地域而分的,这是对阮元“二论”的补充。

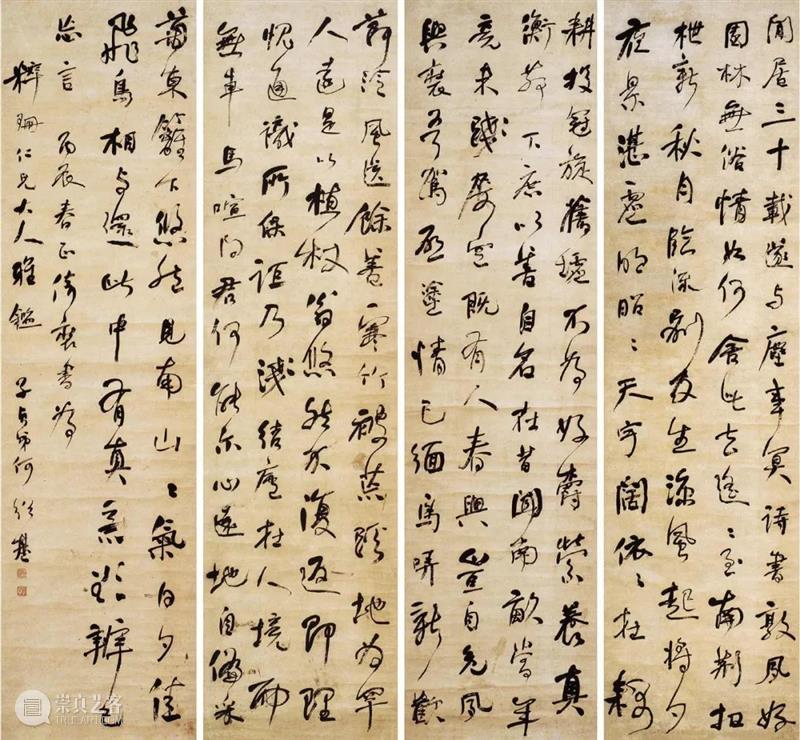

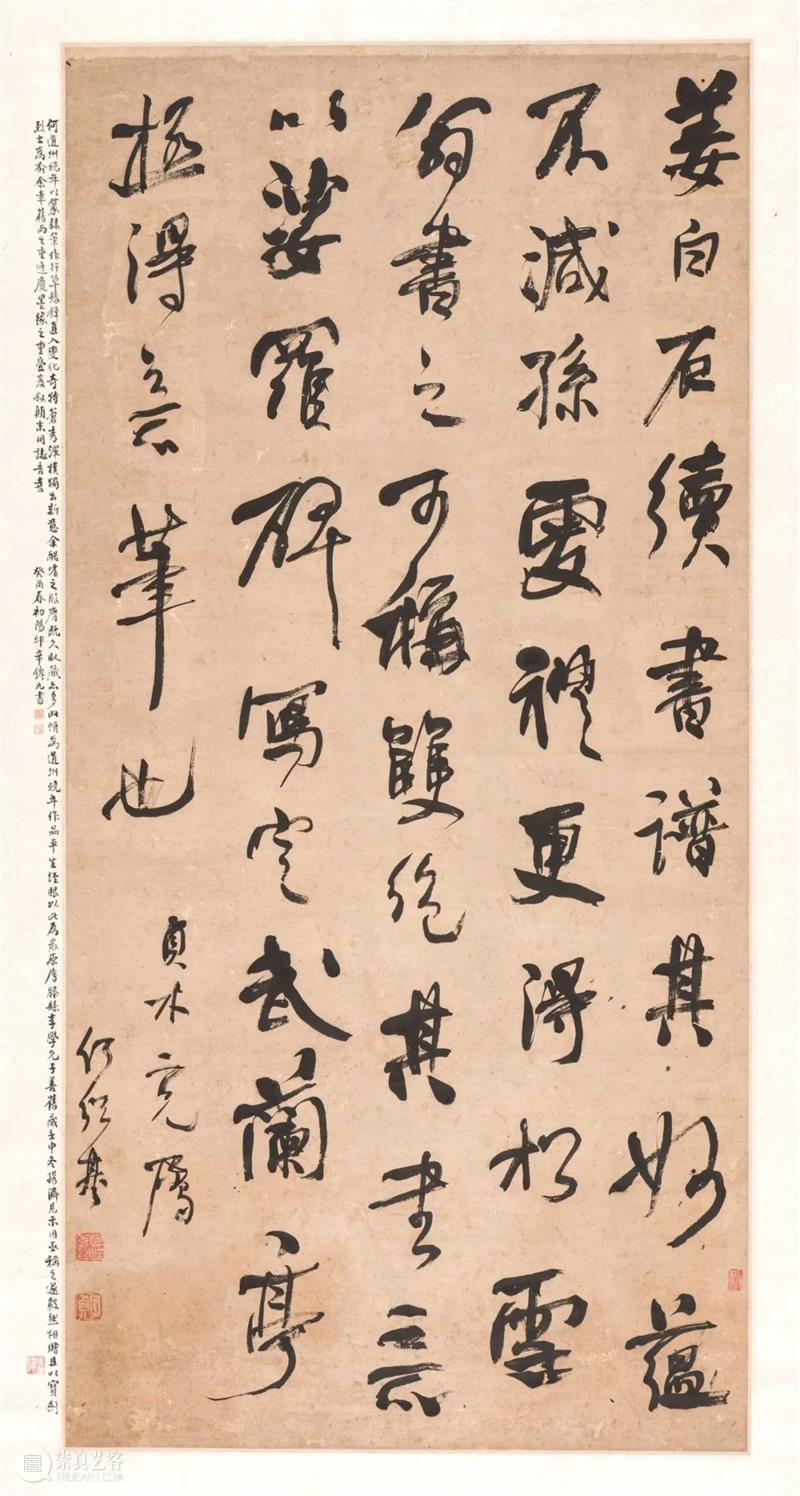

行书 陶渊明诗三首四条屏

清咸丰六年(1856)

纸本

192.5 厘米×51.5 厘米×4

湖南省博物馆藏

三、挽古荡俗

何绍基是晚清宋诗运动的主将,诗学、书学皆推崇苏黄,倡导“不俗”,“古意挽可回,俗书期扫荡”。他之所以如此坚决“荡俗”,可能与当时书法“风尚喜妍媚”有关,尤其康乾两朝流行董赵书风之后。如何做到“医俗”?何绍基有自己的“路数”:一是以学医俗;二是生气医俗;三是以奇医俗;四是以古医俗。

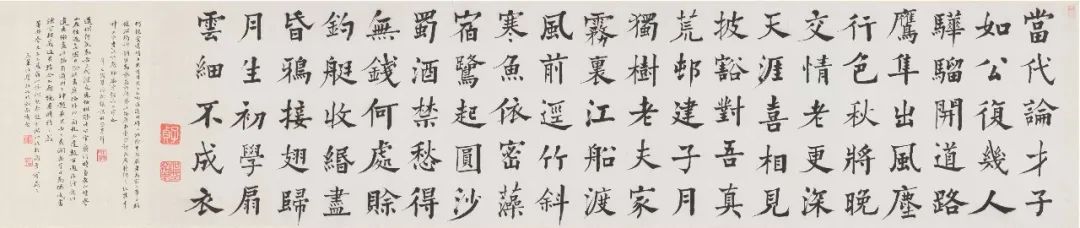

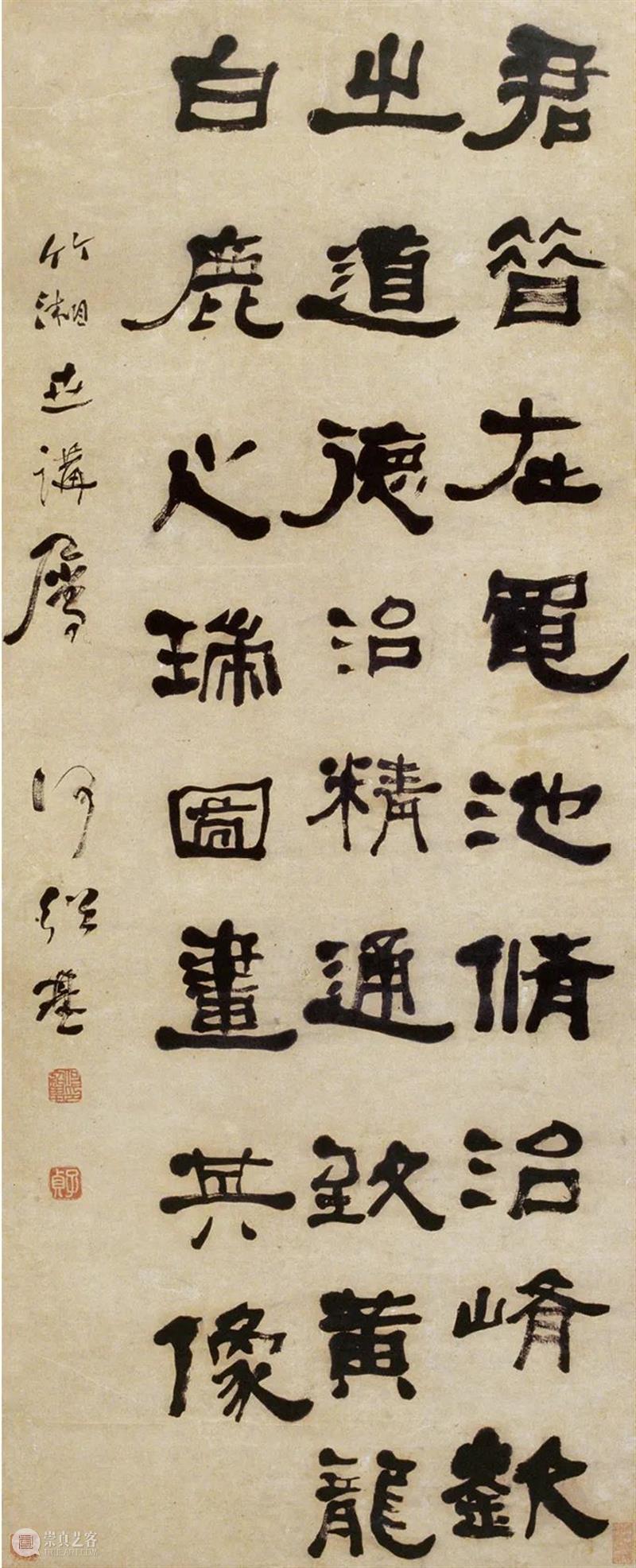

行书 论书语轴

清

纸本

127.5 厘米×62 厘米

长沙市博物馆藏

何绍基诗学求“不俗”的观点集中体现在《使黔草自序》这一文中,主张学诗文“先学为人”,“人与文一,是为人成”,“伊古以来,忠臣孝子,高人侠客,雅儒魁士,其人所诣,其文如见”。若“人之无成,浮务文藻,镂脂剪楮,何益之有!顾其用力之要何在乎?曰:不俗二字尽之矣”。他明确指出“所谓俗者,非必庸恶陋劣之甚也。同流合污,胸无是非,或逐时好,或傍古人,是之谓俗。直起直落,独来独往,有感则通,见义则赴,是谓不俗”。因此,他对黄庭坚的“临大节而不可夺,谓之不俗”,深信不疑。“书画从来贵士气,经史内蕴外乃滋。若非拄腹有万卷,求脱匠气焉能辞?”最后归结到以学养书,书家要有深厚的学问为“根巨”,方能医除“俗格”。

同时,他又提出“生气”一说,作为“医俗”的良药,云:“高松小草,并生一山,各与造物之气通。松不顾草,草不附松,自为生气,不相假借。”这与他主张写字时“要使腰股之力,悉到指尖,务得生气”一说,是同一回事。

有了“自为生气”的基础,再“充以古籍,阅历事物,真我自立,绝去摹拟。大小偏正,不枉厥材,人可成矣。于是,移其所以为人者,发见平日语言文字不能移之,斯至也。日去其与人共者,渐扩其己所独得者,又刊其词义之美而与吾之为人不相肖者,始则少移焉,继则半至焉,终则全赴焉,是则人与文一。”同能不如独胜,这也是一生的努力。先是“于学无所不窥”,“六经、子史皆有著述,渐扩其己所独得者”,再壮游天下,遍访金石,广搜遗逸,四十余年如一日,“日去其与人共者”,做到“真我自立,绝去摹拟”。

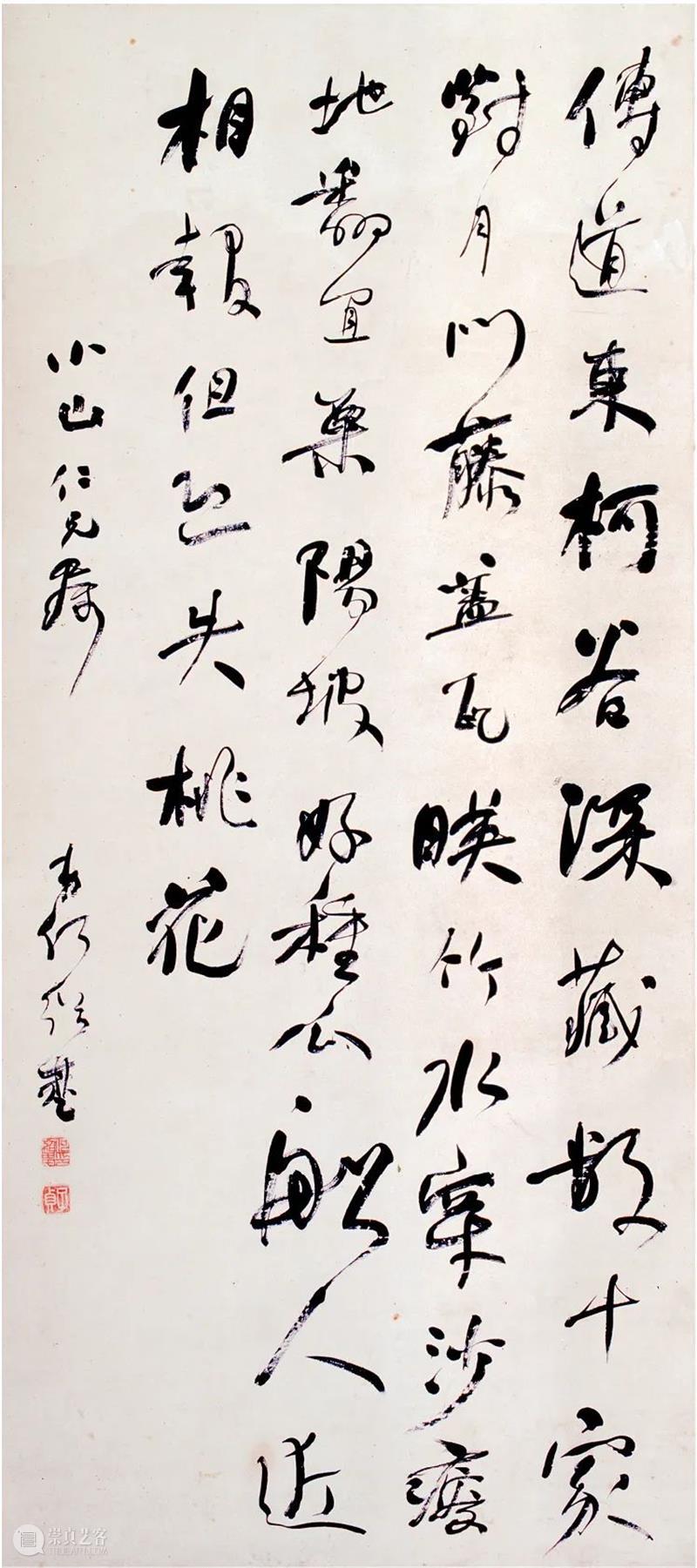

隶书轴

清

纸本

117 厘米×47.5 厘米

湖南省博物馆藏

何绍基崇拜邓石如,是因为“怀宁布衣邓完伯,奇气崚嶒当代只……腕间创出篆分势,扫尽古来姿媚格”。“奇气崚嶒”也是对傅山的“四宁四毋说”的演绎,在《题白兰言学使所藏宋拓小字麻姑坛记》的序言中,特别转述了傅山的一段话:“少习荣禄书,致三十年洗除俗气不尽。欲医俗书,惟《仙坛记》耳。”所以,何绍基一再说“《麻姑坛记》最医俗”,其一生书风都离不开颜书的影子,充分说明“以奇医俗”对他的影响效果。

“古意挽可回,俗书期扫荡”,是他花了最大气力去“医俗”的良方。如何做到“古意”?大约有三个途径:一是篆分遗意;二是中原古法;三是碑版里所透露的“苍莽”气息。他说“《麻姑坛记》最医俗”,后一句是“毡蜡不似文本媚”,认为碑版的拓本(毡蜡)要比墨迹(文本)更具古意,更能“医俗”,甚至觉得汉晋砖文“古意远接籀与科”,也是“医俗”的手段之一。

因此,何绍基的“古意”说就自然地站在了“二王”书风的对面,“学书重骨不重姿,早窥古意薄献羲”,“山阴科臼得扫荡,艺海颓波凭主持”,“皆从北派出,不受山阴鞚”。不仅如此,他还“薄”宋以来的各种汇刻帖,“古法既湮,新态自作,八法之衰有由然也”。他对刻帖不收碑版,殊为不解。“试看汇帖中于古人碑版方重之字,不敢收入一字,非以其难似乎?简札流传,欹斜宛转,以取姿趣,随手钩勒,可得其屈曲之意,唐碑与宋帖低昂,得失定可知矣。”最后自然是赞成韩愈“羲之俗书趁姿媚”的结论,想努力摆脱拘束,但又谈何容易!

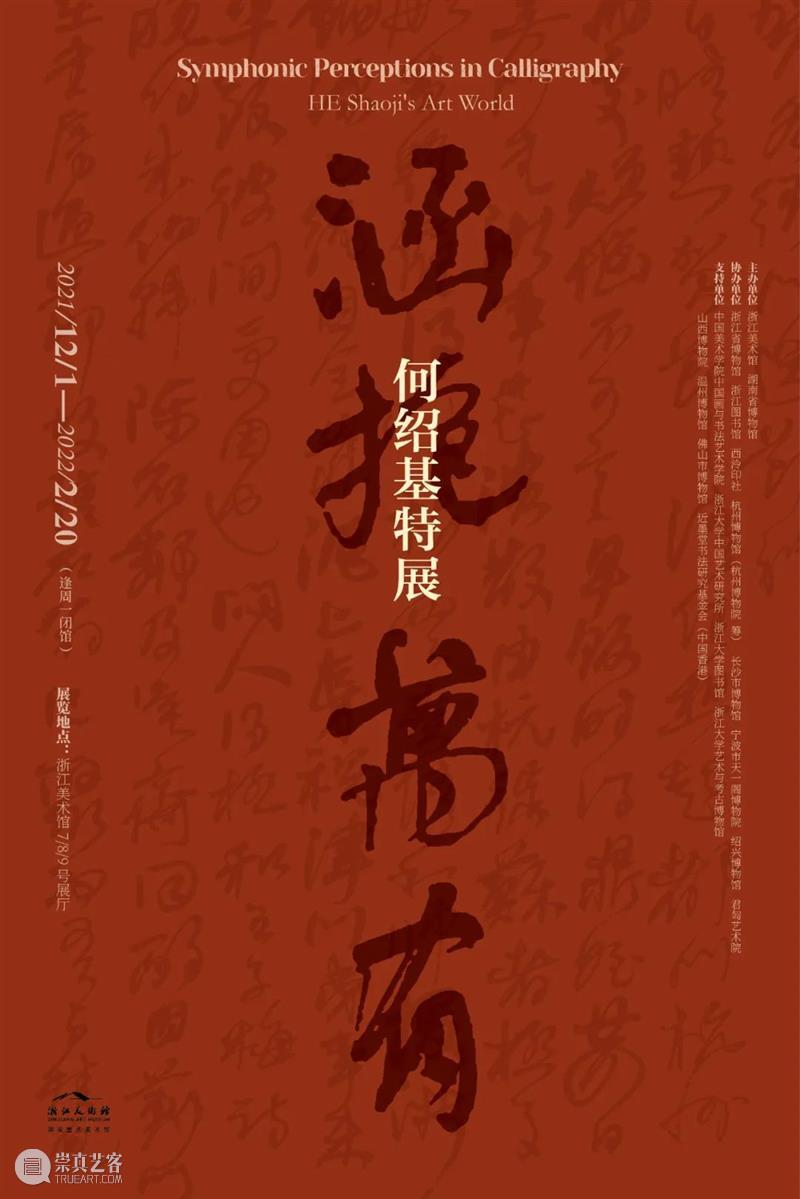

展览日期

2021年12月1日—2022年2月20日

展览地点

浙江美术馆7、8、9号展厅

主办单位

浙江美术馆、湖南省博物馆

协办单位

浙江省博物馆、浙江图书馆、西泠印社、杭州博物馆(杭州博物院 筹)、长沙市博物馆、宁波市天一阁博物院、绍兴博物馆、君匋艺术院

支持单位

中国美术学院中国画与书法艺术学院、浙江大学中国艺术研究所、浙江大学图书馆、浙江大学艺术与考古博物馆、山西博物院、温州博物馆、佛山市博物馆、近墨堂书法研究基金会(中国香港)

参观注意事项

浙江美术馆

地址:浙江省杭州市南山路138号

电话:0571-87078700

开馆时间:周二至周日9:00-17:00

周一休馆(遇法定节假日照常开放)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享