蓬图瓦兹的岁月与海浪

1866年秋日的一天,一辆载满了行李的沉重的马车嘎嘎吱吱、摇摇晃晃地行驶在瓦兹河畔的泥泞道路上。这辆马车来自拉·瓦汉纳,它的终点是一个近乎与世隔绝的小村庄:莱米塔日(L’Hermitage)。马车缓缓停在一幢宽敞而陈旧的大房子前面。这幢房子租金不贵,它紧挨着山脚,不知自己即将见证一位伟大艺术家的创作高峰期。这位艺术家将要围绕这个山区进行将近20年的创作。这个山区的名字叫蓬图瓦兹(Pontoise),而这位艺术家,就是卡米耶·毕沙罗(Camille Pissaro)。

此前毕沙罗在拉·瓦汉纳住了两年半,把那个地区的景色用他的画笔基本全部勘探了一遍,如今他已经画无可画了,必须要寻找新的取景地了。不久前他拜访了好友杜比尼在瓦兹河畔的家宅:那是一幢大房子,四周是高大的树木和精心打理的成排花丛,全年都沐浴着充足的阳光。杜比尼有一条小船,他经常住在这条船上,在法国数不清的河流中漂流,捕捉晨曦和黄昏时水面和岸边树叶中闪烁不定的光线。两人也许乘着这条船游弋在瓦兹河上饮酒谈画,想必这里的景色和艺术梦想,让毕沙罗动了心。

他的动心不是随性的,这也是他深思熟虑的结果。风格多变、大器晚成的毕沙罗,其艺术事业直到19世纪中期才进入批评家的视野。这一时期的风景画家被称为“新生代风景油画家”,取景地的选择正是他们面对的首要问题。当时每一位风景油画家的成名总是和某一特定地区有着分不开的关系。对于大器晚成的毕沙罗而言,他所面对的取景地选择的压力只会更大,因为此时的巴黎大区甚至全法国都快被艺术家们瓜分完毕了。蓬图瓦兹地区却是例外。无论自然景色还是社会景象,这里处处皆可入画。只需跨出莱米塔日的家门几步,弯弯的小路和辽阔的田野便一览无余,进入蓬图瓦兹市镇又是另一番值得去画的人文风光。最重要的是,这是一处还未曾被画家勘探过的“处女地”。

图2 毕沙罗,《自画像》,1873年,巴黎奥赛美术馆藏

除了景色的原因,毕沙罗选择蓬图瓦兹也是当时的文化潮流使然。在16至18 世纪,西方油画界将风景画视为对都市生活压力的一种逃离和治疗,旅行图景成了风景画经久不衰的题材。画家四处游荡,他们享乐其中,如游吟诗人般用画笔赞美遍布于漫漫旅程中的各种磨坊、酒馆、庙宇和住宅。杜比尼的乘船漫游式创作正是典型的风景画家的生活。到了19世纪,这种浪游又增添了一股“寻根”的文化意味:现代化的进程充满了资本的铜臭和权力的伪饰,割裂了人与故乡,与土地间的联系,而绘画就成了创作者寻找文化“根系”的手段。很多油画家会从都市“逃往”一个让其生命扎根的“精神故乡”,如奥尔南于库尔贝,巴比松于米勒和巴比松画派,普罗旺斯的艾克斯于塞尚,等等。种种关乎“逃离”“寻根”的压力让毕沙罗为选择取景地殚精竭虑,最终他选择了蓬图瓦兹,且在此一下子“扎根”了十余年。尽管他中间换过几处住所,但这些年间他从未彻底离开此地。

毕沙罗的扎根是极其真诚的,自从来到蓬图瓦兹,浪游式创作便无缘于他。他将自己的画笔、身体和灵魂毫无保留地融入这个“根系”中了。这十余年间,他始终专注于家庭四周的风景,他在此地所描绘的风景大都不超过距其家宅0.5千米的距离,这像极了19世纪70年代后的莫奈:他们笔下的风景缺乏明显的新奇感与意外性,都是家庭四周的自然风光或人们的日常生活,这就截然不同于那些“浪游派”风景画家。他如此忠诚于这个“整一”,怕是他所经历的种种“破碎”的一种心理求偿。他曾经“浪游”得太多了:犹太人出身的他,童年在维京群岛的圣托马斯度过,这里的官方语言是英语和西班牙语,而他家却习惯于说法语;少年时所在的学校和自己家又相距数千千米;青年时又出于艺术梦想和友人“逃往”委内瑞拉数年之久。即便他拥有了稳定的家庭,但内里依旧充满了微妙的裂隙:他出身于虔诚的犹太教家庭,却是一个坚定的无神论者,几乎从不回家与家人过宗教节日;他尊重父母,却义无反顾地爱上母亲的一个女仆并与其结婚,这段婚姻多年未受其家人承认;他子女颇多,却多有疾病甚至早夭。也许一个人勇敢挥起的旗帜,所遮掩的正是他过往所受到的创伤。他对“印象派团体精神之父”这一身份的享受,他坚持以私人世界的、以家庭为中心的这十余年的连续性创作,都在表现着这份心理需求:无论在现实生活还是艺术世界里,他都太渴望一个“共同体”了。即便在他离开蓬图瓦兹后,他所画的也多是住宅周边的景象;即便到了晚年,他的巴黎系列创作也是蜷缩在旅馆里,蜷缩在家人所在的空间里“向外观望”地对巴黎进行描绘。他温和的性情、喜欢和朋友沟通的性格与恋家的习惯,精心包裹着一颗脆弱的、害怕孤独与漂泊的心。

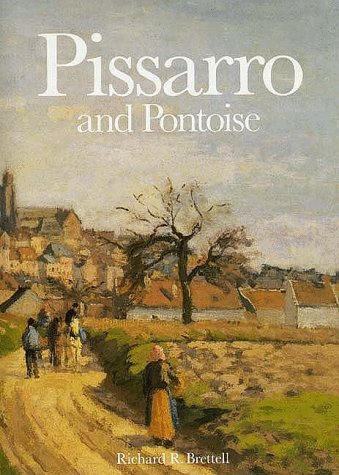

百余年后,在美国艺术史家理查德·R. 布雷特尔(Richard R. Brettell)的专著《毕沙罗与蓬图瓦兹:风景中的油画家》(Pissarro and Pontoise: The Painter in a Landscape)中,毕沙罗在蓬图瓦兹期间的很多文本得到了集中整理与分析。布雷特尔是印象派和法国油画等领域的著名学者,他在书中通过详实的图像研究与实地考察,结合19世纪欧洲的风景画观念,向我们展示了毕沙罗在蓬图瓦兹的一幅艺术长卷。此前,约翰·雷华德(John Rewald)的不朽名著《印象画派史》(The History of Impressionism)、英戈·沃尔特(IngoF. Walther)编纂的巨著《印象主义艺术:1860—1920》(Impressionism: 1860-1920)以及毕沙罗的一些传记资料早已在国内翻译出版。这些文字一道将毕沙罗的艺术、毕沙罗的人格气质以及印象派那一代人的风骨,栩栩如生地呈现在我们面前。

二

蓬图瓦兹坐落于瓦兹河右岸,它地处高原,本身并不大,却有着悠久的历史和独特的地理重要性。“蓬图瓦兹”在法语中是“瓦兹河大桥”的意思,从古至今它一直是维克桑和巴黎之间的重要交通枢纽。它最开始是凯尔特人的一处军事要塞,在古罗马时被重新修建。它有着瓦兹河上唯一一处可以通行的桥梁,在中世纪早期,这里诞生并发展起维克桑和巴黎之间的商贸活动。查理三世时,此地一度修建了保护巴黎的城墙和防御工事。到了中世纪晚期,它已成为维克桑地区的重要商贸中心。当时的法国诗人维雍甚至在诗中写道:“巴黎,蓬图瓦兹旁边的城市。”然而接下来的英法百年战争和法国大革命让它受到了重创。百年战争时期,此地由于地理上的军事重要性而屡遭战火,商业活动严重衰退;大革命更是让当地的人文景观毁灭殆尽:所有的宗教建筑要么被毁掉要么被洗劫一空,作为市镇管理系统的宗教机构更是荡然无存。大革命中断了这里的历史连绵,之前和之后的蓬图瓦兹在行政体制和文化气质上,毫无延续性可言。

然而到了19世纪,随着现代化进程的缓慢推进,当地的文化层面的历史“建构”开始了。资本不会放过一切“文化整容”的可能性,无论它是真文物还是假传说:撰写当地人文历史的一批批“怀旧”书籍不断面世,“蓬图瓦兹历史与考古学会”也成立了,法国的种种旅行指南小册子也开始讲起当地的“辉煌过往”,尽管你很难在这些破败的现实中想象出这里曾经发生过的那些精彩的历史故事。巴黎的暴发户们买下了这里所有的古堡,将其改造成他们的乡间别墅。现代资本的另一造物也呼啸而至,这就是在铁路上肆虐狂奔的火车,蓬图瓦兹也有了它的落脚点。市镇沿自身的中轴线修了一条新马路,这条中轴线的终点即新修的火车站,它也成了这个市镇的中心。这些别墅和火车景象也竞相出现在当时风景油画家的画中。瓦兹河上汽笛声响起,浓烟飘过波光粼粼的水面,一个充满现代气息的外省市镇被历经数百年风霜的岩石城墙紧紧包裹着,城墙顶上渐渐浮现出一片雪白的屋顶,中间是一个巨大而黑暗的哥特钟楼——想必这就是毕沙罗第一次眺望到的蓬图瓦兹。

被蓬图瓦兹人引以为傲的这些古迹和现代化景象却鲜见于毕沙罗的画作,取而代之的则是当地的普通民众。他们过着艰辛的生活,身份也很暧昧:他们既不是依附土地的传统农民,也算不上是有着固定职业的现代公民。他们打理自己的小菜园,但单凭这个无法养活自己,只能如候鸟般随季节而迁徙,一年到头四处找活儿来维生。这就是19世纪法国最典型的穷人游民群体:时而是农民,时而进工厂做工,时而在河畔做搬运工出卖苦力,甚至时而乞讨和卖淫——而这些游民才是毕沙罗笔下活的“风景”。他们变化不定的生活和工作方式,时至今日依旧是蓬图瓦兹的核心职业形态。在毕沙罗的蓬图瓦兹系列作品中,他们或是菜地上劳作的老人,或是集市上的屠夫,或是衣衫褴褛的流浪者,或是躲藏在树丛中窥视这个世界的孤儿……充满优越感的“小镇名流”们包装出来的各种建筑古迹只会出现在旅游指南的流俗插画中,毕沙罗非但不去仰视它们,甚至在画中还刻意扭曲它们(比如把周围的树木画得比这些塔楼还要高)。艺术家的价值观和人生观由此可见一斑。

三

毕沙罗无视蓬图瓦兹的“历史名胜”,却对农民的菜地情有独钟。瓦兹河沿岸和附近山坡上遍布了无数的小菜园,它们似乎被现代化进程所遗忘了,毫无任何农业机械化的痕迹。这些小块土地上甚至连牲口都不多,绝大多数的劳作都要靠农民的双手,而壮年劳力的四处迁徙又让这些重负落到了女人和老人身上。残破的排房、简陋的棚子、土地上的农具,以及卧在阴凉处休憩的农民,还有他们的汗水和沉重的影子,四处飘洒在毕沙罗的画中。然而毕沙罗与其他的农民题材画家不同:他并没有在这些符号上“煽情”。他不是库尔贝般讽喻当下、针砭时弊的讽刺油画家,亦非米勒般在农民身上寄托深刻哲思的现实主义油画家。这些农民在他的画中无非是“工作中的人”,就和画家本人一样,在日复一日的工作中实现生命之道。甚至他刻意回避那些流浪贫民的苦大仇深的形象——因为那又会重蹈新古典主义和浪漫主义油画“题材重于形式”的覆辙。毕沙罗不擅讽刺,也不喜欢宣扬苦难。他用画笔礼赞生活,礼赞人们每一天的工作。

毕沙罗也非常讨厌资产阶级新贵。他几乎从不画蓬图瓦兹的古堡,他绝不允许这些暴发户的乡间别墅出现在他的艺术世界里。他是一个坚定的无神论者,对无政府主义很感兴趣。他虽出身于犹太商人家庭,却崇尚人在平等关系中的辛勤劳作,对仰仗权力和投机的资本家深恶痛绝。他礼赞生活,但绝非那些宴饮、骑行和赛艇的富豪生活。

然而,毕沙罗又难以真正进入蓬图瓦兹本地居民的世界。这些蓬图瓦兹画作始终是旁观视角,他是站在市镇的社会生活之外来“观看”他们,而非“介入”其中来感受他们,这又迥异于刻意打扮成农民模样、与农民生活在一起的米勒等现实主义油画家。除了创作于1872和1878年的两幅画,即《九月露天游乐会·蓬图瓦兹》(Fête deSeptembre, Pontoise)和《查雷特公园·蓬图瓦兹》(Le Parc aux Charrettes, Pontoise),毕沙罗从未走进市镇内部。他好像一只胆小的流浪猫,习惯于隐藏在郊外的马路与树丛中窥视这个市镇,就这样完成了对桑特公共花园和日索尔大街等蓬图瓦兹市镇重要地区的卓越创作——这种置身物外的风格一直延续到他晚年的巴黎系列作品(皆为缩在旅馆房间、透过窗户眺望的视角)。此种创作习惯和性格特点与他的好朋友兼好学生塞尚太像了。两人的性格都很害羞,但对艺术都有一种偏执;两人都习惯于把画架支在隐蔽的、与风景保持距离的“小路”上,很少进入其中。

图3 毕沙罗,《九月露天游乐会·蓬图瓦兹》,1872年

图4 毕沙罗,《查雷特公园·蓬图瓦兹》,1878年

毕沙罗的“冷漠”与“疏离”不仅表现在对待市镇人文生活上,其画中所有的人类形象也只是呈现为某种“姿态”,而非库尔贝或米勒那般要用人物来表现某种情感或哲学。在蓬图瓦兹系列作品中,虽然出现了各式各样的人物,但他们——准确地说是“它们”——和周围的自然风景毫无二致,不过是这片风景中的一些符号而已。它们或是构图中用以划定结构或制造视觉效果的某些节点(《霜》、《雅莱的山丘·蓬图瓦兹》[La Côte du Jallais, Portoise]等等);或是偶然出现于某处风景中的某些人(《乡村少女们》《鲁昂公路·高利乐高地·蓬图瓦兹》等等);或是固生于某处风景中的当地土著,其本身便是这处风景的一部分(《除草者·蓬图瓦兹》《休息·草地上睡觉的农妇·蓬图瓦兹》等等)。我们可以在布雷特尔的书中看到对这些人物文本的详细查考。与选择取景地一样,它们也表现了欧洲美术传统与新时代的矛盾。艺术史上的风景油画和人物油画本是不一样的。在毕沙罗的时代,印象派尝试融合这两种油画类型,追求所谓“风景中的理想人物”,但此种“理想”绝非现实主义艺术所具有的那种人文深度或苦难怜悯,而是将人物与其背景之间的关系处理得尽可能和谐、恰当。它的落脚点终归是形式,而非精神内质。故而,在这些风景画中,人物永远是次等的,且人物的颜色、位置和姿态远比人物所呈现的情感重要得多。

四

虽然有关农业和农民题材的风景画在蓬图瓦兹系列作品中数量最多,但一旦将这些作品与当时当地的实际农业情况进行对比,就会发现毕沙罗刻意避开了维克桑平原上轰轰烈烈的现代化农业景观,独独选择了那些简朴的、需农民双手辛勤劳作的小菜地。这很有意味,他对现代化进程的某些态度由此可见。他不喜欢机械和资本对传统农业的入侵。在他的农事风景画中,永远只有一两个人在进行着日复一日的劳动和休息。这里既没有现代化的农机,也没有经由艰辛体力劳动来表现人与大地之间的哲学关系的那种人文深度——而这都是学院派画家钟情的题材。毕沙罗的农村不是左拉和乔治桑等作家笔下的农村,它们不过是些日常劳作的场景,绝无刻意拗成的宏大叙事。

与农业景象一样,蓬图瓦兹系列作品中的河流与铁路也都是些日常景象。法国当时的水路很发达,数不清的天然河流和运河构成的水路交通网联通了法国各地,它们出现在无数风景画家的作品中。布雷特尔将毕沙罗和其他印象派画家,尤其是莫奈的河流与铁路风景画进行了对比。他发现莫奈的画中尽是帆船和游泳者,河岸也都是散步的居民和各种凉亭;而毕沙罗画中则全是驳船,岸上挤满了乡间工人、渔民和盥洗衣物的女人。一个是享乐的河流,一个则是忙碌的水路;一个是休闲者的乐园,一个则是四处奔波、辛苦工作的劳工世界。铁路景象同样如此。在莫奈的画里(如《铁路上的列车》),火车气势汹汹地行驶在广袤的风景中;而在毕沙罗的《铁路旁的街道·雪景》(La Route au bord du chemin de fer, effect de neige)中,铁路毫无激昂之风,它潜伏在雪中,安静地陪伴着农田、电线杆和一条有车辙的小路。在毕沙罗另一幅画《瓦兹河畔·春天》里,喷气火车与驳船和马车位列同等,画家对它毫不重视。铁路火车作为最有力量的一种现代交通运输方式,被莫奈视作喷着烟雾的伟大机器,得到了无尽的赞美,而在毕沙罗的画中却备受冷落。

图6 毕沙罗,《在蓬图瓦兹的菜园里·农妇》,1881年

图7 毕沙罗,《铁路旁的街道·雪景》,1873年

图8 毕沙罗,《瓦兹河的丰水期·蓬图瓦兹》,1873年

毕沙罗对工厂的处理同样表现了画家面对这一现代化生产与资本集中之地的矛盾心态。他将现代大工业生产视作艺术的绝对对立面。在给儿子的信中,他明确表示艺术不能用工业式的专业化方式来对待,他还调侃说经济下滑要把艺术家逼进工厂“打工”了。然而,他一到蓬图瓦兹就开始描绘工厂外景,仅1873年一年就为当时一座新建的、以农产品蒸馏加工为主的工厂反复创作了四幅油画。缘何如此?布雷特尔经由大量的文本分析,认为毕沙罗对待工厂的态度和他对待河流与铁路一样,即它们不过是风景中的一些元素,而非赞颂以工厂为代表的现代化工业(当时表现工业景观的美术作品经常是大量描绘工厂内部的工人劳动和机器化大生产的热闹景象,但毕沙罗虽然多次描绘工厂,却一次也没进过工厂内部)。至于反复创作,则是画家对相同的风景元素进行不同的结构处理的尝试。与他对建筑名胜的处理一样,这些工厂作品表现了画家反抗现实主义的创作诉求。通过实地对照,可发现它们被画家随意扭曲形状,变化颜色,甚至随意增删。

这些处理虽然违背现实与艺术传统,却恰恰表现了画家最珍视的一种理念,即“价值调制”。“价值调制”要求画家将自己心中的构图与色彩放在第一位,自然的价值要由人来调配。他的恩师柯罗曾对他这样说:

“因为你是一个艺术家,你不需要别人的意见,除非是这个意见:最重要的,一个人一定要研究明暗层次。我们并不是同样地去看:你看是绿色的而我看是灰色和“金色”的。……每个人的心灵都是一个镜子,自然则以其特殊式样而反映在这个镜子里。……不要模仿,不要跟随别人,你会留在他们后面。……正确地画出你所看见的。对你自己要有信心,而这是格言:完整与自信。”(约翰·雷华德:《印象画派史》,平野等译,人民美术出版社,1983,第13页)

毕沙罗对物象的选择与处理,不啻是对老师这一理念最忠实的理解与最诚挚的回应。

五

布雷特尔将毕沙罗在蓬图瓦兹的创作历程分为四个阶段。

1866至1868年是第一阶段。这一阶段的作品特别注重营造结构的张力,画中各个区间的几何形状特别明显,且因为经常为俯视视点,要突出前景和后景,所以中景往往是缺失的。面对波德莱尔等批评家对现实主义风景画“陈词滥调”的批评,毕沙罗倾其全力,将风景油画的重心从现实题材转为平面的规划和建构,现代美术与古典美术的不同追求正在于此。1868至1872年是第二阶段。毕沙罗离开莱米塔日,搬入位于路维希恩村庄上方的凡尔赛路上的一所更大更新的房子,开始与莫奈、西斯莱和雷诺阿结伴工作。为躲避普法战争的战火,他于1870至1871年间在英国住了七个月,其间深入研究了透纳、康斯太勃尔和英国本土博物馆所藏的大量风景油画。印象派伙伴和英国艺术家的这些影响很快进入他之后的创作中,令其画风愈发细腻。1872至1873年是第三阶段。这一阶段是毕沙罗蓬图瓦兹艺术生涯的巅峰,它融合了第一阶段的结构张力与第二阶段的细腻笔 触,在建构性与感性之间生发出一种平衡,布雷特尔誉之为毕沙罗的“古典时刻”(Classic Time)。毕沙罗的风格成熟了,一切都沐浴在理性的丰沛照耀下。这一阶段的代表作《四季》组画简直是画家艺术风格的“全集性”展示。用布雷特尔的话说:“在这(该阶段)之后,毕沙罗再也没有重现过这种平衡。”

1874至1875年,相比先前的现代与都市景观,此时毕沙罗更关注农村题材, 制法越来越浓密,色系越来越暗,形势越来越规整,是为第四阶段。1874年的第一届印象派展览对他影响很大。批评家西奥多·迪雷的建议也大大影响了他,他致信毕沙罗的文字早已写入了印象主义的历史:

“我坚持认为,自然,包括乡村的田野和其中的动物,与你的天赋最为相称。你没有西斯莱的装饰性情感,也没有莫奈的充满想象的眼睛,但你有他们所没有的,即对自然的亲切而深刻的情感,以及你画笔中的力量,它们经由某种决绝的呈现而生成一幅好油画。如果要我给你提点建议,那我会让你绝不要想着莫奈和西斯莱,不要让他们的所为主导了你;走你自己的路;在你的乡村自然的小路上,你会走出一条崭新的路,这条道路将和任何一个大师一样深远和高大。”(约翰·雷华德:《印象画派史》,第196页)

图9 毕沙罗,《鲁昂公路·高利乐高地·蓬图瓦兹》,1872年

世间的无数条歧路,终将通往远方闪耀的星空。虽然以莫奈为代表的“外光派手法”长期以来被视为印象派的原则,但印象派从来不是一个艺术风格统一的团体。这些“落选艺术家”们的风格和追求各异,却惺惺相惜。他们聚在一起,互相取暖,联合志同道合的作家与艺评家举办画展,共同抗击体制中的主流学院派对艺术创作的只手遮天!第一届印象派展览这一年不仅是艺术史的一次地震,毕沙罗的艺术同样经历了极其复杂的变革,最终他接受了迪雷的建议。毕沙罗终于明白了自己不是莫奈,亦不必非要当什么“革命性”团体的核心成员,为着连 自己都反对的原则来工作。他看清了自己的历史使命,即献身于表现乡村风物和自然风光的油画创作,这也将是他后半生乃至身后都在继续着的事业。在经历了1876年第二届印象派展览所带来的短暂的风格混乱之后,他终于在1877至1878年间正式成为一个印象派的风景画家。他的挚友、印象派的重要辩护人左拉曾写过一段真诚而激动的文字,它回荡至今:

“毕沙罗先生虽不出名,但我要同他热烈握手。当我在沙龙大沙漠中旅行时,你的冬景使我心神清爽了整整半小时……你应该知道你不会令人喜欢,而且应该知道你的画会使人觉得太空,太不祥。见鬼的为什么你笨到这样去画得结结实实,而且率直地研究自然;……一种严谨的绘画,一种对真理与正确的极度的注意,一种顽强的意志。你是一个伟大的愚人,先生——你是一个我所喜欢的艺术家。”(约翰·雷华德:《印象画派史》,第117页)

毕沙罗在1877年又回到了蓬图瓦兹,但与1874年以前不同,此时印象派的自发和自由的笔法已浸入他的骨髓,他自信满满地用之描绘山区风物。他虽然吸纳了“外光派”手法,但通过“草图——练习画——终作”的各种不同阶段的实验性绘图,将之成功地转化为独属于自己的艺术。然而,他从不停歇,永远不会停止艰苦的探索。从1879年开始他又进入了新的绘画试验期,这一阶段持续了多年,甚至在他离开蓬图瓦兹后亦在延续。

日出日落,年复一年,旧的风景一点点地勘探殆尽了,但突破自我的欲望和永恒的艺术梦想始终不熄。1883年毕沙罗独自去了一趟鲁昂。这场旅行既是一次休息,也是一次反省,他深深思考了自1883年以来一直折磨他的印象派运动自身的诸多问题。鲁昂之旅结束后,他在艺术创作上开始与蓬图瓦兹阶段格格不入,变得更加自由奔放。他累了,对蓬图瓦兹的风景感到疲倦了,该是离开的时候了。这次旅行回来后,他很快就迁到了蓬图瓦兹附近的奥尼村庄,此后又是一番耗时许久、四处考察、寻找新取景地的艰难历程。装满行李的沉重马车终于彻底离开了瓦兹河畔,长途跋涉后,停在了厄哈格尼-苏尔-埃普特(Éragny-sur-Epte)。艺术家在这里一直住到1903年去世,此生再也没有回过蓬图瓦兹。

结语

毕沙罗的蓬图瓦兹生涯浓缩了他的艺术与人格中的诸多悖论。他温柔敦厚,骨子里却游离于现代资本社会,且啸聚了一大批蔑视主流、反抗体制的印象主义者。他是印象派团体中年龄最大、资历最老,也最具亲和力的一位,可他内心又充满了清高、骄傲、愤怒和孤独。他曾是官方沙龙的宠儿,却越年老越叛逆,最终成了抵抗力量的中流。而这些相互对立的角色对他来说统统是障碍,他只能用画笔为武器冲破它们。他在蓬图瓦兹这十余年的探索、挣扎甚至搏杀,杀出了一条独属于自己的道路,铸就了其艺术的不朽。其实,他在重重悖论中的自我奋斗,何尝不是那一代印象派的缩影?他们决绝地割断家庭、体制和传统的束缚,为了 呈现最“准确”的视像,不惜冒生命危险翻山越岭、登高下海、披荆斩棘。他们与一切传统为敌,却不自觉地打开了一部新的艺术史,它与之前数千年的古典艺术迥然相异,它的名字叫作“现代主义”。正如左拉所言,它的合法性唯在于每一个创作者“个体”:

“艺术品是作为通过一种有力的“气质”的中介而见得到的一件创造物。……一个艺术家是因他自身而不是因他所选择的题材而存在。……被描绘的物或人是一种凭借,天才在于以一种新的、更真实的或更伟大的意义来表达这物和人。在我看来,不是树,不是面貌,不是呈现于我面前的场面感动我,而是我在工作中找到的人,是已经知道怎样在神的世界之外创造一个个人世界的有力的个人,这个个人世界,我的眼睛永不能忘记,这个世界,他们会在任何地方认识到。”(约翰·雷华德:《印象画派史》,第115页)

历史的眼睛也永远不会忘记。百余年后的今天,若回过头来,将毕沙罗置于整个现代主义艺术史中进行审视,我们会惊奇地发现:这个温柔又偏执的艺术家,他前承米勒,与杜比尼、莫奈和西斯莱等人并肩,后接起塞尚、修拉和高更,甚至在20世纪诸多美术流派中都能看到他的身影。而这座伟大艺术桥梁的诞生地,正是蓬图瓦兹山区。时光的雪花飘洒在瓦兹河畔的山涧,岁月的车辙压过泥泞的纤路,一切都归于尘土,只剩下一幅幅风景永不落幕,掩藏却又放射出纠结和执拗、苦难与荣耀。

作者简介:张雷,扬州大学文学院写作教研室专任教师。毕业于浙江大学美学与批评理论研究所,获博士学位。从事电影美学、艺术理论、创意写作等研究。著有《影像中的疯狂形象研究》,译有《瞥见死神:艺术写作的一次试验》,发表美学与电影学方面论文若干,主持教育部人文社会科学研究项目1项。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享