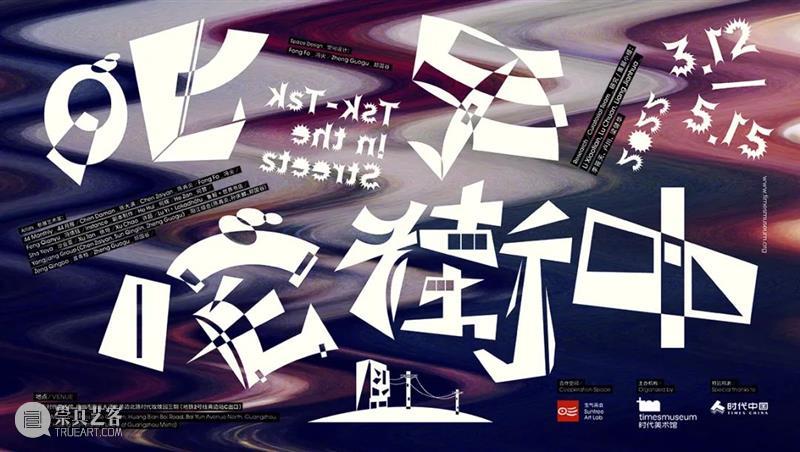

展览“叱咤于街中”即将于2022年3月12日到5月15日在广东时代美术馆展出,展览起源于2017年由黄边站发起的“阳江青年研究项目”,对90年代至千禧年初阳江及其周边的艺术实践和自组织进行研究性展示。但这并不是一次历史的回返,而是从具体语境出发,将“阳江青年”拥抱社会现场的姿态及互助精神视为激发行动力的方法来考察。我们将陆续分享研究策展小组的研究和写作,第一篇是梁健华撰写的“酒神气质与行动力——站在今天观察阳江青年”。

事关日常的问题意识

1984年广州和湛江被列为“沿海开放城市”,1993年,社会主义市场经济替代了计划经济写入宪法,珠三角地带作为制造业中心也初见规模,广东开始进入经济腾飞时代。在广东西部沿海的阳江也一样进入旧新交替的过渡时期,市面上机会和混乱共存。在日常生活中,新资讯、流行文化以零碎形态流入日常生活中,它们主要以杂志、音乐、电视、电影方式出现,但人们普遍难以了解它们背后的知识谱系,无法获得系统认知。国内合法和相对系统的外来资讯途径仍依靠官方出版社的翻译引进。相较内陆地区,沿海接受外来大众文化较更早,且同步于源产地。与计划经济时代的经济、文化结构不同,它们以愉悦、承认个人欲望、色彩丰富的面目出现。对于正在退却的旧秩序来说,其致命处在于它们绕开了冗长的理念争论,直接向民众演示了另一种生活样貌。敏锐的人会发觉,它们在感性层面几乎能一一解构旧感性方式,因此在很长一段时间,都市文化、市井生活、流行文化都是轻盈、又无孔不入的新文化源头。

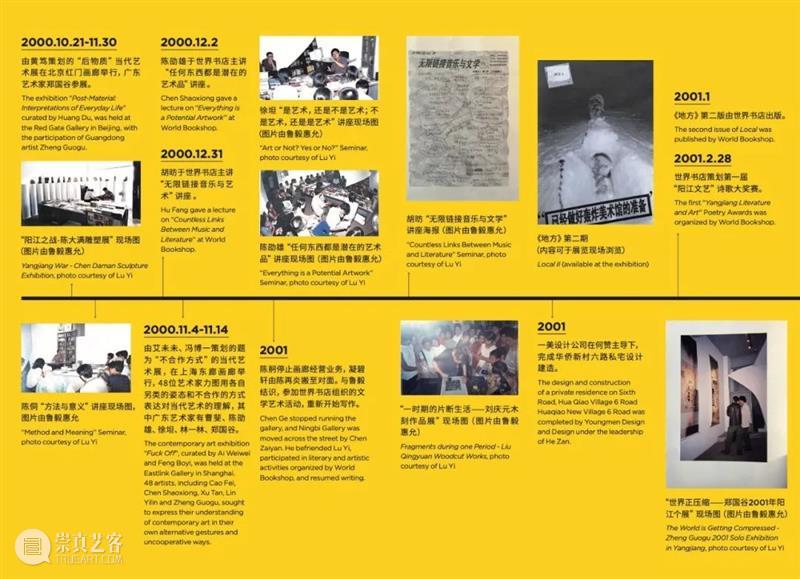

节选自《“阳江青年”大事年表1986-2006》

在艺术语境中,90年代国内在缺少基础建设前提下,民间除个体创作外,也陆续出现艺术小组和互助社群,如新刻度小组(北京)、新历史小组(武汉)和圆明园画家村这种群体实践。以北京为中心的这些实践呈现出对构筑新知识和话语系统的强烈愿望,从路径上看,这时期的作品政治意味浓厚,其中对人的注视是基于一个共同敌人,期待在视觉语言,甚至批评词汇上建立一套与之抗衡的系统。但在此之外,还存在一些不一样的问题意识:大尾象成员徐坦在《早期‘大尾象’――内部对谈》中说到:

90年代大尾象的工作,一直是有意识的,努力超越弥漫于当时的“东方主义”1,试图超越陆行的中国式政治符号,直接面对和思考对“政治”的新理解和早期消费主义混合的社会生存环境,并试图以丰富的艺术语言呈现对社会的研究。这种努力今天看似很脆弱,过于理想化,但这样的努力一直存在于后来的工作中。

《早期‘大尾象’――内部对谈》

2014年7月8日,梁钜辉、陈绍雄、徐坦、林一林

林一林整理

艺术档案:www.artda.com

徐坦这里所指“对社会的研究”,不是学科层面的社会学研究,而是对日常生活和城市文化的特别关注,对消费主义持拥抱姿态。同样在城市化程度高的上海,也出现了拥抱商业文化的实践,1999年由飞苹果、徐震和杨振中策划的“超市展”2中,策展人邀请艺术家在展览第一部分,一个超市样貌的展场中设计了各种生活用品,并对市民售卖。如果从策略层面考察,拥抱消费社会是期待与现代商业社会配套的法律精神、文化,特别是流行文化直接作用于个体后,将更具现代性意义的生活和文化落实成既定现实,从而推动自下而上的改变。换个角度说,这涉及到在中文语境下的现代日常生活该如何。这是一种曲折,期待在宏大叙事之外,带来结构性变化的选择。这也解释了南方没有生产出类似“政治波普”3这样的流派,尽管政治波普同样用商业文化解构旧有秩序,但日常生活事关用何种语言形式谈话和思考、什么样的服饰和居住空间等等,更为具体和有渗透力。这与宣言指导下的行动不同,宣言是战斗性的,它正在争取改变,处于改变之前。而另一种选择则提出在改变之后的生活可以是什么样子,试图活在其中,并在此获得创造力。值得注意的是,在个人层面,当社会的经济活力被释放后,私人经商、生产已可以让个人得以生存甚至致富,旧有生活模式此时已开始退却。虽然国家仍掌握巨量资源,但个体已有空间与之博弈。此时民间已经大半只脚踏入商业社会,但文化上仍无有针对性的制度安排,旧有文化系统无法向新的民间实践提供任何支持,这让日常生活和文化的活力有着巨大差距。因此在相对松动的社会环境,以及个体开始拥有小量资源前提下,自己动手摸索创造新文化就变得必需起来。

<< 请左右滑动查看 >>

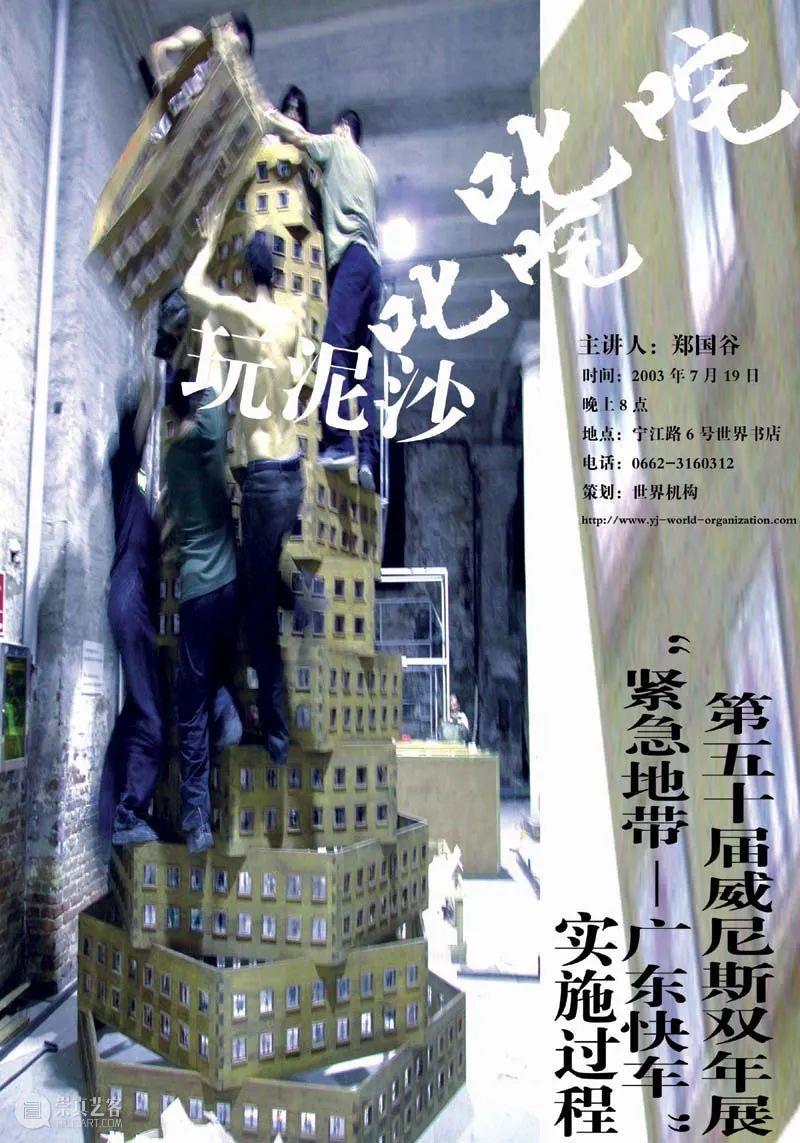

在这种语境下,身处广东中部沿海位置的阳江,也共享着一样的状况。与中心城市不同,阳江对于个体行动来说,还有熟人社会润滑着博弈过程,这一切都激发着在阳江已经被拓宽视野的年轻人。1994年,毕业于广州美术学院附中、版画系的沙业亚、何赞、曾青柏创建了一美设计公司,郑国谷随后加入。一美公司随后在阳江街头建造了一系列造型怪异的楼房。并在周围逐渐聚集起一帮艺术家、诗人、小说家和报纸编辑。同年,郑国谷参加了活跃于广州的“大尾象第五回工作展”。1999年,小说家鲁毅在阳江创办世界书店。2000年,一美设计公司设计建造了风格激进的鲁毅私宅,在建成后世界书店搬至小楼首层,并逐渐形成一个紧密的文学社群。此时阳江已经形成一个包含建筑、设计、文学、音乐和视觉艺术的互助社群,“阳江青年”4这一称谓开始出现。

在未来中生活

1993年,郑国谷作品《我的老师》,跟拍了一位在阳江的流浪汉。郑国谷认为这位街友身上的极乐、自由状态可以一下跳出周围的羁绊,成为“独立的自由体”5正是他想达到的状态。实际上这种无法无天的状态一直贯穿在此后他眼花缭乱的创作中,并借此碰触了一系列关于亚文化、消费主义、艺术系统、建筑和土地问题。每当触及一个议题,郑国谷的态度都是基于一种身体直接和独立的反应,有时是对抗,有时是调侃。

《我的老师》,郑国谷,1993年

彩色照片,250 x 170cm

图片由艺术家惠允

书法一直是阳江组合的创作主线,书法作为工业时代前的书写范式,具有工具属性,在失去实用价值后被奉为艺术门类,原有的因参与日常生活带来的强度也与工具属性一同消退。阳江组合在世界书店第一个展览《你去看书法还是量血压》中,在用草书书写现代生活内容的大幅书法作品下,堆着揉皱和带有字迹的宣纸,底下藏了数个按摩器,宣纸在其带动下莫名其妙地蠕动着。艺术家在纸堆前面,煞有介事地测量着观众看作品前后的血压。及至后来作品中,用行动绘画方式书写了各种现代生活中政治、文化上的敏感时刻。在同样看到极乐、自由的状态之余,阳江组合将书法问题扩展到行动、空间中,脱离了原有平面属性,进而让书法能重回到具体情境中参与现实。郑国谷和阳江组合这些兼具破坏和创造的创作一度成为阳江青年标志性气质。

如果在一个更为全面的视角考察1994-2004年间阳江创作者们的实践,会发现这里有结合着人、事、空间的立体关系。在周围急速变化下,阳江的艺术家、写作者以一种极具行动力的方式填补严肃文化的空白。正如上文讨论的一样,基于对消费文化作用的乐观精神,阳江青年的实践涵盖多个媒介同时,指向的是能涉及当下日常生活的文本,借此去自我学习—建造更合理的未来生活。

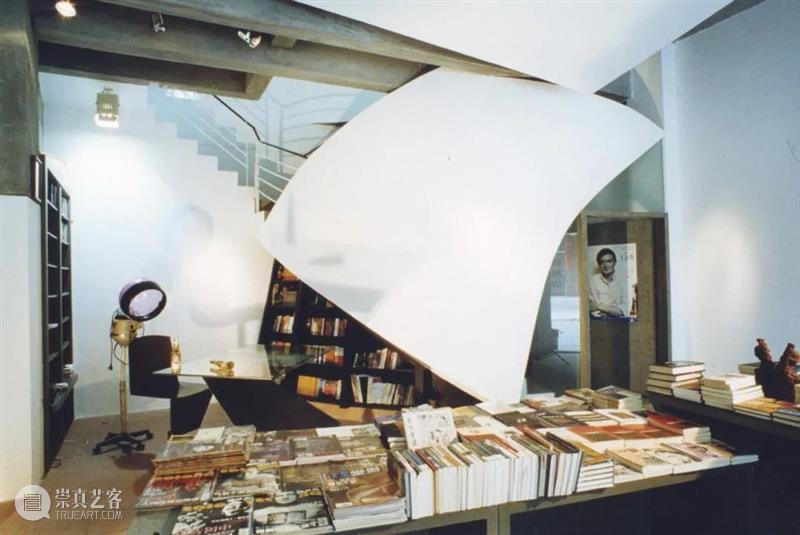

在建筑层面,沙业亚、何赞和郑国谷大量运用几何体块和线条。在鲁毅私宅(世界书店)里,他们为每个房间都添加了阳台和厕所,以达到在内个人生活的完整度。何赞在华侨新村六路私宅中,也着力经营者家庭生活的空间关系、尺度。但这些空间在满足使用需求后并没停止摆弄体块,直至形式成为视觉中不可忽略的元素为止。在这个角度看,这里的风格与功能之间关系是叠加式的,而不是形式服从功能,因此它们严格来说不在现代主义范畴,它们除了注视人的需求外,同时是一种未来生活在美学上的宣示,两者互为加强。同时它们的实用功能使然,未来生活在建筑中成为既定现实。

1999年,一美设计公司应鲁毅的委托设计并建造了他的“婚房”。郑国谷、沙业亚在华侨新村六路私宅图纸基础上进行修改,并于2000年完成建造,鲁毅将世界书店搬至一楼。

世界书店内部

图片由鲁毅惠允

在这栋房子中,他们一贯地不只依靠预先设计好的图纸。大量设计是“建筑师”基于空间感受在现场做出,并通过仅能表达立体关系的效果图和口述方式与完成工人沟通。现场决定一但与已有结构发生冲突,他们并没有退回整个系统角度去调整逻辑关系,而是直接叠加或折中(图),这在一美公司的建筑中随处可见。实际上,这种营造方式更接近雕塑而不是标准意义上的建筑设计,也因此让建筑体获得一种疯狂但细腻繁复的特质。

搬进新址后,世界书店逐渐成为承担起各种文化活动的公共空间。2000年夏天,世界书店策划“地方论坛”邀请了来自广州的徐坦、陈侗、胡昉、陈邵雄、邱大立等人举办讲座。自行编辑制作了出版物《地方》第1、2期。2001年,书店分别策划了陈大满、刘庆元、郑国谷个展,以及“阳江书法小组”(后更名为阳江组合)的第一个展览。到2004年鲁毅搬离阳江前,书店周围吸引了由陈B、陈舸等作家形成一个文学社群。今天回看世界书店,通过选书、出版形成一个文学取向,这和展览、活动共同构成清晰而丰富的美学立场。同时在书店周围形成的作者社群又是具生产性的,并通过自制出版物主动制造传播方法。当这些人、事、空间交缠在一起时,构成了一个充满行动力和外向的场域,这无疑是建筑/书店都最具魅力的4年。

冯倩钰,《性别的恐惧》,1998

摄影、尺寸可变

图片由艺术家惠允

值得注意的是,冯倩钰自1999年开始创作的一系列具备文学性和性别意识的摄影作品。她在《性别的恐惧》中,探讨了女性间友情、情欲的模糊地带。在这一时期作品中,冯倩钰通过虚构叙事,以松弛又不失敏锐的目光,在阳江青年中注入少有的女性视角。同时期郑国谷的作品《度蜜月》,也具备这种文学气质,与冯倩钰的作品相互呼应间,更能代表这一阶段阳江青年以具体而敏锐的感受力,去记录、塑造自己的日常。

社会研究、社群、及其工具

在今天看来,1994-2004年间阳江对日常的关注,及被反复称道的那种酒神气质,背后是对新的日常生活能带来社会转型的乐观精神,此时大家是相信这种自发实践正是代表着未来的生活、文化样貌。陈侗在《改变之书》中称“阳江青年将当代生活和艺术实践完满地结合在一起”,准确地指出阳江青年与当下生活的紧密关系。但在今天那个消费主义繁盛到来后,并没有迎来当年设想中的生活。一美设计公司的建筑,至今仍孤零零地挤在面目模糊的民居之间。其探讨的居住形态,今天已被房地产开发主导下的形态所垄断。这颇具象征意味地说明着今天的语境变化,资本主义和民族主义结合后,“85”发轫的当代艺术已经失去参与塑造社会转型的位置,其公共性也因此大打折扣。

面对这些变化,阳江青年的实践仍证明着在缺乏基础建设、中心之外搭建自己的行动力是可能的。2008年之后,国内已逐渐完成美术馆-画廊-替代空间这些系统建设。但其缺少公共性使然,它们并不面向阳江青年和大尾象“对社会的研究”。阳江青年的实践恰恰证明了超越艺术之名,主动建造新的生活结构下,才有机会触摸到具备公共性的创造力。特别在现代中文语境下,缺少一些能真正参与塑造当下生活的文本。这要求实践者清醒地认识到过往经验真正力量来自于哪?当我们带着这些疑问回顾阳江青年最为活跃的阶段,就可以发现一系列塑造自身行动力的工具。

在世界书店、凝碧轩和一美设计公司之间,我们可以看见一个既相互独立,又互助的社群形态。一美公司作为一个真正的商业实体,并没有把自己限制在商业行为上。作为带有明确美学倾向的物理空间,为周围实践提供者具有明确美学指向的生活空间,容纳着各种实践。世界书店放在90年代全国范围的民营书店浪潮中,以及80年代以来文学社团历史下看,似乎并不是孤例。但将它和阳江建筑、视觉艺术实践作为整体看时,就能发现它在相互支援中自我教育、自出版作为行动工具的能量。在缺乏谱系的资讯面前,自行引入能回应问题意识的文本,并在社群中通过创作,讨论完成学习。其后利用家用打印机加订书机自制出版物,绕开繁复的正式出版渠道,跟更广大的社群形成交流。这在今天仍是极具启发意义的行动工具,因此我们如果在一个索取工具的视角下仔细翻阅阳江青年的作品、经验,会发现在阳江青年著名的酒神式创造力背后,有着一个相互交缠、着力于养育个体行动力的网络。这也能解释了为什么阳江作为“地方”能超越自身限制,加入更广泛的对话中。同时在个人层面,这一网络提醒我们,今天如何在保持独立前提下重新认知群体相处,而不被对集体主义的历史性恐惧所掌控,在回应当下语境时,作为一种方法论上的自觉,仍然是值得考虑的。

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享