emo时想大喊:你好,奈良美智!

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

2022年3月4日,「奈良美智」大型个展登陆上海余德耀美术馆。

这不仅是日本艺术家奈良美智(Yoshitomo Nara)在中国大陆的首次个展,也是他在世界范围内首次大规模回顾巡展。本次展览呈现了奈良美智70多件重要绘画、雕塑、陶瓷、装置,以及700多幅纸上作品,包含大量未曾展出的手稿,全面回顾艺术家跨越37年的多产艺术生涯。

奈良美智与草间弥生、村上隆并称为日本当代艺术“三剑客“,是全球艺术圈当之无愧的顶流icon。相较于草间弥生和村上隆,奈良美智的一生可谓是“放荡不羁爱自由”。

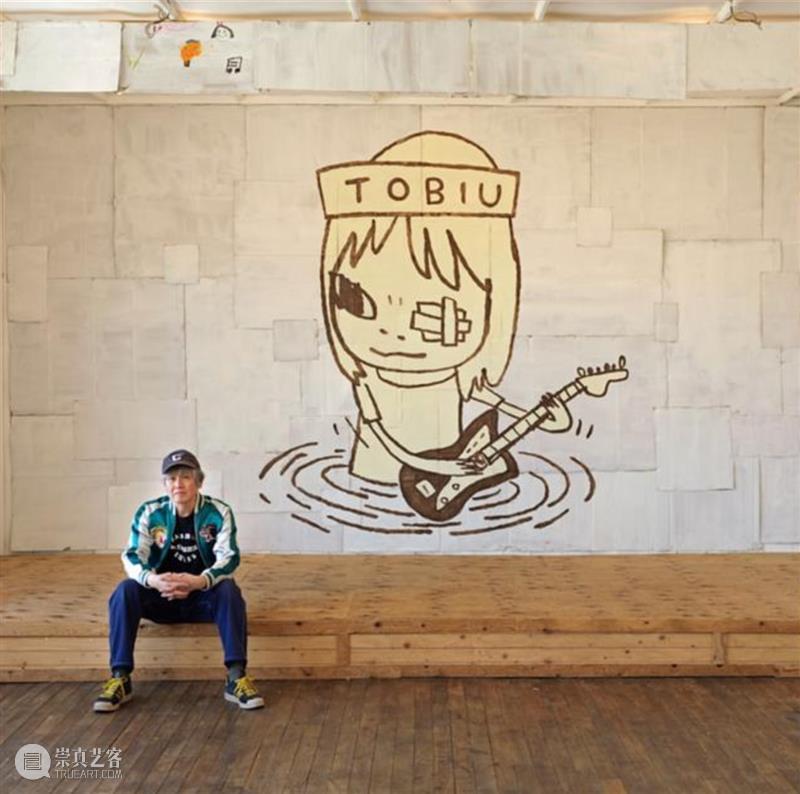

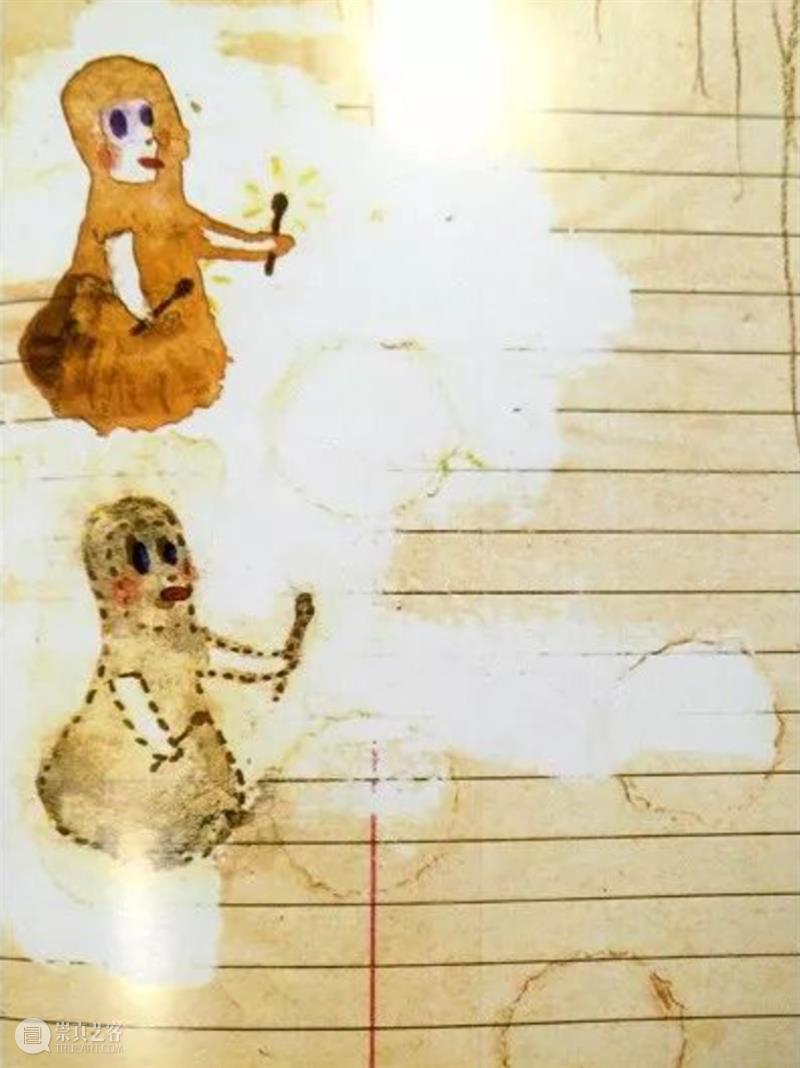

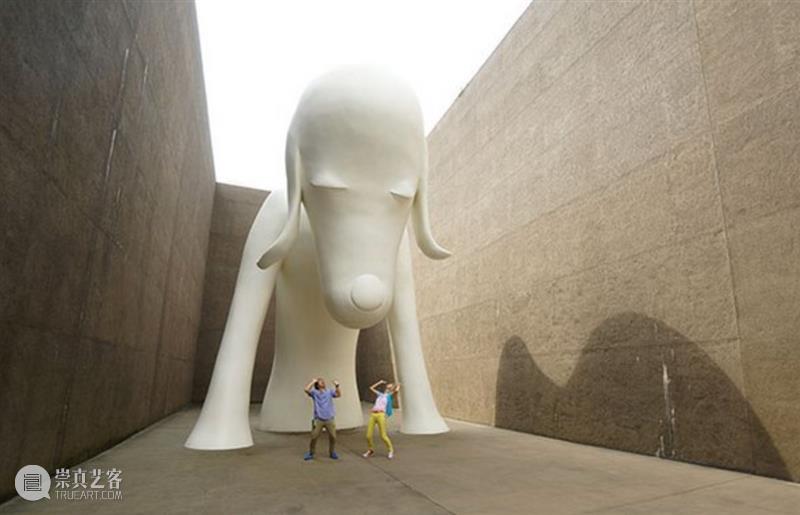

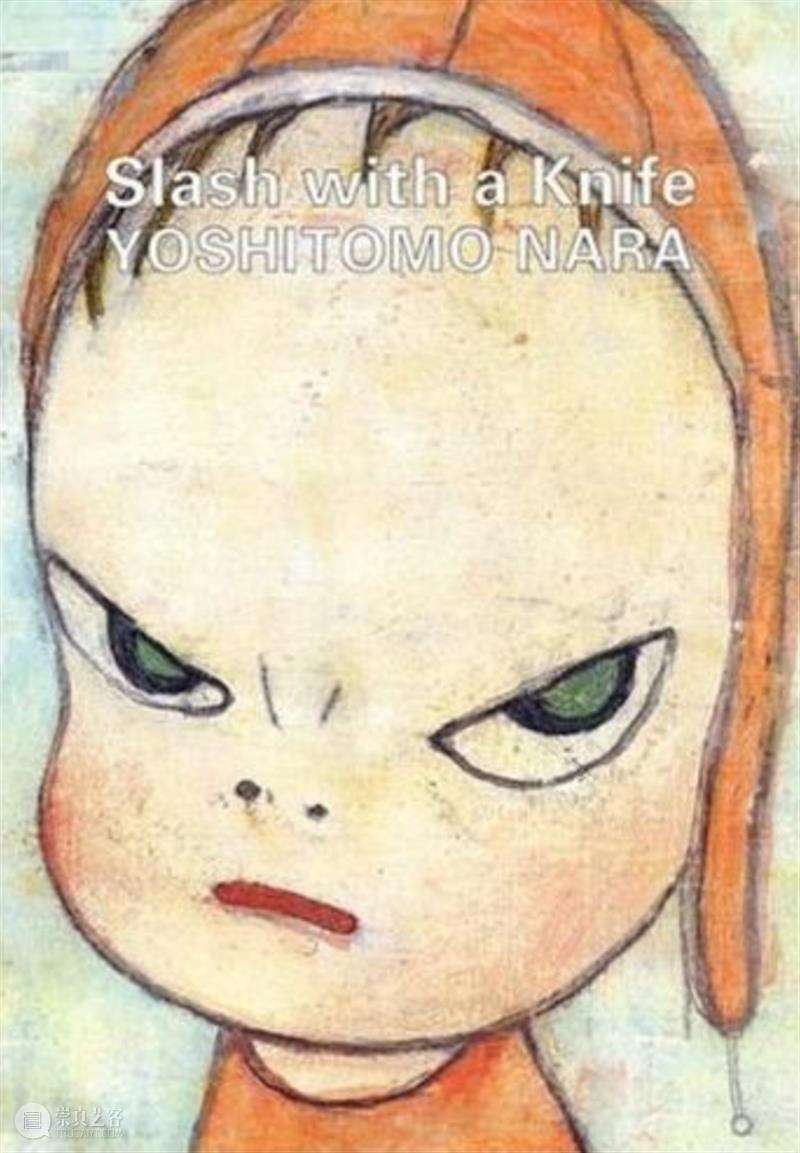

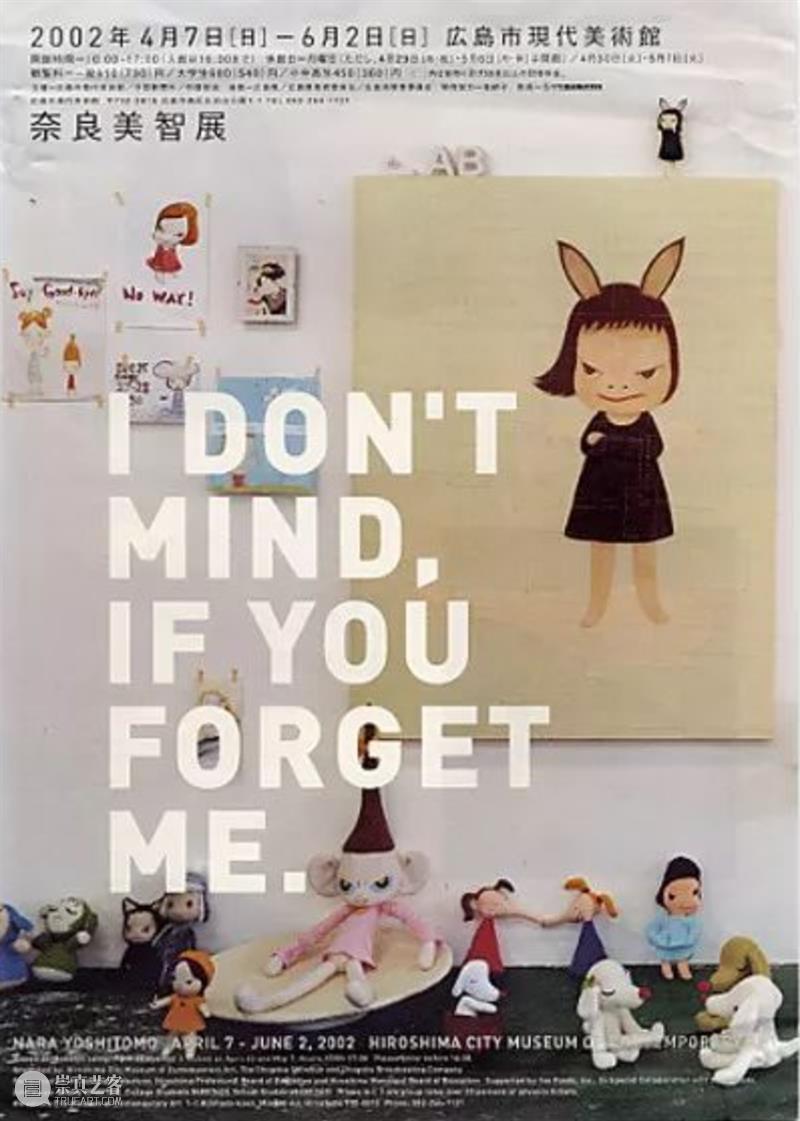

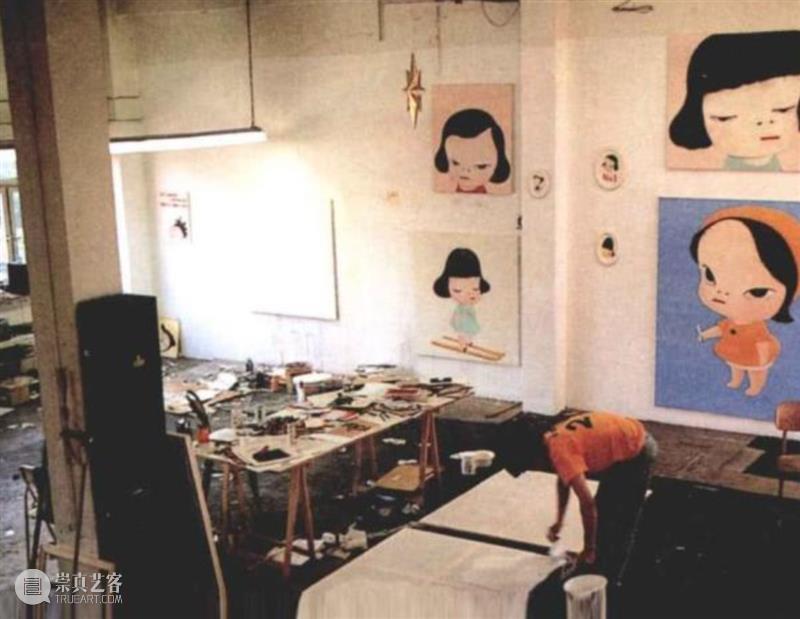

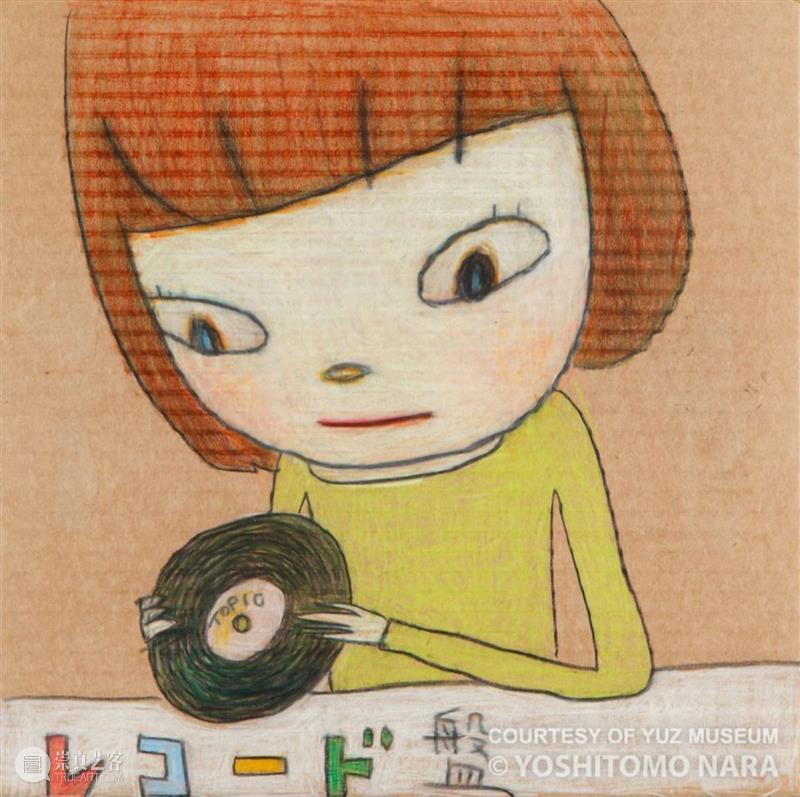

1959年12月5日,奈良美智出生于日本青森县弘前市,并在这里度过了从出生到高中毕业的岁月。虽然有父母的疼爱和两个哥哥陪伴,他却是一个喜欢独处、爱安静的小孩。因为绘画天赋,这位天生爱自由的射手座从小就是班里的人气之星。中学时期他迷上了摇滚乐,对于这位小镇青年而言,John Simon、Tony Kosnik、David Bowie简直为他打开了一个通往新世界的大门。当时的唱片封套,可以说奠定了他对于影像的概念。当时,日本设计师横尾忠则为桑塔那 (Santana) 设计的LP封套的作品让他深深折服。从中,奈良美智学会了以全新的视角去理解真实:“不只是讲道理,是自己亲身体验而来的真实感。”1978年,19岁的奈良美智考上东京都内一所美术大学的雕刻系,然而他最想做的是画画,于是他放弃雕刻,转而来到东京复读,一年后顺利考取武藏野美术大学。沉溺于摇滚浪潮中的奈良美智厌倦了枯燥老套的大学课程,花了大把的时间去看演唱会、逛唱片行,除此之外,他更愿意一个人呆在公寓里涂鸦。有意思的是,他还把学费拿来当旅费去欧洲旅行。这段旅行不仅让他感到在异国他乡遇到有志同道合的人,比在美术馆中见到真迹更有意义,还影响了他的绘画观念:“如果不能描绘出自己现今生活的世界和瞬间的感觉,那么自己生活在现在这个时代,不就没有意义了吗?”回国后,他又参加了第三次高考,成为爱知县立艺术大学的新生。就这样,在名古屋这个“鸟不生蛋的乡下地方”,他开始了第二次大学生活。这段时间除了在唱片出租行打工,他就是在家里涂鸦乱画。期间,他又独自去欧洲旅行,这次让他确实找到了“想要创作”之门。1987年,奈良美智又开始了第三次欧洲之旅,此后他决定去德国留学,并顺利通过国立杜塞尔多夫艺术学院的入学考试。在德国,德语一般的奈良美智很难融入进去,好在他借助作品找到了一种极其有效的沟通手段,这也是他绘画的原点。曾经在日本,他也画“小孩”、“动物”等主题,想说明或传达某些讯息给看画的人。但是在德国,他已经不再管“是被谁观看一事”,他也不再画任何对自己不重要的事情,于是,那些“小孩”、“动物”变成了自己的自画像。东京国立近代美术馆,©YOSHITOMO NARA1994年,已经34岁的奈良美智告别了快乐的学生时代,从杜塞尔多夫艺术学院毕业后搬到科隆。这个时期,他开始往返于日本和德国,在名古屋创造了著名的青森犬雕塑,并且在东京首次举办了广受好评的展览“很深很深的水坑”。这段时期,他的作品以浓重的黑色轮廓线勾勒,让人想起新表现主义丰富多彩的色调,还有速写、素描和漫画的平白、粗糙或是“原始”的审美,日渐成熟的美学特征已经崭露头角。1998年,奈良美智收到 UCLA(加州大学)邀请去做讲师,和村上隆成为了好朋友。在科隆,他出版了一本书——《Slash with a Knife》(《用小刀划开》),这本书以纸上作品为主要内容,在国内外获得很大的反响。1999年后,奈良美智回到日本,举办了“I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME.”(我不在乎,如果你忘了我)个展。这次个展可谓空前成功,参观人数超过9万人,创下当时现代画家的展览最多人次的记录。《为绘本“寂寞的小狗”而画》,1999

纸上丙烯、彩铅

26 × 51.7 cm

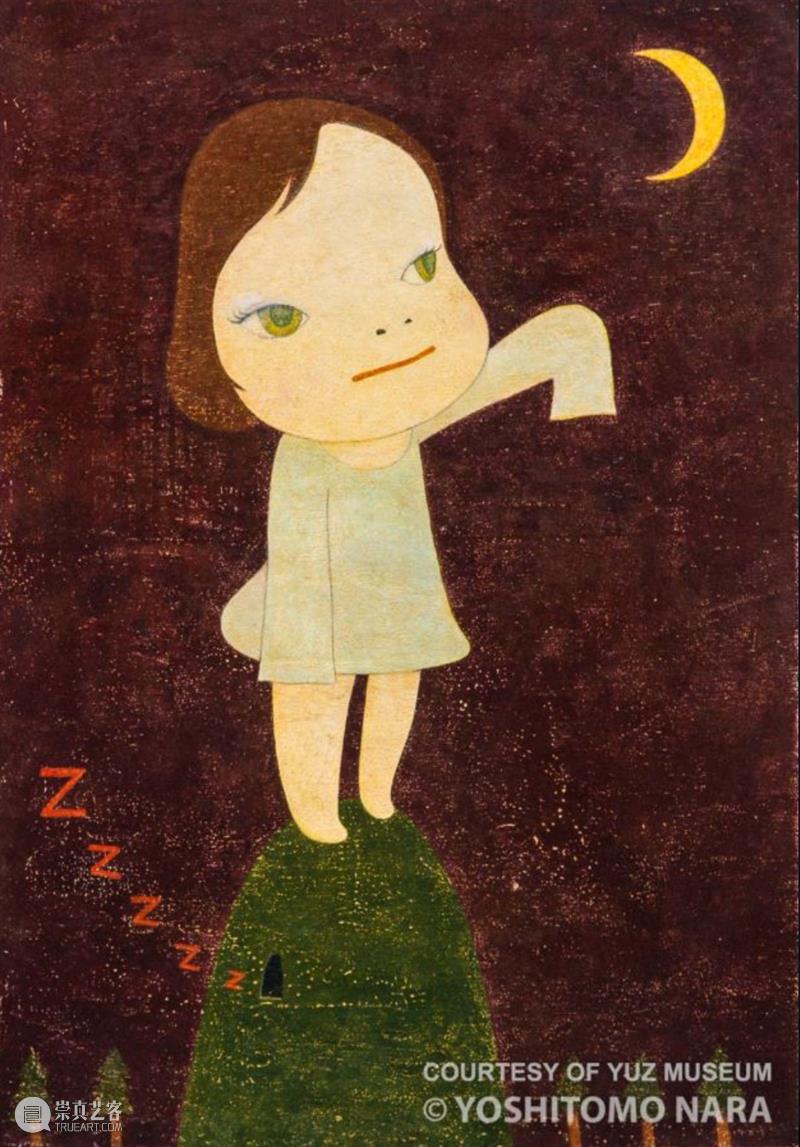

艺术家收藏,©YOSHITOMO NARA也就是在2000年同时期,奈良美智回归故土,创作展现出更明显的转变。《为“梦到梦”而画》,2001

纸上丙烯、彩铅

51.7 × 36.5 cm

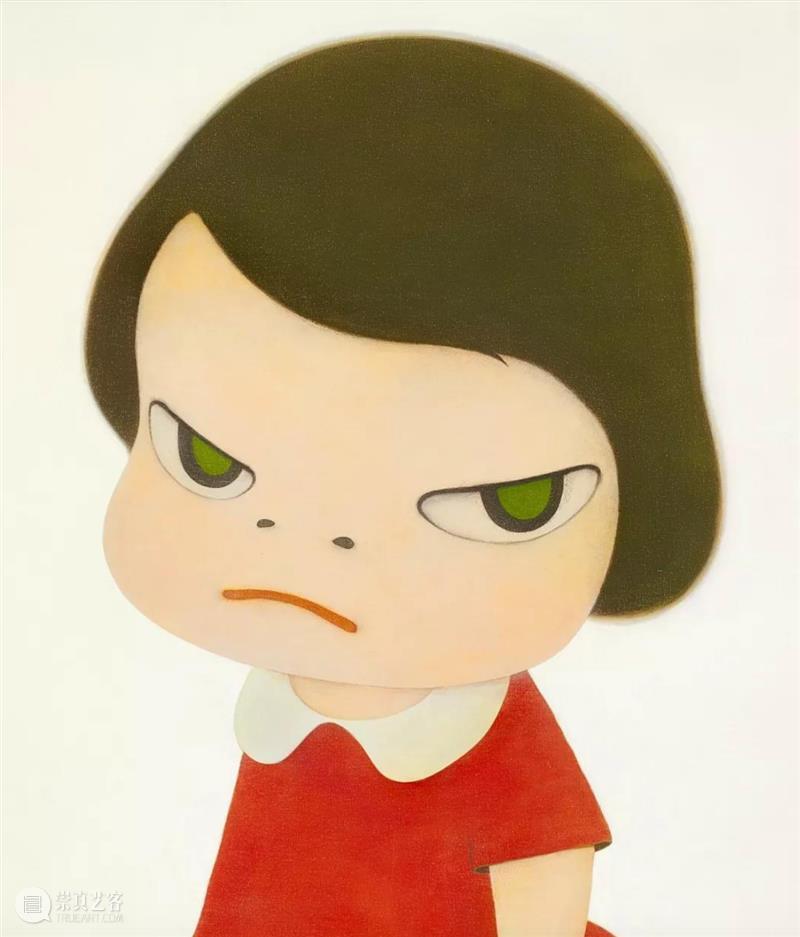

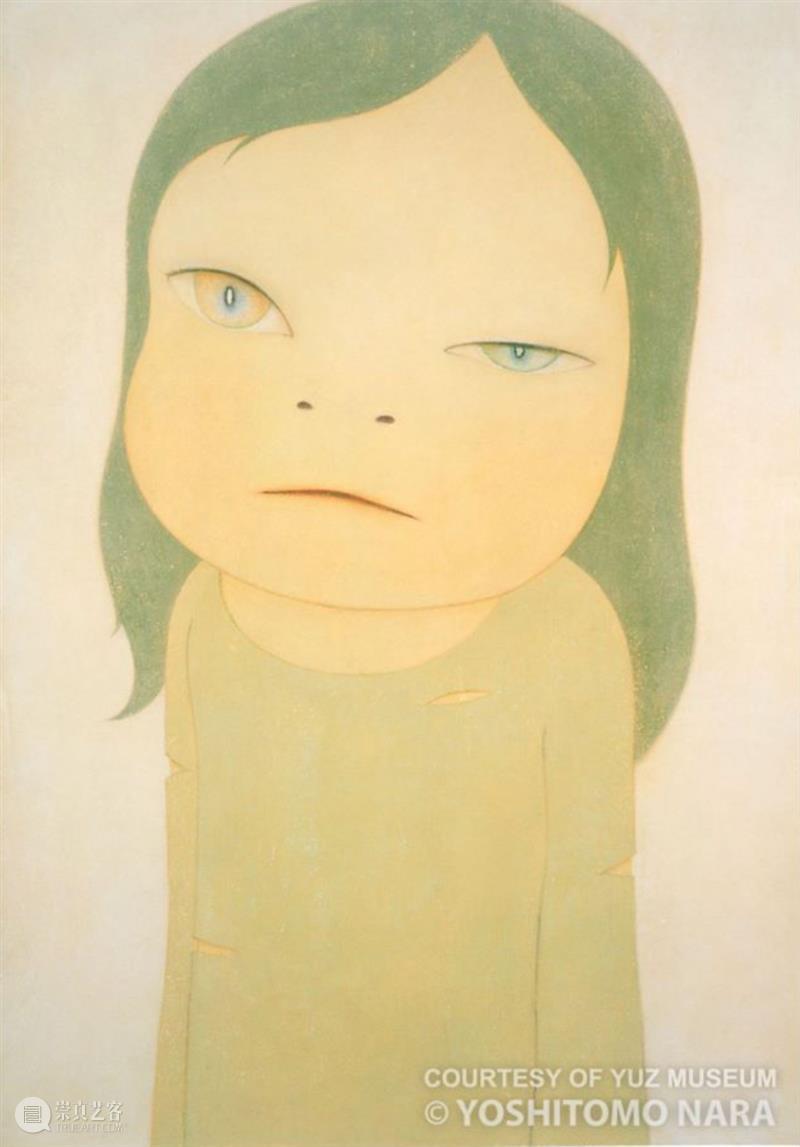

艺术家收藏,©YOSHITOMO NARA首先,他使用了大尺寸的画布,开始创作珠光底色的小女孩全身像,成为了具标志性的作品。他用精细的笔触和层层叠加的绘画手法,营造温和暗沉的色调以及一个既复杂又模糊的思想真空状态,与具体可触的人像并存——这象征了身处于巨大、冷漠又疏离的世界中的渺小自我。奈良美智曾表示,在2001年以前,他所有的创作都是对于自我童年生活的回忆、是“与自己的内在,虽小却重要的自我,一边对话,一边创作”。早年于农村成长,学习与自己独处,和邻居养的动物玩耍、听音乐、看绘本、文学著作的经验,与自1988 年出发到德国杜赛道夫艺术学院求学,展开长达十二年留德生涯中的点滴感触,都被他化为创作的灵感。“在德国,我是个语言不通的外国人,我感到被孤立,就像在青森长大时一样,该处远离日本其他地方,令我反思自己的身份,让我重新发掘自我。”创作如同对自己的诘问、关照和一次次的审视,作品则成为他追求自由的反抗精神,青春与回忆的结晶体,当中流泄的是超越国界、不分年龄都可触知的情感、能进而产生共感与对话的想象空间。自2000年开始,90年代作品中显眼的刀子、电锯、手枪和棍子等图像纷纷消踪匿迹。奈良美智将刀光剑影留在他的纸本作品上,画布作品朴素沉着,整体形成崭新静谧的氛围效果,结合了矛盾、戏剧、张力和悬疑。这些2000年后的画作沐浴在隐隐约约的微光之中,笼罩在迷人的视觉灵韵下,展现出复杂的心理图景。2019年苏富比成交价:195,696,000港元2019年,奈良美智的作品《背后藏刀》(Knife Behind Back)在香港苏富比以196亿港元的天价成交,这让他一举成为日本身价最高的艺术家。作品中那个寂寞的孩童,看似柔弱无害,一派天真,却又有尖锐的眼神和不怀好意的笑容,甚至拿着武器,一副好斗的样子,然而这个怪小孩又是治愈的。创造这个怪小孩的奈良美智亦跟笔下的怪小孩一样,孤独、克制、与人保持一种疏离。奈良美智说:“孤独和疏离感是我创作的动力”、“我的作品是给和我一样的人看的”、我在开心的时候,我是不会画画的”、“我的全部作品其实都是我内心的自画像,是和自己的对话“。从奈良美智选择画画那天起,他就选择了保持孤独的痛感,因为存在感总是与痛感相连。总会有人问他创作的灵感来自于哪里,奈良美智总是回答不知道。他说,这些画都是无意识间创作的,往往那是最真实的写照。只有在感到孤独、难过、愤怒的时候,他才会画画。《背后藏刀》展现艺术家炉火纯青的绘画风格、引人入胜的画面语言,画中宣而不扬的刀子意味深长。这部作品也可以看做是奈良美智艺术生涯的分水岭。当年,他结束12年的留德生活返回日本,开始使用大尺寸画布和层层叠加的精细笔触创作小女孩全身像,成为其标志性的作品。《在白色房间里》,2003

纸上丙烯、彩铅

72 × 51.5 cm

私人收藏,©YOSHITOMO NARA作品中小女孩脸上那对眼尾上吊、不怀好意的双眼是他作品的特色,然而在奈良美智眼里,他并没有把所描绘的形象定义为“小女孩”:“这是一个中性的形象,只是突然出现在我脑海里的画面,对我来说,没有明显的性别,因为人在长大后都会变成女人或男人,小孩则是很中性的,这就是在我眼中的他们。”《酸雨过后》,2006

布面丙烯

227 × 182 cm

私人收藏,©YOSHITOMO NARA其实奈良美智笔下的小孩,就是他想象中八岁的自己。一个倔强的小孩,用自己的眼睛,审视外面的世界。喜欢扮演生活的旁观者,高高挂起,又密切地观察着生活,细心地记录着每一个细节和情绪。奈良美智认为孩童是不受外界影响、也不需要在意他人眼光且能真实生活的。但随着时间的转变,人会意识到自己也是社会的一份子,会开始明白顺其自然,并透过压抑自己的情绪与人和平共处。但毕业后,艺术表达成为他日常生活的一部分,他开始渴望自己的童年,因为在那时,他可以随心所欲地大喊、嘻笑、跳跃,这些都是长大后几乎忘记的情感,其启发让他重新评估人最重要的价值观。童年已经不是单独属于他的记忆,那是他在还未掌握语言技巧、了解社会规则的时候,亲自感受到的世界。那是一种无处又无法倾述的情感,他不断地画,用画与这个世界沟通,用画在对抗这个世界的规则,用画诉说语言无法言说的情绪。“也许,我希望能透过小孩的作品来许愿,这莫忘初衷,不是想当一个自私的小孩,而是能像小孩一样”,奈良美智说。他笔下的小孩,看起来总是那么的“不怀好意”,甚至让人有些不敢靠近,大胆、孤独、疏离、无所畏惧。标志性的短发和吊梢眼,有时是个摇滚歌手,有时是个小恶魔,拿着刀、抽着烟,天真和暴力共存。《火》,2009

木板上丙烯

90 × 90 cm

川崎祐一收藏,日本, ©YOSHITOMO NARA他的解释是,“看,它们(武器)很小,就像玩具一样。你觉得他们能用这些来战斗吗?我觉得不行。反而,我似乎看到这些孩子被邪恶的大人包围,而他们拿着更大的刀子……”激发了成年人的敌意后,角色其实是颠倒的,这些成年人以罪恶的形象围绕在儿童身边,反而像是持有更强大的武器。2006年开始,奈良美智的风格发生了转变,这一时期,他笔下的小孩不再像曾经那么叛逆,大大的眼睛里,充满了希望和柔光,更多的情绪被表达。《渐入佳境(致唐尼·弗里茨)》,2010

木板上丙烯

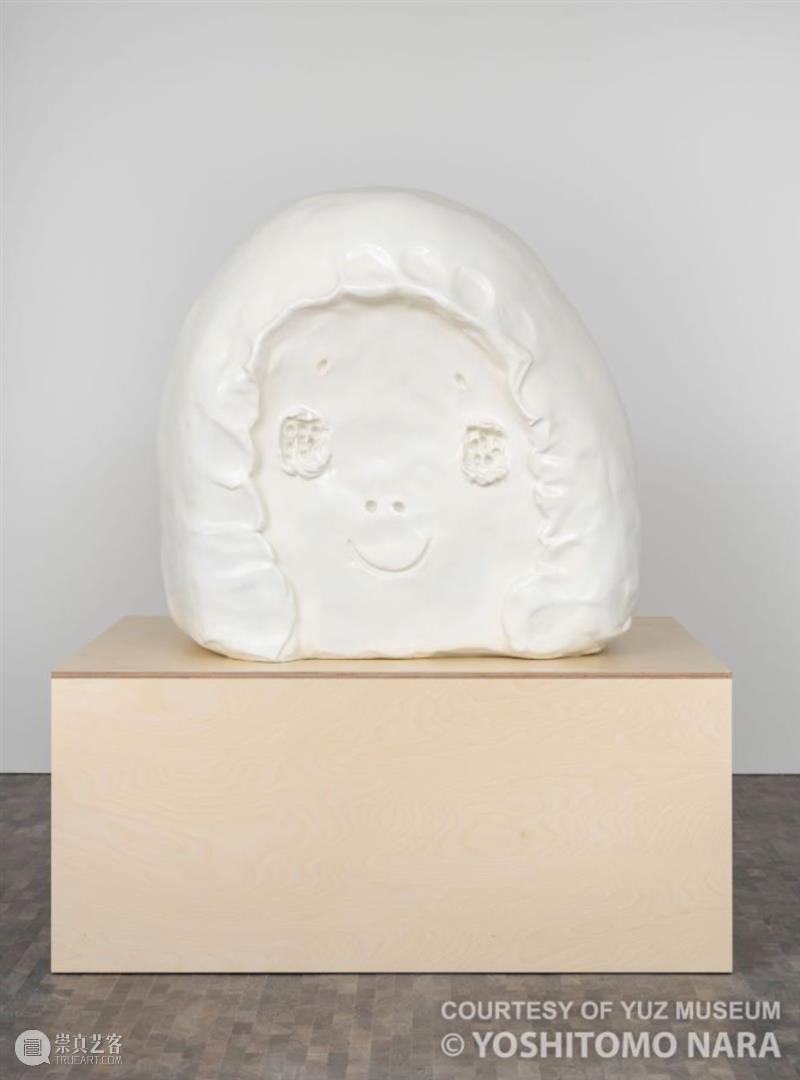

220 × 350 × 10 cmAlexander Tedja收藏,©YOSHITOMO NARA奈良美智长久以来都酷爱⾳乐。⾳乐富有感染⼒,能够传达深刻的情感,奈良的艺术创作结合视觉、情感和⽂字,也呼应了这种⼒量。奈良的作品表现出如同民谣⾳乐般的素净质朴,他曾表⽰:“如果观者能够看透(我的)作品表⾯的情感冲击,感受到⼀种动⼈的平静与深沉,那么⽏庸置疑,这正是因为我受到了这种⾳乐的影响。”此次展览通过⾳乐的视⾓来审视艺术家横跨⾃1984年⾄2021年的作品。2011年3⽉,东⽇本大地震引发海啸并导致福岛第⼀核电站核泄漏灾难,事故地点位于奈良的⼯作室以北仅70公⾥远。《有点坏心眼》,2012

白铜

150.5 × 125 × 125 cm情感上深受灾后创伤触动,奈良转向⼀种更加沉思内省的创作模式,开始制作陶器并铸造圆形或椭圆形的大型青铜头像。《冷杉小姐》,2012

青铜着黑铜色

213 × 52 × 42.5 cm

艺术家收藏,©YOSHITOMO NARA雕塑表⾯凹凸不平的肌理反映了出⾃艺术家之⼿的触感,平静的表情则使人联想到死亡⾯具的印模,缅怀在近期悲剧中丧⽣的千万亡魂。《和平之首》,2020

青铜着聚氨酯涂层

126 × 137 × 119 cm此次展览将在美术馆⾼挑的主展厅中搭建⼀座特别的“奈良美智雕塑公园”,由阿德里安·卡迪⼯作室设计的特制展台上将展出这⼀组青铜雕塑和玻璃钢雕塑原始模型,反映艺术家极具共情之眼的创作。透过奈良美智安静、沉思的作品,本次展览也旨在重置某些主流看法,将焦点转向艺术家近⼗年创作中更为普遍的⾃我内省和个性。在每次世界巡展的时候,奈良美智会搭建一间小木屋,把他的工作室也搬过来让人参观。装置作品《日惹迷你星屋》真实还原了艺术家的童年生活,这是一座专属于奈良美智的绿色封闭小木屋,里面布置了收音机、墙上张贴着画作、散落的草稿,仿佛可以窥见艺术家平时工作的状态。玻璃钢雕塑《生命之泉》来自奈良美智仰慕已久的日本抽象画家,2001年首次在横浜展出。巨大的茶杯里,几个娃娃的脑袋堆叠在一起,孩子们的眼泪汇聚成一座“眼泪的喷泉”,伴随着泪水的流淌,忧郁之感油然而生。在奈良美智的世界中,没有宏大的场面,没有复杂的绘画解构,没有造作的周全,只有很多情绪各异的大头女孩、梦游娃娃和白色的狗。在纪录片里《跟着奈良美智去旅行》中,一个7岁的小女孩给了奈良留了一张纸条,上面写着:“悲伤时想大喊你的名字,奈良美智。”奈良美智在结束后回程的车上说,“唯一真心看懂我画的人,就是那个小女孩。”他形容的是这种,独自一人面对的孤独感,降临在一个小孩身上的感受。奈良美智在自己唯一的一本自传《小星星通信》中以这样一段话结尾:“读了这本书的各位,谢谢你们!总有一天在某个地方……街角、展览的会场或电车中,或在定食屋……如果真的遇见了,请叫我一声!”如今,在上海余德耀美术馆遇见了「奈良美智」,让我们道一声:“你好,奈良美智!”(友情提示:为配合疫情防控工作,余德耀美术馆于3月10日暂停开放,恢复开放时间另行通知。)奈良美智(YoshitomoNara)生于1959年,在青森县弘前市长大。1987年,他从日本长久手市爱知县立艺术与音乐大学获得美术硕士学位。1993年,他在德国杜塞尔多夫艺术学院完成学业。奈良的职业生涯始于他在科隆度过的十年,从20世纪90年代中期开始,他的作品在欧洲、美国、日本和亚洲各地广泛展出。2000年,他回到日本,恰逢全球对日本流行文化的兴趣激增,尤其是美国。虽然他主要是画家,但他的艺术实践也包括纸上绘画,用木头、玻璃钢、陶瓷和青铜制作的雕塑,运用废料搭建的装置作品,以及记录他旅途经历和日常风景的照片。奈良举办了大量个展,包括:“奈良美智”,中国上海余德耀美术馆(2022年),巡展自美国加州洛杉矶郡艺术博物馆(2021年);“奈良美智:我忘记他们的名字,也常常遗忘他们的脸庞, 但记得他们的声音”,美国德州达拉斯当代艺术馆(2021年);“素描——过去31年”,法国普罗旺斯Château La Coste酒庄巴斯蒂德画廊(2019年);“无论好坏,作品:1987-2017年”,日本丰田市美术馆(2017年);“无常人生:奈良美智”,中国香港亚洲协会香港中心(2015年);“奈良美智:有点像你和我……”,日本横滨美术馆,并巡展至日本青森美术馆和日本熊本当代美术馆(2012年);“没有人是傻瓜”,美国纽约亚洲协会(2010年);“奈良美智 + graf”,英国盖茨海德波罗的海当代艺术中心(2008年);“奈良美智 + graf”,荷兰海牙当代艺术博物馆(2007年);“从我抽屉的深度而来”,日本东京原当代艺术博物馆(2004年);“无事发生”,美国俄亥俄州克利夫兰当代艺术博物馆(2003年);“奈良美智:我不介意,如果你忘记我”,日本横滨美术馆(2001年)。「奈良美智」今日启幕,余德耀美术馆,2022-03-05致谢余德耀美术馆(Yuz Museum)

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享