继续拆开它:与布鲁斯·瑙曼的对话

Keep Taking It Apart:

A Conversation with Bruce Nauman

克里斯·德尔康 翻译:李斯扬

Chris Derco Translatedby: Li Siyang

摘要:本文为艺术评论家、策展人克里斯·德尔康与艺术家布鲁斯·瑙曼1986年一次对谈的部分摘录。当时,瑙曼新近创作的录像作品《好孩子坏孩子》正于瑞士巴塞尔展出。瑙曼与德尔康的对谈聚焦于艺术家1980年代的录像创作,主要包括《好孩子坏孩子》和《暴力事件》,以及它们与瑙曼早期录像实践和霓虹灯雕塑作品的关联。二者的讨论主要包括三个方面的内容:一是瑙曼录像作品中观看与距离的关系、观众介入的路径、录像艺术的时空建构与叙事方式;二是瑙曼早期录像实践的外部环境及其影响;三是胶片与录像带的媒介特性、电影与录像的差异,以及录像图像的不透明性等问题。此外,两人也就瑙曼涉及录像的环境作品或雕塑作品进行了对话,涉及了瑙曼对于录像装置中的空间结构、公共性与私人性体验之间的张力、客观信息与主观信息的关系等问题的理解。

关键词:布鲁斯·瑙曼,录像,观看,图像,体验

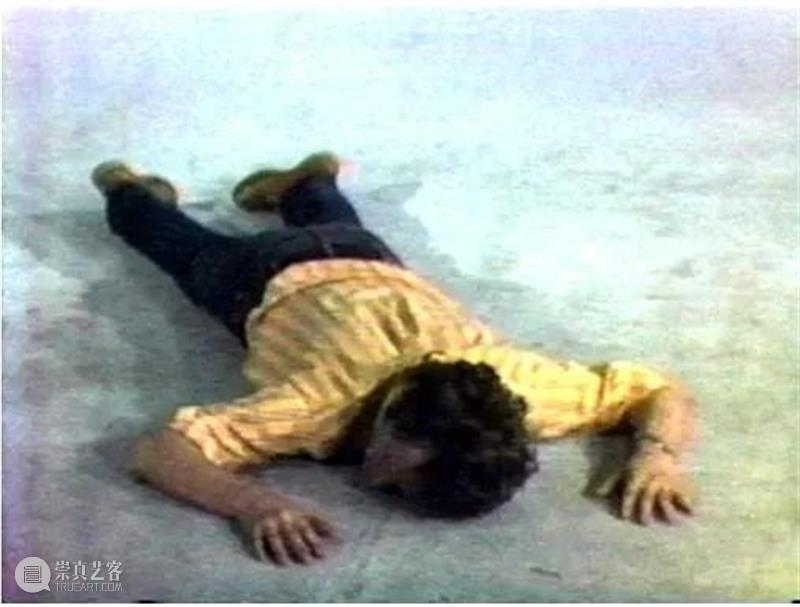

克里斯·德尔康(以下简称“德尔康”):在我的印象中,《暴力事件》(Violent Incident,1986)[1]很像“潘趣与朱迪”[2];那件作品。它也带有那种远距离的观看,就像在霓虹灯雕塑(neon-sculptures)里一样。

布鲁斯·瑙曼(以下简称“瑙曼”):在《好孩子坏孩子》(Good Boy Bad Boy,1985)[3]里,有两个人正在直视着你,因此你与他们发生了联系,这是一种更加私人化(personal)的关系。但在《暴力事件》中,图像与正在发生的事件是你从远处观看到的东西,它被记录下来,并且摄像机在不断移动。总之,它位于一个距离你更远的地方。

图1 布鲁斯·瑙曼,《暴力事件》,录像装置,1986年

图2 布鲁斯·瑙曼,《好孩子坏孩子》,录像装置,1985年

德尔康:“从远处看”对你来说意味着什么?

瑙曼:它意味着正在发生的事情与观者眼睛之间的空间、心理和生理距离。在《好孩子坏孩子》中,始终存在着目光的交流:我们直视着前方,而屏幕中的人物直视着镜头,或者直勾勾地看向电视机外。因此,当你集中注意力的时候,就产生了这种非常直接的联系。

德尔康:让我印象深刻的是,《好孩子坏孩子》中的正面观看与霓虹灯雕塑和《暴力事件》中的非常不同。

瑙曼:《暴力事件》中的“看”是观察(observing),那种距离的存在让你像是一个偷窥狂,只是因为碰巧经过而与之发生了联系,而《好孩子坏孩子》是直接面向你说话。另外,《好孩子坏孩子》中电视的使用也是一个影响因素:屏幕上的图像几乎和真人等大,并且只出现了人物的头部——这就使得这种联系更加即时和直接了。此外,这件作品里那些被念出来的内容也很重要。

德尔康:这件作品是直接对观众说话吗?它说了“你”吗?

瑙曼:在一些情况下是这样的,它说着:“我,我们,你……”它通过对你说话来迫使你参与其中。例如,它说道:“我是一个好孩子——你是一个好孩子。”这并不是一个对话,你不被允许发言,但却被卷入其中——这正是因为有人使用了“你”这样的表述。而在所有的霓虹灯作品与《暴力事件》中,你并未被要求参与进来,你只是通过灯光的强度、声音,或者其他的某些因素与之发生关联。

德尔康:这说明(在其他作品中你使用的)是“他,她,还有它”?

瑙曼:对,是第三人称。

德尔康:你是否考虑过将视频显示器作为一件家具?

瑙曼:从某种意义上来说,的确如此,(它)就像某个只是放在那里的东西一样。我最早期的录像带作品无疑受到了安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的一些电影的影响——它们就那样不停地播放着,你可以看,也可以不看。也许有一个视频已经开始播放一段时间了,这时你走进来看了一会儿,而你也可以离开后再回来——八个小时后它依然在继续放着。我非常喜欢这种想法,它也来自我当时感兴趣的一些音乐——菲尔·格拉斯(Phil Glass)[4]的早期创作和拉蒙特·扬(La Monte Young)[5]的作品。在他们看来,音乐就是某种已经在那里的东西。我非常欣赏这种建构时间的方式。因此,我(创作录像艺术)不仅是出于对内容和图像的兴趣,还有填充空间与占据时间的方式。

德尔康:我想知道,为何在《好孩子坏孩子》里黑人男子(的表演)只有15分钟左右,而白人女子用了16分钟。在男人念完他的话之后,电视就变成了黑屏,另一边的女人则继续多讲了一分钟。

瑙曼:(这件作品中)演员的表演进行了五次循环。第一次演讲的语调应该是平静的、不带任何情感色彩的,但之后它会变得越来越激烈。到第五次背诵台词时,他们已经变得非常愤怒和紧张,因此,这个女人比男人多花了一些时间(来结束表演)。如果你让这个视频连续地播放,男人和女人的演讲就会变得混乱无序,而这正是我想要的效果。他们看似是在同步说话,但事实并非如此——一段时间后,她正处于(演讲的)结尾,而他则在开头的部分,或者相反。(在这样的情况下,)这两个人如何相互关联便经历了不同的可能性,我喜欢这种情境。

德尔康:他们所说的句子是现成的吗?

瑙曼:我列了一个清单,其实还有更多可以补充上去的内容,但我只挑了其中的一百个句子。这个数目是随机的,到第一百个就停止,然后再重新开始。

德尔康:你为什么要列清单?你能够根据这些信息来创造一种叙事吗?

瑙曼:是的,我的意思是“可以”。我经常列清单,有很多艺术家都这样做,比如卡尔·安德烈(Carl Andre)。很多诗歌其实就是在列清单,它们是可能性的列表。

德尔康:英国电影制作人彼得·格林纳威(Peter Greenaway)在《艺术论坛》(Art forum)(1983年11月刊)上说道:“为什么你不应该根据信息来讲一个故事。”在你的作品中,这一点也给我留下了深刻的印象。《好孩子坏孩子》和《暴力事件》中的叙事其实都来自于信息,但它也是一种破坏:对信息霸权的蓄意破坏。

瑙曼:是的。很久以前,在我第一次创作行为艺术的时候,它们就是关于进行某种动作的可能性的列表:站着、靠着、坐着、躺着……这就是列一张看似非连续的运动的清单。当我在表演的时候,我发现某些姿势似乎具有强大的情感联系,而其他的动作只是单纯的变化,没有任何意义。因此,拿着这些清单,看看哪些动作似乎可以引起某种共鸣而哪些没有,对我来说这是一件非常有趣的事情。刚开始时,清单是随机的,但是随后它们开始自己组织起来,或者我可以把它们组织成一个真正的叙事结构。它最初只是为某项活动、某部电影、某盘录像带或某场表演寻找开始和结束的一种方法。

德尔康:我认为你的霓虹灯作品也是这样运作的:闪烁、熄灭(的随机发生)也像是一个列表。

瑙曼:是的,是一个可能性的列表。它成为了一种涵盖所有可能性的方式,但又无需真正去列出清单。譬如,对于像《欢迎(握手)(Welcome[ShakingHands],1985)这样的霓虹灯作品来说,这将会变得非常复杂,因为它需要10到15分钟来完成整个过程。如果我说,“我想看看这两个数字(组合起来)的所有可能性”,那么程序设计将会非常复杂。但是通过制作一个非常简单的程序——让其中一个比另一个稍微快一些,就产生了一种涵盖所有可能性的随机性。

图3 布鲁斯·瑙曼,《我身体左半边的霓虹灯板以十英寸的间隔分开》,霓虹灯雕塑,1966年

德尔康:1968-1969年冬天,你在巴塞尔美术馆(Kunstmuseum Basel)展览图录的个人简介上写道:“布鲁斯·瑙曼正忙于制作录像带。”

瑙曼:是的,我想我当时做了大概12盘录像带。

德尔康:但在那之前你使用过胶片?

瑙曼:胶片和录像带基本一样,这也与可用的设备有关。当我在旧金山时,那里有许多电影制作人,但搬到东海岸之后,我并不认识什么相关人士,因此很难获得所需的设备。并且,那之后索尼的录像设备开始变得相当便宜。我当时住在纽约城外,制作录像带很方便——我不需要依靠电影实验室来获得设备并归还它们,以及诸如此类的原因。

德尔康:早期黑白便携式摄像机(portapak)的“乳白色图像”(milky image)在你看来并不是一个问题吗?

瑙曼:就我当时正在创作的作品而言,它是可以接受的。你只需考虑你希望获得的图像(效果)——而我并不需要高分辨率的图像,相反,当时我对它们的模糊质感很感兴趣。那部作品不是自传性质的,不是真正关于我的。虽然我拍的大部分都是自己的照片,但是几乎每张照片都是上下颠倒的,或者头部根本就没有出现,又或者只有背部。因此,虽然我当时用的是自己(作为模特),但重要的是有一个人的形象就可以了。而后来,当我开始使用其他人时,如果能出现一张脸就更好了。因为那是一个演员,一个不是任何其他人的演员。

德尔康:维托·阿肯西(Vito Acconci)[6]说过:“电影就像远景与静默——而录像则是特写与声音。”你是否也认为它们是完全不同的东西?

瑙曼:录像是一种更加“私密”(private)的交流方式。通常而言,它是一个人做的事情:你坐着,并与电视机发生关联。与此相反,一般有很多人一起去看电影,并且它的画面与图像非常大,这是一种更具公共性的体验。

德尔康:在“走廊”系列作品中,你在录像图像的比例上下了很大功夫。

瑙曼:是的,当时我对公共体验和私人体验之间的关系进行了很多思考。我认为它是在工作室里进行创作的一个结果。试想,你一个人在工作室里创作出这件作品,之后它却进入了公共场所——人们会对它产生什么样的感觉呢?但当人们来到工作室看我的作品时,情况就不一样了。我的意思是,(在工作室里)你会拥有独属于自己的体验,它不同于在博物馆里被人群环绕时的感觉。你会一边尝试着体验艺术,一边以某种方式将自己保护起来——你必须学会把自己和其他公众隔绝开来。因此,在那些关于公共和私人体验之间关系的走廊作品中,视频有助于这种私人的体验,即便你正身处一个公共空间之中。看电视就是一种私人的体验。但是,当你现在盯着一个巨大的屏幕观看体育赛事时,那种体验就开始失效了。

德尔康:让我们回到更早一些的时期,因为我认为它对《暴力事件》的创作产生了影响。你当时对录像中的声音有什么想法?

瑙曼:只有拍摄过程中自然发出的声音,比如脚在地板上的摩擦声。但有些录像带确实出现了对着摄像机说话的人声。

德尔康:是你对着摄像机或者监控说话了吗?你当时正在创作一个闭路装置作品。

瑙曼:我记得在某些情况下,我会对着摄像机说话或是看着它。在《贝克特漫步》(The Beckett Walk/Slow Angle Walk,1968)和《在工作室里跺脚》(Stamping In The Studio,1968)里,我对摄像机的位置很感兴趣。(这两件作品中,)我的活动的一部分发生在摄像机镜头的范围之内,一部分则在镜头之外。你可以看到(随着摄像机位置的变化,)房间变大了,并且你唯一能接收到的就是我的活动所发出的声音。但是最后,这个人又回到了镜头的范围里。另外,我也欣赏下面这种想法,即正在发生的事件是在摄像机中进行的,在某种程度上这是一种观察,但是你又无法看到所有的东西,因此说镜头错过了一部分内容。

德尔康:大约在1968年时,你对摩斯·肯宁汉(Merce Cunningham)[7]的作品与写作非常感兴趣。舞蹈界的动态——比如在朱德森教堂(Judson Church)发生的事情——对你来说重要吗?

瑙曼:是的。其实我对此了解并不多,因为当时我住在相距甚远的西海岸。但我知道摩斯·肯宁汉和约翰·凯奇,并且听过他的一些作品。它们与将普通的行为转变为正式的表演的观念有关,而这正是摩斯对待舞蹈和凯奇对待音乐的态度。所以了解它们比看到它们更加重要。在我与库斯耶·范·布鲁根(Coosje van Bruggen)[8]的访谈中,有一件事情反复出现:我会告诉她一些对我来说非常重要的事情,例如我是如何组织一场表演或某些艺术活动的,而她会说:“哦,但事情并不是这样的。我则认为:“这就是我记忆中的情形。”所以她称我的所作所为是“一种创造性的误读或者误解”。

德尔康:你之前说过,你没有自己的录像设备。利奥·卡斯特里(Leo Castelli)[9]给了你设备,然后你使用了它,理查德·塞拉、基思·索尼尔(Keith Sonnier)[10]也用了它。因此,它是从一个艺术家传递到了另一个艺术家的手中?

瑙曼:是的。

德尔康:卡斯特里是否委托你创作录像作品呢?

瑙曼:没有。我当时被要求做录像带,所以我问利奥:“我们可以买下这个设备或者租下它吗?”当时我没有钱,于是他表示:“当然可以。”这台设备是属于画廊的,我们都使用它。

德尔康:为什么每个人都(对制作录像)这么感兴趣?

瑙曼:理查德·塞拉当时已经拍过一些胶片作品,不过他更喜欢录像带的直接性。他一直在与一位电影制作人合作,希望有人能了解技术方面的内容。有些东西仅仅是新奇之物,但是录像带使得快速地记下一个想法变得非常容易。

德尔康:在黑白录像带流行开来后,你从来没想过要用彩色进行创作吗?

瑙曼:(我使用黑白录像)并没有持续很长时间。那时制作彩色录像带非常困难,所需设备要昂贵许多。当时我已经完成了第一组录像带,在那之后的很长时间里没有再创作任何录像。等到我制作下一盘录像带时,我的确使用了彩色,那时候事情已经变得容易多了。我做了几盘录像,名为《沉入地板》[11]和《试图从地板上升起》[12]。我找来了一些演员,而不是由我自己出演。它们是在一个专业的演播室里完成的,由别人来操作摄像机,因此我成为了导演。在那之前,我在这儿做过几次录像;在欧洲也做过两三次,是在荷兰埃因霍温市(Eindhoven)的范艾伯博物馆(Van Abbe Museum)。

图4 布鲁斯·瑙曼,《托尼沉入地板,面朝上与面朝下》,录像,1973年

德尔康:你最早涉及录像的环境作品或雕塑作品之一是在安特卫普的宽白空间画廊(Wide White Space Gallery)里的创作。在那里,你使用了一台摄像机,它将花园地下(的影像)传送到画廊里。那是你第一次使用闭路装置吗?

瑙曼:不是,第一次是在洛杉矶的一个装置——尼古拉斯·怀尔德画廊(Nicholas Wilder Gallery)的《走廊装置,尼克·怀尔德装置》(Corridor Installation, Nick Wilder Installation,1970)。它实际上是五六个不同走廊作品的组合。其中一个保留到现在的作品叫做《视频走廊(实况录像走廊)》(Videocorridor[Live Taped Video Corridor], 1970)。在那件作品里,你可以进入走廊,它的尽头有两个电视显示器,其中一台显示器不停地播放着空走廊的录像。在走廊入口处上方安装有一个摄像头,它与走廊尽头的显示器相连,并且摄像头上还有一个广角镜头。因此,当你在走廊里行走时,摄像机位于你的上方和后方。当你走近显示器,走向你自己的影像时,你看到的是你自己的背面。当你走近你的影像时,你离摄像头就越来越远,所以,在显示器上,你正在远离自己,你越想靠近自己,你就离镜头越远,也就离自己越远——这是一种非常怪异的情境。那是我的第一个闭路装置。在同一组装置中,还有一件作品是这样的:画廊的一部分被完全封闭起来,一个摄像头被安装在一个很高的角落里,它不停地来回转动,而显示器放在画廊外面。因此,你会看到一个空白的图像在一个空的空间里来回平移。

图5 布鲁斯·瑙曼,《实况录像走廊》,录像装置,1970年

德尔康:你的走廊录像装置作品,尤其是在宽白空间画廊里的这件,也与对体积(volume)的否定有关。内部将成为外部,而外部将会成为内部,这是你在早期的雕塑中已经暗示过的问题。

瑙曼:我的许多雕塑确实与一个有意的问题或者困惑相关,即什么是内部和什么是外部。

德尔康:你对录像图像的不透明性(opaqueness)不存在任何疑问吗?

瑙曼:它只是给你信息,而你不能参与其中,这就是电视的本质。它是不透明的,只能由它给予你,但你不能反馈、不能参与。我喜欢这样。不过对于每一条法则,我也试图找到其反面,去扭转它。(在录像中)既有真实的空间,也有着真实空间的图像——那就是另外一种东西了。从某种意义上来说,存在着两种信息:你在墙边、在某个空间里、在一个封闭环境里所获得的真实信息,以及其他一些信息——它们是一种更加理性的与外部世界打交道的方式。我感兴趣的是将物理信息和视觉或者智能信息(intellectual information)放在一起后产生的体验。这种体验基于二者之间的紧张关系,即你无法将它们很好地融合到一起。

德尔康:1970年后,你有没有做过其他涉及录像的装置或者雕塑?

瑙曼:我有几个针对公共场所的方案,但从未被接受,所以它们没有被制作出来。

德尔康:是什么样的方案?

瑙曼:是用在火车站或地铁站的:(人们在车站)外面(通过屏幕)看里面的图像,或者是看着正位于另一个车站的人。虽然是在同一个地方,但并不是完全相同的人。有些装置是安装在拐角两边的,这样一个人就能看到拐角另一边正在发生什么。你可能会看到其他人离开这个空间,但你永远看不到自己离开或进入这个空间。

德尔康:为什么在近15年之后,你突然想再做一个录像作品(《好孩子坏孩子》)了?

瑙曼:我想那是因为我手头有一些正在写作的东西。我已经不想做霓虹灯作品了,所以我真的不知道该拿那些想法怎么办。我可以写下来,并把它们出版、印刷出来,或者诸如此类……我花了很长时间才决定要把它们做出来,最后选择了录像的形式。我曾经设想,可以通过某种方式把它作为一个行为来实现,但我从未对表演感到过自如。因此,录像似乎成为了一个最终的办法。当我们制作录像时,我觉得非常有趣。我使用的是专业演员,这个男人大部分时候进行的都是现场演出,所以他的表演更加大方和开放;而这个女人从事过很多电视节目的表演,大多是白天播出的节目,比如广告和一些肥皂剧,因此她的很多表演都依靠面部,而并不怎么使用到手。我喜欢这种差异。我感兴趣的是人与人之间的界线。因为他们都是演员,因此这个视频不是自传性的,它不是真正的愤怒,而是假装愤怒——演员们精通此道,但可能(他们的表演)看起来并不十分令人信服。我喜欢所有这些具有差异性的层次——知晓或不知晓如何面对这种局面,如何与之产生关联。

德尔康:在某种程度上,霓虹灯雕塑也是如此。

瑙曼:是的。

德尔康:“轮廓”(contour)的概念在这种语境下也很有趣。“轮廓”中的虚构成分比在实际行为中要多得多。这也适用于《我身体左半边的霓虹灯板以十英寸的间隔分开》(Neon Templates of the Left Half of My Body Separated at Ten-InchIntervals,1966)。

瑙曼:对,这完全是虚构的想法。我正在以一种非常任意的方式把一些东西拆解开。

德尔康:为什么《暴力事件》中的影像顺序会发生变化?例如,你会看到动作2/动作1,然后动作2再出现两次。

瑙曼:这样更加正式,是又一次去经历各种可能性。首先要颠倒男人和女人的角色,这给了你同一时间里很多不同的可能性。然后是慢动作和改变颜色。录像里有一个完整的部分其实只是排练的场景,是那个帮忙导演的男人正和拿着相机的女人说话。他们走了过来,然后他说:“现在是椅子!”他把表演拆解得更彻底了,“椅子——鹅!——大喊!——扔鸡尾酒!——巴掌!——拿刀!——刺!——摔倒!—完成!”正确地完成这串表演只需要18秒的时间,但当你把它拆解开并谈论它时,需要45秒。我喜欢这一切,不停地拆开它,拆开它。

德尔康:你还有其他的录像项目吗?

瑙曼:我不确定,但我想我会创作类似于上个录像那样的作品,只使用扮成小丑的人。

德尔康:为什么是小丑呢?

瑙曼:当我知道这些人是演员时,我感到很震惊。由此,你可以(在录像里)增加另一个层次的不真实性(unreality)。让某人穿上小丑的服装是在改变语境。就像马戏团里的小丑并不总是滑稽的,让被认为是有趣或幽默的人以暴力的方式行事会增加暴力。我尚未很仔细地考虑这个问题。也许就像日本的戏剧里存在的那张面具——面具后面还有一个人,这比一个单纯愤怒的人更具有威胁性。因为,有些事你并不了解,而且永远也不会了解。

(本文选自Bruce Nauman, Please Pay Attention Please: Bruce Nauman’s Words: Writings and Interviews, editedby Janet Kraynak, Cambridge: The MIT Press, 2005, pp.305-316. 译者为北京大学艺术学院艺术学理论专业博士研究生,中译文发表于《当代美术家》2021年第六期。)

注释:

[1]《暴力事件》是一件12屏的视频作品,它以一对情侣从吵架到打架的过程为基础,这段情节以三种变体(分别是情侣交换角色、由两个男人扮演、由两个女人扮演)重复出现,这4个循环播放的录像在十二个显示器上同时播放。——译者注。

[2]指布鲁斯·瑙曼1985年的纸上水粉与铅笔绘画《潘趣与朱迪II生命&生活&性&死亡》(Punch and Judy II Birth & Life& Sex & Death),画中展现了一对裸体情侣同时对彼此和自己实施性和暴力行为的情景。——译者注。

[3]《好孩子坏孩子》是一件双屏的视频作品,两个屏幕上分别有一个年轻黑人男子和一个中年白人女子,他们像新闻播音员那样面对观众,每个人背诵了一百行关于人类境况的评论,如“I was a good boy/You were a good boy/We were good boys”和“I hate/You hate/We hate/This is hating”。——译者注。

[4]菲利普·格拉斯(Philip Glass, 1937-),美国作曲家和钢琴家,被公认为二十世纪后期最具影响力的作曲家之一,他的作品一直与极简主义联系在一起。——译者注。

[5]拉蒙特·扬(La Monte Young,1935-),美国作曲家、音乐家和艺术家,被公认为美国最早的极简主义作曲家之一,也是战后前卫音乐的核心人物。——译者注。

[6]维托·阿肯西(Vito Acconc,1940-2017),美国表演、录像与装置艺术家。——译者注。

[7]摩斯·肯宁汉(Merce Cunningham,1919-2009),美国舞蹈家和编舞家,摩斯·肯宁汉舞团(MerceCunningham Dance Company)团长,对20世纪的现代舞发展有着深远的影响。

[8]库斯耶·范·布鲁根(Coosje van Bruggen, 1942-2009),荷兰裔美国雕塑家、艺术史学家和评论家。她在1985-1986年与诺曼进行了一系列对话,为她的专著《布鲁斯·诺曼》(Bruce Nauman, New York: Rizzoli, 1988)做准备。然而,这些访谈没有记录或转录,仅以作者笔记的形式存在。——原注。

[9]利奥·卡斯特利(Leo Castelli, 1907-1999),著名意大利裔美国艺术品经销商,1930年代在巴黎开设第一家画廊。二战期间来到美国,在纽约重开画廊,并成为以威廉·德·库宁、罗伯特·劳森伯格、弗朗兹·克莱恩、阿德·莱因哈特为成员的俱乐部中的一员。其画廊举办过包括安迪·沃霍尔、布鲁斯·瑙曼、贾斯帕·约翰斯等多位重要艺术家的展览,涉及的艺术运动包括超现实主义、抽象表现主义、新达达、波普艺术、欧普艺术、色彩领域绘画、硬边绘画、抒情抽象、极简艺术、概念艺术和新表现主义等。

[10]基思·索尼尔(Keith Sonnier, 1947-2020),美国后极简主义艺术家、行为艺术家、影像与灯光艺术家,他是1960年代将灯光运用于雕塑的首批艺术家之一,也是过程艺术运动的参与者。——译者注。

[11]即《托尼沉入地板,面朝上与面朝下》(Tony Sinking into the Floor, Face Upand Face Down, 1973)。1969年时诺曼设计了一套精神练习方法,在这种练习中,现场表演者要集中精力想象自己陷入地板中,或者让地板在他身上升起。瑙曼1973年的两件相关录像作品便是以这种练习为基础的,它们分别由一个男生和一个女生充当表演者,男生托尼想象自己沉入地板,女生埃尔克想象地板从自己身上升起。

[12]即《埃尔克让地板在她上方升起,面朝上》(Elke Allowing the Floor to Rise Upover Her, Face Up, 1973)。

影像艺术文献相关链接:

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享