阅读指南

临时闭馆期间, OCAT上海馆将在微信公众号阅读单元持续推送往期活动回顾,希望让阅读经验覆盖叠加于大规模的居家经验。期待我们很快再见!

关于讲座

为什么有必要去思考“屏幕空间”(screen space)?我们所说的“语境”(context)又是什么?录像艺术对“屏幕空间”的处理方式与电影有何不同?

本场讲座直接提出艺术家对“屏幕空间”的处理方法以及艺术作品所处的扩延语境。通过考察展览“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”中的作品,策展人金曼着重阐述艺术家们是如何利用录像媒介的众多属性,对“屏幕空间”与“语境”进行质询与实验的。在这其中,录像媒介的实时性及其对时间与空间的扭曲发挥了作用,而使用这一媒介时所形成的幻觉、现实与真实体验之间的张力、颠覆媒介本身的观念性策略,以及推动地方与全球联结的驱动力也扮演了至关重要的角色。所有这些属性都促使我们对观者在空间中的身体与不断延伸至屏幕空间之外的艺术作品间的紧要关系展开思考。

通过重新评估参展艺术家们对录像这一媒介的使用,本次讲座深入探究这些从东亚崛起的早期录像艺术作品,以期重塑一种全新的思考方式,对录像艺术进行批判式的考量。

策展人金曼的讲稿约9600字,预计阅读时间:30分钟

空间中的屏幕(语境中的录像艺术)

对谈直播截图

主讲:金曼(Kim Machan)

<<请向上滑动查看图片>>

在开始讨论展览中的作品之前,我想先为大家介绍本次展览的背景,并谈一谈为什么需要有意识地感知并考虑重新聚焦屏幕空间与录像艺术的空间语境。我希望由此展开更加丰富多样的讨论,探索能够促使我们在历史与当下的双重层面上对录像艺术展开进一步思考的其他方式。

此次展览“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”是我个人自20世纪80年代起,对录像艺术史以及录像这一媒介的特质进行长期调查的一项成果。我非常有幸能够结识一群伟大的先驱者,其中包括白南准(Nam June Paik, 1932-2006)、久保田成子(Shigeko Kubota, 1937-2015)、维托·阿肯锡(Vito Acconci, 1940-2017),以及丹·格雷厄姆(Dan Graham, 1942-),见证他们和其他艺术家针对录像媒介所展开的无数观念性实践。围绕录像媒介的独特属性所开创的观念性与雕塑式创作手法对我影响颇深,因为(录像所创造的)并不是一个从旁观察的世界,而是一个充满活力的参与式三维空间,人们的思维在那里得以伸展,身体也被不断牵动。由此,我对录像艺术的兴趣逐渐转向了对艺术家们如何质疑、挑战和颠覆录像这一媒介来向大众呈现一个与电影叙事全然不同的领域的思考。

过去十年左右,记录录像艺术史的展览在亚洲各地接连亮相。这些展览增强了特定国家历史的细节性与深度,同时也拓展了人们对现有录像艺术史的认识。尽管如此,主流观点往往将录像艺术描述为一种起源于北美与欧洲的发明,相关的主流话语也都是从这一角度建构而成的。然而,在面对录像媒介的历史与属性时,我们是可以另辟蹊径、用别样的思考方式展开探索的,这也是本次展览的核心所在。

展览“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”首次围绕一众从日本、韩国、中国崛起,并开创了录像艺术媒介实验之先河的重量级艺术家进行探讨。展览集中呈现了16位艺术家的25件录像装置艺术作品,可见它显然不是一次遵循时间顺序的全面区域性概览,而是一场以具体议题与激发因素出发的专题研究。本次展览重新评估了对录像艺术作为一种兼具空间性与时间性的媒介而展开的批判性探究过程,尤其强调对概念性与雕塑性创作手法的重视,而非对线性叙事的电影的关注。可以说,整场展览将录像视作一种全新的世界性艺术媒介。

展览地图

总体来讲,本次展览的设计方法主张对展览空间进行最小化干预。这种方法有效提供了更多有利的观展位置,使观众得以自如地游移于艺术品之间,同时也化解了线性发展式叙事理念的桎梏。这条(策展)原则的唯一例外体现在展览的入口处和第一部分:在那里,观众的活动范围被刻意限制在更狭窄的空间之中,其行动速度随之减缓,感官感受则得到相应的调动与提高。有意识决定的生成避免了“黑箱”效应的影响,也使艺术品融入展厅的语境与现实中。

展览直接地邀请观者重新聚焦媒介本身,而这些录像艺术作品则为我们提供了一次重新思考录像媒介的机会,鼓励大家抛开假设与固有观看习惯,对录像艺术媒介进行重新审视。

东亚录像艺术的兴起之所以如此值得被重新审视,是因为全球各地的艺术家们当年处在不同的文化背景与地理环境之中,却不约而同地围绕着同一个技术理念作出回应、开展实验,而他们所做的一切几乎没有先例可循。在东亚地区,这类作品从1968年起在日本崭露头角,1978年在韩国出现,1983年又现身于台湾地区,紧接着于1985年在香港地区出现之后,又自1988年开始,在中国大陆兴起。这里的要点在于,在短期内,一手的实验性尝试在跨越大洲与文化边界的多个工业化和发展中经济体内不断发生。因此,通过强调欧洲与北美的(录像艺术)发展来假定该区域对(这一艺术形式的)既定规范与历史保有专属所有权,实则是错过了一个更大的思考契机——一个探究全球范围内的艺术家们事实上是如何接触并运用这个当代艺术媒介的机会。这些针对此种不具有文化特定性的媒介所启动的开创性实验为该媒介奠定了基础,而它不仅是一种全新的艺术媒介,也可以被称为首个全球性当代艺术媒介,象征着从现代主义的“媒介特殊性”(medium specificity)到“后媒介”(post-medium)实践的转向。

伴随着跨学科与融合式实践的发展扩大,世界各地的艺术家们在围绕电视与录像进行首次实验尝试时,均沉浸在对该媒介的广泛调查与批评中。录像,作为一种新近发明的技术,没有悠久的历史和传统,也不为惯例规范或特定的国家主张所制约,相较于既定的艺术实践而言,拥有独特的位置。由此,当人们对“后媒介”与当代艺术实践的跨文化圈激增现象进行考量时,录像便成为了一种特殊的艺术形式。

格林伯格(Clement Greenberg, 1909-1994)所提出的“媒介特殊性”强调艺术媒介的独特物质性,其中既包括媒介本体的实际物质性,也包含其“特征品质的历史,(而这段历史则)建立于将这些特质标定为(媒介)内在属性的传统之上”。1

顺便一提,正是上述这句引语促使我更加深入地去探察录像艺术的传统,通过从不同立场角度进行审视,我最终得出结论:录像有别于先前的油画、丙烯颜料、泥土、铜材,以及电影与摄影这些艺术媒介。图片摄影是在便携式录像机出现前140年发明的,而电影则在便携式录像机发明前70年诞生。摄影继承了肖像画和其他绘画与插图的传统;相似的,电影拍摄遵循摄影在新闻报道中的应用。

—————————

1 参见爱玛·比-伯恩斯坦(Emma Bee Bernstein)载于美国芝加哥大学《媒介理论关键词汇表》中对“媒介特异性”概念的释义解析(“Medium Specificity,” Theories of Media: Keywords Glossary, University of Chicago, https://csmt.uchicago.edu/glossary2004/specificity.htm.)。

随后,克劳斯(Rosalind E. Krauss, 1941-)运用她所创造的术语——“后媒介”及“后媒介状态”(post-medium condition)——来引导讨论,以期将对媒介的理解从格林伯格的“媒介特异性(medium specificity)”概念所遗留下来的实证主义视角当中解脱出来。克劳斯热衷于关注致力运用录像、照片、装置这类非传统媒介进行创作的艺术家们,她围绕当代艺术创作手法展开对话,但也始终如一地通过不断探讨物质或非物质媒介本身,来对艺术作品进行细致入微的研究。2克劳斯本人一方面被誉为带领人们逃离“极端现代主义”(high modernism)的决定性领导者,(其理论主张)通常与“媒介特殊性”的终结,以及媒介重要性的降低相联结。然而另一方面,她所做的实际是将“媒介特殊性”的条件属性,以及针对这一概念的解读进行了重新调整与扩展。

—————————

2 在这项研究中,作为媒介的“非物质”(the immaterial)将对电视新闻和广告等某一类(视听)形式的挪用定义为一种媒介,对现有建筑及其意义的挪用也被囊括其中,同时还被视为一种体制批判(institutional critique)。此外,通过挪用宗教符号来援引宗教信仰的行为,以及不可见的事物——虚空——也被纳入“非物质”媒介的范畴之中。可以说,媒介并不局限于传统的材料。

作为一项发源于日本、经历跨国培育的新兴技术,便携式录像机具备鲜明的特质,将录像这一媒介的独特属性铭刻在身。索尼公司推出的便携式录像机Portapak可以由一人独立操作,即时进行录制、倒带和回放,不会被胶片洗印车间内加工过程的缓慢延迟所束缚。与此同时,录像还可以完成实时的视频监控行为,这使得录像机被广泛应用于商业、新闻、纪录片、微电影等多个领域,普遍作为一种电影的替代品,在各个场合发挥不同的作用。然而,对于艺术家来说,录像是一个开放的实验性平台,可以从他们每个人不同的艺术背景出发,同时结合自身投入“后媒介”实践时吸取的经验——在这一过程中,他们或许会接触到雕塑、绘画、观念艺术,以及大地艺术——对其展开探索。与此类似的技术此前从未出现过。

另一个需要强调的重要因素关乎艺术家们的国际意图。本次展览汇集的艺术家希望自己的作品能够在全球艺术背景下,呈现在世界各地的观众眼前。白南准在欧洲与纽约的经历已广为人知,但其他来自东亚的艺术家也同样拥有走向国际的远大抱负。1961年,山口胜弘(Katsuhiro Yamaguchi, 1928-2018)前往欧洲,寻求亲身体验包豪斯艺术创作的机会。随后,他前往纽约,在那里遇到了小野洋子(Yoko Ono, 1933-),还参观了里欧·卡斯特里3画廊(Leo Castelli Gallery)。20世纪60年代中期,饭村隆彦(Takahiko Iimura, 1937-)首次去往纽约,并在那里展示了自己的实验电影,还结识了约翰·凯奇(John Cage, 1912-1992)这样重要的艺术家。朴铉基(Park Hyunki, 1942-2000)在学习视觉艺术之后,又转向建筑学,受到后现代主义建筑师汉斯·霍莱因(Hans Hollein, 1934-2014)的作品《移动办公室》(Mobile Office, 1969)启发,同时融合自身所储备的韩国传统知识,以达成“开发一种具有普遍性的当代艺术语言”4这一目标。本次展览中的所有艺术家都有一个自觉的愿望,那就是为国际性艺术对话作出贡献,同时能够在自身所处之地以外的世界引人注目。尽管时间框架有所不同,每位艺术家们在创作录像与录像装置时,都对当代艺术的国际性舞台,以及当代艺术理念有所认识。在此,我想对有关这些雄心勃勃的艺术家们所追求的国际语境和其观众群体之间的分离所存在的错误观念及假设进行澄清。

—————————

3 参见克里斯多夫·夏尔(Christophe Charles),“山口胜弘:从实验工作室到媒体与环境艺术中心”(“YAMAGUCHI KATSUHIRO: De l'Atelier Expérimental au Centre des Média et Arts Environnementaux,” Leonardo Online, Observatoire Leonardo des Arts et des Technosciences (OLATS), http://archive.olats.org/pionniers/pp/yamaguchi/installationsYama.php.

4 参见金仁惠(Kim Inhye)为2015年在韩国国立现当代美术馆举办的展览“曼陀罗:朴铉基回顾展(1942-2000)”所撰写的策展专文(Curatorial Essay on “Mandala: A Retrospective of Park Hyunki (1942-2000)”, Museum of Modern and Contemporary Art Seoul, Korea. 2015, 11)。

自索尼Portapak便携式录像机于1965年在日本发明以来,各大洲的艺术家得以使用该设备(进行创作),为这一全球性当代艺术媒介的发展作出了贡献。然而,尽管录像艺术在西方艺术正典语境中的发展沿革是有据可查的,但亚洲方面的记述却主要局限于特定国家的研究或个人回顾。我的兴趣则恰恰在于挖掘艺术家们为开创以录像艺术为主导的全新审美语言而作出贡献的具体实例。

白南准,《电视佛》,1974(2002),闭路电视录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

*《电视佛》在本次展览中与白南准艺术中心合作,以双向直播的形式实现 闭路电视录像装置《电视佛》(白南准艺术中心,“白南准——录像波”) 的实时画面接入,和当前展览现场(OCAT 上海馆,“重新聚焦媒介:东亚 录像艺术的兴起”)的实时画面输出。

Nam June Paik, TV Buddha, 1974 (2002), CCTV video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

*CCTV video installation TV Buddha presented in Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art is the bi-directional live streaming, in cooperation with the Nam June Paik Art Center's current exhibition Nam June Paik TV Wave.

展览入口处的设计是为了鼓励一种观念上的转变,同时开启对录像媒介的质询。门口的艺术作品是白南准所作《电视佛》(TV Buddha, 1974[2002])的投影。这实际上并不是原作本身,而是来自韩国白南准艺术中心的实时网络直播。与此同时,这一网络直播画面还会回流至白南准艺术中心,与身处韩国的观众进行互动。《电视佛》的直播不仅是观众与白南准所留下的艺术财富之间的直接纽带,还是推动观众围绕录像媒介进行思索与发问的直接激发因素——我们在观看什么?又要如何分析屏幕中的图像?录像媒介的众多属性齐聚于这件作品之中,包括:录像的实时性、对时间与空间的扭曲、运用录像媒介时所生成的幻觉、现实与真实体验之间的张力、颠覆这一媒介本身的观念性策略,以及连接地方与全球愿景的驱动力。此次展览中的所有艺术家都在积极参与促进一场国际性交流对话——他们四处游历,举办展览,渴望为全球性艺术网络的建立尽力添彩。

山口胜弘,《宫娥》,1974-1975,闭路电视录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Katsuhiro Yamaguchi, Las Meninas, 1974-1975, CCTV video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

展厅中的第一件作品是由山口胜弘创作的闭路电视录像装置《宫娥》(Las Meninas,1974-1975)。作品选取迭戈·委拉斯开兹(Diego Velázquez, 1599-1660)最负盛名的画作《宫娥》,并将其以录像形式再次呈现。委拉斯开兹的《宫娥》可谓是最引人关注的画作之一,相关阐述论著数不胜数,其原因在于这件作品解构了绘画中的再现机制,将正在依照委托绘制肖像的艺术家本人也展现于画面之中。山口采用视线理论,并将其延展至闭路电视的语境中。当观众在画作的复制品前驻足时,其形象会被镜头捕捉,成为艺术品的一部分。此外,艺术家还用一台闭路电视摄像机取代了画作的黑白复制品中国王与王后的肖像。这件作品还有很多值得探索的细节,包括作为录像装置中一部分的观众无法看到自己的面孔这一点。通过在山口的《宫娥》装置周围行走移动,我们能够体验到观察与被观察行为之间,以及融于作品和与其分离之时的多重临界点。我们所扮演的角色是作品中的一个不断变化的动态元素。山口的第一件互动式闭路电视装置作品可以追溯至1972年——当时正值丹·格雷厄姆(Dan Graham, 1942-)及其他艺术家在纽约尝试使用闭路电视进行创作之时。

小野洋子,《天空电视》,1966-2020,闭路电视录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Yoko Ono, Sky TV, 1966-2020, CCTV video installation

Installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

这条长长的空白通道将观众的注意力引向艺术品本身,通道的设计是与艺术家小野洋子协商完成的。之所以塑造这样一条狭窄的通道,是为了让我们放慢脚步,摆脱所有干扰;同时,通道也在向我们发出信号,指引我们去向某处,并将焦点集中到深处的显示器,即小野洋子的《天空电视》(Sky TV, 1966-2020)之上。这件作品呈现的是一个连续的闭路电视实时直播画面,放映内容来自一台位于展览空间楼顶的摄像机,其镜头指向广袤无垠的天空。这件创作于1966年的作品之所以非凡卓越,就在于它对媒介的颠覆,将原本被视作监视技术的录像与充当大众信息娱乐载体的电视进行了挪用和重塑。艺术家通过自身极具创意的解读,成功发掘录像媒介特质的潜能,在创作中加以合理利用,以极简主义的手法来体现作品的崇高性。摄像机框定了一个(有限的)空间——在此即指一片天空,而这个空间又被传送到这里,来到地下。或许,这件作品能够激发人们在这个狭小走廊的有限空间中,对天空的无尽空间展开冥想。

王功新,《两平方有效空间》,1995-2020,闭路电视录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Wang Gongxin, Two Square Meter Space, 1995-2020, CCTV video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

接下来这件作品,王功新(1960-)的《两平方米有效空间》(Two Square Meter Space, 1995-2020),于1995年在艺术家位于北京的家附近的胡同里完成首次安装。大家刚才经过的外角砖墙实际上是这件作品的第一个组成部分。镜头捕捉到墙外那两平方米空间,而空间的影像又随之被投射到内墙之上。这种外部空间被迫进入内部空间的反转景象是通过挖掘闭路电视录像媒介的雕塑性潜能才得以实现的。在进行“后媒介”实践的过程中,艺术家发现了录像媒介在支持实时再现的同时使空间错位的能力事实上是录像本身的一种媒介特质(只能通过此种媒介来实现)。闭路监控摄像机将外砖墙角,以及任何可能经过该区域的人全部进行转播。这种隐秘的捕捉和随后的揭露制造出内容创造与作品完成之间的间隙,解构了空间。

堆砌的砖墙在视觉上与天然石块相仿。置身展厅,大家身后的作品是由韩国录像艺术先驱朴铉基创作的。

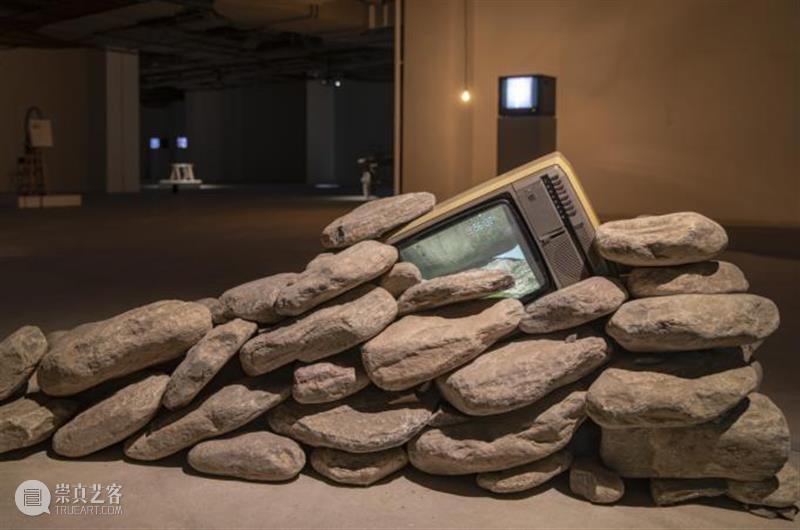

朴铉基,《无题 (电视 & 石头)》,1984(2020),单通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Park Hyunki, Untitled (TV & Stone), 1984 (2020), single-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

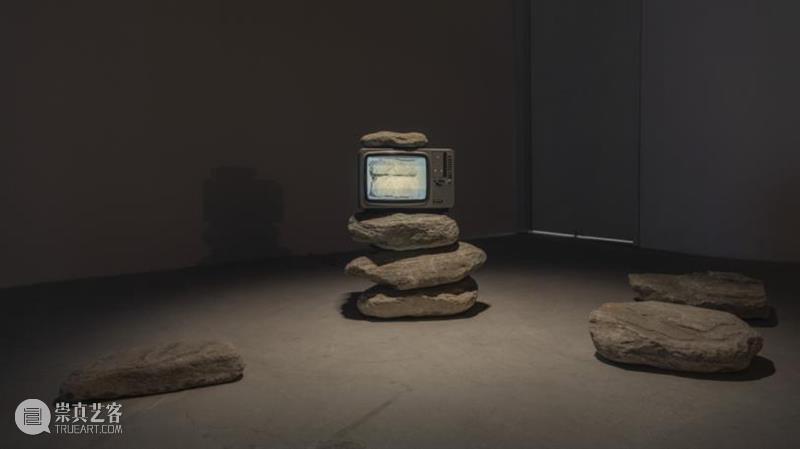

朴铉基,《无题(电视石塔)》,1979-1982,单通道录像装置

“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场,图片由OCAT上海馆提供。

Park Hyunki, Untitled (TV Stone Tower), 1979-1982, single-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

朴将电视显示器引入他构筑的石塔与石头装置中,将播放着石头影像的显示器插入堆石之中。艺术家本人拒斥既定的录像功能,否定其记录时间流逝、展示运动行为或叙事的传统功用,转而探索录像图像静止状态的可能性,以突出重点,聚焦于石头的电子化再现及其存在于虚拟现实中的那一时刻。

石塔传统上都是人体尺寸的石堆或石丘。自史前时代以来,世界各地的社群都曾建造过石堆,以达成各自不同的文化目的。如今,艺术家在“后媒介”实践语境下,将石头这一媒介以及史前的石堆传统一并与(当时)最先进的技术性视觉媒介——录像——结合在了一起。当我们驻足品读,并将关注点放在石头与录像这两种媒介所独有的特质时,便能觉察到:史前人类倾向于将堆砌石块作为一种基本的表达方式,这可以说是一种全球性的冲动,而录像技术则是连接当代全球各地的不同文化与艺术世界的一种理想媒介。由此,朴铉基在同一个瞬间将人类的隐喻式开端与终结呈现在了世人眼前。

金丘林,《灯泡》,1975,单通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Kim Kulim, Light Bulb, 1975, single-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

按照1:1比例呈现一只灯泡开启与关闭过程的录像旁,悬挂有一只真实的灯泡,录像画面中的灯泡与实际存在的灯泡交替点亮、熄灭。通过对录制时间与真实时间中的灯光进行反思,这件作品围绕光的本质发出了具有哲学性与实证性的叩问。从灯泡中射出的光线被记录下来,又通过发光显示器重获新生。作品中存在着一种冲突,表现为“光的具象性”这一概念以及对于录像既来自于过去,又同时存在于当下的这种状态的知晓之间的矛盾对峙。光与灯泡的两种现实(过去与现在)之间关系的本质演变成了一个复杂而深刻的哲学问题,这个问题关乎光与时间,同时也呼吁我们就如何理解自己真正所看到的事物进行思考与探索。

久保田成子,《杜尚式:自行车轮(一)》,1990,单通道录像雕塑,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Shigeko Kubota, Duchampiana: Bicycle Wheel One, 1990, single-channel video sculpture, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

接下来这件作品是久保田成子的《杜尚式:自行车轮(一)》(Duchampiana: Bicycle Wheel (no 1),1983-1990)。作品以马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp, 1887-1968)第一件公认的现成品创作《自行车轮》(Bicycle Wheel, 1913)为观念性命题,将其延伸到录像媒介之中。具体而言,久保田将对运动的描绘延展至录像显示器内的景观当中。小巧的显示器不断进行螺旋式旋转,屏幕中充满自然及合成彩色的风景与单色块——这种结构配置在电影中是无法实现的。录像中的图像促使我们将整件雕塑视作对一段旅程的表述;而当显示器呈现单一色彩时,作品又成为一件立足于此时此地的客体。转动的自行车轮成为一个冥想符号,这一令人心安的连续性动作容纳了禅宗中允许共存的幽默与敬畏之心。

艺术家本人曾说:“录像是有机的,而电影不是”,这句话暗示着:通过利用录像的特质,包括录制影像、即时回放、自由编辑、扭曲时间及其便携性等,人们与录像媒介的关系被赋予了一种对话与回应的可能。

朱加,《永远》,1994,单通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Zhu Jia, Forever, 1994, single-channel video installation

Installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

在录像装置作品《永远》(Forever, 1994)中,朱加以一种十分不同的方式对自行车轮进行利用。原本的三轮车陈列在展览现场,展示着固定在车轮上的摄像机,而这部录像机的镜头以其独特的视角将北京的街景捕捉了下来。在这之后,朱加持续通过只有摄像机才能实现的创作手法进行实验。在他的“后媒介”实践中,录像艺术的媒介特质得到了充分的体现。这些早期作品促进了摄像机非常规使用方式的发展;同时,《刻意的重复》(Repeat on Purpose, 1997)等作品还针对显示器的雕塑式关系进行了思考。在《刻意的重复》中,摄像机被置于一台冰箱中,保持录影状态。当冰箱门关闭时,作品中错综复杂的空间扭转便清晰地显现出来。冰箱内部的灯光熄灭时,录像呈现为一片黑色,而显示屏随即展示的则是内部的黑暗三维空间,但与此同时,平面状的黑色显示屏又和上述立体空间影像的概念形成对立。三维视像与二维感官感受同时在此相互对抗,使本不显眼的日常行为充满不安的张力。

朱加,《与环境有关》,1997,单通道录像,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Zhu Jia, Related to Environment, 1997, single-channel video, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

袁广鸣,《盘中鱼》,1992,单通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Yuan Goang-Ming, Fish on Dish, 1992, single-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

来自北京的朱加(1963-)和来自台北的袁广鸣(1965-)是本次展览中最年轻的两位艺术家。他们二人曾不约而同地选择将“金鱼”这个极具亚洲特色的主题元素引入创作之中。朱加利用录像的循环特性,在《与环境有关》(Related to the Environment, 1997)中呈现了一条脱离水源的可怜金鱼在地板上无休止拍打挣扎的影像,激发出一种引人不安的张力。相比之下,袁广鸣的《盘中鱼》(Fish on Dish, 1992)对这个主题采取了不同的处理手法。作品中,游动的金鱼被投射到一只精致的瓷盘上,也被永远禁锢于其中。艺术家邀请观众以俯视视角观看这一小巧且局限的影像,使其成为一个特别的乌托邦式珍存。另一方面,画面中的鱼独自停留在盘中,永远受困于一个荒芜且非自然的环境中。这两件作品双双提出了伦理上的两难问题,呼吁观众对共同看到的事物发表主观意见——这里没有正确或错误的观点,也不存在结论性叙述。袁广鸣对录像媒介的早期探究方法主要是围绕录像装置、独特的拍摄方位与录像雕塑开展各种实验。

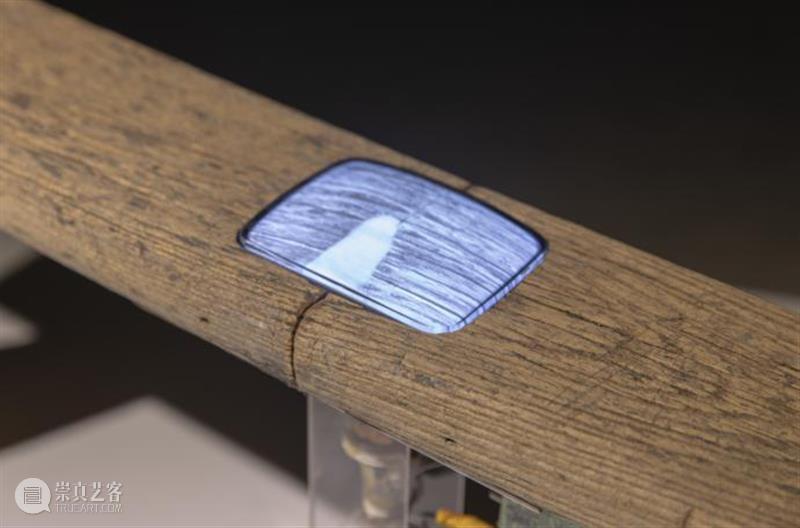

王功新,《破的凳》,1995-2020,单通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Wang Gongxin, The Broken Bench, 1995-2020, single-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

王功新的另一件作品《破的凳》(Broken Bench, 1995-2020)就陈列在旁边。作品将中国传统的手作家具与不属于某个特定文化的录像技术结合。于是,后工业技术就这样被毫无掩饰地嵌入前工业时代的技术之中。木质媒介、与其工艺制作相关的历史,以及(嵌入凳中的)显示器和显示屏上呈现的录像内容互相融合,形成了“后媒介”实践语境下的媒介特质。在显示器嵌入前后的对立时间所带来的矛盾情境之下,板凳在两个不同的媒介与两种以上的不同时间体验中获得“重生”。大家可以仔细观察那根手指,以及为使画面中的木质纹理与木凳相匹配而制造的失调比例。

左:山本圭吾,《手No.2》,1976,单通道录像

右:山本圭吾,《脚No.3》,1977,单通道录像

“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

L: Keigo Yamamoto, Hand No.2, 1976, single-channel video

R: Keigo Yamamoto, Foot No.3, 1977, single-channel video

Installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

山本圭吾(Keigo Yamamoto, 1936-)在作品《手 No.2》(Hand No. 2, 1976)与《脚 No.3》(Foot No. 3, 1977)中,通过录像与闭路电视显示器的即时回放功能,对显示器的物理性进行了深入思考。我们在《手 No.2》中看到的是录制影像与实时回应之间的互动;这一互动又被摄像头记录下来并在同一台显示器上进行播放,这又被再次记录,使得手被定位于相互分离却又相互关联的多个表现场域之中。在《脚 No.3》中,艺术家也对同样的原理进行了探索应用,即:在一台显示器中呈现一台显示器中所表现的显示器中展现的内容。层层叠加的影像将身体从显示器内部延伸至我们面前基座上的显示器外部的界域。通过显示器观看这件作品时,观众可以与其取得直接联系,转而成为艺术品的一部分,而作品在展厅中占据的空间也因此成为一段“现场”录像。

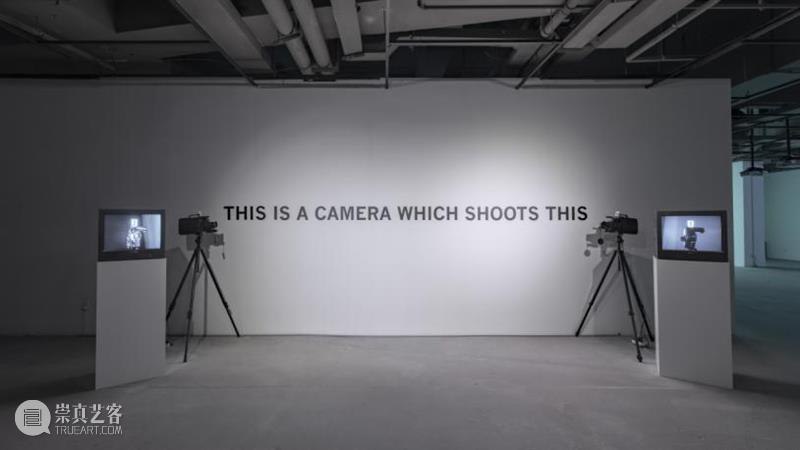

饭村隆彦,《这就是拍摄了这些的摄影机》,1980,闭路电视录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Takahiko Iimura, This is A Camera Which Shoots This, 1980, CCTV video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

下一件作品是由饭村隆彦创作的《这就是拍摄了这些的摄影机》(This is A Camera Which Shoots This, 1980)。作品在摄像机与显示器的功能之间构建了一种相互依存的关系。通过激活与夸大闭路电视的即时回放功能,该装置陷入了一种对实时与静止瞬间进行极端再现的模式之中。实时直播的动态性在其自身的影像捕捉与复制过程中逐渐扭曲。这是一场录像间的“暴力对峙”,作品标题中甚至包含了适用于此语境的枪械用语——“这就是‘射击’(shoot)了这些的摄影机”5。此外,作品《电视对电视》(TV for TV, 1983)呈现了两台电视之间的亲密互动,突出了一种具有媒介特殊性的互通交汇。

—————————

5 译者注:“shoot”在录像创作语境下意指“拍摄”,此处作者为进一步说明作品中录像与被录像间“剑拔弩张”的对峙僵局,故引用了“shoot”的另一种常用于武装军事语境的含义,即“射击,射中”。

金顺基,《银河之音》,1988,单通道录像,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Soungui Kim, Voie-Voix Lactée, 1988, single-channel video, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

1972年,金顺基(Soungui Kim,1946-)移居法国,那时的她渴望在法国为国际性艺术对话贡献自己的力量。在那里,她结识了哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida, 1930-2004)以及让·吕克·南希(Jean Luc Nancy, 1940-),并与他们进行合作。此外,她还曾与约翰·凯奇共事。早在1972年,金顺基就开始涉猎偶发艺术,致力于创作开放且非固定的作品,有意识地扩大艺术边界,积极投入到如今被公认为“后媒介”实践的第一波浪潮之中。

《银河之音》(Voie-voix Lactee, 1988)这件作品利用摄像机的便携性,将一段经常重复的旅程录制下来,并通过在现有的旅行录像片段基础上随机重录,对线性时间感进行解构。从巴黎到首尔的旅程“在摄像机中”被记录、编辑,其叙事的稳定性随之动摇,而就此生成的是一段在两个目的地之间来去往返的含混记录。

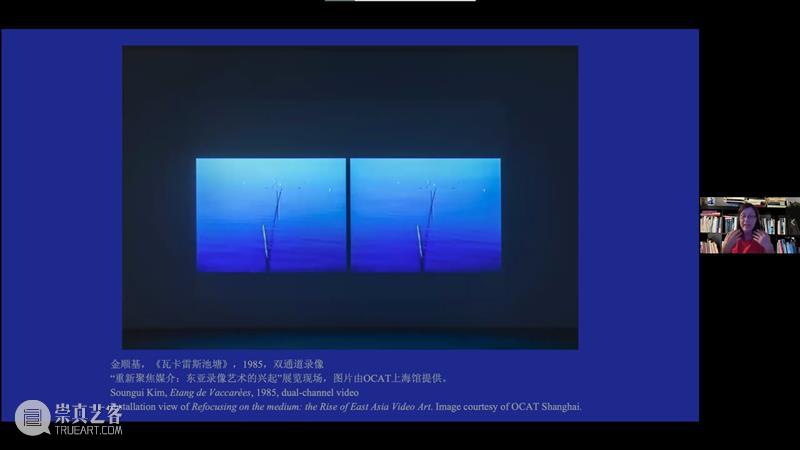

金顺基,《瓦卡雷斯池塘》,1985,双通道录像,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Soungui Kim, Etang de Vaccarèes, 1985, dual-channel video, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

金顺基的另一件作品是创作于1985年的《瓦卡雷斯池塘》(Etang de Vaccarèes)。

这件作品采用了实时拍摄的手法,未经任何剪辑,可以说是一场真实的录像表演,因为整件作品是通过摄像机与艺术家本人呼吸的直接联结而完成的。当艺术家进行深呼吸时,她会根据自身呼吸的节奏同步开启与关闭摄像机的镜头光圈,从而将录像创作与其自身的存在合为一体。此外,展厅中的聚音罩也被固定在了最佳观看位置,方便观众从艺术家的视角与录像相连并走入其中。

鲍蔼伦,《循环影院(Viewing Room)》,2000,单通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Ellen Pau, Recycling Cinema (Viewing Room), 2000, single-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

鲍蔼伦,《行动剧场》,1995-1996,单通道录像,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Ellen Pau, Operation Theatre, 1995-1996, single-channel video, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

位于展厅另一端的是香港地区艺术家鲍蔼伦(Ellen Pau, 1961-)的两件作品。鲍蔼伦的作品聚焦于日常,关注当下与可触及的各种现实生活现象,以提炼出当代人类生存处境的脉搏与基调。为体现录像媒介的跨国性,此次展出的两件作品《行动剧场》(Operation Theatre, 1995-1996)与《循环影院(Viewing Room)》(Recycling Cinema [Viewing Room], 2000)是可以在世界上任何一座城市录制完成的。

这两件作品聚焦于主流文化观念,分别以剧场及电影为母题,颠覆了人们对戏剧与电影传统的期待,而这一切都是通过探索录像媒介来实现的。在这一探索过程中,艺术家得以触及、记录、思考、解构并还原这些日常点滴。在《行动剧场》中,一段单视点闭路电视片段捕捉到了人们在繁忙的医院走廊上活动的景象——一场没有剧本的公众互动,摄像机客观地将这个固定场景中的所有变化记录了下来。另一边,《循环影院(Viewing Room)》利用摄像机的水平运镜,连续跟踪驶过桥梁的一连串匿名车辆。当规则显现时,结构也就随之而生。投影仪前的两张扶手沙发椅为观众提供了一个固定的观览位置,作为装置的一部分,同时也使我们联想到录像原本的拍摄点。这两件作品均呈现出一种虚空的叙事架构,使我们得以在其中自由栖居,并对其进行反思。

耿建翌,《视觉的方向》,1996,三通道录像,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Geng Jianyi, Dimension of Vision, 1996, three-channel video, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

耿建翌创作的《视觉的方向》(Dimension of Vision,1996)是一件三通道阴极射线管显示器(Cathode Ray Tube, 简称CRT)装置作品,曾于1996年在杭州举办的“现象·影像:中国录像艺术展”中展出——该展被公认为中国首个录像艺术专题展览。作品由一个重复的单一画面主导,画面呈现的是固定于显示屏中央的一只鸭子眼睛的特写。这一未加修饰的单一画面依次移至每个屏幕上,而其余两个显示器则转为黑屏状态。画面中唯一活动着的是昏昏欲睡的鸭子缓缓开合和抽搐颤动的眼睑。在特写镜头的记录中,鸭子眼中扩散的瞳孔生成了另一个黑色虚空。长时间凝视这一黑色虚空会促发一种引人忧虑的情绪张力,这种张力源自于对一只被捕获或致残动物的认知、对于那只眼睛从属于一个有意识生命体这一事实的承认,以及在面对鸭眼中央的黑色虚空时所体会到的压倒性崇高感。细细觉察这件作品所展现的媒介特质,我们会发现艺术家利用了显示器的反光玻璃表面,使其成为一面镜子,观众透过显示屏可以看到自己与他人的映像,同时也在那一刻走入作品之中。

陈劭雄,《视力矫正器3》,1996,双通道录像装置,“重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起”展览现场

Chen Shaoxiong, Sight Adjuster 3, 1996, dual-channel video installation, installation view of Refocusing on the Medium: the Rise of East Asia Video Art

20世纪90年代中期,陈劭雄(1962-2016)开始尝试使用录像进行创作,为自身的艺术实践注入了更加强劲的动力。录像作为一种可用艺术媒介的到来激发了艺术创作原则的重组,促使艺术家将录像纳入他与绘画及水墨画的对话之中。与当时中国的许多艺术家一样,陈劭雄也经历了创作思维的转型,走进“后媒介”实践的大潮中,对各种媒介进行考察并将调研结果与个人实践相结合。在作品《视力矫正器3》(Sight Adjuster 3, 1996)中,陈劭雄对屏幕空间与感知进行了探讨。两台电视屏幕上的内容既相关又相悖,它们时而“相连”,时而“分离”,甚至还会呈现彼此对立冲突的态势。这些信息由两眼接收,迫使大脑对这些图像进行综合处理,从而建立其中的逻辑关系。

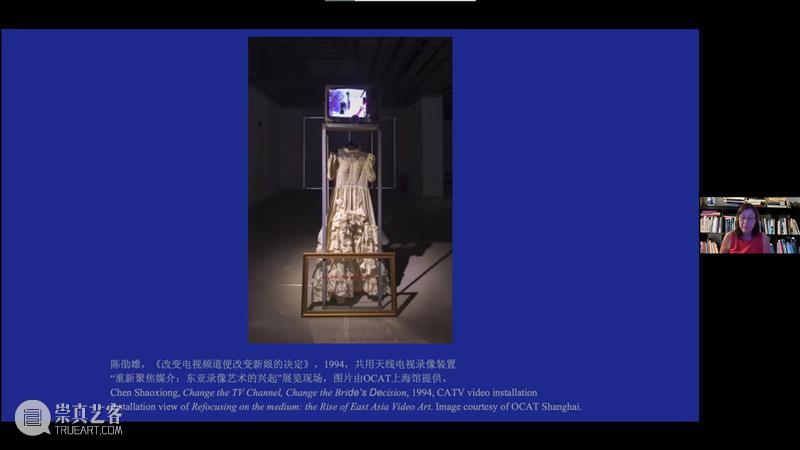

展览的最后一件作品是陈劭雄1994年创作的《改变电视频道便改变新娘的决定》(Change the TV Channel, Change the Bride’s Decision)。作品将电视直播引入雕塑装置之中。抛开官方电视频道中实时播放的社会性和政治性内容,以及新娘形象所潜藏的极具象征性的隐喻,艺术家对录像媒介的处理手法也带来了一个实时变化的方案以供思考。作品利用电视直播这一媒介,将当下的媒体信息嵌入录像艺术史中——提醒人们关注历史对于更好地理解当下有多么重要。当我们开始重新聚焦媒介,并对媒介的全部内涵进行思考时,那些准备好全心投入的人们必将经历一场更加强烈的体验,获得更深层次的参与感。

最后强调展览的3个要素如下:

1)录像艺术作为首个全球性当代艺术媒介,需要整合入北美和欧洲以外的艺术家群体对这一发展中的审美语言所作出的贡献。

2)展览作品对录像这一媒介进行探索与质询,在兼具雕塑感与空间感的情境中,引导观众在注意力高度集中的状态下,完成观看和体验运动影像的高强度练习。

3)“后媒介”艺术实践(当代艺术实践)并不意味着对媒介的忽视。

文章译自经嘉宾审校的英文讲稿,翻译:马可昕

关于主讲

金曼

Kim Machan

金曼是亚太媒体艺术(MAAP - Media Art Asia Pacific)的创始人,曾在澳大利亚及亚洲地区开展一系列策展项目,其中包括在2014-15年于上海、广州、首尔、布里斯班和悉尼多地巡回性展览——“海陆空:重访录像艺术的空间性”;并曾策划包括张培力、王功新、席帕·古普塔、郑然斗、张怡和大卫·凯利等艺术家的个展。金曼目前在澳大利亚昆士兰大学进行东亚录像艺术兴起方向的博士论文研究。

为做好新冠病毒疫情防控工作,OCAT上海馆3月10日起临时关闭,恢复时间另行通知。给您带来不便,敬请谅解。

请关注OCAT上海馆公众号,及时获取场馆开放信息,并做好个人防护。

For the prevention and control of the new coronavirus outbreak, OCAT Shanghai will be temporarily closed from 10 March until further notice. We apologise for any inconvenience this may cause.

Please follow our WeChat official account to get timely access to venue opening information, and pay more attention to your personal protection.

当前展览(暂停开放)

朴庆根&奥利弗·拉瑞克双个展

展期:2022.2.26—5.8

C空间计划 | 佩恩恩:匹配池

展期:2022.2.26—5.8

关于OCAT上海馆

参观时间 | Admission Hour

10:00-18:00 周二至周日(周一闭馆,节假日等特殊时期开放时间根据场馆公告而定)

最后入场时间:17:30

10:00-18:00 from Tuesday to Sunday (Closed Mondays except public holidays)

Last Entry 17:30

联系我们 | Contact us

Email: ocatshanghai@ocat.org.cn

Weibo: @OCAT上海馆

Instagram: @ocat__shanghai

Tel: 021-66085180, 021-66085119

地址 | Address:

上海市静安区曲阜路9弄下沉庭院,负一层(轨道交通8号线、12号线曲阜路站)

-1F Sunken Garden, Lane 9, Qufu Road, Shanghai (MTR Line 8 & 12 Qufu Road Station)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享