●

考古、书画鉴藏与地域文化

叶恭绰致容庚信札谈起

︱朱万章︱

叶恭绰(公元1881—1968年)和容庚(公元1894—1983年)有很多相似之处。他们年龄相近(叶恭绰长容庚13岁),均家学深厚,出身名门:叶恭绰祖父叶衍兰(公元1823—1897年)既是学者,也是书画家,编绘有《清代学者像传》,侄子叶公超(公元1904—1981年)为外交家与学者,著有《中国古代文化生活》《英国文学中之社会原动力》;容庚祖父容鹤龄为同治二年(公元1863年)进士,外祖父邓蓉镜为同治十年(公元1871年)进士,著有《续国朝先正事略》《知止堂随笔》《诵芬堂诗文稿》,舅父为书画篆刻家与学者邓尔雅(公元1883—1954年),叔父容祖椿(公元1872—1942年)为画家,弟容肇祖(公元1897—1994年)为哲学史家、民俗学家和民间文艺学家,妹容媛为民俗学家,辑有《秦汉石刻题跋辑录》。两人都是广东人,均曾寓居北京:叶恭绰为番禺人,出生在北京,曾居于香港、上海等地,晚年任职北京画院院长、中央文史研究馆副馆长,在北京终老;容庚为东莞人,曾为燕京大学教授,晚年为中山大学教授。两人既是学者,又是书画家:叶恭绰专研经史典籍与艺文考据,著有《遐庵谈艺录》《遐庵汇稿》《矩园余墨》等,长于书法,擅画墨竹,出版有《遐庵书画集》《叶恭绰书画集》《叶恭绰书法集》等;容庚专研金石考据与古文字学,著有《金石学》《古石刻零拾》《商周彝器通考》《颂斋述林》等,长于书法,擅画山水,出版有《容庚书法集》。两人既雅好书画,又富收藏,叶恭绰编著有《遐庵清秘录》,容庚编著有《颂斋书画录》《丛帖目》《颂斋书画小记》等。重要的是,两人在南来北往的交游中,因有同好,多有交集。他们有共同的朋友圈,曾一起参与青铜彝器、书画鉴藏方面的活动。笔者近日得观叶恭绰信札一批13通19页(广东省立中山图书馆藏),均不见刊于叶恭绰和容庚的相关文献中。这批信札致容庚者有12通,致考古学社同人一通,附录地砖拓本一件。所涉内容较为广泛,解读这批信札,可略窥两人的交游、鉴藏、学术 与艺术活动。

叶恭绰与容庚订交的最早时间,现在已无从查考。但在容庚的日记中,至少在1926年两人便有交集。在这一年的7月12日,容庚在记录结算《金文编》的数目时,便提到赠送叶遇虎一部。“叶遇虎”即叶恭绰,这一年叶恭绰虚岁46岁,容庚虚岁33岁。在叶恭绰致容庚的这批信札中,明确有纪年的有一通,写于民国二十五年(公元1936年)4月23日,其他的虽然没有年款,但从书信的内容,基本可推断出,大多书于1936年至1937年间。经释读其文字,其所涉内容极为广泛,既有关于考古学社、《考古》社刊、《书画鉴》、青铜彝器收藏及乡邦文物、文献等,也有关于人事的纷争、时事侧影以及交游琐事等。现拟择其要者,略述以下三个方面。

容庚像 摄于1975年

一、考古学社和《考古》社刊

考古学社是1934年在北京成立的民间学术团体。据容庚《考古学社之成立及愿望》和《颂斋自订年谱》记载,这一年的6月,容庚、商承祚、徐中舒、顾廷龙、劭子风、董作宾、王辰、郑师许、周一良、张荫麟、容肇祖、孙海波等十二人发起成立了金石学会,广泛征求会员。9月1日在北平召开成立大会,会员到会者有三十五人,并将名称改为考古学社,投票选举容庚、刘节、唐兰、徐中舒和魏建功五人为执行委员,负责修订社章,编辑社刊,社刊定于12月出版。

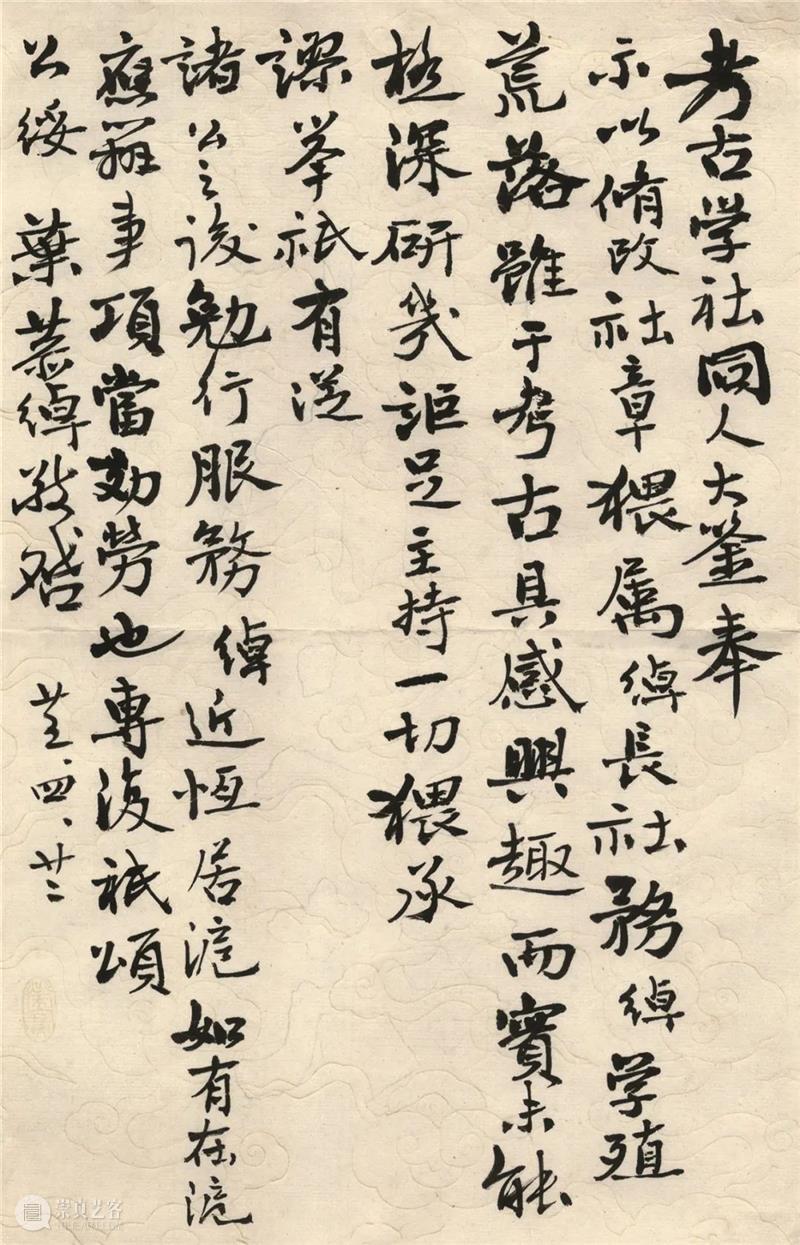

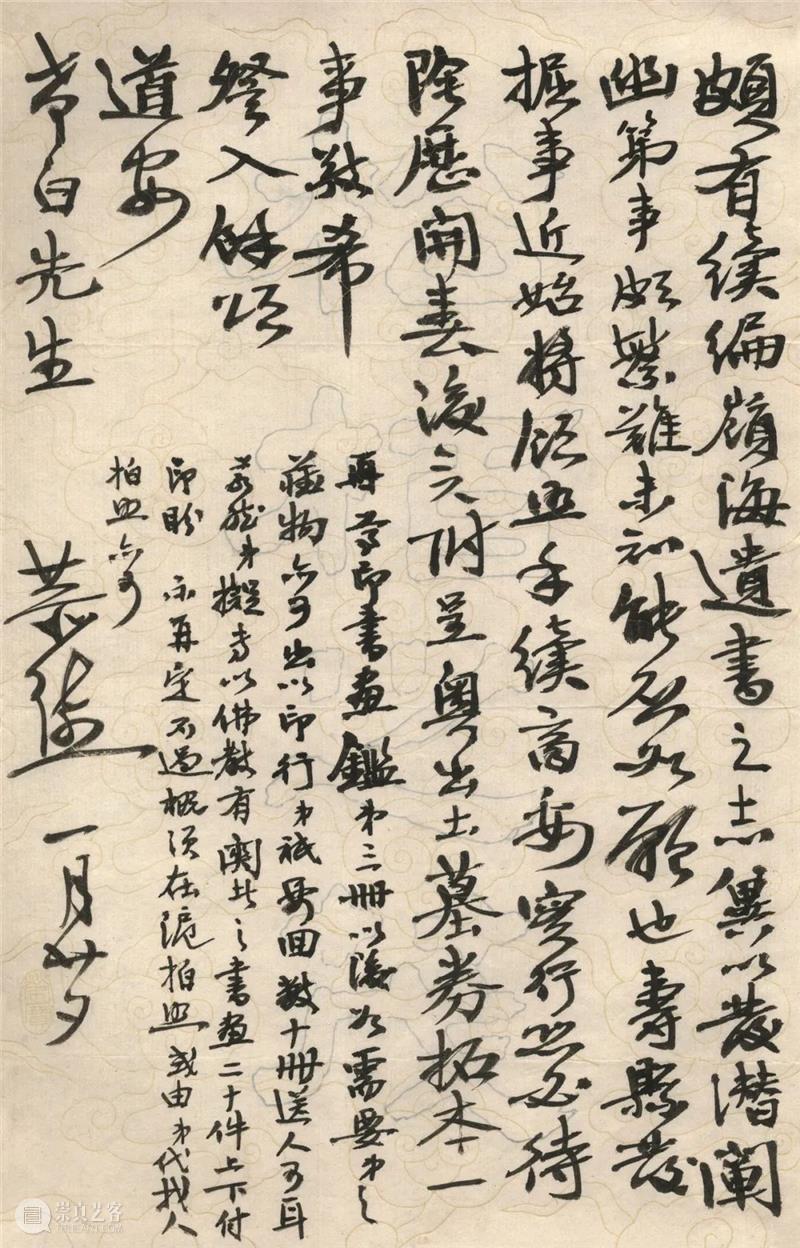

叶恭绰虽然不是考古学社的发起人,但却是重要的社员和赞助人。在《考古学社第二期社员名续录》中记载着叶氏:“叶恭绰,号玉甫,又号遐庵,广东番禺人,年五十六岁。通讯处:上海海格路七九九街二号,著有《遐庵汇稿》。” 在致容庚的信札中,叶恭绰多次言及考古学社及《考古》社刊之事。在1936年4月23日,叶恭绰致容庚的信札末附了一通致考古学社同人的信,全文如次:“考古学社同人大鉴:奉示以修改社章,猥属绰长社务,绰学殖荒落,虽于考古具感兴趣,而实未能极深研,几讵足主持一切?猥承谬举,只有从诸公之后,勉行服务。绰近恒居沪,如有在沪应办事项,当勉劳也。专复祈颂公绥,叶恭绰敬启,廿五,四,廿三。”从信的内容看,叶恭绰是对考古学社同人提议其做社长建议的婉拒。信中提及的“修改社章”,见刊于《考古》社刊1936年第1期,注明“民国二十五年四月修正”,并在“社务纪要”第三条 中刊出:“执行委员会提名推举社员叶恭绰先生为本社社长,于此次会餐时票选。未能。”这与叶恭绰信札所言是相吻合的。

叶恭绰致考古学社同人信札

1936年 广东省立中山图书馆藏

叶恭绰虽然谢绝了社长的邀约,但在考古学社社务中一直担当着重要的角色,尤其是在《考古》社刊印刷费捉襟见肘的情况下,他不仅出谋划策,更身体力行,在自身经济状况“超过预算”的困境下,仍慨然解囊襄助。他在致容庚的信札中写道:

海上廿八日大函及《考古》弟五期均收悉,弟六期印费无着,极思念,不知以前各期印费能否收回若干,可资挹注否?弟去年一年支出超过预算甚钜(巨),诸须撙节,弟六期印费拟担壹佰元,余者如何筹画(划)希示。鄙意多招些社员特捐,似亦一法。柯燕舲处能否劝其捐款,如须(需)弟出名致函,请列弟名可也(渠本邮部旧人,但无深切关系,不过既系同道考古,不妨一劝耳)。

信中提及的“柯燕舲”即史学家柯昌泗(公元1899—1952年),山东胶县人,为史学家柯劭忞(公元1848—1933年)之子,曾为北京大学、北京师范大学教授。在另一封致容庚的信中也提到捐资《考古》社刊印刷之事:“示悉,弟遵命担发柏,惟(唯)请不必多宣布,因显示销路不畅,于社誉亦略有关系也(又弟有关系之方 面多难于区分厚薄)。该款在平交,抑在沪交,侯示照办”,其拳拳护刊之心,于兹可见。

在信札中,叶恭绰还向容庚提出了用庚子 赔款来筹划考古学社和《考古》社刊之事:

弟提议于英庚款年拨二十万元,以十万办考古、保存等用,以十万购公债生息。五年后,每年可得息金五万余元耳,不待国库而能总续持久,以办些少事,进行两月仅得通过年拨十万元,以三年为期,定组一委员会,主持其事,将来实际收获不知如何。弟平生屡仿开荒牛(粤语),而至老不悔。此度提案,恐亦等于开荒牛,不过仍冀任何人有所收获,勿糟挞(踏)此款耳。兄于此有何高见,尚盼示知。附上原提案一分(份),籍(借)备参考,现专此祈委员会组成方说得到进行也。

在1936年8月,中英庚款董事会组织补助保存国内固有文化史迹古物委员会推举叶恭绰为主任委员,他所提出的以英国庚子赔款及组成监管委员会来共度时艰的建议,或与此推举有关。但他的建议在其他的文献或报刊中并无涉及。或许此建议并不现实,最终未被采纳实行。事实上,到1937年,时局已经发生了很大变化,举国上下,已经放不下一张安静的书桌,政府自然也就无暇他顾了。

考古学社从民国二十三年(公元1934年)创立,到民国二十六年(公元1937年)停办,维持了将近四年的时间。关于停办的原因,众说纷纭,但学术界比较认可的原因还是1937年“七七”卢沟桥事变的爆发,中国全面进入抗战。这在叶恭绰的信中,已显出端倪:“师许近因其祖母在乡,病重,飘然而去,或亦有危邦之惧,其实今日何地不危耶?社事诸赖鼎力。有何需,弟处随时直接见示可也(上海海格路街乐园二号)。”“师许”即郑师许(公元1897—1952年),与容庚为乡友,又是考古学社的骨干,他因探母“飘然而去”,叶恭绰已表现出对考古学社的隐忧。如果说在该信中叶恭绰只是对“今日何地不危”的时局和郑师许的离去担忧的话,在另一封致容庚的信中就明确表现出对郑氏的不满:“师许近应襄勤大学之席,扬长而去,意避沪险,不知旅此诸人皆为如何办法(匿租界而称志士,已属可耻,并且租界可匿而惧,不敢留,除非入地洞耳)。学人心理,由此可彰也。渠既南归,不知社事有人在沪办者否?愚平生最不赞成人之轻语寡信,绰烂污(沪语),故于师许之去,对社中在沪有无经手未了殊悬事也?再寄社章,望寄三二十分(份),因介绍入会,须先将会章示人也。”“襄勤大学”即“广东省立勷勤大学”,创办于1933年,校址在广州。在叶恭绰看来,郑师许从上海南下广东,受聘于勷勤大学,固然有返乡归根之意,但实际上是“避沪险”,逃离上海,是懦夫行为,使得考古学社在上海的社务大受影响,因而是“轻语寡信”之人,令人痛恨的。所以他要求容庚再给他寄社章时,一定要多寄二三十份,以便向新社员重申本社的章程。

当然,作为一个挚爱考古的学者,叶恭绰也成为以容庚为主事者的《考古》社刊的重要约稿对象。容庚日记在19 3 6年 6月10日记录曰:“早授课。叶恭绰寄《考古》稿来,即为标点。”查《考古》社刊第四期,刊载了叶恭绰的文章《碛砂延圣院小志》,容庚日记所言“寄《考古》稿来”,当为此文。该文长达55页,在叶氏著述中属鸿篇巨制,可见叶氏用力之深。由于叶恭绰这段时间居于沪上,先后于1935年3月被推举为上海博物馆临时董事会长,于1936年2月发起创建孑民美育研究院等,参与江苏、浙江等地的文献展览会及上海地区的展览、佛教等活动,疲于应付,“缘事冗兼往来京、沪、苏间,极少暇也”,因而也就无法应约作文,故在致容庚的信中提及此点:“承询拙作,弟近日文字稀少,缘杂务太多,不能从心思考,又不愿草率刊出供人指摘,故且藏拙,俟觉得好题目及研究资料时当做一二篇也。”叶恭绰不完全是自谦与托词,他还在信中专门以小一号字体向容庚详细陈述了自己的工作状态:“此间庶务、文书、会计,一切均由自理,终日疲困,非不知用人,实难得适当者。力又不能养士,故精力已感不给,每年殆有三百日医疗中。”时年叶恭绰五十六岁,竟然有“三百日医疗中”,足见其时公务繁忙的叶恭绰身体状态欠佳。所以遍查考古学社所印行之六期《考古》社刊,叶恭绰仅有一篇文章。除叶氏自谦(藏拙)和庶务繁忙外,他在致容庚的另一信札中还专门言及对治学的态度:

弟年来虽深感治学之需要,但颇畏与浮夸疏率为缘,故宁闭门自修但余光炳(秉)烛,不胜独学无友之感。久承挚爱兼夙佩精勤,直谅迥异俗流。前者师许言及因亟以得附同鉴为喜,至大处着眼,小处着手,尤合鄙怀。一切随时见教可也。

故其专门深研考古的文章日少。不过,这段时间叶恭绰关于书画、青铜彝器、玉石等诸多方面研究,以及题跋的短文却不少,散见于书画跋尾或文集中,在其《遐庵谈艺录》中便有不少文章写于这一时期。有趣的是,在容庚日记中,也记录着叶恭绰向容庚约稿,1931年5月25日载:“赵斐云言,叶恭绰请我作《毛公鼎考释》,稿费由二百元至五百元,允之。”在随后的5月26日、27日和28日,容庚都有“作《毛公鼎考释》”的记录。这种互为推举、相互揄扬的学术交往成为两人交游的重要方式。

需要说明的是,在1933年5月14日,叶恭绰曾以发起人身份参加中国考古会成立大会,被推为常务理事,该会参加者有王济原、刘海粟、张凤、卫聚贤、滕固、关百益、顾燮光等。此会与“考古学社”名称相近,但实则是两个完全不同的学术社团。

二、关于《书画鉴》

《书画鉴》是容庚所编辑出版的系列书画图录,从张伯英(公元1871—1949年)的序言中可知其编撰的初衷:“容君希白作《书画鉴》合谱,录传记收藏而一。”“古无影照之法,记载虽甚详明笔妙,重难寓目,附以摄影,得失不复可掩。”容庚自己也说:“合谱录、收藏、传记三者于一书,名曰《书画鉴》。”显示其编撰体例。《书画鉴》第一集和第二集分别为《颂斋书画录》和《伏庐书画录》。前者是容庚藏品,后者为陈汉第(公元1874—1949年)收藏,均由容庚所编。叶恭绰在信札中多次提及此书,足见其对此书关切之殷。

在叶恭绰致容庚的信札中,至少有五次谈及《书画鉴》。第一次提道:

栗亭招我《书画鉴》未知何时出版印刷?图谱事弟亦有此意,惟(唯)懒散无助手,因循有年。鄙意终以大名家为急(非小名家乃大家,或有特长而名不甚著者),惟(唯)专收冷名之在野派是一办法。此事第一困难在制版(多费而难精也),不知兄是如何制法,望示。

在此信中,叶恭绰提出编辑此书的理念,收大名家或“专收冷名之在野派”,这其实也是容庚和叶恭绰两人书画鉴藏的方向。尤其是容庚,因财力不济,其收藏书画基本上定位在明清时期的中小名家,所以在此《颂斋书画录》中,其书画家为邢侗、董其昌、张穆、今释、今无、陈善、金农、翁方纲、周笠、邓石如、蒋予检、陈澧、张之万、居廉、林纾及无名氏等,除董其昌外,几乎都是中小名家。即便是董其昌,其作品也是一件《草书苏轼赤壁辞卷》,也非其代表性画作。据此可知容庚的收藏取向。而像今释、今无、陈善、蒋予检、陈澧诸家,正是叶氏所谓的“冷名之在野派”,与叶氏主张不谋而合。

第二次提及《书画鉴》:

《书画鉴》办法弟久有此意,并属劝庞莱臣等为之,惟(唯)总觉吾国印刷术未精,又自己不谙此道,虽以监督指导(郭世五印瓷谱,一切工作皆自己监管),故且置之。沪上印刷并不见得高过北平,其原因不在技术,而在人事太费应付之事。近颇畏惧,亦缘所管之事太杂,精神不能专注,每致两失,故因循疏漏,均所不免,以致不敢贪多耳。

“庞莱臣”即庞虚斋(公元1864—1949年),近代有名的书画鉴藏家,编著有《虚斋名画录》,因其共同爱好,与叶恭绰交游颇深。郭世五(公元1867—1940年)为古玩家及瓷器专家,著有《瓷器概说》。此处所说的“印瓷谱”,当为1931年由其印行的《校注项氏历代名瓷图谱》。叶氏在此信中打算劝庞氏也效仿《书画鉴》,但后来并未实行,现在所看到的只是传统的文字著录。

第三次提及《书画鉴》:

捐示诵悉,寄件并收《书画录》,弟亦曾有意编印,以不讲生意经则,耗费太钜(巨),终日与市侩算账,实太苦事,故踌躇不决。最近或者先将自藏者印一册也。

此处的《书画录》即为《颂斋书画录》和《伏庐书画录》。据此可知,编印这样的图录,各项事务必须亲力亲为,叶氏自谓:“最近或者先将自藏者印一册也”,但恐怕畏于烦琐的应酬,最终作罢。现在所能见到的叶氏书画藏品录《遐庵清秘录》也和传统的书画著录一样,只是文字描述而无摄影图录,而且是直到1961年,众亲友为其庆祝八十大寿而印行。

第四次提及《书画鉴》:

再寄印《书画鉴》第三册,以后如需要弟之藏物,亦可出以印行。弟只要回数十册送人可耳。若然弟拟专以佛教有关者之书画二十件上下付印,盼示再定,不过概须在沪拍照,或由弟代找人拍照亦可。

这里提到的再印《书画鉴》第三册,后来并未付梓,而第二册即前述容庚所编的《伏庐书画录》。叶氏提出的编印“佛教有关者之书画”最终也未能实行。

第五次提到《书画鉴》:

《书画鉴》事并不易办,因两地寄印发行诸嫌系琐(与各方算账尤为可怕),如有能以安办之处(指印刷发行均妥当者),弟亦愿出所藏备用,不过要如我宗旨去做耳。

据此可知叶氏也颇有提供藏品参与《书画鉴》编印事宜的愿望,但遗憾的是最终未能付之剞劂。

叶恭绰信札中五次言及的《书画鉴》,最终也只出版了《颂斋书画录》和《伏庐书画录》。在叶恭绰信札中,不难看出,叶氏对此书的印刷和发行甚为关切,这在当时来说也许是个最为棘手的问题,对书画录本身的作品遴选则较少涉及。此外,他对提供自己藏品出书的期许及宗旨亦提出了一些看法,但终究未能付诸实施。

三、乡邦文物与地域文化

在叶恭绰著述中,涉及广东乡邦文献、文物的极多,在其书画藏品中,和广东文物相关的也不少,1940年他还在香港参与组织策划了以“研究乡邦文化,发扬民族精神”为主题的“广东文物展览”,出版了《广东文物》,对广东地域文化的研究可谓居功至伟。在信札中,叶恭绰谈道:“袁督师《饯别图》为吾粤一好文献,不知目下是否仍在江家?弟去年收到黄晦闻所藏《黎美周北行送行卷》,中有张二乔手书一诗,与此可称双美也。”“袁督师《饯别图》”即《袁崇焕督辽饯别图》,因卷首有“肤公雅奏”四字,故又称为《肤公雅奏图卷》。笔者曾撰文讨论《袁崇焕督辽饯别图》的流传经过:曾经王鹏运(半塘)、江瀚(叔海)、伦明(哲如)鉴藏,民国时期由伦明在京城将其影印成册,公诸同好。后来,此卷归马氏媚秋堂,再归澳门何贤,1958年还收入由《大公报》编辑出版的《广东名家书画选集》。2004年,由笔者参与策划的“广东历代书法展览”在广东美术馆举行,其时,由不愿透露姓名的澳门热心人士委托香港收藏家许礼平将此卷带往广州参展,展览结束后,由笔者经手将此卷捐赠广东省博物馆收藏。叶氏信札中所言“是否仍在江家”,当是指江瀚(叔海)。此卷虽然未经叶恭绰收藏,但仍为其撰写了《明赵裕子为袁督师作肤公雅奏图跋》,对其题跋作者及题跋地点作了考订。对于此卷作品的研究,近年学术界已有不少成果发表,可资参证。《黎美周北行送行卷》即《南园诸子送黎美周北上诗卷》,信中提及之“黄晦闻”即学者黄节(公元1873—1935年),广东顺德人,著有《诗旨纂辞》《变雅》。叶恭绰在《题明末南园诸子送黎美周北上诗卷二》中提及“收此卷时,以晦闻遗族甚窘,所费至千金”,正好与信札相互印证。此卷后由叶恭绰捐赠给广州美术馆(今广州艺术博物院)。在1981年,由香港中文大学文物馆、广东省博物馆和广州美术馆联合举办“明清广东书法展”时,此卷作品甫一露面,即引起热烈的关注与轰动。两卷被叶恭绰称为“双美”的作品,是广东乡邦文献的珍贵物证。

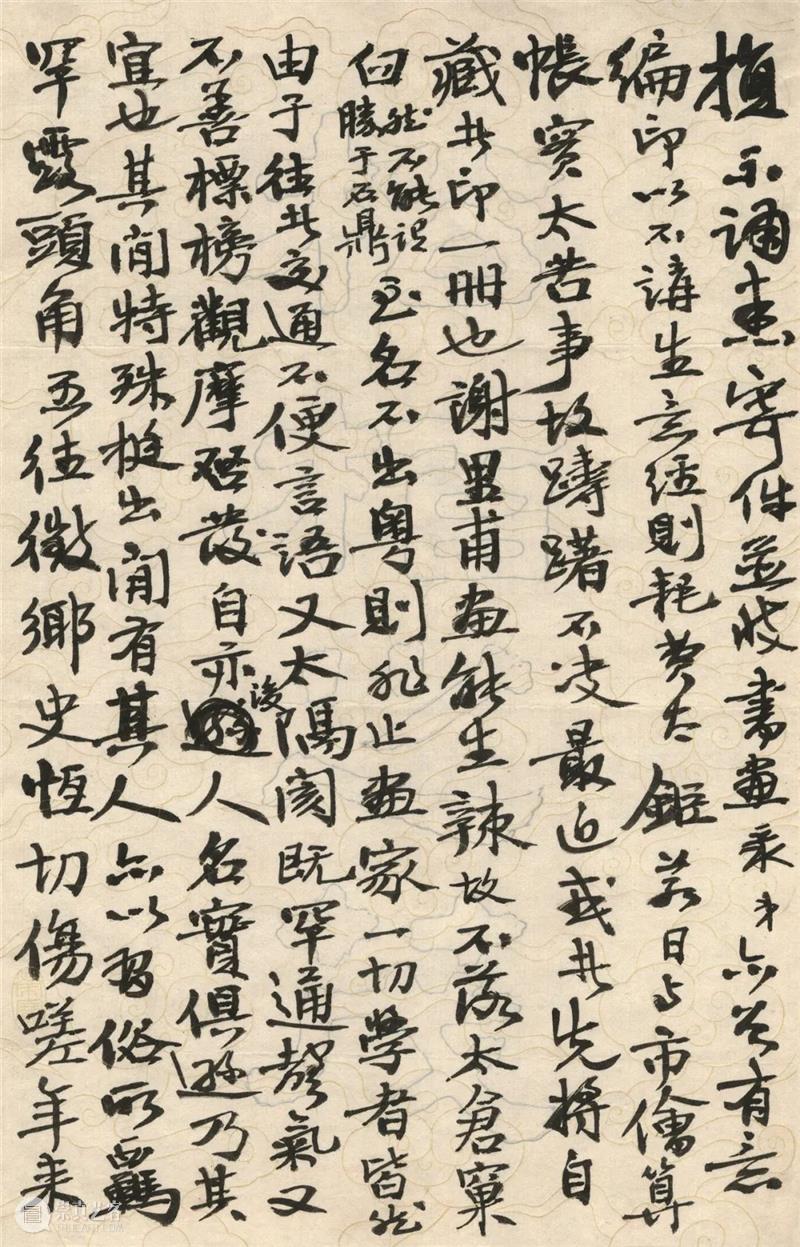

在叶恭绰致容庚的另一信札中,还谈及清代广东画家及岭南文献:

谢里甫画能生辣,故不落太仓窠臼(然不能谓胜于石鼎)。至名不出粤,则非止画家,一切学者皆然。于往者交通不便,言语又太隔阂,既罕通声色,又不善标榜,观摩启发,自亦后人名实俱逊,乃其宜也。其间特殊挺出,间有其人,亦以习俗所羁,罕露头角。亟往征乡史,恒切伤嗟。年来颇有续编《岭南遗书》之志,冀以发潜阐幽,策事颇絷难,未知能否如愿也。

叶恭绰致容庚信札之一

纸本 广东省立中山图书馆藏

“谢里甫”即清代广东山水画家谢兰生(公元1769—1831年),“石鼎”为另一广东山水画家黎简(公元1747—1799年),两人在清代乾嘉时期的广东画坛名震一时,并称“黎谢”。记得1993年,笔者刚入职不久,即参与策划“黎简谢兰生书画”展览并梓行同名画集,在粤港两地引起反响,足见两人在粤地影响之巨。正是这样的画家,却在中国主流画史上被忽略了,因而叶恭绰在信中发出了“至名不出粤,则非止画家,一切学者皆然”的感喟。他在《题谢里甫山水手卷跋》中也谈及此点:“里甫先生画与二樵齐名,世称黎谢,然生峭沉挚处,有时二樵且逊之。吾粤人不好标榜,故怀绝艺而名恒不显。二君虽驰名艺苑,但真赏颇稀,吾粤人之不爱家鸡,尤为怪事。”“二樵”即黎简。叶恭绰将两人名不显归结于“不好标榜”和“粤人之不爱家鸡”,与信中所言相得益彰。在容庚的日记中,提及其在1938年5月1日,还琉璃厂贞古斋“谢兰生山水册十二元”,说明容氏在此前购藏了谢兰生此画。叶恭绰此信,极有可能是容庚购得此画告知叶氏后而使其生发感叹。

信中提及“有续编《岭南遗书》之志”, 《岭南遗书》是由清代伍元薇、伍崇曜(公元1810—1863年)编辑的一套大型广东地方文献丛书,共出版了六集六十一种。第一集刊于道光十一年(公元1831年),第六集刊于同治二年(公元1863年),收录从唐代刘轲、宋代区仕衡到明代陈献章、清代黄子高等数十家粤人论著。叶恭绰有志续编此书,足见其对乡邦文献之重视。很遗憾由于物力和人力不济,此事最终未能变成现实,所以他在致容庚的另一信札中谈起未能实行之因:“《岭海遗书》无后援,不能办。此刻乃无陈济棠,奈何?哲如非办事之人,令其拟刻目及借给板(版)本则甚好。”陈济棠(公元1890—1954年)为广西防城人,曾于二十世纪二三十年代主政广东,治粤期间,致力于广东的经济建设和文化建设,使广东得以飞跃发展。“哲如”即前述收藏家伦明(公元1875—1944年),广东东莞人,曾任岭南大学教授,好藏书,其藏书楼曰“续书楼”,藏书数百万卷,著有《续书楼藏书记》《辛亥以来藏书纪事诗》《续修四库全书刍议》等。叶氏感叹没有像陈济棠一样重视文化建设的实权人物,像伦明这样的藏书家也只能提供较好的版本而也,不能令续编《岭南遗书》之事成行。

叶恭绰致容庚信札之二

纸本 广东省立中山图书馆藏

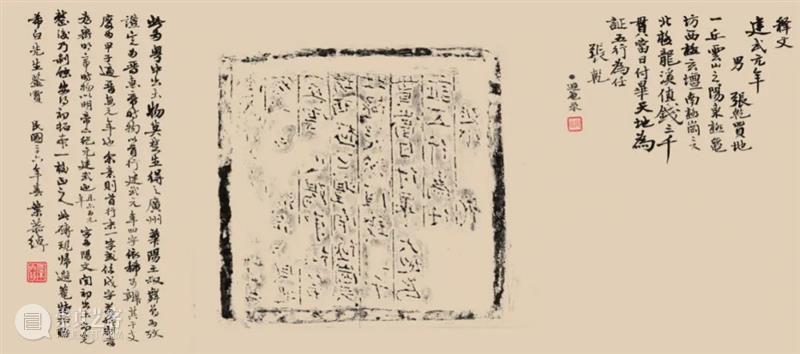

叶恭绰在1937年1月27日致容庚信札中有:“乞附呈粤出土墓券拓本一事,敬希詧入”,在信末附有墓券拓本一帧。在拓本右侧,为叶氏对墓券的释读:“释文:建武元年,男,张乾买地,一丘云山之阳,东极龟坊,西极玄坛,南极二久,北极龙溪,值钱三千贯,当日付毕,天地为证,五行为任。张乾。遐庵录”,钤朱文方印“遐庵”。在拓本左侧,则有叶恭绰详细考订:“此为粤中出土物,莫楚生得之广州。华阳王叔舞曾为考证,定为晋惠帝时物,以首行建武元年四字依稀可辨。其干支度为甲子,适晋惠元年也。余意刻首行末一字或戌字,若然则当为齐明帝时物,以明帝亦从元建武也(且亦为元年)。字为阳文,闻初出土尚完整,后乃剥蚀,安得初拓本一校正之?此砖现归遐庵,特拓贻希白先生鉴赏,民国三十六年春叶恭绰”,钤白文方印“叶恭绰”。“莫楚生”即莫棠,清末民初藏书家,兼藏书画、器物,著有《文渊楼藏书目录》《桐井文房书目后编》《铜井文房书跋》等。叶氏对此砖考订尤为详实,据此可知其流传有序,亦可见叶氏对古物专研之精深。叶恭绰对书画及青铜彝器、玉器均有收藏,对古砖及砖拓的鉴藏并不多见,此砖拓或可有助于认识其鉴藏之全貌。

叶恭绰题赠容庚的砖拓

纸本 1937年 广东省立中山图书馆藏

叶恭绰与容庚因其共同的喜好,两人有着共同的朋友圈。在吴湖帆(1894—1968)的《丑簃日记》中,就记载着吴湖帆与容、叶数人一同聚会的情形:1937年4月6日:“同恭甫到遐翁处饭,晤简琴石、容希白、王秋湄、江岳鸾、胡肇椿、陆丹林、陈端志及广东藏玉家陈大年等。除陈端志外皆粤人,陈、彭与余三苏人耳”,“恭甫”为彭恭甫(1897—1963),苏州人,画家;“简琴石”为简经纶(1888—1950),广东番禺人,长于诗文书法篆刻,著有《甲骨集古诗联》;“王秋湄”为王薳(1884—1944),广东番禺人,精研金石、音韵、书法,著有《章草例》《摄堂诗选》;胡肇椿为广东南海人,考古学家,曾于上世纪二十年代担任上海博物馆馆长,后为中山大学教授;陆丹林(1896—1972)为广东三水人,擅书画,喜好鉴藏,著有《当代人物志》《革命史话》;“陈端志”又名陈光辉,博物学家和历史学家,著有《博物馆学通论》。在7日的日记中,吴湖帆还记录:“晚马叔平招饭于撷英西菜社,同座为叶遐庵、邓叔存、容希白、藤石渠、杨今甫及余,与主共七人”,“马叔平”为马衡(1881—1955),曾担任故宫博物院院长,金石学家、考古学家,著有《凡将斋金石丛稿》、《汉石经集存》;“邓叔存”为邓以蛰(1892—1973),美学家和教育家,著有《画理探微》、《六法通铨》等;“藤石渠”疑为“藤若渠”,应为滕固(1901—1941),美术史论家,著有《中国美术小史》、《唐宋绘画史》等;“杨今甫”为杨振声(1890-1956),教育家、作家,著有《玉君》。从两次餐聚的参与人员可知,他们都是二十世纪有名的学者或艺术家,大多活跃于北京或上海,都是容、叶两人共同的朋友。正是因为有这样的交游基础,作为乡友的容、叶两人在信札中所表现出的学术谈论与胸无芥蒂也就顺理成章了。但不无遗憾的是,现在我们所见到的只是叶恭绰致(复)容庚信札,并未见到容庚复(致)叶恭绰信札。在容庚的日记中,两次提到复(致)函叶恭绰:一次是1936年3月27日:“复叶遐厂信”,一次是1939年3月7日:“写信与九妹、黄仲琴、叶遐庵”,但现在经过多方搜索,均无法查到容庚的信函。这种单向的信函固然让我们无法全面了解两人的交游情况,但仍然可略窥叶恭绰在考古学社、《书画鉴》及区域文化方面的所扮演的角色及贡献。在既往的叶恭绰研究中,所涉内容极为广泛,但唯独于其在以上诸方面研究极为少见。这些信札,或可补其阙如。当然,叶氏信札所涵盖的内容远不止于此,至少还包括青铜彝器等藏品交易、“尺”的鉴定与考订、寿县考古发掘等,但限于篇幅,笔者拟以另文详述。

叶恭绰作为一个精研考古与乡邦文献文物的学者,一个长于书画与彝器鉴定的收藏家,他在致容庚的信札中只是表露其学问与见识之一斑。因这批信札并未公开梓行,尚不为人所知,所以笔者不揣简陋,希冀为叶恭绰研究提供可资参证的信史。在叶恭绰研究浩如烟海的文献中,这些带有私密性质的个人通信的发见,未尝不是另一条通往全面了解叶恭绰治学与交游之路的捷径。

作者为中国国家博物馆研究馆员

(编辑:刘谷子)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉚期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享