董希文|谈敦煌艺术问题(1960)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

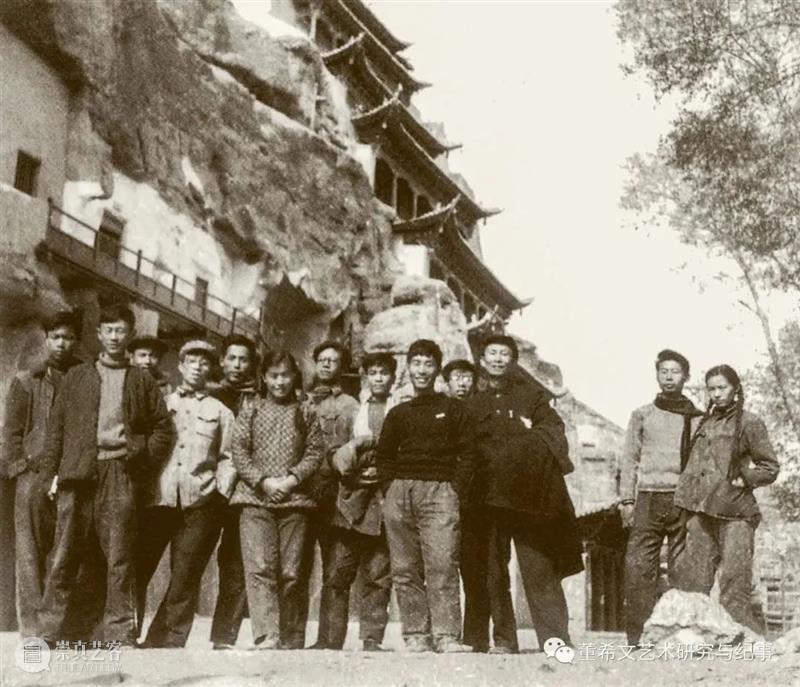

1960年10月,董希文(左窗)带领学生到敦煌考察时留影(前排左起:进修生、陈庆奎、王霞、高泉、邵伟尧、许幸之;后排左起:艾民有、颜铁铮、刘秉江、姜宝星、黄金声、费正)

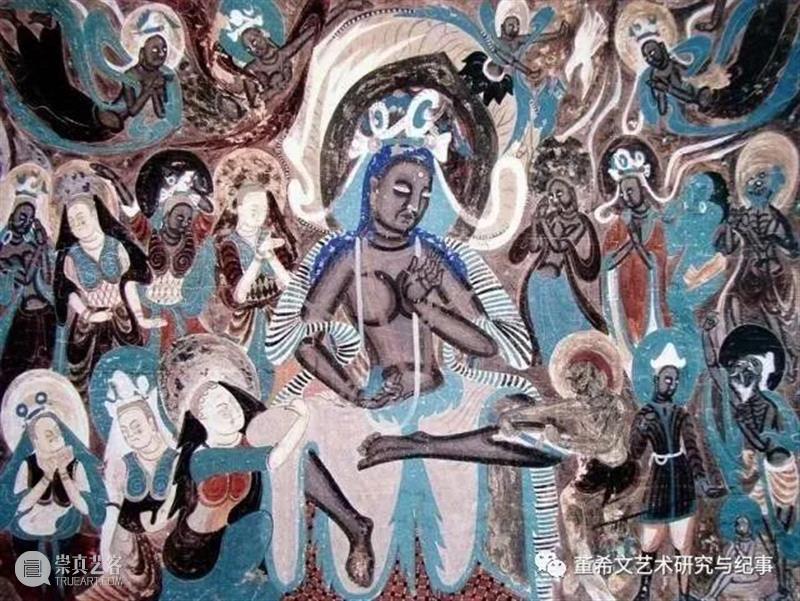

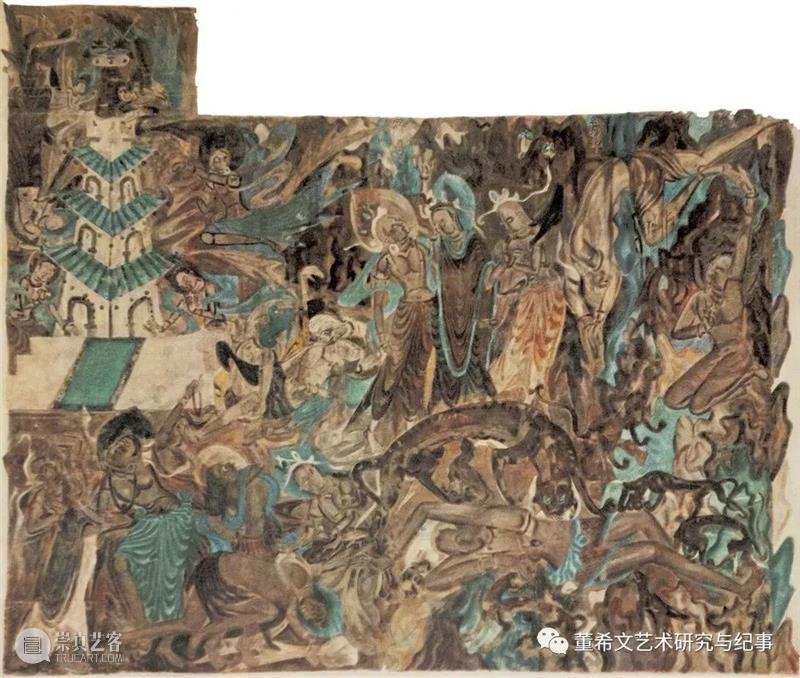

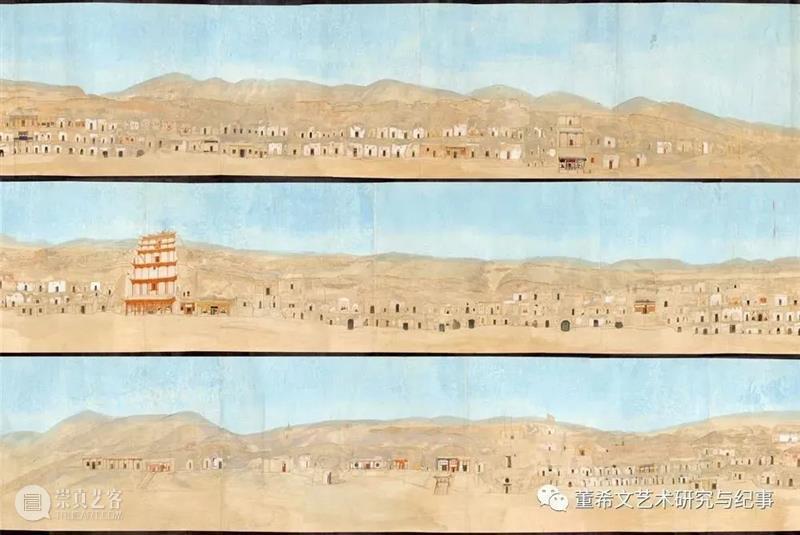

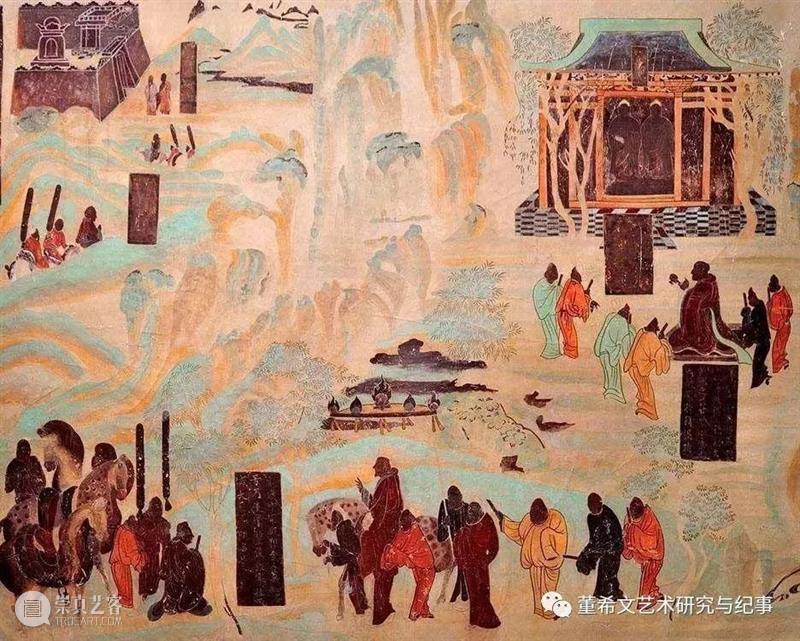

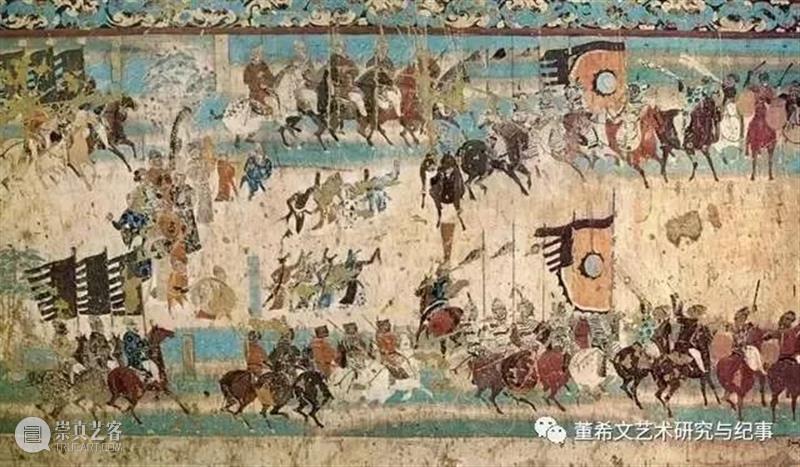

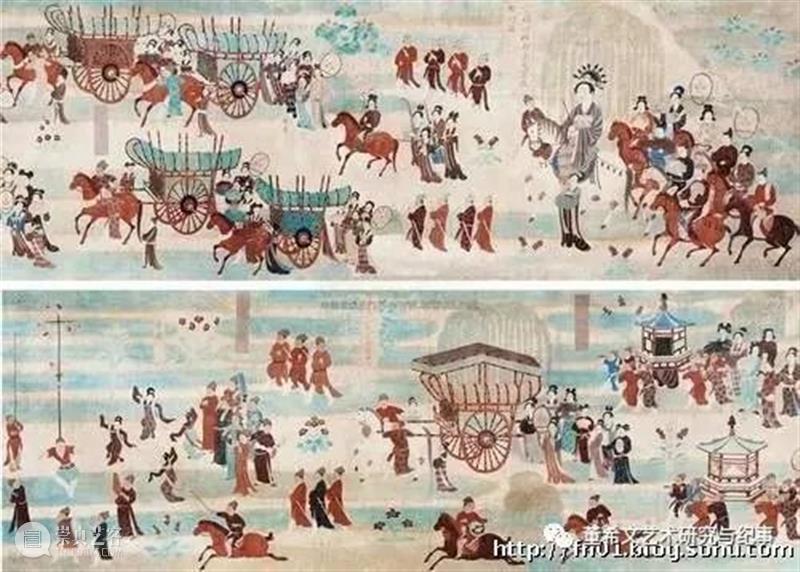

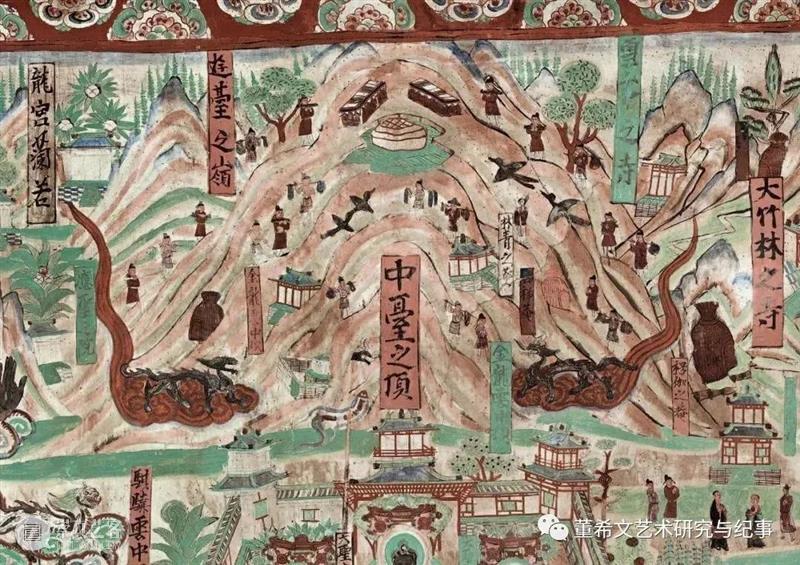

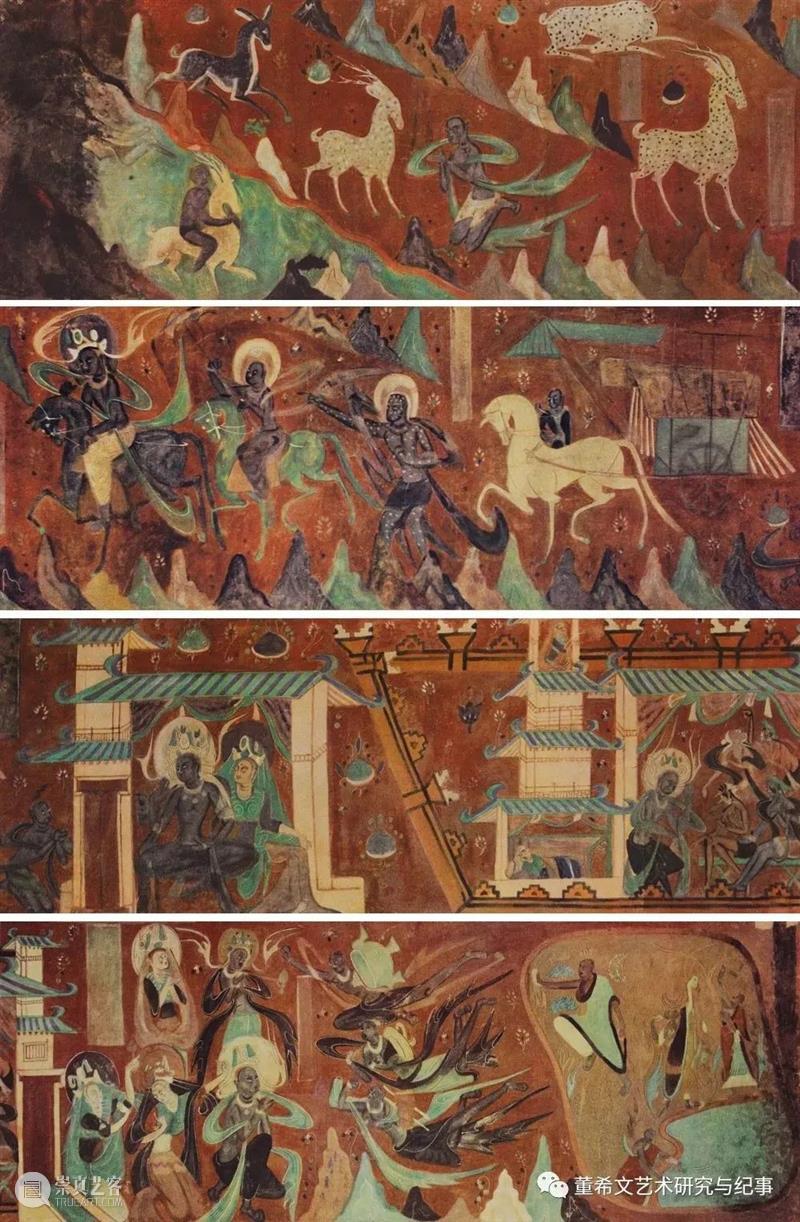

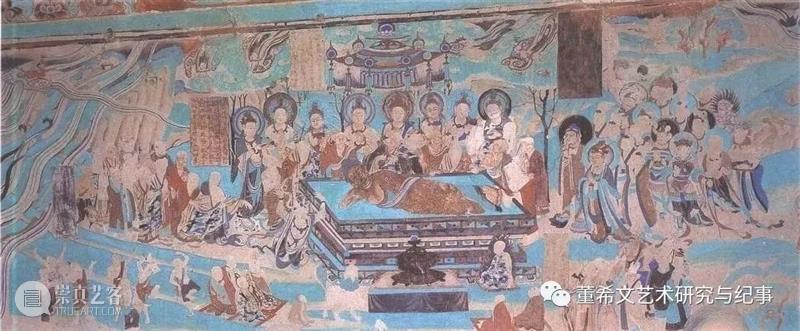

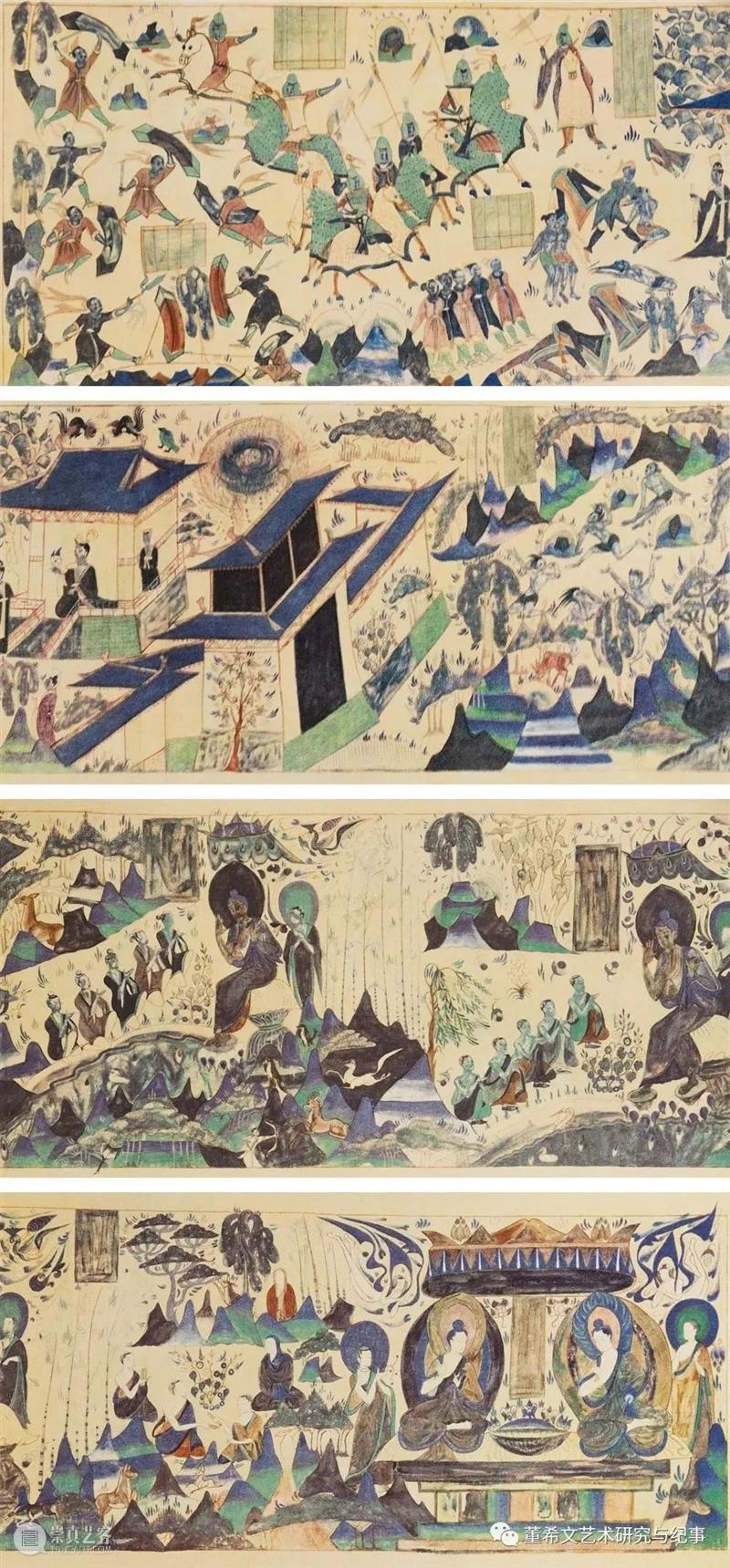

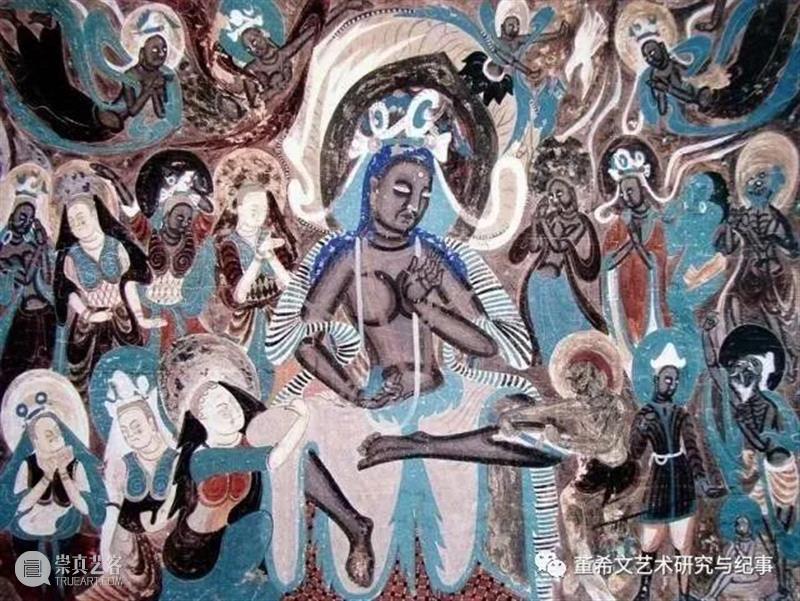

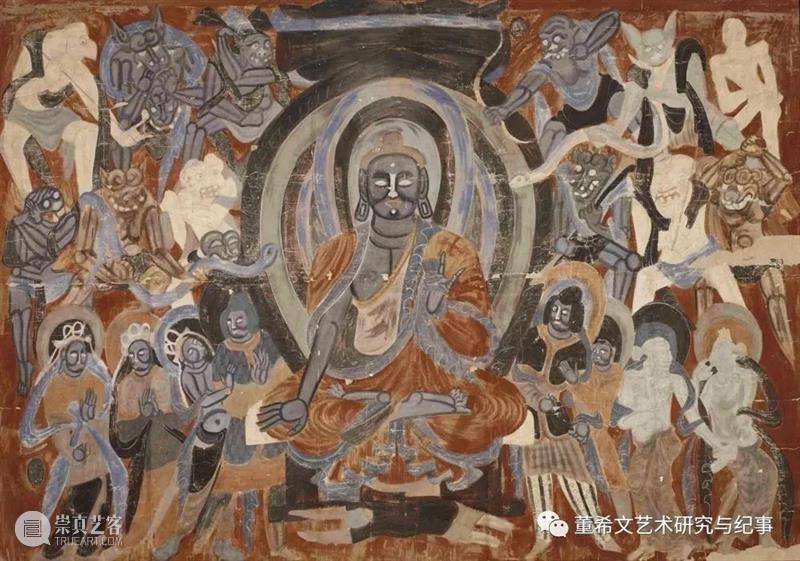

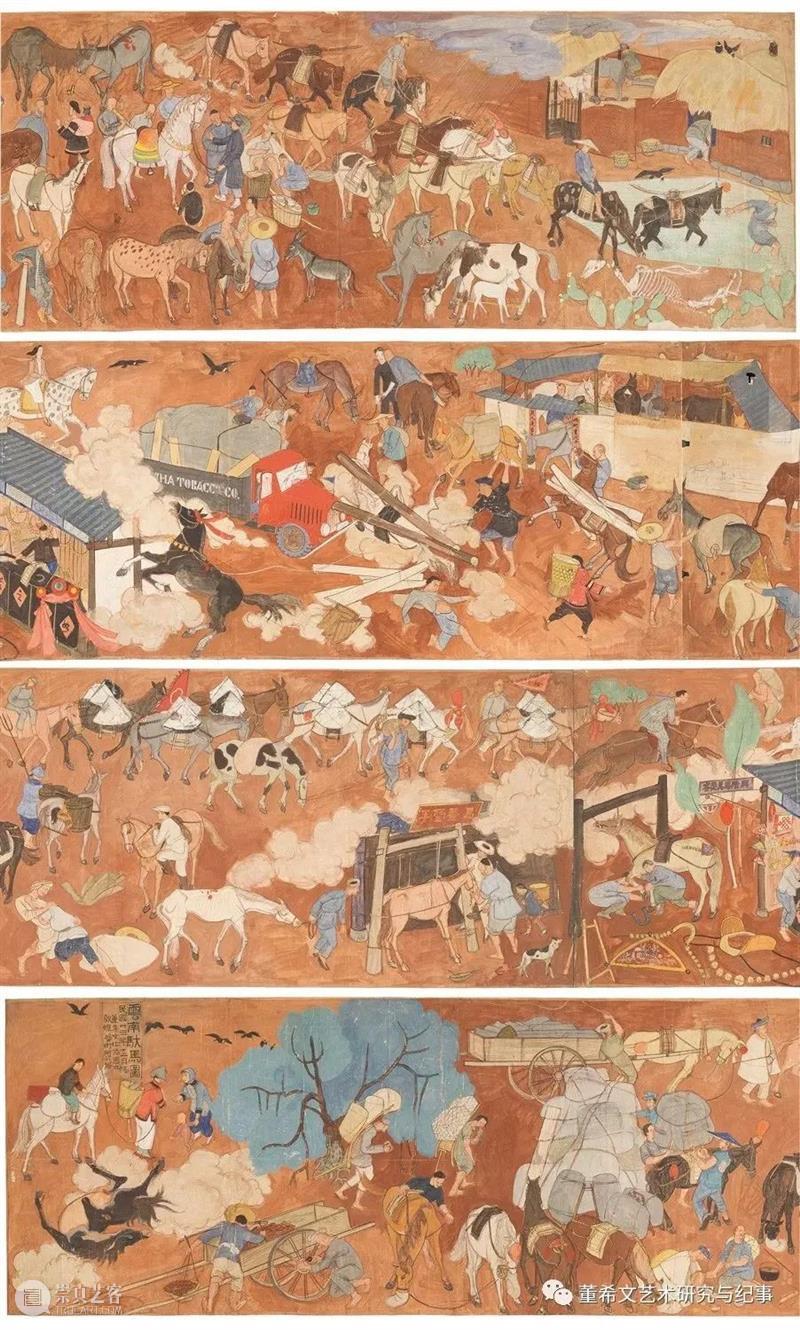

董希文先生年轻时曾在敦煌下过近三年苦功,考察并研究临摹了大量洞窟壁画,敦煌艺术深刻的影响和丰富了他的美学思想和艺术创作。1960年作为教授,董先生带领中央美术学院学生再次到敦煌观摩学习,他向学生介绍莫高窟壁画时首先花大量的篇幅讲解它的历史从而理解敦煌艺术。尽管当时的社会条件造成许多条条框框甚至禁区,他仍然引导学生通过细微观察和深入的思考来辨识壁画中所蕴藏的重要艺术价值和历史意义。 在敦煌学已经被人们普遍关注的今天,我们仍能在董先生的这堂讲座中获得独到的新意并对他自己的创作道路有进一步的理解。在此还要感谢邵伟尧先生,他作为当年董希文工作室的学生做了这篇详细记录。邵伟尧附白:1960年10月4日和6日晚,董希文先生在敦煌千佛洞对中央美术学院油画系、国画系、雕塑系四年级学生谈敦煌艺术问题。当时董先生未备讲稿,信口而谈,课后曾让我将详细的记录稿抄写一份给他,一直未发表。此文乃按原记录整理而成,错漏处由原记录者负责。关于敦煌艺术的问题原来准备对油画系工作室的同学谈的,现在三个系的同学都参加了。这次先从总体上来谈,可能比较泛泛一些。今天只开一个头。这几天准备不充分,只是开步钻了几天洞子。抗战时期虽然在这里生活过一段日子,但当时研究工作还未全面展开,除了个人临摹外,对佛教艺术的更深研究,对经变的解释等还不够,何况是15年前的工作,印象已经比较模糊了,文物研究所的同志解放后一直在这里进行研究,照理不应该由我来谈的。现在同学们参观了几天,有不少感触,也产生不少问题,面对这样丰富的文化遗产,这是必然的。过去对遗产的学习,对油画系来说,更是如同一张白纸。现在提出一些问题,如果不讨论的话,会影响学习的效果。我们要学习古代艺术传统,我们要批判继承,取其精华,去其糟粕,推陈出新,古为今用——要达到这样的目的,学习下去。如果所提出来的问题不加以讨论解决,在学习时必然会徘徊不定,现在油画系已经产生这样的问题了。我们的遗产是十分丰富的,如何以马克思列宁主义的观点去认识是一个新的问题,以正确的历史观点去研究是一个新的课题。过去虽然不少艺术工作者对风格、佛经等进行了长期的研究,现在既然新的问题出来了,就要摊开来谈,以求共同认识。过去的研究工作对经义的考据下了不少功夫,但在艺术上几乎是一个空白点。研究敦煌的艺术是爱好艺术的人们所共同努力的,要以新的观点和方法去研究,找出一些新的路子来。昨天挺忙,今天抽时间考虑了一下,可能有错误,准备谈以下几点:1.敦煌佛教艺术不仅在艺术上对祖国文化有巨大的贡献,而且在历史上有很大的价值(可从历史、时代背景的粗浅轮廓谈起)。2.佛教与佛教艺术的关系。我们对于佛教及佛教艺术应区别对待。3.敦煌历来的画匠如何对待佛教经义、故事画;在艺术上如何表现;他们如何在宗教束缚下,曲折地但又是广泛地描写生活。他们的现实主义创作方法。5.敦煌绘画的艺术形式技巧问题(主要从油画的角度来谈)。(编者注:记录者未提供第5部分内容) 纸本彩墨 148x174cm 1944年 敦煌研究院藏莫高窟代表中国艺术发展的重要阶段——宗教艺术的发展阶段,我们从中可以看到宗教艺术的传入—演变—发展,并可看到中国艺术发展的大致轮廓。因为除早期汉画、雕刻之外,隋唐和隋唐以前的中国美术作品留下来的极少,如故宫的《洛神赋图》、《女史箴图》、《游春图》等,也可能是宋代摹本,非原作。而在千佛洞却有这许多从魏、晋、隋、唐、五代、宋、元至清代的壁画、雕塑,数量多,有系统,这是中国丰富的艺术遗产的第一个宝库,与麦积山、丙灵寺相比,是年代最久、最丰富的。这是研究中国古代绘画的特别珍贵的资料。我们学西洋美术史谈到意大利文艺复兴时期的艺术,都认为是最古最好的,但那只相当于我们的明代。敦煌艺术的主要成就在元代以前,比文艺复兴不知早多少;(明代版图退守嘉峪关,千佛洞就没有建洞子。)从这方面来看,艺术价值是很高的。同时,它也有很高的历史价值。我们可以从敦煌艺术中看到历史背景、社会的演变,当时人的生活、当时的时代精神对这里的艺术的影响等。同时敦煌艺术中也有具体的人物。千佛洞建于纪元前2世纪,敦煌还在匈奴人掌握之中,他们时常入侵河西走廊以东地区,在相当长的时间里,进行拉锯式的争夺。到汉武帝时,为了防止匈奴入侵,巩固西部边防,攻下了敦煌这一带,建立敦煌、酒泉、张掖、龟兹四郡。建郡后逐渐与新疆、中亚各小国建立有益的交往。从这时起,敦煌与国外关系逐渐发展。从中西交通史讲,中国与外国以前无海运。海路在13世纪(南宋至元)才开通,以前只有走河西走廊,感到十分困难,要通过很广的沙漠地区。汉武帝要打通这条要道,使中原经济、文化、物质资源输出外国,与印度、波斯、希腊进行经济、文化交往。这条路虽然艰难,但却是唯一的。而当时这条丝绸之路的中心点就是敦煌。敦煌以西是阳关、嘉峪关、大沙漠,敦煌是沙漠中的绿洲,因之繁盛很快。随着政治、经济、文化交往的发展,佛教传入,佛教艺术就兴盛起来。董希文《戈壁驼影》布面油画 84x132cm 1947年佛教是纪元1世纪左右传入中国的,以敦煌为落脚点。当时敦煌作为国际交往的大码头,也是佛教艺术的落脚点。自那时以后,印度来的高僧要经过这里,中国的高僧也要经过这里去印度,如唐玄奘,佛教在这里越来越兴盛。同时,由于敦煌是政治、经济的交往场所,因而也是文化娱乐的场所,商人们的活动留下了许多历史资料。东汉以后,从三国的魏到五胡十六国,由于封建割据,统治者之间时常争战,社会经济受到很大破坏,人民生活在水深火热之中,因之北魏拓拔氏(鲜卑统治者)利用人们的苦闷心情(要求过平静的美满生活的心情),大力宣扬佛教(敦煌就留下不少北魏的洞子),以麻痹人民。北魏献文帝兴建寺庙居然用铜10万、黄金600斤来铸佛像,大建寺院。敦煌这里只是一部分而已。统治者利用佛教故事画(佛传、本生故事)等佛教艺术来麻醉人民,宣扬自我牺牲、不抵抗恶势力来麻痹人民的思想。这种历史背景如一面镜子一般,从洞子中可以找出来。西魏的洞窟有题记的只有285洞,时间难肯定。北周时间短,有无洞窟是不很清楚的。隋朝(581-618年),时间短,但隋统治者信奉佛教,过豪华生活,穷奢极侈,不管在宗教上还是在其他方面均调动了很多的人力物力,大兴寺院,莫高窟就建了110个洞。隋代的统治者在短短的时间内,耗费如此巨大的人力物力,大兴土木,必然不久即覆灭,如火苗一样一闪即逝。在中西交通方面,汉张骞出使西域之后,中国对外交往日益兴盛。隋代的对外交往更多、更远,如从图案中看到的连珠纹就是从波斯来的,飞马、飞鹅是受了伊朗的影响。可知当时外来影响是越来越广,越来越远。李渊、李世民统一全中国,建立大唐帝国,封建统治者采取了一系列新的措施,使封建社会发展到鼎盛期。对内采取缓和阶级矛盾的政策,在经济上大力发展生产,废除不少苛捐杂税,实行“均田制”,人民生活安定,所以初唐时农业、手工业、商业发展较快,人民生活比较富裕。随着大唐帝国政治、经济、文化的发展,宗教艺术也发展很快。初、盛、中唐建了不少洞,共有240多个。另外,唐朝对外也采取了一系列措施,军事上扩张版图,文化交流随政治、军事发展而发展,中外交流越来越旺盛。唐朝前期(初唐、盛唐)为中国封建社会欣欣向荣时期。在敦煌的艺术中,反映了佛教艺术规模巨大、丰富,风格健壮、繁华,这种艺术风格与社会有关。755-763年,因安禄山之乱,大唐帝国的统治基础发生动摇,开始走向衰落。这一点在敦煌艺术中亦像一面镜子一样反映出来。盛唐之后是停顿或下降。有人说:“艺术是时代的寒暑表,是时代的一面镜子。”这是很有道理的。中、晚唐以后,土地更集中,贫富更悬殊,内战连绵,外族入侵。回纥、吐蕃不断进扰河西一带。唐大历、建中年间,吐蕃占领敦煌一带,持续70年之久,敦煌与中原交通断绝。莫高窟壁画所用的颜料,除石青、石绿是本地出产的以外,朱砂是从外地来的,中唐、晚唐朱砂很少用,盛唐更不同,而多用土色,冷冷的调子,不如初、盛唐大量用红,又浓又热烈的色调。781年,吐蕃打到河西一带,敦煌沦陷70年。敦煌小官张议潮率领敦煌人起义,连战7年,收复了河西一带11郡,使河西一带与中原交通恢复起来。东从西宁、宁夏,西到吐鲁番,与长安连成一片。张被封为河西归义军节度使。张死后,曹议金等(五代)统治瓜沙一带三世,共130年。在这个时期,虽然外族时常入侵,但敦煌比较安稳,勉强支撑住了,并修了不少洞窟。来到晚唐至五代的洞窟看,洞窟的规模很大,供养人豪华,与河西一带少数民族的交往关系在壁画中也反映出来了。从《维摩诘居士变》中的各王子的排列关系,可以看出当时的历史背景来。纸本水粉 71x1222cm 约1944年 敦煌研究院藏五代时期经济、文化往南方发展,北方不如南方,但曹议金继承了张议潮治理瓜沙11郡的局面,仍然开凿了不少洞子。这种微妙关系在敦煌艺术中也有所反映,在供养人及王子排列上可以清楚地看见。北宋初年国势强威,农业手工业发展很快。唐代瓷器是工艺美术上的集大成者。唐代绘画在继承唐五代传统的基础上逐步发展,在画院中集中了不少画家,一般说来应该发展很快,但千佛洞的宋画是走下坡路的,内容不丰富,形式简单化,色彩也比较冷淡(可能受儒教的影响)。另一方面,宋代的陆路国际交通线逐渐停顿,移往海路。尤其在元代,海路更为畅通,国际交往基地移往东部沿海,西部逐渐衰落,敦煌千佛洞就受到影响,在洞子里得到具体的证明。以后有196年的西夏统治时期(后来西夏亡于蒙),这时也开了几个洞子,作品不少。从西夏洞中可以看到西夏民族的特点很显著,民族乡土气息很浓,服饰、图案是比较繁琐呆板的,如四方连续图案。以后元代更衰落,洞子更少,但从元代洞子反映出来,绘画的发展是有特点的,特别是湿壁画的发展。元代以后也许由于衰落,敦煌有相当长时期为人们忘记,明代版图更不能及此。讲到清朝,必须谈藏经洞的事。光绪二十六年,湖北道人王道士(左宗棠部下逃兵,流落敦煌)发现了藏经洞,敦煌又引起人们的重视,轰动了全世界,帝国主义文化特务进行了数次盗窃。这个藏经洞可能在宋朝以前就搞了,从纪元5-10世纪,许多东西都放在这里,北魏到宋初有30000多卷东西,主要是佛经、道教画、文书、卷轴、绢幡、刺绣佛像、铜像等。这些文物中的图书一部分为印本,一部分为手抄本,尤其以六朝人的为最绝。其中内容有地理志、文学小说、通俗诗歌、公文、文件、账单等,这些文献资料对研究宗教、政治、经济、文学是极重要的资料。发现的藏经中有汉文、藏文、印度文、蒙古文、康居文、回纥文等,蕴藏了5-10世纪的有关封建社会历史、文学的资料。藏经洞的发现及遭劫证明清朝统治者的昏庸及帝国主义的掠夺野心。最早染指藏经洞文物的是英、法帝国主义分子,接着是日本人,最后美国人华尔纳开始盗运壁画,偷了26方,第二次带助手来运了三牛车胶布,准备将285洞完全盗走,因当地老百姓把他们赶走才未得逞。今天党和人民政府对祖国文化遗产极为重视,保护越来越好,是鲜明的对比。敦煌壁画反映了许多有影响的历史人物的活动,描绘了不同历史时代的各种人。张骞是汉武帝时的政治家、外交家、探险家,两次受命出使西域,同西域诸国建立了友谊交往关系。中国文化传到西域,西域文化传到中国,他的功绩是不可磨灭的。在洞中画了张骞出行的场面(323洞,初唐)。《宋国夫人出行图》,是研究晚唐河西一带的极珍贵的材料。大量的供养人像之中,除了帝王贵族、大官小官,还有一部分是贫民、奴仆、妓女的。其他壁画中也有表现人民生活的画面,生产劳动的画面,包括自然环境、建筑,不同民族、不同阶级的人物、服饰、舟车(牛车、马车、轿车;劳动人民的、贵族统治者的,十分丰富)。当时的人上轿车是从后面上的,描写得十分生动具体。又如《五台山全图》,原来传为文殊修行地,为佛教圣地,画了太原经五台山到郑州的地图,这可说是现在保存的最早最大的地图。虽然它不是极为科学的地形图,但它记录了当时人的生活,从完全的宗教活动到日常琐事都画上去了,可以说这是很好的风俗画,很好地反映了当时社会生活的一部分。其他方面可以作为参考资料的更是多不胜举,如耕作、收获等。有一些原来是出自宗教的经义,但经过画家们的手却曲折地反映了当时的时代生活。以上所谈,说明敦煌壁画不仅有很高的艺术价值,而且有很高的历史价值。如果仅从艺术表现着眼,就没有前提了,故必须先谈历史背景的问题。毛主席教导我们要继承传统,学习传统。我们对待传统不能全部接受,也不能一笔勾销,要批判地接受,要取其精华,去其糟粕,推陈出新,创造社会主义新文艺。具体应用到佛教艺术应当如何,是很难说准确的,有什么错误希望同志们指正。佛教所宣扬的世界观是唯心主义世界观。统治者利用宗教以达到他们统治人民的目的,而宗教艺术为宗教服务是否完全反动呢?这个问题值得研究。如果说宗教是麻痹人民精神的鸦片烟,宗教艺术也是完全反动的,这就不合适了,是一笔抹煞的态度,美术史就无需研究,古迹也就无需保护。如果全抹煞了就不用成立敦煌艺术研究所,我们也不必千里迢迢来学习研究了。显然,正如列宁所说,宗教是人民精神的鸦片烟。但我们如何对待宗教艺术,我们究竟如何研究、学习它,这是另一个问题。有人在遗产面前疑惧彷徨,尤其在学校批判19世纪资产阶级文艺后,在佛教艺术面前首先是怀有很高的警惕性,这样是好的,但上述问题不解决就会有抵触。如果凡打上宗教烙印的艺术都一笔勾销,那么,这就是对遗产采取粗暴的态度。至于如何去其糟粕,取其精华,是一个值得研究的问题。来敦煌之前与个别同志交换意见,我认为宗教与宗教艺术有关系也有区别,这是一点(以下要谈)。就宗教本身而论,初创及以后被利用来麻痹人民,在性质上是有区别的。我对宗教问题研究不多。在人类社会初期,人对自然界有神秘观念,对生存、生活、斗争也有很多模糊观念,因而产生迷信,逐渐形成宗教。在阶级社会中,人与人的斗争尖锐,统治者的压迫残暴,被压迫的人民在不能解脱痛苦的时候,有时心里产生一种逃避现实、追求美好的理想生活的愿望。在精神上追求这种生活,故宗教初创时总有某教主领导人民反抗统治阶级,但他们往往是消极的,不抵抗主义的。他们起码是采取不合作的态度,这方面有它的进步性与局限性。但宗教形成以后逐渐演变发展,统治者用以麻醉人民,就要另当别论了。而被统治者相信宗教,是追求美好生活,希望摆脱痛苦,尽管是消极的,但也反映了一定的人民的理想愿望。宗教的起源,经典的组成,除了一些胡说八道之外,还有部分是来自人民愿望的宗教故事,如佛传故事等。许多故事比佛教建立还早,如印度的民间传说(据学者的说法),故事的流传有它的人民性、进步性,至少起了人民之间互相教育的作用。但这些故事往往被宗教利用,打上宗教的烙印,被宗教篡改而完全变了质。例如佛本生的故事,是释迦牟尼未成佛前作为印度净饭王的儿子悉达多太子的故事,据说其中很多是民间故事被拿来作为佛教故事,把好人说成是释迦牟尼(释迦牟尼原义为仁慈清静,后为佛祖专称),坏人说成为释迦牟尼的对立面,其中许多故事有教育意义。如牺牲自己、帮助别人是原始的互助思想,但说成是释迦牟尼佛(国王的太子),这样阶级立场就改变了,好人就是国王、太子。我们看这些佛传故事,可以推想作为民间故事时的人民性,而打上宗教烙印之后又另眼相看,能这样看则许多民间故事是十分有意义的。佛经中有许多荒诞的东西,但画家后来画这段佛经就是另一回事。画家如何选题、表现内容、解释主题、表现人的品质性格等,就大有文章,画家往往在其中表现了自己的想法,表现了他的世界观、人生观、美学观,有他的立场、观点。因之,佛教艺术与经义就有很大出入,性质上很不相同。佛教艺术有现实主义的传统,在复杂的条件下发展。如敦煌壁画虽然有浓厚的宗教色彩,画的总是宗教题材,但画家有自己的想法、作法,总是曲曲折折地、广泛地表现生活,反映对现实生活的美的认识,如耕作、治病、收获、打渔、打猎,反映了当时一定的现实生活与风俗习惯,这方面例子比较多。画家画到与现实有关的内容都津津有味去发挥,在宗教题材的约束下好像得到解脱一样。在壁画中表现了人民的愿望,对善恶的褒贬,对坏人的批评。如鹿王的故事:一猎人掉入水里,九色鹿救起他,猎人感恩,愿作奴仆,鹿王只要他保密不告诉别人,那人设誓说万一告密则全身长疮、口臭。国王梦到美丽的九色鹿,发告示悬重赏求鹿。猎人告发了九色鹿,国王出猎,九色鹿由乌鸦叫醒。画中画了九色鹿站在国王面前控告猎人,国王听后不但不杀鹿,还通令全国不杀此鹿,王后为之气死。画面上鹿的表现是在国王面前理直气壮地控告,在印度原故事中是说跪下来的。虽然被利用作宗教的工具,但是,也可以看到画家的表现是好的,是对坏人的控告。这样的例子就不一一枚举了。另外一个问题是敦煌艺术与西洋绘画的人文主义有相近的性质。意大利的人文主义在当时有它的进步性,但现在是不好的,归根到底是人性论、人道主义,对今天有害。在佛教艺术中也有与人文主义相近的东西,如菩萨、佛弟子,这是神,但画家常常给予人性,将神作为“人”来画。如唐代将菩萨画作唐代妇女,与佛教要求的人是否绝对一样呢?显然有所不同。唐以前的菩萨是不同的,唐代的菩萨更有人的气息、人的性质,更近于文艺复兴人文主义的性质,今天看来是不能接受的,但从“神”画作“人”这一点是有相当积极意义的。如画阿难是年轻哲学家,迦耶是老年的哲学家。某些画看去十分熟悉,比早期更有民间的气息,像生活中的某人,比早期更有现实主义气息。董希文 临《萨埵那太子本生故事》(428窟 北周)纸本彩墨 61x416cmx3 1943年 敦煌研究院藏许多画使用了现实主义创作方法(这方面临时想的可能比较乱),如《维摩诘居士变》,他不是剃度过的和尚,而是在家修行的人,是广才博学的人,很有智慧,善于争辩,生病时与人争论,或以装病诱人与之争论,如来佛祖就派文殊与之争辩。我们看到对这两个人的描绘是十分生动、不同的。维摩诘居士有一种长者的仪表,深思的神情和辩论中的激情(坐的神情、嘴巴、眼神、全身动态),与对文殊的描绘有鲜明的对比。又如《涅槃变》,释迦牟尼的灵魂脱离法体,本来不是可悲的,但后面的人物就有不同的反映:大菩萨对死的意义明了,不以为然。小弟子佛教觉悟较低的就不同,罗汉较好,而小弟子则十分激情地哀悼,各国王子从属就更加悲痛万状。在这些不同人物的刻划上,现实主义创作方法是表现得十分充分的。另外一个洞窟壁画,画涅槃座下婆罗门教徒在敲锣打鼓地庆祝,这种绝对相反的心理刻划,是很好地运用了对比的表现手法。又如壁画画如病得医如母得子的法华经变,表现这样的环境:柳树开了花,是春天的景色,贵妇人坐在胡床上,旁边坐一女人抱小孩,小孩可能生了病,门外有一丫头带医生走过来,后面有一丫头抱着药,把医生的匆匆而来表现得十分生动。胡床上贵妇人坐以待医的焦急心情表现得十分明确。贫民状的医生与贵妇形象的对比,是运用了现实主义的表现手法的。同时妙在把两句经文联系起来统一在一个画面上。前面所谈历史意义部分可以作为一面镜子来对比,现在谈艺术价值部分,以更多的例子来说明,这个部分不容易说好,搞不好会影响对千佛洞以及中国古典艺术的评价问题,对这一重要的部分估计不准,则对南北朝卷轴画等会估计不足,如北朝顾恺之,唐阎立本、吴道子等皆为宗教题材作画,因此对宗教艺术问题的认识会影响对整个古典艺术的认识。一般说来,浪漫主义应分为积极的和消极的两种。艺术上的人民性应该是指劳动人民的人民性而言。问题是宗教毕竟是人民精神的鸦片烟,但是否等于宗教艺术只能是消极的东西呢?如果它们均是反动的,则千佛洞的艺术就不必谈。在消极浪漫主义之外,是否还有表现劳动人民生活和感情的呢?对待千佛洞艺术就如沙里淘金一般。我们不能说千佛洞中的作品都很好,其中很多是糟粕,有很多封建迷信的东西,宿命论的哲学思想,如因果报应的故事等。对于这些我们不必去记住它,它们常常是胡说八道。我们是沙里淘金找其现实主义的东西或积极浪漫主义的东西。宗教本身是人民精神的鸦片烟,统治者利用宗教去欺骗、麻醉人民,达到统治人民的目的;但另一方面劳动人民深受现实的苦难,虽有反抗现实的愿望,当时又不能成功,因而常常采取消极的不合作的态度。他们对佛教的看法带着对未来生活的向往和愿望。统治者与被统治者同样相信宗教,但他们相信的内容不同。解放后,这里北面的空洞窟从沙子里挖出了当时画画用的颜色碟子、颜料、胶、砂锅等,从这些东西可以看出当时画工使用的工具是简陋的,也就可知他们当时的生活情况了。许多大洞子画的善男信女是过豪华生活的,但画工们住在小洞子里,他们对待佛教画从选题目、处理题材到思想内容常常在立场观点方法上与统治者的意图有所不同。事实上可能这样:统治者修建供养人常常表面信奉宗教,这种人不会真正相信,他们开洞的目的是表扬功德,因为当时他们的社会威信越高,越利于他们的统治,他们并不真正了解佛学。画画的人一辈子搞这一行,是真正懂得佛经的,他们就常常在他认为比较有意思的方面去发挥。我们去看佛经经文、经变是十分多的,佛故事画也有许许多多,为什么千佛洞的画家常常集中在某几个题目上作画?而且常常表现得十分真实,这里面就体现了画家的思想感情。例如鹿王本生故事:鹿王理直气壮地站在国王面前,是对坏人坏事的批评。这可否说成是表现了中国民族气节?五百强盗故事:官兵剿五百强盗,在官前审判,判定挖眼刑,画施酷刑的场而。这一场面能否说是尖锐阶级斗争的描写?当时的强盗是谁?强盗往往是旧社会中人民生活真正过不下去才铤而走险的,他们是被统治压迫的一类人。当然他们好的出路就是参加农民起义(这要历史条件)。也有人说这里画的是农民起义就更难说清了。但是画面上确实是激烈的阶级斗争的表现。画面中强盗放逐深山的描绘,叫天呼地的动作十分深刻,从大动作的表现中可以看出画家是十分同情他们的,这是否就是它的人民性?这段故事之后画面的表现又糊涂了,释迦牟尼出现,以香山神药使之复明,五百强盗就皈依了佛教。这个故事可能是印度民间传说。纸本彩墨 85x625cm 1944年 中央美术学院美术馆藏又如佛传故事。释迦牟尼为净饭王太子,画他出游城门。净饭王本来不许他出来的,难得出来一次,他看到城外人民生活(生老病死、人生痛苦),为了解脱人民痛苦想普度众生而产生出家修行的要求。这是佛教的本义,不去管它。释迦太子认为耕地是苦事情不应去做,而画中表现的劳动却是很美好的事情,是崇高的行为。耕地的场面,耕地人的大动作很难说他的精神状态如何,但四周的气氛描绘不同,画了鸟在天上飞,为什么要这样处理?显然画家对劳动的看法与释迦太子对劳动的认识不同,显然前者是歌颂劳动的。另外,人民性还表现在对善与恶的褒贬,对恶的不屈服,对坏人的报复。在当时社会中,人民过着被压迫、被剥削的苦难日子,希望有拯救他们的人来解脱他们的苦难,当时条件所限不会出现人民的领袖,只有寄托在“真正救主”的理想上。例如观音经普门品,中央画观音,四周是许多小故事,画家很感兴趣,很会发挥。其中如杀人刀子自己断了,原来锁罪人的枷锁裂开了,一个人拿毒药毒人反而毒了自己等等。表现惩恶扬善思想,表现了对邪恶的不屈服精神,在绘画上看有现实主义的倾向。关系是复杂的,题目是宗教故事,但画画时表现生活的主题超过宗教的主题。如同是普门品,画了贫穷的人、囚犯等皆十分生动,看去真实有感情,是当时社会的现象。前面说过的另一点是人们之间的相互教育,原始友爱精神。佛教故事以比喻、影射的方法,宣扬舍己为人、自我牺牲。有的画用动物表现。这个问题比较复杂,还要学习研究佛经的本义,如《尸毗王本生》,描绘一日老鹰追鸽子,尸毗王舍身上的肉赎鸽子的生命,割了半天不够分量,全身的肉都割去,索性全身都付上了,表现牺牲的精神。有人说这并非对动物的慈悲,而是影射。这类题材出自印度民间故事,但常常神话化了。沙皮帕太子、许达立太子施舍也是表现这种精神的。许达立太子父王的宝象力大无穷,战无不胜,敌人利用太子乐善好施,假扮成婆罗门乞讨神象,太子将神象给了他,婆罗门得意而去,父王大怒,逐之于宫外,太子一路施舍,最后连儿子(一说甚至连妻子)也施舍光了。这个故事据查是印度民间传说演变的,画家表现得十分生动。 有些作品表现了生活和生产情况。虽是片断,但多少也表现了一千多几百年前的生活和生产情况。例子很多,如收获常常画在弥勒经变:弥勒世界丰衣足食,是路不拾遗夜不闭户的理想世界,一种七收。画面上的收获就是唐代的收获,一点不是非人间的,而是人间的。在维摩诘弟子品的故事中有画挤奶的,故事大意是:阿难因释迦牟尼生病,拿钵头讨奶吃,路遇维摩诘居士,被大大取笑了一番。原来经文上十分玄妙,但画手却画上普通人挤奶的场面。又如争舍利。八国国王争夺舍利之战,战争图就是唐代的战争图,其中看不到太多的宗教色彩,现实主义比较显著。又如打猎、捕鱼、渡河、交通工具等皆十分现实。又有弥勒变的百戏,弥勒经变的剃度,王子妃子一齐削发,画得十分真实,很像唐代仕女画,近似张萱、周昉的仕女。又如《五台山图》,是乡土气很重的风俗画,生产生活的描绘丰富得很,又如拆房子(弥勒经变),梁秋王给弥勒修七宝塔献上,弥勒舍给婆罗门,婆罗门拆而分之。画面上画的就是唐代建筑。弥勒之时,500岁出嫁,画的又是普通的结婚宴会。其他表现当时生活的如唐代跳舞、音乐等,这些都是十分现实的画面,当时唐代的舞蹈很可能就是这个样子。唐代的乐器有许多失传了,但现在可以根据画面考究出来,画面上画得十分真实。又如天王像、力士,与唐代的武士无分别,可说为唐代战士的典型。自然景物在早期的敦煌艺术中本来只作为人物的间隔,到了唐代,越来越显现出艺术家对自然界观察的浓厚兴趣和描绘自然物的现实主义手法。关于刻划人物的性格,表现人物典型,有很多有特色的例子。如维摩诘与文殊的鲜明对比,涅槃的如来佛精神,四周不同弟子的不同表情,王子的悲恸,婆罗门的庆祝的烘托;又如魔君魔公攻击释迦牟尼,而后者无动于衷的对比;画苦行僧在洞中修行,在洞外画了动物的活动,巧妙地表现了修行者的静的手法;又如有一张画画树下一男一女,男的在弹筝。故事是表现善友太子与恶友太子一同去取宝珠,善友太子被恶友太子所害,流落别国看守果树,遇公主产生爱情。故事本来十分离奇曲折,画家却只画了树下弹筝定情的一节。画家们在画另一种实在不能碰的大题材时比较呆板,而遇到这种题材时就冲破题材的限制表现生活,所以有人说对这种画不应以宗教画来看,而应以艺术来看。纸本彩墨 214x304cm 1944年 敦煌研究院藏浪漫主义分积极浪漫主义与消极浪漫主义两种。画家在处理经义方面是否有浪漫主义因素?简单地说,画家有无理想?佛教传到中国来已形成另一流派,是以阿弥陀佛为主的天国,但从净土宗教的产生发展来讲是在人民当中产生发展的。因为当年印度的净土宗强调自我牺牲,而中国净土宗却强调自我牺牲是有目的的。印度强调高深的宗教哲理,中国净土宗却简单地一心只要相信阿弥陀佛就可以进入西方极乐世界,因此就比较普及,当时相信最多的是劳动人民,故净土宗教最能代表当时劳动人民的思想感情,对现实不满,追求和平的日子,要求生活的美好。这是一种理想,因而有强烈的浪漫主义色彩。与当时劳动人民过的生活形成强烈的对比,是天堂与地狱的对比。所以说净土宗教的产生是多少表现了劳动人民感情的,在绘画中表现了劳动人民的想象。如《幻城喻品》,一群人追求幸福,长途跋涉,疲乏困苦,一个聪明长者引渡他们,在路上划城休息,画出一群人疲乏地走到森林愉快地休息。类似这样的例子很多。关于浪漫主义的激情及夸张手法。例如劳度义斗圣。表现劳度义反对虚达修经舍,宣扬佛教,释迦牟尼派弟子舍利佛与之斗法征服他,经过六个回合,最后被凡神吹垮宝座,树叶落下,树连根拔起,画家超越经义,画了人用绳子牵住打樁,是十分生动夸张的手法。与表现激情相反,是表现深沉的感情,这是浪漫主义手法的另一种。如佛菩萨的描写,弟子的描写,一些思维菩萨,一看就是沉浸于深思中的神情。夸张的浪漫主义手法,最好的例子是飞天,佛教叫香音神,香音神会奏乐、散花,浑身香气,画家对之进行非常幻想的处理。外国绘画同类型的对象是安琪儿,必须画上翅,中国的飞天则以人的动势、衣带的飘动、云气的衬托来表现,不管有无亭台楼阁,飞天总是自由自在地飞翔,浪漫主义手法是十分明显的。我这里说的积极浪漫主义、现实主义成分也是沙里淘金,艺术是劳动人民创造的,画家在宗教束缚下,流露出来的情感是若隐若现、曲曲折折的,在某些方面可以对我们有所启发和借鉴,丰富我们的现实主义、浪漫主义的艺术手法。这个也是比较复杂的问题。要谈我国佛教画的民族化,得先谈印度的佛教艺术(这方面简谈)。印度佛教发生在纪元前6世纪,相当于我国春秋中期,大概和孔子诞生同时,流行于印度东北部恒河流域。到公元前3世纪,印度阿育王朝时期,统治者自己相信佛教,把它推广到全印度,包括西北部的健陀罗。此时,健陀罗正值迦腻色伽王朝统治时期。当时常常受外族的侵扰,发生战争,你进我出,变化很大,印度的对外文化交流变化也很大,包括艺术影响,希腊艺术的影响。当时马其顿王亚历山大国势很盛,常常攻我四方,攻打波斯之后向印度健陀罗地区进攻,亚历山大王在这里开辟殖民地,建造希腊风的城市。自那时候起,希腊文化经罗马、波斯、大夏传到印度,多少与印度文化混合后,出现希腊化的东方艺术,从印度方面来说则是印度化的希腊艺术。希腊的古典艺术(后期,从罗马开始)传到印度,与印度艺术相混合而形成健陀罗艺术(希腊—波斯—印度)。健陀罗艺术现在只留存雕刻,壁画由于征战已不复存在。这里雕刻确为希腊艺术与印度乡土艺术的混合,又有波斯艺术的成分。当时迦腻色伽王朝扩展得很大,随之健陀罗艺术传到新疆一带,从遗迹上看,库车、喀什、米兰、吐鲁番、里亚等皆有影响。健陀罗艺术传到中国之时,相当于三国、魏晋南北朝时期,影响了我们艺术的发展。在千佛洞早期艺术、大同(尤其是早期)云冈艺术中皆反映了健陀罗风的影响。迦腻色伽王朝以后,岌多朝时(公元4-7世纪)仍为兴盛期,文艺发展很快,健陀罗风更其民族化,是为印度的文艺复兴。以后的容日王朝加以继承发展,亚连培艺术产生于这个王朝。健陀罗艺术(这里主要讲雕刻)的特点,是希腊型欧洲人的脸型,尤其头发是卷成波浪型,衣纹也近于希腊型。后来到了岌多、容日王朝时期则接近印度趣味,衣服比较单薄,紧紧贴在身上,近似中国的“曹衣出水”,印度艺术接受希腊古典艺术的影响并已有所改变之后,再传到中国来。研究这些关系,使我们面对这样的问题:一方面我们的艺术受健陀罗艺术的影响,但更重要的是要将外来的影响变为我们民族的。

有些作品表现了生活和生产情况。虽是片断,但多少也表现了一千多几百年前的生活和生产情况。例子很多,如收获常常画在弥勒经变:弥勒世界丰衣足食,是路不拾遗夜不闭户的理想世界,一种七收。画面上的收获就是唐代的收获,一点不是非人间的,而是人间的。在维摩诘弟子品的故事中有画挤奶的,故事大意是:阿难因释迦牟尼生病,拿钵头讨奶吃,路遇维摩诘居士,被大大取笑了一番。原来经文上十分玄妙,但画手却画上普通人挤奶的场面。又如争舍利。八国国王争夺舍利之战,战争图就是唐代的战争图,其中看不到太多的宗教色彩,现实主义比较显著。又如打猎、捕鱼、渡河、交通工具等皆十分现实。又有弥勒变的百戏,弥勒经变的剃度,王子妃子一齐削发,画得十分真实,很像唐代仕女画,近似张萱、周昉的仕女。又如《五台山图》,是乡土气很重的风俗画,生产生活的描绘丰富得很,又如拆房子(弥勒经变),梁秋王给弥勒修七宝塔献上,弥勒舍给婆罗门,婆罗门拆而分之。画面上画的就是唐代建筑。弥勒之时,500岁出嫁,画的又是普通的结婚宴会。其他表现当时生活的如唐代跳舞、音乐等,这些都是十分现实的画面,当时唐代的舞蹈很可能就是这个样子。唐代的乐器有许多失传了,但现在可以根据画面考究出来,画面上画得十分真实。又如天王像、力士,与唐代的武士无分别,可说为唐代战士的典型。自然景物在早期的敦煌艺术中本来只作为人物的间隔,到了唐代,越来越显现出艺术家对自然界观察的浓厚兴趣和描绘自然物的现实主义手法。关于刻划人物的性格,表现人物典型,有很多有特色的例子。如维摩诘与文殊的鲜明对比,涅槃的如来佛精神,四周不同弟子的不同表情,王子的悲恸,婆罗门的庆祝的烘托;又如魔君魔公攻击释迦牟尼,而后者无动于衷的对比;画苦行僧在洞中修行,在洞外画了动物的活动,巧妙地表现了修行者的静的手法;又如有一张画画树下一男一女,男的在弹筝。故事是表现善友太子与恶友太子一同去取宝珠,善友太子被恶友太子所害,流落别国看守果树,遇公主产生爱情。故事本来十分离奇曲折,画家却只画了树下弹筝定情的一节。画家们在画另一种实在不能碰的大题材时比较呆板,而遇到这种题材时就冲破题材的限制表现生活,所以有人说对这种画不应以宗教画来看,而应以艺术来看。纸本彩墨 214x304cm 1944年 敦煌研究院藏浪漫主义分积极浪漫主义与消极浪漫主义两种。画家在处理经义方面是否有浪漫主义因素?简单地说,画家有无理想?佛教传到中国来已形成另一流派,是以阿弥陀佛为主的天国,但从净土宗教的产生发展来讲是在人民当中产生发展的。因为当年印度的净土宗强调自我牺牲,而中国净土宗却强调自我牺牲是有目的的。印度强调高深的宗教哲理,中国净土宗却简单地一心只要相信阿弥陀佛就可以进入西方极乐世界,因此就比较普及,当时相信最多的是劳动人民,故净土宗教最能代表当时劳动人民的思想感情,对现实不满,追求和平的日子,要求生活的美好。这是一种理想,因而有强烈的浪漫主义色彩。与当时劳动人民过的生活形成强烈的对比,是天堂与地狱的对比。所以说净土宗教的产生是多少表现了劳动人民感情的,在绘画中表现了劳动人民的想象。如《幻城喻品》,一群人追求幸福,长途跋涉,疲乏困苦,一个聪明长者引渡他们,在路上划城休息,画出一群人疲乏地走到森林愉快地休息。类似这样的例子很多。关于浪漫主义的激情及夸张手法。例如劳度义斗圣。表现劳度义反对虚达修经舍,宣扬佛教,释迦牟尼派弟子舍利佛与之斗法征服他,经过六个回合,最后被凡神吹垮宝座,树叶落下,树连根拔起,画家超越经义,画了人用绳子牵住打樁,是十分生动夸张的手法。与表现激情相反,是表现深沉的感情,这是浪漫主义手法的另一种。如佛菩萨的描写,弟子的描写,一些思维菩萨,一看就是沉浸于深思中的神情。夸张的浪漫主义手法,最好的例子是飞天,佛教叫香音神,香音神会奏乐、散花,浑身香气,画家对之进行非常幻想的处理。外国绘画同类型的对象是安琪儿,必须画上翅,中国的飞天则以人的动势、衣带的飘动、云气的衬托来表现,不管有无亭台楼阁,飞天总是自由自在地飞翔,浪漫主义手法是十分明显的。我这里说的积极浪漫主义、现实主义成分也是沙里淘金,艺术是劳动人民创造的,画家在宗教束缚下,流露出来的情感是若隐若现、曲曲折折的,在某些方面可以对我们有所启发和借鉴,丰富我们的现实主义、浪漫主义的艺术手法。这个也是比较复杂的问题。要谈我国佛教画的民族化,得先谈印度的佛教艺术(这方面简谈)。印度佛教发生在纪元前6世纪,相当于我国春秋中期,大概和孔子诞生同时,流行于印度东北部恒河流域。到公元前3世纪,印度阿育王朝时期,统治者自己相信佛教,把它推广到全印度,包括西北部的健陀罗。此时,健陀罗正值迦腻色伽王朝统治时期。当时常常受外族的侵扰,发生战争,你进我出,变化很大,印度的对外文化交流变化也很大,包括艺术影响,希腊艺术的影响。当时马其顿王亚历山大国势很盛,常常攻我四方,攻打波斯之后向印度健陀罗地区进攻,亚历山大王在这里开辟殖民地,建造希腊风的城市。自那时候起,希腊文化经罗马、波斯、大夏传到印度,多少与印度文化混合后,出现希腊化的东方艺术,从印度方面来说则是印度化的希腊艺术。希腊的古典艺术(后期,从罗马开始)传到印度,与印度艺术相混合而形成健陀罗艺术(希腊—波斯—印度)。健陀罗艺术现在只留存雕刻,壁画由于征战已不复存在。这里雕刻确为希腊艺术与印度乡土艺术的混合,又有波斯艺术的成分。当时迦腻色伽王朝扩展得很大,随之健陀罗艺术传到新疆一带,从遗迹上看,库车、喀什、米兰、吐鲁番、里亚等皆有影响。健陀罗艺术传到中国之时,相当于三国、魏晋南北朝时期,影响了我们艺术的发展。在千佛洞早期艺术、大同(尤其是早期)云冈艺术中皆反映了健陀罗风的影响。迦腻色伽王朝以后,岌多朝时(公元4-7世纪)仍为兴盛期,文艺发展很快,健陀罗风更其民族化,是为印度的文艺复兴。以后的容日王朝加以继承发展,亚连培艺术产生于这个王朝。健陀罗艺术(这里主要讲雕刻)的特点,是希腊型欧洲人的脸型,尤其头发是卷成波浪型,衣纹也近于希腊型。后来到了岌多、容日王朝时期则接近印度趣味,衣服比较单薄,紧紧贴在身上,近似中国的“曹衣出水”,印度艺术接受希腊古典艺术的影响并已有所改变之后,再传到中国来。研究这些关系,使我们面对这样的问题:一方面我们的艺术受健陀罗艺术的影响,但更重要的是要将外来的影响变为我们民族的。

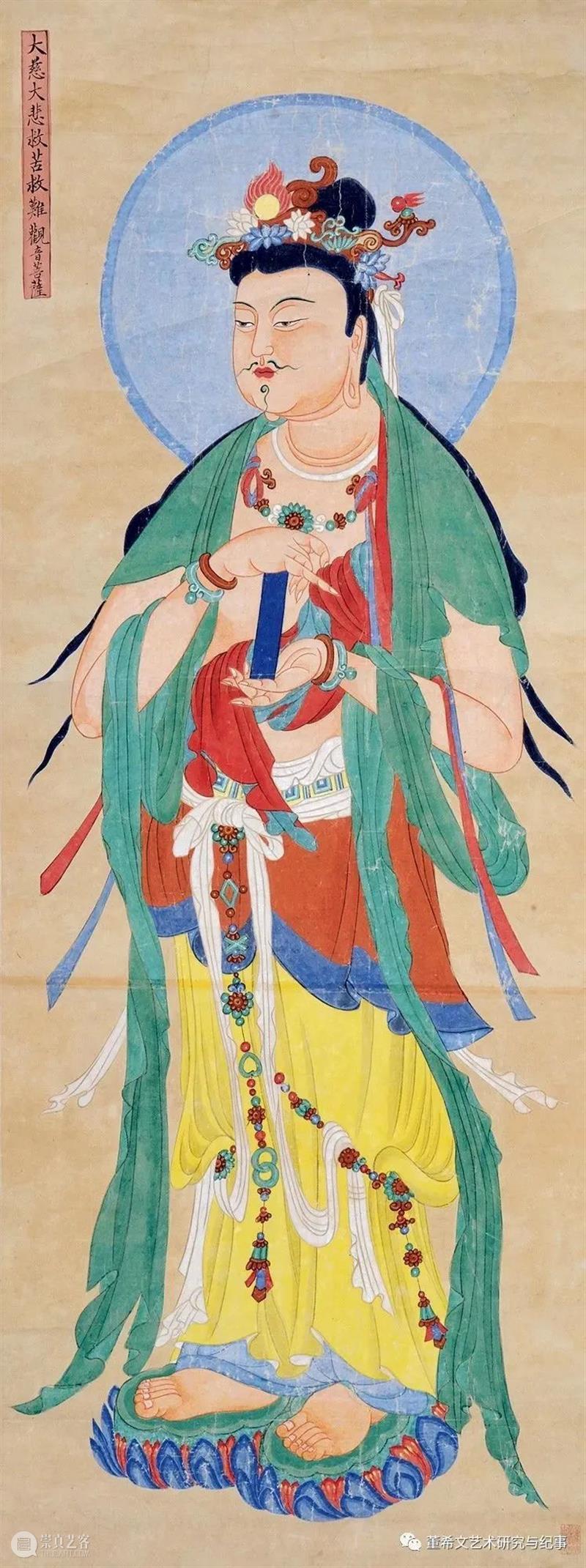

董希文 临《观音菩萨》(唐)

纸本彩墨 62×165cm 约1944年 中央美术学院美术馆藏我国佛教艺术受健陀罗风的影响。我国早期佛教艺术总觉得有一种异国情调,不像中国的佛,中国的菩萨。健陀罗风是对中国艺术的刺激,中国艺术开始激烈变化,这是肯定的。但一些外国美术史家说中国佛教艺术是印度的,印度的又是波斯的、希腊的,归根结底是希腊的,这是民族虚无主义,我们不能同意,因为中国艺术接受外来影响后,很快就民族化了。譬如佛的头发,从佛教上说,释迦苦修行,头发连着肉,甚至筑了鸟窝,但中国的佛像一开始就不像希腊人的头发,脸也不完全希腊式,衣服也是中国的,雕刻不用希腊的凸鼓线纹,而用汉代的阴刻,佛像造型虽然按32像来造,但已显然不是健陀罗的规格,到初唐时就连座子也不同了。健陀罗原没有莲花座,而印度的迦腻色伽王朝时原有莲花座,但中国的莲花座显然是我们的,丰盛得多。从袈裟到座上的处理也显然是我们的,菩萨穿的衣服也与印度的不一样,我们的佛像的衣服开始时就较厚,其后越来越厚。在北魏时一开始就是长袍大袖的汉装,印度的衣服不会是这样子的。从建筑方面讲,印度建筑有印度建筑的格式,我们有我们的格式,我们是“汉阙”,贵妃式跳角,这些汉代之前就有,建筑内部的斗拱、小神龛的版楼样式是汉阙类的东西。在自然景色的描写方面,一开始就是中国式的。如汉画的山川处理就反映在北魏的壁画中,例如人大于山等等。构图方面,武梁祠石刻的连续章法,在北魏洞子中有反映。又如武梁祠式的标题也用上了,这更是健陀罗风所没有的。有人说铁线描、高古游丝描是印度的,但汉画中也不能说就是两样的,是有一脉相承的地方的。更重要的是在内容上是汉民族的东西,生活习惯也是汉民族的东西,服饰、舟车等等,一上来就是乡土气,而不是异国情调,使佛教好像是发生在中国,是中国的事情,这样老百姓才能喜闻乐见,才能接受而没有距离。还有一些表现内容能够更有力地说明带有原来中国的传统的。如北魏的洞窟中就有根本与佛教无关的东西,如西王母。在周朝就有这样的民间传说:西天瑶池住着西王母,因有西王母,也就有东王父,这在佛教教义上是没有的。又如伏羲氏和女娲氏的形象,开天辟地的神话故事,日月神、星神、雷神、电神等,也是原来中国的传说。这些东西一开始就在敦煌艺术中表现出来了。在汉时瓦当中表现了好多祀神、朱雀、青龙、白龙、龟蛇交泰等内容,皆出自民间传说。这些本民族的民间传说一开始就渗进了敦煌艺术之中,当时群众看了就感到亲切,这样才能达到群众化。这些现象可以说是一条规律:必须合乎老百姓的欣赏、生活与风俗习惯,艺术才能得到老百姓理解、接受。

纸本水粉 113x332cm 1945年 敦煌研究院从表现形式上,中国有中国的传统,虽然健陀罗风的形式十分强有力,但更重要的是我们继承了汉代的民族传统,有些造型就是汉代瓦当的,有的云气山川处理像汉画像砖的画面和工艺图案处理,甚至颜色用法、色彩处理、线条用法等均有汉代的影响。艺术的发展绝对不可能隔绝传统,变为全部是外来的。以上事实说明中国民族的伟大,过去在中西文化交流中,能够不断吸取外来的文化,丰富我们的文化,而变成我们自己的东西,营养了我们,丰富了我们,发展了我们的艺术。到了隋唐,外来影响不断传入中国,随着社会的发展,交通越来越方便,外来影响也越多,但千佛洞的艺术却更为民族化。从洞窟壁画的发展可以看出在魏的时候已开始了民族化,隋唐就更为站得住,变成了民族的东西。菩萨和佛完全是中国化的,画菩萨和佛是摄取中国人的形象,唐代画家画菩萨常常当作唐代美女来画。当时国家强盛,人物十分丰满,衣饰丰富,越来越富丽堂皇,构图越来越严谨繁多,更明显和更具体的变化可以从洞子中看到,到了唐代民族化已经是成熟的时期。线条的变化,渲染的变化,虽然也可以说是绘画或本身的发展,但技巧是服从内容的,这时也必然在变化发展中丰富起来,由过去的凹凸画法而形成唐代的渲染画法。佛教本身也经历了中国民族化的过程,如净土宗就是佛教之中中国的大流派,在佛教哲学思想上也有它的独特性,是更符合中国一般老百姓的思想感情和要求的。中国佛教本身就是中国化了的。对千佛洞艺术的学习,要按毛主席的指示,去其糟粕(宿命论、因果报应等胡说八道的东西),取其好的地方。要以马克思列宁主义的历史观点来看,一方面看其当时有无进步作用,另一方面看其对现在有无积极意义,尽管是一点点现实主义因素和人民性,只要对我们有启发,能丰富我们的创作方法,都要接受。千佛洞的艺术的确有不少缺点,如千篇一律,题材的重复等是要注意的。我们不要虚无主义,也不要认为它们高不可攀。它们是1000多年前的艺术结晶,生命力强大,它们是成熟的艺术成果。我们要利用古代传统,丰富我们的创作手段,创造无产阶级艺术的高峰。至于如何更具体地继承和发展的问题,新的时代应有新的内容、新的创作方法和新的技巧。学习古人用于今天是为了创造新的艺术,而不是束缚在古人的陈规旧套之中。

纸本水粉 113x332cm 1945年 敦煌研究院从表现形式上,中国有中国的传统,虽然健陀罗风的形式十分强有力,但更重要的是我们继承了汉代的民族传统,有些造型就是汉代瓦当的,有的云气山川处理像汉画像砖的画面和工艺图案处理,甚至颜色用法、色彩处理、线条用法等均有汉代的影响。艺术的发展绝对不可能隔绝传统,变为全部是外来的。以上事实说明中国民族的伟大,过去在中西文化交流中,能够不断吸取外来的文化,丰富我们的文化,而变成我们自己的东西,营养了我们,丰富了我们,发展了我们的艺术。到了隋唐,外来影响不断传入中国,随着社会的发展,交通越来越方便,外来影响也越多,但千佛洞的艺术却更为民族化。从洞窟壁画的发展可以看出在魏的时候已开始了民族化,隋唐就更为站得住,变成了民族的东西。菩萨和佛完全是中国化的,画菩萨和佛是摄取中国人的形象,唐代画家画菩萨常常当作唐代美女来画。当时国家强盛,人物十分丰满,衣饰丰富,越来越富丽堂皇,构图越来越严谨繁多,更明显和更具体的变化可以从洞子中看到,到了唐代民族化已经是成熟的时期。线条的变化,渲染的变化,虽然也可以说是绘画或本身的发展,但技巧是服从内容的,这时也必然在变化发展中丰富起来,由过去的凹凸画法而形成唐代的渲染画法。佛教本身也经历了中国民族化的过程,如净土宗就是佛教之中中国的大流派,在佛教哲学思想上也有它的独特性,是更符合中国一般老百姓的思想感情和要求的。中国佛教本身就是中国化了的。对千佛洞艺术的学习,要按毛主席的指示,去其糟粕(宿命论、因果报应等胡说八道的东西),取其好的地方。要以马克思列宁主义的历史观点来看,一方面看其当时有无进步作用,另一方面看其对现在有无积极意义,尽管是一点点现实主义因素和人民性,只要对我们有启发,能丰富我们的创作方法,都要接受。千佛洞的艺术的确有不少缺点,如千篇一律,题材的重复等是要注意的。我们不要虚无主义,也不要认为它们高不可攀。它们是1000多年前的艺术结晶,生命力强大,它们是成熟的艺术成果。我们要利用古代传统,丰富我们的创作手段,创造无产阶级艺术的高峰。至于如何更具体地继承和发展的问题,新的时代应有新的内容、新的创作方法和新的技巧。学习古人用于今天是为了创造新的艺术,而不是束缚在古人的陈规旧套之中。

常书鸿(右)、董希文(中)、邵芳(左)等在敦煌南疆公路

本文转载自“董希文艺术研究与纪事”,(原载《艺术探索》1991年第2期),在此致谢! 往期文章|点击阅读

李兆忠 |关于陈布文——《春天的来客》

龙应台|历史是大江大河,水要静,流要深

张郎郎|鸽 子(1962)

郭路生 在一九六八

根子|三月与末日

沈从文| 我的检查稿(1968)

依群|你好,哀愁(1971)

北岛|纪念妹妹赵姗姗

刘索拉|母亲的手抄稿

王小波|花剌子模信使

多多 | 无论光是什么,诗是光

辅仁大学|圣诞图像中国化(1930)

童文:写在大娘99周岁之际

王朔|我看鲁迅

霜子|谪仙寥寥

牟敦白忆郭世英

高银|可悲的第一人称

徐浩渊:诗样年华——寥寥

阿城谈80年代|知识结构”与“焦虑感”

卡拉扬在北京( 1979年)

黄稻: 石鲁蒙难记

李陀 :要对文学工业有所警惕

马可鲁:《无名年代》203大院

巫鸿:对书的记忆与记忆中的读书

张郎郎|我的母亲陈布文: 生而何欢,死而何悲?

广军|啃羊骨头,竟啃出一头“牛”来

庆庆:這是四點零八分的北京

寥寥走了,怀念他最好的方式就是重读他的诗歌

查户口(1970)

叶小纲 |母亲

盛葳︱从“马训班”到“罗训班”(1955—1962)

李兆忠 | 张仃与毕加索[上]

视频|张郎郎:我眼中的父亲|百年张仃

江南才女——陈布文

陈丹青:关于星星美展

李爽:我喜欢“星星”时代,很爱这些朋友

嚴力:阳光与暴风雨的回忆

徐冰|我的七十年代

成蹊当代艺术中心致力于七十年代以来的中国文化艺术研究,主张在整个文化思潮下探讨当下的创作实践,挖掘时代变革中的人物、思想、观念和精神资源,整理非官方当代艺术档案。试图从历史、社会、文学、艺术等多角度推动当代艺术实践。CHENG XI Center for Contemporary Art (Beijing) is devoted to the research of Chinese culture and art that is from the 1970s to now. The center advocates exploring the current creative practice under the whole cultural trend of thought, tapping the characters, ideas and spiritual resources during times change, and sorting out unofficial contemporary art archives. The Center tries to promote the contemporary art practice through the aspects of history, society, literature and art.

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享