王国锋新作《链接No.2》正在参加由艺术家蒲英玮策划的群展“昨天是新的一天”

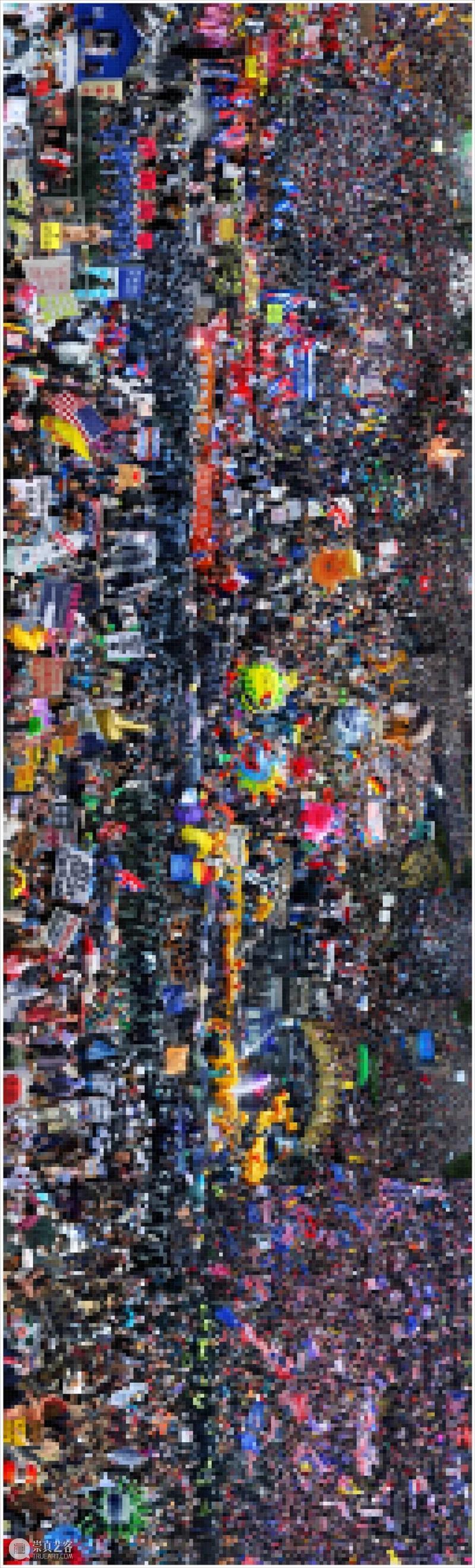

王国锋《链接 No.2》数字微喷 310×1032厘米 2022年 展览现场

一个幽灵在世界游荡。从1922年12月30日苏联宣布成立世界上第一个社会主义国家,到二战后的到冷战对峙与东欧剧变,直至近年间北约的逐轮东扩、克里米亚危机与今天的俄乌战争,这些无疑让我们重新思考,这场跨越世纪的乌托邦实验到底为我们么留下了什么。这同时也是新中国作为现存唯一一个社会主义超级大国所需要面对的问题与职责。作为艺术家,从拍摄新中国“十大建筑”开始,王国锋就将目光投向了中国问题的核心主干,又从中国出发,艺术家又将拍摄范围扩大到了前苏联、东德、波兰、罗马尼亚、捷克等东欧前社会主义国家,完成了之后的《乌托邦》系列。寻找新中国的血缘,而后确立一种世界主义视野,是王国锋一直以来所秉持的思考路径。而在此次展出的新作《链接No.2》中,王国锋延续了对当下现实的关注以及图像属性的思考,在疫情爆发后的时间里,艺术家通过在互联网上关注、搜集世界各地大量的图像素材,再将这些图像通过编辑、合成,将这些在不同时间和空间发生的事件建构成为一个主观的世界剧场。而其独特的像素化处理令图像具体的内容变得不可识别,只看到绚烂如繁花般的马赛克阵列,这种对图像的处理,对真实物像的“加密”,在网络空间愈发收缩的当下其买行为本身就具有着象征性意味。——蒲英玮

王国锋于2005年拍摄完成了《理想》系列。这部作品一出现就受到了广泛关注。这个系列作品以建造于庆祝中华人民共和国成立十周年时的北京“十大建筑”为对象,呈现了国家意志与意识形态在建筑上的表现,也展示了新国家试图通过这样的建筑来塑造人民有关国家、民族的新观念、新价值与想象的努力。

这十大建筑的风格,有的是典型的苏联风格,如中国人民革命军事馆,有的则是中国民族风格,如农业展览馆、北京火车站等,还有一些则是苏联风格加中国民族风格的拼贴。所有这些建筑,都具有鲜明的时代特色,反映了处于特定时代的中国的国家意志、国家美学以及国际关系。

而王国锋,则将北京十大建筑的立面作为自己的凝视对象,试图通过对于它们的精准描写,来考察国家意志在美学与空间方面的表现。从建筑立面看,这些大型建筑往往都呈水平方向展开,呈现了其空间上的巨大体量。这在一定程度上也符合建筑所在地北京当时的城市空间状况。当时北京人口还不像今天这样多,无论是住宅还是公用建筑,都还有较多的空地可供使用。这些在水平方向铺陈开来的大型建筑,也成为了国家意志、意识形态、权力如何通过空间来体现的经典例子。——顾铮

在《理想》系列之后,王国锋的拍摄范围扩大到苏联以及其卫星国波兰、罗马尼亚、捷克等国家,完成了名为《乌托邦》系列作品。通过拍摄集中出现在人类历史上的某个特定时期里的、以宣扬意识形态与国家意志为目标的大型、超大型建筑的景观式图像,王国锋进一步探讨意识形态与权力意志如何在空间中展示与呈现的问题。

王国锋在已经处于“后共产主义”时代的苏联与东欧所拍摄的这些建筑,主要集中于斯大林时代建造的大型建筑。这些建筑的风格,从根本上说可称为“斯大林样式”。所谓“斯大林样式”,其发生时间可从1933年他肃清了政治对手后全面掌握权力时算起,结束于他于1953年去世后以及之后一段时期。这些被冠之以“斯大林样式”的建筑具有某种共同的风格特点,那就是其细部装饰繁复绵密,各楼层相互簇拥地层层向上会聚,最终形成一种奇崛的攀升感,以显示一种真理在手的不可战胜的权威与气势。这样的高耸巍峨的建筑,其设计之初,发包者所关心的就是权力的展示与炫耀,因此大而无当的体量也往往成为了另外一个基本特征,而建筑的功能性并不是发包者所要首先考虑的。这种一时间遍地开花的极尽浪费之能事的社会主义媚俗(KISTCH)趣味,也被称为“斯大林式哥特风格”。——顾铮

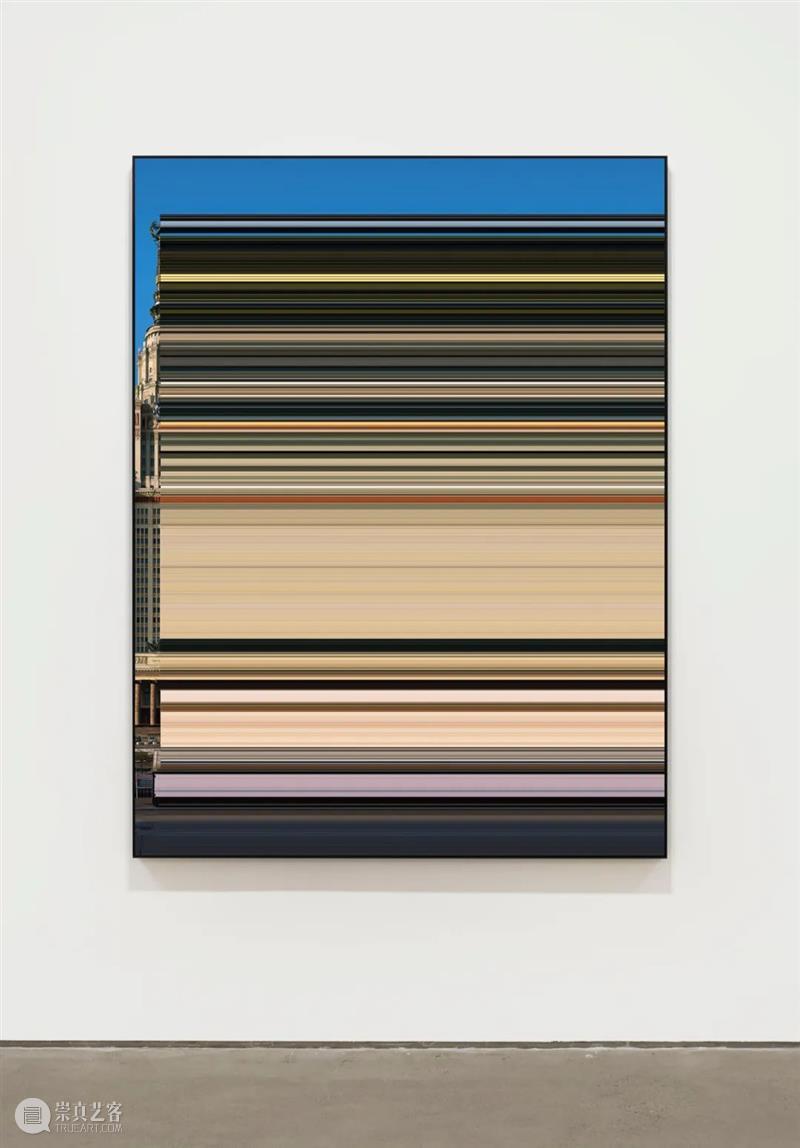

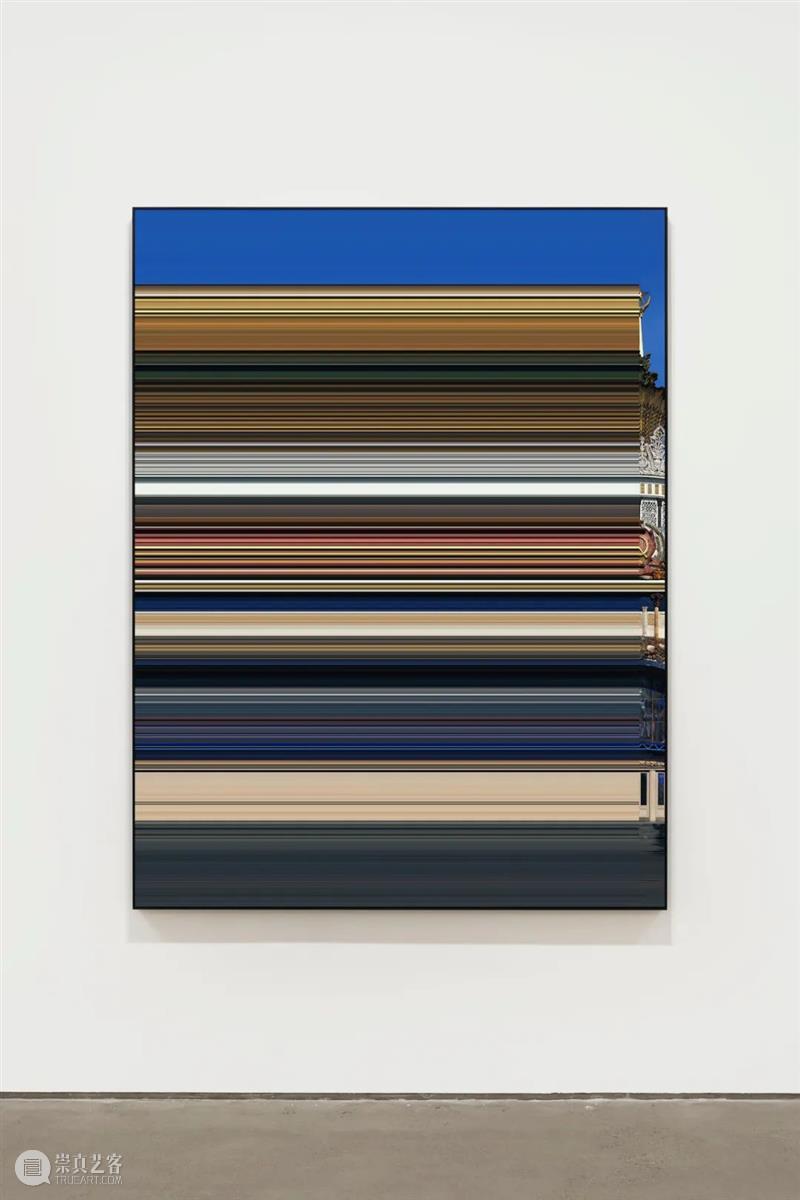

《无题》系列 是根据我所拍摄的前苏联及东欧一些前社会主义国家遗留下来的,代表权力与意识形态的大型建筑而创作的一个系列的图像作品。我通过计算机软件将位于建筑立面中心线部位的结构及图像像素无限拉长,使画面的另一部分被覆盖成为一个抽象的图像形态。我试图通过这样一种图像处理方式对主题指向性明确的历史建筑进行解构的同时,也试图通过这样一种具象与抽象并置的图像形态来喻示一种历史与现实、历史与记忆的关系 ...... ——王国锋

《记忆》系列作品让观众同时体验了“放大和缩小”不同情境的视觉感受,给我们的视觉带来了愉悦。在眼睛感受到美的同时,又获得了一种全新的体验。虽然取材于现实,但王国锋创作出了绘画般的图像作品,建构了前所未有的情境空间。通过将被拍摄物(对象、主题)的“放大和缩小”创造出空间,历史上从来没有过这样类似的先例。这并不是通过变焦进行单纯的“放大和缩小”,而是实现了具有“纵深感”的作品。——千叶成夫

王国锋《记忆 No.3》数码微喷裱于铝板 148×199厘米×2 2013年

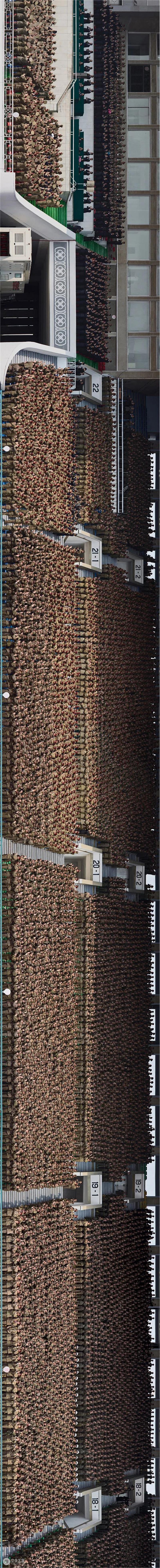

如果说,王国锋的建筑摄影是理性的,那么在《朝鲜》系列的摄影不仅理性而且并不是完全主动的。至少,他不是随心所欲的。所有的拍摄过程都处在监视和审查的状态。在这里,拍摄没有自由。这个国家没有观看和拍摄的自由。尽管王国锋提出了自己的拍摄计划,但所有的拍摄都要被报批,被审查,每一个拍摄的瞬间都要被国家机器所确认(他永远处在被监视的状态,他的每一次拍摄瞬间都要被审查),也就是说,他在拍摄对象的同时,也被国家机器的目光所拍摄。因此,这是王国锋提出来的拍摄方案,同时也是被指定的拍摄:摄影者、摄影对象和摄影空间都是被指定的,这是王国锋和国家机器的协商拍摄。警察可以提出任何的修改和确定意见。人们可以说,每一张照片都是王国锋拍摄的,但它也是由国家机器拍摄的,是一个国家机器同王国锋合作的产物,是二者协调的产物,照片是王国锋自己的作品,但也是国家机器的产物。一个艺术家和一个国家共同完成了作品。——汪民安

王国锋《朝鲜2011 No.1》摄影 460×905厘米 2011年

相关链接

外展 | 王国锋作品参加 “艺术家在场:AAC艺术中国十五年回顾展”

评论 | 顾铮论王国锋的艺术实践——“乌托邦”、“人素”奇观与历史真相的精度

Instagram: ginkgospace |

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享