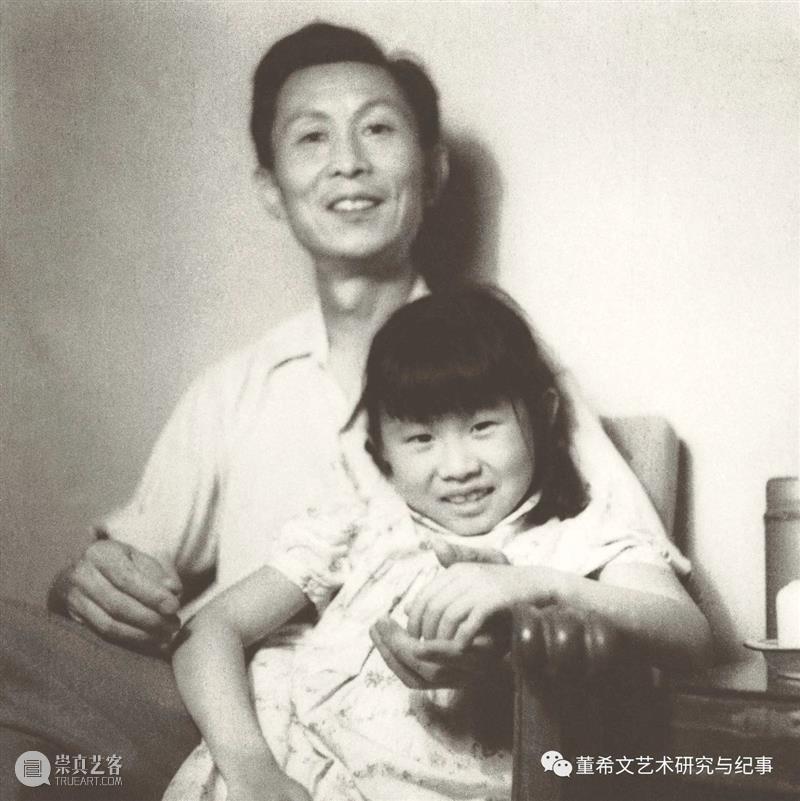

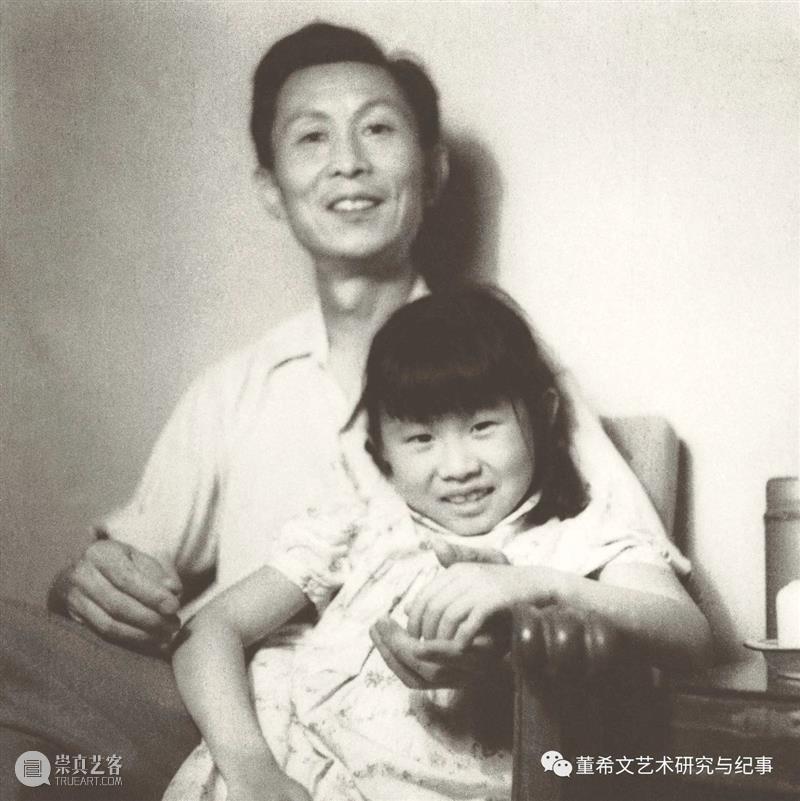

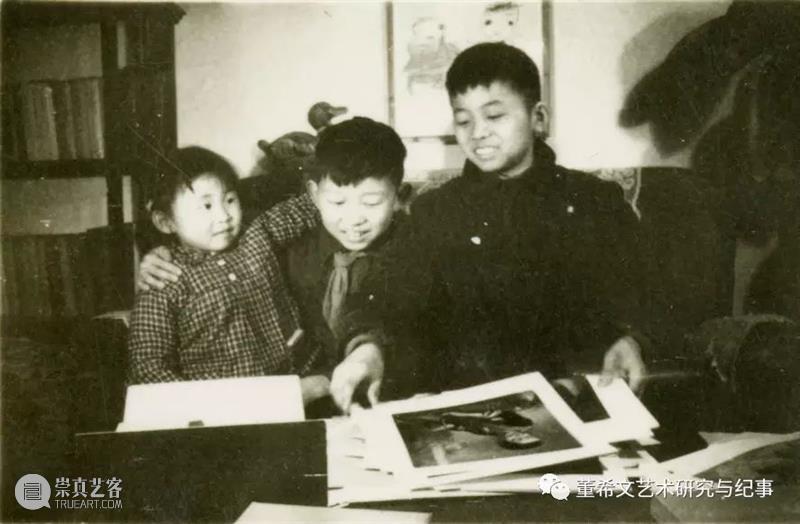

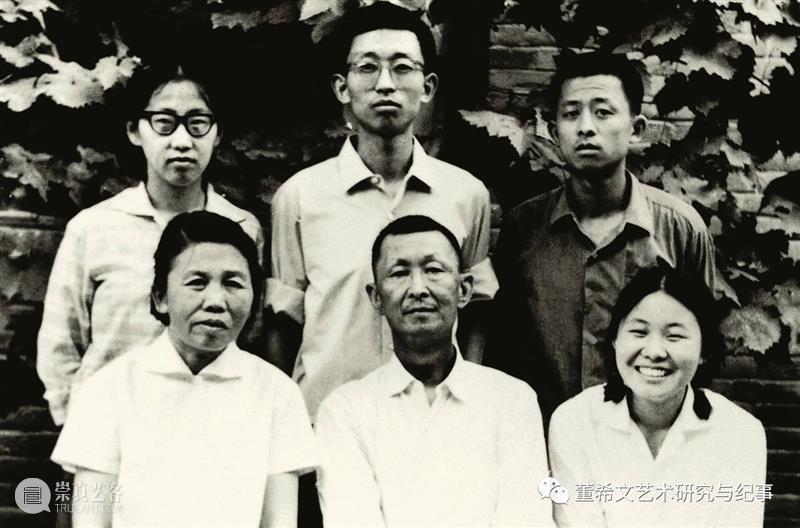

1960年,董希文和女儿董一沙

父亲董希文在大雅宝的岁月

文|董一沙

1973年1月8日,父亲离开了我们。

当我一次次重新站在他的画前,享受那湛蓝的天空、洁白的雪山和明澈的湖泊时,清楚地知道:我们曾经拥有他是多么地难得。

(上)

位于大雅宝胡同曾经的甲2号,是中央美术学院的一个大宿舍,在这里住过一个又一个、一拨又一拨的画家、雕塑家、理论家,这些人个个都身怀着大抱负。

我的父亲董希文也是住在大雅宝宿舍院子中的一员。

1946年,父亲和母亲完成了在敦煌莫高窟三年艰苦的临摹和研究工作后,带着两个在沙漠生活中孕育的儿子沙贝和沙雷回到内地。他们用当初在洞窟中勾临的小稿为模本,创作了一批作品,接连在兰州、苏州、上海举办过画展。父亲由于被那些源于民间故事在佛教中体现的忍辱修行和普救众生的牺牲精神所感染,常常对场面宏大、情节复杂,带有强烈悲壮气氛的画面情有独钟。随后父亲结识了吴作人和李宗津两位先生,并很快被他们推荐给了在北平的徐悲鸿。徐悲鸿先生对这个并非北平艺专出身,而是受教于另一路法国归来的林风眠和常书鸿门下,并在越南法国国立安南美专学习过的青年大为欣赏,从他扎实的绘画功底和风格多样的作品中看到了出众的才华。父亲成为国立北平艺专的讲师那年他32岁。

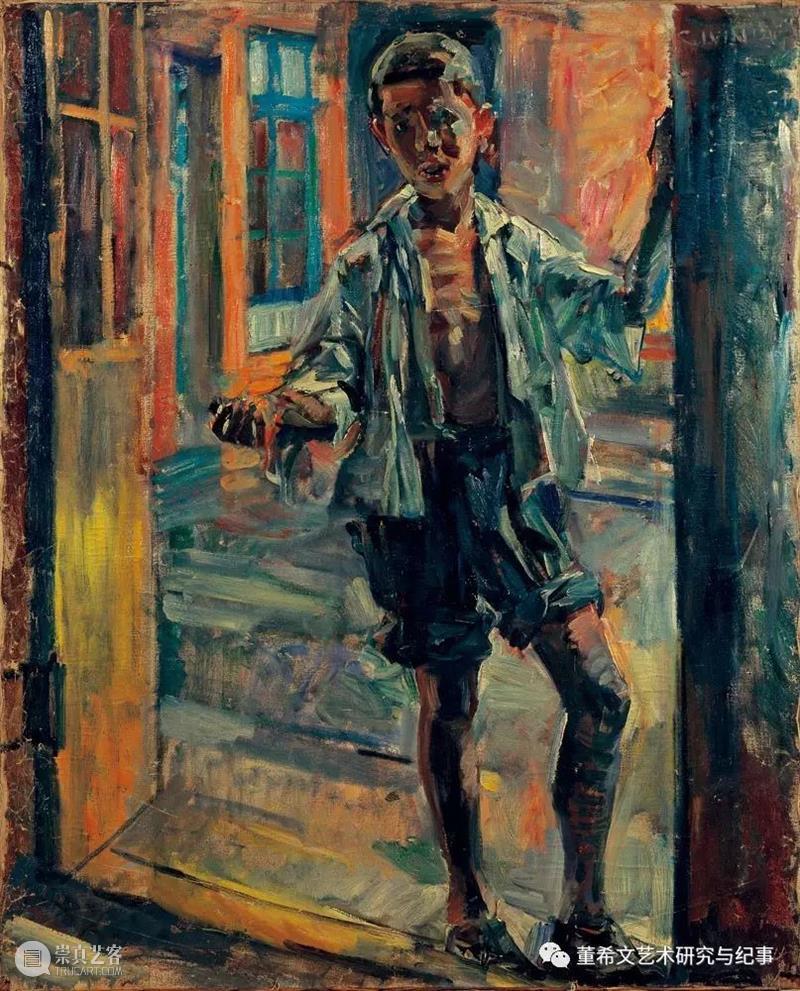

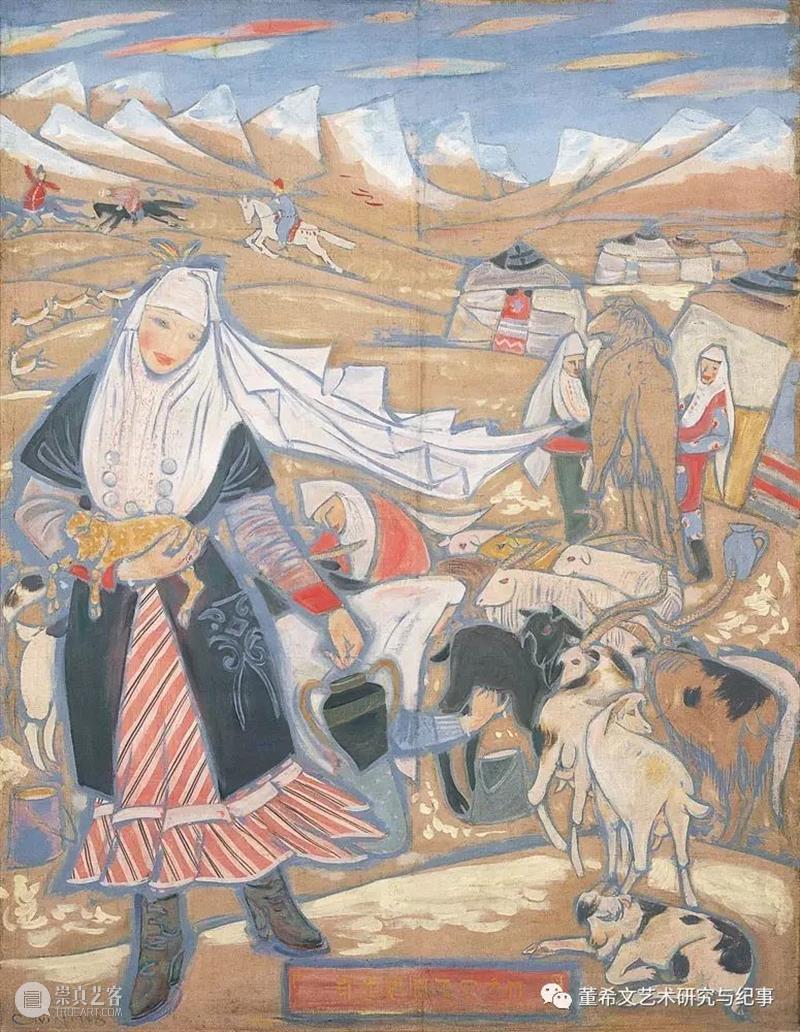

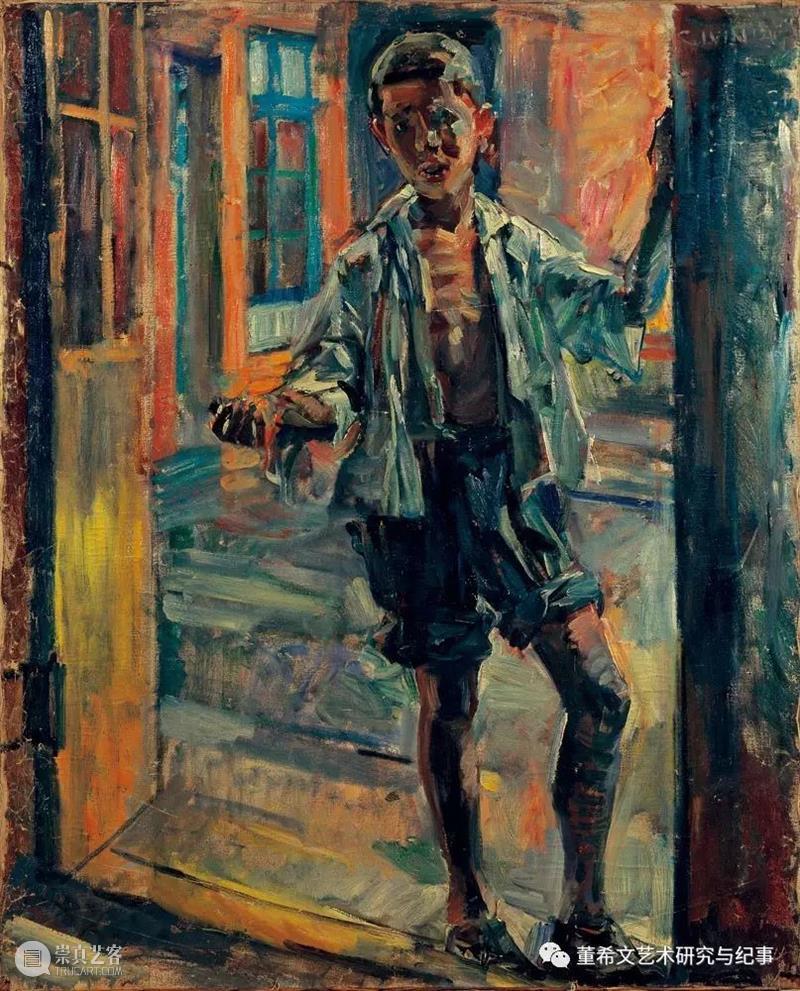

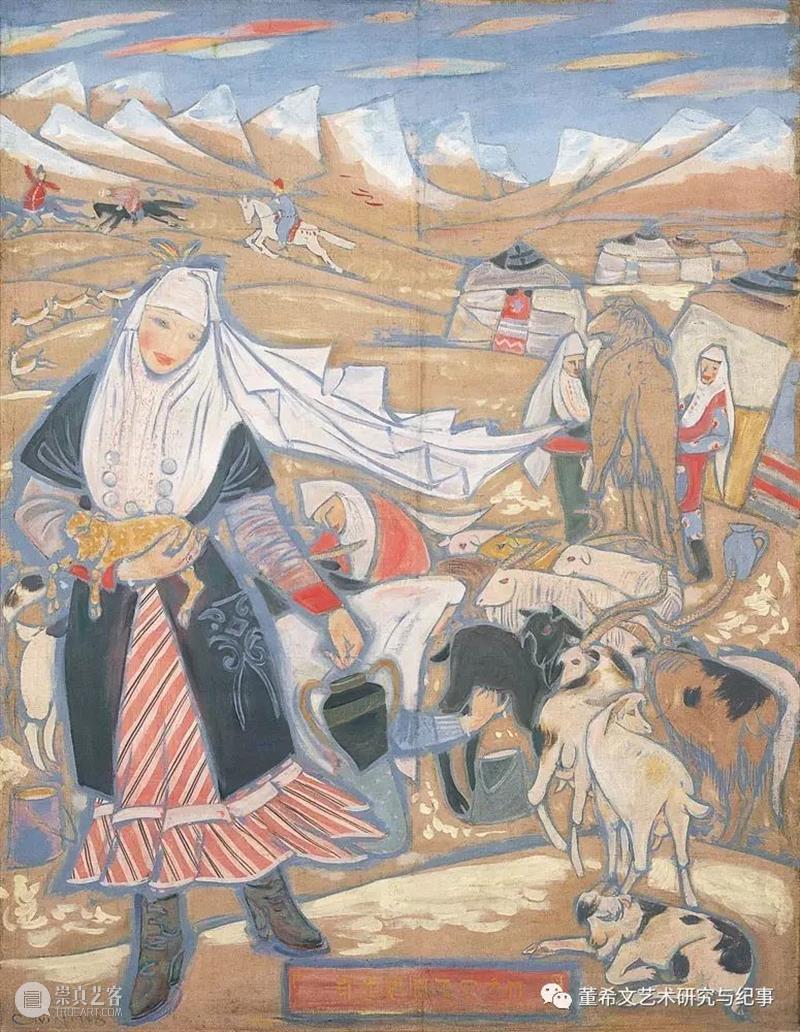

初到北平的一、二年间,父亲连续画出了《小乞丐》、《窗前静物》、《戈壁驼影》、《瀚海》、《哈萨克牧羊女》等一批油画,这些大多表现西北质朴民风、气息醇厚的生活感受,有的场面磅礴大气,有的则淡雅飘逸,富于天趣。徐悲鸿先生来家中看到这些画后很是惊讶地说:“你的办法真多呀!”并撰文一一评价:“塞外风物多悲壮情调,尤须有雄奇之笔法方能体会自然,完成使命。本幅题材高古苍凉,作风纵横豪迈,览之如读唐岑参之诗,悠然意远”,“《瀚海》场面伟大,作风纯熟,此种拓荒生活,应激起中国有志之青年,之所从事,须知奇取人之膏血乃下等人之所为也”。“其《马叔平先生像》(即《马衡像》),神态毕肖,而笔调又轻快可喜,别一静物,极尽酣畅淋漓之致,不愧杰作”。

董希文《瀚海》 布面油画 133x195cm 1948年

董希文《小乞丐》 布面油画 100x80cm 1947年

1948年,父亲母亲由原来在洋溢胡同的北平艺专宿舍,搬到了大雅宝胡同甲2号。从家里到学校三条胡同远,走着去上班。父亲结识了大批艺术家,同时参加了中共地下党领导的爱国学生运动,曾经冒着生命危险将十几万份木刻画传单通过秘密的私人渠道印刷出来散发到街上。参加这些地下活动的人中还有后来也是大雅宝宿舍邻居的周令钊和更年轻的侯一民。当年是侯先生介绍父亲加入了中国共产党,几十年后又找到高明的医生使我患病女儿得到了医治。

父亲在解放前夕,还带着地下党的指令,去做故宫博物院的马衡与协和医院的李宗恩(李宗津的哥哥)两位院长的工作,说服他们留在了北平。

董希文初到北平时留影

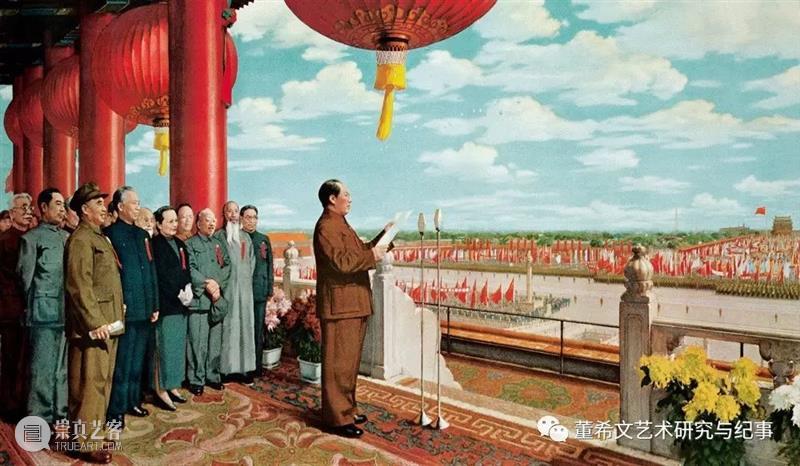

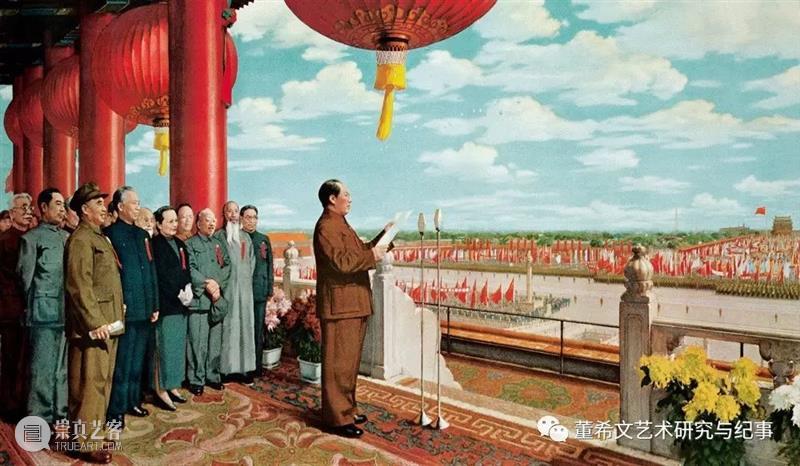

1948年,由国立北平艺专进步教师发起并组织的早在学生时代,父亲就常深入西南边区,有着跟随运盐的马帮队伍长途跋涉的艰苦经历,他对那些为了换取一块盐巴而要跑上几十里路的穷人有着深切的同情,因此在这时候,他内心憧憬着一个新社会的到来,并做好了准备用自己的一技之长为一个崭新的、人民的国家贡献力量。1949年新中国成立的当天,父亲站在成千上万的人群中亲眼目睹了天安门前开国大典的盛况,他兴奋地用笔勾下了这一景象。两年后他接受了革命博物馆的邀请,将他心中那个热烈的印象画成了油画《开国大典》。在大雅宝宿舍中既是全家人睡觉又兼工作的房子里画大画并不容易。母亲把几张床并成一溜才空出一块地方后,父亲把四米多宽的画布钉到了墙上,但由于房子太矮只能把下面的部分先卷起来。他蹬着椅子在屋里上上下下,很快几天画面上就出现了领袖人物和粗大的柱子。父亲为了把一个古老国家获得新生的气象表现出来运用了很多想象:他把大红灯笼吊在屋顶使家里喜气洋洋;去故宫观看因年久而发黄了的汉白玉栏杆;两个哥哥正在淘气的年龄,高兴地帮父亲筛沙子并和在画地毯的颜料中,因为他的想象中铺在天安门城楼上的地毯一定是崭新而松软毛茸……工作虽然在紧张愉快的气氛中进行着,但是光线不足的屋子忽明忽暗,而且卷起的部分影响了视线。于是画被抬到了距离大雅宝有两条胡同远的西总布胡同大姑母一家居住的两层小楼里,这间地板发出咯吱响的房间虽然没比大雅宝的屋子大多少,进深仍不足四米长,毕竟是在临街的二层房,光线比较亮。秀气的姑母穿着旗袍装扮起宋庆龄,她养的黄菊花也派上了用场。在父亲紧张创作的那段时间里,美院的一些师生,如艾中信、靳尚谊、厐壔等人由于住得近,也来观赏过这幅大画的形成。一个多月后,这幅场面开阔、气势恢宏又富丽堂皇的油画《开国大典》完成了。1953年的春天,美术界准备将一批画出国展览,需要送中央领导审看。大雅宝的邻居,丁井文先生早年在延安警卫连认识汪东兴,于是由他联系将包括《开国大典》在内的一批画送去了中南海,之后便有了那次著名的毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、董必武等领导人一同观看《开国大典》的场面。几十年后,当年陪父亲一同去中南海的丁先生,将由老摄影家侯波拍照的这一精彩瞬间翻拍下来送给了我,又一次激动地回忆了这个让他一生都忘不了的时刻:当时毛主席在观看《开国大典》时兴奋地说:“是大国,是中国。我们的画拿到国际间去,别人是比不过我们的,因为我们有独特的民族形式。”

1948年,由国立北平艺专进步教师发起并组织的早在学生时代,父亲就常深入西南边区,有着跟随运盐的马帮队伍长途跋涉的艰苦经历,他对那些为了换取一块盐巴而要跑上几十里路的穷人有着深切的同情,因此在这时候,他内心憧憬着一个新社会的到来,并做好了准备用自己的一技之长为一个崭新的、人民的国家贡献力量。1949年新中国成立的当天,父亲站在成千上万的人群中亲眼目睹了天安门前开国大典的盛况,他兴奋地用笔勾下了这一景象。两年后他接受了革命博物馆的邀请,将他心中那个热烈的印象画成了油画《开国大典》。在大雅宝宿舍中既是全家人睡觉又兼工作的房子里画大画并不容易。母亲把几张床并成一溜才空出一块地方后,父亲把四米多宽的画布钉到了墙上,但由于房子太矮只能把下面的部分先卷起来。他蹬着椅子在屋里上上下下,很快几天画面上就出现了领袖人物和粗大的柱子。父亲为了把一个古老国家获得新生的气象表现出来运用了很多想象:他把大红灯笼吊在屋顶使家里喜气洋洋;去故宫观看因年久而发黄了的汉白玉栏杆;两个哥哥正在淘气的年龄,高兴地帮父亲筛沙子并和在画地毯的颜料中,因为他的想象中铺在天安门城楼上的地毯一定是崭新而松软毛茸……工作虽然在紧张愉快的气氛中进行着,但是光线不足的屋子忽明忽暗,而且卷起的部分影响了视线。于是画被抬到了距离大雅宝有两条胡同远的西总布胡同大姑母一家居住的两层小楼里,这间地板发出咯吱响的房间虽然没比大雅宝的屋子大多少,进深仍不足四米长,毕竟是在临街的二层房,光线比较亮。秀气的姑母穿着旗袍装扮起宋庆龄,她养的黄菊花也派上了用场。在父亲紧张创作的那段时间里,美院的一些师生,如艾中信、靳尚谊、厐壔等人由于住得近,也来观赏过这幅大画的形成。一个多月后,这幅场面开阔、气势恢宏又富丽堂皇的油画《开国大典》完成了。1953年的春天,美术界准备将一批画出国展览,需要送中央领导审看。大雅宝的邻居,丁井文先生早年在延安警卫连认识汪东兴,于是由他联系将包括《开国大典》在内的一批画送去了中南海,之后便有了那次著名的毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、董必武等领导人一同观看《开国大典》的场面。几十年后,当年陪父亲一同去中南海的丁先生,将由老摄影家侯波拍照的这一精彩瞬间翻拍下来送给了我,又一次激动地回忆了这个让他一生都忘不了的时刻:当时毛主席在观看《开国大典》时兴奋地说:“是大国,是中国。我们的画拿到国际间去,别人是比不过我们的,因为我们有独特的民族形式。”

董希文《<开国大典>草图》 纸本铅笔彩铅 18.5x30.5cm 1952年

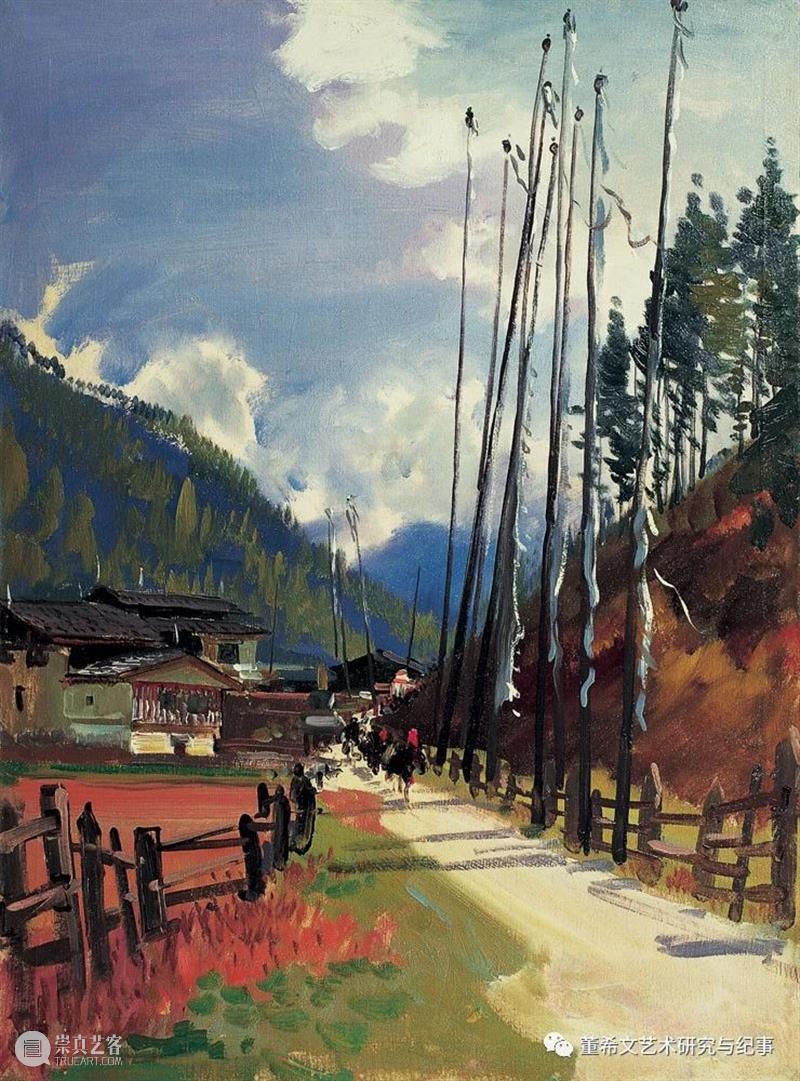

董希文《开国大典》 布面油画 230x400cm 1952年(第一版)《开国大典》在人民日报的头版发表后,轰动了全国。父亲虽然自豪却非常冷静,他明白,这幅结合了中西绘画技法,带有装饰性处理的新式油画只是他将要不断再尝试的开始。因此他在随后发表的《油画〈开国大典〉的创作经验》中明确说:“我开始创作《开国大典》这幅画,就企图把它画成一幅与平常的西洋风的绘画不同的具有民族气派的油画。但事实上不等于说现在画面上的效果完全已是民族化了;成为民族形式的油画,这还有待于今后的继续尝试。另外,我也想到今后自己的创作,不一定要按照这个既成的模样固定下来,否则,反而会限制了自己在今后创作上更进一步对于民族形式的探讨和发展,甚至更严重的可能会产生那种妨碍现实主义绘画表现力成长的形式主义偏向。因之我想,这篇短文,在客观效果上,应该不至于束缚读者对于民族绘画多方面的理解与试探。希望这些经验介绍,抛砖引玉,能够引起读者对于绘画上民族形式的具体作法,有更多的创造。”第二年父亲立刻投入了新的创作。他跟随史良和栗再温带队的全国人民慰问解放军代表团到达康藏,慰问那些在艰险的山群之间开凿公路的工兵们。他在给我爷爷奶奶和母亲的信中描述了一路上的奇景:在“世界屋脊”上修筑的康藏公路,它翻过十座终年积雪、海拔在四千公尺以上的横断大山,跨过流速每秒达七八公尺的金沙江、澜沧江和怒江等急流,穿过许多绵密的原始森林,经过草原、流沙和地震区域,一直伸展到亚热带地区的雅鲁藏布江流域,引向西藏的拉萨。看见那些战士每个人身背几十斤重的东西,从四川进军,徒步翻山来到康藏,在这些公路上一立方、一立方的挖着冻土,在峭壁上用绳子悬挂着身体,一锤一锤地打开炮眼……字里行间,透出他对这些冒死修路的普通战士们由衷的钦佩,及此次康藏公路之行的激动之情:这些修筑在高山野岭间的公路正带给藏族人民实际的好处。

董希文《春到西藏》 布面油画 153x234cm 1954年

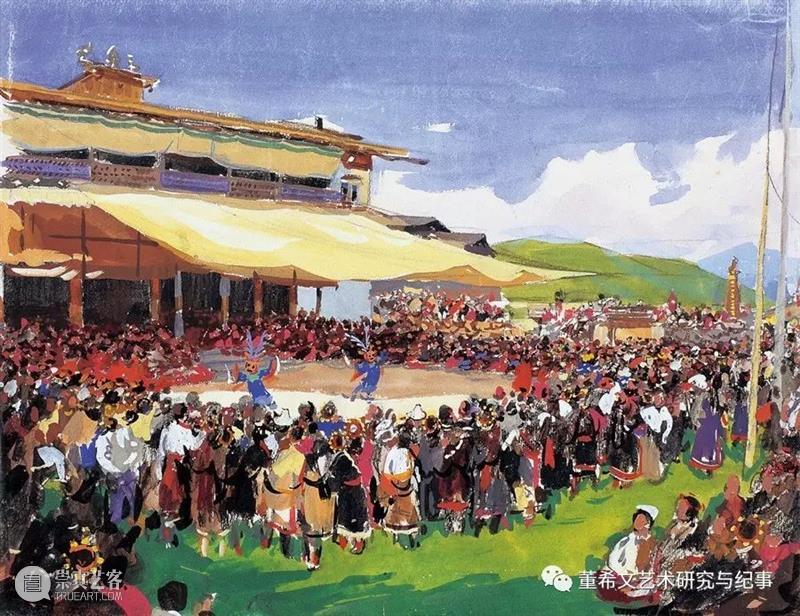

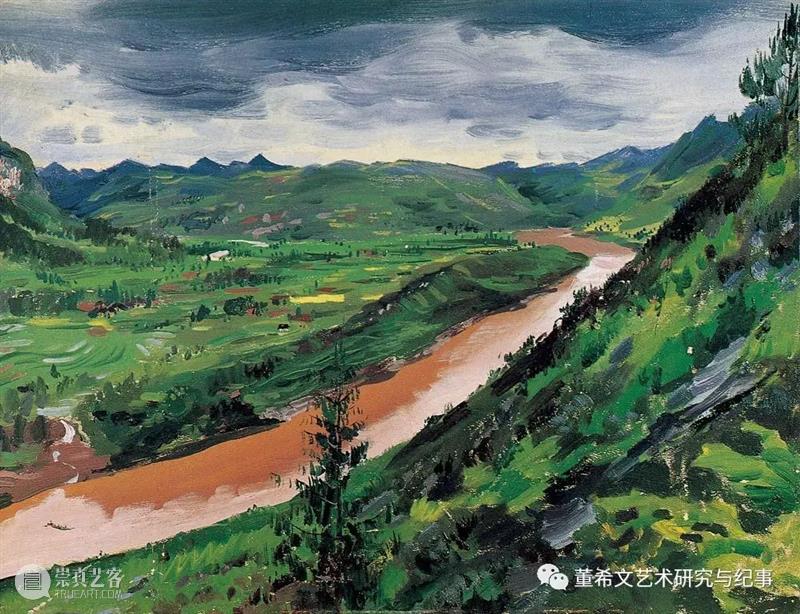

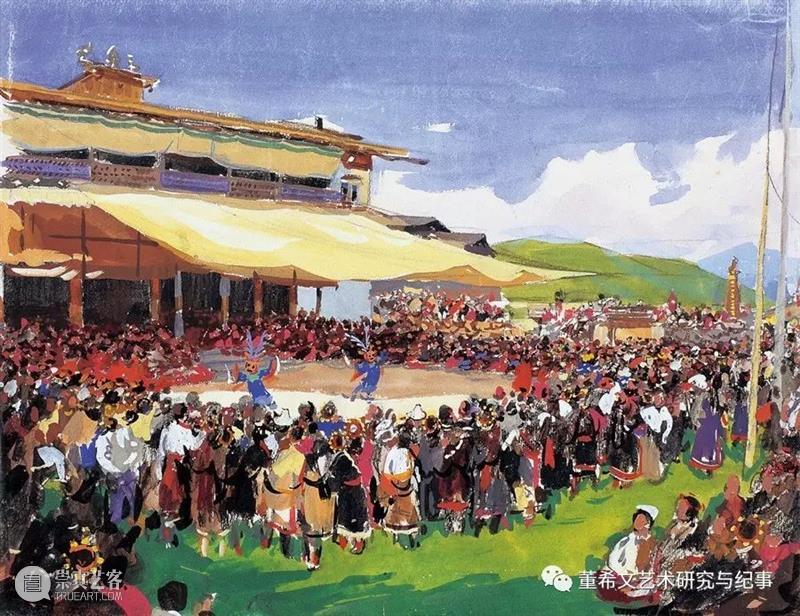

在父亲出发去康藏公路的当月,我正好出生,两个儿子之后又添了女儿,这无疑给他和家里带来了新的喜悦和温情。父亲回到北京后,很快开始了《春到西藏》这幅表现康藏公路通车的大创作。画面出人意料,大片的桃花杏花开放,几个藏族妇女安详的看向远方,充满了爱意与温存。这是大自然的春天,西藏的春天,也是他自己的春天。《春到西藏》与我同年同岁,我觉得在这幅画中一定有我和母亲的影子在。次年,父亲又跟随八一电影制片厂沿红军长征路线进行写生,在半年的时间里翻雪山,过草地,途径娄山关、二郎山、泸定桥、毛儿盖、松潘、班佑河、白龙江、腊子口等几十处地方,背着几十斤重的画具,在缺氧和高频率行军的情况下,抢时间画出了二百多幅写生。在《毛儿盖盛会》、《班佑河畔》、《中央红军渡口》、《藏女阿管》、《毛儿盖黑水姑娘》等这些画作里充满了勃勃的生机,有着他一贯追求的“远看惊心动魄,近看奥妙无穷”的境界。这批画作带回北京后,立刻在美术界引起轰动,很多人一次次前来观看。在中央美院走廊展览时,有个尼泊尔留学生甚至因过于喜爱而悄悄地取走了那幅戴着红绿项珠、身穿白袖长袍的《刷经寺藏女》像。二十几年后,当中国经历了“文化大革命”的动荡,父亲已不在人世,这个学生却又主动地把曾经带出国的这幅画送了回来。他说,“我喜爱这幅画,更喜爱画它的人”。父亲在这次长征路线旅行中因经历了恶劣的卫生环境,加上吃了生肉,导致吐泻大量的蛲虫,回京后经过几次医救才算渡过险关。从这以后,他原有的胃病就更加重了。

董希文《乌江中央红军渡口》 木板油画 40x53cm 1955年

董希文《班佑河畔高草地》 木板油画 40x53cm 1955年

董希文《刷经寺藏女》 木板油画 53x40cm 1955年

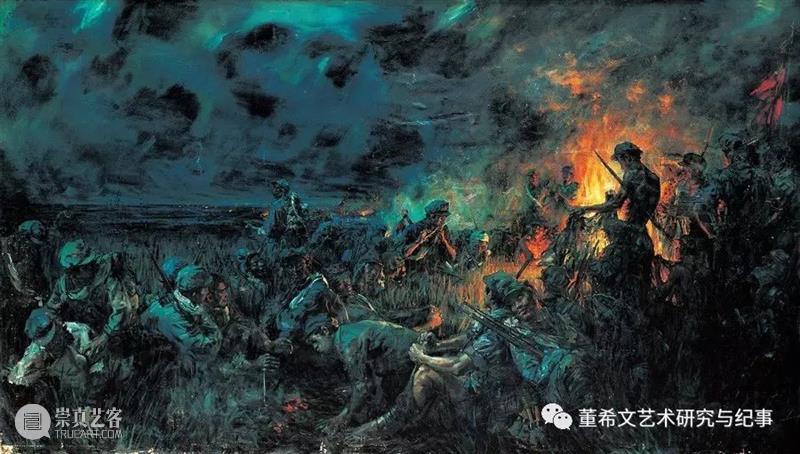

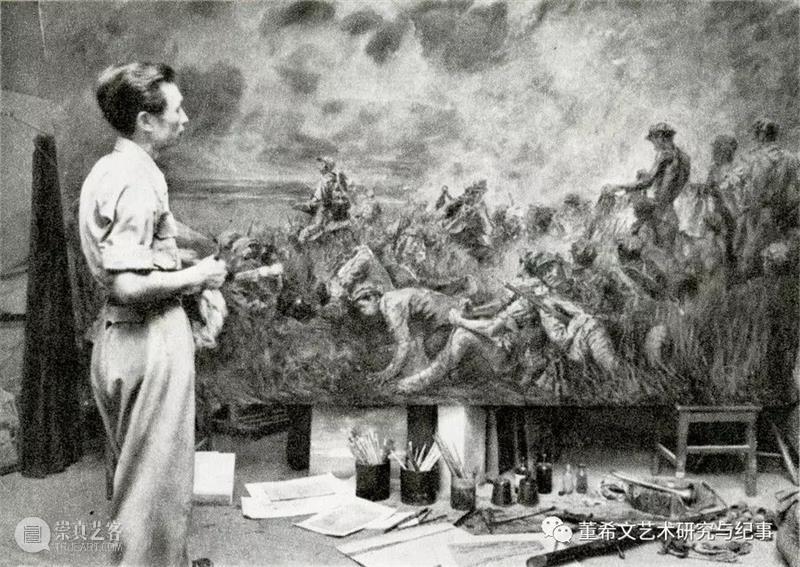

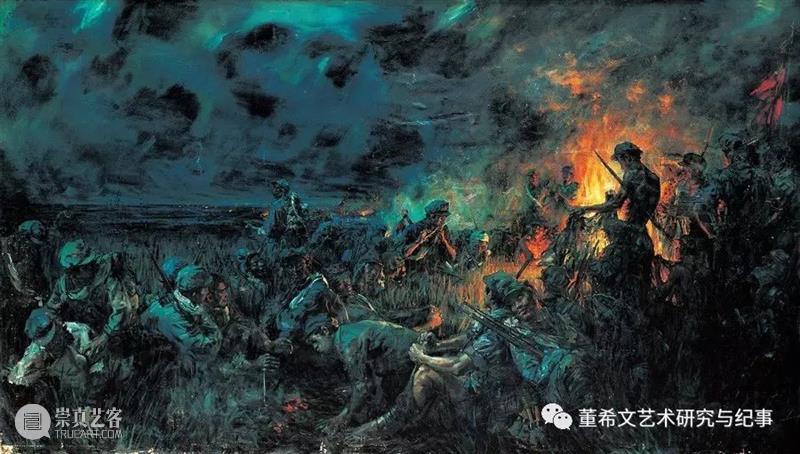

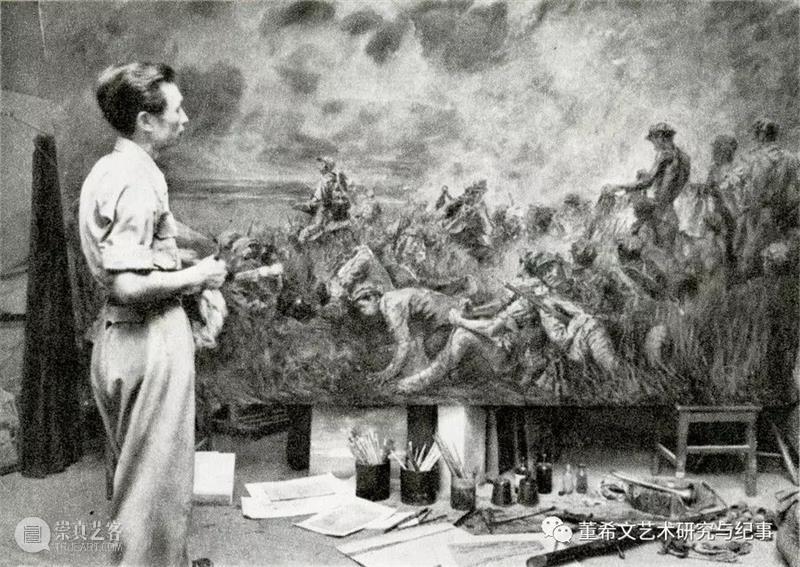

董希文《毛儿盖盛会》 纸本铅笔水粉 29x37cm 1955年董希文《班佑河畔》 纸本水粉 31.5x44cm 1955年长征路线写生回来的第二年,父亲创作了油画《红军过草地》。这时他有了位于大雅宝宿舍后门洞里一间带天窗的画室。隔壁紧邻常濬先生一家,开向院内的一扇窗对着李可染先生的西屋。父亲每天早晨握着一把洗好的画笔从前院穿过小院、中院,走进画室,关上一整天,我们只是在吃饭的时间,才去轻轻敲他的门。同样是巨大的幅面,这次父亲将要表现的是在极其艰苦卓绝的战争中,红军战士具有的坚韧和顽强精神的故事。这次他并没有很快动笔,而是在画框上边贴了几纸颜色,几天之后其中几块不见了,只剩下了普蓝和黑两块色,旁边还有一块小小的橘黄。父亲如释重负地说:“我找到了这幅画的色彩表情,用普蓝为基调,黑色勾线再点出橘黄来象征光明胜利的篝火。”这幅画要表现的是红军战士肉体上的痛苦和精神上的崇高坚强、最苦难的物质生活和最大的乐观主义精神的对比。画画完后,父亲认为比之前的《开国大典》在艺术表现上有了更大的突破。可是没想到拿去参加全军美展后,立刻被当时的有关领导指责为画面阴暗,表现了悲观,从而给予了否定。此后的几十年间,这幅画一直被封存并一段时间里被丢进了废品库中。父亲的艰苦付出和一腔热情受到很大打击,他甚至对当年只有十岁的儿子表达了自己的压抑心情。至此,父亲已经明显意识到对表现形式的尝试是极为受限的。尽管如此,在同年美术界人士与墨西哥壁画家西盖罗斯的座谈会上,父亲还是开诚布公地表示了自己的观点:“研究形式问题,不是形式主义。”

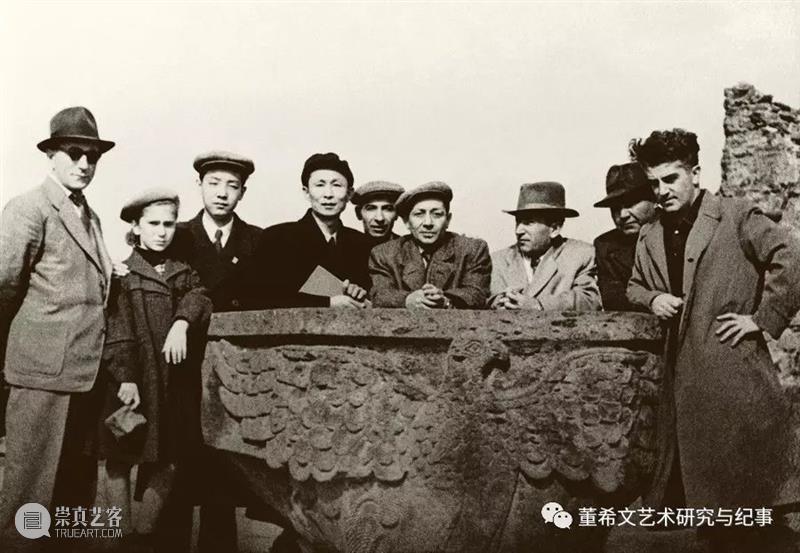

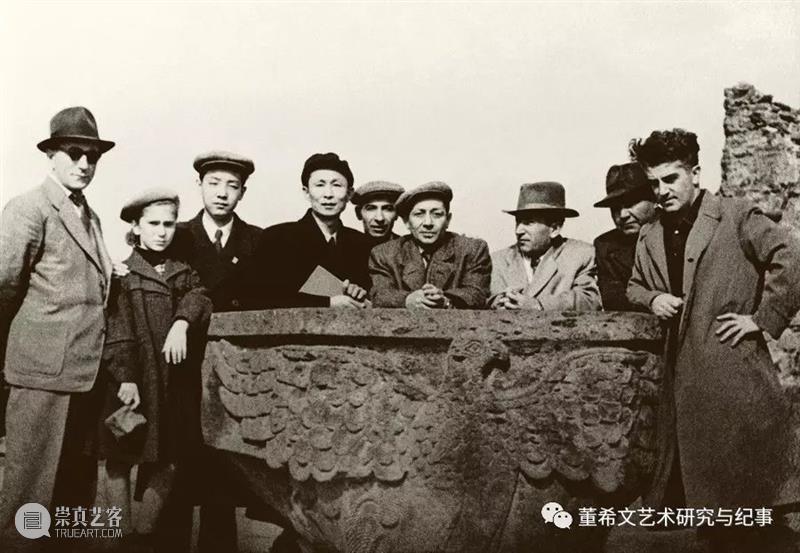

董希文《红军过草地》 布面油画 260x400cm 1956年 中国人民革命军事博物馆藏 1956年,董希文在大雅宝胡同甲2号的画室中接下来的1957年,父亲在《美术》杂志上接连发表了《拿出自己的看法、想法和做法来吧!》等文章,批评那种对作品要求的清规戒律。他大胆地指出:“在表现形式上,我们必须勇敢地放开笔来,去突破一些似乎是已经规定了的格式。”他在《从中国绘画的表现方法谈到油画中国风》一文中说:“我们的各种艺术都应该具有自己的民族风格,对于任何风格和形式的追求,不能一律看成是形式主义。”并再次重申:“中国画家应该有中国画家自己的气质,自己对于生活的想法,看法和表现法。”表明了自己的勇气和决心。这一年,父亲与刘开渠、王朝闻作为中国美术家代表团成员,去莫斯科克里姆林宫出席了“苏联第一届全国美术家代表大会”。他参观了冬宫和其他艺术博物馆,尤其是观看了大型的印象派回顾展后,受到很大震动,更激发了要探索自己国家艺术表现形式的思考和热情。在苏联期间,他不仅结识了许多艺术家,还用从中国带去的高丽纸画了多幅彩墨肖像,以开张劲挺的三公山字体题字。在众多的欧洲艺术家面前显示了他作为中国画家独有的风格和气质。

1956年,董希文在大雅宝胡同甲2号的画室中接下来的1957年,父亲在《美术》杂志上接连发表了《拿出自己的看法、想法和做法来吧!》等文章,批评那种对作品要求的清规戒律。他大胆地指出:“在表现形式上,我们必须勇敢地放开笔来,去突破一些似乎是已经规定了的格式。”他在《从中国绘画的表现方法谈到油画中国风》一文中说:“我们的各种艺术都应该具有自己的民族风格,对于任何风格和形式的追求,不能一律看成是形式主义。”并再次重申:“中国画家应该有中国画家自己的气质,自己对于生活的想法,看法和表现法。”表明了自己的勇气和决心。这一年,父亲与刘开渠、王朝闻作为中国美术家代表团成员,去莫斯科克里姆林宫出席了“苏联第一届全国美术家代表大会”。他参观了冬宫和其他艺术博物馆,尤其是观看了大型的印象派回顾展后,受到很大震动,更激发了要探索自己国家艺术表现形式的思考和热情。在苏联期间,他不仅结识了许多艺术家,还用从中国带去的高丽纸画了多幅彩墨肖像,以开张劲挺的三公山字体题字。在众多的欧洲艺术家面前显示了他作为中国画家独有的风格和气质。

1957年,董希文(左四)访问苏联时与艺术家合影

董希文《格鲁吉亚共和国功勋演员契苍娜泽》 高丽纸彩墨 73.5x48cm 1957年

董希文《格鲁吉亚共和国功勋演员契苍娜泽》 高丽纸彩墨 73.5x48cm 1957年

不料,从苏联回国后,全国的反右运动正好开始,知识分子们在“大鸣大放”的号召下,纷纷出动。父亲在“五月会议”上慷慨陈词,对邀请他到文化部提意见的部长说:“文化部是百花园中的园丁,既为园丁,就要有植物学的知识。”指当时文化部长指责中央美院国画家画素描是“消灭国画”的说法。并说:“我是抱着‘文死谏,武死战’来向部长提意见的。”还为正在挨批的江丰辩护。结果被划入了右派分子名单,后来受到“留党察看两年”的处分。事已至此,父亲在党支部会议上申辩时还表示:“组织的决定可以服从,但保留个人的观点,我讲的没有错。”他在同年发表的《素描基本练习对于彩墨画教学的关系》中说:“我以为任何古今中外现实主义画家表现技法的获得,除了从古代遗产中吸取现实主义创作方法和表现技巧的因素外,更重要的是他们能够从生活中来汲取智慧和才能。我们古代有许多画家他们在掌握表现技术和搜集创作素材时,并不是只坐在家里由自己臆构出来的,从画史上的一些记载知道,有不少画家他们是做了许多对景写生的功夫的。但是一些不好的画家,他们并不注意绘画的表现之与现实生活的关系,只知道师承古人技法,以因袭模仿为能事,使中国绘画的另一方面走到日趋衰落的路上去。”两年以后,在撤销“留党察看”的处分时,需表态认错才行,但父亲仍然坚持说,“我讲的没有错。”并继续增添了新的错误言论:“大跃进太热了,大炼钢铁,得不偿失。”他就是这么一个较真儿的人。父亲在繁忙的教学和创作的同时,还要忙于频繁的社会活动。20世纪50年代,社会主义现实主义题材盛行,使许多不适应的国画家受到冷落,许多人甚至没有了正当绘画工作,比如宿舍里的李苦禅先生等。父亲作为对民族传统文化有着深厚感情的油画家,自然对这种现象有看法;他在全国政协第二次全体会议的发言中大胆指出:“国画应该引起我们的重视,歧视国画的思想,实质是缺乏民族自信心。”直截了当地批评:“国画界还有很多人没有职业的现象。”那时期,父亲把年轻的黄胄介绍到北京来发展。黄胄也时常到大雅宝的家中来,曾用简练活泼的笔法画了两幅“小毛驴”并题上字:“送给沙贝沙雷小朋友”。可爱的“小毛驴”一度挂在哥俩的床头上,可惜在后来的“文化大革命”中被红卫兵抄走不知了去向。新中国成立初期,父亲还把从法国回国的杭州艺专老同学吴冠中引荐给徐悲鸿,请徐先生聘他到中央美术学院来任教,但后来吴先生因与徐先生的艺术主张不合,心中另有抱负而出走。几十年后,晚年的吴先生在出版自传期间,打电话给我,希望有一张老同学董希文的照片,并问候妈妈的情况。他说:“我后来一直没有去看过你爸爸,我不是不想念他,当年他把我介绍到美术学院来,可是我走了,他一定生我的气!”声音很高,很急!我说:“您当年送给爸爸的波提切利的画册,他把其中的《春》装了镜框一直挂在家里。”吴先生听了后似乎不相信似地说了句“是真的吗?!”之后停顿了很久,放慢声调说:“你爸爸对我有过两件重要的事,一个是我刚从法国回来,他把我介绍到美术学院去工作。一个是叫我一同去西藏那次”,“我同他都喜欢研究形式表现,我知道他有很多想法要做。” 1961年,董希文在画室大雅宝胡同位于东城根,紧邻着护城河(今天的二环路),过了桥就是豁子外。20世纪五六十年代除了河边西侧一带的胡同里散住着不少文化人,靠豁子那边的“大庙”里住着的都是普通工人:拉车的,送煤的,打各种零杂短工的,甚至还有要饭的人。父亲行走在悬殊巨大的人群中心里感到十分的不安。他曾几次写报告给有关部门,提议修整如禄米仓等坡度较大的路段,以便在雨雪天里能稍微减轻拉车工人上下坡的难度。困难时期,父亲经常从外面把乞讨的人请到家中吃饭,弄得连家中的保姆王大娘都抱怨:这么多人的饭已经没法做了。父亲平时不苟言笑,其实内心很热诚,似乎对自己能去帮一把的人,总有种莫名的歉意。我们家的王大娘很不平常,挺直的腰板瘦高个,虽然是小脚,可是爱听戏会武术的她,在操持完一天的家务活后,常会在院子里练练踢腿、翻几个筋斗。说话时俩眼一转一转地论断是非。小时候我无数次地听她讲穆桂英挂帅和苏武牧羊的段子,所以骄傲地认为戏中的英雄就是我大娘这模样的。大娘在我们家里的地位很高,父母、全家都很尊敬她。多年后,大娘要回家看孙子了,父亲为她画了一幅油画肖像作为送别。“文化大革命”时,大娘特勇敢,回到院子里在造反派面前挺身而出替父亲说话。再过了好多年,我和大娘的两个儿子大哥二哥一道,按照大娘的嘱咐把她的骨灰撒进了平静的昆明湖。50年代初,父母亲把已经七十多岁的爷爷奶奶从杭州接到了北京,给两位老人租住的一间屋子就在大雅宝甲2号旁边的3号院中。爷爷董萼清算得上是个收藏家,他有着丰富的宋元明清瓷器和书画,早年身居杭州时,就连父亲在国立杭州艺专的老师林风眠也常去西湖边他的家中欣赏。家庭良好的传统文化气息,对父亲热爱艺术有着重要的启蒙影响。但爷爷并非是个有钱人,年轻时只不过是个在铺子里楼上楼下跑断腿的学徒工而已。爷爷的父亲,我父亲的爷爷董松山是个农民。在家乡绍兴文人荟萃,常人都有习书绘画的风尚。曾祖父看中教育,每天在青石板上以清水代墨习字,家中至今保留着当年他在《子史精华》卷上以颜鲁公字体临写明代思想家王阳明谈教育的篇章。受曾祖父虔诚明达品性的影响,他的子孙有多人远赴西方,学科学,搞实业,回国以后为家乡修桥铺路、办学堂、建工厂。爷爷在离开绍兴之前,将自己的田地捐给了公社,房子送给了亲戚。到北平后更是完成了他一生最惊人却不为人知的壮举:分两次将自己节衣缩食,辛苦一生收藏的几百件古代书画捐给了国家,其中有黄庭坚、文徵明、董其昌、徐渭、八大山人、吴昌硕等人的作品。但是他生前没有见到过自己的捐赠被展览或出版。几十年后,有人从故宫博物院的藏画册中见到徐渭的《四季花卉图》时,不经意间发现了下角处盖着董萼清的名章。身穿着洗旧的长袍大褂、说着一口浓重的绍兴话的爷爷死在“文革”当中,造反派粗野地将他扔上卡车,我们家连他的骨灰都没能留下。董萼清(后中)和孙子董沙贝(右)、董沙雷(左),孙女董一沙(前)在北京大雅宝胡同甲2号家中合影(摄影:董希文)印有董萼清藏章的徐渭《四季花卉图》,纸本墨笔,纵144.7cm,横81cm,故宫博物院藏50年代末,中央美术学院成立了以油画家、教授吴作人、罗工柳、董希文三人名字命名的工作室。父亲丰富的学艺经历,形成了他开放、包容的民主思想。父亲的工作室在靳之林、许幸之、詹建俊、梁运清等几位老师的配合下,坚持他自己的一贯主张,提倡一方面对中国传统艺术要学习和研究,一方面也要对外来的艺术采取“兼收并蓄”、“广收博采”的态度,让学生在从古典主义到现代主义艺术之间有充分选择的余地。同时他强调尊重学生的艺术个性,反对千篇一律,对学生那些处于萌芽状态的可贵特点给予热心的引导,“顺水推舟”,“因材施教”。但是这些观点和做法与当年中国施行的苏联模式格格不入,被视为“宣扬资产阶级艺术方向”、“提倡个人主义”,在校中受到批判和排挤。父亲还因替班上被称为“白专”的右派学生袁运生等人辩护而受到某些党员学生的质问和侮辱。

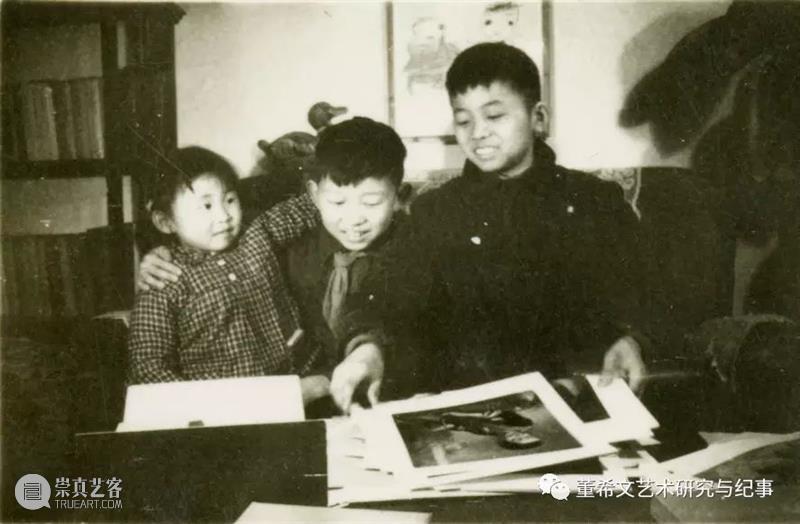

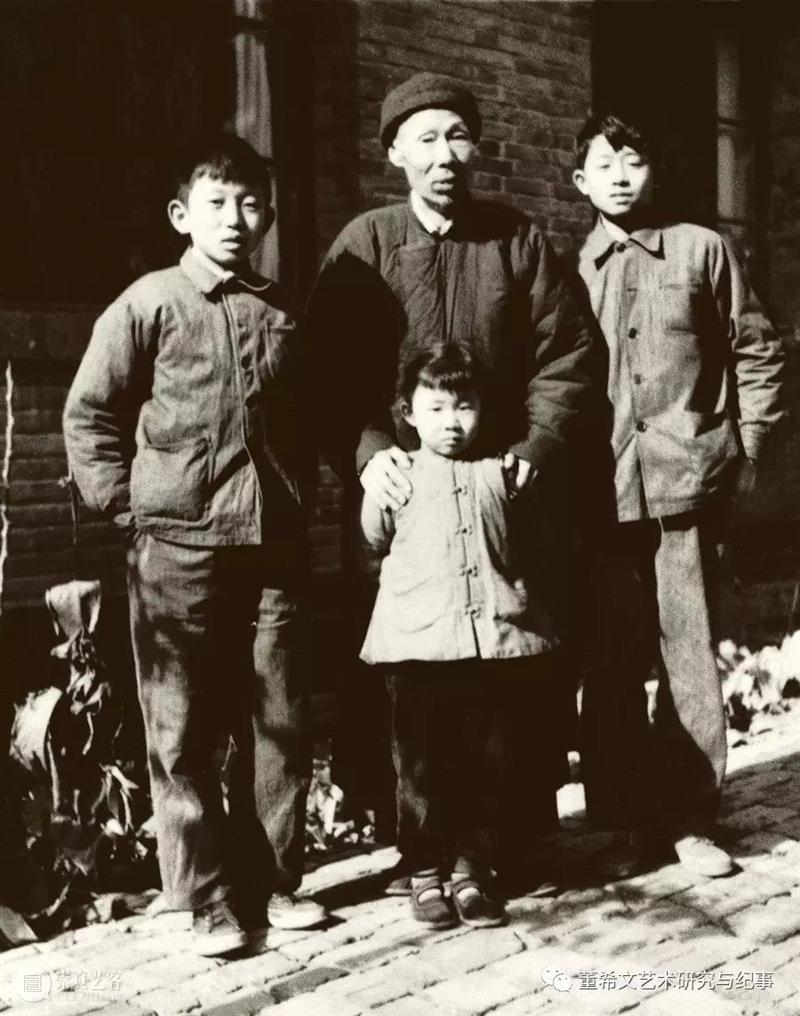

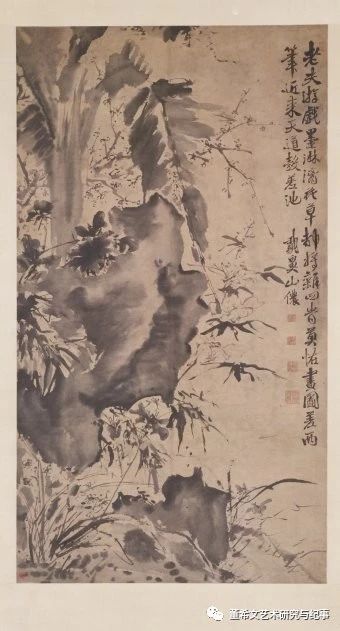

1961年,董希文在画室大雅宝胡同位于东城根,紧邻着护城河(今天的二环路),过了桥就是豁子外。20世纪五六十年代除了河边西侧一带的胡同里散住着不少文化人,靠豁子那边的“大庙”里住着的都是普通工人:拉车的,送煤的,打各种零杂短工的,甚至还有要饭的人。父亲行走在悬殊巨大的人群中心里感到十分的不安。他曾几次写报告给有关部门,提议修整如禄米仓等坡度较大的路段,以便在雨雪天里能稍微减轻拉车工人上下坡的难度。困难时期,父亲经常从外面把乞讨的人请到家中吃饭,弄得连家中的保姆王大娘都抱怨:这么多人的饭已经没法做了。父亲平时不苟言笑,其实内心很热诚,似乎对自己能去帮一把的人,总有种莫名的歉意。我们家的王大娘很不平常,挺直的腰板瘦高个,虽然是小脚,可是爱听戏会武术的她,在操持完一天的家务活后,常会在院子里练练踢腿、翻几个筋斗。说话时俩眼一转一转地论断是非。小时候我无数次地听她讲穆桂英挂帅和苏武牧羊的段子,所以骄傲地认为戏中的英雄就是我大娘这模样的。大娘在我们家里的地位很高,父母、全家都很尊敬她。多年后,大娘要回家看孙子了,父亲为她画了一幅油画肖像作为送别。“文化大革命”时,大娘特勇敢,回到院子里在造反派面前挺身而出替父亲说话。再过了好多年,我和大娘的两个儿子大哥二哥一道,按照大娘的嘱咐把她的骨灰撒进了平静的昆明湖。50年代初,父母亲把已经七十多岁的爷爷奶奶从杭州接到了北京,给两位老人租住的一间屋子就在大雅宝甲2号旁边的3号院中。爷爷董萼清算得上是个收藏家,他有着丰富的宋元明清瓷器和书画,早年身居杭州时,就连父亲在国立杭州艺专的老师林风眠也常去西湖边他的家中欣赏。家庭良好的传统文化气息,对父亲热爱艺术有着重要的启蒙影响。但爷爷并非是个有钱人,年轻时只不过是个在铺子里楼上楼下跑断腿的学徒工而已。爷爷的父亲,我父亲的爷爷董松山是个农民。在家乡绍兴文人荟萃,常人都有习书绘画的风尚。曾祖父看中教育,每天在青石板上以清水代墨习字,家中至今保留着当年他在《子史精华》卷上以颜鲁公字体临写明代思想家王阳明谈教育的篇章。受曾祖父虔诚明达品性的影响,他的子孙有多人远赴西方,学科学,搞实业,回国以后为家乡修桥铺路、办学堂、建工厂。爷爷在离开绍兴之前,将自己的田地捐给了公社,房子送给了亲戚。到北平后更是完成了他一生最惊人却不为人知的壮举:分两次将自己节衣缩食,辛苦一生收藏的几百件古代书画捐给了国家,其中有黄庭坚、文徵明、董其昌、徐渭、八大山人、吴昌硕等人的作品。但是他生前没有见到过自己的捐赠被展览或出版。几十年后,有人从故宫博物院的藏画册中见到徐渭的《四季花卉图》时,不经意间发现了下角处盖着董萼清的名章。身穿着洗旧的长袍大褂、说着一口浓重的绍兴话的爷爷死在“文革”当中,造反派粗野地将他扔上卡车,我们家连他的骨灰都没能留下。董萼清(后中)和孙子董沙贝(右)、董沙雷(左),孙女董一沙(前)在北京大雅宝胡同甲2号家中合影(摄影:董希文)印有董萼清藏章的徐渭《四季花卉图》,纸本墨笔,纵144.7cm,横81cm,故宫博物院藏50年代末,中央美术学院成立了以油画家、教授吴作人、罗工柳、董希文三人名字命名的工作室。父亲丰富的学艺经历,形成了他开放、包容的民主思想。父亲的工作室在靳之林、许幸之、詹建俊、梁运清等几位老师的配合下,坚持他自己的一贯主张,提倡一方面对中国传统艺术要学习和研究,一方面也要对外来的艺术采取“兼收并蓄”、“广收博采”的态度,让学生在从古典主义到现代主义艺术之间有充分选择的余地。同时他强调尊重学生的艺术个性,反对千篇一律,对学生那些处于萌芽状态的可贵特点给予热心的引导,“顺水推舟”,“因材施教”。但是这些观点和做法与当年中国施行的苏联模式格格不入,被视为“宣扬资产阶级艺术方向”、“提倡个人主义”,在校中受到批判和排挤。父亲还因替班上被称为“白专”的右派学生袁运生等人辩护而受到某些党员学生的质问和侮辱。

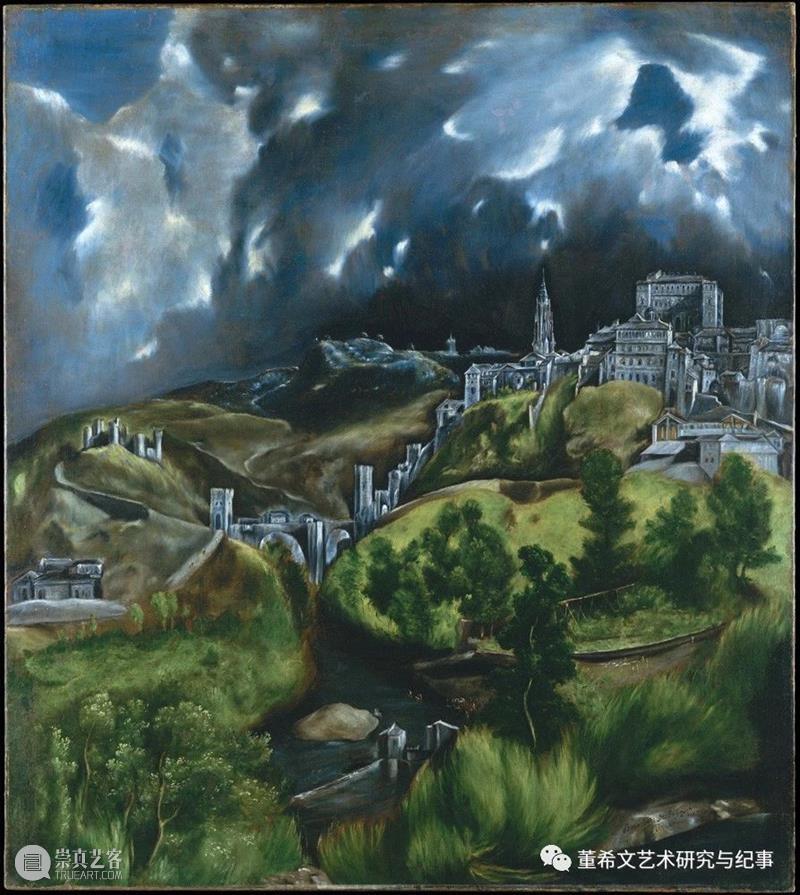

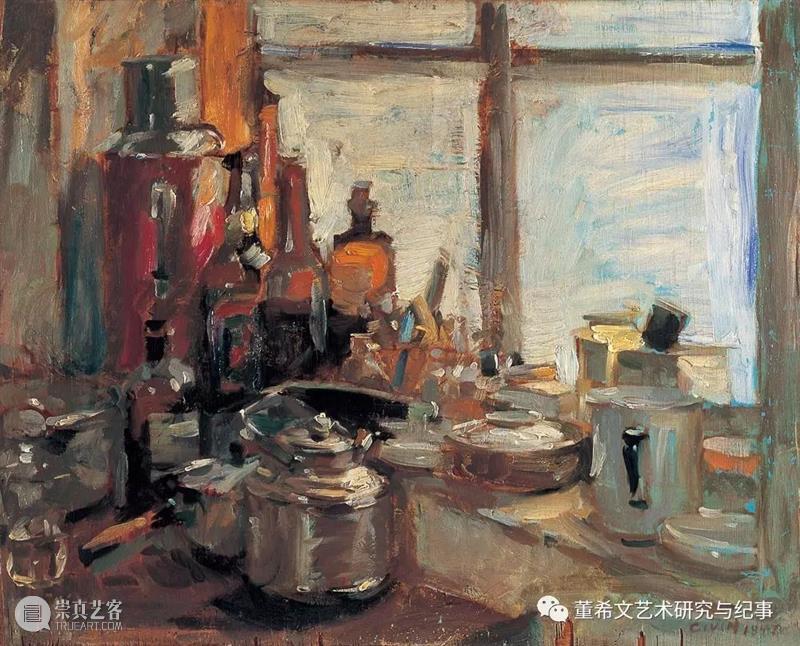

董希文给工作室学生讲写生技法那些年家中最多的客人就是父亲的学生,像刘秉江、袁运生、姚钟华、费正、李秀实、张颂南等一届又一届的学生,父亲请他们观看自己多年的画作和收藏,这时他的眼睛放着光,诚恳地看着每一个人,他们无话不谈,像家人一样。在弥漫着浓香松节油气味的画室里,墙上挂着他非常喜爱的格列柯的《托莱多风景》,暗绿的色调、群山上空乌云翻滚;他自己早年的代表作《哈萨克牧羊女》,淡雅抒情,飘逸中充满着韵律;还有他自己的那幅描绘初到北平时家中场景的《窗前静物》,光影闪烁,笔法奔放。父亲的趣味是多方面的,他的精心陈设简洁明快:红漆的花几,黑漆的屏风。客厅中常年将磁州窑的黑彩大罐和宋代的红绿彩盘与拉斐尔、波提切利的绘画同时悬挂、摆放。鲜明对比的色彩中充满活泼自由的民间气息,而肃穆悲怆的情境与典雅朴素的气息中则蓄含着人文主义精神的力量。家中的画册都是他从旧书店或越南及苏联带回的,其中日本出版三十几本的世界美术全集,和瑞士出版的印象派全集两个系列最完整。这些画册,也是孩子们、同学们及院里画画孩子们的宝物;当洗干净了手,把发出叮铃一声的玻璃柜打开后,捧出精美的画册在红木几前坐下,屋里的人就进入了另一天地的旅行。

董希文《哈萨克牧羊女》 布面油画 160x127cm 1948年 中国美术馆藏

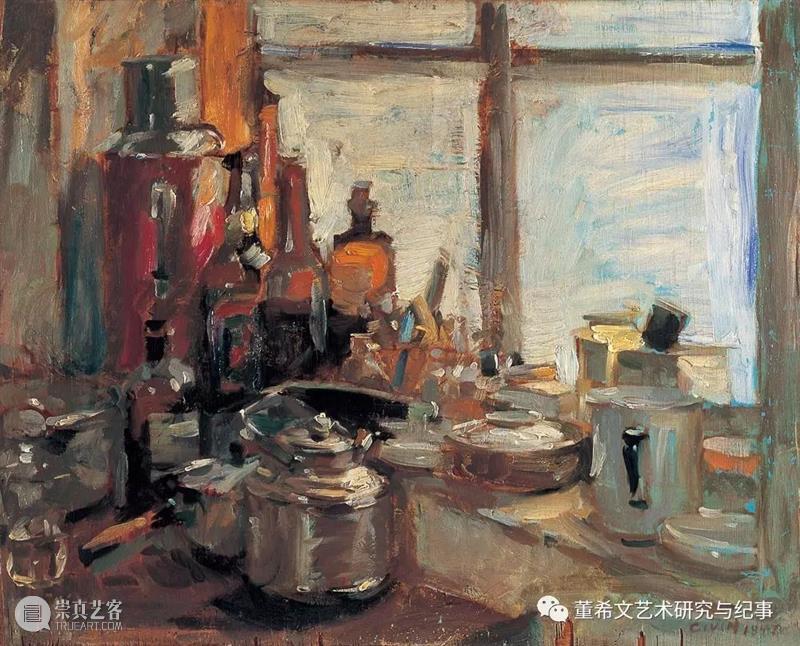

董希文《窗前静物》 木板油画 64x81cm 1947年父亲的学生当中有个女孩子宋怀桂,长脖子,高高的个。因为和保加利亚男生万曼谈恋爱,在学校里成为受争议的反派人物。而父亲却对这个性格鲜明的学生倍加爱护,对她硬朗脱俗的画风大加肯定,尤其在得知她与万曼的结婚请求最终得到了周恩来总理的批准后,更是为这对敢于争取自由、并赢得了幸福的年轻人感到高兴。他特意到琉璃厂为他们每人刻了一块玉石的名章。后来这对新人也搬进了大雅宝宿舍,在这里生下了漂亮的混血儿宋小虹。那段时间里,宋怀桂还自荐为父亲当模特儿,完成了那幅朴素温馨的《勤俭持家》招贴画,画中那位缝衣的少妇倔强又智慧的眼神与宋怀桂十分相像。一年后,宋怀桂随万曼带着女儿去了第二故乡保加利亚,从他们寄给父母的信中可以看出,她作为父亲的学生算是一种荣幸。二十几年之后,当宋怀桂作为法国皮尔卡丹驻中国的代表,万曼也已是世界上知名的壁挂艺术家再回到中国时,父亲早已在“文化大革命”中去世。她在回忆老师的文章中说:“我从不愿意听别人讲董先生在病榻上的事情,那个高大帅气的董先生一直活在我的心中。”大雅宝甲2号是个大院,分前院、小院、中院和后院。小孩儿们常常从前跑到后不经人请就随便地进入别家玩儿。李可染先生家住在后院,西屋紧邻着父亲的画室,我似乎就有了常去的方便。记得雪白的墙面上,门与窗之间垂挂着一幅醒目的《霜叶图》,一片片淡淡的橘红树叶在空中悉悉索索地飘散下来,摇晃着落在地面,小牧童歪着憨厚俏皮的笑脸,拿在手中的耙子似乎发出唰唰的声响。这种洁净而欢快的气息给儿时的我留下了深刻的印象。李妈妈就是能制造欢乐的人,她性格豪爽,嗓音响亮,每当院子里的石榴熟了的时候,她就会大声地张罗院子里的孩子们打下来,一盆盆地抬回家去。大雅宝宿舍的欢乐随着年轻的黄永玉叔叔从香港搬来后,就显得更多了。记得一年春节,母亲听见敲门声,说有客人来了,打开门后,哇!只见黄叔叔身穿土家族服装,背了一个大筐,黑妮露出两只圆眼睛,拉着黑蛮的黄妈妈,梳着高高的马尾巴,摩登漂亮。平时不太说笑的父母亲和着他们的拜年声笑成了一片。宿舍里黄叔叔的出现带来了很多新东西,在他那里似乎一切都可能变得很有趣,他让生活在东城根的人们见识了另一种方式和态度。五六十年代父亲繁忙的教学、绘画和社会活动几乎占去他的绝大部分时间,很少有真正意义上的在家休息,尽管如此,他尽可能抽出时间参与到我们的活动中来。他会兴趣盎然地观赏沙雷展示他的航模新设计,夸赞沙贝画的莫里哀像非常有力量,陪我一起摸黑起床坐着火车去八达岭登长城。他和我们一同阅读讲述天文、物理的《麦克唐纳科学丛书》,带我们去观赏齐白石的画展。他还让我们在他正在进行中的画作上提出意见,甚至当场改一改。其实我们幼稚的想法并不一定有道理,但他是通过这样的方式,培养我们参与的勇气,审视和分析的能力。在家里保存的老照片里,几乎找不到记录父亲在画画或会见各路名家的场景,却找得到一批父亲当年专门为我们孩子和院里的小朋友拍的照片。在那个只有黑白胶片,需要小心使用的年代,像万徒勒里这样难得一来的稀客都没有留下在家中的合影,他却大方地为那些不起眼的小事留下了一个个宝贵的瞬间。其中有母亲为孩子读书的,有我们兄妹三人一起翻看画册的,有两岁的我蹲在地上拿着石子用力画画的,还有一群小孩正在庆祝法国雕塑家王合内送我的大白猫当了妈妈……其中一张最有时代特征的是沙贝和李小可站在墙根的合影,二人穿着粗笨的厚棉袄,趟着不系带的棉窝,天真无邪的淘气样。

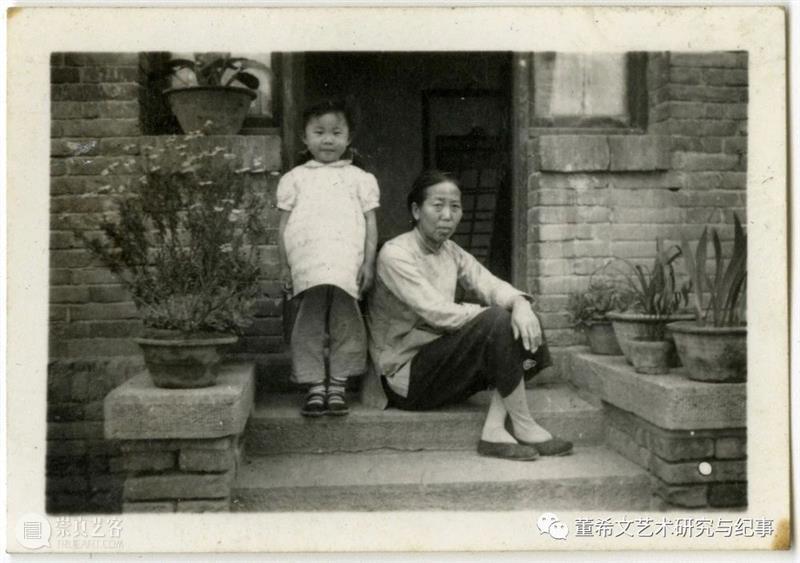

50年代张林英和两个儿子在大雅宝甲2号家中

50年代,沙贝、沙雷、一沙兄妹三人在家中

董沙贝和李小可(摄影:董希文)母亲平时虽然也是一大忙人,在人民出版社负责着一大摊子工作,并承担着当年的一系列重头书籍的设计,如史蒂夫·奈尔逊的《志愿军》、由周恩来题字的宋庆龄文选《为新中国奋斗》,甚至还有由她组织邀请王朝闻先生塑造了毛主席的侧面浮雕像,并请滑田友先生拍照后用于《毛泽东选集》的装帧设计。母亲算是出版界的元老了,但是她在家里从来不会闲着。她喜欢自己为孩子们设计并剪裁衣裳,俩哥哥的破裤子经她一补反而多了好看的图案。我小时穿的布裙子,由于样子新颖、缝制精巧,经常被同学的家长拿去做参考。父亲的学生来家里聚会看画时,母亲都会亲自下厨房做上几样诱人的江浙菜,每每受到大家的赞赏。好吃不在奢侈,色、香、味俱全只因搭配的巧妙。

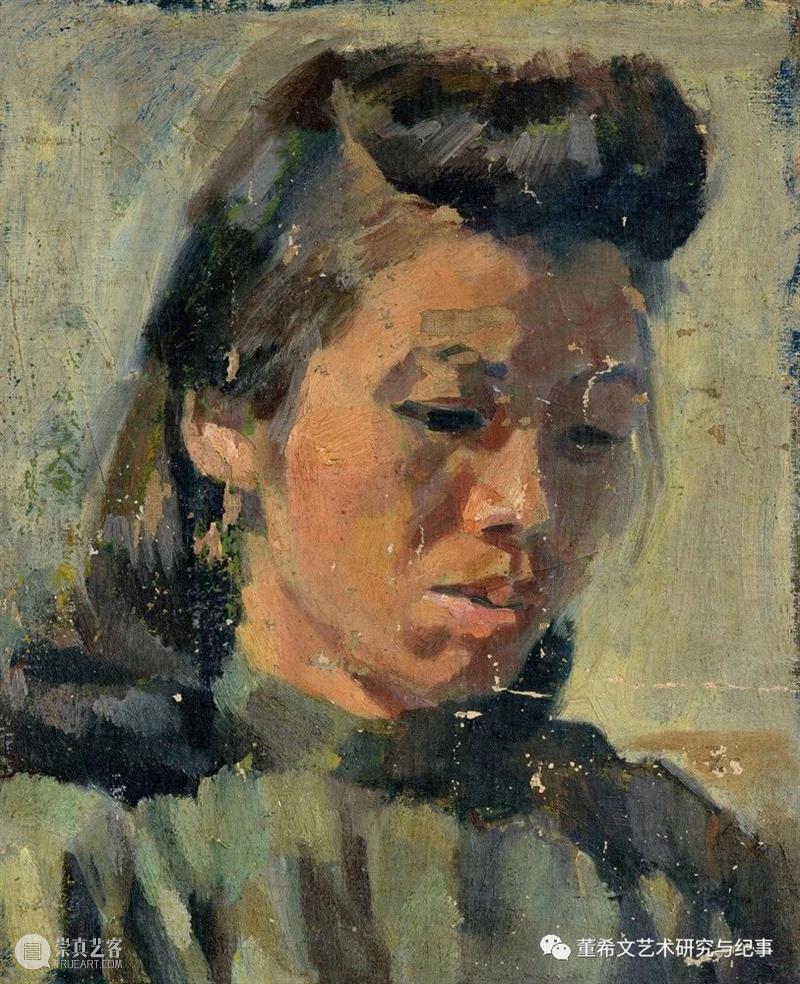

1939年,董希文与张林英在昆明董希文 《张林英头像》 布面油画 40.7x33.1cm

母亲虽不算是“美人”,但她质朴、善良、坚韧的形象经常出现在父亲的画作中:《苗女赶场》中抬起头在山间赶路的苗家妇女,《哈萨克牧羊女》中那个纯净优雅的女牧人,《解放区的生产自救》中乐观的拉着犁头奔向前方的农妇……这些画作中都能看到母亲的身影。

董希文《解放区的生产自救》 布面油画 100x195cm 1950年

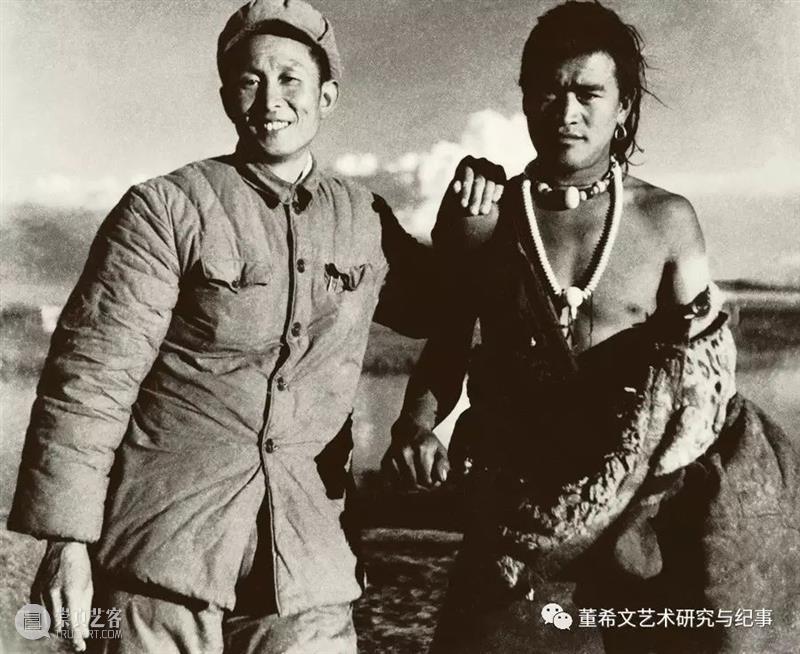

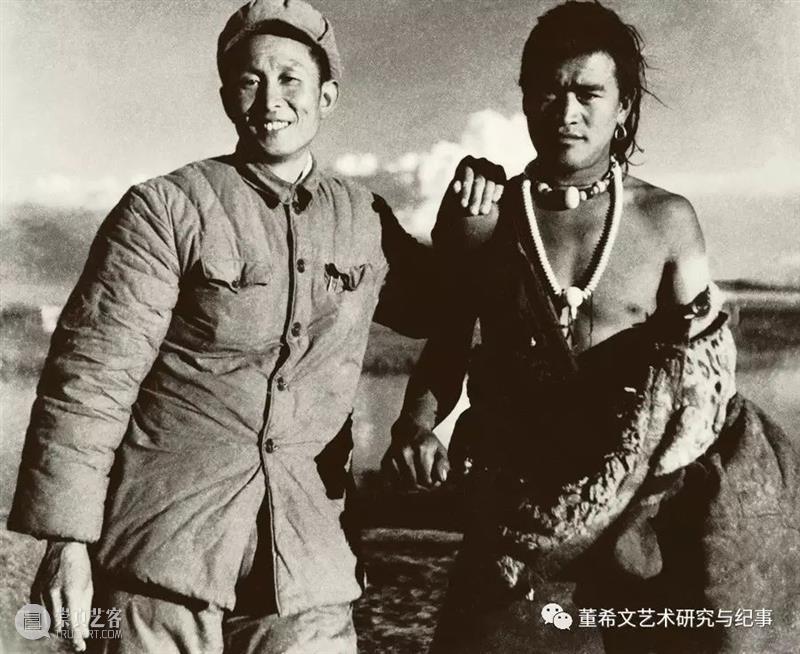

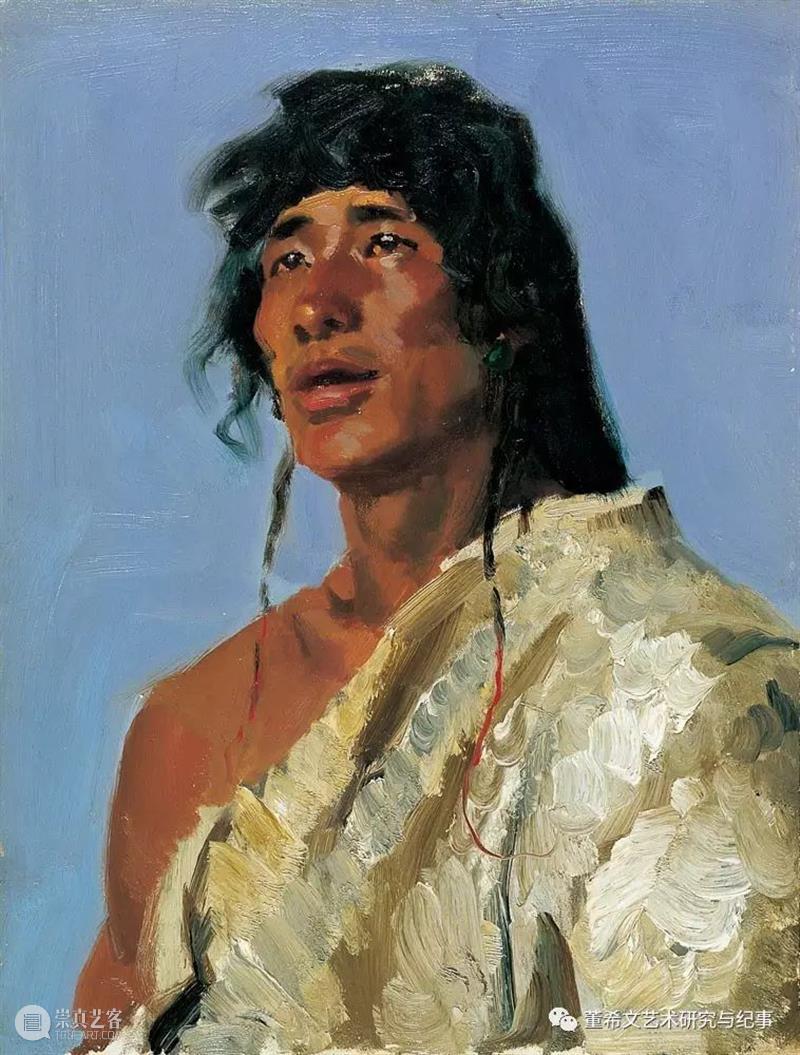

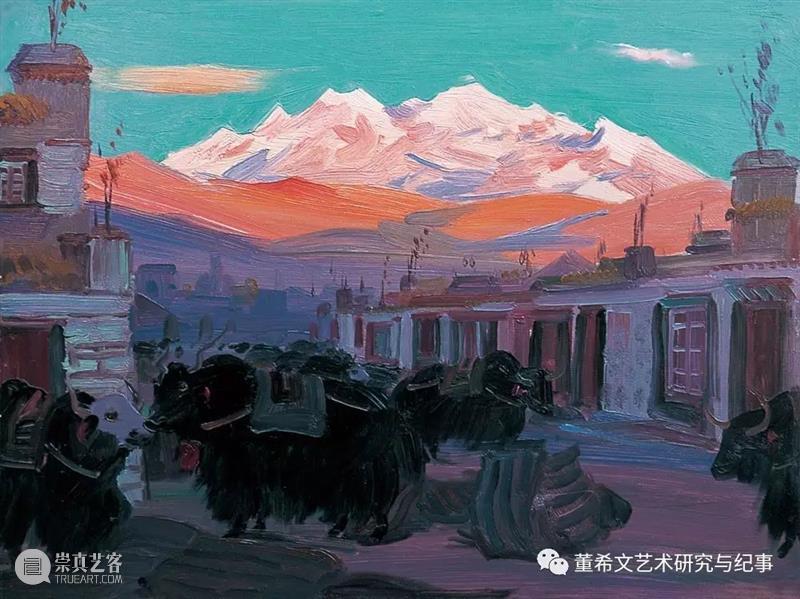

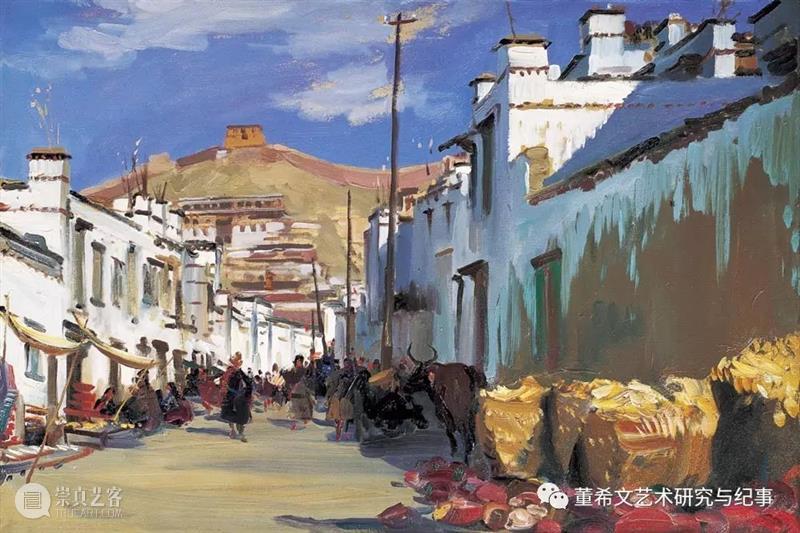

董希文《苗女赶场》 布面油画 72x100cm 1942年时间经过了气氛严峻的反右运动后,到1961年有了稍许的松动,中国美术家协会组织画家去西藏写生。得到这个难逢的机会后,父亲主动推荐了已经离开美院的吴冠中同行。这次是父亲第三次深入西藏,一路到达日喀则、江孜、帕里、亚东等真正的牧区,高原的强烈阳光,藏族群众彪悍的性格,尤其是翻了身的农奴脸上透出的历尽沧桑后仍保有的顽强生命力,这一切使父亲受到极大的吸引,也使他压抑多年的情绪在此得到了释放。

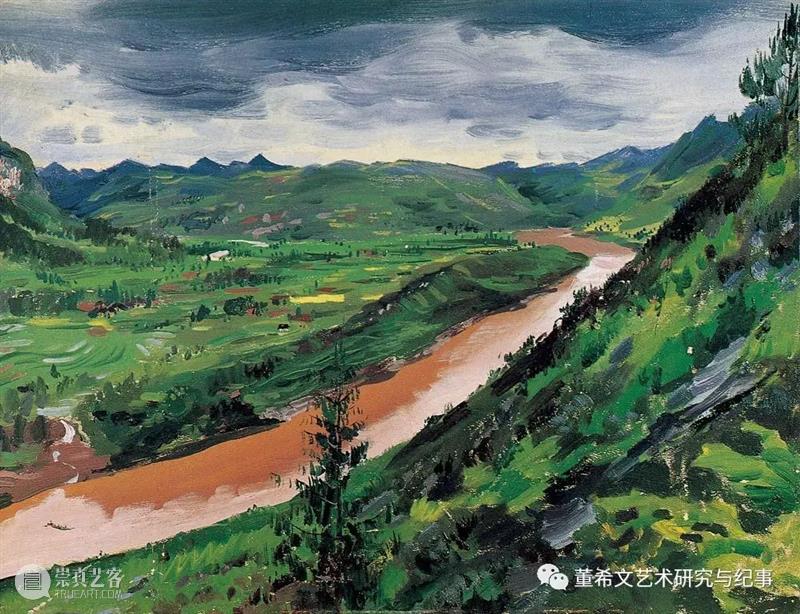

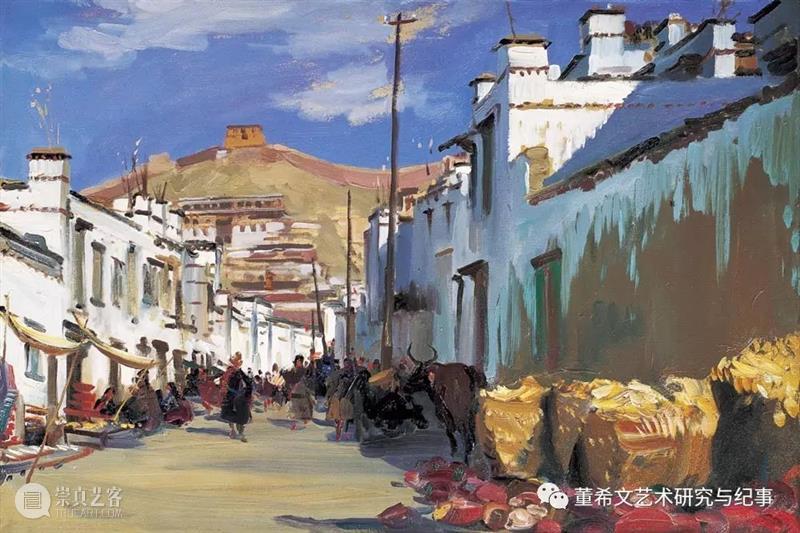

1961年,董希文和藏民在一起董希文《山歌》 木板油画 53x40cm 1961年在空气稀薄、阳光刺目却冰冻天寒的状态下,他一连画出了《山歌》、《江孜街头》、《牧笛》、《喜马拉雅山第二高峰下》等一大批油画,表现得更加单纯、概括。洁净的雪山、清澈的蓝天和自由的白云,色彩鲜明洗练,笔触淋漓酣畅,有大刀阔斧的挥扫,也有小笔点染勾勒,笔笔生出情意,画面中似乎能够听到他怦怦的心跳声。从西藏回来后,父亲带回了大捆的写生,也带回了久久不能平复的激动心情。那两把长柄的藏刀,他说这是藏民光着脚趴在地上吹火为他打造的,感动中带着不安。两天后他到东安市场铺子中去,找到一家五金店,挑选了榔头、锉刀、锯子等,结结实实钉进了小木箱,庄重地寄到拉萨去,却不知道那个吹火的藏民能够收到从遥远的北京寄来的心意吗?父亲从西藏归来后,在家中画了一批色彩强烈的鲜花,如院子里种的“美人蕉”和“瓜叶菊”,似乎以此继续抒发着心中的大气。1961年,董希文在西藏写生《冬帐房前的钦米卓朵》董希文《边城亚东》布面油画 81x60cm 1961年

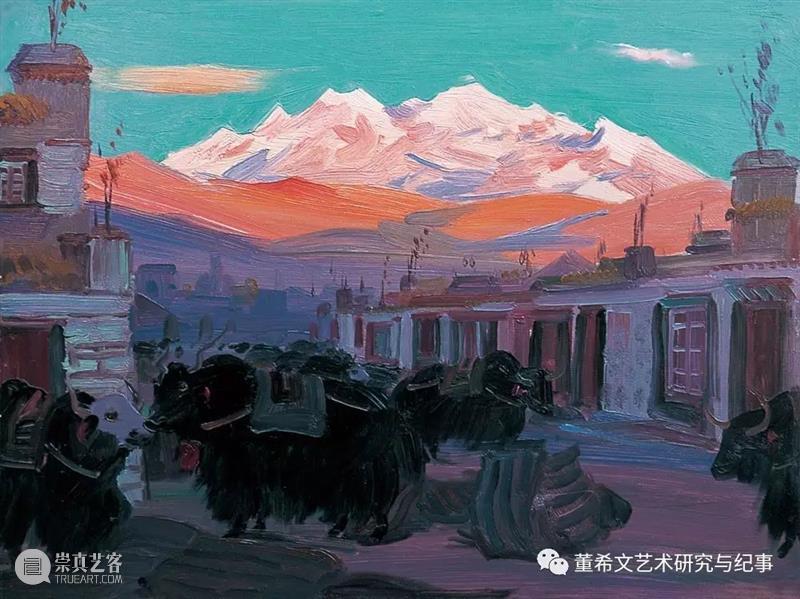

董希文《喜马拉雅山第二高峰下》 木板油画 40x53cm 1961年

董希文《江孜街头》 布面油画 54x81cm 1961年

董希文《瓜叶菊》 布面油画 54x65.5cm 1962年

60年代中期,父亲为人民大会堂绘制大型壁画《雅鲁藏布江之歌》和《喜马拉雅山颂》,这两幅画寄托了父亲对藏区独有的风光与纯真的藏民怀有的特殊感情,也寄托了父亲长久以来希望实现壁画绘制的梦想。这段时间我陪父亲暂时离开大雅宝,住进了位于德胜门附近的西藏驻京办事处。但是父亲的这两幅大画,又因受到有关领导的意图干扰而最终没能真正完成。时间过得很快,1964年“社教”运动来了,文艺界对各方面的代表作家和作品观点进行了公开批判。紧接着1966年真正的大运动“文化大革命”开始了。中央美院的教授们先是被集中到社会主义学院“学习”,不久就被集体拉回了美术学院。我亲眼看着父亲、李可染、李苦禅及很多我认识的伯伯们脖子上挂着“反动学术权威”、“黑帮分子”的大牌子,一个挨着一个被驱赶着轰到了事先搭好的批斗台上,红卫兵在痛快淋漓的叫骂中将学校里用来画素描的石膏像从这些跪在地上的教授们头上砸下去!日后,抄家、批斗,一轮接一轮,大雅宝宿舍这个“黑窝”被美院的造反派突击过一次又一次,家中的绘画、文物、文字资料等被成批地运走。父亲的画室被全部搬空,原来全家人居住的三间屋子只剩下一间,床和箱子堆落到了房顶。父亲和美院的教授们被关进了“牛棚”,交代、认罪和挨斗已经成了这些“牛鬼蛇神”全部的生活内容,父亲被美院的一个大个头的工人拉到地下室里朝胸部猛打,险些喘不过气来。母亲也被关进了学习班。沙贝因一贯性格桀骜,研究塞尚又喜欢阅读海明威、凯鲁亚克和塞林格的书,出口怪话,犯上了和院中的发小、又是美院同学张郎郎的同一个案子,被打成“现行反革命”,在山西挨斗。家里已经快空了。后来当这些需要进行“劳动改造”才能“重新做人”的美术学院“黑帮们”,被集中到了北京钢厂,本来就有胃病的父亲已经岌岌可危,在连续便血之后,突然被放回家来。第二天,我从学校回来,刚进院子就看见地上、台阶上、门槛、屋里一滩滩大片的血迹,只听见院子里的人喊“你爸爸吐血了!”我疯狂地一口气跑到“反帝医院”(现在的协和医院),通向急诊室的楼道里也是大片成串的血迹……后来才知道,平常住校的沙雷偶然回到家中,正赶上了这惊险的一幕,他跑到豁口的“大庙”去找平板车,是那个拉车师傅帮他一块儿把垂死的父亲送到医院。但急诊室知道这个人就是路对面美术学院里的大黑帮而拒绝收治,沙雷又跑去向军代表求情才取得了一纸“此人可以医治”的批条。父亲在胃被切除掉五分之三的四个月后,他又不得不强忍着伤痛及不能正常进餐的痛苦,带着虚弱的身体,到美术学院在河北的部队农场劳动“接受再教育”。不久他的脖子两边出现了多个肿包,善良的校医李慧文阿姨为父亲开了需要回京治疗的证明。当父亲去医院取诊断结果那天,已经分配到工厂上班的我接到了他打来的电话,我努力保持着镇静,听到他的第一句话是:“相信我们伟大祖国的医疗事业,相信我的生命力,一定可以治好。”父亲是真的相信他可以闯过这一关的。他查看家中所有的医药书籍,为了配合接下来的化疗,遵照医生的要求陆续拔掉了满口的牙齿,脸上画着紫色的方格,每天去医院治疗。1972年,接受化疗的董希文与家人在大雅宝住所前合影就在这样的日子里,革命博物馆派人来传达“上级的指示”:要父亲去修改《开国大典》,去掉画中的“叛徒、内奸、工贼”刘少奇。在极度矛盾与压抑的心情下,他明白:这件事即使他不做也会有人去做的。现在他唯一能够做到的,是保持住一个画家的操守,在这件自己曾倾注过心血的画作上尽量保留住技法的完整。这一次的修改比1954年修掉画面上的高岗更困难得多。父亲在沙贝的陪同下,到博物馆里仔细研究了将要操作的步骤,当他看着四米的大画从墙上放倒下来时,他焦急地喊着“当心,当心,不要碰坏了!”身旁的人可以看到他的心痛。1972年美国总统尼克松首次访华,两国发表《中美联合公告》。周恩来办公室的工作人员到家中传达了总理的指示:要在尼克松接待厅悬挂《春到西藏》。第二天,两三个人从家里将画拉出来,踉踉跄跄地装上了停在大门口的卡车,消失在寒风中。父亲的病情迅速地恶化,但是他却极为镇静。他仍然每天把被褥铺得平平整整,将去医院以外的时间用来收拾画具、整理画稿,用小纸片记录下一个个新的想法。还将几十张空白的画板摞在柜子上,尤其将自己格外看重却没能真正完成的《喜马拉雅山颂》的壁画稿郑重地挂在床头,向往那静穆的大自然中所含有的自由自在的平淡,以此来坚定战胜病魔的决心。他把癌症叫做“卑鄙的东西”,向从乡下农场赶来的师生们一再的说:“我在同它做最后的抗争,我还要再画二十年!”癌症大面积扩散,日夜周身疼痛,需要到处贴上止痛膏才能勉强度日。他让沙贝帮他刻了几枚图章“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”、“抗癌”和“百折不挠”,直到此时父亲都没有放弃还能够好起来的希望。

董希文《喜马拉雅山颂》 布面油画 40x53cm 1963年父亲在最后一次住进日坛医院的前夕,将自己收藏的,已经被打碎的宋代瓷瓶小心地取出,把从外面捡来的瓦片洗净、磨好,仔细地黏合在一起,庄重地把这一重新“完好”的瓶子放在写字台上。这是父亲留在家中的最后一件作品。犹如他常常说的“完完整整地做事,端端正正地做人”。我们兄妹三人利用去医院的空隙画了画拿给病危的父亲看,沙贝送给父亲的那幅《大雅宝的院子》,清冷的寒冬中,一缕晨光射在西边的屋檐上。但是父亲没能等到真正的阳光出现的时刻。1973年1月8日,雪天的凌晨,父亲离开了我们。他说的最后一句话是:“把我放平。”极其从容。在此后的很多年里,我都不愿意也不忍心用“死”这个词来形容父亲的去世。一个曾满腔激情、心怀抱负的热血青年在只有五十八岁的壮年期死去了。后来我终于说出了“死”这个词,为的是要记住一个明明白白的事实。吴冠中先生说:“董希文是一个悲剧人物,因为他还有很多事情要做。”李可染先生说:“董希文去世的这么早太可惜了!因为他还没有到达他能够达到的高峰。”当我一次次重新站在他的画前,享受那湛蓝的天空、洁白的雪山和明澈的湖泊时,清楚地知道:我们曾经拥有他是多么地难得。二十世纪中国美术的传奇》一书

2019年1月8日重订

董希文站在5300米的雀儿山上 往期文章|点击阅读

李兆忠 |关于陈布文——《春天的来客》

龙应台|历史是大江大河,水要静,流要深

张郎郎|鸽 子(1962)

郭路生 在一九六八

根子|三月与末日

沈从文| 我的检查稿(1968)

依群|你好,哀愁(1971)

北岛|纪念妹妹赵姗姗

刘索拉|母亲的手抄稿

王小波|花剌子模信使

多多 | 无论光是什么,诗是光

辅仁大学|圣诞图像中国化(1930)

童文:写在大娘99周岁之际

王朔|我看鲁迅

霜子|谪仙寥寥

牟敦白忆郭世英

高银|可悲的第一人称

徐浩渊:诗样年华——寥寥

阿城谈80年代|知识结构”与“焦虑感”

卡拉扬在北京( 1979年)

黄稻: 石鲁蒙难记

李陀 :要对文学工业有所警惕

马可鲁:《无名年代》203大院

巫鸿:对书的记忆与记忆中的读书

张郎郎|我的母亲陈布文: 生而何欢,死而何悲?

广军|啃羊骨头,竟啃出一头“牛”来

庆庆:這是四點零八分的北京

寥寥走了,怀念他最好的方式就是重读他的诗歌

查户口(1970)

叶小纲 |母亲

盛葳︱从“马训班”到“罗训班”(1955—1962)

李兆忠 | 张仃与毕加索[上]

视频|张郎郎:我眼中的父亲|百年张仃

江南才女——陈布文

陈丹青:关于星星美展

李爽:我喜欢“星星”时代,很爱这些朋友

嚴力:阳光与暴风雨的回忆

徐冰|我的七十年代

成蹊当代艺术中心致力于七十年代以来的中国文化艺术研究,主张在整个文化思潮下探讨当下的创作实践,挖掘时代变革中的人物、思想、观念和精神资源,整理非官方当代艺术档案。试图从历史、社会、文学、艺术等多角度推动当代艺术实践。CHENG XI Center for Contemporary Art (Beijing) is devoted to the research of Chinese culture and art that is from the 1970s to now. The center advocates exploring the current creative practice under the whole cultural trend of thought, tapping the characters, ideas and spiritual resources during times change, and sorting out unofficial contemporary art archives. The Center tries to promote the contemporary art practice through the aspects of history, society, literature and art.

欢迎投稿,邮箱:chengxiart@163.com

1948年,由国立北平艺专进步教师发起并组织的

1948年,由国立北平艺专进步教师发起并组织的

1956年,董希文在大雅宝胡同甲2号的画室中

1956年,董希文在大雅宝胡同甲2号的画室中

董希文《格鲁吉亚共和国功勋演员契苍娜泽》 高丽纸彩墨 73.5x48cm 1957年

董希文《格鲁吉亚共和国功勋演员契苍娜泽》 高丽纸彩墨 73.5x48cm 1957年 1961年,董希文在画室

1961年,董希文在画室

分享

分享