Q1: 你觉得在威尼斯美术学院和索邦大学的这两所教学方式截然不同的学校里学习对你日后的创作有没有特别的影响?

陈末:从最初的威尼斯到巴黎的留学之路,对我而言是从探索“美的真相”到追寻“自由的真相”的历程。在这过程中,所体验的是创作的思维是处于“自我挖掘”与“自我摒弃”两种不一样的频道。也正是因为这种反差,为自己观察世界与记录世界的方式奠定了基础。

Q2: 你是从一开始就将油画和坦培拉(蛋彩画)作为创作的媒介吗?坦培拉的技法非常特殊,你选择它的原因是什么?

陈末:在初始阶段,我是以水彩为画面基调切入到布面油画这个媒介中。2016年,也就是我在意大利留学的最后一年,鉴于木板坦培拉本身的复杂性,以及当时在我所处空间所感知到的时间流速的差异性,我选择开始使用木板油画这一需要静下来仔细打磨与推敲的材料。这一选择让时间减速的经历也为自己的下一个阶段奠定了基础。因此,对我来说,一开始采用布面油画是探索,木板坦培拉是修行,最后又回归布面油画则是修行后新的感知的表达。

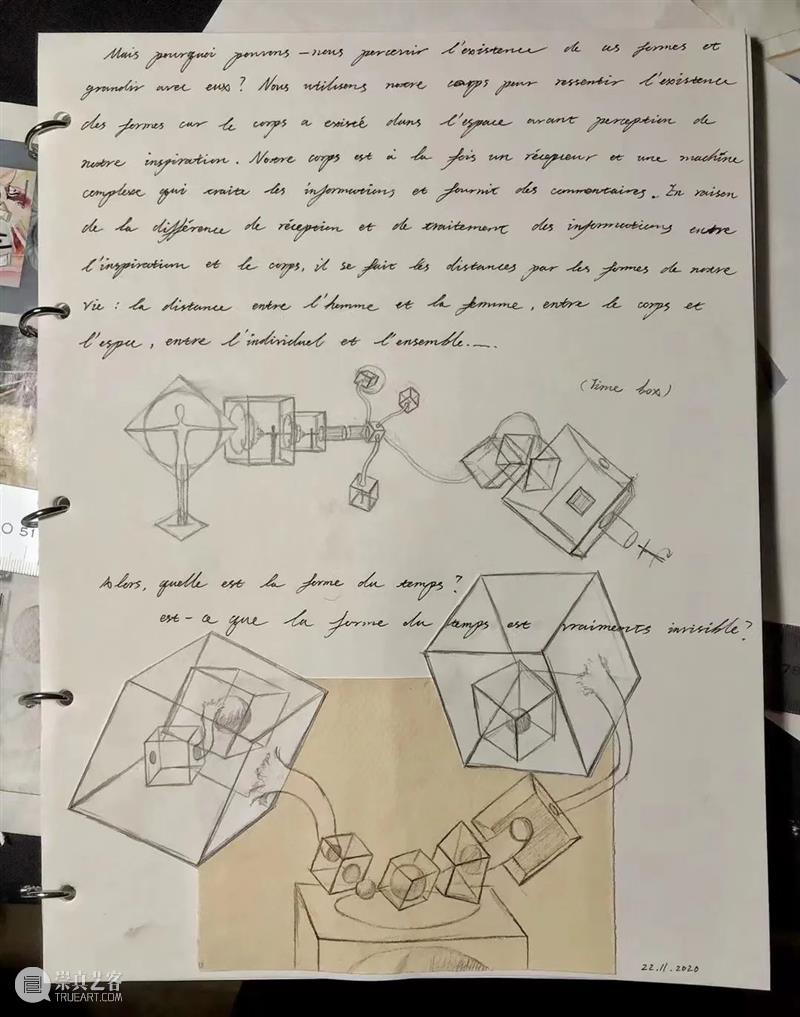

Q3: 我们知道你的作品在探索时间与空间、个体与整体的关联性,对于这样相对宏大的叙事,可以展开谈谈你的构想吗?

陈末:从模糊的思绪与直觉的初始状态开始,先由具象的物质之间整合、构建,再将其敲碎、重组。这个“被脱离”的行为本身便是将“私密”状态转变为“公开”状态的过程。它在寻找自身的具象的时候往往都用抽象作为“燃料”,从而让具象显现。为此,在表达的过程中,“抽象”“具象”两者之间的关系于我而言是脱离与纠缠的一种妥协。

我常常将自身和此外的事物作为的虚化概念,在“去文明”“去物质”的过程中将不同的条件与个体单位化和数据化,从而在“个体与整体”的关系上进行实验,再用图像化和现实化的结果进行论证表达,尝试去描述一种孕育在空间与时间中“隐形的暴力 ”。

Q4: 在你的作品中看见了丰富且有机的符号运用,其中最让人感兴趣的是,身份不明的小人在空间中的存在,可以聊一聊这些符号吗?

陈末:小人的符号,对我来说是一个没有性别、没有身份的个体。我将这个个体带入到我一直想要代入的整个人类的群体之中,用他去影射每一个人的存在。用这个人的形象去阐释这个时代的人的脆弱性,尤其是当人在经历时间与空间的变化的时候,自身在这两个浩瀚的存在的面前的无力感。另外,在不同的作品的空间里,球体比例大小不一的存在象征着微观和宏观物体之间,在不同的时间维度里,所转换的不同的角色。比如此刻它是一个庞大的恒星,下一刻宛如发光的弹珠或沙粒。球体除了作为一个空间场景置换的“参照物”,同时它也是一个时间“计数器”,在每一次作品中计量着时间的生长、崩塌以及消逝。

Q5: 看你近期的作品,脱离了对单一时空的创想,开始将时空交织在一起,比如你的三联画,三个平行时空彼此相关,又彼此切段。请问是什么激发了这样的转变?

陈末:作品的转变通常都是离不开作品产出者周遭生活的变化。一开始我以自身作为实验的一个条件与观察对象,一直在探讨关于"个体与整体"的关系。离开威尼斯之后来到巴黎的我也将自身进行了"解放",这个"解放"某种意义上是一种躯体外的“自由"。正是这种"自由",影响了往后一系列的演变,让我对于时间与空间的存在产生了更加强烈的敏感。

Q6: 你是否发现你的作品中有一点点乔治·德·契里柯的影子,请问你是如何看待两战之间超现实主义艺术家们的创作?他们是否对即将进入元宇宙时代的年轻艺术家有深远的印象?

陈末:对我来说,二战之间的艺术家们身处于一个悲惨且幸运的时代。他们所处的空间将他们的个体精神放大到了整体社会之中。时代的不同,也意味着所观察与表达的视点不同,但艺术一直以来都是如同薪火一般,代代传承而不断产生新的开始,生生不息的个体造就了恒久的整体。

“在这个艺术泛滥的时代,陈末的作品是少有具有神性的,这源于他苦行僧般的艺术修行。在时下追求哗众取宠的观念及形式表达背景之下,陈末始终坚持着自身的艺术语言,这是他的圣经,他是艺术的忠实信徒。他通过画笔如造物主般地勾勒出他的精神世界,造就了他一幅幅神秘莫测的作品,也造就了一个独一无二的陈末。”

--- 策展人 艺术家 杨逸凡

©艺术家陈末和熏依社画廊

音乐来自Sound of Picture

图片由艺术家提供

陈末 | CHEN Mo(b.1994)

当前展览|Current Exhibitions

▾▾▾

熏依社 · 上海|Shun Art Gallery · Shanghai

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享