“在《622425》创作的过程中,我不断翻看Claudine Doury在阿穆尔河周围拍摄的浪漫化的纪实照片,其中一张在船上拍摄的淡紫色窗帘不断地在我脑海中被风吹起,那是一种日常、瞬间却隽永的下沉的美,许多次我都是被这阵轻拂过河面的风指引着按下快门。”

——王菲

恭喜菲菲同学在RCA第一轮顺利拿下摄影硕士(Royal College of Art-MA Photography )的录取,以及伦敦艺术大学.伦敦传媒学院(LCC )的摄影硕士University of the Arts London.London College of Communication-MA Photography

@Wang Fei

木格堂与菲同学的对话

Mugetang(M)X Wang (W)

M:菲菲好,还记得之前你的作品《622425》在木格堂螺旋展览计划中进行了展出,并得到了很好的反馈。本科在华南师范大学进行传播学学习的你是如何开始对摄影这种媒介感兴趣的呢?

W:高一时我有了自己第一台相机,那时候拍照对我来说更多的是记录当下。上大学后,家庭带给我的疏离感不断扩散,我陷入了自我怀疑和虚无的状态中,这时拍照成了我化解负面情绪的方式。我一直认为是一张张照片帮助我和外界建立了透明的丝状物般的联系。

Royal College of Art

MA Photography

皇家艺术学院

摄影硕士

University of the Arts London

London College of Communication

MA Photography

伦敦艺术学院传媒学院

摄影硕士

《622425》@Wang Fei

M:在作品《622425》与《POLAR DAY, POLAR NIGHT》之间有什么样的联系,都是以摄影为主要媒介,但在转换的方法上各有不同,能谈谈吗?

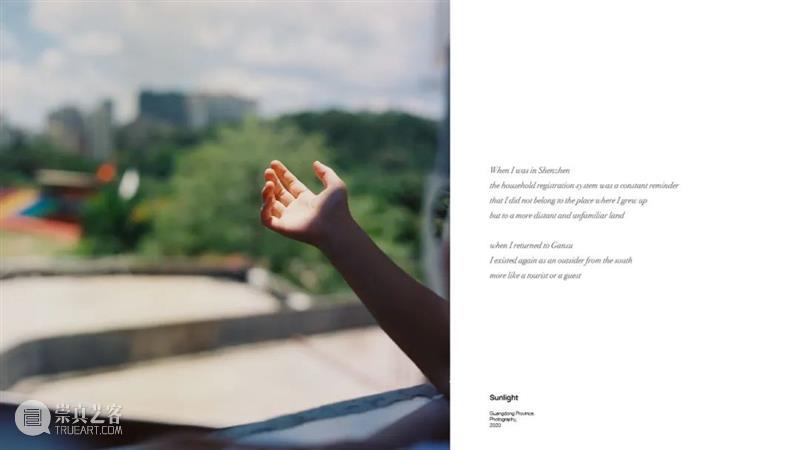

W:这两个作品的出发点都是来源于我个体的经历,并且都在试图将雾气般的感受通过照片描绘出来。作品的转换方法的不同是因为主题的差异性。《622425》(对于移民二代来说,我们的锚在哪里?)讨论的是户籍制度下移民二代的归属感缺失的状态,我选择了延续传统摄影的以地点为线索的方式,在空间中偶遇情感的栖息处。作品有意回避传统、空洞的符号,以更加私人的视角和意象展现抽象、宏大的归属感。《POLAR DAY, POLAR NIGHT》关注的是对家庭中不正确的教养方式对个体产生的阴影,一开始我仍然被缠绕在我的情绪中,是木格老师一直跟我说要往外走,从个体转变成群体的视角,将私人情感转化为一个可交流的平台,最终这个作品选择以更加冷静的态度去描绘暴力行为和转译日常空间中的震动。

《622425》@Wang Fei

M:对于《POLAR DAY, POLAR NIGHT》的展览呈现是如何考虑的?

W:展览呈现上我利用空间的纵深,将照片的内容从可见到不可见排布、感受上从事件表面的暴力到内心深层的颤动。展厅并不是一个敞开的状态,入口处有点像起到屋外和屋内缓冲的玄关,我选择用厕所的镜子和局部身体的施暴行为作为群体外部和内部的玄关。进入展厅,身体从暴力行为的描绘到扭曲的身体表现内心的困境,场景也逐渐从现实进入到构建的空间。缺乏叙事意图的展陈,尺度不一的照片通过高低排列营造出氛围,缠绕着抽象感受的展厅空间的尺度成为了唯一的线索,其他的观看逻辑都在此失效。

《POLAR DAY, POLAR NIGHT》@Wang Fei

M:之后还考虑了以书的形式呈现,我有看到每一页是立体的呈现了一个独立的空间,这是很有意思的构思,这本书是如何展开的,想听你讲一讲。

W:我想通过书这个媒介,在展览之外建立一种更亲密的观看方式,还原家庭私密的状态。在书的设计上,我选择了用Lotus Fold的形式,让每一页成为一个空间。我利用这种折叠形式的特点,让可翻折的部分像是将空间撕裂,白色空间下隐藏的阴影在翻看时得以显现。我希望在这种观看状态中,每一次的翻折都像是窥探家庭带给我们的伤害。翻折过程所需的时间以及空间内部与外部的转化,让阴影这个概念变得更加立体和具体。

《POLAR DAY, POLAR NIGHT》@Wang Fei

M:从对原生家庭的思考而创作走向《Double self-portrait of lovers》,其实是你一步步走向社会的过程,你是如何看待这里面所呈现的一种疏离感,这种疏离感与前两个作品有着同样的气息。

W:这种疏离感来源于我与外界一直保持着一定的距离,作品中的气息更多的是一种不自觉流露出的状态。我想起小时候每次坐在妈妈的后座,我都会一直盯着窗外看,连绵不断的世界随着高速路上的防护栏像一幅卷轴在我面前飞速展开。当时我只是单纯被变幻的景象所吸引,直到现在我才意识到,车上的一次次的凝视就是一种无相机的摄影。在作品的创作过程中,我对外界的观看仍然隔着一层钢化玻璃和延绵的防护栏。仿佛我又回到了那辆飞速疾驰的车上,世界不再是缠绕和无边际的状态,而是坍缩成车内狭小又沉闷的空间。我的眼睛像一口井,记忆被光搅拌着快速地变换着投射进来。没有什么变化,只是稍微有些不同的是,这条路不会再到终点了。

《Double self-portrait of lovers》@Wang Fei

M:《Invisible Wall》与前面作品有没有内在的联系,是什么?我们除了与人有密切的联系,与环境也密不可分,自然在你的生活中是一种怎样的存在?

W:《Invisible Wall》与其他的作品像是在现实之外的时空中,与我不同距离、不同方位的位点建构出四栋漂浮的记忆建筑。它们表面上关注的主题不同,但是出发点其实是来源于前面作品中对暴力和权力的共同关注点。暴力作为文明社会的阴影需要被消除,但当无法实现时,阴影只能躲在内心更加幽暗的角落生长。在这个过程中人逐步摆脱原始的动物性,与自然也更加分裂。

我作为城市中成长的一代,已经习惯了超市里包装好的肉,被灯照亮的夜晚,以及远离未知的事物。但这些生活方式就像无形的墙一样,将城市中的人与自然阻隔。作品由两个行为构建,其中杀鱼是一种更加显性的暴力和权力的表现,黑暗是一种更加隐形的暴力的支配。捕杀动物和在黑夜中生活,是自然中的人必备的生存技能,也是我们生活中难以意识到的缺失的能力。比起在生活环境中建立与自然微弱的通道,这些行为更像是被社会淘汰的没有实用功能的废弃品。它们让我们反思自己的生活,更重要的是,思考在现代社会人类如何重新与自然成为一体。

《Invisible Wall》@Wang Fei

M:对你影响较深的书籍、理论或者艺术家?

W:我很迷恋Stephen Shore非常严谨、复杂的构图,他在文章Form and Pressure中提出的“透明的形式”,仿佛给我打开了一扇门,让门后的世界漏出了其中的几缕光线。在《622425》创作的过程中,我不断翻看Claudine Doury在阿穆尔河周围拍摄的浪漫化的纪实照片,其中一张在船上拍摄的淡紫色窗帘不断地在我脑海中被风吹起,那是一种日常、瞬间却隽永的下沉的美,许多次我都是被这阵轻拂过河面的风指引着按下快门。另一位影响我创作的是Joanna Piotrowska,她认为她的照片是小剧场的记录。Frowst中,她在现实的场景中营造出流动的空气,将家庭成员间微妙的关系表达出来。她不仅让我更注重处理图像与现实的度,还让我选择将私人情感的宣泄隐藏在对于感受的转译中。

M:完成这些作品后,你对待生活的方式有没有一些变化?或者说你觉得创作对你来说意味着什么?

W:可能是因为我的作品都与我自身相关,创作对我来说意味着不断剖析自己,并提供一个我与外界交流的通道。虽然这个通道现在还是初步的搭建,其内部可流动的物质仍然处于少量且有些许阻塞的状态,但这已经让我混沌的房间中有了一个通风口,我可以稍微放松地呼吸了。

课程咨询

微信

mugetang2017

结合欧美成熟的Studio教育学习方式,邀请众多经验丰富、知名度高的职业艺术家全程参与合作课程的学习,帮助学员打造个性化艺术作品集。学员将通过与艺术家导师一对一辅导,制定个性化的学习计划,制作出一份高水平的艺术作品集,同时构建与完善自身的艺术创作体系。同时,木格堂线下开展的活动、展览和项目研讨将共同帮助学生建立并挑战个人或集体的实践创作,同时培养学生的专业知识具有社会文化多样性。

课程咨询

微信

mugetang2017

部分学员访谈

课程咨询

微信

mugetang2017

CONTACT US

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享