2022年生滚粥开春的特别节目由策展人何伊宁与青年作家索耳带来。

今年年初,第二次“运动中的泛策展”之行的“岛屿再造时”,广东时代美术馆邀请了一些朋友共赴海南岛,参与一个与我们的生活经验——无论是政治、文化、物质,还是环境——息息相关的岛屿集合体时刻。 伊宁与索耳就是这次行程中的同伴。一周的行程中,我们从当代艺术的飞地出发,在岛屿这一“接触区”迅速地触碰到纠结的民族叙事、被现代性驱逐的生活形态、扩张的发展欲望、被攫取的人与自然、弃置的矿厂、困在历史中的劳动者等等。

旅程结束后的春节,伊宁与索耳隔着琼州海峡,邮件往来。伊宁在海南岛与家人共度,而索耳则在甚少回去的故乡,两人都体会到一种自身复杂的流动轨迹所带来的陌生的节日气息,同时围绕着岛屿的记忆与经验继续对话……信作为一种文体,是生成性的,也充满了情动力量,在这里,两人的通信,正如伊宁在思考将文学性带回学术研究写作时的洞见,为研究提供了感知的逻辑。

伊宁好:

……我们方言里有种说法叫“寄声”,是以前熟人社会里才流行的传口信,谁有什么事交代的,就叫顺路的同乡跨过几道田垄,几处山丘,或是坐车到县城里传话。只可惜这种“人肉信件”并不像书信那样可以留存,话说出去了,声音消失,功能和需求也随之烟消云散,剩下的留在记忆里,留待某一刻被遗忘掉。

……

今日我还读了一篇关于南澳岛的田野调查的新媒体文章,估计是应某部电影的热点而发。里面倒是关于“海田”的描述让我印象深刻,说是“在深澳,每家每户都有自己的海田,就跟农业社会的土地一样,海田在现实里没有具体的界线,但那里的人心里确确实实都有一副‘地图’,这种地图是他们与海洋朝夕相处的结果,是费孝通所谓‘只可意会不可言传’文化的一部分”。想想真觉得迷人啊。

……

索耳

2022.2.1

Hi 索耳,

……

昨日冒雨参观了海南省博物馆,其中,黎、苗、回族和疍民层层嵌套的在地叙事与汉族统治的合法性被编织在混合着历史物件和多媒体的展呈之中,好似在两小时内重走了“岛屿再造时”的旅程。临行时,我在展厅中读到《汉书·地理志》对海南岛的记载:

“自合浦徐闻南入海,得大州,东西南北方千里,武帝元、封元年略以为儋耳、珠崖郡。民皆服布如单被,穿中央为贯头。男子耕农, 种禾稻、纻麻, 女子桑蚕织绩。亡马与虎, 民有五畜, 山多麈麖。兵则矛、盾、刀, 木弓弩、竹矢shi4, 或骨为镞……自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月, 有都元国, 又船行可四月, 有邑卢没国; 又船行可二十余日, 有谌离国; 步行可十余日, 有夫甘都卢国。”

上述文字描绘出包括海南地理、风俗、人文,以及岛民与周围地区互动的航线,也带给我一些新的反思,即如何把文学性重新带回学术研究的写作中,尤其是将田野的经历转化成一种超越描述(深描)的文本,为研究提供感知的逻辑。

……

伊宁

2022.2.2

伊宁好:

……像你在信中所说,早早摆脱了这些习俗、仪式、宗族传统之类,实在是大好事,尤其是对女性而言。迄今我还没有在家乡之外度过春节,不过因早早在外地读书、工作、生活,我与家乡的关系已比较疏远,每次回来,也好似观光客,看看街道又整洁了几分,路上车辆又多了几多,哪里的旧楼又拆了建新楼盘,然后房地产老板又卷钱远遁,剩下建了一半的摩天毛坯楼尴尬地立在哪里。简直是中国现代化的光鲜表面下潜藏的冰山缩影。

……

我想起在五指山市的最后一天,我和永鑫骑着共享电动车丈量了这个城市的边界,那里有溪河、陈旧的堤坝、长草的河床和散牧的水牛,还有废弃的毛坯房。说是边界,其实只是施政者便于管理的边界,而这个边界某种程度上和共享电动车的使用边界是重合的。我们在一处草坡驻足了许久,草坡底下是河道,它流向城内成为标志性的主干河流,越过河则是农田和荒地,还有零散的自建房住户,这些很可能就不被归入城市的范畴里了。我当时在想,在视野之外,是否还有更多藏起来的人群和聚落,他们日常要越过这条人为的电子界线,汇入城中进行各种交换交流?

……

索耳

2022.2.5

Hi 索耳,

初六好,

……与隐匿在山中的南国夏宫相比,这些房产商更急迫地用新近的资本去丈量五指山山麓每一寸可货币化的土地。随着道路的延伸,热带雨林开始展现出她的原始魅力。……

……我不禁好奇作为五指山土生土长的黎民,他们是如何利用在地经验去描绘地理,又是依照怎样的逻辑去划分山的边界的?黎族的语言中有哪些描绘山和雨林的词汇?他们又是怎样将视觉和身体感知转化成思考的?

……你可还记得在车中与文心谈洞窟、深时和三线工厂的对话,过去的中国人曾在洞窟内窥视陶源乡,现代的中国人则在洞窟内打造科学的理想实验。我一直痴迷于文心镜头下的瀑布和洞窟,那些图像带给我不仅仅是超验的视觉感受,而是一个个通往异志时间的空间,漂移在现实世界和替代之间的疆界,在来世、今生交界的幽明处,各个时空自然、文化和政治的“幻影”在洞中舞动。

……

伊宁

2022.2.6

伊宁好:

……文心很勇,包括她的车术,包括她亲自探洞——一种祛除了任何线上虚拟、拼凑、纠正、扭转的真实生命体验,只有亲临此间,像你所说的,才能真切感受到那些历史的政治的幽灵的重返,它们并未离去。我先前不理解为何我们当时要住在海花岛上,那确实也是很糟糕的一晚,凄风冷雨,我们很多人都被病毒击倒,甚至好多天没回复过来。但在离开海南的最后两天,连接起过往和当下对海南的开发史,我似乎感觉到了那应该是一段稀有的经历,一次进入失败样本的机会。若干年后重访,它是否就是我们曾见过的工业区里的废弃游乐园?国内这样的失败样本还少吗?如你所说,在洞穴里奋力开拓桃花源,却忘了一直是在洞穴里。

……

最近在读程美宝的《遇见黄东》,里面提到早在十八世纪就有海商大亨探求来粤,只为对中国植物的兴趣,想开展在地研究。我想这位大亨是找到了他关于中国的连接点。对于外地来客而言,华南的植物可称得上繁盛且奇异。想必二十世纪五六十年代西方的人类学家亲临热带时,也有同样的感受。那么,超出凝视之外的部分呢?希望我也能早日与此地建立更多的连接。

索耳

2022.2.13

Hi 索耳,

……

信末你提到华南的植物和帝国的旧闻,这里很想跟你分享近期的阅读和游历。在艺术史家詹姆斯•埃尔金斯一本完成于上世纪末《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》的致谢中,他首先感谢了自己的父亲,接着是一长串的植物名称……感谢这些植物的色素,让人类借助绘画,拥有了妙不可言的视觉体验。

周初我在澄迈红树林湿地公园度过了两日,几年前我第一次在这里近距离观看火烈鸟,惊叹于这种祖先来自3000万年前、寿命可长达80岁,且在鸟类学中无法被分类的生物。我在此行特别记录了一些栖居在这片湿地中的动植物——白胸苦恶鸟、黑卷尾、翠鸟、小白鹭、池鹭、海南巨松鼠、海南水獭、树蜥、水椰、红榄李、海南海桑、木果栋、黄荆、浒苔、弹涂鱼、弧边招潮蟹、桐花树,不一而足。……

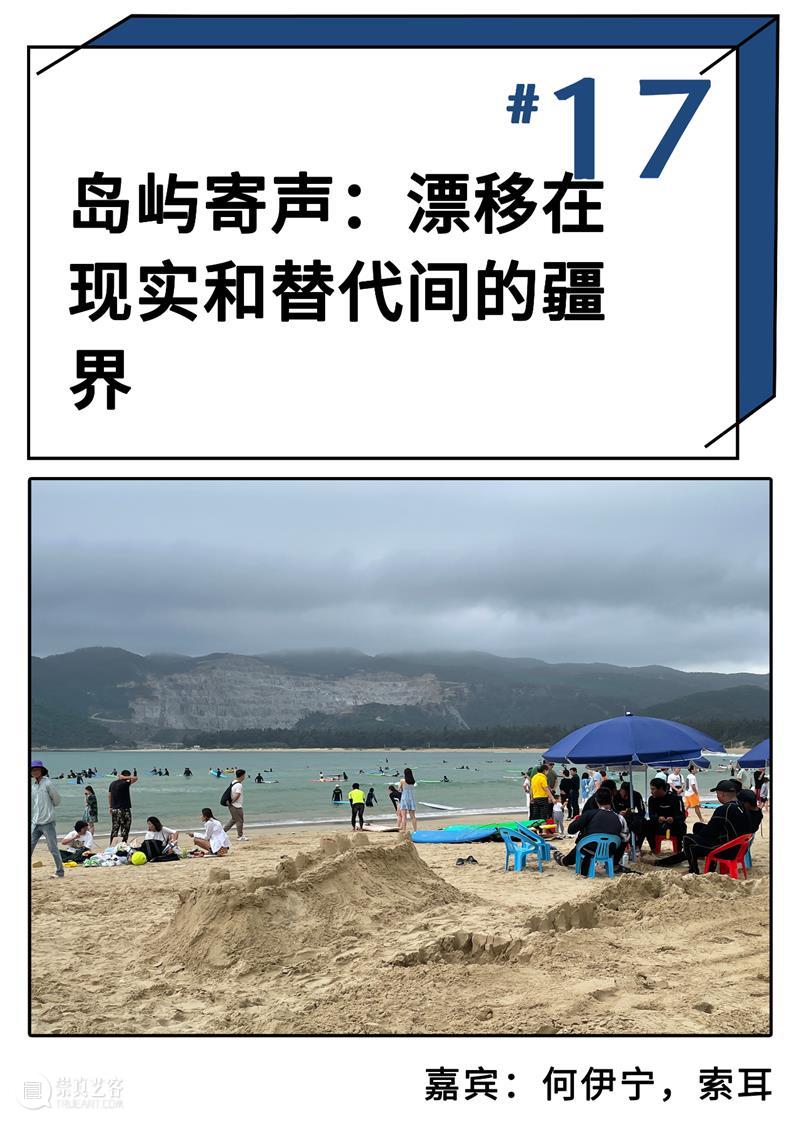

我已来三亚数日,……在这里,不同起源的冲浪文化、中国式消费主义和社交媒体式的旅游狂欢在这里交汇——一切皆可速成,一切皆可混搭,一切皆可包容。

至此,文字好像已经无法跟上我的旅行,虽然不知道我们的来信将在哪一个时间点结束,但日常的记录始终牵引着我去捡拾一些碎片,将这些碎片汇聚成连贯的叙事,洞察自我,也连接你我共同的记忆。

暂别,

祝好,

伊宁

2022.2.19

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享